Le volate, la pista, i Giochi Olimpici: Chiara Consonni a tutto campo

Very very super: bastano queste poche parole per iniziare a ridere di gusto con Chiara Consonni. Una sorta di flashback che riporta, in un istante, all'otto settembre 2019, all'ultima tappa del Boels Ladies Tour ad Arnhem, la prima vittoria World Tour della ventiquattrenne di Ponte San Pietro, non lontano da Bergamo. Un microfono sotto il naso, poco dopo la linea del traguardo, senza tempo per pensare, per riordinare le idee, e Consonni parlava del suo treno, raccontava una sensazione di felicità devastante che le scompigliava le parole, i gesti, persino gli occhi lucidi che, ad intervalli di qualche secondo, stropicciava con le mani, mentre ripeteva ritmicamente "non lo so".

In quelle parole traspariva una visione romantica del ciclismo e della vittoria, espressa in maniera talmente genuina da suscitare un contrasto: «Forse avrei potuto vergognarmi di quell'intervista. Non sapevo quasi per nulla l'inglese, mi facevo capire a stento, mostravo, comunque, una mia mancanza, qualcosa che non conoscevo, e non è facile, temiamo sempre il giudizio per le nostre lacune di conoscenza. In più era una felicità scomposta, non controllata, bambina, e anche quella cerchiamo sempre, bene o male, di controllarla. Sì, forse avrei potuto vergognarmene e, probabilmente, potrei vergognarmene ora, rivedendola, invece ne sono orgogliosa. Io sono così, spontanea, non posso farci nulla: chi guarda quell'intervista vede esattamente come sono. Perché dovrei mascherare e raccontarmi diversamente?». Quel "very very super" è diventato un suo simbolo: ai tempi di Valcar lo aveva anche fatto scrivere sulla sua bicicletta.

La spontaneità pervade l'intervista, per esempio, quando le chiediamo delle prime volate di questa stagione, dei suoi due podi, terzo e secondo posto, dietro a Lorena Wiebes all'UAE Tour, la corsa di casa per la sua squadra, quella che le ha messo qualche tensione, qualche preoccupazione, come sempre "l'essere a casa", pur se ormai conosceva a memoria le insidie, il vento principalmente e pure la salita di Jebel Hafeet, provata sin troppe volte, «ma lì ormai non era più il mio terreno, non dovevo dimostrare nulla, quindi ero tranquilla». Ma, allora, come si batte Lorena Wiebes? Di astuzia, sostiene Consonni. «Devi considerare che parliamo della velocista più forte del momento che, in più, si ritrova come ultima donna del treno Lotte Kopecky: ti pare poco? Mettiamoci anche una ciclista del calibro di Barbara Guarischi. Con Tereza Neumanova e Karlijn Swinkels abbiamo rivisto gli errori e continueremo a lavorarci, soprattutto in gara, perché in allenamento si può migliorare relativamente il lavoro di un treno. Ma sono proprio le volate ad essere cambiate: due anni fa, bastava buttarsi per fare una volata, oggi il livello è così alto che è necessaria una forte preparazione». A giudizio di Consonni, il suo errore principale, negli anni, era quello di prendere le volate da una posizione troppo arretrata per il timore di prenderle di testa: una scelta che, però, impediva di concentrarsi sul proprio sprint per pensare alla rimonta, quando, invece, negli ultimi centocinquanta metri, afferma oggi, bisogna essere davanti e pensare solo al proprio operato, poi accadrà quello che accadrà e, se si viene saltati, ci si riproverà. «Continuo ad avere il giusto pelo sullo stomaco per non avere paura a gettarmi negli sprint e con tutti gli errori che ho fatto sono diventata più consapevole».

Un anno importante il 2024, l'anno olimpico, a Parigi, segnato già da un cambiamento importante a inizio stagione, riguardante il preparatore che, per Consonni, non sarà più Davide Arzeni, detto "Capo" da tutte le atlete del team, ma Luca Zenti. Un cambiamento che, all'inizio, è stato affrontato con difficoltà proprio per la complessità dell'anno in corso. Chiara Consonni non si nasconde: «Capo era ben più di un preparatore, era ed è un punto fermo nella mia carriera, nei primi tempi non volevo questo cambiamento e mi spaventava il fatto che avvenisse a pochi mesi dall'Olimpiade. Era questione di imparare a conoscere Luca, un professionista che sui dati materiali è imbattibile, che ha una conoscenza scientifica amplissima e che, numeri alla mano, mi sta aiutando a migliorare sulle salite brevi, quelle di uno o due chilometri in cui conta la potenza. Mi riferisco a lavori specifici di cinque o sei minuti in salita, ma anche ai lavori sui wattaggi, nel quartetto, in pista, che sono fondamentali. Da qui valutiamo, passo passo, la preparazione». Il pensiero è alla stagione delle classiche, in particolare al periodo delle Fiandre, dove Consonni vuole arrivare al meglio, con un'idea fissa legata alla Roubaix. Descrive la sua prima volta, in realtà la prima volta della gara stessa nel 2020, in una giornata da tregenda, nel giorno della vittoria di Colbrelli, all'arrivo non sentiva più i muscoli, era distrutta, eppure quella gara la affascina. Proprio in vista dell'Olimpiade, il lavoro su pista sarà più che mai importante. L'arrivo di Marco Villa ha cambiato il modo di affrontare la disciplina e, dopo un anno perfetto, il primo, con la vittoria del Mondiale, l'anno scorso qualcosa non è andato come avrebbe voluto. Nel ragionamento si sofferma sul piacere di andare in velodromo, sul fatto che il gruppo pista sia cresciuto assieme, dalla ragazza più piccola di età alla più grande, tutte più o meno coetanee, e su quella prassi presa negli ultimi tempi: «Ogni tanto ci scriviamo su un gruppo whatsapp e ci accordiamo per andare ad allenarci, rispettando le esigenze di tutte. Siamo atlete mature ormai ed è necessario fare così». I cinque cerchi olimpici le fanno tornare brutti ricordi, l'esclusione dall'Olimpiade di Tokyo brucia ancora: «In quell'anno avevo concentrato davvero tutto su Tokyo e, come non sono stata convocata, mi sentivo nel vuoto. Non sono riuscita a seguirla quell'Olimpiade e fatico a parlarne. Devo salvare la parte buona, il fatto di aver capito di dover lavorare ancora per migliorare e per volare a Parigi, ma la parte di dispiacere è lì, in agguato».

Questa volta non farà lo stesso errore: spiega di aver messo anche altri punti fermi nella sua stagione, per fare in modo che Parigi non sia un tutto, ma una parte del tutto: «Questa la filosofia, quel che mi racconto. In realtà so già che se non dovessi essere convocata, starei male come tre anni fa, perché non è un traguardo come un altro. Però credo che questa volta riuscirei a seguirle, a sentirmi, comunque, parte dei risulati e di ogni prova. Quegli allenamenti assieme aiutano». Sì, anche Chiara Consonni, la serenità in persona, la battuta sempre pronta, la risata naturale e contagiosa, attraversa momenti difficile, come tutti, com'è ovvio che sia, se non sembra è perché Chaira stessa ha scelto di raccontare altro, sui social, nelle interviste e nel colloquio con i tifosi: «Non mi piace soffermarmi su quello che non va, che non funziona. quello c'è, si sa che c'è, ma se devo mostrare qualcosa preferisco mostrare altro: un poco di spensieratezza, di leggerezza, per questo tutti mi conoscono così. Come atleti comunichiamo con molte persone e credo sia giusto provare a restituire serenità. Per il resto c'è tempo, quando siamo con le persone più care o soli, a pedalare».

Gaia Masetti vuole assomigliare a Marianne Vos

Nell'ottobre 2021, dopo due anni in Top Girls Fassa Bortolo, Gaia Masetti, a soli vent'anni, a fine stagione, era senza contratto: il passaggio nella categoria under23 aveva portato molti problemi fisici, lei stessa non si riconosceva più, nei pensieri c'era un altro lavoro. Se le cose non fossero cambiate, avrebbe provato il praticantato presso lo studio di qualche geometra, pur dubbiosa, a causa della sua indole di ciclista, di fronte all'idea di stare tutto il giorno alla scrivania, in ogni caso quel curriculum da inviare era già pronto. I rimpianti non facevano parte di quelle giornate autunnali, si ripeteva che più di così non poteva fare e, per rendere il ciclismo il suo mestiere, aveva davvero messo in campo tutto l'impegno dovuto ed ogni rinuncia necessaria. Ricorda che era poco più che una ragazzina, ed il ciclismo era solo un gioco, quando rifiutava ogni invito a ballare, la sera, anche in inverno, per il resto, nessun drink alcolico e le persone accanto a ripeterle: «Gaia, sei giovane. Se non le fai adesso queste cose, quando mai le farai? Lascia perdere il ciclismo, divertiti!». Non le ha mai ascoltate ed è certa di aver fatto bene: «A me non interessava: fosse anche restato solo un divertimento, volevo che fosse un divertimento serio. Non era ancora un lavoro, io, però, mi comportavo come se lo fosse. Difficile da capire e difficile da spiegare, ma io non so fare che così con gli impegni che mi prendo». Il rammarico, invece, era ben presente. Suo padre era stato amatore, aveva smesso rendendosi conto che il mondo amatoriale non gli corrispondeva più, suo fratello, Simone, aveva corso diverso tempo in bici, si era dovuto fermare a causa dell'asma da sforzo, così forte da rendere impossibile una carriera professionistica. Lei, cresciuta a pane e ciclismo, tra le mura di casa, «succede sempre così con la bicicletta», aveva avuto molti dubbi sull'iniziare a gareggiare, in quanto si trattava ancora di uno sport praticato maggiormente a livello maschile: all'improvviso una gara, un'altra, risultati, vittorie e pure l'orgoglio di essere dapprima una bambina, poi, una ragazzina che ce l'aveva fatta, in mezzo a tanti ragazzi. Non avere un contratto significava rimettere tutto in discussione, decidere che anche per lei era finita. Su tutto prevaleva un dolore sottile e pungente, perché aveva sentito quel che alcune persone, a lei vicine, dicevano: «Mi è arrivato addosso tanto schifo. Non ero preparata, non lo meritavo. Erano parole pesanti, di quelle che fanno davvero pensare di smettere. Non è successo perché il ciclismo era più importante, ma quello schifo sputato addosso mi ha fatto male, fatico a non pensarci».

Nel giro di un anno o poco più, il quadro era cambiato quasi completamente: il contratto l'aveva firmato con AG Insurance-Soudal Quick Step e, passato qualche mese, aveva capito che, se l'impegno fosse rimasto costante, il ciclismo sarebbe davvero stato il suo mestiere per diversi anni. Nelle prime settimane, tuttavia, a fronte di quel contratto, le difficoltà erano tante, forse ancora maggiori. Il Belgio non è così lontano, però, la prima volta in cui, ad inizio 2022, le è stato detto «al termine del ritiro di gennaio, resti con noi fino al Fiandre», anche Gaia Masetti ha avuto dubbi, timori. «Il carattere delle persone si forma, è qualcosa di dinamico. Il ciclismo per definizione contribuisce a modificarlo ed una delle prime volte in cui avviene è quando fai la valigia e vai lontano da casa per mesi. A molti sembra solo una valigia, in realtà, è enorme quell'istante, uno di quelli in cui ripensi all'essere donna ed alla scelta che hai fatto, che quella valigia ti costringerà a farla spesso. Partivo per tre mesi e, di fatto, partivo con estranei, con abitudini completamente diverse dalle mie e, anche volendo prescindere da questo, con persone che non conoscevo per nulla e con cui dovevo condividere tutto».

L'inglese è da perfezionare, Gaia Masetti è abbastanza introversa, tende a chiudersi, Jolien d'Hoore, suo direttore sportivo, le confesserà tempo dopo che, al primo ritiro, era talmente silenziosa ed in disparte, che lei non l'aveva quasi notata. «Mi capita di pensare alle volte in cui sono restata attaccata al ciclismo solo per la passione che ho e quel ritiro ne fa parte. Sarei tornata a casa, poi ho pensato a me, al fatto che quello che volevo diventare era più importante, lo era sempre stato». In quei mesi, i genitori, a casa, vedevano le sue gare in streaming: dure, talvolta durissime. Sicuramente si tratta di situazioni a cui Gaia Masetti non è abituata, le gare open a cui partecipava in Italia non avevano nulla a che vedere con la nuova realtà: «La classica gara open italiana prevede circa novanta chilometri con uno strappo di tre, quattro chilometri. La mia prima corsa all'estero è stata la Omloop Het Nieuwsblad: ho sofferto come un cane. Mi sono detta che forse avevo sbagliato a non andare a lavorare». Spiega Masetti che, in un percorso simile, «le mazzate sui denti sono all'ordine del giorno, se non ti stacchi, resti attaccata al fondo del gruppo a bocca aperta, altrimenti ti ritiri e pensi ai tuoi genitori che a casa hanno visto un altro tuo ritiro, l'ennesimo». Si tratta del periodo in cui, al termine di ogni gara, Masetti parla con D'Hoore, le dice che per lei è un altro ciclismo, completamente diverso da quello italiano, votato all'attendismo e all'azione finale, un ciclismo in cui, forse, si è sempre riconosciuta, per questo si definisce "italiana atipica", ma ha bisogno di tempo, deve capire, migliorare, imparare ad usare tutte le energie, con intelligenza, senza risparmiarsi mai, convincersi del fatto che, a forza di fare tutta quella fatica, i risultati arriveranno. Pare impossibile, dato tutto l'acido lattico che, in quei continui sforzi, le invade i muscoli, ma accade. Il 5 maggio 2023, Gaia Masetti conquista "La Classique Morbihan".

«Ho detto finalmente. Finalmente quella rabbia e quel dolore che mi portavo dentro per non essere stata capita si erano trasformati in una dimostrazione. Avevo lavorato per mostrare che, quell'autunno, si erano sbagliati e ci ero riuscita. Quella vittoria è stata soprattutto una rivincita. Forse sono fatta male, ma, in qualche momento, penso che vorrei farla vedere a chi mi ha deluso, far vedere cos'è successo». Sorride quando le chiediamo del Tour de l'Avenir, la sua prima volta in maglia azzurra, con atlete che non conosceva, con cui ha subito cercato di fare squadra, uno dei pilastri del ciclismo, nella sua filosofia, una delle più belle esperienze della sua carriera: «Credo di poter far bene su tutti i terreni. Ho scoperto, e non me l'aspettavo, di tenere anche a cronometro. In salite brevi, dai due, tre, ai sei chilometri, riesco a essere incisiva. Non sarò mai una scalatrice da grandi montagne, non è nella mia genetica, ma posso ancora crescere. Mi piacciono le classiche, sogno l'Amstel Gold Race e vorrei assomigliare a Marianne Vos». L'Amstel Gold Race l'ha scoperta alla seconda partecipazione, alla prima l'aveva detestata, odiata. Al ritorno, non solo ha capito che potrebbe essere la gara perfetta, ha anche avuto la certezza di quanto sia vero che il pubblico riesca a farti andare più forte, a fare meno fatica. Quando lo sentiva dire, lo leggeva, faticava a crederci. Marianne Vos, invece, l'ha sempre scrutata, cercando di cogliere ogni segreto, ogni dettaglio: quando, al Fiandre, le si è affiancata per complimentarsi del lavoro della sua squadra non voleva crederci: «Marianne Vos che parla con me? Che mi fa i complimenti? Ma ci rendiamo conto?».

Da bambina che guardava il ciclismo in televisione e ammirava l'eleganza di Alberto Contador, insomma, Gaia Masetti ce l'ha fatta davvero e, oggi, per sua stessa ammissione, la sua vita è al novanta percento legata al ciclismo: «Questo tipo di quotidianità tende ad allontanarti dalle amicizie, perché sei all'estero e perché è una vita che è difficile da capire e da accettare. La mia più grande amica mi conosce da anni eppure spesso ha dubitato, non ha compreso. Ora, che è un lavoro, sono aumentate le responsabilità, è aumentato quel che pretendo da me stessa, ma forse è aumentata anche la comprensione dall'esterno». Alle gare, ogni tanto, c'è anche Simone, il fratello: non da molto tempo, a dire il vero. Dopo aver lasciato le corse, a lungo è stato lontano dall'ambiente, abita vicino a Maranello, e lavora in un'azienda che costruisce le scocche per Ferrari, talvolta le fotografa anche, perché è appassionato di fotografia: «Un piccolo passo, ma mio fratello è tornato. Quella macchina fotografica ha iniziato anche a far foto alle cicliste. Averlo lì significa tanto, soprattutto significa poter parlare, confidarsi con sincerità estrema. Sono felice ed anche dispiaciuta perché so quanto avrebbe potuto dimostrare in sella. Però è tornato, va bene così».

Dopo tanti giorni lontana, quando torna a casa, Gaia Masetti prende la bicicletta e va verso Rocca Malatina: lassù c'è solo natura e tre rocce gigantesche, nelle cuffie soft rock e Indie, attorno il silenzio. Mentre lei che voleva diventare continua a diventare quel che vorrebbe essere, una ciclista molto simile a Marianne Vos.

Bike Academy, Lucca

All'inizio c'era la casa dei genitori di Simone Massoni. C'erano i suoi balconi, le sue finestre e la sua porta d'ingresso, rivolte verso la via dove i passanti erano intenti ad indirizzare la loro giornata e dove i rumori della vita di paese non mancavano mai. Il paese era, in realtà, un paesino, vicino a Lucca, ma fuori dalla città, piccolo, raccolto. Uno di quei luoghi in cui, nei silenzi, si potevano ancora scorgere i suoni, i rumori, i fruscii, che lo scorrere quotidiano porta quasi a dimenticare, a cancellare, oppure a sentire distrattamente, quasi fossero una scontata parte del tutto. In qualche mattina ed in qualche sera di primavera, in qualche pomeriggio d'estate o d'autunno, però, da quella via passavano ragazzi e ragazze in bicicletta, in mountain bike, e lassù, se avessero guardato, dietro i vetri di quelle finestre, su un balcone, sull'uscio di casa, avrebbero visto un bambino con gli occhi sgranati, a osservare. Si chiamava Simone, quel bambino, ed abitava lì. Era intraprendente, potremmo anche dire coraggioso per la sua età. Sì, perché, quando gli anni sono pochi, prendere una mountain bike ed iniziare a pedalare, senza nemmeno dirlo ai genitori, è un'avventura, anche più importante e, forse, meno riconosciuta di tante altre cose che si fanno da grandi, da adulti. E le avventure, si sa, sono fatte di coraggio. Ed anche di paura, è vero, ma questo è un altro discorso.

Anzi, è una storia diversa ma non così diversa. Non fosse anche perché, ad un certo punto, quel ragazzo inizierà a correre in bicicletta e sceglierà la mountain bike come "destriero". Forse quella via, forse suo zio, anch'egli legato alla terra, alle pietre e ai sentieri sconnessi di quella bici "selvaggia". Quando qualche pezzo di quella bicicletta si rompe, si rovina, manca, al ritorno da scuola, va a Lucca, in periferia, da Bike Academy: ha trovato un negozio diverso dalle botteghe a cui era abituato. Lì dentro, incontra Marco Isola, il titolare, con cui, per qualche ragione, entra in sintonia: «Ha visto aprire la porta un ragazzino, così preso dalla sua bicicletta che l'istinto l'ha portato, in qualche modo, a farsi partecipe del mio percorso. Ricordo la volta in cui gli chiesi delle ruote: "Non voglio niente, tienile, poi me le riporti dopo l'utilizzo". E succedeva sempre così». In quel momento nessuno lo sapeva, ma, da Bike Academy, in un certo senso, Simone Massoni non sarebbe più uscito e quello sarebbe diventato il suo mestiere.

C'entra una piccola delusione, una piccola paura. Non passeranno, infatti, molti mesi e Simone parlerà ai suoi genitori dell'idea di comprare una bicicletta da strada. Gli diranno di no e lui tornerà in quel negozio, piccolo e raccolto come il suo paese natale: «Marco, vorrei una bicicletta da strada, però non posso spendere molto. Ne hai una economica? A me va bene anche usata». Marco Isola non resta tanto a pensarci: «Non sto nemmeno a cercarti la bici che mi chiedi. Prendi quella, te la presto io!». Dapprima sarà una bella bicicletta in alluminio, poi, qualche tempo dopo, addirittura la bicicletta stessa di Marco. Non solo: qualche volta anche un completo per correre, qualsiasi cosa mancasse e potesse essergli utile. Passo dopo passo, quei due cementano il rapporto: maestro e discepolo. Il lavoro inizierà d'estate, mentre Massoni va ad aiutarlo, a scuole finite: «Non avevo ancora la patente, così mi accompagnava mia mamma e mi veniva a prendere la sera. Quante mezz'ore ha trascorso in auto, con la radio accesa, ad aspettarmi ed io non uscivo mai perché ero intento a parlare con Marco, a chiedere, ad imparare nuove cose e mi scordavo delle ore che passavano». Dice Simone che, per descrivere Isola, non basterebbero ore: un signore con il classico fare da bottegaio, parola che riporta all'artigianalità di una professione, persona semplice, legata alle origini e con un rapporto raro con i clienti.

Pare che Marco, negli anni, abbia sviluppato una particolare dote nel riuscire a empatizzare con chi arriva in negozio e che, spesso, dica a chi lavora con lui che è importante capire al primo sguardo ciò che desidera il visitatore per riuscire a consegnargli non solo una bicicletta, ma anche la soddisfazione di aver trovato ciò che cercava. Un desiderio di chiunque quando si fa un acquisto, una legge non scritta in Bike Academy. «Non siamo degli indovini, non possiamo prevedere nulla, ma farsi un'idea della persona che si ha di fronte serve soprattutto a metterla a proprio agio. Il rispetto si declina in varie forme: nell'usare un linguaggio semplice con chi chiede quel linguaggio, nel non complicare le cose, nel non mandarlo a casa con le idee confuse. Dove serve semplicità dobbiamo mettere semplicità. Allo stesso modo, però, dobbiamo essere pronti alla complessità, alle tante nozioni, perché qualcuno vuole saperle e ne ha pieno diritto, come noi abbiamo il dovere di essere preparati». Un aspetto importante, quanto difficile perché la sintonia con chi c'è dall'altra parte non si può spiegare, non si può insegnare.

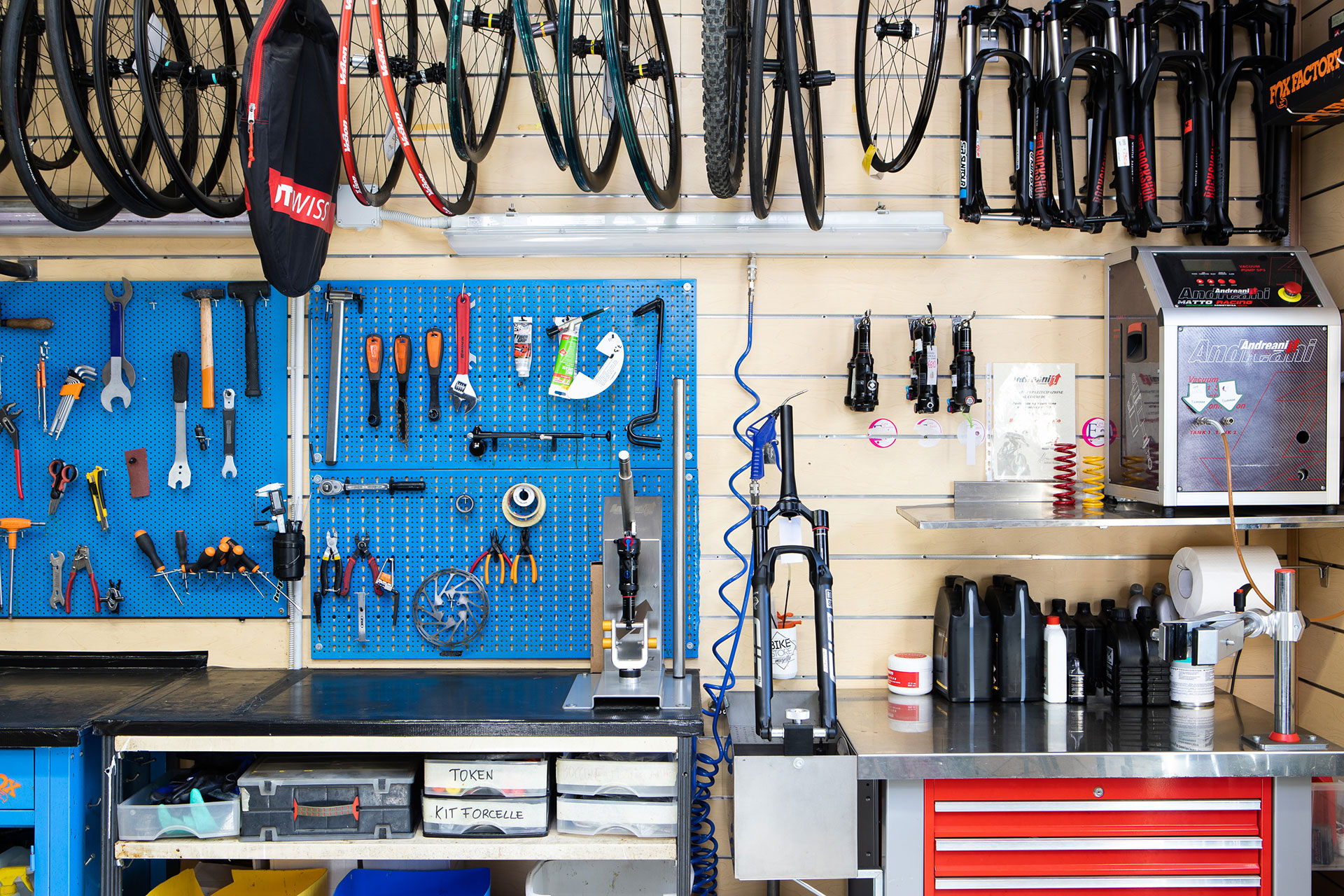

Quel piccolo negozio dei tempi del liceo di Simone ne ha passate tante, tra cui due furti importanti e varie vicissitudini, fino ad ingrandirsi, su un fondo di seicento metri quadrati, quello che ospita tutt'oggi Bike Academy. Un luogo costruitosi piano piano, pezzo-pezzo, nel tempo, che, probabilmente non ha mai avuto un preciso disegno uniforme, dal punto di vista dell'arredamento, dell'imbiancatura, ma è sempre stato unito da qualcosa di differente che ha il suo centro in un certo modo di intendere la bicicletta. Il colore predominante è il grigio, camminiamo su un parquet. Al piano terra troviamo le diverse bici, gli accessori ed i ricambi, l'officina è sulla destra ed ha un ingresso autonomo, in modo che i visitatori possano accedervi direttamente, al bisogno. Al piano superiore, c'è il negozio con ogni tipo di abbigliamento e varie tipologie di occhiali. Poco più in là la zona dedicata al bike fitting, dove lavora il biomeccanico, un ragazzo laureato in Scienze Motorie che si occupa di tutti gli aspetti legati alla messa in sella. In officina troviamo Lissano, il meccanico di Bike Academy, quello degli inizi, affiancato da qualche tempo da Federico. Lissano ha padre italiano e madre originaria della Repubblica Dominicana, proviene dall'endurance e prova a conoscere la bicicletta sotto ogni sfumatura, anche quella legata alla responsabilità: «Ogni tanto ne parlo con Marco- prosegue Simone- poi vado in officina e mi raccomando con i meccanici. Mettere le mani su una bici è davvero un compito delicato: per il costo che ha, per la spesa che sostiene chi l'acquista ed anche e soprattutto per il fatto che viaggerà sulla strada e, per questo, deve essere sicura, è necessaria cura, attenzione ad ogni dettaglio, nessuna negligenza».

In questa direzione vanno anche i primi consigli che Simone ed i suoi colleghi danno a chiunque acquisti una bicicletta: si parla di freni, dell'utilizzo dei fanalini, del radar, dell'abbigliamento all'avanguardia, degli inserti riflettenti, del casco migliore, delle adeguate protezioni. Senza mai prescindere, però, dal fatto che la strada è luogo di condivisione, di rispetto degli utenti più fragili e nulla può ovviare a questo principio che dovrebbe diventare patrimonio comune.

«Un pizzico di dubbio resta sempre. Certe volte non ci sentiamo all'altezza, abbiamo timore di non esserlo. A me succede quasi sempre prima di iniziare la giornata lavorativa e non credo sia necessariamente qualcosa di negativo. Penso, invece, che attraverso quel timore si possa crescere, si possa continuare a studiare, a migliorarsi. Sono certo che quel timore sia il fondamento dell'umiltà di fronte a chi viene in Bike Academy. Mi dicono o mi chiedono qualcosa che non so? Devo ammetterlo e mettermi al lavoro per rimediare alla lacuna, senza fuggire, senza prendersela». Lucca è un luogo privilegiato per pedalare in direzione Versilia, per salire al Monte Serra o al Monte Pisano, per dirigersi verso l'Abetone o andare in Garfagnana, ma è anche luogo di grande passione e competenza ciclistica: «Io direi, innanzitutto, che la prima caratteristica dei lucchesi è di essere "braccini corti", penso ci conoscano in tutta Italia per questo. A parte gli scherzi, qui la bicicletta è vissuta a pieno, abbiamo ex professionisti in città, su tutti Mario Cipollini. Questo per dire che ci piace anche l'aspetto agonistico del ciclismo». Anche Simone Massoni gareggia, fra gli amatori, e, talvolta, accompagna amici alle gare. Qualche settimana fa, ad esempio è stato in Belgio, per il ciclocross, in veste di meccanico: «Se sei attento, in corsa vedi delle chicche rare che, ovviamente, non si trovano nella quotidianità. Io osservo ancora meravigliato e poi cerco di "rubare" qualche segreto che porto nel mio mestiere». L'interesse è genuino come la sorpresa, nonostante le ore ed ore vissute a contatto con il mondo della bicicletta e con ogni suo ingranaggio: «Qualcuno che ha fatto questo stesso lavoro per anni e, successivamente, ha cambiato settore, mi ha confessato di essersi allontanato da questo ambiente, di far fatica anche solo a riprendere in mano una bicicletta. A me non sta succedendo, mi auguro che non accada mai e, in un certo senso, sono certo che non accadrà, perché il mio legame con questo mezzo viene da troppo lontano».

Marco Isola, oggi, lascia sempre più spesso spazio a Simone, alle sue idee, ai suoi progetti: per esempio il sito internet di Bike Academy, qualcosa che Marco pensava da tempo, ma che ha realizzato veramente solo con l'arrivo di Massoni. Oppure al noleggio, un'altra possibilità di familiarizzare con la bicicletta e partire, per un viaggio o per una gara. «Il nostro è un essere a disposizione. A me piace interpretare così lo stare in negozio o in officina: la possibilità di esserci per il bisogno di qualcun altro. Di dare una mano, di aiutare a risolvere un problema o a scegliere». Nello spazio antistante al locale, c'è qualche macchina: chissà se c'è qualcuno a bordo, chissà se sta aspettando un figlio, un parente, un amico, all'interno del negozio, magari a chiacchierare, come qualche anno fa faceva Simone che, ora, è la voce narrante di Bike Academy.

Cicli Mattio, Piasco

Tutto è iniziato nel 1996, a Piasco, «un paese che pare dimenticato da Dio», poco più di duemilaottocento anime, il primo paese sulla strada che porta al Colle dell'Agnello, le montagne ad un soffio e "l'anima di legno", quello delle piante che con le loro radici sostengono le vette, lassù, dove in questo strano inverno la neve si fa desiderare. Piasco, ovvero il "paese delle arpe" e delle loro corde che pizzicate emettono il classico suono angelico, morbido, delicato, quasi magico. A circa duecento chilometri da qui, a Sanremo, Gabriele Colombo, il 23 marzo, conquistava la "classica di primavera", la Milano-Sanremo, davanti ad Oleksandr Hončenkov e Michele Coppolillo; da queste parti, invece, in un locale grande come il soppalco, dove, seduti su degli sgabelli, appoggiati ad una botte, trasformata in un piccolo tavolo, dialoghiamo, Silvio Mattio ricominciava. Aveva ben poco con lui: qualche chiave a brugola, qualche chiave a filiera inglese, una cassetta Campagnolo, «che all'epoca costava quattro milioni e mezzo», e un cavalletto, ma bastava questo per lavorare su qualunque bicicletta arrivasse in negozio. Anche il bagno era all'esterno, d'inverno l'acqua gelava e chi si trovava lì a lavorare, se aveva necessità di usufruire della toilette, doveva chiudere il locale e tornare a casa. All'interno, i metri quadri erano pochi, è vero, eppure le mensole, dove si esponevano gli oggetti e gli ingranaggi, sembravano sempre scarne, allora si riempivano gli spazi con le scatole vuote degli articoli già in mostra. In quel paese, qualcuno gli aveva detto che, ormai, nessuno sarebbe più andato in bicicletta, perché «ci sono le macchine», qualcun altro l'aveva avvertito: «Se ce la farai, ti considereranno un evasore, se non ce la farai ti daranno dell'incapace. Il merito non te lo riconoscerà mai nessuno». Terzo di tre fratelli, lui aveva fatto, parafrasando il gergo ciclistico, qualcosa di simile a Colombo alla Sanremo o, forse, a suo fratello Claudio, detto "Giari", "topo" in dialetto piemontese, che aveva iniziato a correre in bicicletta a seguito di un problema all'anca. "Giari" non era molto alto di statura, così tendeva agguati quando nessuno se lo aspettava e il vento contro avrebbe respinto chiunque, «figuriamoci lui, che sarebbe dovuto rimbalzare, invece vinceva». Una follia, insomma.

Suo suocero l'aveva preso da parte e gli aveva parlato, mentre Silvio pensava all'opportunità di usare a questo fine i trentacinque milioni di liquidazione dal suo precedente incarico in Michelin, appassionato di auto, fine conoscitore della meccanica dell'automobile, probabilmente sulla scia dell'altro fratello, che gareggiava nei rally e seguiva la Formula1: «Un posto a casa lo hai, comunque vada. Credo tu debba provarci, altrimenti non lo farai più». La meccanica delle biciclette è certamente più semplice di quella delle macchine, Silvio Mattio si sente a proprio agio con le mani fra l'olio e gli ingranaggi: «Avevo imparato molto bene a fare le ruote. Ricordo che l'incrocio dei raggi era particolarmente complesso, eppure mi piaceva lavorarci. Del resto, del ciclismo mi ha sempre affascinato il fatto che sia l'esatto opposto di ciò che è scontato, dell'ovvio. Puoi non essere il più forte, ma non partirai mai con la certezza di arrivare secondo, perché vincono anche i gregari, talvolta gli sfortunati, spesso i dati per sconfitti in partenza. Sembra romanticismo, è realtà». Quel romanticismo che parrebbe spazzato lontano, quando Mattio esclama: «Ho pensato almeno cento volte, in realtà molte di più, di chiudere tutto e gettare le chiavi da qualche parte, in modo che fossero introvabili. Non mi vergogno a dire che ho fatto assegni postdatati per molti anni della mia vita. Ho pensato di abbandonare tutto, ma, quando arrivi ad un certo punto, non puoi nemmeno più lasciar perdere. Hai troppe responsabilità addosso». Invece ne esce rafforzato, come tutte le cose vere.

Da quel negozio, se ne formeranno due, poi tre, poi ancora due ed infine uno solo, più grande, quasi duemila metri quadrati di superficie, quello in via Donatori di Sangue, numero uno, dove ci troviamo, sempre a Piasco, non lontano da Cuneo. Nei primi mesi del 1996, erano molti i giorni trascorsi in banca, a chiedere liquidità, ma anche in quel 2010 in cui è nata questa sede le cose non erano facili. Si trattava del periodo della crisi del sistema bancario e i Mattio avevano da pagare idraulici, imbianchini, falegnami, fabbri, tutte persone che avevano dato forma a questi locali.

Il legno alle pareti è la cornice di Cicli Mattio, perché fa casa ed è un richiamo al paese, alla montagna e alla campagna, qualcosa di familiare: alle pareti del soppalco qualche ritaglio di giornale, qualche foto, poco più in là una libreria, dove ci sono riviste, ma anche libri. Non solo di ciclismo: romanzi, novelle, avventure. Ogni tanto qualcuno ne chiede uno in prestito, lo porta a casa, lo legge e lo restituisce, con sottile orgoglio di Silvio. Un tavolino ed i divanetti completano il quadro. Altrove solo biciclette, di media e alta qualità: «Il centro sono loro. L'arredamento doveva essere semplice per mettere chiunque a proprio agio. Vedi le luci là in fondo? Erano del vecchio negozio, come molte delle vecchie maglie appese e altri oggetti. Questo locale è nato a pezzi, è una sua caratteristica, a richiamare lo spirito di adattamento che abbiamo scritto anche sulle nostre magliette». L'officina è valorizzata, in un locale a parte, con accesso separato, al piano superiore gli usati, il magazzino e gli imballaggi. Il grande tavolo della sala riunioni è utilizzato anche per il pranzo dei dipendenti e gli spogliatoi sono dotati di doccia e stendino: «Parliamo spesso dell'importanza di utilizzare la bicicletta: parole sante. Ma il problema sono sempre state le infrastrutture: non dobbiamo solo chiedere alle persone di pedalare, dobbiamo metterle nelle condizioni di farlo. Una doccia sul luogo di lavoro può aiutare, ad esempio. Un fatto che segue alle parole». Piasco è legato a doppio filo al ciclismo, merito di due squadre cittadine, il Velo Club Esperia Piasco, nato nel 1972, Elisa Balsamo è passata da lì, ed il Team Vigor, nato vent'anni dopo, segnate da una sana rivalità sportiva. Negli anni, hanno vestito quelle magliette migliaia di ragazze e ragazzi, di bambine e bambini, pochi oggi sono professionisti e hanno fatto del ciclismo il proprio mestiere, ma non conta: «Una corsa ciclistica dura quattro, cinque, fino a sei o sette ore. Quante cose passano nella mente in tutto quel tempo? Ancor di più in una corsa a tappe in cui ogni giorno è un capitolo nuovo, già intriso della fatica dei capitoli precedenti. In un istante si sente di potercela fare, nell'altro ci si chiede come si arriverà al traguardo, un pomeriggio si attacca e nell'altro si maledice chi, là davanti, allunga il plotone, mentre i muscoli chiedono pietà e l'acido lattico ti divora. Non succede anche in una qualunque nostra giornata? La gente aspetta ore sui tornati perché lo sa, perché anche noi persone comuni facciamo di tutto per "andare avanti", per resistere un altro giorno o un'altra ora. Allora capiamo quei meravigliosi gladiatori in sella». E Cicli Mattio è anche un luogo di comprensione e di ascolto. Non a caso, Silvio lo descrive come una sorta di confessionale ed ogni tanto si alza, va a salutare un cliente, qualche domanda, una pacca sulla spalla, talvolta un abbraccio, vecchi amici o nuove conoscenze. Ogni tanto senti qualche cliente sorridere o ridere di gusto, sono i suoi aneddoti a scatenare la risata.

«Qui le persone si raccontano. Magari si sfogano per i problemi a casa, perché la moglie non vuole che escano in bici o che l'acquistino. Altre volte sono le prestazioni a frustrarli o il dubbio, quando si accingono a comprare una bicicletta costosa, di alto livello. Forse non fa per loro, ma un ciclista è un appassionato, sceglie sulla base della bellezza e di un richiamo primordiale che non si può contrastare. Alla fine lo dico: "Non credi di meritartela?". A quella domanda escono tutte le fatiche, le sofferenze e i problemi della quotidianità, ti guardano ed esclamano disarmati: "Sì, me la merito, senza dubbio". Sono nati così quegli "zainetti" con quella scritta». Spiega Silvio Mattio che, alla fine, è questa la parte più bella del suo lavoro, una parte da tenere sempre ben collegata a un principio: al visitatore bisogna consegnare ciò che gli serve, non ciò che si vuole vendere a tutti i costi. Altrimenti non si manca solo di professionalità, ma si è anche scorretti, a livello etico.

Silvio Mattio ci accompagna in officina, dice di volerci mostrare i meccanici all'opera: «Senza tutte le persone che lavorano qui e senza i miei soci non ci sarebbe nulla di tutto quello di cui ti ho parlato. Non sono io il protagonista, si tratta di un'attività corale con alla base regole ben precise, declinate e appese alla parete: sicurezza, amore, competenza, responsabilità ed empatia. L'errore ci sta, siamo umani, non tollero, però, la sciatteria, la mancanza di cura e di voglia e quando le noto grido, ah, se grido». L'officina è il luogo in cui, da bambini, sono cresciuti i suoi tre figli: Mattio spiega che molte cose pratiche, della bicicletta e non solo, le hanno imparate dai meccanici, dalle ore in cui restavano ad osservarli e da quanto si divertivano. Al sabato partecipavano alle gite aziendali, momenti utili a fare gruppo, a smaltire le piccole tensioni che possono generarsi sul lavoro. Poi, tutti e tre, hanno corso, Pietro gareggia ancora, quest'anno con la Visma-Lease a Bike, ma, tutt'oggi, quando possono vengono qui a dare una mano: «Ho sempre detto a loro quello che dico a tutti i giovani: non ditemi che non potete studiare, se pedalate. Certo, dovrete fare a meno di qualche momento libero, ma è la vita e, nella vita, un piano b è essenziale. Mentre gli alibi sono da bandire, sempre». Fu proprio Pietro, però, durante una gara in notturna, in maglia Vigor, da ragazzino, a dare una lezione a suo padre. Quella sera, Pietro inseguiva una fuga, in un circuito, assieme ad un altro ragazzo del Velo Club Esperia. Silvio arrivò in moto, in ritardo, trovò un varco tra le transenne e, dopo qualche giro, vedendo suo figlio sempre in testa a tirare ed il margine che non si riduceva, gridò all'atleta di Esperia: «Potresti anche dargli un cambio, ogni tanto». La gara finì, Silvio e Pietro si ritrovarono e fu proprio Pietro a prendere la parola: «Sai una cosa, papà? In quel frangente ero sempre io in testa, dall'altro lato del circuito, però, era lui a fare il ritmo. Perché hai parlato senza sapere le cose? Quel ragazzo non ha nulla da rimproverarsi».

Silvio Mattio sta in silenzio, ci pensa, i suoi occhi cambiano: «Ci illudiamo di aver visto la gara e vediamo qualche metro. Noi genitori siamo quasi tutti così. Dobbiamo cambiare, dobbiamo capire che è il divertimento dei nostri figli e devono viverlo a modo loro, senza intromissioni o giudizi». Ancora qualche racconto, proiettato nel futuro, all'orizzonte, infatti, c'è aria di cambiamento: la zona abbigliamento sarà più in vista, ad esempio. Poi, Silvio, apre la porta dell'officina e, là, in fondo, c'è Pietro intento a sistemare la propria bici, tornato da pochi giorni da un ritiro e pronto a ripartire, per la nuova stagione. Padre e figlio si avvicinano, guardano quella bicicletta, noi ci spostiamo, li osserviamo da una postazione appartata. Un altro giorno di lavoro si è concluso e, come sempre, a sera, ci si ritrova.

Hop Cycle, Pogliano Milanese

Hop, in inglese, significa luppolo ed il luppolo è un ingrediente fondamentale del processo produttivo della birra. Deriva da questa pianta il caratteristico sapore amaro della bevanda che solletica il palato e pizzica la gola. In realtà, il luppolo ne arricchisce anche l'aroma e contribuisce alla sua conservazione a causa delle spiccate qualità antibatteriche, ma non è di questo che vogliamo occuparci, non è da qui che vogliamo partire, quanto piuttosto dall'accostamento di due parole che abbiamo scorto in via Torquato Tasso, a Pogliano Milanese, su un'insegna di un azzurro acceso: Hop Cycle, bike service e beer shop. Hop Cycle ovvero una ciclofficina con birreria, nella traduzione italiana. Luppolo e bicicletta, entrambe parti del vocabolario giornaliero di Andrea Porrati, che ci guida nei segreti di questi locali. Da circa vent'anni, Andrea trascorre le proprie giornate dietro un bancone, gestisce una birreria, un Irish Pub e conosce bene ogni sfumatura di quella bevanda. La bicicletta, invece, è arrivata successivamente, a trent'anni, in un momento in cui si era reso conto di aver bisogno di moto, di movimento e libertà: aveva, quindi, ripescato dal garage la vecchia bicicletta che gli era stata regalata per la cresima e le prime pedalate le aveva mosse così. Qualche tempo e quella bici era da sistemare, alcuni pezzi andavano cambiati e altri, invece, aggiustati, ma una bici resta una bici, ammaccata o nuova di zecca. Di fatto, Hop Cycle nasce, coniugando il nuovo incontro e la costante presenza, nel primo periodo successivo alla pandemia da Covid19, dall'idea di cambiare gli orari di lavoro della birreria e dalla voglia di cogliere un'occasione che Porrati aveva sempre desiderato. Infatti, pur restando dietro il bancone, spesso si trovava a raccontare qualche giro in bicicletta, a scambiarsi pareri su una salita o una discesa, magari a leggere un libro o una rivista che avevano a che fare con il ciclismo e, cosa ancor più sorprendente, le persone che lo ascoltavano, a cui faceva domande ed a cui dava risposte, avevano lo stesso interesse. Sì, a ripensarci bene, l'aria in birreria era diversa da vari mesi.

«Quando mi chiedono qual è la "missione" di Hop Cycle, rispondo sempre che sarebbe bello portare il mondo della bicicletta dentro le persone. Il punto è che, se ci guardiamo bene attorno, sono in tanti ad essere in qualche modo attratti dalle due ruote, in diverse declinazioni, velocità, modalità, ma esiste una curiosità forte e diffusa per questo mezzo, per quel che si può fare con una bici. Spesso, però, queste persone non sanno come muoversi, come interfacciarsi con il nostro mondo, così si fermano, si arrendono, ne restano fuori». L'idea di Hop Cycle, in effetti, si sviluppa proprio a partire da sei amici che, dapprima, fondano un cycling club, per andare in bicicletta assieme, poi sviluppano il concetto Hop Cycle, attorno a quella birreria in cui Andrea lavorava da anni. In quest'ottica, Andrea Porrati frequenta un corso da meccanico per acquisire le competenze che gli permetteranno di lavorare in ciclofficina: «Non è stato facile. Anzi, confesso che, nei primi tempi, avevo quasi il timore di farmi vedere dai clienti mentre ero intento a lavorare. Tante cose da ricordare e, soprattutto, tutte cose a cui non ero abituato. Il pensiero costante era rivolto al possibile giudizio: magari stavo sbagliando, magari quel guasto non si riparava così. Insomma dovevo confrontarmi con la manualità pura di questo mestiere». L'officina, infatti, come sempre, è in vista, affinchè chiunque possa sapere esattamente cosa sta accadendo, in quel momento, alla sua bicicletta: una sorta di usanza nelle ciclofficine. In birreria, invece, c'è un divano, con libri e riviste, varie pubblicazioni negli anni, tavoli da occupare e birre in frigo: sì, se il cliente se la versa autonomamente nel bicchiere, non ci sono limitazioni nella vendita.

Parliamo di birre fresche, "beverine", di solito chiare, con un gusto amaro che si rivela dissetante per i lunghi giri in bicicletta. I pochi metri dietro il bancone sono il luogo in cui Andrea ha sviluppato la capacità di comunicare, di mettersi nei panni degli altri, di accogliere. «In un Irish Pub come il nostro, non c'è il servizio al tavolo. Le persone arrivano e si avvicinano al bancone stando in piedi e guardandoti negli occhi. In quegli istanti, il dovere di chi è dietro il bancone è quello di far sentire le persone benvenute, di farle capire che, in un modo o nell'altro, le si stava aspettando. Insomma bisogna farla sentire comode, serene, tranquille. Si può fare attraverso un sorriso, il modo di salutare, le parole, ma è necessario farlo. Io lo faccio da vent'anni, ho imparato a farlo». Il discorso cambia direzione, torna alle biciclette e all'empatia che serve in quell'ambito: «Sarà capitato a tutti di entrare in qualche officina e trovare il gestore pensieroso, innervosito, magari afflitto da problemi o pensieri. In quella circostanza ci siamo sentiti sicuramente a disagio, in difficoltà. Il nostro proposito è quello di non creare mai quella situazione, perché sappiamo quanto è brutta».

La ricerca, insomma, è quella di un'atmosfera amichevole, che permetta l'incontro e la conoscenza, ma anche l'esplorazione. Un ciclista, nei pensieri Hop Cycle, è così: un esploratore, talvolta un viaggiatore lento, che non guarda i tempi e la velocità, ma prova a conoscere quel che trova e non si rassegna mai a ciò che c'è. Non è un caso che, certo, in bicicletta, da Pogliano Milanese, si può andare al Sacro Monte di Varese, sul monte Bisbino, una salita di diciotto chilometri per testare la resistenza e la fatica, ma il giro più bello, quello che più spesso viene proposto ai visitatori, è una via accanto alla statale dove è situata la ciclofficina-birreria: «Parlo di sterrati, tratturi, in gran quantità. Ci passiamo accanto tutti i giorni, eppure è servita una bicicletta per scoprirli, altrimenti sarebbero rimasti lì, in mezzo ai campi, senza che li conoscessimo. Sai che da qui, attraverso queste stradine, è possibile arrivare fino a Milano, al centro di Milano, al Duomo. Mentre si ride, si scherza, si cresce, aprendosi sempre a persone nuove. Soprattutto in sicurezza, lontano dai pericoli della strada dove, purtroppo, manca sempre più il rispetto e, senza rispetto, che si sia in bici, in macchina o a piedi, non c'è convivenza».

I pedalatori che si uniscono al gruppo si sorprendono, anche se di viaggi ne hanno già fatti: hanno raccontato ad Andrea di quei giorni da Londra ad Edimburgo e ancora a Londra, piuttosto che di chi, in quattro anni diversi, partendo da Milano, si è recato dapprima a Palermo, poi a Santiago, ad Istanbul e ad Edimburgo. Anche Andrea vorrebbe diventare un cicloviaggiatore vero e proprio, ha in testa un viaggio in Irlanda, il suo luogo dell'anima, che, per vari motivi, ha sempre rimandato ed è sicuro che il gravel sarà sempre più il futuro del mondo bici. Un mondo che, anche quando era solo una passione, ha sempre cercato di scrutare nei dettagli: «Personalmente non riesco a fare le cose a metà e, quando mi interesso a qualcosa, vado fino in fondo. Cerco di capire tutto ciò che c'è attorno all'oggetto del mio interesse, amplio il panorama. Con il lavoro sono arrivate le responsabilità, ma sono imprenditore da anni e so affrontarle. Un giro in bici, ad esempio, è una buona soluzione». In merito alla conoscenza dell'oggetto bicicletta da parte dei clienti, vi sono da fare varie differenziazioni: chi conosce di più, chi di meno, chi vuole conoscere e chi, invece, si illude di sapere: qualcuno, addirittura, porta a casa i pezzi rovinati della bici per controllarli, altri cercano ancora di prendere confidenza con le cose più semplici. Dentro l'officina guardano tutti e Andrea sorride: «Di solito, chi guarda con più morbosità, con più attenzione, è chi, poi, a casa, è abituato a smanettare a propria volta sulla bicicletta- il sorriso diventa una risata decisa- e talvolta sono proprio loro, con i loro tentativi, a causare il danno che noi tentiamo di sistemare».

Anche per quanto riguarda la birra, la conoscenza non è così diffusa e, anzi, spesso si affida agli usi e alle mode del momento: «Non si chiede una IPA perché si sa cos'è, la si chiede perché la chiedono tutti, cosiccome, prima, tutti chiedevano una doppio malto. Però noto che c'è una fetta di clienti con gusti particolari, che assaggia birre particolari e lo fa con voglia di sperimentare. Credo che la conoscenza stia crescendo e questo ne sia un segno».

Hop Cycle è ancora una realtà giovane e i suoi sei fondatori hanno in mente varie strade per il futuro, per portare la birreria-ciclofficina a divenire sempre più un marchio riconosciuto e riconoscibile che possa essere conosciuto in tutta Italia ed arrivare a creare dei propri prodotti e delle proprie linee. Per fare questo, Andrea Porrati si sofferma su alcuni aspetti da implementare: «Non siamo in una posizione agevole quando si tratta di fermarsi per un caffè al volo o magari per una birra, ci troviamo su una statale e chi non parte con l'idea di venire da noi difficilmente si ferma per caso. Lavoriamo continuamente anche sotto questo profilo, sempre provando a mettere al centro la cultura, necessaria, fondamentale, qualunque cosa si voglia fare». Qualche ultima battuta, in libertà, come succede quando si inizia a conversare di una passione, mentre Porrati ci confessa che ha sempre seguito con grande attenzione Peter Sagan per le vittorie ma, ancor di più, per la freschezza che ha portato in gruppo e nel ciclismo. Un breve racconto della Strade Bianche, una delle sue gare preferite, una Granfondo che ha corso, fra gli sterrati senesi, poi una parentesi riguardante la Coppa Bernocchi che non sarà una fra le gare più importanti del calendario ciclistico, «ma attraversa i percorsi della zona che anche noi percorriamo sempre, sono posti a cui sono legato e vedere i professionisti sfidarsi su quelle strade mi fa sempre effetto». Una birra, ancora qualche bicicletta e via. Del resto, l'abbiamo detto, siamo da Hop Cycle e luppolo e bicicletta sono gli elementi chiave.

Bike Store Mugello

«Ogniqualvolta mi capita di vedere una persona che ha un'idea, un progetto, un desiderio, fino ad arrivare ad un sogno, grande o piccolo che sia, e, per trasformare questo qualcosa annidato nella mente, sceglie la bicicletta, io mi emoziono, mi prende una sensazione bella e forte che non riesco a spiegare. La bicicletta è un veicolo che può cambiare la realtà che ci circonda ed a me sembra sempre incredibile». Le parole di Amerigo Rizzuto prendono forma sotto i suoi baffi, lunghi e scuri, d'altri tempi, modellati quasi come in un dipinto, a far da contrasto ai capelli chiari: ogni tanto se li accarezza, mentre parla, spesso mentre riflette. Non è passato molto tempo da quando abbiamo iniziato a parlare: siamo a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, all'interno del Bike Store Mugello, in via Beato Angelico 3/5, a proposito di arte e di pittori. In negozio ci sono anche Giulio Gualandi e Francesco Torcasio, suoi compagni d'avventura quando tutto, in questi locali, è cominciato o, per meglio dire, ricominciato.

Suoi compagni di avventura e di incoscienza, di sana follia a riguardarsi indietro, ma allora avevano circa venticinque anni ed a vent'anni, si sa, ci si butta più di pancia, di istinto sui sogni, senza stare troppo ad analizzare. Era il gennaio del 2017, sette anni fa: «Abbiamo imboccato questa strada a tutto gas, le paure manco sapevamo cosa fossero. Avevamo voglia di un qualcosa di simile a quello che poi è diventato il Bike Store Mugello e l'abbiamo fatto. Questo posto, bisogna dirlo, esiste da circa settant'anni, di padre in figlio, ma, in quell'inverno, era "incerottato". Dovevamo togliere quei cerotti, aprire le finestre, dare aria e spazio a questo luogo». Ci pensano Amerigo, Giulio e Francesco, tre ragazzi che si conoscono sin dai banchi di scuola, compagni, soci, amici, che con la bicicletta, fin dai tempi dello studio, sono abituati a fare di tutto: sprint, volate e rincorse ai cartelli, spostamenti in città o nei campi, a metterci le mani, sporcarla, pulirla e risistemarla.

La prima giovinezza l'hanno vissuta così ed è stata talmente bella da far credere loro che per i giovani sia importante conoscere questa possibilità che, anche quando non porta a lunghi viaggi, porta a piccole rivoluzioni quotidiane, nelle abitudini e nei modi di fare ciò che si è sempre fatto. All'inizio, sono addirittura troppo giovani per un'attività imprenditoriale, così danno vita ad un'associazione sportiva, poi si presenta l'occasione, la colgono e del resto vi abbiamo già detto.

«Ad Amerigo ragazzo, ovvero al me stesso di sette anni fa, farei i complimenti per tutto il lavoro che faceva, per quanto spingeva, per la voglia di mettersi in gioco in quel mestiere, per tutte le rinunce. Non gli incuterei timori o paure, che col senno di poi vedo chiaramente, altrimenti si rischia di restare a pensare, senza mai iniziare veramente. Però un qualcosa da suggerirgli lo avrei: gli direi di formarsi anche sulla gestione aziendale e sui numeri. Vorrei che quel ragazzo evitasse di lamentarsi come fanno in tanti, nei meeting, del fatto che con le biciclette non si guadagna, ma guardasse a tutto ciò che è cambiato nel settore, alle svariate occasioni che ci sono in più, in questo mondo: quando pensiamo ad una mountain bike, oggi, pensiamo a diverse sfaccettature di bicicletta che, una volta, nemmeno esistevano. Il nostro campo si è modificato radicalmente negli ultimi anni, purtroppo l'imprenditoria spesso resta ferma a quel che c'era, noi non possiamo permettercelo. La conoscenza è l'antidoto contro la lamentela». Sì, la lamentela non fa parte del modo di essere di Amerigo, preferisce guardare alle soluzioni. Basti pensare che, agli inizi di questa attività, c'era sempre più da fare e per quei tre ragazzi il tempo libero si riduceva davvero all'osso. Soprattutto stavano quasi scomparendo le pedalate, i giri in bicicletta, magari verso Corella, un piccolo paese fantasma qui vicino, raggiungibile attraverso diversi tornanti, così da soprannominarlo "mini Stelvio", da cui si vede il Mugello, il Monte Falterona e, talvolta, anche l'Abetone innevato. Nemmeno la domenica era più un buon giorno per il vento in faccia. Il Bike Store Mugello aumenta il personale, organizza una turnazione più strutturata, tornano le pedalate e tutto sembra più facile. Amerigo indica il cancello d'entrata: «In quei momenti abbiamo capito che devono esistere due dimensioni: quella del negozio e quella della nostra amicizia. Facciamo una riunione a settimana e cerchiamo di risolvere i problemi prima che nascano. Se, però, nascono devono restare all'interno di quel cancello che vedi chiuso».

All'interno del negozio tutto è sistemato affinché il visitatore possa muoversi in maniera libera, stuzzicando così la sua curiosità e la sua voglia di scoprire. A grandi linee è possibile identificare tre o quattro parti principali: il mondo strada, con tre brand italiani e uno americano, la galleria, così denominata, ovvero un corridoio di circa quattro metri adibito a zona dedicata all'abbigliamento, agli accessori e alle scarpe, fino al corpo centrale e alla sezione espositiva per il mondo gravel e viaggi. L'officina, laddove si sistemano le biciclette per rimetterle in strada, è posizionata alla destra del bancone. Quando qualcuno entra nel locale, Amerigo gli va incontro ed inizia una vera e propria intervista: «Un'intervista è il regno delle domande, ma anche della conoscenza e dell'empatia. La verità è che nel nostro lavoro ci troviamo sempre, o quasi, di fronte degli sconosciuti ed è un problema guidarli così nella scelta della bicicletta che davvero vogliono, perché non sappiamo ciò di cui hanno bisogno e ciò di cui hanno necessità. Io chiedo, certo, ma racconto anche le mie esperienze, magari le mie difficoltà, cercando di arrivare a stabilire un rapporto». La costruzione di un dialogo è sempre complessa e, talvolta, non porta al risultato sperato: quella porta della confidenza e della fiducia non si apre. Magari il cliente vuole informazioni che non si è in grado di dare o, semplicemente, si hanno visioni diverse e modalità diverse di utilizzo del mezzo: «L'unica cosa da fare è essere disposti a chiedere a un collega di aiutarti, perché, in quel caso, è giusto che sia qualcun altro a cercare di capire i desideri di quella persona. Mi spiego meglio: io potrei essere adatto a consigliare un cicloviaggiatore lento e non un professionista o viceversa. Non si può sapere tutto e, nell'ottica di quell'empatia, bisogna farsi da parte». Può anche accadere che il cliente faccia scelte diverse, si rivolga ad un altro negozio e si venga poi a sapere che ha acquistato lì la bicicletta che era venuto a vedere da te: sono i giorni più difficili, quelli in cui si genera una piccola ferita. «Il mercato è così, è giusto. Non si sceglie solo in base al venditore, anche in base ai propri gusti ed è sacrosanto che la persona decida di rivolgersi altrove, ma il pensiero resta. L'idea che, probabilmente, si sarebbe potuto fare di più». Il negozio, del resto, è un universo da riempire.

All'inizio, Amerigo era all'inseguimento di ogni prodotto, quasi fosse necessario avere tutto per essere un locale all'avanguardia, per soddisfare le richieste dei clienti. Non è servito molto tempo perché capisse che non era questa la strada giusta: non basta inserire oggetti nuovi in esposizione per arrivare alla completezza, per essere adeguati ai bisogni di chi entra dalla porta, è, ancor prima, necessaria una coerenza tra i prodotti presenti e la capacità di fare scelte, perché le persone possano orientarsi nei reparti del negozio senza perdersi. Amerigo si sofferma su questo aspetto, dopo averci fatto notare che, spesso, è lo stesso problema che ha l'acquirente: «Sai cosa può ingannare nel mondo bicicletta? La passione. Essere appassionati è bellissimo ed è un fatto da tutelare, ma la passione rende ciechi e talvolta si rischia di non vedere più la linea, ben definita, che separa la semplice e pura passione dalla competenza, soprattutto in questo periodo in cui le informazioni sono reperibili da tutti. In astratto ciascuno può identificare le componenti migliori di una bicicletta, l'errore è credere che si possano sempre assemblare, mettere assieme. Talvolta non è possibile, altre non è necessario, altre sconveniente. Il nostro dovere è spiegarlo». Amerigo Rizzuto si mette quindi in ascolto, cerca di non entrare mai in contrasto con il cliente, bensì prova a consigliare attraverso la conoscenza che ottiene dal provare i prodotti, dallo sperimentare in prima persona quel che si consiglia, facendo anche qualche passo indietro, se necessario. A questo fine, ha aperto un canale youtube in cui racconta dettagli tecnici, dai più complessi ai più semplici, a quelli che si ritengono scontati ma non lo sono, l'utilizzo corretto di un garmin, ad esempio. Nel tempo, questo ha portato sempre maggiore fiducia in chi si rivolge a Bike Store Mugello.

Altro compito che il negozio ha assunto è quello legato alla sensibilizzazione in termini di sicurezza stradale. I consigli sono sempre tanti e si forniscono ogni volta in cui si consegna una bicicletta, ma non ci si ferma lì. «Quando si esce da un negozio come il nostro, si ha la testa piena di parole ed indicazioni. Io credo ed ho sempre creduto che, perché vengano recepite, sia necessario comunicarle singolarmente e far in modo che siano anche sperimentate, perché restino in mente. L'esempio resta la base». Ogni quindici giorni, a Borgo San Lorenzo, si svolge Massa Ciclica: una pedalata organizzata in cui sono stabiliti dei punti precisi.

Ci si ferma, si approfondisce un tema inerente a buone pratiche sulla strada e poi si riparte. Di volta in volta cambia la tematica, ma la modalità di svolgimento di Massa Ciclica è sempre la medesima. Ormai è quasi ora di pranzo, una piccola pausa, poi si torna qui: qualcuno arriverà, chiederà un parere, si fiderà, partirà per un viaggio lontano, in Patagonia, magari, come un ragazzo qualche giorno fa, oppure semplicemente si recherà al lavoro o a scuola. In ogni caso, le indicazioni di Amerigo, Francesco e Giulio saranno servite per approntare quel mezzo che realizza idee e progetti. Una bella soddisfazione, non c'è che dire.

Il Tour dell'Annapurna in bicicletta

Elisa Roux è andata a vivere da sola quando aveva poco più di vent'anni. All'inizio erano tutti monolocali, case accoglienti, ma piccole, così piccole che sua sorella Stefania, quando passava a trovarla, le diceva sempre: «Bello qui, ma non c'è spazio nemmeno per una bicicletta». Lei non capiva e non capisce tutt'oggi il perché di questa frase, tanto più che, in quei momenti, non pedalava per nulla e le biciclette non le interessavano nemmeno. Stefania, però, quelle parole gliele ripeteva sempre, ad ogni cambio di abitazione: erano tutte case carine, ma una bici non ci sarebbe mai entrata. Sarà per questo motivo che, nella casa nuova, in cui Elisa vive, da qualche tempo, con Giorgio, lo spazio per le biciclette l'ha trovato, l'ha lasciato: anzi, in cucina, è stato ritagliato una sorta di ripostiglio, un bussolotto in cui è posta una vecchia Colnago del 1973, ritrovata nella clinica psichiatrica dove Elisa lavora. Nel giardino c'era una capanna destinata agli attrezzi e ad altre "vecchie cianfrusaglie", in un angolo, tuttavia, erano riposte una decina di biciclette, ormai conciate da buttare via, donate alla clinica dai volontari. Un tempo, vi pedalavano i pazienti della clinica, per svagarsi, ma, quando vennero effettuati dei lavori di ristrutturazione e quel giardino divenne sempre più bello, per le biciclette non ci fu spazio: si dovevano buttare via. «Tutte non potremo mai salvarle, ma una sì, una puoi prenderla e le troveremo un posto»: parola di Giorgio, il compagno di Elisa. Quell'unica bicicletta era proprio la Colnago 1973, custodita nella loro cucina. Stefania, purtroppo, è andata via nel 2017, a causa di una malattia, ma ora in casa c'è spazio per una bicicletta, anzi, per più di una bicicletta sola ed Elisa sorride, tra la malinconia e una lieve felicità.

In fondo, sembra passato così tanto tempo dalla prima bicicletta, ma non sono trascorsi neppure tre anni: era il gennaio del 2021. Elisa aveva appena conosciuto Giorgio Emanuel e sapeva della sua passione per il ciclismo, di quanto fosse bravo in quello sport. Interessarsi al ciclismo era, di fondo, un modo per trascorrere degli istanti assieme, per condividere una passione e quindi aumentare il lasso di tempo condiviso. Era stato proprio Giorgio a dirle, passando da un negozio: «Ho visto la tua bici, devi prenderla, è perfetta per quello che sei!». Già, quella bicicletta era davvero bella: un grigio opaco difficile da descrivere che, però, la rende ancora oggi quella di cui Elisa Roux si ricorda meglio. Nelle sue idee non avrebbe voluto spendere più di cinquecento euro per la prima bici, quasi fosse un tentativo, una prova, perché non sapeva come sarebbe andata, non sapeva quanto l'avrebbe effettivamente usata. Spenderà circa cinque volte quella cifra e oggi sa di aver fatto la cosa giusta. Ci pensa soprattutto in qualche pomeriggio in clinica, mentre fuori il cielo è di un azzurro che acceca ed i raggi del sole rimpallano in ogni dove, fra gli alberi ed il prato: è certa che lei potrà uscire, forse pedalare, di certo respirare l'aria là fuori. Sa altrettanto bene che quei pazienti vivono ventiquattro ore al giorno fra quelle mura, molti sono giovani, dopo la pandemia, sono sempre più giovani e quel cielo e quei bagliori di luce non possono che guardarli da dietro un vetro, senza alcun progetto. In quegli istanti, si sente fortunata, aumenta la sua capacità di guardare, di vedere. La stessa cosa accadde anche al Cammino di Santiago, quando partì sola per colmare la mancanza di Stefania, pur non essendo per nulla sportiva, con ancora nelle orecchie la voce della madre che le diceva di come le sue cugine fossero bravissime a sciare, di come le amiche fossero campionesse in qualche disciplina. Lei no, lei pensava ad altro, eppure quei giorni lontano, da sola, l'hanno cambiata, come la bicicletta ha cambiato il suo modo di leggere il mondo. Con Giorgio affronterà il Tour, in bicicletta, della Toscana, scalerà i Pirenei, senza valigie piene di vestiti, solo con i fondelli e un paio di ricambi, scoprirà vette nuove, meno conosciute, più aspre di quelle famose, ma, ancora prima, esplorerà sentieri e vialetti che portano alle colline e alle montagne vicino a casa, in Piemonte. Poi il Nepal, l'ultimo viaggio, compiuto poche settimane fa.

Nell'immaginario e nella realtà, che spesso coincidono, talvolta si scambiano, il Nepal è il luogo degli 8000 metri, ma non solo. L'arrivo a Kathmandu sorprende Elisa: «Le folle che si spostano in città sono immense: macchine, pullman, moto che viaggiano senza alcun apparente senso logico, nella mobilità, in un caos che fa restare immobili, senza parole. Ci sono cani che passano e attraversano la strada e palazzoni giganti, in cui le scale sono in bambù e gli operai lavorano scalzi, mentre le biciclette sono un mezzo di lavoro, trasportano tappeti, carni, anche polli. Il senso di spaesamento è inevitabile». L'orientamento, in realtà, si perde spesso, di fronte a quei monti che sembrano essere la fine del mondo, della strada, del viaggio, e, poi, a quelle vallate che, da un momento all'altro, si aprono e sono infinite. Ma anche al cospetto della giungla in cui bisogna fare attenzione al rischio sanguisughe, sino al Mustang, alla sabbia che pare quasi un deserto. In totale, il Tour dell'Annapurna si comporrà di circa 278 chilometri, più di undicimila metri di dislivello e circa cinquanta ore in sella. Proprio in quelle ore, tutti guardavano le biciclette e provavano curiosità, anche solo per quei colori vivaci, azzurro e giallo, mentre le loro erano vecchie, rovinate, arrugginite. Qualcuno vuole provarle: «Eravamo a circa 4800 metri, diretti ai 5400 metri, con un sentiero a strapiombo su un fiume, in cui anche noi dovevamo fare attenzione, per i rischi ed il senso di vertigine che invade. Ad un certo punto, da una casetta, nel nulla, esce un ragazzino indiano: capelli lunghi fino al collo e maglione di lana. Sale sulla mia bicicletta ed inizia a correre a mille, avanti ed indietro, concedendosi anche un'impennata prima di restituirmela. Sarà stata una delle prime in cui provava una bici, ma il suo era un talento naturale, genuino». Qualcuno in vetta, nemmeno chiede, accarezza la bicicletta e prova a pedalare, molti gridano «in bici, in bici!», ovvero «avete visto? Sono saliti in bici».

La fatica è una compagna quotidiana, Elisa Roux si dice che, forse, avrebbe dovuto prepararsi meglio. In realtà, le strade sono sconnesse, secche, bisogna pedalare piano, fare attenzione e, certi giorni, proprio non si vorrebbe ripartire, perché anche solo quindici chilometri paiono interminabili. Anche a sera è necessario adattarsi: in camera, c'è una turca, un secchio d'acqua, niente carta igienica, niente riscaldamento, l'acqua per la doccia è fredda, molte cose sono improvvisate, come il trasporto dei loro borsoni su una jeep, a sera, li ritrovano in albergo unti di olio motore, chissà dove viaggiavano. Nella hall di un albergo, alcuni scatti, molto semplici, del proprietario dell'hotel, ritraggono il leopardo delle nevi, un animale bellissimo, maestoso, capace di mimetizzarsi alla perfezione, di cui sono sopravvissuti solo venti esemplari: «Sento ancora il profumo dei mandarini, nei trasferimenti. Così verdi da sembrare acerbi, in realtà maturi, piccoli, buonissimi, completamente diversi dai nostri. L'altro profumo è quello delle spezie, in abbondanza sulla carne. Il verde domina nei boschi, nelle foreste, dove il sole filtra a tratti, si vedono le liane e la tentazione è di fermarsi a fotografare ogni dettaglio, lassù i ghiacciai, bianchi, la neve, talvolta la sabbia, la ghiaia. A ridosso del cielo». Lassù sorge il sole.

Elisa e Giorgio erano nei dintorni di Poon Hill, nei giorni conclusivi del loro viaggio, era sera, in programma, per il giorno successivo c'era la salita di ben 260 scalini per vedere l'alba. La partenza è prevista per le cinque, ma già alle quattro di notte l'hotel è in fermento: «Non riuscivo a capire, a me sembrava già prestissimo partire a quell'ora, visto che il sole sorgeva alle sei e diciassette. Addirittura, nella sala colazioni era già quasi tutto esaurito e, come siamo arrivati, la guida ci ha messo fretta. Bisognava partire immediatamente». Il motivo lo capiranno su quegli scalini, che tormentano i muscoli, quasi li martellano e lasciano segni per giorni: scalini che impiegheranno circa tre quarti d'ora a percorrere, in mezzo a duecento, trecento persone che rincorrono il sorgere del sole: «Ci hanno detto che tutti i giorni si ripete questa scena, anche se ci sarebbe, accanto, una collinetta in cui si potrebbe vedere addirittura meglio, ma questa è la loro usanza. Lì vicino c'è una capanna, offre del tè, una bevanda calda per tutti, poi sorge il sole, all'ora prefissata, nonostante ogni rincorsa e tutta la fretta».

Momenti belli che, condivisi, aumentano il loro valore, il loro potenziale e quei quasi tre anni in sella paiono essere molti di più, come se la bicicletta ci fosse sempre stata, come se quei monolocali, piccoli, minuscoli, ora avessero un angolino per tutte le bici che avrebbero potuto esservi parcheggiate. Come voleva Stefania, come vuole Elisa.

Angelo Furlan: un ex non convenzionale

Era un giorno come un altro, uno di quei giorni in cui i velocisti fanno "la rete", ovvero si ritrovano nel gruppetto che resta in fondo al plotone e arriva al traguardo con minuti e minuti, talvolta mezz'ore, di ritardo. Angelo Furlan era nella rete e, tra gli altri, assieme a lui c'era Mark Cavendish, Campione del Mondo in carica. Proprio "Cannonball" lo affianca ed inizia a parlare:

«Angelo, vorrei proprio essere come te!»

«Ma stai scherzando, Mark?»

«No, no, sono sincero, io vorrei assomigliare a Furlan»

«Sì, dai, piantala! Guarda che maglia hai addosso. Io non l'avrò mai, perché dici queste cose?»

«Vorrei essere allegro e spensierato come te, con la tua stessa grinta»

Di storie simili, in realtà, Angelo Furlan potrebbe raccontarne molte, perché nel gruppetto sono sempre accadute e lui le ha vissute, «dalle strade del Guggenheim Museum di Bilbao, all'arrivo a Parigi, sotto la Tour Eiffel, fino ai confini della Serbia, passando per i rubinetti dorati del Qatar, sino agli anfratti più remoti delle terre in cui pedala il plotone». La bicicletta è diventata il suo punto di vista sul mondo, dagli otto ai sedici anni su una BMX, dai sedici ai trentasei su una bicicletta da corsa: uno sguardo che Furlan assimila ad una forma di arte e che non ha mai voluto perdere, smarrire, in ruoli che non gli corrispondevano. Sarà per questo che si è sempre definito "ciclista non convenzionale", di quel "non convenzionale" convinto, ma educato, come dice lui, lontano da ogni lamentela: «Nel 2005 ho percorso lo Zoncolan con le ruote alte, mi guardavano tutti e dicevano: "Guarda che stupido!". Era una scelta che veniva dal mio passato in BMX, legata alla multidisciplinarietà, quella che piace tanto, anche a me, in Peter Sagan, in Wout van Aert ed in Mathieu van der Poel. Loro arrivano fra i primi, io fra gli ultimi, questa è la differenza sostanziale, per questo la mia pareva una sciocchezza. Non mi sono conformato, ho continuato ad usare quelle ruote, convinto che fosse bello e giusto così, ma non ho nemmeno protestato per il fatto di non essere capito. Ero convinto, ho proseguito in quella strada. Mi piace dirlo ai più giovani, questo è l'essere non convenzionali di cui credo si abbia bisogno. Nel ciclismo e non solo». Un modo di essere in cui ci sono tutte le cicatrici del suo lavoro, «di un potenziale ottimo centometrista che si mette a correre la maratona, non avendone gli strumenti» come ci confessa, e la serenità, la spensieratezza, almeno apparente, che, quel giorno, nel gruppetto gli ha invidiato Cavendish. Entrambe caratteristiche che vengono dalla prima infanzia: i giorni di Natale trascorsi con la famiglia, «tra cugini e parenti vari eravamo più di cinquanta, parlavamo di ciclismo», e la scuola che non gli piaceva, dove i risultati non arrivavano, fino al giorno in cui i suoi genitori l'hanno preso da parte. «La scuola non va, abbiamo capito. Scegli cosa vuoi fare della vita. Il ciclista? E ciclista sia. Ma lì devi andare fino in fondo».

«Se sei velocista sai che il gruppo lo vedrai spesso dalle retrovie. Hai qualche minuto di gloria nelle volate: se vinci, hai fatto il tuo dovere, se non vinci, è perché non ti alleni abbastanza. Trecento giorni di allenamenti per quel minuto e per provare a salvarsi in salita. La cicatrice è quella. La cicatrice è quel morire ogni volta in salita e tirare fuori quel 10% in più per arrivare lo stesso. Un dolore diverso da quello di uno scalatore che non tiene le ruote. Qualcosa che fa parte del tuo destino e che non ti togli più. In gruppo sei quello simpatico, che fa ridere, che tiene compagnia mentre si combatte con il tempo massimo. Ai miei tempi, era così, ora, per fortuna le cose stanno cambiando. La leggerezza è, invece, in quei pranzi e in quelle cene a casa, in quello che hai capito in quei momenti». Allora Furlan si è detto che tutte queste esperienze, queste riflessioni, avrebbero dovuto servire a qualcosa: è nato così "Angelo Furlan 360". Un insieme di attività legate al ciclismo e fuori dagli schemi classici: iniziando dal Lounge a cui si accede attraverso parola chiave e si chiacchiera di ciclismo, passando per la Bike Academy per i più giovani o per la "Danza sui pedali".

Si parte dall'Academy in cui si prova a giocare con la bicicletta in maniera strutturata, creando un patrimonio motorio, imparando le caratteristiche aeree del salto, la capacità di pedalare su un terreno difficile in salita, la coordinazione su pista, la curva su terreno sconnesso, il modo di guidare la bici su ghiaia e così via: «L'idea è di accendere scintille in bambini dai sette ai dodici anni e chissà che qualcuna non possa diventare fuoco e divampare. Quando parlo di multidisciplina, intendo un fatto che vada ad agire sull'aspetto coordinativo, su un patrimonio che resta al ragazzo, non solo su un fatto prestazionale. Tenere i giovani a tutta tutto l'anno, facendo solo cambiare disciplina, guardando solo le prestazioni, rischia, al contrario, di allontanarli definitivamente dallo sport». L'esperienza più comune è quella di una pedalata nel bosco, per riscoprire colori, profumi, odori, sensazioni e riappropriarsene. In una passeggiata simile, suo figlio, post lockdown, gli disse: "Che bel quadro", mentre lui e la madre raccontavano che quella era la realtà: «Fondamentale, necessario, è tornare alla base, alla radice, ed i bambini, anche se la società tende ad allontanarli, riescono a mettere molto bene a fuoco le cose che sorprendono, per poi trasmetterle anche a noi che, spesso, come adulti siamo impegnati in mille faccende e rischiamo di svegliarci una mattina scoprendo che i nostri figli sono cresciuti. La strada è a duecento metri, ma i più piccoli non lo sanno e devono trovare una via per tornare a casa, per andare all'arrivo. La prima fase è il capriccio, poi la disperazione, la rassegnazione e, a quel punto, la fase di crescita. Si affronta il problema, tutti assieme, su una bicicletta». Sempre partendo dall'esempio, dal modo di agire di fronte alla fatica ed alla difficoltà.

Questo è il principio guida nel lavorare con i giovani: un percorso complesso, per cui bisogna prestare ancora più attenzioni: «I volontari servono, sono indispensabili, altrettanto però sono necessari lo studio e la preparazione, perché in quegli istanti si stanno trasmettendo anche importanti basi tecniche, pur nella leggerezza che permette ai ragazzi di assimilare quel che si spiega». Si comprendono così le cicatrici e si affrontano, restano nei ricordi e non vanno sprecate. Angelo Furlan ricorda bene una tappa di una corsa francese, quando l'asma lo colpì in corsa, per la prima volta: iniziava a nevicare, faceva freddo, gli pareva impossibile continuare, il medico gli si stava avvicinando. «Al limite, anche oltre il limite, il cervello innesca le reazioni più strane: la musica, ad esempio. Una musica a caso che ti arriva in testa, una sorta di analgesico naturale, per darti il ritmo che ti manca. Non credo di essere unico, è una reazione che può capitare». Qualche minuto, una mano davanti alla bocca, qualche colpo di tosse e, piano piano, la tosse se ne va. Mezz'ora dopo si lancia in volata: quarto. Ancora una volta salvo da quelle cicatrici. Nella "danza sui pedali" c'è tutto questo.

La musica, inizialmente, è un metodo per fare i rulli, il momento più difficile per un ciclista, quello più noioso, successivamente, Furlan associa alla musica i suoi istanti in sella: la concitazione di una volata, la fatica di una salita, l'adrenalina di una discesa e sui pedali cerca di trasmetterli a chi pedala con lui, in presenza o in collegamento. «La bicicletta è ritmo, il ciclismo è ritmo. All'esterno pare che si stia solo ascoltando musica e pedalando seguendo i miei incitamenti, in realtà è una trasmissione di vissuto, è un lasciapassare delle sensazioni che fa bene alla quotidianità di tutti i giorni. La profondità di certi istanti in sella, a mio avviso, deve servire a traghettare e a tradurre emozioni, di cui conosciamo bene l'intensità. Lì c'è l'arte, dobbiamo provarci almeno».

Per questo, Angelo Furlan confessa che, negli ultimi anni di professionismo non vedeva l'ora di smettere, per confrontarsi con altre realtà, per crescere e conoscere ancora e, magari, mettere a disposizione di chi avesse avuto voglia di ascoltare e pedalare quel che aveva visto in giro per il mondo. Angelo Furlan, sì, quel ciclista non convenzionale

Sartoria Ciclistica, Como

Fra le mura di Sartoria Ciclistica, in via Borgo Vico 54, a Como, l'attimo migliore, il più romantico, è al mattino presto, quando le acque del lago sono placide ed il sole, facendo capolino tra i monti, sparge i primi raggi fra le vie della città. Quella manciata di luce dorata arriva fino qui, si infrange sui vetri del locale, mentre la vetrofania si riflette all'interno, poco più sotto, la foto di un panorama polveroso delle strade bianche: là fuori, a quell'ora, ogni tanto, passa la "sciura Maria" che, con la sua "olandesina", sta andando in posta a ritirare la pensione o, magari, una raccomandata. Alessandro Tino osserva le sue pedalate, riflette, abbassa il volume della musica, e sottolinea: «È una ciclista, punto e basta. Siamo tutti ciclisti nel momento in cui pedaliamo, qualunque sia il motivo, qualunque sia il sogno. Ciclista è chi porta la propria Brompton sul treno, all'alba, per andare al lavoro, piuttosto che chi progetta un viaggio in Patagonia. Sono certamente ciclisti i professionisti del Giro d'Italia e del Tour de France, ma non solo loro.

Poi c'è il ciclista inteso in senso etico e, in questo senso, ciclisti dovremmo essere tutti, anche chi non pedala: perché un ciclista è una persona che porta con orgoglio la bandiera dell'ecologia, farebbe bene al nostro pianeta, che dovremmo salvaguardare, invece maltrattiamo sempre più. Chissà, forse tra una decina di anni, qualcosa cambierà». In realtà, la "sciura Maria", solo qualche anno fa, nel 2017, quando Sartoria Ciclistica era da un'altra parte della città, si limitava a guardare da fuori, con pudore, quasi con timidezza, magari rivolgendosi a qualche amica, proprio mentre era sul punto di varcare la soglia: «Ah no, questo è il bar dei ciclisti». Allora tornava sui propri passi e quel caffè lo andava a bere da un'altra parte, rinunciando a quella iniziale tentazione. La causa era una sorta di blocco mentale, quel timore dell'esclusione che abbiamo tutti quando ci rechiamo in un luogo in cui, magari, tutti condividono una passione o un interesse tranne noi. La paura di restare soli, forse di non essere all'altezza, perché diversi.