Sportland Bike, Brescia

Alessandro Monti torna ad un ricordo estivo: sono passati solo pochi mesi, è vero, ma la sua descrizione cerca i dettagli dei momenti che racconta e, ripetendoli, torna a fissarli. In fondo, l’importanza di quel giorno si capisce da questo fatto, perché la mente umana tende a trattenere con maggiore intensità i particolari di ciò che ci interessa, oppure ci cattura, ci coinvolge, nel bene o nel male. Anche l’incipit è significativo: «Perdona la digressione, ma questa devo raccontartela». Il bisogno della narrazione, della condivisione, di un episodio che riemerge dalla memoria, durante una chiacchierata a tema bicicletta. La storia si svolge nei dintorni di Bormio, dove Alessandro sta pedalando con il progetto di percorrere un giro delle creste, attraverso l’Umbrail Pass, lo Stelvio, fino a Livigno.

Proprio quella mattina, già in sella, incontra un ragazzo e una ragazza, una giovane coppia che lo affianca, scambiano qualche parola e, poi, senza alcun accordo, naturalmente, pedalando, gli fanno compagnia per gran parte del tragitto, in quella gita d’estate. La strada sale, si arrampica fra i monti, sempre più in alto, dapprima larga, spaziosa, si restringe, fino a diventare una lingua di terra, un sentiero. Solo a quel punto, il ragazzo e la ragazza rallentano, si fermano, capiscono che Monti vuole proseguire e, non immaginando dove sia possibile arrivare, da lì, in bicicletta, gli pongono solo una domanda: «Buona prosecuzione, ma adesso dove lasci la bici?». In realtà, da quella traccia, Alessandro Monti ha ben in mente varie destinazioni e, cosa più importante, tutte percorribili in bicicletta. Quella domanda lo sorprende, così scende di sella e, cartine alla mano, illustra ai due giovani i percorsi possibili: «Mi ascoltavano sorpresi, guardavano con attenzione i tragitti che indicavo e già questo mi ha fatto piacere. La cosa più bella, però, è che, quando ho iniziato a scalare, ho visto che restavano a fissarmi, come si fa con un amico che parte per un viaggio. Non solo, da lassù ho controllato più volte e vedevo le loro sagome, ancora lì. Passavano minuti e loro non se ne andavano. Sono convinto che torneranno a Bormio, faranno la strada che abbiamo percorso e, giunti a quella strettoia, proseguiranno. Non so se sia merito mio, di quelle spiegazioni, ma mi piace pensare che, forse, ora i loro viaggi avranno un orizzonte più ampio. Mi pare bello sapere che una strada non finisca dove pensavamo finisse».

Dal ricordo si torna al qui ed ora ed il qui ed ora è a Brescia, da Sportland Bike, in via Agostino Chiappa 19. Si tratta di una realtà affermata, prevalentemente in Italia, da molti anni, circa una decina, con almeno venti punti vendita che spaziano dal running, all’outdoor, ai più diversi sport, fino al ciclismo, proprio qui, in questi locali. L’aria di bicicletta potrebbe arrivare direttamente da due pannelli, retroilluminati, che rapiscono lo sguardo, entrambi a tema montagne. Da una parte è raffigurato il versante altoatesino dello Stelvio, i suoi tornanti, nel verde, dall’altro, invece, il “Monte Calvo”, il Mont Ventoux, da Malaussene, la pietraia spazzata da un vento feroce, più simile alla luna che alla terra, con, in cima, quella sorta di missile bianco e rosso, diretto verso chissà quale universo. Qualche minuto di conversazione e capiamo subito che l’aneddoto che abbiamo appena ascoltato ha a che fare con la storia di Sportland più di quanto si possa pensare: «Il tempo che passa ha effetto su di noi e su tutto ciò che ci circonda, anche sulle nostre passioni, sai? Alla fine diventano un’abitudine, qualcosa che costringe, che non si apre verso altre opportunità ma si chiude. Ad un certo punto, è come se si formassero delle incrostazioni su quel che ci piace e tutto si ingessasse, si bloccasse. Vorrei che Sportland aiutasse a prevenire questo rischio, che ci salvasse da quel momento, rinfrescando le passioni. Aprendo altre strade, esattamente come si fa sulle creste». Quella di Sportland, insomma, è una sorta di missione e le missioni, si sa, hanno un poco a che vedere con le visioni, le grandi idee, gli auspici, che ognuno porta dentro: «La mia- prosegue Monti- è quella di un mondo in cui il garmin, sulla bici, non mostri i numeri che tanto si inseguono, quelli legati alla prestazione, ma solo la traccia da seguire per andare dove si vuole, per vivere l’avventura che si cerca». A chi arriva da Sportland, Monti prova a spiegarlo, spesso facendo riferimento alla propria esperienza personale, arricchita da elementi globali e locali, «perché è bene conoscere il mondo e poi la tua realtà, la tua città o il tuo paese».

Racconta, ad esempio, di tutte le vacanze estive che da sei, forse, sette anni, vive in camper, partendo con la moglie verso varie destinazioni che, giorno dopo giorno, percorrono pedalando ed esplorando i dintorni: sul Mont Ventoux è stato di persona proprio in una di quelle gite. All’inizio, la bicicletta era solo un modo per rimettersi da un intervento al crociato, un consiglio dei medici, poi è diventata il mezzo attraverso cui conoscere luoghi e persone, alla velocità perfetta per ricordarle: una boccata di ossigeno, una scoperta totale: «Intendo questo quando dico che l’avventura da scoprire in bicicletta non è solo quella dei paesi lontani, sconosciuti. Ben vengano questi viaggi a migliaia di chilometri di distanza, nel mondo, ma per vivere l’avventura basta andare dietro casa, cambiare strada, svoltare nel bosco, poche decine di chilometri, passare dal centro storico di Brescia, uscire, verso i vigneti, le stradelle che se ne vanno, si perdono via, ancora il lago d’Iseo, il lago di Garda, quelle salite dove non c’è più il traffico, ma abeti, pascoli, le montagne o ancora la Franciacorta. Tutti quegli spazi che non hanno nulla a che fare con l’essere atleti, ma con il prendersi il proprio tempo e gustarselo».

Sono queste le voci che si sentono se si resta un poco ad osservare la vita del negozio. Il primo impatto, però, deve soprattutto essere un piacere per la vista: bisogna che il visitatore scopra il piacere di guardare quel che ha attorno, attraverso una buona illuminazione e un modo di esporre tranquillo, pacato. Si ha la possibilità di fermarsi a vedere una tappa di una corsa a tappe oppure una classica, in un luogo accessibile a tutti, di incontro e conoscenza. «Abbiamo voluto, tuttavia, che l’officina Shimano, laggiù, in fondo, staccasse completamente dall’atmosfera del locale. L’ambiente è ordinato, asettico, anche la luce ed il colore sono diversi. Il tutto è a vista e si focalizza sulla grande attenzione per i dettagli, la precisione, e sulla cultura e passione della bicicletta». Qui, la considerazione di Monti è quasi linguistica: pone, infatti, una netta separazione tra la passione, di cui parla spesso e di cui ci ha raccontato, e la professionalità, altro elemento centrale per chi sceglie il suo lavoro.

«Ci tengo a precisarlo, perché non bisogna lasciare le cose a metà. Essere appassionati è bello ed è fondamentale, ma, quando ci si ritrova a svolgere un mestiere, la passione non può bastare. Serve lo studio, la competenza e la professionalità. L’esempio lo faccio su di me: se dovessi portare in negozio solo quel che mi appassiona, probabilmente stravolgerei molte cose, ma, se lo facessi, durerei anche poco. Sono convinto che chiuderemmo presto. Allora si media, si cerca il compromesso». Il che significa, ogni tanto, introdurre qualche novità, qualche chicca, qualcosa che coniuga perfettamente questi due termini chiave, assumersi anche qualche rischio, perché non sempre le novità vengono comprese dal pubblico, però bisogna tentare. «Mi sono affezionato molto all’idea di conoscere ed incontrare persone che parlano un linguaggio simile al mio e, quando accade, mi sembra sempre speciale. L’empatia è parte di questo lavoro e si sviluppa così, incontrandosi e facendo in modo che sia il lato umano quello che prevale. Certo è una visione differente da quella prevalentemente sviluppata in Italia, una cultura differente, se vogliamo. Per me, un punto vendita è un posto in cui qualcuno può guidarti ad esplorare, può farti vedere qualcosa che non avevi ancora visto o che non immaginavi neppure. Magari ti sprona a farlo». Non serve molto: talvolta è sufficiente mostrare un libro, una rivista, una foto o un racconto che dica cose che non ci si aspetta e insinui così la voglia di cercarle nel prossimo giro in bicicletta per, poi, confrontarsi con gli amici e riscoprire quella bicicletta che conosci da decenni. Per il resto, spiega Alessandro Monti, chiunque può avere le informazioni tecniche ed i dettagli specifici di un determinato mezzo, per cui, pur se importanti, non possono essere queste le cose primarie che ricerca chi si reca in un negozio: «Le leggono su internet, su un catalogo, possono saperne anche più di noi. Ma quelli sono numeri, noi siamo persone e le persone hanno molto altro da dare».

Le persone, ad esempio, si fanno domande, si pongono dubbi, hanno timori e preoccupazioni. Per Alessandro Monti un pensiero è particolarmente rilevante: i ragazzi che si allenano, tre o quattro ore al giorno sulle nostre strade, esposti ai rischi che, purtroppo, ben conosciamo. «Certo che ci penso, è inevitabile, perché nel lasso di tempo di un allenamento può succedere davvero di tutto. Occorre una svolta perché il futuro della bicicletta deve essere sempre più ampio, deve poter spaziare sempre più, in ogni ambito della quotidianità». Il giro in bicicletta, infatti, riassume un piccolo mondo: «Esci in bicicletta ed incontri gli amici, chiacchieri, racconti una storia, ti fermi al bar, bevi una birra, vai a fare la spesa. Ascolti, conosci, pensi e pianifichi, torni a casa con nuove idee, magari la risoluzione di un problema che ti assillava da tempo. Cos’hai fatto? Semplicemente un giro in bicicletta, con la sua fatica ed il suo piacere».

Questa è un’altra avventura, di quelle a portata di mano, che chiunque può vivere e, forse, dovrebbe vivere. Un’altra occhiata a quei pannelli con lo Stelvio ed il Ventoux, un ultimo pensiero a quei ragazzi di cui Monti ci ha parlato all’inizio, la quotidianità di Brescia torna ad accoglierci. Anche noi, a nostro modo, oggi, abbiamo esplorato e scoperto.

La stazione delle biciclette di Milano

Le mani di Piergiorgio Petruzzellis non stanno ferme un attimo, si muovono laboriosamente fra quegli otto tubi, uno sterzo e due ruote di una vecchia bicicletta che gli è stata portata giusto qualche giorno fa. Sì, otto tubi, uno sterzo e due ruote, ci spiega che sono questi gli elementi base per disegnare una bicicletta, che da qui non si scappa, ma, in realtà, non ci si può fermare lì. A lui succede tutte le volte in cui gli capita di vedere una bici, di toccarla, di sistemarla, oppure anche solo di pensarla, immaginarla, magari mentre è occupato a fare altro e quell'oggetto, il suo preferito, pare lontano.

«A volte mi sorprendo nel futuro e provo a visualizzare come saranno le biciclette del futuro. Negli anni sono cambiate tanto, eppure c'è ancora il passato ben saldo, quelle linee guida che servono per raffigurarle con carta e matita, ad esempio. Così sono certo che saranno tanto diverse da quelle di oggi, ma anche simili. Anche fra tanti anni si potranno osservare, modificare e personalizzare. In questo modo, la bicicletta può assomigliare a chi la guida e chi la guida può sentire di avere qualcosa in comune con il proprio mezzo. Avranno sempre addosso l'idea di libertà e anche di economicità, perché, alla fine, una bici si trova per tutti, proprio per tutti». Allora si vede chiaramente che Piergiorgio non riesce davvero ad accettare tutta la ruggine che ha fatto il nido fra quegli ingranaggi, perché, mentre ci parla, ogni tanto scuote la testa, quasi non potesse capire, non si rassegnasse al tempo trascorso e alla poca cura nei confronti di quella bici.

Siamo a Milano, a “La Stazione delle Biciclette”, in via Ettore Ponti 21, e, mentre i rumori in sottofondo sono quelli tipici del lavoro in un'officina, Piergiorgio Petruzzellis racconta le origini di questo luogo, nato, nel 2003, dall'idea di un bando di concorso per la gestione di una velostazione, qualcosa che in Italia non era ancora presente. L'area è quella della metropolitana, nel comune di San Donato: ogni giorno vi transitano persone di ogni genere, ma il piazzale è spoglio, nudo, quasi non fosse vissuto a pieno e vi albergasse una strana solitudine. Un parcheggio per le biciclette, coperto, accanto alla stazione, è l'ideale per farne un punto di ritrovo, qualcosa con un aspetto più familiare. Davide Maggi, che fa ancora oggi parte del gruppo di persone che gestisce e lavora a "La Stazione", avvia l'attività con questo progetto e piano piano i servizi offerti evolvono sempre: è il periodo in cui ferve il movimento delle scatto fisso, loro seguono gli eventi, spingono, promuovono, fino, col tempo, ad arrivare alle biciclette da corsa, alle cargo bike, ai viaggi, al ciclista urbano che vive la città. «Noi crediamo nel fatto- prosegue Piergiorgio, per tutti Pigi- che con una bicicletta si possa fare tutto: dal viaggio in terre lontane, a quello dal panettiere, sino al trasloco. Abbiamo sempre sognato una città a misura di bici e abbiamo capito che, perché accada, è sempre necessario partire dalle proprie azioni, dalla pianificazione dei nostri spostamenti di ogni giorno, dalla ricerca di un movimento libero, senza vincoli».

Agli inizi, Pigi fa un altro lavoro, è ingegnere ambientale, la sera stacca mezz'ora prima dall'ufficio e passa a "La Stazione", spesso solo per dare a Davide un poco di supporto, fosse anche solo morale, di incoraggiamento. Nel 2010 la scelta, il cambio di lavoro e la sua diventa un'attività a tempo pieno: «Nel mettere in bicicletta una persona ho sempre visto la possibilità di cambiare la città, forse anche questo mi ha dato il coraggio di compiere quel passo definitivo verso un nuovo mestiere. Si trattava di lasciare la busta paga fissa e imbarcarsi in un'avventura senza alcuna certezza: l'incoscienza, se dovessi descriverla oggi. Non c'erano dati sul fatturato, a livello storico non potevamo nemmeno immaginare cosa ci avrebbe aspettato. Eppure mi piaceva troppo pensare di dare un contributo reale alla mobilità della mia città e di farlo attraverso il mio oggetto preferito».

La Stazione delle Biciclette ha due negozi a Milano, in Corso Lodi e in Zona Barona e uno shop online. All'interno si trovano persone che fanno ancora i lavori di una volta, quelli che non fa più nessuno ma che tutti vorrebbero saper fare, che tutti ritengono utili. Petruzzellis ha cambiato più volte mansione da quando vi lavora, inizialmente dedicava mezza giornata alle riparazioni, ora non lo fa più, si occupa maggiormente di montaggi o cose particolari, segue la comunicazione, ammette che non è il suo campo e che per questo è più faticoso, soprattutto se si vuole agire in maniera professionale, senza contare la continua informatizzazione, che è inevitabile, ma resta comunque un fenomeno da gestire. Quella ruggine torna in risalto sul telaio, Pigi si ferma qualche istante: «Bisogna volere bene alle nostre bici, dedicare il tempo necessario perché siano funzionanti, a posto, anche belle da vedere. Io soffro quando qualche cliente mi dice: "Non stare a perderci troppo tempo, tanto è vecchia, fai solo in modo che sia utilizzabile per fare quel che devo fare". Penso sia sbagliato, non solo perché svilisce il nostro lavoro, il nostro impegno, ma proprio a livello concettuale. Sarebbe sbagliato nei confronti di qualunque oggetto». La bicicletta è lenta ed inesorabile, nella filosofia de "La Stazione" e uguali sono i cambiamenti che porta: talvolta impercettibili, però già solo le tante bici che si vedono in giro, magari pieghevoli, in metropolitana, sono un indizio, un segno delle cose che, passo passo, cambiano o provano a cambiare. Perché accada bisogna parlarne e parlare, confrontarsi, non è sempre facile.

«Quando dall'altra parte trovo una persona che ha in testa sogni, idee, fantasie, tutto si semplifica. Basta che qualcuno pensi ad un viaggio e si avverte qualcosa in comune. La passione è così, sotto qualunque profilo la si voglia considerare: se provi a trasmetterla, a raccontarla, qualcuno pronto a prenderla, a riceverla, c'è e viceversa. Non dobbiamo, però, scordare che nel nostro paese la cultura è fortemente auto-centrica: abbiamo l'auto aziendale, non la bici aziendale. Questo è un processo culturale che si è stratificato per decenni: ci sarà molto da fare ed in certi casi è davvero complicato avere a che fare con le persone». Qualche anno fa, Piergiorgio faceva novemila, talvolta diecimila chilometri all'anno in sella, ora pedala meno, corre a piedi, dice che non si può fare tutto, ma alla bicicletta ha dato un'altra visuale, un'altra possibilità: «Bici non è solo pedalare, è un mondo. Anche un incontro a chiacchierare, ad ascoltare una storia di ciclismo ha a che fare con la bici. Per questo abbiamo voluto che in Stazione ci fossero libri e riviste, anche musica e concerti: sono un modo di evadere dalla nostra quotidianità, talvolta di sistemare il negozio, di vedere l'attrezzo con occhi differenti, senza le mani sporche d'olio». Un'altra via per conoscere le persone che vengono in negozio, i clienti, per fare comunità, mettersi a disposizione, ascoltare le loro esigenze, chiedere cosa dovranno o vorranno fare con la bici che hanno adocchiato, spesso basta permettere di provare a fare una pedalata e tutti capiscono la differenza tra una bici ed un'altra, ciò che li fa stare meglio e che desidererebbero per le loro uscite: «La bicicletta può essere personalizzata davvero fino all'ultimo bullone: si può cercare la bici giusta, ma si può anche crearla. Senza porre limiti all'invenzione. Nella nostra officina ci proviamo».

Forse la soddisfazione maggiore, almeno per Pigi, è data dalle cargo bike, dai suoi molteplici usi, dal portare i bambini a scuola al viaggiare, tuttavia anche qui il discorso culturale si fa sentire e non potrebbe che essere così: «Si tratta di una nicchia, spesso con costi rilevanti e quindi si fa fatica a permettersela. Sia chiaro, capisco bene la situazione, ma, alla fine, in garage abbiamo quasi tutti una macchina e quella costa più di una cargo bike. Dovremmo trarne delle conclusioni. Che, tuttavia, stiano cambiando la mobilità è evidente ed importantissimo». Il tono cambia, arriva un ricordo di gioventù: il toboga della Triennale e la curva al cavalcavia di viale Cassala, dopo un tratto di ciclabile abbandonata, sulla destra.

«Quando frequentavo le superiori e, al mattino, andavo in bicicletta al liceo, in quel tratto mi divertivo a fare le "curve sceme", come le soprannominavo all'epoca, ovvero strane, improvvisate. Oppure andavo su una piccola montagnetta vicino a casa, una sorta di micro-salita che mi permetteva uno sfogo, un divertimento genuino». Giorni lontani in cui Pigi aveva tutti altri progetti per il futuro, però in bicicletta ci andava già e ci teneva come ci tiene ora.

Quella vecchia bicicletta arrugginita è ancora fra le sue mani, abbiamo la sensazione che ci vorrà del tempo prima di rimetterla in strada: Petruzzellis se lo prenderà tutto, ne siamo certi, e noi, quando capiteremo a Milano la prossima volta, la cercheremo, da qualche parte. Le luci sulla Stazione sono quelle dell'inizio del pomeriggio, con il sole pallido dell'inverno appena giunto: «Qualche sogno ce l'ho ancora e diversi riguardano la bicicletta. Non vorrei più vedere le auto in doppia fila ovunque, non vorrei avere paura quando, magari con un bambino o un ragazzo, percorro una strada di Milano, della mia città, fare il possibile perchè anche loro, un domani, possano non avere paura, perché non debbano discutere con chiunque, mentre pedalano, perché queste continue discussioni rischiano di far passare la voglia di pedalare. Mi piacerebbe vivere in una città in cui chiunque possa scegliere la bicicletta e farlo con serenità, poi andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa o a fare un viaggio verso chissà quale destinazione. Per la città in cui vivo vorrei questa libertà». Un'idea che sta bene a "La Stazione delle Biciclette", in una giornata di lavoro, e che sta bene ovunque, come le bici che transitano qui vicino, ad ogni ora del giorno.

Inizio anno con vista Parigi: intervista a Elisa Balsamo

Era il 26 maggio e la tarda primavera 2023 di Elisa Balsamo si infrangeva sulle strade che vanno da Saffron Walden a Colchester, nel corso della prima frazione della RideLondon Classique: «Fino ad ora credo sia stata la più brutta caduta della mia carriera, in un momento in cui, dopo la crescita che avevo mostrato alla Vuelta a Burgos Feminas, arrivavo in Inghilterra per fare risultato, per vincere, con una buona condizione». La diagnosi è un cucchiaio gelato che scava lo stomaco: frattura dello scafoide del polso destro e, soprattutto, doppia frattura, destra e sinistra, a carico della mandibola. Quando torna a casa, il suo compagno è in America, per lavoro, una difficoltà in più, una mancanza: saranno i genitori ad accompagnarla a Milano, per le cure. L'aria di giugno, che cambia la natura, per la venticinquenne cuneese, è un quadro da vedere dietro le finestre di casa: anche pranzare diventa impossibile, si riescono a deglutire solo liquidi ed il cibo deve assumere questa forma per essere preso, perde tanti chili e conseguentemente tanta massa muscolare.

Nei primi giorni in cui risale in sella, sui rulli, il mondo sembra crollarle addosso: «Non avevo forza, riuscivo solo a far girare le gambe, ma con la bocca chiusa non riuscivo a respirare e, quindi, qualsiasi sforzo diventava impossibile». Da lì, settimane di fisioterapia, tre volte al giorno, per provare a ritornare. Nel tempo abbiamo conosciuto bene l'indole di Elisa Balsamo, così, quando in un intermezzo di intervista ci dice che «forse questa volta posso davvero dire di essere orgogliosa di me», a quell'orgoglio siamo in grado di dare tutto il peso che effettivamente ha. L'aggiunta non tarda ad arrivare: «Da soli non ce la si fa quasi mai, senza Davide e senza mamma e papà, chissà...».

Il ritorno è nell'estate torrida del Tour de France, dopo sole tre settimane di allenamento, qualcosa di quasi impensabile. Eppure per Balsamo è stato importante partire per la Francia, per buttarsi da subito nella mischia, per ritrovare confidenza con il gruppo, le sue dinamiche, in una corsa dalla forte competitività. Soprattutto importante è stata una mattina, quella della terza tappa, il 25 luglio, partenza da Collonges-la-Rouge e arrivo a Montignac Lascaux, quella in cui la squadra chiede a Elisa Balsamo se se la senta di provare a fare la volata: «Sapevano come lo sapevo io che non avrei potuto vincerla, ma si sono fidati e fidarsi, quando si parla di volata, vuol dire metterti una squadra a disposizione, lavorare sodo, senza alcuna certezza. Per me è stato un segnale importante». Quando parte la volata, Balsamo è nella migliore posizione possibile, allora si alza sui pedali e prova a lanciarsi: «Mi sono dovuta risedere sul sellino, le gambe erano vuote, non potevo spingere. Ho fatto quinta in una volata che poteva essere perfetta, ma non ne avevo». In quelle gambe vuote c'era fatica, male, stanchezza, non c'era, però, timore che, dopo un infortunio simile, avrebbe ben potuto essere presente: «Quando dico, e lo dico spesso, che mi fido ciecamente di Ilaria Sanguineti, l'ultima donna del mio treno, non faccio della retorica. Nel momento in cui sono sulla sua ruota, so che la traiettoria scelta sarà quella giusta e mi sento sicura. Senza parlare più di tanto». Sarà perché Balsamo e Sanguineti si conoscono da tempo, perché c'è un rapporto di amicizia oltre che di lavoro, ma fra di loro non si parla molto neppure di sogni, anche se il più grande, ciclisticamente parlando, lo sanno entrambe e Sanguineti, lo scorso inverno, ce lo aveva confessato: portare Balsamo a vincere il Fiandre. «Sì, è il sogno condiviso, ma non ce lo diciamo, pur continuando a lavorare per la stessa cosa. Se accadrà, allora ammetteremo di averlo sognato da sempre».

Dopo il Tour de France, in Scandinavia sono arrivati i primi podi in volata, a rassicurarla, a farle capire che, nonostante tutto, era ancora lì. Solo al Simac Ladies Tour, però, alla prima tappa, Balsamo ha trovato nuovamente la vittoria: «Fossi arrivata seconda, anche di pochi centimetri, sarebbe cambiato tutto, anche i discorsi che sto facendo ora. Ad un certo punto, pensavo anche alla necessità di ripagare il lavoro della squadra e si ripaga con le vittorie, c'è poco da dire. La felicità che ho provato quando Shirin van Anrooij ha vinto il Trofeo Binda, davanti a me, è una felicità simile al giorno dell'anno prima in cui vinsi io. In una squadra succede così. La vittoria al Simac Ladies Tour è la vittoria che ha salvato la mia stagione, sono sincera. Era fondamentale mentalmente, prima che fisicamente». Una stagione sfortunata, non solo per lei, per la squadra, che si è trovata a correre con poche atlete: la gravidanza di Ellen van Dijk, qualche problematica che ha riguardato anche Elisa Longo Borghini e altre compagne coinvolte in cadute ed infortuni. Per questo, se Elisa Balsamo pensa alle volate della prossima stagione e a come battere Lorena Wiebes, chiede solo un poco più di fortuna, perché «la nostra è una bella squadra e la chiave per superare certi talenti è proprio la squadra».

La stagione 2024 sarà una stagione importante, intensa, per cui Balsamo sente di aver messo nelle gambe, con i ritiri invernali e con il lavoro in palestra, una buona base di preparazione, solida, quella che la caduta le aveva portato via. Per la prima volta, dopo tanti anni, però, non ci sarà la scuola, lo studio, l'università, visto che Elisa Balsamo si è laureata la scorsa primavera: «Mi è piaciuto studiare e mi è piaciuto scrivere la tesi. Ho studiato credendo che dovesse esserci qualcosa di altro nella quotidianità oltre al ciclismo, ben sapendo che, per quanto tutte noi lo trattiamo come se fosse l'intera nostra vita, il ciclismo non è la vita. Deve esserci altro, bisogna cercarlo e metterlo nelle nostre giornate, altrimenti diventa un problema. L'università era questo per me e ora che è finita sento la differenza. Riempio il mio tempo libero, condivido passioni con Davide e quando non sono in sella non mi annoio mai. Anzi, mettiamola così: ho scelto di non annoiarmi mai». La passione per la scrittura non l'ha mai nascosta, vorrebbe diventare giornalista, dopo la carriera o, forse, addetta stampa, sulle orme del suo addetto stampa attuale, Paolo Barbieri.

Il primo appuntamento è con gli Europei su pista, i ritiri sono in previsione di quell'appuntamento, ma anche, in generale, della stagione che culminerà con l'Olimpiade, a Parigi. Si dice sicura che la nazionale farà il massimo agli Europei, ma la valutazione non sarà e non dovrà essere focalizzata solo sul risultato: «Ritrovarsi con il quartetto, stare assieme, è un primo punto. Si tratta di un gruppo di ragazze che lavorano assieme sin da giovanissime: crescendo si cambia a livello fisico, a livello mentale ed anche a livello di potenza e watt che si sprigionano. La nostra evoluzione è questa ed è all'interno della stessa che bisogna muoversi: per esempio, facendo in modo che ciascuna abbia la possibilità di esprimersi nel ruolo in cui più si riconosce. Credo che queste siano le fondamenta di tutto quello che stiamo facendo». Dell'Olimpiade non si può non parlare, anche se manca molto e questa distanza di tempo rende più difficile rifletterci, soprattutto per chi, come Balsamo, ha scelto di concentrare la sua stagione in piccoli blocchi, per una questione di gestione, di concentrazione e di produttività: «Voglio esserci e voglio ottenere il miglior risultato possibile».

La frase lapidaria, senza dubbi o sfumature. Poi un salto all'indietro, a Tokyo, la sua prima Olimpiade: «Non ho un ricordo positivo, non posso parlarne come di un'esperienza che mi ha lasciato un bel segno, però ho sempre pensato che da ogni fatto che viviamo sia possibile trarre qualcosa di buono, quindi sì, la presenza a Tokyo è servita: non sarà la prima volta, saprò come meglio gestire l'ansia da prestazione e non ripeterò gli stessi errori». A guidare la nazionale su pista, Marco Villa che sta lavorando, tra l'altro, affinché, a livello tecnico, si riesca ad indurire il rapporto nell'inseguimento a squadre, il resto si inserisce nel rapporto umano, nell'ascolto e nel miglioramento quotidiano. Su strada Balsamo ha già la mente alle classiche di inizio stagione, poi penserà alle tappe al Giro d'Italia e al Tour de France. Dentro c'è l'orgoglio per quello che ha passato e per come lo ha oltrepassato.

La cargo bike e l'universo della bici che si amplia

23.03.1977 Segrate (Milano)

Alessandro Grisotto è un bambino, la primavera è iniziata da poco, papà sta tornando a casa. Alessandro non lo sa, ma papà è stato in un negozio di biciclette e fra poco gli porterà la sua prima bicicletta. I genitori conoscono bene i sogni dei figli e quel padre è certo che una bicicletta sia il desiderio più grande di quel bambino, da tanto, almeno da quando aveva cinque anni e inseguiva, piangendo, lo zio, non appena lo vedeva partire: lo zio gareggiava e il piccolo Grisotto avrebbe voluto accompagnarlo ovunque. Oggi è il giorno del suo decimo compleanno e non appena la porta si aprirà e papà entrerà con quella piccola Olmo, Alessandro gli correrà incontro e salirà subito in sella. Milano è grande ed in un pezzetto di strada, per molti giorni, ci sarà lui: avanti e indietro, a destra e a sinistra, su e giù, in bicicletta e a terra, qualche caduta, qualche sbucciatura. Milano è grande, sì, e un bambino è sicuro che con la sua bici potrà girarla tutta, sentendosi anch'egli grande, più vicino al mondo degli adulti, libero.

05.02.2023 Conegliano Veneto (Treviso)

«Mi sono rivisto bambino, a Milano, con quella Olmo, dopo tanti anni. A cinquantasei anni, è stato come se avessi tolto di nuovo le rotelle alla bicicletta: la prima volta che accade sembra di volare, sfidando le leggi della fisica. Mi sento quasi esagerato a dirlo, ma è vero: ho riprovato quella stessa sensazione. Di biciclette ne ho cambiate tante nel tempo e ogni volta è stato diverso, come oggi, però, mai». Più di quarant'anni dopo e una primavera un poco più lontana, questa volta è Alessandro Grisotto a tornare a casa con una bicicletta nuova: una cargo bike muscolare. Ci pensava da tanto, si guardava attorno, pensava che fosse un'evoluzione del settore delle due ruote che avrebbe voluto provare, dopo aver lavorato diversi anni nel mondo del ciclismo, aver fatto gare, aver viaggiato, poi rimandava, aspettava. Fino a quel giorno: «il più bello, almeno in bicicletta». Ancora più libero e forse un poco meno adulto, perché la bici fa sognare di essere grandi e fa tornare bambini, quando grandi si è già diventati.

Due date, due prime volte e Alessandro Grisotto che, dall'altra parte del telefono, continua a parlare, alzando e abbassando la voce, come quando ci si emoziona: «L'altro giorno ho accompagnato la mia figlia più piccola, otto anni, dal dentista, a Vittorio Veneto: da Conegliano sono circa trenta chilometri ad andare e trenta a tornare. Si è divertita moltissimo, in mezzo alle colline, come fosse una gita ed, in effetti, un poco è stata una gita, mentre stavamo facendo qualcosa di necessario. Capisci?». Questo è un punto importante nel racconto di quello che rappresenta una cargo bike. Quando correva, Grisotto non avrebbe mai immaginato una bicicletta simile: allungata, pesante, in un certo senso "strana". «Credo sia la parte più estrema della libertà in sella. Su questa bici viaggi ad impatto zero, hai spazio per la compagnia e anche per tutto quel che può servire, che siano attrezzi oppure un sacco a pelo ed una tenda. La chiamo indipendenza e già questa è una componente decisiva in un viaggio, ma c'è di più. Sì, perché la cargo bike unisce la quotidianità più comune, portare un figlio a scuola, andare a fare la spesa, sbrigare una commissione, andare al lavoro, alla possibilità di conoscere luoghi e, perché no, di viaggiare, persino di scalare una montagna».

E Alessandro Grisotto può ben dirlo, lui che su quella cargo bike ha scalato il Cansiglio, il Monte Grappa, il San Boldo, fino ad arrivare allo Stelvio, con il suo amico Andrea, una vetta iconica, su cui ha portato altri appassionati come lui, in una sorta di sfilata di queste bici, mentre tutti guardano incuriositi. Poi lassù, a mangiare pizzoccheri, contenti. Grisotto pensa anche al Nivolet, proverà a scalarlo la prossima estate, ma pure al Mont Ventoux e, forse, anche allo Zoncolan: «In bicicletta mi sono detto che non lo avrei mai fatto, ma in cargo bike chissà. Può sembrare una follia, però mai dire mai».

«Forse sto esagerando, perché la cargo bike non è nata per fare quello che io provo a farle fare, tuttavia è un messaggio: a me è venuto naturale provare e mi sembra giusto raccontarlo. In molti mi chiedono consigli, io dico di sperimentare. Il senso è: con una bici si possono fare tantissime cose, è un peccato non scoprirlo». Sarà per le tante gare che ha corso, sarà per la quotidianità che, spesso, non lascia spazio alla solitudine, ma anche pedalare da soli regala qualcosa di raro: si pensa, si immagina, si inventa, si cambia idea, ci si promette qualcosa. Così è arrivato il progetto di correre la Seven Serpents in cargo bike e di partecipare alla Veneto Gravel, per l'occasione denominata Veneto Gravel Cargo Ride, nel 2024. Tutto all'insegna del divertimento, un sottofondo costante. «Sono convinto che non conosciamo abbastanza questo mezzo, è sufficiente far caso al volto alle persone che ti fissano per strada. Ti fanno i complimenti e almeno un paio di domande: "A cosa serve? Dove si trova?"».

Alessandro spiega, lascia tutte le informazioni necessarie e riflette sul fatto che un domani gli piacerebbe rendersi utile in prima persona per chi volesse provare una cargo bike. Il verbo non è casuale: «Bisogna provarla e prenderci la mano, perché è diversa da guidare rispetto alla bicicletta classica. Serve pratica e continuità, alla fine non si vuole più scendere».

Altro tema è quello del costo, decisamente elevato, che rischia di allontanare anche chi vorrebbe sperimentare. La soluzione c'è: in Germania, in Olanda ed in Inghilterra sono già attivi i noleggi operativi, per ogni modalità di utilizzo, mettendo sempre al centro la lentezza dello spostamento, che cambia proprio la prospettiva di ogni viaggio, breve o lungo che sia. Probabilmente presto arriveranno anche in Italia e l'universo della bicicletta si amplierà ancora un poco, ci saranno nuovi inizi, nuovi luoghi in cui portare una cargo bike e nuove cose da fare: «Il resto è difficile da raccontare, possono dirlo i miei figli che vedono tutti i giorni quel che significa per me quella bici bislunga che ho tanto desiderato. Quel che non può narrare si definisce indescrivibile, giusto? Ecco, per me la bicicletta è indescrivibile». Scusate se è poco.

Acqua e sapone ovvero Federica Venturelli

Federica Venturelli ovvero acqua e sapone. Da qualche settimana, si è iscritta all'università, alla facoltà di Farmacia, dopo tre mesi di stacco totale dalla scuola, affrontato l'esame di Stato: pensava a Medicina, ma non sarebbe stato compatibile con la sua carriera, allora ecco un percorso simile. Proprio i suoi genitori sono farmacisti e le hanno spiegato quanto sia difficile, ma interessante: lei ha ben chiaro che le strade sono molte, una, quella che più le interessa, è la ricerca. Prima, però, ci sono le pagine dei libri e le ore seduta ad una scrivania; rispetto al liceo ci si può organizzare meglio, ma c'è anche più da fare. L'anno prossimo, poi, passerà tra le under 23 e le cose si complicheranno: «Prenderò bastonate, senza dubbio. Sarà difficile anche restare con il gruppo e non perdere contatto dopo cinque chilometri. Ma ho voglia di provare, di crescere, stranamente non ho paura. Anche se l'avessi, non si torna indietro, quindi un respiro e si va. Capirò se la mia testa è forte quanto le mie gambe, se saprò mettermi al servizio di atlete più esperte e fare fatica senza chiedere nulla per me, se non imparare. I risultati non verranno subito, allora mi riprenderò la mia quotidianità, quella di una ragazza di diciotto anni, perché questo sono». Acqua e sapone e piedi ben piantati a terra. Qualche volta pecca di umiltà, forse, ma è talmente merce rara che è un peccato piacevole, a cui si sorride, si empatizza. Per esempio, quando racconta l'emozione del momento del conferimento dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro, venticinque ragazzi in tutta Italia. Oppure quando dice: «L'anno scorso non avrei vinto una volata nemmeno con l'aiuto di cento persone, altrochè». E quando aggiunge: «Ho ottenuto fin troppo, rispetto a quanto mi aspettavo».

Le piace la matematica e ogni ragionamento ha radici profonde, un teorema da dimostrare, in cui lei stessa, tra ipotesi e tesi, arriva alla dimostrazione, senza mai indulgere con la propria persona: «Sì, tendo a sottovalutarmi ed in parte è un meccanismo irrazionale, tuttavia ho capito che, un poco, è un qualcosa che metto in atto volontariamente, essendone perfettamente conscia. La definisco una sorta di protezione dalla delusione: so che posso puntare al podio, ma penso al decimo posto per non soffrire. Credo che il 2023 possa cambiare questo aspetto, possa lasciare andar via quel timore di non riuscirci, possa restituirmi la consapevolezza di quel che valgo».

La matematica che ha a che vedere con un giro di pista, con secondi persi o guadagnati, con i tempi, con i record, quelli del mondo, perché ha a che vedere con gli esseri umani, anche se sembra fredda, distante. Basta ascoltare Venturelli parlare del suo record del mondo nell'inseguimento individuale per capire quanto non sia vero, quanto la matematica sia così vicina a quel che sentono le persone, talvolta sia il motivo. Quel record era già vicino all'Europeo, soli due secondi in più.

Glielo dicono, le chiedono se voglia provare, resta senza parole: «Se devo provare, provo, ma non succederà, non può succedere». Il timore più grande è quello di sbagliare ritmo, di non riuscire a fare il record e di perdere la maglia di campionessa europea: «Tranquilla, Federica. Se succedesse, ne hai addosso una ancora più bella: quella del Mondiale dell'anno scorso». Il record non arriva, ma il tempo migliora: solo un secondo, un minuscolo secondo. Al Mondiale, sparirà anche quello: 2:15.678. In un giorno in cui non ci pensava più ed era partita forte solo perché le avversarie erano andate a tutta: «Ero sotto i tempi della tabella, quando ho visto Marco Villa incitami, dirmi di continuare così, ho capito che stava succedendo qualcosa: c'era uno tsunami dentro me. Non ho fatto altro che spingere, poi ho guardato il tabellone luminoso, ho visto il tempo e non sono riuscita a trattenere il pianto: piangevo di gusto». Marco Villa e Diego Bragato: le sue guide in nazionale, per tranquillizzarla, per darle l'energia necessaria. «Prima di una gara, Diego mi abbraccia: è come se mi dicesse di non pensarci che andrà tutto nel migliore dei modi». Per loro l'importante è il percorso, i risultati arriveranno.

Acqua e sapone, talento e quella madison mai provata assieme. Parliamo di quella con Vittoria Grassi, al Mondiale, dopo essere stata quarta per due anni di fila: nella camera di Venturelli, c'è una foto di loro due sul podio, che si guardano con ammirazione, memorizzando ogni dettaglio dei volti e della felicità. Si conoscevano, certo, si conoscevano bene, ma l'oro al primo test insieme, la maglia iridata in quel modo, proprio non era nelle idee. Acqua e sapone ed errori «da cui ho imparato, spero di avere imparato, almeno, d'altra parte servono a questo». Sì, l'omnium all'Europeo: prima della corsa a punti, Venturelli è seconda, davanti a lei c'è Cat Ferguson. Nell'ultima prova, le due atlete si marcano strette: gli scatti le ingannano, perdono entrambe. Un quarto posto ed il quarto posto brucia. «Con tutto il legno che ho raccolto quest'anno, posso fare il falegname»: lo scriverà dopo la prova in linea juniores, a Glasgow. In quel momento era rammaricata, oggi, appena glielo ricordiamo scoppia in una fragorosa risata. Si cresce, il tempo passa e cambia: prendete lo svolgimento della sua stagione su strada. Inizia in ritardo a causa di qualche problema fisico, partecipa a varie brevi corse a tappe, per volontà del CT Sangalli, vince, si piazza, fa bene insomma. «Dai, possiamo dire che queste prestazioni compensano quel legno al Mondiale. Almeno per me è così». Detto con convinzione, decisione, con la consapevolezza che vuole tenersi stretta, dopo quest'anno.

Il pensiero va allora all'Europeo: tre medaglie in tre gare, due ori e un argento. Federica Venturelli raffronta, bilancia: «Nella gestione dello sforzo non è cambiato molto rispetto allo scorso anno, sono certamente migliorata dal punto di vista fisico, di resa della prestazione». Nessun fatto passa inosservato, tutto è utile per riflettere e cambiare, l'analisi è dettagliata, come quando ci si allena, come quando si studia. Si sta parlando dell'oro a cronometro all'Europeo: «Quella medaglia viene dal Mondiale. In quel caso, ero partita a tutta, ad un ritmo insostenibile. All'Europeo sono riuscita a partire gestendomi. Prima due secondi di vantaggio, poi quattordici, alla fine ventitrè». Si potrebbe chiederle cosa abbia pensato in quei chilometri, mentre il vantaggio aumentava o calava, mentre l'acido lattico iniziava a pizzicare ed il respiro si faceva più pesante, affannato, si potrebbe chiederle cosa pensi in generale a cronometro, durante lo sforzo che più le piace perché sfida il limite. Così facciamo, lei tentenna qualche istante, poi prende la parola: «Sembrerà strano, assurdo, forse ridicolo, ma, credimi, non lo ricordo. Forse è un meccanismo naturale per eliminare la sofferenza, il dolore fisico, quasi una purificazione. Da questo punto di vista è un bene, il problema è che questa memoria mancante mi fa spesso dubitare di aver dato tutto. Non potendo ricordare i pensieri, mi assale il dubbio che avrei potuto dare di più. Chissà...no, dopo le gare sono sempre stanchissima, quindi eliminiamo pure questo dubbio».

Acqua e sapone e la bicicletta, che sia strada, pista o cross non cambia molto, tutto è collegato, i risultati sono connessi. Federica Venturelli scoprì la bicicletta grazie al fratello: «Oggi, dopo aver smesso, mio fratello è molto distante da questo mondo, non lo segue più come una volta. Mi dice "brava" per i risultati che ottengo, apprezza e riconosce l'impegno che ci metto, ma non è più la sua quotidianità. Però il legame con mio fratello è raro ed è umano. Si tratta di una condivisione profonda che mi rende fiera. Per una volta, lo sport c'entra poco». Acqua e sapone e Federica Venturelli: l'avevamo detto.

Trek Store Bergamo, Lallio

Non fate nulla, limitatevi ad immaginare e ad ascoltare. Lo sentite? C’è un televisore acceso, sono circa le tre del pomeriggio, fa caldo, molto caldo, è luglio, persino la leggera brezza che, ogni tanto, arriva dal mare, è calda, quasi un asciugacapelli puntato addosso. Serve appena appena a smuovere qualche fronda degli alberi e le tende di quelle finestre aperte che, passeggiando, si intravedono nei centri abitati. Sui tavoli dei bar, dell’aranciata fresca, della limonata, un bicchiere con dello sciroppo di menta, canotte e pantaloncini corti, anche qui la televisione è accesa. Ma torniamo alle case, dove, all’esterno o poco più in là, in un campo, i ragazzini, a scuole terminate, giocano a calcio. Avviciniamoci per sentire meglio quella voce che risuona da più parti: è Adriano De Zan, impegnato nell’ennesima telecronaca di una tappa del Tour de France, mentre i campi di girasoli scorrono in video, assieme alla lotta per la maglia a pois, tra gli uomini in fuga, su una cima alpina o pirenaica, quando al traguardo mancano ancora molti chilometri. Fabio Sinatra è lì, in uno di quei salotti, su uno di quei divani, accanto ai nonni, tutto occhi. Siamo in Sicilia, ad Avola e Fabio è arrivato qui da circa un mese, giusto appena finite le lezioni, resterà fino a settembre. Una classica estate italiana, una classica estate da adolescenti, di quelle in cui, a sera, si va sul lungomare a mangiare un gelato, a vedere i fuochi d’artificio, oppure, da qualche parte, a vedere altre ruote girare, altre biciclette sfidare il vento, nella gara notturna che tutte le estati si fa in città, l’ultima settimana di luglio.

Bergamo era distante in quei giorni siciliani, Avola, invece, è vicinissima in questi giorni lombardi, bergamaschi, perché appena chiediamo a Fabio Sinatra, direttore dello Store Trek di Bergamo, di parlarci del suo rapporto con la bicicletta, la memoria pesca là: «La bicicletta l’ho conosciuta per nonno, grazie a lui ed attraverso di lui. Certo non pensavo che sarebbe diventata parte del mio mestiere, ma che mi sarei sempre ricordato di quei giorni lo sapevo. Del resto, chi non si ricorda le estati da giovani? Chi dimentica le prime passioni o i discorsi fatti con i nonni a compiti finiti?». Una bicicletta Trek c’era già, era rossa e Fabio la condivideva con il fratello, c’era anche una Bianchi, dai nonni. Quella Trek rossa era stata acquistata in un piccolo negozio, saranno stati venticinque metri, accanto al palazzo dove vive e guardando dalle finestre ce lo si raffigura ancora, anche se, ormai da qualche anno, quel negozio non c’è più. Le biciclette, invece, a Bergamo ci sono sempre: fanno parte dei risvegli della domenica mattina , dei velodromi, della “Tre sere di Dalmine”, e delle gare dei più giovani. «In città, sono tantissimi i volontari che si impegnano affinchè le gare dei ragazzini siano possibili, aiutano le società a pensarle, a crearle, ed è interessante osservare i loro gesti, la dedizione che ci mettono ed il tempo che dedicano. Vedere correre quei ragazzi accresce la passione, la voglia di fare un altro giro in bici, uno in più, ma anche fermarsi ad osservare i volontari fa lo stesso effetto. Mi è capitato, lo consiglio». Sinatra parla di piccole attenzioni, le stesse che lui da sempre applica alle biciclette, racconta che il primo tipo di approccio è tattile: toccare la bici, conoscerla in questo modo, esplorarla, starci a contatto. All’inizio era tutto più semplice: la passione per il ciclismo, per il basket, il lavoro in Decathlon e sempre le mani “fisicamente” sulla bicicletta, appena ne aveva la possibilità. Poi una telefonata, la carica di direttore, soddisfazioni e responsabilità che devono coesistere perché le biciclette del suo negozio, una volta uscite di lì, vanno a percorrere i viaggi ed i giri di altre persone e chi pedala sa cosa vuol dire: «Un viaggio in bici è un’esperienza ed a noi quell’esperienza interessa in ogni dettaglio. Chiunque pedali, sa che possono esserci tante cose, minime ma fastidiose, che rovinano il momento: un rumore, una scomodità. Noi vorremmo che la pedalata fosse immersiva, che permettesse di non pensare ad altro se non che al ruotare dei pedali ed alle istantanee di paesaggio da ricercare, da portare a casa, da raccontare. Credo sia una bella responsabilità provare a garantire tutto questo, molto difficile, ma stimolante. Tra l’altro, a me le responsabilità sono sempre piaciute».

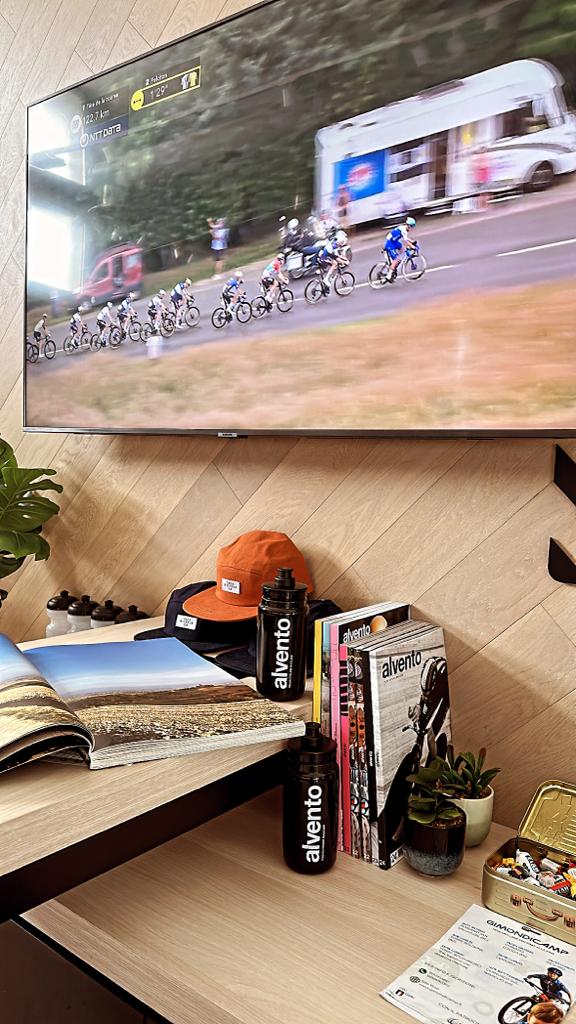

Per meglio raccontare questa sensazione, Sinatra ci accompagna, grazie al racconto, in uno dei suoi tragitti preferiti, in città, verso Monte di Nese: sono otto chilometri di salita abbastanza impegnativa, in mezzo al bosco, in estate si sta bene ed in autunno è un fiorire di colori: lassù, in cima, c’è il paese. Lo Stelvio è lontano da qui, ma un cartello, nello store, lo ricorda, insieme a un’immagine enorme, sulla parete sinistra dello store: «Tre settimane prima che tutto questo arrivasse in negozio, ero andato a scalare lo Stelvio: ho voluto metterlo qui per ricordare quell’esperienza, per tenere a mente la fatica bella, la sofferenza tremenda e piacevole allo stesso tempo, del pedalare, quella che piace a me». La prima cosa che colpisce del negozio sono le dimensioni, ben ottocento metri quadrati, in stile moderno, al secondo piano c’è l’officina in cui ci si occupa di sistemare le bici, i loro ingranaggi, e di restituirle come nuove, quaggiù, invece, un’autentica distesa di biciclette, circa duecento. Impattante, senza dubbi: «Le persone sono spesso abituate ai piccoli negozi, qui possono letteralmente perdersi fra le biciclette, da scegliere, da guardare, anche solo su cui fantasticare. Quel televisore è sempre acceso su qualche corsa: le persone si siedono al tavolo, bevono qualcosa, commentano. Qualcosa di simile a quello che avveniva a me, nelle mie estati siciliane».

Sinatra ci sta presentando la zona di accoglienza del cliente, quella dove si può guardare la tv, ma anche leggere un libro, una rivista o lavorare qualche istante al computer. Si fa un passo indietro, quando il negozio era appena stato aperto: «Era una nuova realtà, certamente il nome Trek ha aiutato, ma chiunque entrasse era nuovo qui e noi eravamo nuovi ai suoi occhi, non ci conosceva e non lo conoscevamo. Allora si inizia a parlare, a presentarsi, bisogna trovare un punto d’incontro e, nel nostro caso, il punto d’incontro è facile: la bici. Credo sia difficilmente descrivibile il potere che hanno quelle ruote, quel manubrio, la sella, l’insieme degli ingranaggi, l’epica che ha trasmesso ed il divertimento che lascia quotidianamente. Non è facile descriverlo perché va oltre e si traduce nella capacità che questo mezzo ha di far aprire le persone, talvolta di alleggerirle o di liberale da un peso che portano addosso». L’esperienza accomuna molti e Fabio Sinatra resta stupito ogni volta che ci riflette: «Il giro in bici non si fa solo con amici di lunga data, magari è un cliente, qualcuno che hai appena conosciuto: glielo proponi e ti dice di sì, spesso senza alcun dubbio: è uno degli inviti che le persone accettano senza chiedere nulla, se non la destinazione. Non finisce qui. Inizi a pedalare e parli di bicicletta, magari del meteo o del luogo in cui ci si fermerà per un panino ed una birra, passa qualche chilometro e ti ritrovi a confidarti. Qualcuno diceva che la bicicletta è amicizia, è vero».

Dentro e fuori, in negozio e sulle strade. Ora torniamo fra quelle duecento biciclette, precisamente alle mattine in cui Sinatra arriva qui e si mette a lavorare: «Potrei muovermi ad occhi chiusi qui dentro, conosco ogni angolo di questo posto. Sento l’odore delle ruote e dei copertoni, anche quando sono via, mi basta pensarci e quel profumo arriva, assieme all’orgoglio». L’eccellenza di Trek, di cui parla Sinatra, alla fine, è ricondotta alle cose semplici: la conoscenza di un luogo, il fare casa, il non essere solo un lavoro, «sebbene sia un lavoro e non avrei potuto chiedere di più: biciclette e persone assieme, conoscere le une attraverso le altre e viceversa». Si nota dallo sguardo che Fabio Sinatra rivolge ai clienti, non appena escono: «A me interessa che siano soddisfatti, e non parlo solo o tanto del prezzo, parlo piuttosto del sentirsi bene per la bici su cui pedalano, dell’essere felici di un problema risolto e tutti sappiamo cosa si prova quando la propria bici torna apposto». Quelle persone, in molti casi, erano sulle strade del Giro d’Italia 2023, quando il Giro ha fatto tappa a Bergamo.

«Conosco le vie della città, ma ti giuro che mi chiedevo come facessero a starci, come potessero essere così tante, in Città Alta quasi non si riusciva a passare. Un gruppo di amici ha fatto le salite di quella giornata, attraverso strade secondarie, per trovare i corridori, per guardarli ed incitarli, a voce alta, decisa, al mondo della gente di queste strade: gente testarda, tenace, dura ed attenta alle cose più importanti a cui dare rilevanza». A Fabio Sinatra piace questa dimensione del ciclismo: racconta dei tre professionisti di Avola e dei tanti atleti di Bergamo e dintorni, oltre a “Il Lombardia”, la gara di casa, in un certo senso. Ripensa a Marco Pantani, a Mario Cipollini, a Paolo Bettini, «a tanti campioni che basta averli visti una volta e non te li scordi più, nemmeno se ti allontani dal ciclismo».

Ed, in effetti, almeno per qualche anno, Sinatra, il ciclismo, lo ha seguito da casa, giocava a basket a livello agonistico, uno sport molto diverso, con, però, in comune l’elemento “persone”: «Senza gli altri, non vai da nessuna parte. Nel ciclismo, come nel basket, conta la squadra, in ogni sfaccettatura. Anche se non si è professionisti, ma si parte per un viaggio, anche se si è soli, contano le persone. Quelle che incontri, che saluti o che ti salutano, quelle con cui fai un tratto di strada. A Pasqua ho fatto un viaggio in bici verso Montpellier, partendo da Ventimiglia: era la prima volta, so che ce ne saranno molte altre. In primavera vorrei andare in Toscana, in mente ho anche i paesi del Nord, in cui la bicicletta è al centro della quotidianità». Da come ce lo racconta, siamo certi che di viaggi ne farà molti e anche molto presto, nel frattempo, ogni mattina, Sinatra torna in negozio, dove si orienta anche a luci spente, dove si siede per un caffè e ascolta le persone chiedere, raccontare, parlare di biciclette. Quel ragazzino, ad Avola, in un pomeriggio afoso d’estate, qualche anno fa, davanti ad una telecronaca del Tour de France, non l’avrebbe mai detto.

Cicli Lazzaretti, Roma

Una voce circola fra le vie di Roma: pare che Romolo e Remo, dopo aver fondato la città, abbiano anche fondato un negozio di biciclette. Bella questa, direte. Certo, a livello temporale le date sono decisamente sfalsate: Roma venne fondata nel 753 avanti Cristo, quel negozio nel 1916 dopo Cristo, ma, si sa, le leggende hanno poco a che fare con la realtà, semmai con le impressioni, con i sentimenti e con i tempi passati che, appunto perché trascorsi da molto, restano avvolti in un alone di mistero da cui si può iniziare a raccontare una storia. Però i nostri Romolo e Remo hanno davvero attraversato le vie della città e, davvero, si sono fermati a quel negozio in Via Bergamo 3a, che, agli inizi, era pieno di macchine da cucire per riparare le maglie di lana dei ciclisti di quei giorni. A dire il vero, in negozio restava Remo perché Romolo aveva una vena più avventuriera, viaggiatrice, ed era un ciclista vero e proprio. Un professionista degli anni venti, del Lazio, ciclista indipendente, che corse anche con la società ciclistica Binda e che, nel 1924, vinse una tappa al Giro d'Italia, la Bologna-Fiume, ben 415 chilometri di strada. Remo, invece, era dietro il bancone di quell'emporio ciclistico, come si chiamava all'epoca, con un camice nero, sempre al lavoro, ma senza la frenesia che oggi si respira ovunque. Amava i ragazzi, i più giovani, li cercava con lo sguardo e, se vedeva che erano appassionati di ciclismo, gli mostrava le sue biciclette: i padri pagavano le cambiali e Remo consegnava le bici ai figli. Era un uomo semplice, buono. Romolo e Remo, sì, Romolo e Remo Lazzaretti.

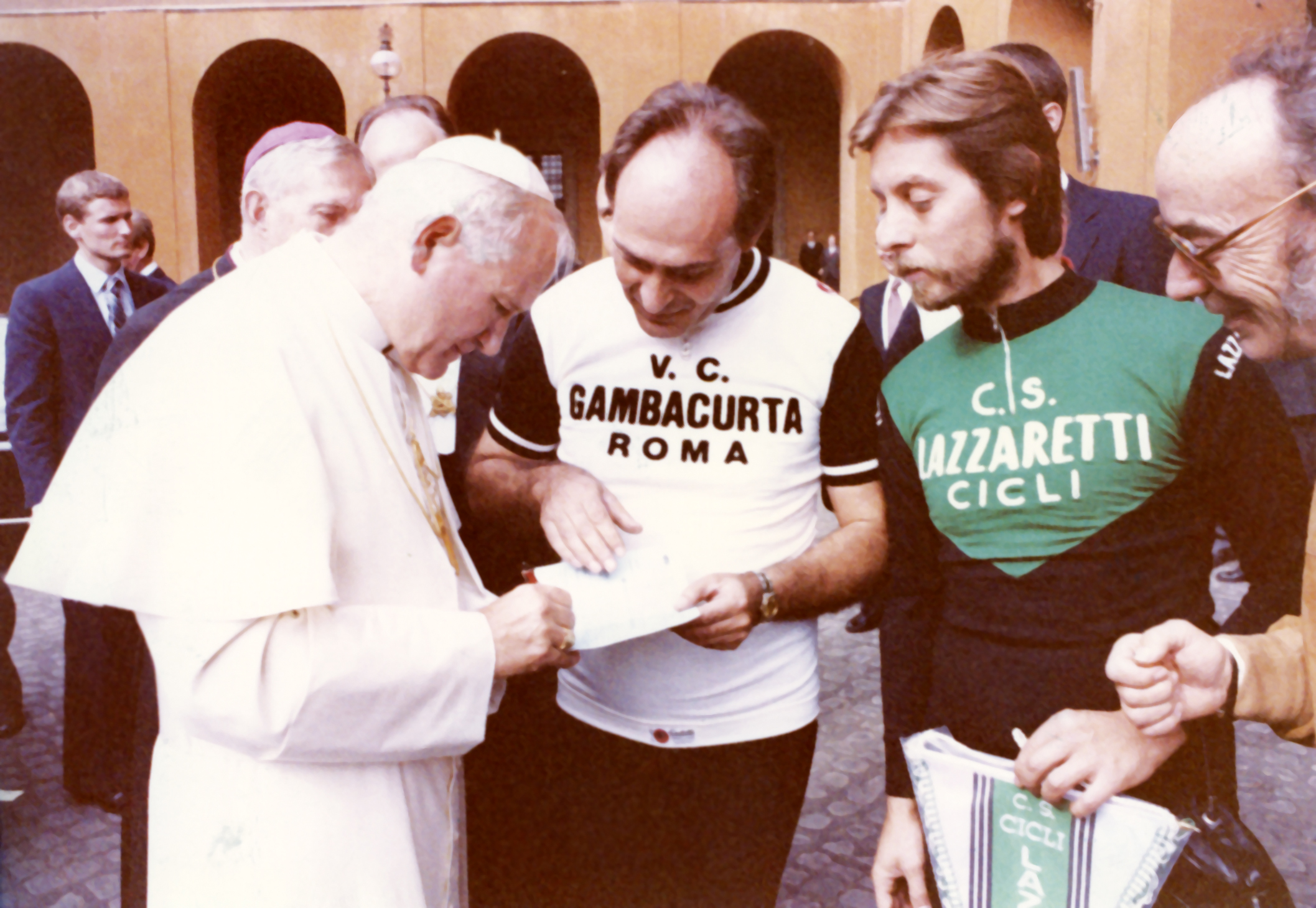

Il racconto della storia e anche della leggenda dei due fratelli ce lo fa Simone Carbutti, nipote di Remo, anche se nonno non l'ha mai conosciuto e tutto quello che sa di lui viene dalla narrazione di mamma e papà. Siamo proprio all'interno di Cicli Lazzaretti, il negozio storico, e la storicità si respira a pieni polmoni, a partire da quella grande cassettiera, quell'enorme scaffalatura, che occupa tutto il muro dietro il bancone, a cui immaginiamo di rivedere il signor Remo nello svolgimento del suo mestiere. Notiamo, poco più in là, nello spazio piccolo ma custodito e curato con attenzione del locale, un soppalco in vetro e acciaio che si sposa perfettamente con il clima antico, c'è anche l'officina in cui i meccanici studiano e aggiustano, sistemano e modificano, e, accanto alle attrezzature più moderne, si cimentano anche in lavori più classicamente da officina, come sistemare un carrellino, ad esempio. Ed eccoci alla vetrina dove anche un cambio od una leva sono esposti ed illuminati ad esaltarne le caratteristiche, quasi fossero gioielli. A pochi metri da qui, una decina, forse una ventina, un altro negozio, sempre Lazzaretti, più recente, nato dieci anni fa, per chi ricerca l'ultimo pezzo, la bici all'ultimo grido: si scorgono le volte a mattoncino, tipiche dei palazzi storici, e quelle nicchie al muro, dove sono riposte le biciclette, talmente bene da sembrare dei quadri. Carbutti riprende la storia: dal fratello della madre, anch'egli Romolo, che, dopo un periodo in negozio andò in Brasile e si occupò di biciclette anche là, fino al padre, Mario: gran pedalatore che, però, conosceva poco la parte tecnica del lavoro.

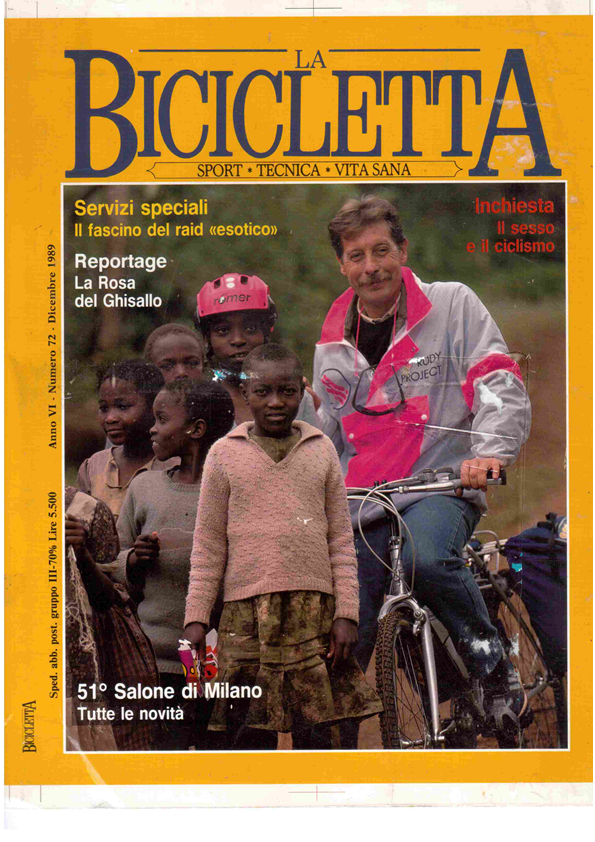

«Mio padre è stato uno dei primi ciclo-escursionisti, a fine anni ottanta, ad esplorare l'Africa, pedalando. Ho foto in cui è con bambini dello Zaire, una di queste è diventata anche la copertina di una rivista, ci sono filmati a raccontare i suoi viaggi in Nuova Guinea, fino al Kilimangiaro. Si trattava di viaggi abbastanza improvvisati, per i canoni odierni, davvero al limite anche per quanto concerne la sicurezza: si dormiva in tenda, si contattavano le missioni locali ed i consolati. Per orientarsi si usava una cartina e poco altro, gli inconvenienti erano all'ordine del giorno, i tentativi folli anche. Come quel giorno in cui si avviò verso il Kilimangiaro per scalarlo in bici: gliela sequestrarono alla base e dovette proseguire a piedi». Mario Carbutti ha smesso di fare questi viaggi a causa delle varie guerre, sorte in quelle zone, e Simone è cresciuto in città. A Roma, dove non si respirava l'aria del ciclismo eroico che c'era, ad esempio, in Toscana: si ricorda del Trofeo Lazzaretti, a Monte Sacro. Una gara aperta ai dilettanti che, vincendola, dava l'opportunità di passare fra i professionisti: Davide Rebellin fu uno degli ultimi a conquistarlo. Quando Simone è ragazzo, sono gli anni delle biciclette da cross, con il cambio sulla canna orizzontale, le cosiddette saltafossi: «Non volevo la saltafossi, invece sono stato uno dei primi ad averla, quando ancora nessuno aveva la mountain bike». Nel negozio ci sono sempre state bici da corsa, senza mai tralasciare la parte urbana, le e-bike e le biciclette da passeggio, si sistemano biciclette d'epoca ed eroiche e per Simone Carbutti che è cresciuto, sin da bambino, in mezzo alle bici, iniziare a lavorare in quei locali è quasi naturale, dopo aver lasciato l'università al secondo anno. All'inizio, però, non è per nulla facile, come non lo è mai lavorare in famiglia, a contatto con i genitori, per differenza di vedute e di visioni, date dalla differenza di età: «Nel tempo, entrambi abbiamo smussato i nostri lati caratteriali più complessi. Da parte mia, ho imparato un lavoro, conoscendo la vecchia meccanica della bicicletta, una meccanica davvero difficile, più di quanto si possa pensare, necessaria anche a fronte di un mondo che si sposta sempre più verso la tecnologia, altrimenti manca un pezzo. Credo anche di aver portato un pizzico in più di modernità, di innovazione: papà non sbagliava, per nulla, ma, in tema di biomeccanica, prendeva le misure con il metro ed il mercato, oggi, richiede una precisione superiore, con macchinari a ciò dedicati. In fondo, quello fra generazioni è uno scambio».

Le parole virano da una descrizione ad una riflessione, sul modo di fare il proprio lavoro: «Cerchiamo di essere onesti, abbiamo meccanici davvero qualificati e in molti ci dicono che siamo bravi: l'intenzione è quella, di fare il meglio e di farlo nel miglior modo possibile. Tuttavia sicuramente a qualcuno non piacciamo, qualcuno ci critica, è scontento del nostro operato ed è giusto che sia così, va bene così». Non sono passati molti giorni da quando un call center ha contattato Cicli Lazzaretti, spiegando che, a fronte del pagamento di una cifra, sarebbe stato possibile eliminare le recensioni negative dai loro profili social. Simone Carbutti, dall'altra parte del telefono, non ha avuto esitazioni: «Perché dovremmo volerle cancellare? Devono restare, come restano quelle belle. Il fatto è, semmai, che le cose negative fanno sempre più notizia di quelle positive, ma è normale, succede sempre». Di certo, là fuori, le persone vogliono vedere, vogliono conoscere quel luogo che, si racconta, molti vadano a visitare prima di recarsi al Colosseo: in quella strada camminano e si incontrano persone di spettacolo, della politica e lavoratori delle botteghe, dei negozi che alzano la saracinesca con le prime luci dell'alba. Simone Carbutti e tutti coloro che lavorano in negozio cercano di mettersi a disposizione, di lasciare al cliente non solo una bicicletta, ma un'esperienza e, magari, le risposte a tutte quelle domande personali, che ciascuno ha, quando cambia la bicicletta o la porta a far aggiustare, ma che nel commercio online non si possono porre: «La gentilezza, l'accoglienza, l'essere ospitali è quel qualcosa in più che abbiamo il dovere di donare a chi passa a trovarci, caratteristiche che raccontano le persone e fanno parte delle persone, che si riconoscono in queste e le ricercano nella loro quotidianità. Una bicicletta è anche la narrazione di una passione, di un sogno, di un'idea. Una volta, forse, tutto questo era più presente, perché c'era meno fretta, più tempo per fermarsi ad ascoltare una storia e Lazzaretti vuole anche essere un club, un posto in cui quei momenti ci siano ancora e più vivi che mai, pure a negozio chiuso».

Carbutti sta pensando a tutti quei ciclisti, magari anziani, che tempo fa si ritrovavano solo per raccontarsi storie del passato: bastava vedersi e le chiacchiere prendevano il via, insieme al viaggio indietro negli anni, nelle gare o negli aneddoti. Perché c'è lo scambio come clienti, ma c'è anche la fiducia, il volere andare da Lazzaretti perché lì conosci chi può mettere le mani sulla tua bicicletta e sai la competenza e l'attenzione che vi dedicherà. Oggi si tende ad essere meno disponibili all'ascolto rispetto a qualche anno fa: «Certe volte consigli e noti chiaramente che la persona preferisce fidarsi di quel che ha letto su internet o su un libro rispetto a quel che puoi mostrare tu, attraverso l'interazione. Lo confesso: ci si resta male, se si lavora in un certo modo». Già, anche il mestiere, come lo avrebbe chiamato Remo, è cambiato e la risoluzione dei problemi si è fatta più complicata: «Ai tempi di papà bastava alzare il telefono, serviva qualche giorno, ma le cose si risolvevano, adesso le problematiche si moltiplicano e atterrano tutte qui, poi, visto che le risoluzioni sono più complesse, talvolta ci si trova a non poter aiutare il cliente per fattori che non dipendono da noi. Penso sia una delle cose che mi piacciono meno di questo lavoro».

Forse, prosegue Carbutti, si è perso un poco di quel sentimento genuino che si nutriva nei confronti di una bici, quello che ne faceva poesia, quasi un ricordo di una radice antica ed eroica, posseduto, conservato e curato da ben pochi. Non capita spesso di ritrovarlo, come un profumo o un colore raro, ma qualche volta sì, mentre si è in mezzo alle biciclette e non ci si sta pensando. In quel momento, entra un anziano signore, come successo appena qualche settimana fa, si guarda attorno, cerca una bicicletta e a chi gli chiede che bici desideri, risponde: «Sai, ho ottant'anni e la mia prima bicicletta l'ho comprata da Cicli Lazzaretti. Questa probabilmente sarà l'ultima, l'età è quella che è, ma non pensiamoci. Vorrei che uscisse da qui, come quella di quando ero ragazzino. Ho questo desiderio, potete accontentarmi?». Simone Carbutti era con le orecchie attente e l'animo all'erta, perché di quella poesia crede che il ciclismo abbia bisogno, quanto Cicli Lazzaretti, anche ora che il futuro, la modernità sono ad un passo. L'augurio è di incontrarli, conoscerli, farne parte, senza perdere il gusto del racconto, seduti ad un tavolo, davanti ad un caffè, dopo un giro in bicicletta, oppure poco prima di partire. E, se così sarà, chissà quante prime e quante ultime biciclette usciranno da questo locale.

L'UCI Track Champions League di Francesca Selva

«Quei cinque anni in giro per i velodromi del mondo sono serviti, ne è valsa la pena». La telefonata era arrivata mentre Francesca Selva stava impacchettando la bicicletta per una gara e, per alcuni istanti, dopo aver chiuso la chiamata, non era riuscita a fare altro che abbracciare ripetutamente sua madre e suo padre, mentre piangeva, forse rideva, senza dire nulla, senza spiegare cosa fosse accaduto. Ora che tutti sappiamo, perché è già successo, perché l'abbiamo vista, che, dall'altra parte del telefono, quel giorno, le avevano annunciato che avrebbe preso parte alla UCI Track Champions League, lei ripete più volte quella stessa frase e prosegue: «Direi che era un sogno, ma, la realtà, è che non poteva neppure essere un sogno, non per me almeno. L'anno scorso ci avevo provato, quest'anno no. Sono disponibili diciotto posti per ogni gara e dodici di questi vengono dai Mondiali, gli altri sono affidati alle wild card. Per chi ha fatto il mio percorso, essere scelta in quel modo ha un'importanza notevole, in grado di dare risposte a molte domande». Da quel giorno, allenamenti su allenamenti, perché, ora che c'era l'opportunità, lei non poteva mancare, lei doveva fare ancora di più, sempre di più. In fondo, è questa la realtà dei ciclisti, non a caso, anche oggi, quando parliamo, al termine dell'allenamento, la prima cosa che ci dice è: «Sono sfinita. Avrò fatto sessantasei volate: durante le ultime due credevo proprio di svenire, invece le ho finite tutte, la stanchezza passerà».

Allenamento su allenamento, ancora, nonostante la Champions League sia finita. Proprio in mattinata, parlando con un amico, spiegava che, quando ci si accorge del tratto di strada che manca per arrivare al traguardo, soprattutto quando la strada è ancora molta, ci sono solo due possibilità: lasciare perdere oppure proseguire. E, se si sceglie di proseguire, nonostante l'obiettivo sia ancora molto distante, bisognerà essere disposti a mettersi in gioco come non mai. Detto-fatto. Che Francesca Selva stia facendo quel che le piace, quel che vuol fare, è quasi ovvio: pedalare è la sua passione, la conoscenza delle persone e del mondo, che ha accumulato negli anni in giro per i velodromi, è il contorno perfetto di quella bicicletta, che affronta le leggi della fisica, ma, quando parla di percorso, Selva aggiunge qualcosa ed è proprio quel qualcosa che l'ha fatta reagire così al telefono, lo stesso qualcosa che le ha fatto parlare così all'amico: «Il mio non è un lavoro: non ho alcun compenso per quel che faccio, non l'ho mai avuto. Per poter correre, ho sempre fatto altri lavori: le risorse che adopero per finanziarmi, sono quelle che ho risparmiato. Forse, un domani, avrei potuto pensare di usare quei risparmi per comprarmi una casa, lo so bene e, ogni tanto, ci penso, mi faccio tante domande. Se nulla cambierà, verrà il giorno in cui quei risparmi non basteranno più e dovrò tornare a lavorare: se accadrà, almeno saprò di non avere rimpianti. La realtà è che non sono mai stata una professionista nel senso classico del termine, rispondo solo a me stessa, da tutti i punti di vista. Avendo lavorato e pedalato contemporaneamente conosco ciò che significa: serve il triplo dell'energia e può non bastare. Non c'è nessuno che ti chieda di allenarti, che controlli i tuoi allenamenti, ma se non li fai, se non li fai al meglio, non vai avanti, sprechi tempo e occasioni, mentre tutti i risparmi se ne vanno e tu resti immobile. Però, nonostante questo, per me il ciclismo non è mai stata un'abitudine, ho sempre voluto salire su quella bicicletta. Dico di più: il giorno in cui non dovessi più volerlo, smetterei». Allora, con queste premesse, possiamo partire anche noi, nel racconto, per la UCI Track Champions League.

Una partenza complessa, perché, ben presto, la felicità di essere stata scelta, non basta più. Il livello è molto alto, il formato di gara differente, come i rapporti che è necessario spingere, rapporti che, solitamente, non spingono nemmeno i colleghi uomini nel quartetto, di conseguenza le velocità aumentano, le gare sono più corte. Selva ha fatto un grosso lavoro a livello fisico e metabolico, si è allenata all'aperto, in quanto il velodromo di Montichiari non era disponibile: «L'asticella era posta molto più in alto. Normalmente giravo a cinquanta chilometri orari e sprintavo a cinquantacinque, lì si girava a sessanta e si sprintava a sessantacinque. In queste condizioni, risulta subito evidente chi corre per vincere e chi, invece, deve accontentarsi di partecipare, facendo un'altra gara. Ho capito subito di non poter competere, di dover solo partecipare e mi ha fatto male perché una atleta vuole almeno provare a conquistare la gara a cui partecipa». Accanto a lei c'è Miriam Vece, si conoscono da tanto, ma il rapporto si stringe in queste settimane, ci si confronta, ascolta i suoi consigli, prova a sdrammatizzare, a non pensarci, non ci riesce. Una sera, inizia a scrivere, per lei è sempre stato così: nella mente è tutto confuso, sul foglio le idee prendono forma, si chiarificano. Questa volta, poi, la scrittura è su un social e chi legge la cerca, le manda un messaggio: «La maggior parte delle persone mi hanno scritto che avrebbero pagato per essere al posto mio, anche solo per poterci essere, a prescindere da tutto il resto. Lì ho capito che stavo sbagliando, che, a parti inverse, avrei detto o pensato lo stesso. Dovevo godermela, apprezzare quel che stava succedendo ed essere paziente oltre che testarda». In corrispondenza delle ultime due prove, a Londra, in effetti, le cose cambiano: torna ad apprezzare le più gare in un giorno, la continua possibilità di sbagliare, ma anche di rifarsi, l'intensità e la velocità di ogni prova, non a caso la sua preferita è la madison, la coniugazione di doti fisiche, tecniche e di intelligenza tattica, la necessità saper correre in tutte le sfaccettature, che trovava anche nel cross, disciplina che tornerebbe a praticare volentieri, non fosse che quel tipo di sforzo non è complementare con quello richiesto dalla pista. Insomma Francesca Selva torna a divertirsi e si vede.

Dirà qualcosa di simile quando, a Champions League terminata, incontrerà le studentesse della Harris Academy Chobham, a Londra. Un altro passo importante, perché sarà il primo speech completamente in lingua inglese e perché proprio non se lo aspettava: «Non credevo di aver nulla di speciale per meritare di tenere un discorso motivazionale a delle ragazze, cinquecento in due turni, per la precisione, spesso delle bambine, tra i dieci e i sedici anni, invece la mia storia interessava. Mi hanno ascoltato, e già questo sarebbe bastato, perché non è scontato essere ascoltati in quel che si dice, ma hanno fatto di più: al termine del discorso c'erano più di quaranta mani alzate. Significa che erano davvero curiose di capire, interessate a conoscermi. Ho detto che la vita merita di essere vissuta facendo quel che ci piace, quel che vogliamo fare: penso sia una sorta di dovere per ciascuno di noi, ognuno nel suo campo, ognuno per quel che desidera. Facile? Per nulla, ma non abbiamo bisogno di cose facili». Le domande sono tante, come i temi, le più frequenti sono sugli infortuni, sul riuscire a ripartire, sul non fermarsi, come se il ripartire fosse il primo pensiero: anche questo è significativo. Nel caso della ventiquattrenne veneta di Marcon, gli infortuni, spesso, sono arrivati nei momenti più difficili del percorso, quando avrebbe anche pensato di lasciare, e sono stati la spinta per tornare.

Selva, intanto, ha ripreso a correre anche su strada, con una squadra continental e spera nel ritorno in nazionale. Il giorno successivo al ritorno a casa, era già in strada ad allenarsi. Sì, la prossima volta, vuole essere lì davanti, a lottare per quella volata che, quest'anno, ha visto da dietro. Lo vuole e farà di tutto per farcela. Per ora, è contenta così.

La nuova strada di Silvia Zanardi

Se Silvia Zanardi potesse tornare indietro nel tempo, tornerebbe a circa cinque anni fa. Non in una data qualsiasi, bensì nei giorni del suo approdo, giovanissima, appena diciotto anni, al team BePink: «Vorrei parlare con la ragazzina che ero, non per rimproverarle qualcosa, le direi semplicemente brava. Brava per tutte le volte che si buttava in volata, anche se finiva più spesso a terra che in top ten. Brava per l'istinto a cui sapeva dare retta, per aver dato tanto, per aver pensato a crescere, senza fretta, per aver creduto a quel che pensava. Era proprio piccola quella ragazza, le sarebbe servito sentirselo dire». Ed è, forse, anche da questo viaggio nel tempo che arrivano delle certezze, da mettere lì, come punti fermi: «Se già faceva risultati quella ragazzina, vuol dire che si può fare, che, oggi, posso fare bene, meglio, no?». La riflessione prende le mosse dall'anno appena trascorso: una stagione in cui Zanardi avrebbe voluto di più, parla di maglie e di medaglie che non ha conquistato e a cui puntava. Sono questi fattori a farle considerare il 2023 come un anno non del tutto positivo, anche se è cresciuta, a livello fisico e soprattutto a livello mentale, con la vittoria al GP Liberazione che, seppur con una startlist ridimensionata, è stata importante. L'amaro peggiore è quello della corsa a punti, al Mondiale su pista: «Non me lo tolgo più quel rammarico e, più ci penso, più rivedo la gara, più vedo gli errori, li capisco e capisco che non dovevo farli».

Certo. il dispiacere si sente, ma non la blocca. A Silvia Zanardi stare comoda non piace, avverte il bisogno di mettersi continuamente in discussione, la scomodità è un pungolo, e, se per altri discorsi pondera ogni ragionamento, qui le sue parole sono dritte, secche: «Le cose non vengono calate dal cielo: ci si arriva dandosi da fare, faticando, hanno valore proprio per questo, gli uomini e le donne devono impegnarsi e contare solo sulle proprie forze. Ho fatto io questa scelta, quindi mi rimbocco le maniche e pedalo. Ho firmato per un solo anno, per essere sempre spronata, per non avere certezze su cui sedermi». Sì, dall'anno prossimo, le pedalate saranno nel World Tour, perché è ormai ufficiale il suo passaggio al team Human Powered Health. Una scelta che in molti le chiedevano da tempo e lei avrebbe anche potuto prenderla tempo fa, perché diverse squadre l'hanno cercata. Zanardi ha sempre aspettato e, nel frattempo, attorno, le voci dicevano che era un peccato, che sbagliava, si chiedevano cosa stesse attendendo. Lo spiega con decisione: «Di essere pronta e di poter rispondere a quello che un cambiamento simile richiede. Bisogna investire sulla propria persona, migliorare negli allenamenti, capire che il ciclismo sta diventando un lavoro. A diciotto anni non puoi saperlo fino in fondo, non sei ancora abbastanza consapevole di determinate cose. Le persone più vicine a me hanno sempre cercato di guidarmi a fare quel che sentivo, che volevo, a valutare le situazioni, a prendere la decisione migliore, anche se si trattava di aspettare. Si può aspettare e, nel frattempo, continuare a correre».

In questo, quella ragazzina a cui Silvia Zanardi parlerebbe e Zanardi di oggi, colei che ha scelto di fare il passo verso il World Tour, non sono per nulla diverse ed il tempo non ha cambiato nulla. Nemmeno il tono di voce con cui torna a dirci: «A me piace correre».

Confessa che trae sempre le stesse sensazioni dall'andare in gara, che allenarsi le piace, ma non riuscirebbe ad allenarsi e basta, per lei la bicicletta è anche il momento della competizione, della verifica, quello in cui ci si confronta con le altre atlete e si capisce quanto si va, cosa c'è da migliorare, un momento in cui ci si ritrova e si sta in compagnia. Gli insegnamenti di Walter Zini sono chiari: fino a quest'anno un direttore sportivo, dall'anno prossimo, comunque, il preparatore, ma non solo. Silvia Zanardi dapprima scherza: «Diciamo che non riusciamo a separarci, nonostante ci sia un rapporto di amore e odio. Walter sa quanto lo stimi e gli sia riconoscente, ma pure quanto, certe volte, riesca a farsi detestare». Poi torna seria: «Non è stato solo un direttore sportivo, è un fratello, un padre, un amico, anche. Mi conosce bene, per questo ho voluto ancora lui come preparatore». In Human Powered Health troverà, anzi, ritroverà Giorgia Bronzini, che ha scelto di scommettere su di lei, con cui c'è una vicinanza geografica ed anche di vissuto, che permette di comprendersi, soprattutto su un fatto: la pista.

Con la stessa sincerità, Zanardi ammette che avrebbe fatto davvero fatica a pensare di rinunciare alla pista, non ci sarebbe riuscita, probabilmente, quindi si è sentita sollevata quando è arrivata la certezza della possibilità di far coesistere le due discipline. Racconta di essere stata inserita nel gruppo olimpico della nazionale: un punto di partenza, alla vigilia di Parigi 2024, dove è difficile andare, tuttavia non si tirerà indietro, fino all'ultimo. Pensa ai Mondiali, agli Europei. «Giorgia ha lo stesso vissuto, può capire. Siamo vicine, possiamo incontrarci in ogni momento, mi permetterà di dare ancora di più. Del resto, se ho scelto Human Powered Health è perché investe sulla mia crescita, fa tante gare e lotta gara su gara per ogni posizione, cercando di essere sempre al centro dell'azione». Lucida, realista, quando spiega che sa che il primo anno è l'anno in cui bisogna mettersi a disposizione, fare "gavetta", non risparmiarsi, senza badare troppo a risultati o ambizioni personali, bensì facendo il bene della squadra: «Stiamo ancora lavorando sul calendario e sui traguardi da raggiungere: vorrei migliorare sulle salite più lunghe ma pedalabili, vorrei essere in grado di arrivare nel gruppetto che se la gioca alla fine e riuscire a sprintare. Non sono una velocista vera e propria, però ho un buono spunto veloce ed in gare vallonate posso dire la mia». In questo senso, lavora sull'alimentazione e sul raggiungimento del giusto peso forma che, quest'anno, è arrivato a fine stagione.

Nei desideri, fare bene in qualche tappa alla Vuelta a Espana, ma, ancor prima, essere all'altezza dell'opportunità che le è stata offerta: «Non so se l'anno prossimo mi rinnoveranno la fiducia. Starà a me e solo a me dimostrare di meritarlo. L'ho detto: è l'unico modo per raggiungere traguardi, per farcela». Insomma Silvia Zanardi è pronta, i passi importanti le piacciono: sta anche pensando a una casettina, indipendente, si sta guardando in giro, la immagina come un luogo di pace in cui continuare a fare le cose bene, in tranquillità. Sempre con in testa la passione di zio Alberto, che è cresciuto con il ciclismo ed in questa passione l'ha sempre sostenuta, come fosse il primo giorno, anche quando non è potuto andare alle corse, e le parole di Stefano Solari, in Vo2: figure di riferimento, quando le cose cambiano. Sempre ben salda in quel che è stato, ma proiettata in quel che sarà.

Foto: Sprint Cycling Agency

Eroica Caffè Milano e Padova