Voce del verbo ripartire: intervista a Martina Alzini

Non appena, dall'altro capo del telefono, giunge la voce, le prime parole ci spiazzano e per qualche istante rimaniamo in silenzio: «Diversi giornalisti mi hanno scritto e intervistato nell'ultimo periodo e, se vuoi che ti dica la verità, resto sempre abbastanza sorpresa, non ne capisco il motivo. Di solito le interviste si fanno a chi vince, a chi ha tanto da raccontare. Nell'ultimo anno, io non ho vinto nulla, anzi, ne sono uscita esausta e posso assicurare che non sto esagerando: è la realtà. Mi sembra di non avere nulla da dire, oppure, forse, ben poco. Talvolta ho la sensazione di ripetere le solite cose, altro non posso raccontare perchè io ho vissuto questo». A parlare è Martina Alzini, ventisette anni, di Legnano, casacca Cofidis Women Team: in una pausa, interveniamo, le spieghiamo perché l'abbiamo cercata, le diciamo che, alla fine, sono le persone a contare e nulla può sostituirle. Probabilmente non la convinciamo del tutto e lo capiamo bene, perché chissà quante volte l'avrà sentita questa storia. Ad una conclusione arriviamo solo mentre scriviamo questo pezzo, riascoltando la registrazione dell'intervista e anche questa non è particolarmente originale ma tant'è: chi crede di aver meno da dire, chi parla poco, di solito è proprio chi avrebbe più da condividere. «Di non voler a tutti i costi tirarsi fuori da soli dalle risacche in cui, qualche volta, ci costringe la vita: penso sia questa la cosa più importante da raccontare. Io sono caduta in quest'errore, quasi chiedere aiuto ci faccia apparire deboli. Lo dico a voce alta: chi ha la forza di farsi aiutare è forte, molto forte. Anzi, la dimostrazione della forza di carattere è proprio in questo. Dovremmo imparare a non aspettare di soffrire per chiedere una mano. Sono affiancata da uno psicologo, perché a fine stagione ero mentalmente svuotata. Non c'era più luce, dentro e fuori».

La motivazione è andata calando nel 2024 e ad un certo punto Alzini si è confrontata con la difficile condizione di non trovare un motivo per continuare a fare quel che, comunque, continuava a fare, fedele alla professionalità richiesta ad una ciclista: «Non provavo più alcuna emozione e non c'è nessun responsabile, non c'è una colpa di qualcuno, era uno status mio. Forse ho gestito male le mie energie: dapprima il pensiero fisso rivolto a Parigi, all'Olimpiade, successivamente la forte motivazione legata al Mondiale su pista, poi mi sono fermata, la mia mente ne ha risentito». Martina Alzini sottolinea più volte quel "non è colpa di nessuno" e spiega che, probabilmente, si è ingenerato un equivoco che vorrebbe chiarire: «Può essere che la mia reazione a caldo non sia stata la migliore. Sbagliamo tutti, sbaglio anche io. Non so se mi sono spiegata male, oppure non sono stata compresa, ma non è questo il punto. Il fatto è che, spesso, è passata l'idea che avessi qualcosa contro qualcuno. Non è così. Anzi, voglio ringraziare Marco Villa per avermi messa alla prova e perché se, fra tutto ciò che non ha funzionato quest'anno, posso sentirmi fiera di "essere uscita dal nido" l'opportunità è venuta da lui. Mi spiego meglio: è normale che le cose negative facciano più notizia di quelle positive, però nel 2024 non c'è stata solo l'esclusione dall'Olimpiade di cui tutti mi chiedono. Ho corso in Australia, ho corso la Coppa del Mondo in Canada e siamo arrivate seconde dietro la Gran Bretagna, ed al Mondiale, oltre alla conquista del bronzo nel quartetto, ho sperimentato la Corsa a punti, una specialità differente in cui vorrei fare bene. Volevo di più, certo, volevo un'altra medaglia e quel "no" all'Olimpiade sto imparando ora ad accettarlo e metabolizzarlo, lo ammetto, ma sento che diventerà un punto di forza. Non sono più una ragazzina, atleticamente non sono così giovane e "uscire dal nido" a ventisette anni non è scontato. A me è capitato». A Parigi, non appena seppe che sarebbe stata riserva, scrisse qualche riga e, al fondo di questa riflessione, aggiunse un pensiero per tutte le atlete e gli atleti nella sua stessa condizione.

«Fa parte del mio carattere, anche fuori dallo sport, credo nell'aiutare gli altri perché quando si è in difficoltà è questo che si desidera: qualcuno che porga una mano. E se lo desideriamo per noi stessi, perché non dovrebbe volerlo anche quella persona che, magari, ci è vicina e sta attraversando un brutto periodo? Alla fine siamo tutti esseri umani ed i bisogni, spesso, sono gli stessi. Si chiama empatia ed in questa società può pure sembrare un problema, perché in pochi la vivono. Io sono fatta così e, ora posso dirlo, resterò così anche se può far male. Non cambio questo lato di me. Tra l'altro, nel ciclismo difficilmente si va da qualche parte da soli. In nazionale è accaduto a tutte ed a tutti di essere esclusi in certe occasioni e non c'è nulla per cui protestare. Quando succede, bisogna solo mettersi nella condizione per cui non ricapiti; lavorando ancora di più, impegnandosi, cercando di migliorare». Alzini è una ragazza solare, la battuta e lo scherzo sono parte del suo pane, anche quando si va in profondità, così, d'improvviso ride di gusto, fa ridere anche noi e racconta uno scherzo organizzato dalla sua squadra, la Cofidis, durante il primo ritiro con Julie Bego, appena diciannove anni. A Bego era stato detto che sarebbe stata in camera con "la più "vecchia" e severa del team, un'atleta sempre seriosa, poco incline alla risata o al divertimento": quella ciclista era Martina Alzini che, in accordo con lo staff, nei primi giorni di condivisione della camera ha retto il gioco. Julie Bego era preoccupata, qualcuno dice "terrorizzata". Un giorno parla con Alzini e si confessa entusiasta dell'inizio della stagione del ciclocross: «Ma come? Ti perdi il periodo di off season, forse la parte più bella della stagione e sei così felice?». La risposta di Bego è quella che fa capire a Martina Alzini di trovarsi davanti ad una fuoriclasse: «Io la penso al contrario, senza bici soffro. Tu sei "vecchia", forse per questo la pensi diversamente, magari un domani cambierò idea anche io». Una porta in faccia, un'onestà disarmante, una genuinità che non ammette repliche, nessun timore reverenziale. «Julie è vera e quando si è così viene tutto naturale, mi somiglia: non so fingere. Sono cresciuta insieme a Marta Bastianelli, ascoltando i suoi consigli e provando a farne tesoro, quando vedo una ragazza nuova e giovane in gruppo penso spesso alle sue possibilità, al suo talento, a dove potrà arrivare e se qualcuna viene a bussare in camera mia, alla sera, mi appaga l'idea di poterle essere d'aiuto, in qualche modo».

Al Tour de France Femmes, in realtà, è arrivata una piccola boccata d'ossigeno: una volata in cui si è risentita bene ed una top ten che doveva restituire morale, al termine di un periodo in cui Alzini non riusciva più a dormire e faticava in allenamento. Questo il motivo del pianto liberatorio, appena tagliata la linea del traguardo. Qualcuno non ha compreso quelle lacrime, di più, qualcuno le ha giudicate, criticate, anche con commenti sotto i suoi post social: «Ero estremamente vulnerabile e quelle parole non pensate mi hanno fatto riflettere. Perché si cerca sempre di screditare senza conoscere la storia delle persone? Mi chiedo se le persone sanno cosa si prova a stare in gruppo nel 2024: non devi pensare, perché se pensi tiri i freni e ti fermi. Posso capire che per qualcuno quella top ten non significhi nulla, ma prima di dirlo, prima di scriverlo, perché non si prova a fare uno sforzo di immedesimazione? Se hai un ampio pubblico che ti segue, quella critica può scivolare via in mezzo a tanti commenti, diversamente può davvero fare male. Io credo che, a patto di scegliere di fare attenzione alle parole, si possa davvero dire quasi tutto ed ogni pensiero sia legittimo, ma le parole vanno pesate prima di parlare, altrimenti meglio tacere». Le critiche, spiega Alzini, sono normali nel suo lavoro, con l'esposizione mediatica, certo hanno un peso differente a seconda di chi le fa, perché «dal divano siamo tutti bravi a esprimerci. I pareri vanno bene, i giudizi penso, invece, richiedano una certa conoscenza del mondo di cui si parla».

La stagione 2024, a fronte dei risultati che sperava migliori, le ha restituito la capacità di apprezzare le piccole cose, ad esempio il sesto posto colto con Martina Fidanza nella disciplina della madison in Australia. Non tanto per il risultato in quanto tale, quanto, piuttosto, per l'esperienza e per il ricordo che le ha lasciato: non a caso sostiene che, nonostante tutto o forse proprio per questo il 2024 sia l'anno in cui è cresciuta di più ed è cambiata di più, soprattutto in una parte insondabile, l'interiorità. Per il 2025, relativamente alla strada, vorrebbe lavorare sull'aspetto aerobico e migliorare sulle salite, essere più resistente; in pista, invece, il traguardo è quello di affinare la tecnica nelle gare di gruppo, come la Corsa a punti, per essere competitiva. A voce bassa, però, il desiderio più importante: «Vorrei tornare ad alzare le braccia al cielo. Non ho una gara preferita, non ho una corsa che sogno più di altre. Solo non vedo l'ora di riprovare quella sensazione, quella felicità». Cofidis è l'ambiente ideale per inseguire questo traguardo, una squadra storica e «se si resta nel mondo del ciclismo per così tanti anni, un motivo ci sarà: significa che c'è studio, c'è programmazione». Martina Alzini si dice fiera della propria italianità, allo stesso tempo, però, tiene gli occhi ben aperti: «Noi italiani saremo sicuramente più bravi a fare un piatto di pasta, su questo non ho dubbi, su altro, tuttavia, di strada da fare ne abbiamo e sarebbe il caso di guardare all'estero e trarre spunto: per esempio dalla tutela del lavoratore che c'è in Francia, dal modo in cui si cerca di agevolare l'ingresso e la permanenza nel mondo del ciclismo». Il periodo di riposo a fine stagione le ha permesso di trovare tranquillità, il cui sinonimo per una ciclista è organizzazione, ovvero costruire la propria forma fisica senza cambi di programma: «Il ciclismo si è estremizzato molto, ma noi siamo umani e "forte" ovunque non possiamo andare. Serve un compromesso: lavorare molto evitando di "fissarsi" su quel che non va perché è dannoso: svuota, prosciuga».

Martina Alzini non riuscirebbe a sopportare la routine di alcuni lavori, perché è una ciclista e come tale è una viaggiatrice del mondo con la valigia in mano, però di casa sente la mancanza. Non tanto del luogo fisico, nemmeno di un locale o di un oggetto, quanto piuttosto di una situazione: le sere sul divano con il gatto che ha adottato, trovandolo, di fatto, in mezzo ai rifiuti. Proprio il suo lavoro non le consente di tenere un cane, ma, appena può, si reca al canile e ne porta a passeggio qualcuno. Ora che trova conforto e sollievo nei dettagli e nei particolari, tiene fra le cose più care la solitudine di un allenamento, le acque del lago placide ed il sole. «E questo autunno è stato davvero pieno di sole»

IL GRIDO E L'ORGOGLIO: INTERVISTA A GIADA SILO

Giada Silo era, per la prima volta, in sella ad una bicicletta da corsa e stava varcando l'ingresso del velodromo di Sossano, in provincia di Vicenza, non lontano da casa. L'aveva accompagnata suo padre, lei aveva poco più di dieci anni: ricorda perfettamente com'era vestita, ricorda molte altre cose, soprattutto ricorda che quel giorno tornò a casa dal velodromo con un borsone da ciclismo e la sua prima bicicletta. Aveva scelto ed era felice ed arrabbiata, quella rabbia che viene dall'orgoglio e dal sentirsi discriminate. Era l'unica ragazza della categoria giovanissimi e l'allenatore, non appena aveva iniziato a pedalare nel velodromo, si era rivolto ai ragazzi che già si stavano allenando, chiedendo di fermarsi, in quanto per Giada era la prima volta ed aveva bisogno di essere sola per impratichirsi. Una voce come un pugno allo stomaco da parte di uno di quei ragazzini: «Sì, sì fermiamoci, è una femmina. Solo per quello». Giada Silo ha sentito e nella sua mente stava gridando, anche se il velodromo continuava ad essere stranamente silenzioso: «Adesso vi faccio vedere io».

Il 26 settembre 2024, lontano, a Zurigo, in un giorno di pioggia e freddo, quella voce gridava ancora, più forte di prima. Giada Silo era franata a terra, a duecento metri dal traguardo, durante la volata con Célia Gery che avrebbe potuto consegnarle il quinto posto: i crampi l'avevano bloccata e disarcionata. Aveva male alle gambe, un dolore forte che le impediva di muoversi e, mentre piangeva, urlava dal dolore. Lì vicino c'era il medico, a tranquillizzarla e ad accompagnarla accanto alle transenne per consentirle di riprendere fiato. Sotto la pioggia, col volto segnato dall'acqua e dal freddo, Marta Bastianelli porge una mano da quelle transenne, le accarezza il volto, poi indica il traguardo.

«Mi ha detto: Vedi la linea d'arrivo? Là, è là in fondo. Non manca nulla, Giada. Devi arrivare a quella linea. Se non hai troppo male devi andare avanti, mancano duecento metri. Finisci la tua gara, te lo meriti. Al pulmann ho cercato Paolo Sangalli, il C.T. ed ho chiesto scusa perché sapevo quanto ci tenesse a leggere il nome di una ragazza italiana tra le prime. Mi ha risposto che avevo fatto tutto ciò che potevo fare e che quei duecento metri non possono cancellare nulla». Il suo grido d'orgoglio l'ha portata a vincere la gara di San Daniele del Friuli, dopo il Mondiale, nonostante il dolore non fosse ancora passato del tutto e pedalare fosse più difficile.

L'ha fatto perché voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa e perché voleva ribadire un concetto a cui tiene da quel giorno di sette anni fa al velodromo: «Tu sei questo, basta». L'ha fatto anche perché ricorda bene la prima maglia azzurra che ha vestito al Tour d'Occitania: l'ha ritirata in un magazzino della nazionale e, durante il viaggio, non vedeva l'ora di arrivare in Francia per vestirla, per andare davanti ad uno specchio e vedersi vestita così. Pensava fosse una prima volta, in realtà le accade sempre. La prestazione del Campionato del Mondo, in questo senso, l'ha resa più forte: junior primo anno, avendo corso solo un paio di volte, tra cui a Cittiglio, con tutte le atlete più forti, soprattutto con le straniere, non sapeva bene come muoversi e non era neppure certa di riuscire a mettere in pratica le indicazioni di Sangalli. Ci è riuscita, nonostante fossero passati mesi: era alla ruota di Gery e Gery è senza dubbio una delle giovani più quotate a livello internazionale. In questo modo, Silo si è ricreduta sulle proprie potenzialità e, alla fine di tutto, da quel giorno è uscita più forte. «Ho un lato insicuro abbastanza pronunciato, non credo quasi mai ai complimenti che mi vengono fatti, spesso penso mi stiano prendendo in giro, che non sia vero. Mi rivedo in televisione, per capire meglio se e dove sbaglio, ma voglio essere sola, mi infastidisce se altri mi osservano, non mi piace la visibilità. Anche questo rientra nell'insicurezza. I risultati sono l'ancora a cui mi aggrappo per credere in me stessa».

Il padre di Giada Silo è sempre stato un amatore, per questo l'accompagnò al velodromo quel giorno, per questo ha pedalato da casa sino in Piemonte per andare a vederla alle gare. Lei, invece, faceva atletica, le piacevano le campestri, il mezzofondo e ancora oggi, ogni tanto, le telefona il suo allenatore del tempo chiedendole di partecipare a qualche gara, perché se la cavava bene: rinuncia sempre, come ha rinunciato all'atletica da esordiente, quando non riusciva più a coniugare i due sport. Al Mondiale c'erano anche le sue due sorelle, una maggiore ed una minore, «più il ciclismo diventa importante per me, più loro mi sono accanto». Ha sempre avuto un carattere deciso in sella: sin da giovanissima cercava strade con salite per allenarsi perché «senza almeno una salita che senso ha andare in bicicletta?». La fatica è il suo antidoto alla noia, a costo di farne tanta, troppa, e magari non raggiungere il risultato: «Non riesco ad essere attendista, a non fare nulla, anche se questo dovesse portare alla vittoria, devo sentirmi parte della corsa, devo agire». Se il ciclismo l'ha cambiata nel carattere, questo è avvenuto nella vita quotidiana, dove le tante batoste che ha preso l'hanno resa più forte, disposta a non cedere di fronte alle difficoltà, a proseguire per la propria strada. Nel ciclismo ha pensato di smettere solo una volta, da allieva quando, nonostante l'impegno, i risultati non arrivavano ed aveva la sensazione di perdere tempo: il passaggio in Breganze Millenium le ha permesso di valorizzare la propria persona ancor prima che l'atleta: «Davide Casarotto mi aveva cercata già tempo prima. Con lui ho dato solidità ai miei punti forti ed ho potuto lavorare sugli aspetti più fragili. Ho trovato una casa, una famiglia, perché qualunque problema abbia so che Davide c'è, per una parola o un consiglio».

Studia Biotecnologie Sanitarie, è al quarto anno e da tempo ha smesso di spiegare tutti i sacrifici che comporta la vita da atleta, perché è convinta che non si possa capire senza averla provata: «A volte, alcuni miei coetanei mi chiedono di uscire a pranzo il sabato: se gareggio la domenica, devo rifiutare. Replicano spesso che, se la gara è la domenica, non vedono il problema di un pranzo il sabato. Spiegare tutto non ha senso. Ora che le cose sono diventate più importanti qualcosa è cambiato, all'inizio faticavo anche a spiegare la necessità delle interrogazioni programmate che, per molti, erano una sorta di privilegio. Non sono un favore, è un aiuto agli studenti atleti perché non si può fare altrimenti». Giada Silo non si accontenta della propria esperienza, nonostante sia molto giovane cerca di motivare ogni ragionamento scandagliandolo, studia quel che succede e ne matura una convinzione, su cui, poi, riflette: «Per avere la tessera di studente atleta vengono prefissati dei risultati da raggiungere: per esempio arrivare nelle prime cinque ai Campionati Italiani oppure nelle prime tre ai Campionati Regionali. Da un lato capisco la ratio, dall'altro se una ragazza non raggiungesse questi risultati? L'impegno sarebbe uguale, in ogni caso. Non si può badare solo al risultato perché non racconta lo sforzo di chi sceglie questa strada. A me è capitato e capita tuttora: quando hai tre verifiche da svolgere in poche settimane e ti dicono che non puoi saltarle e farle successivamente, ma devi comunque farle, piuttosto prendere un brutto voto e poi recuperare in un secondo momento. Ci rendiamo conto che il peso a livello di studio è completamente differente? Questo non considerando il fatto psicologico del dover rimediare ad una situazione negativa».

Si ispira ad Elisa Longo Borghini e a Tadej Pogačar, perchè «è il re delle salite», mantiene i piedi per terra e pensa spesso alle difficoltà del ciclismo femminile, pur se negli ultimi anni le cose sono migliorate: «Il ciclismo femminile in generale ma, a mio avviso, soprattutto quello italiano: a me sembra che non siamo prese molto in considerazione e si vede, ad esempio, dai passaggi nello World Tour delle atlete azzurre: una o due all'anno, talvolta nessuna. Io credo che il ciclismo italiano femminile valga e valga molto: servono più possibilità per dimostrarlo». Vorrebbe migliorare nelle volate e, un domani, sogna il Fiandre visto che per vincerlo bisogna essere dei fuoriclasse. Soprattutto vorrebbe che la prossima stagione fosse bellissima perché quella trascorsa è stata così: «Però non amo fare confronti, raffronti, perché ogni stagione è diversa ed è un conto a parte. Non lo voglio per non subirne la pressione, per continuare a lavorare senza sedermi o senza illudermi. Non lo voglio perché la stagione passata è, per l'appunto, passato, ora si ricomincia daccapo».

The Hills: l'appuntamento Gravel di Primavera

Inizialmente "The Hills" non era nemmeno un'idea. Mattia De Marchi aveva semplicemente inviato un messaggio alla pagina instagram di una gara in mountain bike delle zone di Asiago, non lontano da casa sua: l'aveva incuriosito il fatto che qualche post parlasse della possibilità di introdurre una ride gravel affiancata alla gara vera e propria. Quel messaggio era un gioco, nulla più: al massimo una proposta e una provocazione. «Perché invece di una semplice ride non si organizza una gara vera e propria?»

«Parliamone» è la parola chiave nella risposta, ovvero l'input per un incontro. Accadrà in questo modo: settimane più tardi, De Marchi incontrerà Nicolò e Federico, l'addetto alla comunicazione e l'organizzatore di quella gara in mountain bike.

Il discorso intavolato da Mattia De Marchi è più ampio, in realtà: «La mia domanda riguarda il motivo per cui in Italia, salvo le occasioni collegate a Mondiali ed Europei, la disciplina gravel non venga mai considerata come un appuntamento fisso, ma, al contrario, come qualcosa di occasionale. In altri paesi non è così, guardiamo alla Spagna ad esempio, pensiamo a The Traka ed alla sua crescita costante di iscritti, e non c'è motivo per cui le cose non possano cambiare anche da noi».

Dall'incontro dei tre si è aperto un varco: Federico era stato contattato dal polo sportivo de "Le Bandie" per organizzare una gara gravel nel 2025 e le parole di Mattia sono state per lui un gancio a cui appigliarsi per sviluppare il progetto: «Posso farmi tranquillamente carico di ogni aspetto organizzativo, ma l'universo gravel per me è completamente nuovo, non conosco alcuna dinamica. Perché non mi porti quel che hai visto in giro per il mondo? Quelle esperienze saranno la nostra base». Un salto temporale di qualche tempo, l'apprezzamento per l'umiltà, per l'ammissione di non conoscere, tanto rara ai nostri tempi, ed è così che "The Hills", che non era nemmeno un'idea, ha una data certa ed i numeri che ne costruiscono la carta d'identità: l'evento si terrà dal 28 al 30 marzo, e la gara, iscritta al circuito "gravel earth series", si disputerà il 29 marzo, su un percorso di 170 chilometri e 2200 metri di dislivello, con partenza e arrivo al lago Le Bandie. Ma non è tutto.

«Penso ad un contenitore, vorrei "The Hills" fosse questo. La gara ci sarà, tuttavia non può bastare, serve un pensiero ben più arioso: chiunque vorrà mettersi alla prova dovrà essere coinvolto. Che sia una sfida con la propria persona o con altri fa poca differenza. Immaginiamo "The Hills" come giorni e luoghi in cui ciascuno in una diversa categoria potrà girare in bicicletta, scoprire un posto, magari riviverlo, andarci con un amico, che, poi, a ben pensarci, è il bello della bicicletta e del gravel: la molteplicità di sfaccettature con cui possono far parte della nostra quotidianità. Per questo è necessario un villaggio sempre vivo che pulluli di attività correlate, nei giorni prima e anche nelle ore successive alla gara: lì potranno fermarsi le famiglie, i bambini ed il lago Le Bandie è perfetto perché il suo polo sportivo può radunare vari eventi, oltre al fatto che, attorno al lago, ci sarà posto per camper e tende. Insomma, la definizione perfetta di villaggio».

Il panorama sarà quindi quello delle colline del Prosecco, il percorso sarà a metà tra un circuito ed un "non circuito": alcuni tratti verranno ripetuti più volte, anche al fine di rendere più sicura la gara. In questo senso l'UCI ha fatto molto nel tempo, pur se capita ancora di trovare situazioni rischiose, mal segnalate o non segnalate. Si proverà anche a lavorare sulla consapevolezza del territorio, comuni e prefetture, rispetto al gravel come modalità di promozione di paesi, città e ambienti naturali, qualcosa di cui non c'è ancora piena coscienza. Questa scelta permetterà inoltre di alternare un flow a volte lento, a volte più veloce, con scorci paesaggistici ed anche tratti più tecnici. Una costruzione completa, affinché nessuno si senta escluso.

«Le strade del Prosecco sono bellissime, ma trafficate, dense di paesi e paesini, tuttavia basta andare verso le colline perché si entri in una sorta di dimensione parallela, dove non ci sono più auto ma silenzio, fuori dal traffico, quasi isolati, una prospettiva diversa e rilassante. Ovviamente ci saranno punti difficili, faticosi ed è necessario che ci siano perché senza fatica non resta nulla, nemmeno il ricordo. Qualcosa sulle gambe te lo devi portare a casa, la troppa facilità non fa bene a nessuno. Il doppio passaggio l'abbiamo ideato in quest'ottica; la fatica spesso toglie la possibilità di guardarsi attorno, di vedere il paesaggio perché l'agonismo puro ha questo effetto. Bene, ci piace pensare che, in questo modo, magari al secondo transito, tutti possano alzare gli occhi e memorizzare un dettaglio, chissà». Il dato di fatto è che il livello si sta sempre più alzando ed è un bene perché aumenta l'interesse e le persone che vogliono partecipare in una sorta di volano, di circolo virtuoso che si autoalimenta. Secondo Mattia De Marchi chi vive per 365 giorni all'anno questo mondo ha il dovere di focalizzarsi sulla community e pensare a come fare per accrescerla e per tenerla unita altrimenti c'è il rischio di perderla. Da questo punto di vista, precisa che si può fare di più ed è una questione di trovare un equilibrio fra la performance ed il tempo libero, lo svago, il divertimento, due volti che si fatica a tenere assieme, ma nel gravel ci sono e sono indispensabili, perché non si corre e basta e tutti lo sanno.

De Marchi parla di podcast, di racconto, di narrazione di quel che si fa, poi apre una parentesi sulle atlete e sugli atleti che inviterà: «La proposta è quella di trascorrere giorni di corsa spensierata, senza alcuna preoccupazione per il risultato perché ad un professionista, in ogni caso, non cambierà nulla da quel punto di vista. Sono però certo che possa fare stare meglio un'esperienza simile, anzi, dico di più, credo che qualcuno proverà a ritagliarsi qualche giorno, qualche fine settimana libero per rivivere questa sensazione, per respirare e considerando la routine intensa degli atleti nel World Tour l'importanza è enorme, perché staccare aiuta anche a rendere meglio quando si riprende». Per questo l'interesse è papabile e anche Lachlan Morton ha chiesto informazioni, lui che spazia in ogni angolo del ciclismo quando lo interpreta con i suoi viaggi, le sue imprese. A Le Bandie ci sarà un hotel, messo a disposizione degli ospiti: un modo per far incontrare i vari mondi della bicicletta.

Sicuramente una marcia in più è identificata nell'appartenenza a "gravel earth series" per l'approccio aperto e pienamente in armonia con quella che è l'essenza del gravel, un altro passo sarà da fare nel tempo: «Si tratta di un discorso generale: non sono gli eventi a mancare, perché a ben analizzare la realtà, se è vero che mancano eventi assimilabili ad Europei e Mondiali, è altrettanto certo che sono davvero molte le competizioni o le ride organizzate sul territorio e questo potrebbe anche essere un bene. Il problema credo risieda nella qualità: che qualità si è in grado di mantenere? La buona volontà degli organizzatori non la metto in dubbio, ma è una domanda da farsi. Le persone magari scelgono questi eventi perché hanno un costo inferiore, ma davvero ci si può fermare al costo? Sarebbe necessario applicare un filtro ai vari eventi, quello della qualità. Lo sforzo organizzativo si paga, tuttavia è proprio questo a garantire la sicurezza».

Non è stato facile per Mattia De Marchi iniziare questo progetto e prenderne le redini in questo ruolo, soprattutto non è facile la responsabilità che comporta il "metterci la faccia": alla fine si è risposto che non poteva fare altrimenti e che, forse, questa era una sorta di sua «restituzione» alla community di tutto ciò che il gravel gli ha consegnato, un suo modo di prendersene cura, magari mettendo da parte per un poco il lato agonistico a cui si dedica sempre e di cui, per come è cresciuto, non potrebbe fare a meno. Qualcuno gli ha detto che, in fondo, è proprio lui la chiave dell'evento e se ci pensa bene, in effetti, la sua storia ha ispirato molti nell'avvicinamento al gravel. «Di tutto ciò che c'è di bello, la cosa migliore è il fatto che "non ci saranno transenne" a dividere, non ci sarà una separazione tra top rider e altri. Saremo tutti ciclisti, tutti insieme, provando a cancellare barriere e differenze, perché anche questo è uno dei compiti della bicicletta».

«Senza cross, come farei?»: intervista a Giorgia Pellizotti

Qualche volta Giorgia Pellizotti si rivolge a suo padre Franco, magari durante un viaggio in auto, oppure a casa, davanti a quel televisore attraverso cui da bambina, al ritorno da scuola, seguiva le tappe del Giro d'Italia: «Papà, secondo te potrei diventare una ciclista professionista?». Lui la guarda negli occhi: «Non so, le cose non vanno sempre come vorremmo...». Lei riprende a parlare e rafforza la domanda: «Quindi? Qual è la tua idea? Non mi hai risposto». Allora Franco cambia tono: «Vedremo, tu, intanto, impegnati, se ti impegni sei già a metà dell'opera». Pare che Franco Pellizotti non le abbia mai detto chiaramente di sì, eppure chi lo conosce bene è consapevole del fatto che sia il primo a crederci.

D'altra parte, Giorgia ha letto recentemente una dichiarazione in cui il padre spiegava che sapendo bene, per averlo vissuto sulla propria pelle, cosa voglia dire essere ciclisti, ha scelto di lasciarla libera, anche di sbagliare se necessario, purché sia tranquilla e non avverta anche la sua pressione. «Potrei dire che papà è la mia ispirazione come ciclista, ma sarei imprecisa, perché lui ha corso su strada ed io sono impegnata con ciclocross e mountain bike, specialità completamente differenti. Sembrerà strano, ma di ciclismo parliamo raramente e, quando lo facciamo, c'è di mezzo l'ironia: ci prendiamo in giro, magari gli rinfaccio le maglie che io ho vinto e lui no. La serietà la riserviamo ad altro. Papà forse non era il più forte, ma di certo era il più "intelligente" a livello tattico, questo mi è chiaro. Però Franco Pellizotti per sua figlia è un modello come persona, come padre. Non c'è altro». Prima di sedersi davanti a quel televisore, nei primi giorni di quei mesi di maggio, Giorgia, da bambina, piangeva forte: non ha mai accettato del tutto quei bagagli di Franco e l'idea che per un mese non l'avrebbe più visto, così non voleva lasciarlo partire. La promessa era che presto mamma avrebbe accompagnato lei ed il fratello a qualche tappa non lontana da casa e lì avrebbero rivisto il padre: «Nel mio immaginario quei bus, quelle divise e quegli occhiali erano ben più di quel che erano davvero. Per me i ciclisti erano esseri umani speciali che partivano con così poco per tutta quella fatica. Poi, fra loro, c'era papà ed io volevo assomigliare a papà».

Descrive minuziosamente i fiori disegnati sulla sua prima bicicletta da passeggio, descrive con altrettanta attenzione la prima bicicletta da gara, tutta bianca, regalatale proprio da Franco Pellizotti, «piccola, anzi davvero minuscola, ma pure io ero minuta». Crede di essere nata in sella, perchè i primi ricordi sono lì e a sedici anni, la sua età, i primi ricordi sembrano così lontani, ma sono dietro l'angolo: «Fino alla categoria G6 era solo un divertimento e mi divertivo come non riuscivo a divertirmi in nessun altro ambito: in più, io avevo la prova che potevo farcela, di qualunque ostacolo si trattasse, perché ce l'aveva fatta mio padre. Al passaggio da esordiente, però, qualcosa è cambiato, forse perché era maggiormente impegnativo, forse per i risultati che non arrivavano, il divertimento era svanito. Se corro ancora, è grazie al passaggio alla Sanfiorese ed alla scoperta del ciclocross e di ciò che più gli somiglia, la mountain bike». A dire il vero, il cross lo praticava già, ma è il modo a fare la differenza: «Senza cross non so cosa farei. Ho cercato la mountain bike per riempire le estati: è qualcosa di magico. Anche in allenamento, in mezzo ai campi, al verde, mi sento in armonia con il tutto, e questo, forse, non è nemmeno il motivo principale. Sai, mio fratello è molto impegnato con l'università e anche papà è sempre fuori casa. Il cross riunisce la nostra famiglia: so che nel fine settimana siamo tutti assieme e per me fa la differenza».

Il fratello è maggiore e sin da piccola l'ha sempre vista impegnarsi e fare sacrifici per quella bicicletta: non riusciva a capirla. Ora che si è appassionato anche lui, le ripete spesso una frase: «La fatica preferisco farla fare a te, ma anche se sei tu a correre è come se ci fossi anche io lì». Giorgia ci crede, perché lo vede. È accaduto anche all'Europeo di ciclocross di Pontevedra, dove ha conquistato una medaglia d'oro nel Team Relay e un bronzo nella prova individuale.

«Del Team Relay non cambierei nulla: è stata una giornata perfetta. Ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto e sono stata ricompensata in un modo insperato. Dirò qualcosa che forse non ci si aspetta rispetto alla prova individuale. Sia chiaro, la medaglia di bronzo è un risultato importante e ne sono orgogliosa, ma rivedendomi credo che avrei potuto insistere di più nel finale, invece, quando ho capito che il terzo posto era a portata di mano, mi sono seduta, rilassata. Un pizzico di combattività in più non avrebbe guastato: la vittoria era lì, era possibile». Si è rivista in televisione e si è emozionata ripensando alla sua quotidianità: sei ore di scuola, all'uscita, in autunno ed in inverno, subito agli allenamenti, per sfruttare le ore di luce, pranzo all'orario in cui gli altri ragazzi fanno merenda, compiti e studio, cena e ancora studio fino all'ora di andare a letto. In mezzo le trasferte all'estero, le lezioni da recuperare, le interrogazioni e le verifiche da incastrare e una sensazione ben precisa: «Non basta mai».

«I miei genitori non saranno d'accordo, per me, però, la scuola ed il ciclismo sono esattamente sullo stesso piano. Loro sostengono che la scuola venga prima del ciclismo e se non studio non mi permettono di uscire in allenamento. Sono competitiva, sia nello sport che nello studio: voglio vincere e ottenere voti alti a scuola. I sacrifici, per me, sono nella quotidianità, non nel ciclismo: non correrei se lo avvertissi come un peso. Non posso uscire la sera? Va bene così, sono ripagata di tutte le sere trascorse a casa se posso essere una ciclista e, al momento, non conosco un altro ambito del quotidiano che riesca a emozionarmi in questo modo».

Al suo ritorno a scuola, al liceo Scientifico, una piccola amarezza che la fa riflettere. Ai suoi insegnanti aveva spiegato che sarebbe stata assente qualche giorno per una competizione, l'Europeo: «Alcuni miei compagni si sono ricordati, mi hanno fatto i complimenti, mi hanno chiesto com'era andata, si sono interessati, insomma. Purtroppo nessun insegnante ha dimostrato questa attenzione. Mi è dispiaciuto, anche se so bene che la vita di un atleta spesso non viene compresa, anche perché è difficile capire quel che non si prova. So essere molto estroversa se mi apro, se mi fido, eppure non ho molte amicizie in ambito scolastico. Le ho fra atleti, dove si condivide la stessa vita, le stesse esperienze, ci si supporta. Mi è dispiaciuto, ma inizio a credere sia normale».

Sui libri, la materia che preferisce è Scienze dell'alimentazione in ambito sportivo e un domani, al termine della carriera, vorrebbe fosse il suo lavoro, magari proprio nel ciclismo. Dice che Mathieu van der Poel è fra le cose più belle capitate nel ciclismo, una sorta di modello da provare a replicare, di utopia da inseguire «perché van der Poel va davvero forte ovunque». Altra ispirazione le proviene da Demi Vollering, per come affronta il ciclismo e non solo. Pensa alla nazionale, ai Campionati Italiani, al Mondiale. Vorrebbe imparare a saltare gli ostacoli in bicicletta, dote che potrebbe esserle molto utile, soprattutto alla luce del fatto che in poche riescono a farlo in scioltezza: lei fa ancora fatica, ma continua a lavorarci.

Un aneddoto la racconta meglio di altri: al secondo anno da esordiente, sfidava spesso Luisa Bianchi, una ragazza di una superiorità netta rispetto alle avversarie, anche fisicamente più avanti. Una gara terminò in volata e ad affrontare Bianchi c'era proprio Giorgia Pellizotti: «La superai, riuscii a superarla. Forse quel giorno ho davvero capito di poter vincere». E piano piano Giorgia somiglia sempre più a Franco, proprio come desiderava. E assieme ci scherzano su.

Ora che le cose vanno meglio: intervista a Silvia Persico

Per Silvia Persico, quando le telefoniamo, sono i primi giorni di riposo dopo una stagione intensa, ci confessa che sente già la mancanza della vita movimentata da ciclista, mentre la bicicletta, per ora, la lascia da parte, tranquillamente. Del resto, saranno solo dieci giorni e poi si riprende perché a gennaio l'aspetta l'UAE Tour ed è necessario entrare subito in forma: è stata qualche giorno a Gran Canaria, con la famiglia, e ad Abu Dhabi per il primo ritiro con la squadra, dove si è cimentata in molte attività. Ora, a casa, rilassata, si concede del tempo per pensare: «Ho, forse, meno persone accanto e la colpa è di questi mesi, di questa stagione difficile. Si dice spesso che quando si vince tutti "saltano sul carro", salvo scendere alla prima difficoltà, alle prime sconfitte. Si dice ed è vero, perché sono poche, pochissime le persone che restano nonostante tutto: la famiglia e pochi amici. In qualità di atleti lo sappiamo e non c'è molto da dire, fa parte del nostro lavoro e dell'avere così tanta gente attorno, non accanto, però, quando succede, fa pensare.

Corriamo questo rischio ma, al tempo stesso, possiamo essere sicuri di chi resta perché, a forza di selezionare e di persone che se ne vanno, i legami di un atleta, forse, sono i più sicuri». Il 2024 per Persico è stata una stagione sotto le aspettative: dopo un buon inizio, diciamo fino fino al Fiandre, dapprima la mancanza della nonna, successivamente un periodo in cui si trova ad inseguire di continuo. Anche i valori degli esami del sangue sono sballati, a maggio: in altura, pre Giro d'Italia Women, sta bene, ma al termine del Giro scopre di avere il Covid. Si allena, si prepara, è pronta per l'Olimpiade e tutto sembra perfetto fino al giorno prima della prova in linea: è un dolore al fianco il giorno stesso a bloccarla. Al Tour de France Femmes arriva stanca, si fermerà dopo il Tour e non correrà i primi giorni di settembre, fino alla Tre Valli Varesine e alle competizioni gravel, Mondiali ed Europei: «L'anno scorso vedevo il gruppo dalla testa, quest'anno mi sono spesso ritrovata in coda ed è difficile, mentalmente ancor più che fisicamente. Se non arrivano risultati è complesso continuare a lavorare con la stessa intensità, fare le cose per bene. Io molte mattine non avevo voglia di alzarmi, di uscire in allenamento. Ti chiedi perché devi farlo, perché non puoi stare nel letto, tanto non cambia nulla. Non mi divertivo più in bicicletta». Tutti hanno sempre lodato la grinta di Silvia Persico ed anche lei se la riconosce, la sente, «ma non sapevo come utilizzarla per uscire da questo tunnel, ho messo in strada tutto quello che avevo eppure per un periodo mi sono persa completamente. E, mentre ero persa, mi chiedevo quando sarei tornata, come sarei tornata e, soprattutto, se davvero era possibile tornare». Una parte di serenità e divertimento è ricomparsa cimentandosi nel gravel, a settembre, ed era da aprile che non accadeva.

Le manca il cross e anche nel gravel vorrebbe poter fare più gare, ma il suo è già un calendario intenso e tutto non si può fare, anche perché la stagione si allunga sempre: «Essere leggera in sella vuol dire sentirsi a proprio agio. Ho sperato a lungo di ritrovare quella voglia di pedalare genuina, senza la pressione del dover dimostrare che ti assale quando i risultati non ci sono ed è successo. Era la fine della stagione, ma è accaduto. Così anche da quest'anno mi porto via qualcosa di buono: la capacità di gestire gli alti ed i bassi e la consapevolezza che si ritorna. Bisogna credere che si starà meglio. Sembra banale, ma non lo è». Pensate al giorno della Tre Valli Varesine, sotto una pioggia torrenziale, dopo tanto tempo, qualcosa si era riacceso: il piano era lavorare per Eleonora Camilla Gasparrini, invece Persico entra nella fuga decisiva e insiste fino all'ultimo metro, arriverà un secondo posto, cercava la vittoria ma, oggi, quel piazzamento per lei è importante, è una testimonianza. In particolare in un anno ricco di cambiamenti: dopo otto anni, Silvia Persico ha cambiato coach, da Davide "Capo" Arzeni a Luca Zenti. Significa anche un cambio di metodologie di allenamento: da una parte l'intensità di Arzeni, dall'altra la quantità, le tante ore di allenamento di Zenti. Ora sente di essere pronta a gestire quel che verrà, ad affrontare una stagione importante, la prossima.

Scadrà il suo contratto con UAE Adq, a fine anno, e questo è indubbiamente un pensiero: «Avere un contratto è importante, allo stesso tempo però un contratto a lungo termine può spegnerti, può farti sedere, toglierti fame. Non è il mio caso, però è un dato di fatto. Troverò in questo anno la motivazione per continuare a dimostrare, per portare risultati, per mettermi a disposizione, se necessario, poi ci si siederà ad un tavolo e si vedrà, cosa mi proporranno e cosa vorrò».

La prossima stagione sarà anche quella dell'arrivo in UAE Adq di Elisa Longo Borghini. Persico l'ha saputo nel periodo dell'Olimpiade di Parigi, ma c'è di più: un giorno è stata proprio Longo Borghini a prenderla da parte e parlarle. Le ha posto una semplice domanda: «Silvia, sii sincera: dimmi cosa ne pensi del mio arrivo in squadra». La risposta è semplice; sin da piccola, Longo Borghini era un modello per Silvia Persico e ogni momento condiviso ha contribuito a farla crescere, ad ispirarla. L'ultima storia è recente: il ritiro al San Pellegrino prima del Giro d'Italia Women, poi conquistato dalla campionessa di Ornavasso. Dopo quel periodo di lavoro duro, concentrazione e sacrifici, ognuna con la propria squadra, per la propria strada. Erano in questa situazione il 14 luglio, a L'Aquila. «Certo che ciascuna lavora per il proprio team, ma lo confesso: sono stata contenta che il Giro lo abbia vinto Elisa, da italiana e da ciclista. Ci pensavo quel giorno e aver condiviso quella fatica ha fatto in modo che mi sentissi parte di quella vittoria, di quel successo. Non ho mai avuto una leader di questo tipo, un'atleta così forte, e sono certa che crescerò proprio grazie a lei. A Wollongong è già capitato ed io sarei davvero contenta di mettermi a sua disposizione e magari, chissà, di ritagliarmi qualche possibilità. Vorrei essere all'altezza della mia responsabilità, ovvero esserci quando servirà e ne avrà bisogno. Ad Abu Dhabi abbiamo condiviso la camera, stiamo continuando a conoscerci». Chi viene e chi va, perché la contentezza per Longo Borghini è controbilanciata dall'addio di Chiara Consonni che correrà in Canyon-SRAM.

«Non sarà facile vederla con un'altra maglia, anche perché noi non eravamo solo compagne di squadra, siamo migliori amiche. Le auguro il meglio, a livello personale e sportivo, tanti risultati, tante vittorie». Proprio ad Abu Dhabi ha incontrato Tadej Pogačar, nel corso di una conferenza: le ha fatto effetto pensare di correre per la sua stessa squadra. Lo descrive come un ragazzo di una normalità straordinaria, nonostante i tanti successi ed una carriera eccezionale: «Tadej spiega che con l'impegno e l'abnegazione chiunque può arrivare a fare certe cose. Io personalmente la vedo diversamente e penso ci sia bisogno di un talento fuori dal comune per ottenere certi risultati. Il lavoro è importante, fondamentale, ma non tutti possiamo fare certe cose, certe imprese. Tuttavia un fatto è certo: bisogna essere resistenti, consistenti e questo a prescindere dai risultati, bisogna esserlo perché è giusto, nei confronti della propria persona e del proprio dovere».

Foto: Sprint Cycling Agency

Karhu, Cuneo

La noia non fa bene alla quotidianità dei giorni ed Enrico Arese, pur tra i tanti dubbi di un mestiere che ne pone di illimitati, ha la certezza che le sue giornate non saranno mai noiose. A casa lo prendono in giro: «Enrico ed i suoi amori, Enrico ed i suoi continui innamoramenti», entrambi frutti di un entusiasmo ontologico sin dall'adolescenza, e tante storie che non entrerebbero in un libro. Le mattine di adesso sono simili a quelle mattinate estive da ragazzino, quando se ne inventava sempre qualcuna nei suoi giochi e, poi, partiva con il padre Franco, verso le Olimpiadi, i Mondiali oppure gli Europei, dall'atletica, al tennis, alla pallavolo, al ciclismo. Era felice perché quegli atleti, che i suoi amici immaginavano supereroi, erano solo esseri umani ed erano a tavola con lui, a pranzo, a cena. A lui era successo di perdersi dietro ad un amore, mentre assieme al papà era rimasto travolto dal passaggio di Roger Federer proprio lì accanto: nessuno aveva avuto il coraggio di dire una parola, di chiedere una foto, un autografo. Era bello guardarlo, solo guardarlo.

La realtà pareva una fantasia, per lui e per i suoi fratelli, Emanuele ed Edoardo, ma ci ritorneremo. Ora ci basta dire che ciò che è rimasto uguale è un lavoro che si rinnova continuamente, come quello in ambito sportivo: dalla cura della parte tecnica, al prodotto, al marketing, ai distributori, ai negozianti, ai prototipi, alle installazioni. E ancora gli eventi, gli incontri con il pubblico, i viaggi, le notti in ufficio, le corse, metaforiche e reali, perché il brand finlandese Karhu di corsa si occupa. Queste tutte le sfaccettature, belle, faticose e sfidanti, delle sue giornate e dei suoi risvegli. Impossibile stufarsi, annoiarsi, così anche in questo tardo pomeriggio Enrico Arese è nel suo ufficio del Karhu Store di Cuneo, in piazza Boves 7, dove lo incontriamo.

Quella giovinezza speciale è derivata dal ruolo del padre: Franco Arese è stato per venticinque anni presidente di Asics, ha introdotto il marchio in Italia, ha lavorato a stretto contatto con il Giappone, è stato ed è un padre «che non ne ha sbagliata una» e, a livello imprenditoriale, l'assioma è pressoché identico. Nel frattempo, Emanuele era il responsabile commerciale dell'azienda, colui che si occupava della linea moda per l'Europa: un ragazzo con la passione per il duro lavoro, con l'etica del sacrificio e la consapevolezza che sia la via maestra per raggiungere i traguardi nati nell'immaginazione. Tutto questo fino al momento in cui Franco non decide di lasciare. E di tutta quell'esperienza? Di quegli anni di lavoro? Non si poteva gettare tutto al vento e non lo si è fatto. Franco avrebbe voluto ideare il marchio "Arese", Emanuele gli ha sottoposto la situazione di Karhu: una realtà storica, nata nel 1916, in Finlandia, gloriosa, al centro del mondo running negli anni settanta, ottanta e novanta, tuttavia da ripensare. «Mio padre aveva corso il mezzofondo agli Europei di Helsinki nel 1971. Di più, aveva vinto e conservava una maglietta Karhu, sponsor dell'evento, donatagli per l'occasione. Quella maglietta è oggi nel suo ufficio. Sì, perché in quei giorni ha accettato la sfida, rilevando il 75% dell'azienda. Oggi ha ottant'anni, pure lui rifugge la noia, e ogni tanto passa di qui, altrimenti telefona: "Allora? Si vende? Cos'hai venduto oggi?" Un martello pneumatico che ricorda che per stare in piedi bisogna vendere». Emanuele lavora ad Amsterdam, ha ripensato il prodotto ed ispirato i fratelli. Vero, i competitori sono giganti, ma la loro realtà familiare è più veloce, snella, cura la distribuzione passo dopo passo e per gli Europei di atletica di Roma, dove l'Italia ha stabilito un nuovo record di medaglie, cinquantatré anni dopo il successo di Franco, si è tolta la soddisfazione di essere sponsor. Il sogno è rivivere qualcosa di simile agli anni dell'adolescenza di Enrico e chissà che non accada.

Le domeniche a Genova, al Marassi, a vedere giocare la Sampdoria, le sere in trasferta, le Olimpiadi di Atene, quelle invernali a Torino, il basket, la maratona di New York, la Mercatone Uno di Marco Pantani che «come facevi a non innamorarti del ciclismo? Faceva innamorare anche le pietre», lo sci e così via: bastava aprire il giornale e scegliere dove andare. Fino al 2012, a quel cambio di rotta: «Ho sentito il vuoto, ma mi ha fatto bene, grazie a quel periodo sono rimasto un ragazzo con i piedi per terra, ho compreso che nulla era dovuto. Siamo una famiglia unita, legata alle cose semplici, con poche cose in cui credere ma ben salde. Lo sport è una di queste, magari vissuto dalla strada, dal vivo. Mio padre viene da una famiglia di contadini, dal nulla. Lo sport ci ha "costruito", tenuto lontani da brutte compagnie, dagli errori che si possono fare da ragazzi. Lo sport ci ha aperto un mondo diverso da quello degli aperitivi serali, dalle discoteche, dagli svaghi che diventano vizi e ti bloccano. A casa, la nostra televisione trasmetteva sempre le voci di una telecronaca: mia madre ci ha sopportati».

Il lavoro ha unito questa famiglia, in cui i componenti hanno imparato a conoscersi e volersi bene anche grazie al sacrificio e alla fatica. Enrico, «quello con le idee meno chiare in casa», avrebbe voluto diventare un grande sportivo: voleva studiare all'Isef, non l'ha fatto su consiglio del padre. Si è iscritto ad architettura all'università, ha smesso prima di laurearsi, ma, oggi, sa che va bene così e ai suoi figli racconta in questo modo quel che può fare lo sport, anche se non si diventa campioni. Si cresce, ecco il punto. Si va a letto presto, ci si allena per diventare come Federer, anche se Federer si fatica anche ad immaginarlo, si hanno idoli differenti: ragazze e ragazzi che spesso non hanno avuto quasi nulla, eppure il talento li ha portati dove li ha portati. Enrico Arese pensa ad Antonio Cassano e a tutte le volte che lui ed Edoardo lo hanno visto giocare a Marassi: loro tifosi della Sampdoria, perché la Sampdoria era sponsorizzata da Asics.

«Dal Real alla Sampdoria, sembra assurdo. Quel ragazzo, che la gioventù aveva messo a dura prova, mandava fuori di testa con le sue giocate, il suo modo di stoppare la palla e valorizzava i suoi compagni di squadra che altrove parevano irriconoscibili. Senza scuola, senza insegnamenti, con tanti nodi da sciogliere, ti incantava. Mi porto addosso delle emozioni che non so cancellare. Siamo arrivati in Champions League con lui. Vorrei incontrarlo, sperando di non restare senza parole come con Federer. Mi accontenterei di una foto simile a quella che ho con Usain Bolt, altro genio totale». L'idea è quella di un'attività sportiva che plasma la comunità, la riunisce, permette l'incontro: allora è logico che, il 21 settembre, sia stato inaugurato un Karhu Store a Cuneo, nella loro città, dopo la sede di Helsinki e l'esposizione di Tokyo. In piazza Boves, laddove ci si può riscaldare prima di iniziare a correre insieme oppure laddove si può fare colazione al ritorno da una sgambata, magari verso il Parco Fluviale. All'interno, non solo l'attrezzatura e l'abbigliamento per il running, ma anche libri e riviste, scritti e fotografie, altra parte essenziale di quel senso di insieme, di aggregazione, di cui abbiamo scritto. Il tutto a declinare nella maniera più completa il termine esperienza. Perché è vero che in un negozio oggi bisogna saper fare tutto, dalla contabilità, alla selezione dei prodotti, alle fotografie, alle vendite, ma non è possibile trascurare questo aspetto che, nella "filosofia degli Arese", è il punto fondamentale. Anche per Enrico è un'esperienza nuova, da cui continuare a imparare ogni giorno e, un domani, forse, da replicare altrove.

L'inizio è a Cuneo, città di persone con voglia di fare, di quelle che non intraprendono un'opera se non hanno la certezza di poterci mettere qualità, città di persone affezionate ad ogni via, ad ogni piazza. Talvolta rustiche, ma vere, concrete, belle, verrebbe da dire. Cuneo è casa della famiglia Arese e molto di ciò che possono raccontare deriva dal fatto dell'essere nati e cresciuti da queste parti: tutti li conoscono e loro conoscono tutti. Enrico era seduto ad un tavolo, davanti ad un aperitivo con un amico, Roberto Ricchiardi quando l'idea è balenata nella sua mente: «Sai che i locali di Urban Jungle -l'attività di Roberto- sarebbero perfetti per Karhu?», ha detto Enrico. «Cosa aspetti? Mettiamoci al lavoro», ha risposto Roberto. Ed eccoci qui, partiti meglio di quanto si potesse pensare. Certo è solo l'inizio, certo c'è ancora tanto lavoro da fare, ma solo con il principio è possibile credere in un qualcosa di ancora migliore, diversamente non c'è storia. A Cuneo anche perché un luogo simile mancava, bisognava per forza andare fuori città ed era un peccato. Ora c'è e ci sono anche eventi collaterali per ricordare alle persone quanto è bello correre: la mezza maratona, ad esempio. Prolungamenti necessari di questa storia per mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza, per non smettere, ma, anzi, alimentare l'entusiasmo.

Sono ormai cinque fine settimana che Enrico resta in negozio a lavorare: «Forse dovrei correggere il tiro, ad un certo punto bisogna rallentare, perché non va bene esagerare. Rallenterò, mi riposerò un poco e, poi, riprenderò. La corsa mi supporta in questo: una volta la detestavo, mia moglie mi ha aiutato ad apprezzarla e mi è utile anche per il lavoro. Corro al mattino, mi aiuta a stare bene, anche perché spesso fino all'una di notte non sono a casa. Viaggio molto, devo organizzarmi».

Quando qualche dubbio bussa, Franco, il padre, è una certezza, perché ha già vissuto tutto quello che i suoi figli stanno sperimentando ora ed i suoi consigli sono sempre proiettati in avanti. Anche il legame di Karhu con il ciclismo proviene da lui: dall'Asics-CGA, più precisamente, dove correvano Michele Bartoli e Paolo Bettini, squadra che ha disputato il Giro d'Italia e ottenuto non pochi risultati. Non solo: c'è la partnership con la GF Fausto Coppi ed il legame con il Cuneo Bike Festival. L'eco è lontano, sia perché Karhu produceva anche biciclette ai suoi inizi, sia perché abbinare corsa e pedalata è la base di molte discipline, quali duathlon e triathlon, su tutti. Un amore riacceso quello per il ciclismo, proprio nell'epoca di Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel e Wout van Aert: atleti di forza ed istinto, per questo vicini alle persone. «Il sogno sarebbe quello di essere sponsor ad un'Olimpiade: so che è difficile, diciamo pure quasi impossibile, ma ho la certezza che sia proprio quel "quasi" a far la differenza in tante storie. Comunque vada, su tutto, noi vorremmo restituire qualcosa alla città, perché Karhu è di questa città. Vorrei accadesse come negli incontri, dove ci si conosce, si trattiene qualcosa dell'altro e poi si continua la propria strada, tornando di tanto in tanto e scoprendo qualcosa in più. Sarebbe bello». Sì, sarebbe bello e sarebbe la prosecuzione di questa storia partita da lontano, nei giorni e nei luoghi.

Tra passato e futuro: intervista a Martina Fidanza

I mesi che hanno accompagnato la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, diciamo dalle Olimpiadi di Parigi al Campionato del Mondo su pista di Ballerup, sono stati fra i più complicati per Martina Fidanza, anche se, dall'esterno, quasi nessuno lo sapeva. Un indizio era nei suoi fogli e nelle sue matite che non disegnavano da troppo tempo: l'ultimo quadretto l'ha completato in primavera, poi basta. Anche se ammette che le sarebbe servito e le servirebbe, tornare a vedere dipinti impressionisti ed espressionisti: a Copenaghen si è presa un paio d'ore di tempo ed è andata a vedere la città e le sue mostre. Lo ha sempre fatto, a Parigi era stata al Louvre ed al Museo d'Orsay, vicino alle "sue" opere d'arte, quelle che la ispirano, ma di disegni no, non ne ha più fatti. Eppure erano mesi che era a casa, di tempo libero ne aveva, ma le sembrava che non valesse la pena ritrarre nulla. «Dopo i Giochi Olimpici ero letteralmente svuotata, un black out, buio totale. Avevo creduto ad una medaglia che non è arrivata ed il grosso problema è che non esiste un evento tanto grande, tanto importante. La sfortuna, poi, era che il traguardo successivo, il Mondiale per l'appunto, era quasi due mesi dopo. Facevo fatica ad allenarmi, facevo fatica a fare tutto, quasi senza motivazione, con la mente che era rimasta a Parigi. Il 12 settembre avevo una giornata di allenamento intenso, quattro ore e diversi lavori da fare e per la prima volta dopo vari giorni mi sentivo diversa». Martina Fidanza prende il cellulare ed in un attimo di sosta scrive al proprio ragazzo: «Sto bene ed è passato così tanto dall'ultima volta in cui sono stata bene». Poche ore prima è stato ufficializzato il passaggio in Visma I Lease a Bike a partire dal prossimo anno e pare il giorno in cui si riparte: la realtà, invece, è diversa. Mezz'ora dopo, mentre scende a ritmo sostenuto da una discesa, viene investita da un automobilista che arriva dal senso di marcia opposto e non si accorge di lei nella svolta.

Lo spavento, ma non solo. Nella ripresa dall'infortunio, Fidanza si accorge di pedalare male, con dolore. Servono vari esami per capire quale sia il problema: si tratta di una lacerazione del muscolo per cui è necessario sottoporsi a varie terapie per accelerare la guarigione in vista della partenza per Ballerup. «Sopportare il dolore è sempre difficile, soprattutto quando non c'è alternativa perché non esiste rimedio per non provarlo. Mi sono raccontata tante bugie, mi dicevo che stavo bene, per arrivare al Mondiale, per ricominciare, ma non era vero. Faceva molto male, però quelle bugie mi permettevano di ingannare la mente, altrimenti chissà». Martina Fidanza sorride, ora sta bene, ma, se torna con la mente al giorno in cui è stata investita, la coglie un senso di rassegnazione: «Sì, è triste, non è bello da dire e nemmeno da pensare ma, purtroppo, sono giunta alla conclusione che, per come vanno le cose in Italia, l'unica possibilità per una ciclista o per un ciclista di tutelare la propria incolumità sia quella di prevenire, di anticipare le mosse degli automobilisti. Mi considero invisibile, visto che spesso ci dicono che "non ci vedono", e alla luce di questo mi oriento. So che è sbagliato, so che l'ottica corretta è quella olandese, dove il ciclista, colui che è più debole, più fragile, viene tutelato, viene posto al centro, in Italia, però, non funziona così e dobbiamo proteggerci: è possibile che tutte le tragedie di questi anni non siano servite a far capire che non è possibile continuare così? Certo che bisogna sensibilizzare, certo che bisogna parlarne, ma quando cambieranno davvero le cose?». Dopo l'amarezza, dopo lo sfogo, la riflessione prosegue: «In quanto professionisti, spesso, noi arriviamo a velocità superiori a quelle che si tengono normalmente in sella ed anche questo va compreso e considerato perché aumenta il pericolo in quanto effettivamente siamo più veloci di quanto un automobilista possa aspettarsi. Detto questo, però, credo sia necessario rivedere profondamente il modo in cui concepiamo le nostre strade, forse un passo verso la convivenza reciproca: servono più ciclabili o, comunque, zone in cui si possa pedalare in sicurezza. Anche se, soprattutto pensando a chi è ciclista per mestiere, questa è una soluzione relativa perché sulle ciclabili ci sono anche pedoni e persone a passeggio e sarebbe difficile gestire la situazione senza rischi».

L'interesse di Visma I Lease a Bike era presente da molto tempo, pur se mai ufficializzato: i contatti ufficiali nel periodo dell'Olimpiade, qualche settimana per riflettere a casa e successivamente le visite in Olanda a settembre. Da un lato il dispiacere di lasciare il clima familiare trovato in Ceratizit, dall'altra una delle migliori squadre al mondo, quella di Marianne Vos, suo idolo sin da bambina, e di Wout van Aert. Da un lato i miglioramenti di questi tre anni, testimoniati dai risultati: ricorda come ora le prime gare World Tour e la difficoltà che aveva per mantenere le ruote del gruppo. Ora in gruppo riesce a stare bene e, se il percorso le si addice, riesce anche a dire la sua, progressi figli dell'esperienza. Dall'altro lato la possibilità di un supporto al 100% per proseguire nel miglior modo possibile il proprio percorso. «Ho ancora tanto da lavorare, soprattutto sulla tenuta. Essendo una velocista è importante perché mi consente di essere maggiormente brillante negli sprint: quest'anno ho un poco privilegiato la pista, ma tornerò a lavorarci in vista delle volate». Sarà affiancata alla velocista più giovane già presente in squadra, le due dovranno supportarsi a vicenda. Non sa ancora quando avrà modo di incontrare Marianne Vos e quante gare farà con lei, perché i calendari saranno differenti, ma, ogni tanto, ci pensa. Probabilmente accadrà durante il primo ritiro e, forse, in quell'occasione le confesserà anche quanto resti sempre ammirata dalla sua bellezza stilistica in sella.

Dopo l'Olimpiade, si è seduta al tavolo con Arianna, sua sorella: «L'avrei voluta al mio fianco in Visma I Lease a Bike ma avevano bisogno solo del mio profilo. Sono sincera, ho chiesto anche a lei cosa ne pensasse e mi ha detto che era un'occasione da non perdere, che era contenta per me e che avrei dovuto rispondere sì senza altri dubbi. Sarà tutto diverso per me, mi spiacerà non averla accanto, allo stesso tempo, però, sapere di avere il suo appoggio è una carica importante». Altra questione su cui Fidanza si sofferma è quella legata alla pista: la Visma è una squadra abituata ad atlete che praticano la multidisciplina, di conseguenza, osserva la bergamasca, anche i preparatori che lavorano con lo staff sanno bene come gestire questa situazione. Lei vuole continuare l'attività nei velodromi, anche se sa che dovrà esserci più strada nel suo programma. Il Campionato del Mondo di Ballerup è stato particolare, come sempre negli anni olimpici e forse di più: «Di solito tante nazionali non si presentano nell'anno dell'Olimpiade, in questo caso invece le individualità erano ben presenti. Non abbiamo raccolto un argento con il quartetto per un errore che abbiamo commesso, allo stesso modo i ragazzi sono stati sfortunati, però credo ci sia da essere orgogliosi, considerando che tante nazionali sono arrivate al Mondiale con una forma olimpica. In pista ho tanta più esperienza, penso alle Coppe del Mondo, agli ori che ho ottenuto, ma anche ai piazzamenti. Penso allo scratch e al ruolo che ho potuto svolgere nel quartetto, qualcosa che mi rende orgogliosa. Sono certa che il nostro sia un futuro importante, dobbiamo solo lavorare tanto e dobbiamo avere tutti la volontà di lavorare per quel futuro».

Ogni tanto, alle corse, in qualche pausa, alla partenza o all'arrivo, Martina incontra suo padre Giovanni, ex ciclista e direttore sportivo. Ora che non sono più nella stessa squadra, si parlano solo come un padre ed una figlia: «C'è stato un periodo in cui papà doveva essere ancora più severo con me e mia sorella, per non fare favoritismi, per essere professionale, per rendere chiaro a tutte che noi eravamo come le altre in quel momento. Ora può essere semplicemente papà e saperlo in carovana per me è sempre bellissimo».

Foto: Sprint Cycling Agency

Cycle Lab, Conegliano Veneto

«Noi abbiamo sempre voluto promuovere la bicicletta in senso lato, ovvero nella concezione più ampia possibile. La bicicletta, a nostro avviso, andrebbe utilizzata a prescindere, che sia per fare sport, per la propria salute, per la comodità di uno spostamento. Il principio dovrebbe essere: vorresti pedalare, facciamo tutto il possibile perché tu possa andare in bicicletta. Le persone si riconoscono in questo mezzo, lo sentono vicino e vorrebbero farlo entrare sempre più nella propria quotidianità, purtroppo è ancora poco utilizzato in sostituzione dell'automobile perché mancano piste ciclabili e la struttura viaria, in Italia, non permette spesso di muoversi in sella senza avere paura. Ma, a parte questo, la spinta ideale della gente c'è, come il desiderio di avere una bicicletta non solo per fare attività fisica, ma anche per una necessità giornaliera». Le prime parole di Paolo Monai descrivono, da subito, la filosofia di Cycle Lab, una sorta di "boutique della bicicletta", nata esattamente dieci anni fa, in Viale XXIV Maggio, a Conegliano, dall'idea di tre soci, successivamente divenuti due, provenienti da mondi, spesso, lontani dal ciclismo: Paolo è agente di commercio nell'ambito arredamento di altissima fascia, uno dei soci si occupava di design, solo Andrea era all'interno dell'universo bicicletta, però «usava la bicicletta anche per andare al supermercato». Cycle Lab è nato ed è cresciuto così perché questo era il progetto iniziale ed esistere aveva senso per avverarlo: «Un impegno a cui cerchiamo di tenere fede è quello della spiegazione, l'unica possibilità che un professionista ha se davvero vuole il bene del settore di cui si occupa. Chiunque arriva in negozio con delle convinzioni, perché legge, chiede agli amici, magari su qualche forum: non è negativo, lo facciamo tutti. Poi, faccia a faccia, ci si confronta e le persone capiscono, magari studiano. Solo i "bicchieri pieni" non ci interessano: chi è già convinto di essere dalla parte della ragione e non vuole ascoltare. Lo lasciamo ad altri, ad un altro approccio. Diversamente, le parole d'ordine sono chiedere e spiegare».

Sì, insieme ad altri imperativi legati all'etica del lavoro: se la bicicletta ideale per il cliente non è in negozio, lo si dice, si ammette, non si vende ciò che si ha, pur di vendere qualcosa. Il meccanismo, precisa Paolo, si guasta spesso all'origine: «Se è vero che molte volte i negozi acquistano in maniera errata, è altrettanto vero che le aziende continuano a produrre materiale che devono vendere per pagare fornitori: è un mercato in cui sopravvivere è difficile. Basta un cambio di colore e di poco altro perché la bicicletta precedente veda dimezzato il proprio valore, nello spazio di alcuni mesi. Gli standard cambiano velocemente, le bici invecchiano, allora i negozianti si trovano quasi "costretti" a vendere per vendere. Non è una giustificazione, ma una spiegazione». In una sorta di reazione a catena, le persone iniziano a non fidarsi più del professionista e la catena si inceppa, ecco la necessità di un cambio avvertita e messa in pratica da Cycle Lab. Il bisogno di farsi ascoltatori si è reso evidente di fronte ad una realtà che, spesso, non prestava attenzione alle richieste o ai bisogni dei clienti, chiusa in un guscio impermeabile, incapace di guardare altri mondi, di farsi influenzare e quindi migliorare: dall'aspetto esteriore, al modo di pensare e di agire. Quando si arriva da Cycle Lab, tornano in mente i negozi nord europei, infatti, da lì arriva il disegno su cui si sono basati Paolo e Andrea: «La prima reazione deve essere quella suscitata dalla bellezza, dalla meraviglia: il rispetto per il prodotto bicicletta passa da qua, dalla sua valorizzazione. Anche un prodotto meno bello esteticamente, se valorizzato racconta un'altra storia. Per molto tempo, le biciclette sono state vendute in luoghi che somigliavano a supermercati. Quando parlo di boutique della bicicletta intendo esattamente questo: poche bici e ben esposte. Divisioni molto nette fra zone: dalla bicicletta in senso stretto, a tutto quello che le ruota intorno, all'abbigliamento. Soprattutto, chiarezza e visibilità: le postazioni dei meccanici a vista in modo che il cliente possa parlare con l'operatore mentre lavora, chiedere e magari imparare. Non sempre funziona così, ma abbiamo il dovere di muoverci in questa direzione».

Gli altri mondi conosciuti, per lavoro o per altre vicissitudini, entrano in gioco proprio qui: il confronto fra quello che accade in un'officina meccanica che si occupa di automobili ed in una che si occupa di biciclette, ad esempio. Storicamente, nelle officine di biciclette, racconta Paolo, il meccanico ritirava la bicicletta, eseguiva le riparazioni, successivamente telefonava, ci si recava a ritirare la bici, si pagava una cifra, si tornava a casa, spesso non avendo neppure ben chiaro quale fosse il problema. Altrettanto spesso, qualche giorno più tardi, la problematica si presentava nuovamente e si era da capo. «Forse qui siamo stati fra i primi ad avere l'accettazione, come accade per le automobili: registriamo tutti gli interventi sul mezzo, rilasciamo un foglio con gli interventi effettuati e con il costo orario. Da quel momento, la persona ha scritto nero su bianco quel che abbiamo fatto e, se il problema si ripresenta, può contestarcelo, la fiducia si accresce così. Se trattiamo in questo modo la macchina, perché non dovremmo farlo con la bici? Si torna al rispetto: il cliente, pagando, deve poter misurare il lavoro svolto». Il cardine della conoscenza è sempre al centro, soprattutto quando con la propria bicicletta si uscirà da Cycle Lab e, da quel momento, bisognerà prestare attenzione a vari fattori, non sempre dipendenti dalla propria volontà, soprattutto su strada. Due le raccomandazioni principali che non possono mancare ed a cui non vi è alibi: indossare il casco e rendersi visibili con una luce posteriore sempre accesa. Il casco, precisa Paolo, è accettato senza dubbi in ambito sportivo, meno in ambito urbano, soprattutto con il salire dell'età, ma le cose stanno, lentamente cambiando.

«Nello stesso momento in cui sottolineiamo questi doveri, dobbiamo essere lucidi e ribadire che una grossa parte di problematica deriva da una rete viaria non adeguata e da ripensare in tutte le città. L'esempio l'ho sotto gli occhi: il negozio si trova a Conegliano, io abito a Vittorio Veneto. Due città e circa 70000 abitanti, nel raggio di 15 chilometri abbiamo circa 100000 persone. Bene, tra le due città non esiste una rete viaria adeguata con piste ciclabili ben collegate: ove ci sono, sono tutte interrotte. In questo modo, i micro-spostamenti sono scoraggiati in sella e si continua a preferire l'automobile, anche su tragitti di cinque minuti di tempo. Se manca la sicurezza, manca tutto». In realtà, il problema infrastrutture non è l'unico: Paolo parla anche dei parcheggi per mettere in sicurezza le biciclette: in Italia sono ancora attrezzature vecchie, all'estero hanno lucchetti adeguati e sono appositamente progettati.

Il problema, precisa, è che spesso i comuni non sono aiutati con professionalità adeguate per occuparsi di queste tematiche: «Si parla sempre di bicicletta legandola al viaggio, ci sta, ma io vorrei più Germania, più Olanda, più Spagna, anche, in Italia. Da noi si allargano le corsie delle auto a discapito dei ciclisti, all'estero si progettano le strade con un principio chiave: il ciclista deve andare dal punto "a" al punto "b" e compito dello stato è consentirglielo. L'ottica è completamente diversa. Qualche realtà si salva anche nel nostro paese: penso a Parma, a Ferrara, dove tutti si sono sempre mossi sulle due ruote, però sono eccezioni, altrimenti l'auto viene sempre prima nelle priorità». Accanto a questo, una serie di blocchi che originano da pigrizia o chiusura mentale: in primis, il fatto di non pedalare nella quotidianità per il freddo, piuttosto che per la pioggia, cosa che nei paesi del Nord non è assolutamente concepita. Altro fatto da sottolineare è la mancanza di attenzione e di progettazione rispetto a strade che permettano anche alle cargo bike di percorrerle in sicurezza, perché se il ciclista non è aiutato e sostenuto tenderà a non scegliere più la bicicletta.

Paolo Monai osserva il divanetto vicino alla macchinetta del caffè, l'area relax in cui i clienti possono aspettare che vengano effettuate le riparazioni, proprio accanto ad un piccolo spazio dedicato ai libri ed alle letture, un'altra via per riposare e riflettere, poi riprende a parlare: «La consapevolezza cresce discutendo e raccontando, facendo rete, lavorando assieme. In questi dieci anni ci siamo spesso sentiti soli, ma non abbiamo mai mollato e quell'idea, alla fine, ha preso forma ed è una certezza per tante persone, qualcosa che ci auguriamo possa ispirare. La bicicletta è, di fatto, un divertimento: perché non rendiamo sempre più piacevole parlarne? Credo sia la strada per metterla sempre più al centro della realtà, perché di ciò che piace si narra sempre volentieri e dalle storie si può modificare il circostante». E, chissà, magari proprio questa chiacchierata può essere un inizio.

La madison racconta una storia: Leth e Dideriksen

In caccia e non solo nel velodromo di Ballerup, in una sera di ottobre, durante la rassegna iridata. Julie Leth e Amalie Dideriksen erano "in caccia" sin da ragazzine, nei giorni difficili, umidi, freddi, bui dell'inverno danese, ma, ancor prima, nelle inquietudini dell'adolescenza, di quando tutto è possibile eppure nulla è certo. In sostanza una pagina bianca su cui iniziare a scrivere e nulla è più difficile della prima parola, della prima frase. Allora quei venti giri, poco più o poco meno, in fuga dal gruppo eppure all'inseguimento del gruppo stesso, in caccia, per l'appunto, sono sì bellissimi, ma hanno una radice lontana, simili alle cose tanto volute e per riprendere il gruppo principale durante l'americana di volontà ne serve, tra cambi, doppiaggi e quella ellissi da girare senza freni, laddove nelle curve e negli ingorghi ai freni viene da pensare.

Julie Leth era lontana in tutti i sensi: dalla casa in cui è cresciuta al velodromo in cui si allenava c'erano circa tre ore di auto. Un viaggio continuo in quelle stesse giornate umide e buie del freddo inverno danese. Lei fantasticava su quando sarebbe arrivata al velodromo: tanto più là fuori faceva freddo, tanto più sognava quell'istante. Al parcheggio, scendendo dall'auto, vedeva le luci accese in pista, entrava, si toglieva il giubbotto, il cappello, indossava la divisa da pista e iniziava a correre. Alle sue colleghe, cicliste di mestiere come lei, parlava dei velodromi con addosso quella stessa sensazione. Non tutte capivano, non tutte sentivano le stesse cose: qualcuna aveva timore di quei velodromi, qualcuna, semplicemente, era indifferente. Non c'era quel freddo, non c'erano quei giorni-notte, non c'era quell'attesa. Non c'era quel passato che l'aveva costretta ad inseguire. Differenza notevole.

Amalie Dideriksen correva con i ragazzi, negli stessi inverni. Ha imparato in quel momento a "ridefinire i ruoli": sì, perché in quel gruppo gareggiava e avrebbe dovuto gareggiare solo il fratello, invece no. Lei non solo gareggiava, ma vinceva. Voleva vincere, doveva vincere per dimostrare di essere all'altezza, di essere, comunque, nel posto giusto. Quei ragazzi, invece, si arrabbiavano perché a superarli era proprio una ragazza. Rivalità adolescenziali, certo, forse qualcosa in più, perché con quella rabbia iniziò a convivere, reagendo con altrettanta rabbia, per cambiare i ruoli, per togliere etichette e lasciare solamente il merito. Ha imparato in questo modo ad andare veloce, a non tirare i freni, anche di fronte alle spallate del gruppo, alle volate, a chi, affiancandoti, crede che ti sposterai, che lascerai strada. Amalie Dideriksen non molla un centimetro. Sua madre ha paura, prova a far modificare la sua bicicletta da corsa, come fosse una normale bicicletta da città, senza la parte bassa del manubrio, dove si appoggiano le mani quando si sprinta. Quella donna, però, dovette presto abituarsi ad avere paura, a convivere con quel timore, per amore della figlia. Ciclista era, ciclista è.

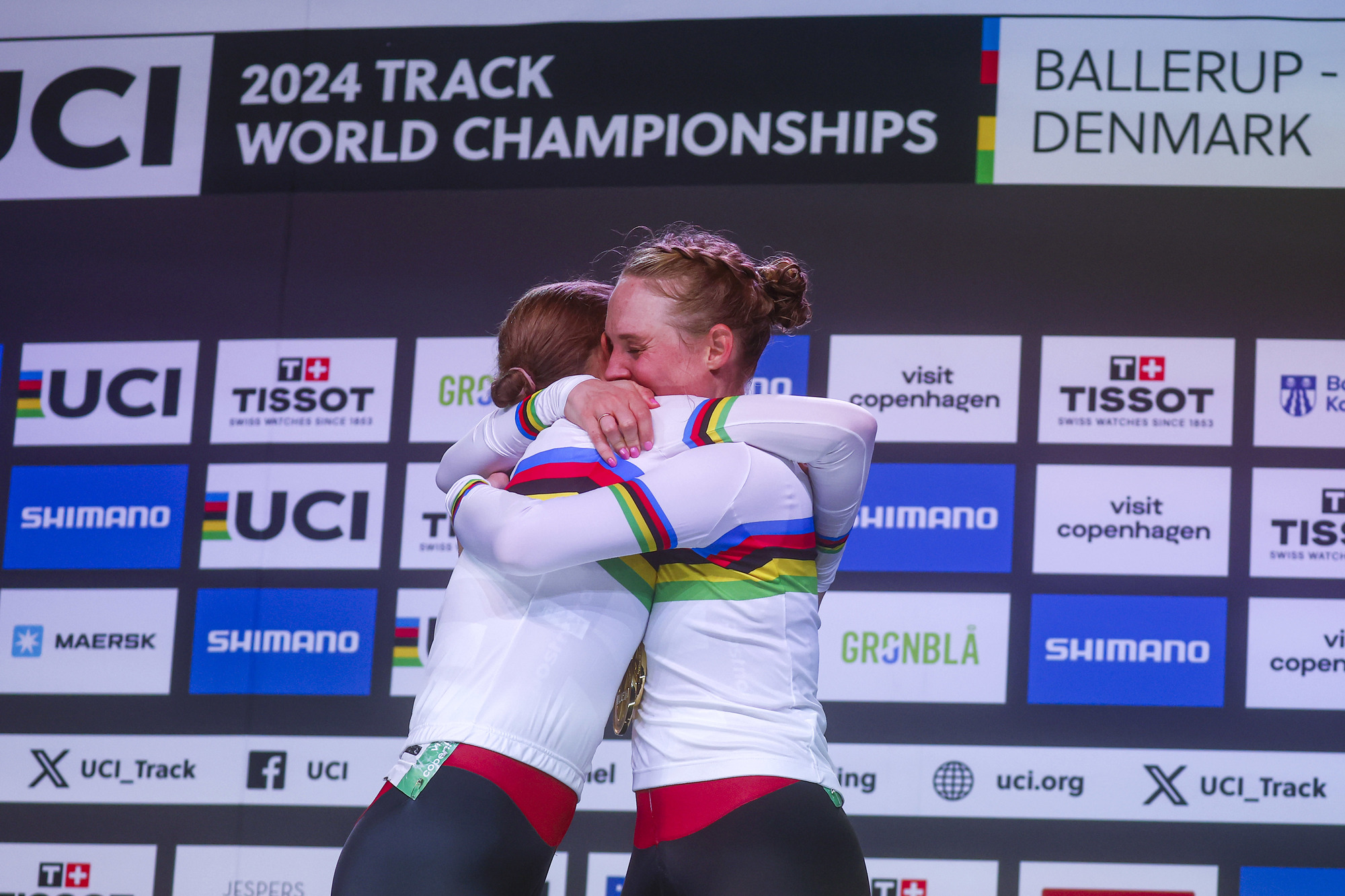

Julie Leth e Amalie Dideriksen sono partite in caccia a 37 giri dal termine della prova mondiale della madison, una mano a prendersi e a portarsi avanti, reciprocamente. Ormai hanno trentadue e ventotto anni, hanno vinto ori europei e mondiali, un argento all'Olimpiade di Tokyo, l'hanno fatto sempre assieme, in pista, nell'americana, e assieme corrono questa volta che è l'ultima volta, almeno per Leth. Le piccole storie che le hanno formate, cresciute, lasciano un residuo in quei venti giri a tutta: conquistano uno sprint, non si arrendono, restano "fuori". Conquistano il secondo sprint, non si arrendono, restano "fuori". Mentre l'acido lattico monta anche nei pensieri di chi osserva e quasi tocca il momento in cui molleranno la presa, si faranno riprendere e aspetteranno una nuova occasione, tirando il fiato, loro rientrano sul gruppo principale, conquistano il giro, venti punti e balzano in testa alla classifica. Non l'abbandoneranno più.

Dopo alcuni giri di pista, in festa, il rallentamento delle biciclette consentirà loro di fermarsi: lo faranno nella parte alta del velodromo, vicino alle famiglie, agli amici, con una bandiera ad avvolgerle. Si grideranno qualcosa in faccia, perché la felicità può anche essere un grido, di una lontana rabbia, di un lontano orgoglio, plasmato dal tempo. Lontano come il velodromo di Ballerup e le sue luci da quel parcheggio, una quindicina di anni fa. Sì, il velodromo era lo stesso, anche se ora tutto sembra differente, da campionesse del mondo. Eppure nelle mani di Julie Leth sul petto, come quando il cuore batte all'impazzata, si scorge una reminiscenza di quei giorni, di quella speranza. In Amalie Dideriksen che le parla all'orecchio, quasi le racconta questa storia, nulla di differente. Il passato si somiglia, non serve aggiungere altro. Il pubblico dell'arena, ad un certo punto, intona l'inno, perfettamente all'unisono, parola su parola. Si dice che negli alberi, osservando il tronco, dai suoi "giri", si possa intuire l'età della pianta stessa. In pista non vale lo stesso ed ogni essere umano ha i propri numeri, già impressi sulla carta d'identità o in memoria, tracce di ciò che è, che è stato e che diventerà, però tanti giri, in testa, in caccia, non passano invano. Soprattutto all'ultima volta, all'ultimo giro, quando voltandosi si vede esattamente come si concludeva quella storia che, all'inizio, pareva senza senso, strana o sghemba.

Foto: Sprint Cycling Agency

TOR330 in sella: nuove prospettive in montagna

Il TOR330 - Tor des Géants è un'avventura da percorrere a piedi, una gara di trail, un vero e proprio giro dei giganti, dove i giganti sono monti e montagne, altitudini verso il cielo settembrino della Valle d'Aosta. Sì, TOR330 è affine alle camminate e alle corse, eppure la mente degli esseri umani ha la capacità di cancellare confini, di ridisegnare mondi e adattarli a nuove fantasie: Fabio Caldaro, l'8 settembre 2024, ha realizzato questo disegno proprio tra i giganti e le loro difficoltà.

Alla partenza si è presentato in sella ad una mountain bike ed ha anticipato tutti pedalando, ovviamente fuori gara, con il desiderio di rispondere a una domanda che si faceva da tempo ed a cui non aveva ancora dato soluzione: «Mi chiedevo se fosse possibile percorrere in sella il Tor des Géants, restando all'interno delle 150 ore di pedalata. La risposta è sì, perché ce l'ho fatta, in 148 ore e 24 minuti, ma c'è una precisazione doverosa: non è cosa per tutti, non è facile e serve adeguata preparazione. Vi sono salite durissime, dislivelli complessivi che, in realtà, non si conoscono precisamente e questo accresce il fascino, ma che oscillano tra i 23000 ed i 29000. Di questi, se si pedala, almeno 19000 sono di portage, con la bicicletta in spalla. La verità è che in bicicletta le difficoltà di un sentiero aumentano sempre, a piedi, tendenzialmente, si semplificano».

A fare da cornice a questa avventura un meteo folle e pioggia su pioggia, acqua su acqua che inzuppa i vestiti ed i volti sin dalla prima mattina.