Pauliena Rooijakkers raccontata dalla sua compagna di camera

Appena rientrata al bus della squadra, una ciclista, con ancora il casco in testa, il numero attaccato alla maglia e gli scarpini addosso, ben prima di entrare in doccia, afferra prontamente lo spazzolino, vi mette il dentifricio e si lava subito i denti. Il rito si ripete ogni giorno, dopo una gara. Qualcuno le chiede il motivo di questa abitudine, inusuale, bizzarra, lei, con naturalezza, risponde: «Sono infastidita dal sapore dei gel che utilizziamo in corsa, non voglio che mi resti in bocca, così cerco di eliminarlo subito, lavandomi i denti, prima di ogni altra cosa». Noi non lo sapevamo, ce lo ha raccontato Greta Marturano che, al Giro d'Italia, era compagna di camera, oltre a essere compagna di squadra, di questa atleta: parliamo di Pauliena Rooijakkers. Nata il 12 maggio 1993, a Venray, nei Paesi Bassi, Rooijakkers è professionista dal 2012, ai tempi della Boels Dolmans. Diversi team nel corso degli anni, dalla Parkhotel Valkenburg, alla CCC Liv, alla Liv Racing, fino alla Canyon-SRAM Racing, due anni fa, nel 2022. Proprio in quell'occasione ebbe modo di soffermarsi sulla bellezza del capitare, dopo varie esperienze, in una squadra in cui le componenti non fossero tutte olandesi, ma provenienti da varie nazioni, con abitudini diverse e differenti modi di guardare al mondo. Sì, perché, spiegò, quando accade ed è possibile restare quel che si è, non ci si sente strani e si comprende che, alla fine, si è, se si vuole, solo particolari ed è un piacere saperlo. A inizio anno, in ritiro a Benicasim, in Spagna, Rooijakkers e Marturano lavoravano in due gruppi differenti, in considerazione della data in cui avrebbero iniziato la stagione, ma un giorno, in una pedalata, Pauliena confidò tre cose che amava particolarmente: «Mi disse: "l'Italia, Livigno e la bresaola, in quest'ordine». Poco per dire di conoscerla, ma un inizio". Niente da dire, tutto coerente.

L'abbiamo già detto, anzi scritto, non è un nome nuovo quello dell'olandese, almeno per chi segue con attenzione il ciclismo, ma, se negli ultimi periodi se ne parla con più frequenza è per il podio conquistato al Tour de France Femmes, terza dietro a Kasia Niewiadoma e Demi Vollering. Protagonista nella giornata più dura, dolce e drammatica allo stesso tempo, tra Glandon e Alpe d'Huez, il giorno in cui avrebbe anche potuto vincerlo quel Tour, precedendo Vollering. A quel punto, da sole all'attacco di Niewiadoma, per qualche minuto anche Rooijakkers ha pensato alla maglia gialla: era la prima volta. Di sicuro non ci pensava a inizio settimana, quando Marturano le scriveva il suo in bocca al lupo: «Non sarà lo stesso senza la mia compagna di camera preferita». Rispondeva così. Simili Marturano e Rooijakkers, almeno nel modo di tenere la camera e per condividere uno spazio comune per giorni e giorni è necessario, altrimenti si accumula altro stress fuori corsa ed è altro spreco di energie: «Siamo entrambe precise, ordinate: se aprivi la porta della nostra camera, sentivi profumo di pulito. Io sono molto, ma davvero molto, più timida di lei, Pauliena è spigliata, ma ha anche qualcosa della mia timidezza: la capacità di selezionare, di non darsi, di non raccontarsi a tutti indiscriminatamente. Sceglie le persone con cui parlare e può non dirti proprio nulla, se non vuole, se non si fida. In camera non abbiamo mai parlato una volta della tappa del giorno stesso o di quella del giorno successivo. Non abbiamo mai riguardato una corsa. Ci isolavamo così, recuperavamo così».

Al Giro d'Italia Women, Rooijakkers ha terminato appena giù dal podio, quarta, ma c'è un altro quarto posto particolarmente significativo, quello raggiunto al Blockhaus, nella sesta tappa, la frazione regina. Si sente a proprio agio su salite lunghe e anche questa non è una sorpresa, forse lo è maggiormente sapere che, un paio di anni fa, per preparare il suo fisico a quella fatica pedalava in spiaggia, di più, ha vinto un campionato europeo di MTB Beach Race. In entrambi i casi, analizzava Rooijakkers, è necessario sviluppare molti watt e soffrire: su una rampa verticale o nella spiaggia e nel vento che arriva dal mare. Rooijakkers e Marturano hanno il medesimo preparatore ed i lavori che si trovano a compiere sono simili, essendo anche entrambe scalatrici,così capita che si confrontino sulla propria condizione: «Anche in ritiro è accaduto. Magari continuavamo a sorpassarci a vicenda in salita e a me scappava da ridere, non era competitività, era un gioco. Non ho mai sentito una volta Pauliena sbuffare o lamentarsi per qualcosa che non funzionava: è una vera e propria leader, riesce a prendere la realtà con leggerezza e divertimento, e chi è più giovane ha tutto da imparare. A me piace ascoltarla perché rappresenta il modo in cui deve essere una capitana, a mio avviso». Al Giro, il ruolo di capitano era condiviso da entrambe, al Tour, invece, «nonostante in giro si dicesse altro», era proprio Rooijakkers la capitana.

«Quando caddi, al Giro, fu Pauliena la prima a preoccuparsi per me. Mi chiedeva un sacco di volte al giorno come stessi. Tra l'altro, per me, a causa del Covid, non è stato un bel Giro. La sera del mio ritiro mi ha scritto un messaggio: "Non pensare a come stai ora, a quel che è successo, a queste sensazioni. Tornerai presto. A testa alta". Tutte le volte in cui ci siamo confrontate sui numeri, devo essere sincera, lei credeva nei miei più di quanto ci credessi io, ma sapevamo entrambe di avere dati buoni e, con quei dati, la squadra aveva ben chiaro dove potesse arrivare Pauliena». La stessa squadra che conosceva alla perfezione la tappa dell'Alpe d'Huez al Tour, quella che Rooijakkers ha subito ringraziato a fine corsa, per il ritiro in quota insieme, per i piccoli lavori quotidiani, che nessuno vede ma ci sono, per il cibo e tante altre cose. In Fenix-Deceuninck, ha precisato, non esiste separazione tra squadra maschile e femminile ed è questo scambio reciproco che porta alla crescita. Per il resto, su tutto quel che c'è da migliorare si può lavorare.

Greta Marturano torna con il racconto al ritiro che ha preceduto il Giro d'Italia: «Erano i giorni del mio compleanno ed io ero abbastanza giù di morale, lontana da casa, senza la possibilità di festeggiare. Pauliena Rooijakkers l'ha saputo, ha preso la propria macchina, è andata al supermercato, ha comprato i miei biscotti preferiti e ha organizzato lei una festa, così, quando sono scesa a pranzo, c'era una grande scritta di auguri e un banchetto. Mi piace raccontarlo perché parla della persona prima che dell'atleta». Alla conclusione del Tour, al messaggio di Marturano, Rooijakkers ha risposto con poche parole: «Grazie per il sostegno. Avanti così, verso i prossimi traguardi». Niente da aggiungere, ha detto tutto Pauliena.

Foto: Sprint Cycling Agency

5 cose dal Tour de France Femmes

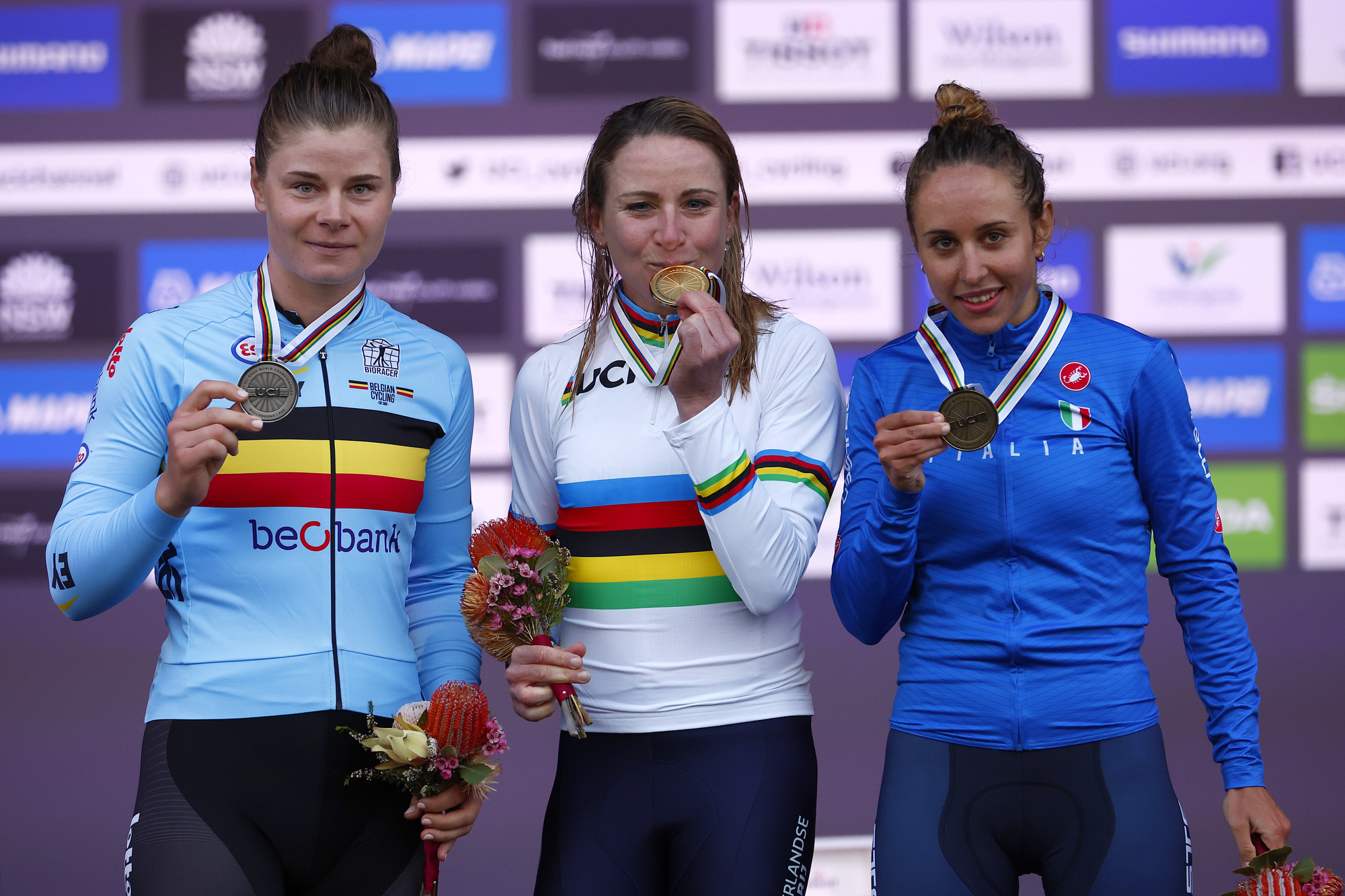

Il Tour de France Femmes 2024 va in archivio. A vincerlo è Kasia Niewiadoma su Demi Vollering e Pauliena Rooijakkers. Nelle pieghe della corsa, cinque aspetti -o forse giusto qualcuno in più- che non potevamo non raccontare.

«NOI, COME DONNE, CE L'ABBIAMO FATTA. SIAMO QUI!»

"Quello che mi porto a casa da questo Tour de France Femmes è che noi, come donne, ce l'abbiamo fatta. Siamo qui": sono parole di Sofia Bertizzolo, UAE Adq, al primo Tour de France. Anzi, sono parole di Sofia Bertizzolo nel giorno del ritiro dal Tour, la prima corsa a tappe che non riesce a concludere. Insieme a questa riflessione, considerazioni su tutte le persone ad attendere la corsa in strada, ad aspettare il gruppo, per festeggiarlo: a Rotterdam, alla grande partenza, in pianura, in tappe senza grandi sorprese e sui tornanti dell'Alpe d'Huez. Anche in questo, ce l'hanno fatta le donne, soprattutto le donne, e non può essere dimenticato. Ce l'hanno fatta con la fatica ed il merito, perché è così che si fa, ce l'hanno fatta con i sacrifici e le sconfitte, ce l'hanno fatta, anche, va detto, con un patrimonio di piccole e grandi ingiustizie quotidiane che non riguarda solo lo sport. Ma qui di ciclismo si parla. Ed il ciclismo, come lo sport e tutta la quotidianità, è anche (ci piacerebbe dire soprattutto) un fatto di cultura, di conoscenza e consapevolezza. Non esiste altra possibilità per farcela e per fare in modo che, in ogni domani, ci siano sempre più donne a farcela, con lo stesso merito, ma con un punto di partenza uguale e con sacrifici ripagati allo stesso modo, con un lavoro ripagato allo stesso modo. Non ci si può fermare di raccontare. Chi conosce si interessa, chi si interessa scende in strada, chi scende in strada, chi accende il televisore o chi legge un articolo conosce e solo conoscendo si può contribuire ad una realtà diversa, forse, più giusta. Per questo, a nostro avviso, non esiste considerazione sulla corsa, senza questa considerazione madre.

ESSERE KASIA, ESSERE DEMI

Nel tardo pomeriggio di domenica, diciamo verso le diciannove, davanti ad un televisore o sulla linea del traguardo, non sapevamo più cosa pensare, cosa provare. Il punto è che, in quell'istante, a battaglia finita, eravamo tutti sia Kasia Niewiadoma che Demi Vollering, ci riconoscevamo sia nell'una che nell'altra. Allo stesso modo. Nella gioia incontrollabile di Niewiadoma per la conquista del Tour de France, dopo un inseguimento infinito (più di cinquanta chilometri, tra Glandon e Alpe d'Huez) e dopo tante, forse troppe, delusioni, tanti, forse troppi, secondi posti, vittorie sfiorate e lasciate andare. Non esiste nessuno che non ne capisca la portata, il significato, che non possa immedesimarsi, anche in chi non ha mai pedalato. In egual maniera, tutti possono comprendere il "non è abbastanza" detto tra le lacrime di Vollering, a terra, sfinita, con in mano una vittoria tanto bella quanto apparentemente inutile, un'impresa degna delle più grandi imprese del ciclismo che si realizza a metà e lascia il vuoto. Senza quella caduta, Vollering avrebbe vinto il Tour? Probabile. Sicuramente la corsa avrebbe avuto un altro svolgimento, ma le cadute sono parte della corsa. Non sono, invece, necessarie troppe analisi e non occorrono dietrologie, per dire che, nei meccanismi di Sd-Worx, nel giorno della caduta di Vollering, qualcosa non abbia funzionato, perché, se la maglia gialla cade, qualcuno ad attenderla dovrebbe esserci sempre. Un problema alla radio? Un errore di comunicazione? Non serve neppure parlarne ora. Domenica eravamo tanto Kasia Niewiadoma che Demi Vollering, dimezzati eppure interi. Accade con i libri e accade con lo sport: si vivono più storie, più vite.

LA FAVOLA BELLA

La prima volta che abbiamo scritto di Pauliena Rooijakkers, in questo Tour de France, era dopo la tappa di Morteau, quella vinta da Cèdrine Kerbaol: Pauliena era da sola, da un lato delle transenne, a piangere, mentre la festa di Kerbaol esplodeva. Sentiva di aver perso un'occasione, visto che al momento dello scatto della francese era stata l'unica a crederci. Lo scatto del giorno seguente, verso le Grand Bornand era un tentativo di rimediare a questa possibilità andata in fumo. Ma la vera favola bella di Rooijakkers si realizza nella fuga infinita di Demi Vollering verso l'Alpe d'Huez, quando l'unica a tenerle la ruota è proprio lei. Tutti parlano del testa a testa tra Niewiadoma e Vollering ma, se Rooijakkers precede l'olandese al traguardo, il Tour è suo. Non succederà, finirà al secondo posto di tappa e terza in classifica generale, tuttavia sarà comunque una favola bella. Non è un nome nuovo quello di Rooijakkers: solo un mese fa, al Giro d'Italia Women, ha concluso quarta e, a trentuno anni, le sue caratteristiche, già ben conosciute nel plotone, stanno ancora evolvendosi. Le salite lunghe le piacciono, ma alla maglia gialla non pensava nemmeno. Ha ringraziato la squadra, ha detto di dovere molto alle sue compagne ed in effetti Fenix Deceuninck è uno dei team che meglio si sono mossi in questo Tour de France Femmes: Yara Kastelijn e Julie De Wilde, tra le altre, le sono sempre state al fianco. Di Puck Pieterse nemmeno parliamo. Sì, perché il paragrafo successivo è dedicato proprio a lei.

LA PRIMA DI PUCK

Da Valkenburg a Liegi, nei luoghi simbolo delle Classiche, Puck Pieterse, ventidue anni, ha sfidato con piglio e senza alcun timore la maglia gialla Demi Vollering e, in una volata all'ultimo respiro, ha strappato la prima vittoria su strada tra le élite, lei che è specialista di cross e mountain bike. L'anno scorso, il sesto posto alla Strade Bianche aveva già messo in risalto le ulteriori potenzialità di questo giovane talento, qui l'esaltazione e la conferma, ammesso che servisse, con giusto otto giorni di gara prima del Tour. Tuttavia, raccontare il Tour di Pieterse è discorso ben più complesso del racconto di quella vittoria: una maglia a pois conquistata e difesa per diversi giorni, spesso in sprint a due con Silvia Persico, prima che passasse a Justine Ghekiere, e la maglia bianca finale che la consacra miglior giovane del Tour de France Femmes, davanti a Shirin van Anrooij e Marion Bunel. Inciso: occhio anche a Bunel che, dopo la vittoria di Alpes Grésivaudan Classic, a giugno, quando la strada saliva, si è messa in mostra anche in Francia. Tornando a Pieterse, anche Mathieu van der Poel le ha dedicato una storia instagram e molti hanno parlato della sua vittoria, quasi fosse un auspicio di futuro. Nel ciclismo capitano talenti assolutamenti "multiformi", dalle diverse sfaccettature e possibilità, e, quando si manifestano, tutti respirano a pieni polmoni, a prescindere dalla nazionalità o dalla squadra. Sì, perché servono, come l'aria, e fanno bene a tutti. A chiunque guardi, a chiunque si esalti.

Da Valkenburg a Liegi, nei luoghi simbolo delle Classiche, Puck Pieterse, ventidue anni, ha sfidato con piglio e senza alcun timore la maglia gialla Demi Vollering e, in una volata all'ultimo respiro, ha strappato la prima vittoria su strada tra le élite, lei che è specialista di cross e mountain bike. L'anno scorso, il sesto posto alla Strade Bianche aveva già messo in risalto le ulteriori potenzialità di questo giovane talento, qui l'esaltazione e la conferma, ammesso che servisse, con giusto otto giorni di gara prima del Tour. Tuttavia, raccontare il Tour di Pieterse è discorso ben più complesso del racconto di quella vittoria: una maglia a pois conquistata e difesa per diversi giorni, spesso in sprint a due con Silvia Persico, prima che passasse a Justine Ghekiere, e la maglia bianca finale che la consacra miglior giovane del Tour de France Femmes, davanti a Shirin van Anrooij e Marion Bunel. Inciso: occhio anche a Bunel che, dopo la vittoria di Alpes Grésivaudan Classic, a giugno, quando la strada saliva, si è messa in mostra anche in Francia. Tornando a Pieterse, anche Mathieu van der Poel le ha dedicato una storia instagram e molti hanno parlato della sua vittoria, quasi fosse un auspicio di futuro. Nel ciclismo capitano talenti assolutamenti "multiformi", dalle diverse sfaccettature e possibilità, e, quando si manifestano, tutti respirano a pieni polmoni, a prescindere dalla nazionalità o dalla squadra. Sì, perché servono, come l'aria, e fanno bene a tutti. A chiunque guardi, a chiunque si esalti.

TOURBILLON

Sì, Tourbillon, ovvero chicche, note, appunti alla rinfusa. Un poco di tutto quello che ci ha colpito.

-Le volate sono il regno di Charlotte Kool, due su due e la maglia gialla dopo la prima. Una sorta di sogno. A inizio anno avevamo parlato con Rachele Barbieri di come si sarebbe strutturato il treno di firmenich-dsm, ora abbiamo la risposta. Allo stesso modo sappiamo del feeling tra Kool e la sua ultima donna, tra Kool e Barbieri. L'abbiamo visto in volata, l'abbiamo visto nei giorni più difficili di Kool, quelli che hanno preceduto il ritiro. Sempre lì, a scandire il ritmo, a sostenere, ad aiutare, solo con la presenza. L'ultima donna è anche questo.

-Marianne Vos è sempre più "regina": trentasette anni, sempre nelle prime posizioni nelle tappe a lei adatte, in fuga, sin dai primi chilometri, anche nelle tappe più dure per conquistare punti preziosi per raggiungere il proprio traguardo. Alla fine, la maglia verde della classifica a punti è sua.

-Il grazie qui lo dobbiamo a Andy McGrath che, sul proprio profilo X, ha scovato una chicca: provate a mettere in fila i piazzamenti di Sarah Gigante a questo Tour de France Femmes. Cosa notate? 117-84-56-34-30-25-11-8. Esatto, una crescita costante che l'ha portata a chiudere in settima posizione in classifica generale. Un gran bel Tour, non c'è che dire.

-Azzurre? A fine Tour, in classifica generale sono da segnalare il quinto posto assoluto di Gaia Realini ed il dodicesimo di Erica Magnaldi. Silvia Persico ha provato a lottare per la maglia a pois, Cristina Tonetti, invece, l'ha vestita ed è stata la prima italiana a indossare una maglia di leader di una classifica dal ritorno del Tour.

-Impossibile non menzionare due veri e propri numeri: quello di Cèdrine Kerbaol a Morteau e quello di Justine Ghekiere a Le Grand Bornand: fantasia, coraggio e intraprendenza. Buone doti per una ciclista.

Foto: Sprint Cycling Agency

Reverb Hub, Bergamo

Il volo degli aerei sopra la città di Bergamo può essere un'ispirazione perché da lì, dall'alto, attraverso lo scrutare degli occhi ed il rimando delle loro immagini elaborate dalla mente, riescono a nascere e svilupparsi idee e progetti e, cartina alla mano, dalla crescita, dalla maturazione, delle idee e dei progetti si fanno largo, si fanno spazio i viaggi. Il signore irlandese che ora si sta arrampicando sulle strade del Passo San Marco, in sella alla bicicletta noleggiata stamani da Reverb Hub, in via Casalino 5/N, a Bergamo, non è stato il primo a rivelarlo a Federico Bassis che, in questo momento, attende il suo ritorno tra le pareti in legno e quelle in stile industriale di questo luogo fisico, in linea con i colori del marchio 3T, materializzazione di un pensiero, in cui trovarsi per andare altrove. Milano è a poco più di mezz'ora di strada: chi pedala può fermarsi tra queste strade, conosciute attraverso le imprese vissute guardando il Giro d'Italia ed Il Lombardia, la famiglia, invece, può ampliare la propria prospettiva e recarsi in città, magari con i figli, per trovarsi nuovamente a sera. Incontro e dispersione, dopo una condivisione: ci sono gli aeroporti di Milano e Venezia che esplorano i cieli e c'è la ciclabilità urbana e del circondario che setaccia le strade. «Credo sia necessario curare la cultura della bicicletta e del viaggio in bicicletta. In quest'ottica, penso ai cartelli lungo le ciclabili di Bergamo, che non solo indicano il percorso ma lo raccontano anche. Il turista non si sente solo, abbandonato, ma accompagnato. Guardiamoci attorno: vediamo la fascia delle Prealpi con salite che arrivano fino agli 800 metri di altitudine, pedalabili, da gustare lentamente, senza fatica, e poi le salite dure, fino ai 2000 metri, verso le vette, con venti o più chilometri a massacrare i muscoli. La realtà c'è, va conosciuta».

Reverb Hub ha due anime, da una parte il noleggio, «che non è semplicemente e solo prendere una bicicletta in prestito», dall'altra la comunità del Reverb Team, secondo il manifesto e le parole chiave, sotto la cornice "together", insieme, ovvero divertimento, socialità, esplorazione, apertura, alla ricerca di un ciclismo inclusivo e non categorizzante. «Noleggio, a nostro avviso, significa far capire quel che è possibile fare con una bicicletta. Vorremmo trasmettere consapevolezza, aiutare a comprendere, per questo non noleggiamo per mezza giornata, perché servono ore, serve tempo. La nostra chiave di lettura è il legame con il territorio, non chiusura, ma capacità di credere a quel che si ha attorno: solo così è possibile essere internazionali. Senza radici non esiste universo. La trasmissione di qualcosa è la base perché nasca la voglia di andare ed il desiderio di tornare, una sorta di circolo virtuoso, il miglior lavoro che si possa fare».

L'aspetto connesso alla comunità viene curato attraverso ride infrasettimanali e uscite nel fine settimana, dedicate a tutti e, forse, soprattutto agli abitanti della città che ancora non l'hanno esplorata, come spesso accade con quel che è più vicino, a portata di mano o di ruote e pedali. Bassis cita, a titolo di esempio, la zona della Valcava, il laghetto del Pertús, Calolzio Corte, la Valle Imagna, la Costa del Palio ed i Piani di Artavaggio, senza scordare la possibilità di fare portage lungo i fiumi di montagna, in alta quota.

Quel signore irlandese è arrivato qui con delle domande e questo è sempre positivo perché da qui passa la conoscenza e quindi la consapevolezza: «Le richieste spaziano dal peso, alla tipologia di ruote che si possono montare, fino all'alluminio piuttosto che al carbonio o al gruppo elettronico o meccanico in uso. Talvolta, quando si tratta di persone provenienti dall'estero, la corrispondenza inizia già via mail, da giorni prima. Anche questo è un passo in più verso il cliente, qualcosa che possiamo permetterci non avendo una flotta di bici da noleggiare troppo ampia. Si tratta di minuti preziosi dedicati a ciascuno che, da una parte dimostrano il nostro interesse nei suoi confronti, dall'altro permettono di non trovarsi soli di fronte al mezzo e al suo settaggio. Sono sufficienti delle misure corrette della bicicletta per cambiare completamente l'esperienza e dimostrare cura nei confronti del singolo». Ognuno, infatti, ha le proprie esigenze, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche rispetto al tipo di viaggio che immagina, ai sogni che ha proiettato sulla bicicletta. Sicuramente Bergamo ha una grossa tradizione di ciclismo su strada e ogni paese vanta una propria squadra amatoriale, tuttavia, nel tempo, si è rilevato un vero e proprio cambio generazionale: i gruppi della domenica, racconta Bassis, ci saranno sempre. Sono coloro che salgono in sella alle otto del mattino, hanno un giro predefinito, con salite classiche, e, intorno a mezzogiorno, tornano a casa.

«Quando parlo di nuova generazione, non mi riferisco tanto ad un fattore di età, ma di abitudini e desideri. La nuova generazione è quella che si è stancata di quel giro sempre uguale e in bicicletta ha scelto l'esplorazione. Sono coloro che vengono alle ride del giovedì e cercano luoghi lontani dal traffico, nella natura». La bicicletta, poi, è lo specchio di quel che si vuole: il gravel è legato spesso a un pubblico più giovane, la bici da strada a un utente di media di quarant'anni di età, spesso anche a stranieri in viaggio di lavoro che, la sera prima di partire, si cimentano in una pedalata più performativa, in generale c'è molta curiosità anche per l'e-bike light, che permetta un'assistenza fluida e dei giri più lunghi, nonostante gli anni che passano.

L'ingresso da Reverb Hub presenta uno spazio libero con un televisore dove è possibile seguire il Giro d'Italia, il Tour de France o qualunque classica: questo è il luogo dell'accoglienza, per le ride e non solo, dove c'è una macchinetta del caffè, qualche bevanda, dove si può ascoltare musica e venire in qualsiasi orario per trascorrere del tempo libero. Il resto del negozio mostra un doppio volto, da un lato, in un corridoio, il lato espositivo, dall'altro quello dedicato al noleggio bici. Il Team Reverb si cimenta in gare e avventure lungo tutto l'anno, dalla gara Uci, al bikepacking in Patagonia sino al bike to work: il luogo fisico dell'hub è importante anche in questo senso perché è il punto in cui confluiscono tutte le persone, tutti i ciclisti, ed in un certo senso contribuisce alla possibilità di riconoscersi, come, in altro modo, fa il tesseramento in una squadra. «Tutti pedaliamo ed è importante farlo in modo rispettoso ed inclusivo. Purtroppo, credo che spesso il ciclismo sia ancora settario, fondamentalmente perché si teme la contaminazione, non si comprende quanto possa essere bella e preziosa. Faccio un esempio: molte persone che si dedicano al gravel, hanno scelto questa strada perché stanche di un mondo troppo performante. Ora, secondo me, però, si sta cadendo in un errore: anche loro temono l'incontro perché hanno paura che il mondo da cui sono fuggiti possa tornare ed intrufolarsi nel gravel. Dall'altra parte, coloro che sono maggiormente dediti alla strada sostengono che il gravel, essendo anche divertimento, sia una perdita di tempo. Penso sia sbagliato, bisogna, invece, provare a coinvolgere tutti, perché la bicicletta, pur in tutte le declinazioni, è una sola».

L'hub è il luogo in cui è fissato un appuntamento e gli appuntamenti contribuiscono a smuovere, a togliere la pigrizia che, talvolta affligge. Anche a Federico Bassis, che a un progetto simile aveva già iniziato a lavorare con Bergamo Experience, al fine di far esplorare il territorio e di mettere a disposizione la propria conoscenza, è capitato, qualche volta, al giovedì, al pomeriggio, dopo pranzo, di pensare che, la sera, avrebbe voluto andare a casa, stare tranquillo, rilassarsi. Poi, d'improvviso, la porta si apriva, arrivava qualcuno, chiedeva quale sarebbe stato il percorso di quella serata, iniziava a raccontare di biciclette, e qualcosa si riaccendeva, la voglia tornava. «Ho sempre desiderato fare qualcosa di simile, trasmettere la mia esperienza, raccontare, entrare in empatia con gli altri e condividere un momento. Ora incontro molte persone, sono sempre in contatto con gli altri e, dirò la verità, non mi immaginavo potesse essere così bello, potesse farmi stare così bene».

Sì, alla fine serve sempre un motivo per quello che si fa, per iniziare a farlo oppure, semplicemente, per continuare, con la stessa intensità e la stessa attenzione, per esserne convinti, entusiasti e Federico Bassis ha ben presente dove ritrovare quella scintilla quando, per qualunque motivo, sovviene qualche dubbio: «Basta ascoltare chi entra qui e mi dice: “Grazie per avermi fatto scoprire quel luogo, è stato davvero bello. Te ne sono grato". La gratitudine delle persone è la cosa migliore che possa capitarti. Di fronte a questo, puoi solo dirti e ripeterti: "Ecco perché lo faccio"». A noi sembra che non faccia una piega e non serva aggiungere altro: è perfetto così. E, se qualcosa manca, basta andare da Reverb Hub per completare la storia. Il signore viaggiatore irlandese è tornato, ha riconsegnato la bicicletta, era felice: ora si torna a casa.

La prima Olimpiade: intervista a Chiara Teocchi

Ad un certo punto, lungo il percorso della gara olimpica di Cross Country, Haley Batten, partita abbastanza in fondo, ha raggiunto le ruote di Chiara Teocchi e l'ha chiamata. Teocchi, con la coda dell'occhio, l'ha vista, si è spostata a lato, le ha semplicemente detto "vai": «Mi sono fatta da parte, le ho detto di andarsi a prendere la medaglia che meritava. Non l'avrei fatto per chiunque, tanto più per il fatto che la mountain bike è una disciplina individuale: con Haley siamo state compagne di squadra, in passato, il legame è rimasto e questa è stata l'occasione per restituire qualcosa». Qualche giorno prima della prova, la famiglia di Haley Batten aveva chiesto alle persone a lei più care di registrare un video di auguri: Chiara Teocchi era tra queste. Come lo ha visto, Haley le ha telefonato, piangendo, emozionata.

In fondo, Teocchi sta parlando di sogni e sa bene che, per le atlete, molti sogni coincidono, corrispondono, poi ciascuno li realizza in modi differenti e con tempi diversi. Dice che nell'oro di Pauline Ferrand-Prèvot, all'ultima occasione, prima del passaggio su strada, la prossima stagione, si riconoscono tutte e lei in particolar modo: «Quando eravamo ragazzine, la guardavo e volevo essere lei: per questo ho intrapreso la multidisciplina, per questo, in mezzo alla folla di Francia, in delirio per la sua vittoria, ho sentito una sensazione che credo abbia qualcosa in comune con la sua felicità. Perché ci assomigliamo tutte, abbiamo sperato nelle stesse gioie, a volte temuto le medesime paure. Se dovessi immaginare una vittoria olimpica, la vorrei così, esattamente così. Vicino a casa, alla mia gente».

Allora ci si riconosce, in un modo o nell'altro. Per questo, quando al villaggio olimpico ha visto, accanto a lei, Simone Biles, ginnasta e sua ispirazione, Teocchi ha subito pensato di presentarsi, dirle ciò che provava, abbracciarla e chiederle una foto: «Non l'ho fatto, non ne ho avuto il coraggio, sono semplicemente rimasta a guardarla, pensando che mi sembrava incredibile essere nel suo stesso posto, pensando a quanto sia bello ciò che Biles riesce a fare con il suo corpo». Solo tre incontri, uguali e differenti, dietro a cui si celano storie che, spesso, nemmeno si conoscono. Talvolta difficili, tormentate. Anche quella di Chiara lo è stata e non è poi passato così tanto tempo, eppure, ora, con l'Olimpiade di Parigi e quella top ten sfiorata, undicesimo posto, uno dei migliori risultati dai tempi di Paola Pezzo, tutto il resto sembra distante, di un altro mondo.

Nel 2020, l'Olimpiade di Tokyo era vicina, così vicina da diventare un'ossessione: «La passione non c'era più, era diventata un'idea fissa. Non ero più concentrata sul mio percorso, guardavo tutto quello che facevano le altre atlete, le colleghe e vivevo un costante confronto con loro, su ogni cosa, su ogni singolo dettaglio. Una sorta di inferno: prima perdi di vista la tua strada, poi ti perdi. Di solito accade così». In quel periodo, le viene anche diagnosticato un problema al cuore, una situazione da risolvere tempestivamente secondo il medico: «”Chiara, se non ti operi, non posso rilasciare l'idoneità alla pratica sportiva. Vuoi continuare a pedalare? Dovrai farlo da appassionata, assumendoti tutti i rischi del caso. Altre possibilità non ci sono, punto e basta". Ricordo come ora queste frasi e ricordo il mio tentativo di rimandare l'intervento dopo l'Olimpiade. L'ossessione, la stessa ossessione».

Alla fine, quel medico l'ha operata e all'Olimpiade di Tokyo non è andata, per questione di punteggi, tuttavia, racconta, non sarebbe ancora stata pronta per affrontarla. Serviva un'altra Chiara Teocchi, una versione diversa, una versione migliore, a cui ha lavorato in questi anni: «A Parigi ho vissuto la prima esperienza e la prova dei giochi è differente dalle altre gare, da quelle di Coppa del Mondo: bisogna essere capaci di lasciar scorrere la bicicletta e, per farlo, è necessaria una grande sicurezza in sella che, forse, a me ancora manca. In salita spingevo bene, poi perdevo qualcosa. Credo dipenda anche dai percorsi, solitamente corriamo nei boschi, all'Olimpiade si corre nei parchi, vicino alle città. Devo trovare un luogo simile, crearlo, forse, e allenarmi lì». Ha parlato con Luca Braidot, quarto piazzato nella prova maschile: Luca le ha detto che l'Olimpiade, di fatto, è un progetto, da far crescere negli anni e lei, pensando a queste parole, ha in mente Los Angeles 2028: con un'amica ha provato a prenotare i biglietti aerei, non è stato possibile, perché il massimo anticipo, sulla prenotazione, è di un anno. Sorride, Chiara Teocchi.

«Sono cambiata io, certo, ma, in realtà, in quattro anni cambiano tantissimi aspetti nella vita di una persona. Cambia l'ambiente attorno a te e cambiano anche le persone che hai accanto. Nel mio caso, credo che anche questo aspetto sia stato decisivo: ho sempre avuto accanto persone che mi hanno amata e hanno voluto il mio bene, però non è detto che basti questo per capire davvero quel che significa realmente essere una atleta. Spesso si fatica a comprendere questo modo di vivere e allora iniziano i dubbi. Io credevo di essere troppo emotiva, troppo sensibile, troppo insicura, di non andare bene, così mi paragonavo alle altre atlete. Nel tempo è cambiato anche il mio concetto di "bisogno" degli altri, qualcosa che credo debba essere reciproco, non un gancio a cui aggrapparsi per ritrovare sicurezza in te». Il passo decisivo, in poche parole, quello che oggi la carica di un entusiasmo che fatica a stare nelle parole: «Se penso che, quando mi suona la sveglia al mattino, mi sento orgogliosa di quel che sto facendo, del percorso che sto costruendo, mi sembra incredibile: tutto da un anno e mezzo a questa parte».

Nel frattempo, anche il suo mondo, la disciplina della mountain bike, si sta evolvendo e anche a livello federale si fanno passi avanti, la presenza di uno chef in nazionale, ad esempio, per curare ogni dettaglio, a livello anche di tecnica e di allenamenti, a questo si aggiunge la presenza di nuovi materiali: «Credo l'Italia debba solo adeguarsi al fatto che le cose cambiano, è necessaria questa apertura, per cui, però, serve pazienza, Ci sono nazioni che sono, oggettivamente, più avanti rispetto a noi, la Francia o la Svizzera, ad esempio. In Svizzera, sin da giovani, ci si cimenta su percorsi, aperti, con passaggi tecnici: una scelta del genere è vincente, perché la tecnica non la scordi più. Il nostro è un ottimo vivaio, bisogna collaborare, solo questo». Il percorso riparte, dapprima i Mondiali e, poi, il lavoro che serve per essere a Los Angeles, ad un'altra Olimpiade.

Foto: Sprint Cycling Agency

Il C.T. a tutto campo: «Elisa Longo Borghini, la capitana assoluta»

I primi Giochi Olimpici che vengono alla mente di Paolo Sangalli, Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile di ciclismo su strada, sono quelli di Los Angeles 1984, quando era ancora un ragazzino: in Carl Lewis, nel suo gesto atletico, c'è, a suo avviso, lo spirito olimpico, autentico, reale, anche se, nell'era moderna, altri sportivi hanno conquistato svariate medaglie, si pensi a Michael Phelps, per fare un esempio. Saranno anche i 100 metri, aggiunge, che sono un simbolo da cui è difficile staccarsi. Da atleta, sostiene Sangalli, sapeva benissimo che non sarebbe mai arrivato a partecipare ad un'Olimpiade, però quello è il sogno di ogni sportivo e restava anche il suo, nonostante tutto. La prima Olimpiade l'ha vissuta nel 2012 a Londra, in qualità di collaboratore tecnico e «sin da quei giorni, ogni edizione ha sempre aggiunto qualcosa a quel che sono, come uomo e come professionista. A Parigi questo percorso tocca il culmine: ho vissuto con questa consapevolezza i mesi di avvicinamento e vivo allo stesso modo questi giorni. La responsabilità c'è, però la responsabilità, a mio avviso, se vissuta correttamente, non deve far paura, spaventare. La responsabilità è qualcosa di alto, qualcosa di cui essere orgogliosi. Dirò di più: quel sogno di ragazzino, ora che si è materializzato, è così forte da sostenere qualunque responsabilità». A casa, restano un ragazzo e una ragazza felici di poter chiamare C.T. il padre: ai suoi figli ha provato a raccontare sempre la parte bella dello sport, depurandolo dallo stress e dalle negatività, che pur esistono. «Certo, ho sempre parlato loro della sconfitta, del non raggiungimento dell'obiettivo, ma questa è la normalità delle cose. So di essere un genitore severo, a tratti, duro, se vogliamo: credo fermamente che non esista alcun risultato senza sacrificio, credo nel sacrificio, credo nella fatica. L'ho sempre detto ai miei figli, lo dico alle atlete e, in entrambi i casi, quando sono severo, quando devo esserlo, l'unica mia preoccupazione è di essere anche giusto. Spero di esserlo sempre, l'intenzione è quella».

Anche perché Sangalli respinge completamente l'idea del "potere di decisione" in quanto tale che, comunque lo si intenda, è ovvio associare al suo ruolo. Spiega che le atlete convocate, Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico, sapevano già della convocazione, senza bisogno della sua comunicazione, esattamente come chi non avrebbe partecipato ne era consapevole. L'evidenza è stata data dal percorso e il fatto che non ci siano state polemiche o discussioni, precisa, significa che, alla fine, tutte si sono riconosciute in questa scelta: «Non mi piace l'idea dell'uomo che, seduto ad un tavolo, distribuisce verdetti e decide i "destini" di altre persone, con un sì o un no, come fosse una sentenza. Mi sembra un brutto modo di svolgere un mandato, tenendo tutti sul filo dell'incertezza, intimorendo, per certi versi. No, non mi piace. Penso, anzi, alle atlete che non sono qui, so quel che provano, mi spiace. Un Commissario Tecnico non decide i destini di nessuno, fa delle scelte con un metodo che ritiene giusto e, più giusto è il metodo, meno sono i contrasti. Questo non significa che le scelte siano sempre corrette, significa, però, che sono applicate con un criterio di correttezza». La costruzione della squadra è avvenuta sulla scia di un pensiero: essere pronti a qualunque possibile scenario la gara dovesse riservare e gli scenari sono molteplici, per il percorso e per la prova olimpica che è, in quanto tale, una prova "speciale": «Si parte circa in novanta atlete, la gara, tuttavia, se la giocheranno più o meno la metà. Sarebbe banale parlare di Montmartre oppure dello strappo finale di quasi un chilometro, tutto all'insù, eppure sicuramente quelli saranno momenti decisivi. Ricordiamoci, però, che, fuori dalla città, in aperta campagna, ci troveremo ad affrontare sei côtes, curve, vento e strade strette, in cui ogni metro sarà importante. Non vorrei dimenticassimo la "lezione Kiesenhofer": a Tokyo nessuno credeva potesse arrivare quella fuga, invece dieci minuti non si possono lasciare ad alcuna atleta». Quella che, inizialmente, definiamo "lezione Kiesenhofer" è, in realtà, per Sangalli un fatto paradossale: l'assenza di radioline per comunicare con le atlete in corsa che rende quasi impossibile correggere eventuali errori.

«Non eravamo gli unici a essere spiazzati: Annemiek van Vleuten credeva di aver vinto. Noi, anzi, avevamo il vantaggio di avere l'hotel sul percorso. Risulta molto, molto difficile comunicare in questo modo. Ho fatto un calcolo: avrei bisogno di circa venticinque persone dello staff sul tracciato per passare tutte le informazioni. Quel numero sarà impossibile, cercheremo di farcela con venti o poco meno. Sicuramente le atlete non possono tornare all'ammiraglia ogni volta, devono stare davanti. Il monito principale è: non troviamoci mai nella condizione di inseguire, perché chi insegue ha perso». Qui Paolo Sangalli cita un momento del Mondiale a Glasgow, quando le azzurre non sono entrate in fuga e hanno dovuto cercare di chiudere, assieme alla Germania: «Al Mondiale le squadre hanno più atlete, si possono permettere due capitane e una outsider. Qui no: se dobbiamo rincorrere per trenta chilometri, automaticamente dobbiamo rinunciare a qualche atleta per il finale e siamo solo quattro». Startlist alla mano, Sangalli elenca come atlete temibili, fra le altre, Grace Brown, Liane Lippert, Kristen Faulkner, ma aggiunge che saranno almeno venti le rivali da controllare e precisa, inoltre, che soprattutto a nazioni come Olanda, Belgio e Francia non si possono fare sconti, «perché, se si lascia margine a Kopecky, chi colma il gap?». Con le atlete, tuttavia, della tattica parlerà solo negli ultimi giorni, per non caricarle di stress inutile o di concetti che non avrebbero modo di assorbire, in preda al momento. Con noi si concede qualche istante per tratteggiare le quattro atlete scelte, con un aggettivo che ne definisca le caratteristiche.

«Elisa Balsamo è la classe. Ha tutto quel serve per ottenere risultati e i risultati con quelle caratteristiche non possono che arrivare. Al Giro d'Italia Women le ho detto che non deve dimostrare nulla a nessuno e oggi vorrei ripeterlo. Elena Cecchini è la concretezza e l'esperienza. Seguo il suo lavoro in SD-Worx ed è impeccabile: anche alle Classiche, personalmente, sono quasi più attento a chi porta davanti le proprie compagne sui muri che a chi vince, poi chi vince si sa, lo sanno tutti e ne parlano tutti. Non sempre, invece, si rende il giusto merito a chi si mette a disposizione. Per Elisa Longo Borghini ritengo complesso individuare un solo aggettivo: è una fuoriclasse. Soprattutto è una donna che ha sempre ottenuto ogni risultato con la fatica e la gavetta, con il lavoro. Vale per tutte le cicliste, certo, ma per Elisa vale a maggior ragione. Lei e Cecchini sono atlete che sono cresciute quando il ciclismo femminile era ben diverso da oggi e ce l'hanno fatta. La loro è stata una dura rincorsa. Da questo punto di vista, le più giovani hanno qualche fortuna in più. Longo Borghini sarà la nostra capitana, la nostra capitana assoluta, mi piace definirla così. Silvia Persico è l'estro, ma non mi fermo qui. Persico, a mio avviso, non conosce ancora tutte le sue reali potenzialità, le sue capacità: parliamo di un'atleta che, quando sta bene, soprattutto quando è serena a livello mentale, su quella bici mette l'impossibile. Silvia è un esempio. Ricordate la medaglia di Wollongong? Pesa un sacco quella medaglia all'esordio».

Il resto è costituito dalla fiducia di «avere un gruppo di donne e atlete di intelligenza sopraffina» e di «aver lavorato come meglio non si poteva in questi mesi, con qualche intoppo che, però, è parte del percorso». Sangalli si riferisce alla caduta di Elisa Balsamo: «In quei momenti, l'unica cosa da fare è trasmettere serenità, ma deve trattarsi di una serenità reale. Non bisogna raccontare storie o favole pur di rasserenare, perché un'atleta lo capisce benissimo e, alla fine, non si fida più». Detto questo, a Parigi, si andrà a raccogliere il lavoro di questi mesi e, da ogni atleta, il C.T. pretende sincerità totale: sia quando si sta bene che quando non si sta bene: «Non so se abbiamo l'atleta più forte, però penso che siamo la squadra più forte. Non a caso all'estero ci chiamano proprio "la squadra" e questa squadra non è mia o di pochi eletti, è di tutti, appartiene a tutti, per questo è "la nostra squadra". Questo non deve mancare. Soprattutto in una gara che non si sa che piega prenderà ed a Parigi che "lo dico per esperienza, può passare dai venti ai quaranta gradi da un giorno all'altro: ora non c'è molto caldo, ma chissà il 4 agosto».

Infine, Paolo Sangalli ci lascia con una suggestione, pensando al recente Giro d'Italia Women, conquistato da Elisa Longo Borghini: «Si è parlato molto del suo duello con Kopecky, di questo "uno contro uno" che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, fino all'ultimo metro. Bene, credo sarà qualcosa di simile a quel che vedremo sulle strade di Francia. Non dico altro, andiamo a correre»

Bikeboobs: una strada rosa in costruzione

«Ero una ragazza con le idee abbastanza confuse, tanto riguardo a quel che volevo, quanto riguardo al mio essere, alle mie potenzialità. Ho intrapreso studi creativi e un lavoro che ha a che vedere con la creatività, ma sentivo che qualcosa mancava per definire il quadro. Quel pezzo mancante, alla fine, era la bicicletta: mi ha permesso di scoprirmi davvero, di dirmi, quasi sorpresa, "ecco, io sono così, io sono questa persona qui". Ha ampliato la visione di me stessa e solo quando hai ben presente chi sei tu riesci a vedere davvero gli altri nella giusta prospettiva. Ora le pedalate sono i miei "spazi vuoti", quelli in cui mi libero di tutto ciò che frulla in una mente iperattiva e metto tutto in ordine, per ricominciare, per riprendere. Seduta ad una scrivania, questo processo mi è impossibile. Che lusso è stata per me quella bicicletta: scoprirmi, definirmi e rifiatare».

Il lieve accento toscano con cui vengono scandite queste parole è quello di Agnese Gentilini, fondatrice di Bikeboobs. Si tratta di una associazione tutta al femminile, nata con l'idea di avvicinare le donne all'attività ciclistica, sportiva, performativa, oppure amatoriale, legata solo al piacere di pedalare, che, in realtà, nel tempo, ha iniziato a occuparsi a tutto campo del tema benessere, salute e di tutte le tematiche che hanno a che vedere con il femminile: alimentazione, prevenzione, violenza di genere e diritti. Bicicletta e attivismo, insomma. «Purtroppo- sottolinea Agnese- c'è un pregiudizio sulla figura della donna, come se non potessimo fare certe cose, riservate agli uomini, o, perlomeno, non potessimo farle da sole, in autonomia. Noi invitiamo le donne a tenere gli occhi aperti, a non farsi definire, a non farsi escludere, a non lasciare che siano gli uomini a dibattere e decidere su questioni che le riguardano».

Il progetto inizia nel 2019 da un incontro fra tre amiche, oltre ad Agnese, Giulia Vinciguerra e Sara Paoli, ma ha radici profonde, probabilmente già nel 2014, nel giorno in cui le venne l'idea di percorrere il Cammino di Santiago non a piedi, ma in bici, assieme al marito che già si cimentava nell'enduro: di fatto un modo per stare in compagnia, per andare via assieme. I primi allenamenti sono finalizzati a questo, un filo che si riallaccia con la bicicletta che aveva da ragazzina, con il cestino in cui metteva gli oggetti della quotidianità che portava nei suoi giri in città. Anni in cui tutto avrebbe pensato tranne che questo. Una cosa, però, aveva già iniziato a notarla: «Spesso, in bicicletta, ci si trovava tra tanti uomini e l'atteggiamento era, talvolta, di derisione, di giudizio, con occhi strabuzzati. Della serie: "Tanto non siete capaci". Credo sia una cosa che abbiamo provato tutte o quasi. Al Tuscany Trail del 2021, probabilmente, la volta che ha acceso in me, Giulia e Sara il desiderio di raccontare questa esperienza e condividerla, affinché chiunque la viva sappia di non essere sola». Racconta Agnese che aumentare il numero di donne che pedalano è la via principale per sconfiggere il pregiudizio: se si è poche si può essere un'eccezione, se si è tante, tantissime, si è la regola, questo è l'assunto.

Anche perché per proseguire un'attività di qualunque tipo dopo certi giudizi è necessaria perseveranza che non tutti hanno e che, soprattutto, non è un dovere avere: «Talvolta, dopo questi sorrisi, dopo queste battute, si smette, si cambia strada, specialità. Sia chiaro: è possibile cambiare, certe volte è necessario, ma dobbiamo essere noi a volerlo, per scelta, non per delusione o perché qualcuno ha provato a non farci sentire capaci. Se si condivide, si scopre che la sensazione non è solo tua e soprattutto che si può rallentare, ci si può fermare, portare la bici a mano per qualche tratto, avere dubbi, incertezze. senza timori». Bikeboobs origina quindi Bikeboobs Trail, quest'anno alla seconda edizione. L'intento è quello di dare forma ad una sorta di "strada rosa" fra Toscana e Lazio, una sorta di testimonianza e di monito che si andrà a costruire in cinque edizioni programmate.

Nel 2024, il 5-6 settembre, si parte da Pontedera e si va verso Piombino, verso Livorno: due percorsi, un lungo e un corto, 304 chilometri circa e 248 chilometri circa, con dislivello attorno rispettivamente a 2000 ed a 3500 metri. I due tracciati si incontrano spesso, in modo che sia possibile, per chi lo desidera, unirli, in una sorta di nuova variante: «Nella mente ho una serie di "fotografie" bellissime che fanno venire voglia di partire: la strada sterrata della Via Alta dei Cavalleggeri, con la vista della costa proprio lì sotto, l'entroterra toscano, dai fiumi, ai laghi, al mare, fino a Casale Marittimo e all'ingresso a Pisa che è da togliere il fiato, in quanto vi si arriva da una stradina stretta che, da un momento all'altro, spalanca la vista sulla città e sulla Torre. Tra il giallo, il verde ed il blu, il profumo del mare e della macchia». Agnese Gentilini si augura il sole, la stessa atmosfera del 2023, la voglia di far gruppo e stare assieme. Sì, la bicicletta è proprio un lusso, un lusso attraverso cui andare oltre: parole inutili, giudizi e pregiudizi.

Le iscrizioni sono aperte sino al 31 luglio. Si accede dal seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bikeboobs-trail-2024-la-via-dellacqua-753062980647

Velo Cafè, Giubiasco

Le strade di Giubiasco sono ancora segnate dall'acqua di un temporale che si è rovesciato sulla frazione di Bellinzona, nel Canton Ticino. Sull'asfalto, la prima calura, mentre asciuga, è regista dei giochi di chiaroscuro che assomigliano ad un puzzle. Ancora qualche pozzanghera, a riflettere un cielo tormentato, schizza acqua sui marciapiedi al passaggio delle automobili. Non appena voltiamo l'angolo, via al Ticino è intrisa del movimento di un qualsiasi mezzogiorno, nel mezzo di una settimana lavorativa. In questo scenario, al numero 23, la corte che ci si apre davanti pare una macchina spazio temporale. Sì, una corte è, letteralmente, uno spazio scoperto entro il perimetro di un fabbricato, per dar luce e aria agli ambienti che vi si affacciano, ma è anche un elemento che sa di altri tempi e di altri luoghi, qualcosa che solletica i ricordi. Velo Cafè abbraccia ed è abbracciato a questa corte, quasi la avvolgesse e ne fosse avvolto, una sorta di mezzaluna.

Davide Antognini, ideatore e fondatore di questo luogo assieme a Giona Sgroi, inizia a parlarci proprio mentre, voltando la testa di qua e di là, scrutiamo la curiosa conformazione del locale: un'idea che arriva direttamente dalla Spagna, la nazione in cui, grazie a diversi amici e a tanti Bike Café, ha iniziato ad "indagare" la bicicletta. «Se bicicletta è sinonimo di viaggio, di spostamento, in ogni caso, anche i locali che hanno a che fare con questo mezzo possono essere, a loro volta, un viaggio: dai tavolini di legno del nostro bar, in mezzo a quadri a tema ciclismo, ad un divanetto, accanto a giornali e riviste, davanti ad un televisore, vicino a maglie di ciclismo custodite con cura, fino all'officina, al centro della mezzaluna e alla coda, in cui sono depositate le biciclette. Vorremmo racchiudere qui tutto quel che può essere utile, necessario, a chi pedala».

Nel frattempo, abbiamo poggiato l'ombrello all'esterno e, davanti ad un caffè, con il sottofondo di bicchieri che si riempiono ed il profumo del pane caldo, avvolto in tovaglioli e portato ai tavoli per il pranzo, Davide ci rivela qualcosa che, forse, ci sfuggiva: la motivazione per cui, nei metri quadrati, dove tanti anni fa c'era un night e fino all'autunno scorso un vecchio negozio di biciclette, è ora ospitato Velo Cafè e la ragione ha a che fare con la mancanza. Se ci pensate è un meccanismo naturale dell'essere umano: ci si accorge di quel che non c'è e si prova a crearlo, a modellarlo: «Sì, in Ticino non esisteva un Bike Cafè: nella Svizzera interna si trova qualcosa, qui no. Visto che gli uomini non hanno la bacchetta magica, era necessario qualcuno che iniziasse, senza strada segnata: non sapevamo quanti caffè avremmo fatto, quante bici avremmo sistemato, quante ne avremmo vendute. Per aprire un bar è necessaria la gerenza, è un costo non indifferente. Non è stato un passo facile, ma se vuoi qualcosa che non esiste, è l'unica possibilità».

La mano di Antognini indica l'altro lato della strada, c'è una ciclabile che unisce Locarno a Bellinzona, nel 2022, ci dice, sono più di 500 al giorno le biciclette transitate lì, e più di 15000 le auto passate sulla strada su cui la corte si apre. In Svizzera, infatti, la bicicletta è molto usata: la parte gare si avverte meno, perché mancano molti eventi nazionali, ma le persone si recano al lavoro in bicicletta, oppure esplorano un territorio variegato e adatto: la salita, i 200 chilometri girando attorno al lago, la Val Morobbia, le strade che corrono lungo il fiume, lo sterrato, manca solo il pavè. «La libertà della bicicletta è, soprattutto credo, la moltitudine di possibilità: un campione può pedalare con un giovane alle prime armi o con un anziano. Semmai cambiano i percorsi, ma si può fare, l'incontro è possibile, il viaggio assieme è realizzabile. Altre volte non succede». Giona è al bancone del bar, anche lui ha sempre seguito il ciclismo ed è l'altra metà di questa avventura: Davide è la precisione, anche esagerata, a volte, Giona la capacità di "lasciar perdere, lasciar andare, fregarsene" quando continuare a pensare non fa altro che appesantire le giornate ed il mestiere già difficile. «Al lavoro in un bar ero abituato, l'ho sempre fatto, alle biciclette no. O meglio, non sapevo cosa sarebbe potuto accadere facendone un lavoro, avendole a due passi dal bancone. Però non ero spaventato, questo no. Credo abbia a che vedere con il fatto che, bene o male, la bicicletta fa parte della storia di tutti, da sempre. C'è un nonno che andava a prendere il pane in bici o che seguiva le corse, c'è un genitore, in certi casi un amico che ce ne ha parlato o che, magari, ci ha fatto scoprire il suo significato. Ogni storia è differente, tuttavia sapere che queste fondamenta esistono è un incoraggiamento che fa passare il dubbio». Il progetto nasce ad ottobre dello scorso anno, proprio seduti ad un tavolo, assieme, la frase chiave è: «A febbraio apriamo».

Il 2 febbraio 2024 è un venerdì e in Via del Ticino 23, dove la corte ed il negozio si incontrano, si inaugura Velo Cafè. Una sera in cui volti, voci, musica e caos si intersecano. Ad un certo punto le persone sono così tante che i bicchieri non bastano; il ritratto dell'apertura è così, bello ed imperfetto, come ogni inizio. Il ciclismo è sempre stato al centro, anche in quella notte, anche nell'arredamento: nelle panchine costruite da Davide e Giona, nei richiami del legno dei mobili e dei tavoli, nei quadri, nei dettagli, nelle riviste. «Non si parte perfetti- precisano- perché per partire perfetti si continuerebbe a rimandare fino a non partire più. Non si parte perfetti e ci si aggiusta passo dopo passo, trovando il giusto equilibrio, anche tra lavoro e vita privata, perché abbiamo una famiglia e serve razionalità. Davanti si cerca di mantenere l'ordine, dietro, spesso, il caos più totale. Nel frattempo, il tentativo in cui ci si sforza è quello di capire le persone che arrivano da noi, di comprenderle, non si sa quasi mai se ci si è riusciti. Qualche sicurezza in più la si ha quando si vede il ritorno, chi torna è stato bene, si è sentito al posto giusto, nel momento giusto». Le biciclette sono sempre tante, un via-vai continuo: all'inizio c'era un solo meccanico a lavorare in officina, scelto attentamente, affinchè fosse il migliore possibile, ora sono due, per essere più efficienti, per aggiustare più bici, per «consentire quei cento metri di felicità, certe volte gli unici che ci si può permettere, a qualcuno in più».

Giona prepara un caffè e torna a raccontare: «Nei progetti è tutto diverso: ti immagini tutte biciclette bellissime, preziosissime, da campioni e si prova l'orgoglio di lavorarci. Poi ti scontri con la realtà e la realtà è che spesso si tratta di bici "sgangherate", poco curate, con tanti anni di attività, usate giusto in caso di necessità. Posso dire che è bellissimo anche così, che c'è voglia di fare il proprio dovere al meglio anche su quelle, più che mai su quelle».

Qualcuno arriva per un caffè e una brioches al mattino presto e ne approfitta per una sistemazione al volo, altri pranzano a mezzogiorno e si fermano a parlare con il meccanico, c'è anche chi, se non esistesse Velo Cafè, dovrebbe uscire prima dall'ufficio per riparare la propria bicicletta, invece, così può tranquillamente fermarsi alla sera, magari chiacchierando in dialetto: «Noi proviamo a trasmettere sicurezza, a raccontare la voglia di uscire dalla propria zona di comfort, di fare il primo passo perché, a ben guardare, è solo quello che ci blocca. Dopo l'inizio, è tutto più semplice. Le persone hanno bisogno di ricevere sicurezza». La stessa di Davide e Giona all'inizio, quando, di fronte alla novità, tutti storcevano il naso, qualcuno, addirittura, suggeriva di lasciar perdere «perché ormai le biciclette non vanno più». Evidentemente si sbagliava, l'hanno sempre immaginato, ora ne hanno la certezza. Velo Cafè è diventato presto un punto di incontro, dai più giovani ai più anziani: si organizzano ride domenicali, gite in bicicletta assieme, pedalate con cicloturistiche e triathlon, incontri serali per parlare di ciclismo, feste e aperitivi, mentre la corte si riempie di persone, musica, si canta e si balla. Si griglia anche e si gusta il cibo come una festa.

Se si parla di sogni e di progetti, Davide racconta che sono più parte del presente che di qualcosa che sarà, del futuro. Anche questo è tipico di quello che è all'inizio, che sta prendendo il via, quando le idee fioriscono in un nulla: «Un esempio è quella che chiamo "ciclo-enologia»: ciclismo e vino, anche grazie al binomio perfetto che abbiamo qui con le tante cantine presenti dalle nostre parti. Anche questo era un progetto, ora è una realtà, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e continueremo a farlo". Qualcuno entra al bar, si affaccia agli altri ambienti, si guarda in giro, chiede se sia possibile accedervi, dopo un cenno di assenso procede, con curiosità. Ci spiegano che accade spesso, proprio perché nel Ticino nessuno era abituato a un locale di questo tipo, è questione di tempo, di abituarsi e di sentirsi a proprio agio, a casa, accolti dal ciclismo, che è la base comune di tutti, il sottofondo che tutti ascoltano.

Dalla corte eravamo partiti, nella corte torniamo prima di salutarci e percorrere di nuovo quella strada ormai asciugata dal vento che si è alzato. Davide ci accompagna, ci dice che fra qualche giorno, nel fine settimana, qui suonerà un gruppo brasiliano, per cui tutto deve essere pronto: con le mani ci indica come si disporranno, dove saranno le persone, dove i tavolini ed il cibo. Ce lo racconta per quella sera e, nel mentre, pensa già ad altre serate, ad altre possibili cose da fare, immaginando già cosa potrebbero pensare le persone arrivando lì, quanto potrebbero divertirsi, essere contente. Si può chiamare in vari modi questo atteggiamento, contiene molte cose, molte sfumature, noi parliamo di progetti ed i progetti sono vicino alle novità. Come Velo Cafè.

Ciclo Shop, Mezzolombardo

«Ma come si fa a lavorare così? Non sei capace. Non vedi che non sei capace? Non vali niente, diamine, niente». A Mezzolombardo, in Trentino, nella Piana Rotaliana, ai piedi delle balze rocciose e spigolose del Monte Fausior, stretti al corso del Fiume Noce, nonno Sergio gridava spesso così a ciascuno dei suoi sette nipoti, dietro la serranda di un locale in cui lavorava duro dal mattino alla sera: all'esterno l'insegna Ciclo Shop. Ogni tanto, qualcuno lo chiamava: «Sergio, la cena è a tavola». Lui rispondeva, sì, rispondeva, ma continuava a fare andare le sue dita, le sue mani, fino a quando la bicicletta, su cui era chino da qualche ora, era a posto, pronta per far scorrere le sue ruote su un'altra strada. Così, se la cena era a tavola alle diciannove, lui si sedeva sulla sua sedia alle ventuno, talvolta anche alle ventidue.

Quei ragazzi, i sette nipoti, sono tutti passati da quella serranda perché, in un modo o nell'altro, quell'uomo li aveva ispirati, attratti lì come accade con un magnete, una calamita: Sergio era elegante, signorile nel portamento, ma duro, a tratti burbero, poco capace, quasi per nulla, di giri di parole, schietto, sin troppo, fumantino, privo di pazienza quando si trattava del suo mestiere. Di fatto era un "tecnico" della bicicletta, quasi un matematico, schematico in ogni riflessione ed in ogni azione o pensiero di azione; un uomo di altri tempi che usava prevalentemente la bicicletta come mezzo di trasporto, anche per gli acquisti del negozio, a costo di ammalarsi per la pioggia ed il freddo d'inverno e per le volte in cui, anche fuori stagione, bisognava salire in montagna, col cuore a mille dentro il petto. Molti anni dopo, Christian Mongibello, uno dei nipoti, ricorda ancora con gusto il modo in cui nonno eseguiva la raggiatura: la decisione del gesto, la precisione ed allo stesso tempo le spiegazioni. Il punto è che, proprio per il carattere di nonno, alla fine, tutti quei ragazzi andavano altrove, si dedicavano ad altro, stanchi dei rimproveri e di quella sincerità pungente. Christian no, Christian restava al suo fianco. Anche negli ultimi anni, quando la vecchiaia e la debolezza facevano apparire tutto grande, gigantesco, per essere intrapreso: succede quando mancano le forze ed a Sergio le forze mancavano da tempo. Allora quando a Christian veniva qualche idea, quando metteva sul tavolo qualche proposta, lui ammoniva: «No, non si può fare. C'è la crisi, non vedi? Bisogna essere accorti, ponderati». Quel locale aveva ridotto le dimensioni, allo stesso modo in cui Sergio aveva ridotto le forze, quasi fossero legati da un comune destino, era diventata una piccola bottega. Fino agli ultimi giorni.

Christian ha memorizzato la data del primo scontrino emesso da Ciclo Shop sotto la sua guida, quando nonno non c'era più: parliamo di marzo del 2017. Quasi novant'anni dopo l'inizio della sua storia, dal bisnonno al nonno, dal nonno alla madre, fino a lui: quei locali sono rimasti patrimonio di famiglia, mentre i vicoli della vecchia borgata di Mezzolombardo sono sempre più pittoreschi. Anche Christian ha sperimentato altri lavori, ma, alla fine, è tornato nella bottega dove trascorreva i sabati e le domeniche. Per certe cose il tempo pare non essere mai passato: c'è ancora qualcuno che, dalla cucina, grida «a tavola» e c'è ancora un uomo che resta in officina, magari fino all'una di notte, a completare un lavoro iniziato. Il senso del dovere è lo stesso di Sergio, come la fedeltà al lavoro. Le forze sono ritornate al loro massimo e con loro la volontà di sperimentare ed inventare: il negozio si è ingrandito, ne è nato un altro, in estate, addirittura, Ciclo Shop, ha tre sedi. La prima, quella di nonno Sergio, per intenderci, ha una grossa scala al centro, simile ad una "gabbia", che accompagna dritta all'officina, un bancone e quattro cavalletti, adatti al lavoro di due meccanici, le biciclette, invece, sono esposte su sei mensole a muro, ogni bici sembra quasi un quadro da osservare in ciascun dettaglio, sino al ripiano in legno dove sono tutte schierate in fila, rivolte verso la vetrina. «Il punto centrale è l'officina: ho immaginato meccanici in "guanti bianchi", completamente dediti al mezzo, con ogni cura e con ogni attenzione. Un trattamento identico per ogni bicicletta, dalla più economica a quella più ricercata, perché non può esserci differenza nel nostro approccio, nella nostra professionalità. Una bicicletta è una bicicletta». In realtà, oltre a questo cardine, a questo principio, ben poco era già fissato. Una cosa sì, quel buco al centro del locale, dove posizionare la scala, «attorno a quella scala tutto sarebbe cresciuto passo dopo passo, giorno dopo giorno, a sentimento». E, all'improvviso, poche parole, pronunciate nella mente, e rivolte a Sergio: «Hai visto? Questa volta sono stato bravo, questa volta puoi essere fiero di me». Quasi a cancellare i vecchi rimproveri.

Un piccolo divisorio, in officina, permette ai clienti di appoggiarsi lì, mentre le riparazioni vengono portate a termine. Le persone ammirano attente e restano sorprese anche dai gesti all'apparenza più banali: ad esempio, da quel setaccio passato sulle bici, a pulirle, prima di ripararle. I tempi sono cambiati, racconta Christian: «Una volta il rapporto con la clientela si costruiva a partire dal ciclismo, oggi accade esattamente l'opposto. Si inizia a conversare di tutt'altro e, ad un tratto, la persona torna in negozio e si sofferma sulle biciclette. Le Social Ride sono pensate proprio a questo scopo: pedalata dopo pedalata, il gruppo si allarga, perché la voce giunge ad amici, a conoscenti, fino a che sai cosa accade? Da quella porta, entrano due o tre persone assieme che si scambiano consigli, mentre passano in rassegna le biciclette e noi professionisti restiamo a guardare. Quanto è bello?». Il segreto consiste nel fatto che, in questi anni di evoluzione fenomenale del mercato della bici, la differenza la fa il servizio, l'unica via per provare a stare al passo della concorrenza via internet, realtà che difficilmente si può contrastare: «Le persone possono fare avvicinare altre persone, attraverso il rapporto umano. Potrei dirla così: il cliente dobbiamo andare a prendercelo. Il rapporto umano è la strada affinché questo avvicinamento sia naturale».

Rispetto al mezzo vero proprio, Mongibello mette subito in risalto come l'estetica delle nuova biciclette sia indubbiamente di pregio, anche se capita ancora di restare meravigliati, senza parole, da qualche vecchio modello, anche i materiali e lo studio su di essi è migliorato, tuttavia, almeno in parte, è vero quel che la gente dice: «Una volta le biciclette duravano di più». «Non a caso, io chiedo ai nostri meccanici di smontare e montare daccapo le biciclette nuove che arrivano in negozio. Talvolta manca la copertura, l'olio, il grasso. Credo sia parte del Made in Italy di una volta che, a mio giudizio, almeno in parte è andato perso negli anni».

Da un lato del locale, si notano chiaramente cinque biciclette, di diversa tipologia e misura, pronte ad essere utilizzate. Christian Mongibello le ha posizionate in quel modo e, prima di spiegarci il motivo, fa un'unica affermazione: «Nonostante le sue varie declinazioni, la bicicletta è una sola». Qualche attimo di riflessione sul principio appena enunciato e Mongibello definisce meglio i contorni del suo pensiero: «Chi si cimenta nel gravel, talvolta, non riconosce pari valore al ciclismo su strada, vale lo stesso viceversa, e questo discorso è replicabile anche per le altre discipline, per le biciclette elettriche, ad esempio. Bisognerebbe spiegare, raccontare che tutte le specialità contengono qualcosa che vale la pena di essere scoperto, vissuto. L'abbiamo fatto più volte, dedicando tempo ed entusiasmo, purtroppo, però, si arriva spesso allo scontro. Quelle biciclette servono per dire semplicemente: "Prova, proviamo insieme", mettendo da parte un sacco di altre parole. Provare è la chiave». Sì, anche per comprendere la differenza tra costo e valore: il costo è il lato economico, il valore è, invece, qualcosa di intrinseco. I due termini possono coincidere, ma non sempre accade. L'aumento dei costi correlato alle guerre ed ai rincari delle materie prime è un dato che tocca tutti, anche Ciclo Shop, anche le biciclette. Difficile, sempre più difficile, in un momento in cui, spesso, il risparmio, o il presunto risparmio, è messo al primo posto, anche se bisogna andare lontano, anche se il costo della benzina o i chilometri annullano il presunto vantaggio: c'è una convinzione di fondo che non si sradica, su cui però è necessario lavorare, provando a razionalizzare il proprio comportamento.

Di sicuro, il Trentino Alto Adige è terra di ciclismo. La terra natale di Francesco Moser e Gilberto Simoni, fra gli altri, due nomi che hanno avvicinato tanti giovani alle due ruote, rinfocolando la passione anche nei momenti più complessi, «simile a quel che Yannick Sinner sta facendo nel tennis». La cima della Paganella è vicina, le bellezze naturali non mancano, in un anello di cinquanta chilometri, comprendente il negozio, si passa dalle ciclabili all'asfalto, allo sterrato, dal lago alla montagna, magari fermandosi nelle cantine che offrono ospitalità per l'occasione: una varietà che stupisce.

Accanto a Christian, c'è il fratello Marco, che ha lasciato un lavoro ben retribuito, un contratto sicuro, ed umilmente ha iniziato ad imparare come si mettono le mani fra gli ingranaggi di una bicicletta. Christian gli ha spesso detto quel che dice anche a noi: «La parte più bella di questo lavoro è avere la possibilità di dare forma a qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era, figlio dell'impegno, del talento e della fantasia». Lui ci ha creduto, ci crede, come facciamo anche noi e non solo. Christian ha due figlie: lo aspettano quando esce per i suoi giri in bicicletta con i visitatori del negozio, lo cercano, durante la giornata, nella casa che è proprio sopra il negozio. La maggiore ha sei anni e, quando torna dall'asilo, chiede di scendere in officina a fare merenda insieme a papà. Altre volte è solo il desiderio di stare in compagnia a fare in modo che quelle due bambine corrano a rifugiarsi nel locale. Christian Mongibello sorride compiaciuto, si immedesima in quel che prova sua figlia: in fondo, somiglia molto a quel che sentiva lui, vicino a nonno Sergio ed alle tante biciclette di Ciclo Shop.

La carovana pare infinita

Maurice Garin era un "ramoneur", ovvero uno spazzacamino, colui che pulisce la canna dei camini dalla fuliggine, per questo doveva essere molto magro, per muoversi con abilità in quel varco stretto. In bicicletta aveva iniziato a correre, insieme ai fratelli, inseguendo una speranza, che potesse allontanarlo dalla miseria, dopo la perdita del padre. Più o meno in questi giorni del 1903, Garin era alla partenza del primo Tour de France, quello che vinse, in poco più di 94 ore, per percorrere sei tappe.

Da un villaggio della Valle d'Aosta, alla cittadinanza francese, a Parigi. In più di centoventi anni di cose ne sono cambiate: Garin non vestì la maglia gialla, quella arrivò nel 1919 ed il primo a vestirla fu Eugène Christophe, lui che, nei giorni del Tourmalet, riparò la forcella della sua bicicletta in una bottega, a Sainte-Marie-de-Campan: c'era un fabbro ad aiutarlo. Ai tempi di Garin, il simbolo era una fascia verde. Il giallo, forse, è una delle cose che da quel momento non sono più cambiate: la maglia, le spighe di grano ed i girasoli. Firenze, dov'è il viola il colore simbolo, assieme al giglio, sarà tinta di giallo per la prima partenza del Tour de France dall'Italia, come Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, Torino, Pinerolo.

Firenze dove Bettiol indosserà la maglia tricolore, vinta qualche giorno fa, vicino alla casa di Alfredo Martini, la stessa casa dove si recò a pochi giorni dalla maturità, ma gli esami non finiscono mai e il Tour, che parte dalla Toscana, con il tricolore attaccato alla pelle, sarà un esame, un'emozione. Ne parlerà lui. Non è cambiata l'afa di luglio, la "canicule", quella che "scioglie" le strade, l'asfalto e chi è stato in Francia, sulle vette, sa che non è un modo di dire. La dieta dei corridori non comprende più cioccolata calda, tè, champagne e budino di riso, la preferita di Henry Cornet, ma esiste ancora la figura del "Lavoisier" per segnare i distacchi su una lavagna, con un gessetto e, sicuramente, qualcuno, in città, vedendo un bambino sfrecciare sempre in bicicletta, lo chiamerà "Tour de France", come si narra che gli abitanti di Meensel-Kiezegem, la sua città natale, chiamassero Eddy Merckx, quando scoprì la bici e non la mollò più, lui che di Tour ne vinse cinque. In Francia si continua ad andare a vedere il Tour "à la bonne franquette", ovvero "alla buona", come capita, ma questo non vale solo per la Francia, ma per il ciclismo in generale.

La carovana pare infinita, più lunga delle sue strade, c'è l'acqua che viene spruzzata, ci sono matite, penne, strani salvadanai, cioccolatini e anche salamini: un ricordo del giorno in cui qualcuno ti porta a scoprire il Tour e la sua grandezza, la sua "grandeur". L'eco di "Cent'anni di solitudine" non è casuale perché il Tour è fatto anche di solitudini, in maglia a pois, in fuga, oppure vicino alla voiture balai in coda, come è fatto di rimandi alla letteratura e alla poesia, da Petrarca a Baudelaire e viceversa. Di tappe simboliche, la quinta per Vincenzo Nibali, di anni magici, il 1998 per Marco Pantani. Tadej Pogačar giocava a biliardo qualche giorno fa, Vingegaard e van Aert se la ridevano in allenamento con la nuova divisa. La "Chanson de geste" che ha nome Tour de France parte domani e parte dall'Italia.

Quando finisce il buio: intervista a Giada Borghesi

Anche il 2021 stava per finire e Giada Borghesi continuava ad avvertire quella stanchezza sempre più simile a un malessere. Solo diciannove anni eppure, ogni mattina, al risveglio i suoi muscoli erano indolenziti, le sue braccia erano stanche, svuotate. Un anno prima, di quei tempi, a dicembre, aveva contratto il Covid e tutti i medici con cui parlava, a cui chiedeva consulto, continuavano a dirle che erano sintomi normali, perfettamente assimilabili al Long Covid, il problema era il tempo: ormai erano troppi mesi e Giada non riusciva più a riconoscersi. «Da bambini vogliamo tutti sentirci speciali in qualcosa, sapere di avere un tratto unico, di poter essere qualcuno nel futuro ed io, nell'infanzia e nell'adolescenza, avevo capito che la mia "unicità" potesse trovarsi nello sport, in qualunque sport, perché riuscivo a fare cose difficili con facilità e sentivo un senso di pienezza in quegli istanti. Era stato tutto così fino all'anno prima, anche nei momenti più complessi, ora sembrava non esserci più nulla.

Quel fuoco che mi teneva in piedi era ridotto a fiammella, certe sere a pura speranza senza un fatto a cui aggrapparsi per crederci e, in alcuni momenti, ero io la prima a non crederci più. Ma può finire tutto così? Può sparire tutto?». Ancora oggi, se date un pallone da calcio a Giada Borghesi vi sorprenderà con una lunga serie di palleggi, se la cava bene su un campo da tennis, con pallina e racchetta e, in bicicletta, sono mesi in cui sta meglio e i risultati hanno iniziato a venire. Nel buio di quell'anno voleva i risultati, quelli cercava? Sì, ma, alla fine, c'era una posta più importante in gioco. «All'inizio soffrivo per il ciclismo: correvo le gare di ciclocross alla domenica e, per recuperare, mi serviva una settimana: gli allenamenti erano impossibili e appena recuperavo arrivava un'altra gara a sfinirmi. Ad un certo punto, però, non pensavo nemmeno alla bicicletta, pensavo alla mia salute, a quando sarebbe passata, se sarebbe passata. Volevo stare bene, uscire da quel tunnel, smettere di continuare a fare analisi chiedendo a tutti una risposta, non la soluzione al problema, ma, almeno, l'individuazione del problema».

I consulti, alla fine, una risposta la danno: è celiachia. Un'infiammazione dei villi intestinali che li debilita e rende praticamente impossibile assorbire energie. Si tratta di cambiare completamente alimentazione e serviranno mesi perché qualcosa possa vedersi, nella vita di tutti i giorni e nel ciclismo. Non è facile per nessuno, per una ciclista ancora meno, perché la vita da ciclista porta spesso a cene fuori casa, magari all'estero, non sempre si viene capite, non sempre si trovano gli alimenti adatti, eppure il giorno della diagnosi è un giorno di sollievo per Giada Borghesi: sa da dove ripartire, sa cosa fare. Basta poco quando si sta male, pochissimo. Suo padre Giuseppe, anch'egli ciclista, smise dopo la categoria dilettanti per un problema di salute: «In tanti mi hanno capita, lui, forse, ancora di più. Ricordo che mi diceva che doveva esserci per forza qualcosa, che lo avremmo scoperto e, solo a pensare che esistesse una soluzione, stavo meglio, mi facevo coraggio». Sua sorella, Letizia, ha iniziato a pedalare proprio vedendo le foto di papà e lei, Giada, ha iniziato a farlo vedendo Letizia, la sorella maggiore «da cui imparavo solo guardando, lei ha tracciato una strada in questo mondo che piace ad entrambe e quando sai che qualcuno, prima di te, ha vissuto le stesse esperienze puoi chiedere e, se puoi chiedere, sei meno solo, tutto è più facile». Quel talento non è scomparso, il fuoco torna ad ardere, la fiammella è nuovamente viva: Giada Borghesi prende dei punti di riferimento in gruppo, se riesce ad arrivarci vicino o assieme si sente confortata. «Ricordo che vedevo la posizione in cui era arrivata Alessia Vigilia, quest'anno in FDJ, e, se non avevo perso molto, mi rassicuravo vedendo il suo percorso, era una sorta di ispirazione, pur se non gliel'ho mai detto». A volte vorrebbe solo staccare per un mese, non pensare a nulla, però non può: deve trovare una nuova squadra per correre. Sarà la BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, squadra italo-slovena con sede in Italia.

Sì, pur non sentendosi soli, certi ragionamenti si fanno in solitudine, in silenzio, mentre nessuno ci guarda, ci sente: nel bene e nel male. Al Giro Mediterraneo Rosa, il 19 aprile, durante la prima frazione, da Frattamaggiore a Terzigno, coglierà il successo: le corse a tappe, tuttavia, non permettono molto di gustarsi quel che accade, da lì ci si sposta al Gran Premio Liberazione, a Roma, dove Borghesi concluderà quinta dietro, fra le altre, a Chiara Consonni e a Silvia Persico: «Lì ho capito quello che stavo facendo e che, dopo tanto brutto tempo, le cose andavano meglio. Soffrire non fa mai piacere, però, forse, se accade, può formarti, in qualche modo, farti capire ciò che vuoi, esserti utile». Soprattutto sono i giorni in cui Borghesi sente il suo corpo come lo vorrebbe, senza stanchezza, senza malessere, la cosa per lei più importante: «Il risultato non mi sarebbe bastato, sarebbe anche potuto arrivare, ma non sarebbe stato sufficiente, dovevo tornare a sentire di avere qualcosa di speciale, qualcosa che potesse farmi "arrivare"». Quel corpo, Borghesi lo conosce alla perfezione, sa ascoltarlo: lei che si allena, senza un preparatore, seguendo le sensazioni e per farlo mette ancora più voglia "perché non si ha una tabella, magari i passaggi dell'allenamento sono differenti, ma è necessario fare tutto, senza lasciare nulla al caso. Il corpo non sbaglia mai". Come al Tour Féminin International des Pyrénées, sul Col d'Aubisque, quando ha avuto la pazienza di rallentare, di prendere il proprio passo e salire con tranquillità: è arrivata sedicesima ed il giorno successivo era a giocarsi la tappa.

Si sente scalatrice, con ampi margini di miglioramento: viene dal ciclocross, ha imparato così a guidare la bicicletta, si cimenta nel gravel, perché la diverte e continuerà a fare cross in preparazione della stagione su strada. Insieme a Letizia, da bambine, a casa della nonna, sul computer si cimentavano in giochi geografici, oggi conosce quasi tutte le capitali degli Stati e, se gliene manca qualcuna, corre subito a cercarla, per poi sfidare gli amici. Ogni tanto sogna la Roubaix o il Fiandre, per le corse a tappe, invece, «serve un pizzico di tempo in più per capire quanto si sia adatte». E Giada Borghesi quel tempo se lo prenderà, ora che sta bene non ne ha più.