Il viaggio di Cala Cimenti

Gabriel Garcia Màrquez lo aveva scritto: il colonello Aureliano Buendìa si sarebbe sempre ricordato di quel lontano giorno in cui il padre lo accompagnò a scoprire il ghiaccio. “Cent’anni di solitudine” inizia proprio così, con questo ricordo. Non è un romanzo, non c’è un paese di poco più di venti case di argilla e canna selvatica come Macondo, ormai tutte le cose hanno un nome e indicare con le dita è un privilegio dei bambini, ma il nostro reale conserva retaggi di qualcosa che Màrquez sapeva bene. Cose semplici e genuine, come fare il pane, andare in bicicletta, accarezzare le foglie per sentirne la consistenza, parlare con gli animali e percorrere un sentiero di montagna sulle spalle dei giganti, che altro non sono che gli adulti. «Il valore dei viaggi – racconta Cala Cimenti – me lo ha insegnato papà, da lui ho imparato la bellezza dell’esplorazione, il significato della scoperta». Cala è un alpinista e quel nome, che in realtà sta per Carlo Alberto, è un po’ un ossimoro: la montagna attira verso l’alto, qualcosa che “cala” è qualcosa che scende. «Nel tempo questa è diventata la mia vita. C’è qualcosa di vitale nella possibilità di scoprire e poi raccontare, qualcosa che ti risveglia. Come la coscienza dei limiti e la possibilità di oltrepassarli. La nostra vita si svolge per la maggior parte del tempo in luoghi protetti, al riparo dai rischi. L’alpinismo ti porta fuori da questa dimensione: lì devi essere tu ad avere cura di te stesso, devi essere tu a valutare le condizioni esterne e ad interagire con esse. Non puoi barare. Se solo pensi di barare, corri un rischio enorme: il rischio di non tornare più. L’alpinismo è un gioco, un gioco complesso».

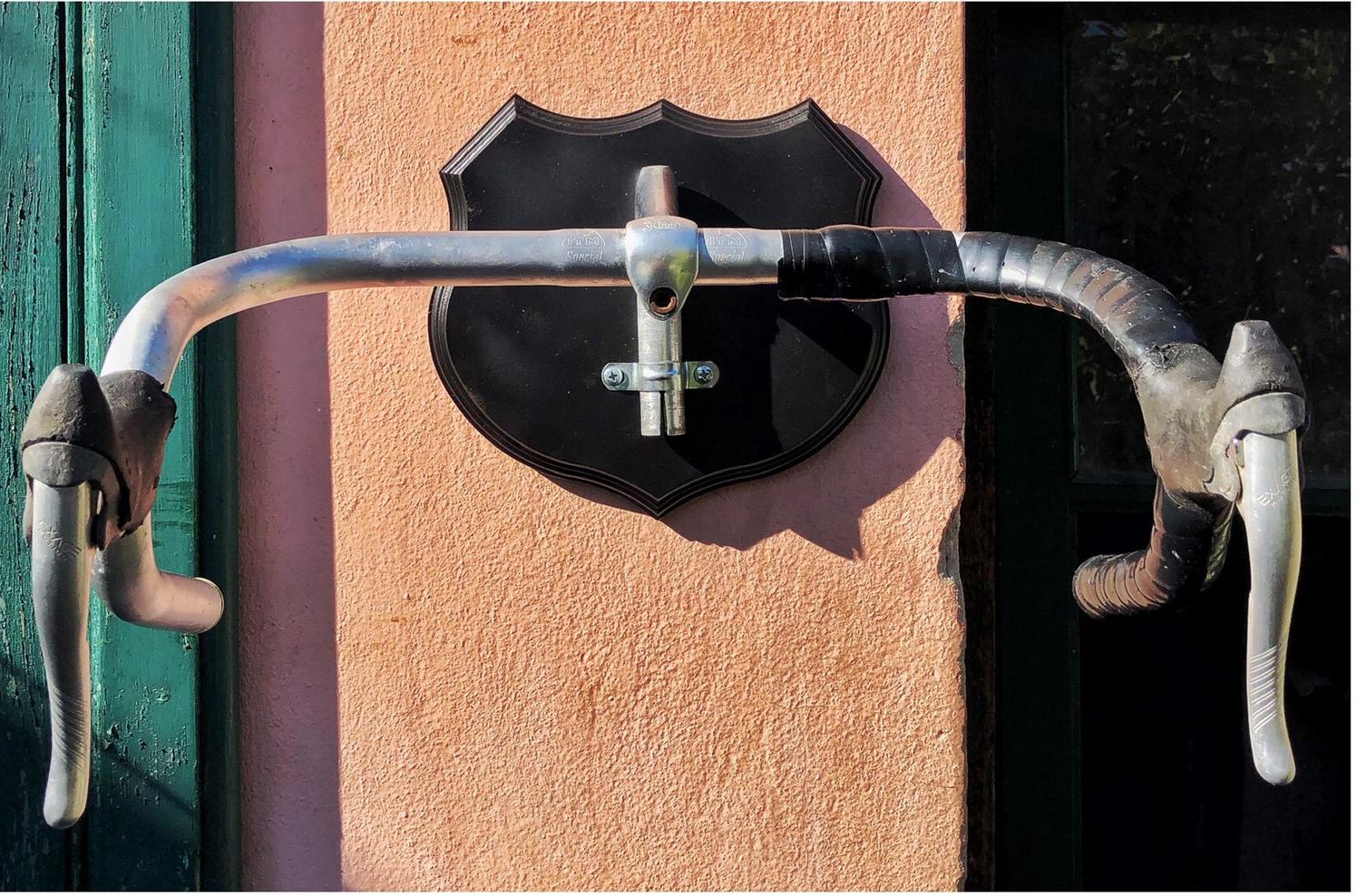

Ora l’alpinismo è il suo lavoro, ma da ragazzino Cimenti aveva una forte passione per il ciclismo: «I miei pomeriggi li trascorrevo sempre in bicicletta, a girare per il paese. Sono passato attraverso la disciplina della mountain bike per arrivare alla strada. Ho smesso solo perché andando avanti e diventando juniores, il ciclismo avrebbe assorbito tutto il mio tempo e non avrei più potuto studiare; però il ciclismo non ha mai smesso di piacermi». Nella vita, però, ci sono ricordi che restano lì, depositati da qualche parte ai bordi dell’anima e non importa se per molto tempo non hai nemmeno una bicicletta da corsa in casa, non importa se le circostanze ti hanno portato altrove, qualcosa resta instillato e, chissà quando, tornerà fuori. Un giorno Cala Cimenti ha un infortunio, una lacerazione di sei centimetri del polpaccio. «Un brutto infortunio, seguito da uno stop e da un periodo di recupero di più di due mesi. Parte della riabilitazione consisteva proprio nell’andare in bicicletta» .

La bicicletta è tornata, non importa come ma è tornata, tutto nasce così. La pandemia farà il resto. «Molti dei progetti che avevo sono saltati proprio a causa della pandemia, io stesso ho avuto il Covid. A casa pensavo e ripensavo. Sentivo di voler fare qualcosa, dovevo solo capire cosa». La bicicletta diventa per Cala quello che, per lui, non era mai stata: «Per me è stata la prima vera esperienza di cicloturismo. Spesso sottovalutiamo la possibilità di viaggiare con altri mezzi, mezzi diversi da quelli abituali. Pedalare ti permette di attraversare fisicamente colori, odori, suoni, natura, paesi e strade. Cambia tutto: in quei momenti vivi il contesto, ti immergi nel contesto. Non solo. Se interpreti il viaggio come l’ho interpretato io, conosci persone, usanze e modi di vivere. Conosci il senso più vero dell’ospitalità quando vieni accolto in una casa per riscaldarti o riposarti».

Cala Cimenti parte da Cuneo intorno alla metà di ottobre, il progetto è quello di attraversare l’Italia in bicicletta, tutte le ventuno regioni, fermandosi in diversi paesi e approfittandone per una attività da svolgere all’aria aperta: arrampicata, parapendio o anche una semplice camminata in montagna. C’è un carrello di quaranta chili con lui, lì dentro si trova tutta l’attrezzattura necessaria. In realtà le problematiche legate al Covid-19 obbligheranno Cala a tornare a casa prima del tempo, dopo che dalla Liguria, era transitato per l’Emilia e la Toscana, proprio mentre stava per dirigersi nel Lazio. Sono trascorsi ventiquattro giorni dalla sua partenza. Nel tragitto percorso, però, c’è già tutto. «Sono sincero, mi immaginavo un viaggio diverso, forse più tranquillo. I primi giorni, percorrendo la via del Sale, sono stati davvero tosti. Dalla fatica ho davvero pensato di mollare tutto e tornare a casa».

Ma il Cala tiene duro, forse più grazie alla testa che ai muscoli indolenziti. I momenti difficili non sono finiti ma, adesso assumono, un’altra sfumatura: «Nei tre giorni in Liguria sono incappato in una bufera d’acqua e vento forte, che ha causato una frana sul percorso. Vorrei saper raccontare la goduria di quella doccia calda in un bed and breakfast di Spotorno: impagabile dopo giorni a dormire al freddo. Poi ho dovuto aspettare che arrivassero le condizioni climatiche ideali per lanciarmi col parapendio. In Emilia-Romagna ho trascorso tre giorni in un bed and breakfast connesso ad una fattoria dove si produce parmigiano. Ho dormito in alta montagna, con una tenda a bordo strada. Ho dovuto pensare a procurarmi il cibo. Arrivato a Pisa ho incontrato vecchi amici e ho ”volato” con loro. In meno di un mese ho cambiato tre volte le pastiglie dei freni della bici, ho dovuto far fronte all’usura del cambio, all’usura della bicicletta. Non è forse una scoperta anche questa?».

Non c’è viaggio che non racchiuda un significato, voluto o meno, palese o nascosto, raccontato o lasciato all’interpretazione di chi, in altre faccende affaccendato, sfiori qualche rotta percorsa dalle tue ruote. Ed il viaggio di Cala Cimenti è stata una celebrazione: «Volevo celebrare la libertà ritrovata. Il mio era un inno alla libertà, che è come l’aria, e come tutte le cose che scopriamo quando ci mancano. Per questo volevo spostarmi in tutte le regioni d’Italia, volevo portare in giro questa libertà e fermandomi mostrarla nelle sue vesti migliori, quelle delle attività che si fanno all’aria aperta. Purtroppo non mi è stato possibile finire questo viaggio, la libertà si è nascosta un’altra volta. Ma tornerà, sono certo che tornerà. Coltiviamo questa speranza. Proviamo a immaginarla, facciamo questo sforzo. Immaginiamo il giorno in cui farà ritorno. Non sentite che bello?».

Foto: Cala Cimenti

I nuovi inizi di Ivan Basso

Quanto vento in faccia ha preso Ivan Basso? «Il vento è una componente importante del ciclismo. Tu corri in strada e il vento soffia in strada. In gruppo, si dice spesso: “c’è vento contro”. Il vento contro c’è in gruppo ma anche nella vita di tutti i giorni. Quante giornate facili possono esserci in una vita? La maggior parte sono col vento contro ed è col vento contro che cresci. Solo lì impari e ti migliori. Il vento devi prenderlo sulla tua testa. Se stai a ruota, arrivi secondo. Quando sei al vento, fai fatica ma ci stai provando, stai insistendo. Ed è importante stare al vento. Fondamentale per un uomo».

Un vento difficile da raccontare, perché poi il vento devi sentirlo sulla tua pelle per capirlo. Devi sentire che respinge la tua pedalata per trovare il coraggio di continuare a spingere. Per capire perché quel coraggio è essenziale. «Raccontarsi è molto difficile. Almeno, per me lo è sempre stato. Fatico a raccontarmi ai miei corridori, puoi immaginare con i miei figli. Qualcosa però filtra, qualcosa passa, qualcosa lo racconti comunque e lo racconti indirettamente, con i gesti, con i messaggi quotidiani. Sai, i miei figli hanno età diverse. Domitilla e Santiago hanno vissuto certi momenti, li ricordano, li hanno sentiti, percepiti. Per i più piccoli questo non è stato possibile. Loro hanno comunque voglia di conoscere e di conoscermi sempre meglio. Sanno che papà è stato un ciclista ma vogliono entrare fino in fondo in quel mio essere. Domitilla frequenta il Liceo Classico e quando le sue professoresse le hanno consigliato di scegliere dei libri da leggere, lei ha scelto “In salita controvento”, la mia biografia, scritta con Francesco Caielli. Santiago è più pigro e non l’ha letta ma se l’è fatta raccontare. Sono abbastanza contrario all’abuso di tecnologia digitale per i più giovani ma ogni tanto lo vedo mentre fa i rulli e cerca in rete video della mia vittoria all’Aprica, allo Zoncolan, al Tour de France. C’è curiosità. Pensa che Levante, che è in quarta elementare, ha voluto quel libro e ne legge qualche pagina al giorno. Anche lui vuole capire chi è papà, vuole farsi raccontare papà. Io cerco di arrivare a loro come padre, non come ciclista. Ma il loro papà è stato ciclista per una vita e, ciò che ha imparato, lo ha imparato correndo in bicicletta. Tu sai cosa ti passa per la testa la notte prima di una tappa di montagna in cui ti giochi il Giro d’Italia? Non si può descrivere, è complicatissimo. Sono cose che difficilmente capitano nella vita di tutti i giorni. Del ciclismo mi resta questo ben prima delle vittorie. So come affrontare quei momenti, se si dovessero ripresentare sotto altre forme. Da padre è questo che ho il dovere di trasmettere ai miei figli».

Ivan Basso si ferma, riflette, poi riprende a parlare e questa volta è lui a porci una domanda: «Cosa ti insegna il ciclismo?». C’è un attimo di silenzio, stiamo per iniziare noi a rispondere, quasi i ruoli si siano capovolti, in realtà riprende lui, dando un freno a quel mulinello di parole con cui aveva iniziato a parlarci. La voce si appoggia sul diaframma, il tono è leggero, quasi confidenziale, le voci della hall dell’albergo svaniscono sullo sfondo. «Non siamo invincibili. Non lo siamo come uomini prima che come ciclisti o come campioni. Nel ciclismo si hanno dei compagni di squadra. Tu devi sapere che loro sono lì per te, che se hai bisogno, se sei in crisi, loro possono aiutarti. Devi capire che è necessario avere il coraggio di chiedere aiuto e sapere quando farlo. L’aiuto va chiesto prima di crollare. Se hai paura, se non ti senti bene, devi guardare i tuoi compagni negli occhi, il giorno prima o la mattina, prima della partenza, e dirglielo. Nella vita, tutti abbiamo persone di fiducia. Loro possono salvarci quando abbiamo paura o non ce la facciamo più. Il ciclismo ti insegna l’umiltà, la capacità di chiedere aiuto senza temere di apparire debole».

Ivan Basso, oggi, è uomo che ha capito le poche cose che contano veramente e, capendo questo, ha avuto ben chiaro l’unico modo possibile di comunicare con i suoi ragazzi, i ragazzi della Eolo-Kometa. «Non c’è poi moltissimo da dire ma quelle poche cose vanno dette in modo estremamente semplice ed interessante. Devi capire quando è il momento di parlare: in certi momenti parlare è inutile se non dannoso. Devi saper aspettare. Poi arriva il momento di parlare e allora è importante saper analizzare la situazione ma soprattutto trovare un gancio per un stimolo, per proiettarti in avanti e non indietro. Per capire dove stai andando, dove vuoi andare e soprattutto come vuoi arrivarci».

In questo tornano le parole di Aldo Sassi, preparatore di Ivan, una delle persone che lo hanno sempre affiancato, anche nei momenti in cui c’era il vuoto: «Aldo me lo diceva sempre: “Certe volte le cose non vanno perché non vanno. Non c’è molto da fare. Puoi continuare a inseguire il motivo a vuoto per mesi. Talvolta sono tanti piccoli fattori che non riesci neppure a trovare. L’analisi, costruttiva e severa, è importante, fossilizzarsi su quei motivi è deleterio. Ti affossa. Concentrati sulla ripartenza”. Pensaci bene: se vinci o se perdi, devi comunque ripartire. Ti chiederanno altri risultati e solo ripartendo potrai ottenerli. Il tuo focus deve essere la ripartenza perché si riparte sempre. Nel ciclismo è una costante: riparti per l’allenamento successivo, per la gara successiva, per la tappa successiva. In una gara quante volte riparti? Parte il gruppo, parte la fuga, riprendi la fuga e riparti, rilanci, magari riparte la fuga, riparti tu, per un ventaglio o una caduta. Bisogna imparare a ripartire perché saremo sempre chiamati a farlo».

L’inciso è colloquiale e disarmante per semplicità e profondità di senso e contenuti. «I corridori sono bravi, i corridori fanno quello che viene detto. Il punto non è questo. Il punto è la capacità di leggere bene la gara insieme, da gruppo, dando indicazioni precise. Non sei solo nemmeno a impostare la gara: è necessario confrontarsi con gli altri componenti dello staff. Altrimenti l’analisi successiva è inutile: è sbagliato criticare dopo, bisogna lavorare bene prima. Le cose si preparano e nella preparazione c’è già molto di quello che accadrà dopo».

Per imparare è necessario prestare un occhio agli altri sport, anche quelli apparentemente più diversi dal tuo. Soprattutto è necessario ascoltare. Ivan Basso quest’inverno si è trovato a sentire una conferenza di Julio Velasco, maestro della pallavolo. «Lui dice che, nel momento in cui si diventa allenatori, direttori sportivi o dirigenti, è necessario “uccidere” il giocatore che si è stati. Il tempo passa e cambia le cose: è tutto diverso rispetto a quando correvo io. I miei ragazzi sanno benissimo chi sono e cosa ho fatto durante la mia carriera. Non serve dirglielo, è proprio inutile. Si rischia di cadere nel: “Se ci fossi stato io, avrei fatto meglio”. Un errore madornale. È un altro mestiere. Serve la coscienza del fatto che hai tutto da imparare anche tu. Un’altra ripartenza».

Nel 2006 Ivan Basso vince il suo primo Giro d’Italia, poco dopo c’è il Tour. Basso è atteso a uno storico bis. Non avverrà. L’Operación Puerto, scandalo doping scoppiato in Spagna, lo raggiunge e lo travolge alla partenza del Tour, il 30 giugno 2006. In un primo momento Ivan Basso nega ogni responsabilità, poi ammette le proprie colpe. Il varesino lo dichiara serenamente. «Qualche anno fa l’ho detto: è stato difficile ma tutte le cose che sono accadute in quel periodo, mio malgrado, le ho cercate e volute io. Gli errori li ho fatti io ed era giusto pagarli. Anche nella sofferenza cresci, anche nella vergogna cresci. La bellezza dell’equilibrio la capisci quando lo perdi. Quando tocchi il fondo, se sai resistere, scopri che in realtà sei nel momento in cui hai più slancio per proseguire. Dal fondo, si salta meglio. Credo di essere un uomo migliore oggi, anche grazie a quel periodo». A casa Basso in quei giorni arrivano delle lettere, sono quelle di Alfredo Martini. «Ogni volta che rileggi una lettera di Alfredo scopri qualcosa di nuovo, c’è della poesia. Martini parlava all’uomo che eri e a quello che saresti diventato. Non c’era nulla di banale, nulla di scontato. Non c’erano frasi fatte. Lui capiva il tuo momento e ti stava accanto. Per noi era come un padre. Nel mio periodo più difficile, lui c’era e sapeva cosa dirmi. Parlare alla sofferenza è difficilissimo, certe parole sarebbe anche meglio non dirle. A cosa serve dire a chi sta male: “Tranquillo, passerà”. Se devi dire così, non parlare. Per dire qualcosa a un uomo in difficoltà serve una profonda sensibilità, un’intelligenza acuta. Prima parlavamo di vento? Lì avevo un uragano contro».

Aldo Sassi ha raccontato che Basso, al suo ritorno dopo la squalifica ha convissuto per lungo tempo con un forte senso di colpa. «Ivan si sentiva in debito, sentiva di aver mancato di rispetto al proprio mondo e soffriva per questo. Al suo ritorno in gruppo, ogni attacco era per dimostrare di essere ancora quello di prima. Per rendere qualcosa al suo pubblico. Al pubblico che non lo aveva mai abbandonato».

Ivan Basso si ritrova nell’analisi del suo preparatore, un’analisi vissuta e sofferta. «Come quantifichi il senso di colpa? Non puoi. Il punto è trasformarlo in altro. Questo era il passo. Sassi da una parte e Liquigas dall’altra mi hanno preso per il braccio e tirato fuori dal baratro. Ricordo come adesso il giorno in cui ho firmato, a Brescia, da Zani. Sono riusciti a non farmi sentire un corridore di cui avere pena. Non mi hanno fatto firmare per compassione, mi hanno fatto firmare perché credevano in me, perché mi ritenevano un corridore forte».

Il Giro 2010 arriva così e Basso si ripete, alla grande. Tutti ricordano la sua scalata allo Zoncolan, i suoi occhi a divorare la salita. Lui parla di Verona e di quel podio inconsueto, quello ritratto nella foto che tiene nel suo studi. «Il podio, di solito, eleva gli atleti sopra il pubblico. All’Arena no. All’Arena c’è il pubblico sopra e gli atleti sotto. Ma è giusto così, quella vittoria per me è stata una restituzione di qualcosa al mio pubblico. Loro dovevano essere in alto, non io». Una parte della forza del ciclista di Cassano Magnago risiede nella sua convinzione. «Quando da ragazzino andavo a vedere le gare, sognavo di vincere il Giro d’Italia. Poteva sembrare assurdo all’epoca, ma è successo. La stessa cosa siamo chiamati a farla adesso io e Alberto Contador: provare a portare questa squadra fra le migliori al mondo. Ci riusciremo? Vedremo, intanto ci proviamo. Con Alberto abbiamo condiviso gli ultimi anni da professionisti: io sentivo di aver finito il mio ciclo, lui sapeva di poter vincere ancora qualcosa ma avvertiva un cambiamento. Quando chiedi a Contador: “Perché vuoi fare questa cosa? Non credi sia difficile?”. Lui te lo dice: “Certo ma anche vincere un Tour de France è difficile eppure…”».

Proprio il Tour de France è stata la culla di Basso, la corsa in cui ha costruito la sua prima parte di carriera. Sempre lì, a giocarsela. Fino al podio, al terzo e poi al secondo posto. Tutto è partito da quel 16 luglio 2004, da quella vittoria a La Mongie, con gli occhi lucidi e la dedica a mamma, che sta attraversando un momento difficile. C’è un ragazzo che sta diventando uomo e c’è un uomo che, senza mamma vicino, senza poterle più raccontare nulla, dovrà affrontare tutta la vita. Lo stesso uomo che, in quel momento, sta crescendo anche come ciclista. Lo sa bene Giancarlo Ferretti, direttore sportivo di Basso, ai tempi di Fassa Bortolo: «All’inizio Ivan si accontentava. Se arrivava secondo, dietro a un corridore forte, era felice. Non rischiava. Gli andava bene il secondo posto. Quante volte ci ho discusso: “Piuttosto provaci. Magari arrivi con due minuti di ritardo, magari però vinci. Che senso ha aspettare così?”».

Basso se ne ricorda: «Ferretti aveva questa capacità. Era un “sergente di ferro” ma con un cuore gigante. Non si accontentava mai ma, allo stesso tempo, andava sempre bene quello che facevi. Sapeva che eri al massimo ma ti incitava a fare ancora di più, ti spronava e tu riuscivi a dare anche più di quello che avevi». Quando parla ai suoi ragazzi, Ivan Basso, ha ben presente ciò che Ferretti diceva a lui. «”Quando si è giovani è importante la spiegazione della condotta di gara ma, allo stesso modo, servono consigli per la tua quotidianità. Lavorare con un ragazzo giovane significa accompagnarlo nella crescita”. L’ho detto giusto oggi: “Avete davanti il futuro. Fate uno dei lavori più belli in assoluto. Fate attenzione ad usare bene questa possibilità”. Ferretti non voleva che comprassimo macchine di lusso, orologi preziosi, ci spronava a risparmiare e, semmai, a investire in qualcosa di duraturo, come la casa. Ci invitava ad essere degli onesti risparmiatori. Questi corridori hanno la possibilità di cambiare la propria vita per sempre: si parla di guadagnare centinaia di migliaia di euro per anni e anni. Alcuni atleti guadagnano come l’amministratore delegato di una multinazionale: non è facile ricoprire quel ruolo. Le vittorie, i successi, oltre ad essere una soddisfazione personale, sono un pezzo di costruzione del tuo futuro. Devi rispettare il valore del denaro e del lavoro: un corridore che fa bene il proprio lavoro, è un corridore che non ha nemmeno il tempo per spendere quei soldi».

Basso ha quarantatré anni e non sopporta le generalizzazioni e le semplificazioni: «Sai cosa accade? Alcuni direttori sportivi vanno sul bus e, dopo gara, dicono ai ragazzi: “Se partivi prima, vincevi”. Questo i ragazzi lo sanno già. Come sanno che se parte una fuga di quattro corridori, il quinto deve essere il nostro. Ferretti, scherzando lo diceva sempre: “La fuga parte in testa al gruppo, non in coda”. Era un modo come un altro per invitare a non dire ovvietà e a non parlare col senno di poi. Lo stesso discorso potremmo farlo per chi continua a parlare dei “propri tempi”. Cosa significa dire “ai miei tempi”? I tempi passano, cambiano. Il punto è riuscire a seguire il tempo che cambia. Spesso, se vai a vedere, chi si richiama ai vecchi tempi andati, in realtà, non sta più facendo nulla».

Non le sopporta in generale, le sopporta ancora meno quando queste generalizzazioni vanno a toccare i giovani. «L’errore è l’estremo. Su quello siamo tutti d’accordo. Ci devono essere delle regole e noi queste regole le poniamo. Regole ben chiare. Ma il mondo è cambiato e non accettarlo è assurdo. I ragazzi di oggi non possono correre con le biciclette dei ragazzi di vent’anni fa. Non usiamo più i cellulari di vent’anni fa, come le macchine di vent’anni fa. C’è stata un’evoluzione, una crescita. Bisogna stare al passo di questi cambiamenti, respingendo ogni estremo e ponendo molta attenzione. Questi ragazzi si allenano bene, hanno i migliori materiali possibili ma, per andare forte, questo non basta. C’è una parte interiore, psicologica, che devi essere in grado di capire. L’allenamento non può colmare questo aspetto».

Guardare avanti e guardare indietro sono per Basso due facce della stessa medaglia. Già, perché in entrambe c’è il tempo ed il tempo passa comunque, che tu lo accetti o meno. Il tempo ti cambia comunque. «Sono cambiato in tante piccole cose da quando ho iniziato questo nuovo percorso alla Eolo-Kometa. Non credo ci siano stati errori grossi, sicuramente ci sono dettagli su cui adesso agirei diversamente. Alla fine, però, non è neanche giusto dire così. Noi siamo uomini, calati nel nostro tempo. Per vivere dobbiamo accettarlo, cambiare con lui, tollerare ciò che non si può cambiare e migliorare il resto. Se non accetti i cambiamenti del tempo, resti staccato, dietro al gruppo. A inseguire a vuoto. Cambiare idea è bello, cambiare idea è importante».

Foto in evidenza: Ufficio Stampa Ivan Basso

Badlands, come un film

Alla partenza di Badlands, Bruno Ferraro nota Lachlan Morton. L’organizzatore, la sera prima, gli ha detto che Morton pensa di concludere la gara in due giorni, a Bruno pare impossibile così gli si avvicina e gli domanda quanto tempo crede di impiegarci, con una semplicità disarmante Morton risponde: «Non so, ci metterò il tempo che ci vorrà». La scena si svolge a Granada, in Spagna. Sono le otto di mattina: «Granada è una città accogliente, ci sono tanti negozi di biciclette e questo è importante. Ho avuto modo di fare un controllo della mia bici prima della partenza: sempre meglio in occasione di gare con questi chilometraggi. La partenza a quell’ora di mattina è ideale, molte volte si parte in piena notte. C’erano persone da tutti i Paesi del mondo, molte che avevo già conosciuto e davvero un bel clima».

In realtà questa atmosfera si disperderà nel giro di breve tempo. «Come si parte, tutto sembra così lontano. Soli quindici chilometri e inizi a pedalare in mezzo alle colline sperdute della Spagna. Siamo a Nord della città di Granada, in luoghi turistici. La particolarità di questa parte del tracciato sta nella luce: una luce bassa che cade sulla polvere e irradia riflessi dorati. Era il tipico paesaggio da Strade Bianche ed eravamo ancora in tanti e abbastanza raggruppati». Al chilometro settanta si transita da Guadix e si inizia a percepire l’aria del Deserto di Gorafe. Ferraro si ferma in un bar per fare scorta di acqua e cibo. «In questo locale c’è Rosalia, un’anziana signora molto attenta ai bisogni di tutti i suoi clienti. Mi ha fatto tenerezza perché, nonostante l’età, era indaffaratissima a fare su e giù dal magazzino per recuperare tutte le nostre vivande. Ad un certo punto, ho detto ad un ragazzo spagnolo: “Secondo me ti conviene dirle che fra poco arriveranno altre cento, centocinquanta persone, almeno è pronta e non deve fare tutto così di corsa”».

Al deserto di Gorafe si arriva nel tardo pomeriggio. «Mi ero documentato sulla zona e sapevo che da pochi anni è un luogo rinomato per il trekking. In sostanza si tratta di un deserto composto da formazioni geologiche scavate da vecchi corsi d’acqua, una specie di altopiano con diverse gole. Si pedala in mezzo al canyon, accanto alla gola del fiume: il percorso è ad anello e il luogo di partenza è lo stesso dell’arrivo. Quando ho terminato questa parte del percorso, il sole stava calando, era appena sotto l’orizzonte».

Da quella luce flebile, tra l’ocra e l’arancione puntinata di sassi dalle sfumature calde, si esce su una strada principale. «Ovviamente al termine del deserto avevamo bisogno di rifocillarci. La scena è stata simpatica perché l’unico bar della zona, dopo tanti chilometri nel nulla, era frequentato da molti vecchietti, intenti a fumare pipe, sigari e sigarette. Noi arrivavamo sfatti, pieni di polvere e sudore, con l’unico pensiero di portare via un sacchetto con del cibo. Ci guardavano tutti molto incuriositi».

Adesso non c’è più luce, il buio invade le strade e Bruno, per recuperare energie ed evitare crisi lungo il tragitto, cerca di dormire qualche ora. «Erano le dieci, massimo dieci e mezza. Mi sono sdraiato su una panchina, accanto a una fermata dell’autobus, fuori dalla città e ho provato a dormire. Non ci riuscivo, probabilmente non ero neppure stanco. Dopo un’ora mi sono alzato e sono ripartito. Era da poco passata la mezzanotte». La strada è in salita, si scala il Calar Alto, 2.168 metri di dislivello. «Ho retto abbastanza bene la prima notte, nonostante il freddo. Il momento più difficile è sempre intorno alle quattro, le cinque, del mattino».

Il giorno successivo è quello del secondo deserto, quello di Tabernas. Tutto cambia rispetto a Gorafe: il paesaggio vira su colori scuri, le pietre tendono al grigio, talvolta appaiono nere come la pece. Si intravedono le classiche sterpaglie di paglia giallognola dei luoghi aridi. «Questa è la zona dove sono stati girati i film western più famosi, anche quelli di Sergio Leone. Ci sono dei saloon allestiti con arredi dell’epoca e vecchie rovine di case. C’è una ferrovia abbandonata: non appena la vedi, pensi a dei banditi che assaltano una diligenza». L’unica ombra che si può trovare è quella che le rocce riflettono a terra: è l’una del pomeriggio e Ferraro si siede per qualche istante accanto a quelle rocce. Riprende fiato. La bicicletta è davvero difficile da spingere. In un locale, poco più in là, foto e ricordi di Terence Hill e di tutti gli attori di quei film: «Pensa, quel bar esisterà da quarant’anni. Chissà quante storie potrebbe raccontare il gestore».

Si entra a Cabo de Gata Natural Park: qui è la natura a trionfare con piante e coltivazioni. C’è anche una vecchia miniera abbandonata, un paesaggio molto suggestivo. «Poi il mare, proprio al tramonto. Difficile anche da descrivere quel momento. Vivi delle situazioni davvero difficili, per esempio quando la bicicletta non scorre nella sabbia e ti chiedi chi te lo abbia fatto fare. Ma quando vedi il mare, la spiaggia con i ragazzi, che scherzano fra loro con una bottiglietta di birra in mano, capisci che hai fatto bene a partire. Hai già nelle gambe quattrocentro chilometri, e ne mancano più di trecento, ma sei contento».

Si prosegue fino ad Almeria, pedalando su una strada che costeggia un parco naturale: lì lo attende un hotel con reception sempre aperta. Ferraro lo ha prenotato tempo prima e ha fatto bene: arriverà alle due e mezza di notte. «Sono entrato in camera, ho pulito i pantaloncini, sistemato le mie cose, cenato con due empanadas di pollo e mi sono fatto una doccia. Mi sono coricato dopo le tre, puntando la sveglia per le sette. L’alba arriva abbastanza tardi ed iniziare a pedalare con le prime luci è l’ideale. Quella notte ho dormito, talmente bene da non sentire la sveglia. Oggi posso dirlo: quella mezz’ora in più di sonno mi ha fatto davvero bene».

Quando riparte, Bruno sa, o ameno spera, che quello sia l’ultimo giorno di gara. Forse il giorno più duro: c’è da scalare il Passo Veleta, nel parco nazionale della Sierra Nevada. La cima si trova a 3.212 metri di altezza. L’aria, sopra i 2.500 metri inizia a rarefarsi e Bruno ha dei piccoli svenimenti. Deve scendere di sella e proseguire a piedi, ma c’è un ostacolo in più: è scesa la notte.

«Ho corso tutto il giorno con l’idea di arrivare al passo prima di sera, non ci sono riuscito. Allora ho cercato di raggiungere un ragazzo che conoscevo e che era davanti a me di poco: salire insieme mi avrebbe aiutato molto, almeno a livello morale. L’avevo praticamente raggiunto, ero lì. Lui invece ha scelto di fermarsi a dormire in hotel prima della scalata: un brutto colpo per me. Dovevo scegliere: proseguire da solo o ripartire il mattino successivo. Ho deciso di proseguire ed ho fatto bene. Proprio in quel frangente ho recuperato posizioni e sono riuscito a concludere quinto».

La scalata inizia alle nove di sera, in cima si arriva alle tre di mattina. La discesa tutto d’un fiato, ancora una salita e la successiva discesa e poi l’arrivo a Granada. Il sorgere del sole sorprende gli atleti con una vista da cartolina sulla città. È finita. «Ti senti strano quando torni in una grande città dopo un’avventura del genere. La bicicletta ricomincia a scorrere su strade di asfalto, vedi negozi di alimentari, di abiti, mezzi di trasporto e ricominci a sentire i rumori della città. Ci metti del tempo a capire. Questo accade anche quando torni a casa. Hai conosciuto un mondo, visto squarci sempre differenti, che sono ti entrati in testa e ora ti mancano. Devi ritrovare gli stimoli per salire in sella e fare ‘il solito giro’, devi inventarteli se necessario. Il ricordo però resta. Sembra un film».

Foto: Bruno Ferraro

Luca Santini e la libreria a pedali

La storia di Luca Santini è una di quelle storie che iniziano per caso. Come tutte, del resto. O almeno come quasi tutte. La differenza la fa il fatto che la storia di Luca, questa storia, quella che vi raccontiamo, qualche anno fa ha rischiato di non essere tale e le storie rimesse assieme, quelle che sono così perché nessun altro finale pareva giusto, sono più preziose. Già, perché insegnano a non adeguarsi a un finale qualunque. Ma andiamo con ordine. «Sono sempre stato un appassionato lettore e come tale ho sempre sofferto il fatto che nel mio quartiere non ci fosse una libreria. A inizio anni 2000, proprio qui, ha aperto un teatro dedicato alla musica sinfonica. Ero anche appassionato di musica e, con qualche risparmio, ho pensato di aprire una libreria lì accanto: “Libreria Largo Mahler”, dal nome del luogo dove si trovava. Era il periodo dei megastore, il mio era un microstore. Una piccola libreria di qualità, appartenente al circuito delle librerie indipendenti. Sono stati dodici anni molto belli poi la crisi economica, la riduzione del numero di lettori nel nostro Paese, l’avvento delle piattaforme online ed il calo del mercato indipendente hanno causato una grossa crisi che ha portato alla chiusura della mia libreria». Non sono mancate iniziative tese a cercare di salvarla, quella libreria: dalle raccolte fondi, ai meeting, ai comunicati. Purtroppo non è bastato ed il 9 novembre del 2013 la Libreria Largo Mahler ha abbassato la saracinesca. Ma Luca Santini, in quegli anni, ha maturato un modo di concepire la cultura, che ha permeato ogni sua esperienza: «Naturalmente immaginavo che la libreria fosse un luogo di scambio culturale, ma quello che non avevo pienamente compreso è l’ampiezza di questo scambio. Il fatto che le librerie devono essere il più aperte possibile. Che in una libreria deve incontrarsi il maggior numero di storie che si possano immaginare. Serve il contatto con le persone, il rapporto che si instaura con coloro che vengono a prendere un libro. La libreria deve essere un luogo caldo, accogliente, dove sfogliare libri, dove scambiarsi storie ma, soprattutto, dove incontrarsi. La libreria, se nasce e cresce così, diventa un punto di riferimento del quartiere». Così, nel giorno della chiusura ufficiale, in libreria arrivano centinaia di persone e Luca Santini si commuove. Tutte persone che erano in prima fila per salvare quella libreria.

In quella fine di 2013 Luca Santini aveva ricevuto altre due proposte di lavoro, sempre nel campo dei libri. Sono due suoi colleghi a cercarlo per due lavori diversi e lui si fida: «Mi dicevo che almeno una delle due opportunità si sarebbe concretizzata. Invece no. Il 31 dicembre del 2013 andarono entrambe in fumo. A quel punto, cosa potevo fare?». Un passo indietro nel racconto lo porta a quando era più giovane, a quando non aveva ancora moglie e figli: «Credo di essere stato uno dei primi ciclo-viaggiatori d’Italia. Ricordo lo stupore che destava la mia bandierina italiana, attaccata alla bicicletta. Ho girato tutta l’Europa in bicicletta e ho conosciuto tanto. In realtà con l’auto ho sempre avuto un cattivo rapporto e anche per gli spostamenti in città ho sempre prediletto la bicicletta». Santini pensa e ripensa. Pensa a quel detto che avevano coniato in libreria: “Sopra la panca, la libreria campa”. La panca era quella situata davanti alla libreria, quella su cui, ogni tanto, si sedevano i lettori. Santini sente che quel detto non deve essere tradito e, valutando le diverse opzioni, trova un varco: una licenza da itinerante. Sì, come quella per vendere gelati, caldarroste e panini. In questo caso una licenza da itinerante per vendere libri: «I lettori non potevano più venire da me ma la città continuava da aver bisogno di un luogo di incontro. Un luogo in cui la cultura non fosse qualcosa di asettico ma di vivo, fatto di relazioni e di incontri. Un luogo per le scuole e le associazioni che senza sarebbero destinate a impoverirsi. Se nessuno poteva più venire da me, ero io a dovere andare da loro. Per farlo non potevo scegliere altro mezzo che la bicicletta, il mio mezzo prediletto. Un mezzo che ti porta ovunque senza inquinare, che crea relazioni, un vettore, che può anche portarti i libri sotto casa. Una libreria a pedali, la prima in Italia».

Ed è così che Luca è ripartito, affiancato da una bicicletta e da un cargo: «Le persone sono incuriosite da questo tipo di scelta. Una scelta per cui ci vuole coraggio. Una scelta che non è da tutti. Milano, come gran parte delle grandi città, è estremamente insicura sulle sue strade. Tra automobilisti e ciclisti manca il rispetto, manca la comprensione. Due radici fondamentali di qualunque interazione umana. Viaggiamo su delle strade insicure, con un cargo, pieno di libri, che può arrivare a pesare cento chili. Si fa anche fatica, fatica fisica, a spingere sui pedali. Per questo mi sono fatto aiutare dalla pedalata assistita, ma fai comunque fatica». Vero, non una scelta qualsiasi, ma la scelta da chi ha ancora il coraggio di inventare: «La bicicletta, come la lettura, fa bene ai nostri giorni. E l’unico modo per stare meglio è accumulare momenti o circostanze che ci facciano stare meglio. Se andare in bicicletta aiuta, andiamoci più spesso. Se non ci sono abbastanza attività che comportino l’uso della bicicletta, inventiamole. C’è sempre una possibilità. Io sono stato il primo, però ora diversi hanno seguito la mia strada. Ora anche le autorità governative stanno capendo l’importanza delle librerie indipendenti e stanno cercando di aiutarle. Ci sono case editrici che ci sostengono, come Ediciclo. Tu inventa, il resto seguirà».

Lo dicevamo all’inizio: non tutti i finali vanno bene per la tua storia e sei tu ad avere il dovere di immaginare il tuo finale o quanto meno quale sarà la prosecuzione della tua storia. Alla base c’è sempre un’idea che può essere la stessa di Santini: fare bene il proprio dovere e magari fare del bene a qualcuno. Fosse anche una sola persona, è importante. Come è importante tutto quello che ti è stato raccontato in questi anni. Ed è quello che più manca quando i pedali non girano: «Il 25 febbraio di quest’anno c’è stato uno stop. Una fermata doverosa, ci mancherebbe, per la pandemia. Ma pur sempre una fermata. Mi ha preso un senso di angoscia, di inquietudine. Non voglio essere ipocrita: quando ti manca il lavoro c’è anche una preoccupazione economico-commerciale. Nel mio caso però non era l’unica. La mia angoscia era data dall’impossibilità di relazionarmi con le persone. Di scambiare libri, consigli od anche solo qualche gesto. Il mio pane è questo». Ed, in fondo, il senso di ogni libreria, sui pedali o fra le mura, è proprio questo.

Foto: per gentile concessione di Luca Santini

Ernesto Colnago, un uomo alvento

Marco Pastonesi è seduto da un lato della scrivania, dall’altro, Ernesto Colnago racconta. Pastonesi lo fissa e in alcuni passaggi, quelli maggiormente tecnici, resta perplesso, con gli occhi persi, non capendo fino in fondo il significato di alcune parti del racconto. Ernesto Colnago se ne accorge. «Ha iniziato ad estrarre dei tubi da sotto la scrivania – racconta Pastonesi – e, tirandoli fuori, li accarezzava, li ruotava per aria e me li mostrava. Ad un certo punto si è alzato in piedi e ne ha fatto cadere uno, poi un altro e un altro ancora. “Senti? Senti il suono? Ogni tubo ha un suono diverso”. C’è un fuoco in quest’uomo. Qualcosa che arde e non brucia. Una passione ed è bello vedere la passione che si espande».

Marco Pastonesi racconta così alcuni dei momenti della scrittura de “Il Maestro e la bicicletta”, il suo nuovo libro, edito da 66th and 2nd. «Cambiago somiglia a Cremona nel racconto di Colnago. Quei tubi somigliano a dei violini. Da una parte Stradivari, dall’altra Colnago». Marco Pastonesi racconta di aver conosciuto Ernesto Colnago passo dopo passo, dagli anni Ottanta in avanti: il primo incontro, in conferenza stampa ai tempi de “L’Unità”, Colnago non lo ricorda neppure più. Poi ancora parole su carta, da “la Repubblica” a “La Gazzetta dello Sport”, lungo un mosaico che ricostruisce tutti i pezzi del puzzle di un uomo che ha vissuto buona parte del Novecento. Si tratta di un racconto in prima persona, un racconto intimo, sentimentale. Qualcosa che avrebbe potuto benissimo svolgersi su una sedia a dondolo, davanti a un caminetto. Invece si è snodato nell’ufficio di Ernesto Colnago, in fabbrica. «Il suo ufficio è al primo piano. C’è una finestra che si affaccia sulla casa e una porta sempre aperta. Colnago è un uomo che non si ferma mai perché, come dice lui, “al ghe semper un quai cos da fa”. Spesso si alza dalla sedia e va verso la seconda finestra, quella affacciata sul magazzino, per controllare come procede il lavoro. Di notte, mi ha confidato che tiene accanto al letto un foglio e una penna: ci sono delle idee che arrivano nei sogni. Lui si sveglia, le appunta e torna a dormire».

Per Pastonesi, Ernesto Colnago è un genio come lo sono stati Leonardo, Raffaello e Michelangelo, seppur in campi diversi. Un uomo che, dopo la quinta elementare, ha frequentato le scuole serali, alla maniera dei poveri, degli umili che, però, volevano studiare. Un uomo che da ragazzo, a soli tredici anni, ha falsificato la carta di identità per poter lavorare in fabbrica: una fabbrica di biciclette collegata a una squadra di biciclette, i cui corridori venivano chiamati “garibaldini” perché sempre all’attacco. E Colnago, che in quei giorni si innamorò della bicicletta, è, nel suo settore, un uomo in fuga, davanti al gruppo, un uomo alvento, diremmo noi della redazione.

«Colnago è uomo timido, a tratti. Però è anche deciso, estremamente deciso. Accentratore. Un uomo che si fida poco, che ha bisogno di conoscere per fidarsi. Ma è anche un uomo sincero e, questo è importante, generoso, in tutti i sensi. Ti concede il suo tempo e, quando apre il rubinetto dei ricordi, non lo fermi più. Perché Ernesto Colnago è uomo di sentimenti, un tenero». Pastonesi spiega che, quando invita i ciclisti in fabbrica, Colnago vuole che arrivino accompagnati dai genitori: in fabbrica viene così portato quel senso di famiglia che è alla base dell’idea di lavoro dell’ottantottenne milanese, che considera il ciclismo come una famiglia e tutti gli atleti come figli. Saronni potrebbe essere il preferito, invece no. Questo libro è un’esplorazione che, se parte dalla bicicletta, si infila con discrezione e delicatezza in ogni piega dell’uomo Colnago: «Ernesto mi ha concesso il privilegio di dargli del tu. Mi ha anche invitato a pranzo una volta. Un pasto semplice, quasi affettuoso direi. Per me è stato un onore. Lui parla molto in milanese, nel libro alcune frasi le ho lasciate in dialetto, altre ho provato a tradurle. Come ho provato a tradurre alcuni gesti. Per esempio, al termine di quel pranzo, quando mi ha accompagnato in una cantina. Una cantina come quelle dei vini o dei salumi. Una cantina con una temperatura specifica e con accortezze varie. Mi ha mostrato tutti i tubi che tiene lì. Io gli ho detto: “Si potrebbe fare una mostra al museo della Scienza e della Tecnica con questi tubi”. E lui, in milanese. “Minga mal”. Ha detto sì e ci stiamo pensando».

Ernesto Colnago è uomo che stacca poco dal suo lavoro: «Un imprenditore vero, uno di quelli che si alzano alle cinque del mattino per iniziare a lavorare. Può telefonarti alle sei del mattino, perché per lui è già pieno giorno. Progetta continuamente: la prima volta che ha incontrato Enzo Ferrari, altro genio nella semplicità, per parlare degli studi sul carbonio, era a tavola. Ad essere stati presenti li avresti visti spostare posate, forchette e cucchiai, come fossero tubi, per capirci di più. Lui dice: “L’è minga colpa mia. Suun faa inscì”. Non solo, Ernesto Colnago è anche un istintivo».

Marco Pastonesi se n’è accorto al termine della scrittura del libro, quando si trattava di scrivere la prefazione: «Ho avuto l’onore di telefonare al manager Vittorio Colao. Mi ha risposto entusiasta, ha scritto tutto in un paio di giorni. Era felice. Poi si trattava di pensare a un corridore e Colnago avrebbe potuto tranquillamente pensare a uno fra i “suoi corridori”. Ha pensato a Fabian Cancellara, ragazzo di cui ha conosciuto la famiglia ed i genitori di origini lucane. Ha pensato a lui perché ha creduto fosse giusto, perché terzo, perché estraneo rispetto alle parti. Non molti avrebbero fatto così».

Colnago è nato il 9 febbraio del 1932 ma, e Pastonesi questo lo spiega bene, è sempre al passo con i tempi. «Oggi mi ha mandato un messaggio, cose tecnologiche. Io non le capisco, lui sì. Pensate che ha una sua pagina Instagram e la gestisce da solo, anche con ottimi risultati». L’altra caratteristica dell’uomo Colnago è il perfezionismo: «Al termine della scrittura, gli ho passato il testo da leggere e rivedere. Quando si lavora con le parole serve attenzione perché anche un solo aggettivo può cambiare significato di ciò che si vuole dire. Lui è intervenuto moltissimo su questo testo. Non solo sulle parti tecniche, dove mi ha proprio segnato con una matita blu interi passaggi, è intervenuto anche su singole parole e su alcune definizioni. Mi correggeva e poi mi spiegava il motivo, spesso era per il timore di apparire superbo». Anche sul titolo Ernesto Colnago non era pienamente d’accordo. «Il titolo ha origini letterarie che partono da “Il maestro e Margherita” di Bulgakov. All’inizio non voleva proprio saperne: una bocciatura netta, senza se e senza ma. Ne abbiamo parlato tanto e alla fine l’ho convinto, spiegando che anche la casa editrice lo apprezzava. Ma non è finita qui. In una delle ultime riletture ha notato che “maestro” era scritto con la lettera maiuscola. Mi ha telefonato: “Perché maestro con la maiuscola? Si tratta di un refuso. Semmai possiamo scrivere bicicletta con la lettera maiuscola, non maestro”. Ho provato a spiegargli ma non riuscivamo a uscirne. Lo vedeva come un simbolo di superbia e non lo accettava. Alla fine gli ho solo detto: “Ernesto, fidati. Per una volta fidati di me”. Gli ho chiesto la fiducia e lui ha acconsentito. Si è fidato».

Foto in evidenza: per gentile concessione di Marco Pastonesi

Giacomo Nizzolo: «Quando sei lì a giocartela»

Qualcosa, per Giacomo Nizzolo, è cambiato questo inverno, dopo quattro anni da dimenticare: «Durante l’inverno non ho avuto infortuni o problematiche fisiche, così ho potuto allenarmi meglio. Capivo che le sensazioni in allenamento erano buone. Era come se qualcosa in me si fosse ricostruito. Quella sensazione stava finalmente tornando». La sensazione di cui parla Nizzolo ha a che vedere con la possibilità, con la coscienza del possibile: «La maglia di campione italiano, il tricolore, è un simbolo molto importante. Ma in quei giorni, quelli difficili, la mancanza più forte riguardava qualcosa che nei giorni migliori sento dentro di me. Si tratta della sensazione di continuità, della percezione imminente della possibilità di essere lì davanti a giocarti la vittoria. Qualcosa che senti dentro anche quando ti alleni, anche quando riposi. Qualcosa che mi mancava da troppo tempo». Quella percezione è parte di Giacomo Nizzolo sin da quando era ancora bambino e quando resta inespressa fa male: «Sono sempre stato molto competitivo. Ho sempre provato una sorta di attrazione per la competizione. Da ragazzino, ricordo che improvvisavo gare per le vie di casa anche con ragazzi decisamente più grandi me. Parlo di un dolore e di una gioia, profondamente intrecciati nella competizione, che mi appartengono. I miei genitori mi hanno convinto a valorizzare questo aspetto così ho provato anche altri sport ma il ciclismo è la migliore valvola di sfogo per quella voglia che porto dentro. Uno sport di squadra che, però, valorizza moltissimo il singolo». Probabilmente per questo Nizzolo dice di non essere cambiato molto rispetto a quando era ragazzo. Anzi, dice di essere rimasto praticamente lo stesso.

Nato a Milano nel 1989, Nizzolo non ha mai avuto vita facile in sella: «Ci sono stati dei momenti, quando ero dilettante, in cui, a seguito di un brutto incidente, avevo messo in dubbio l’idea di tornare. La svolta sono certo sia stata la prima vittoria da dilettante. Era già fine stagione, erano le ultime gare dell’anno. Chissà, forse non ci fosse stata quella vittoria oggi non saremmo qui a parlare. Mi ero fatto male durante l’anno ed ero tornato dopo un infortunio che mi aveva tenuto fuori gioco per parecchio tempo». Cosa accade? Accade che quando le circostanze della vita ti colpiscono, ti riaggiusti come puoi. Se non ti lasci andare, sviluppi alcuni tratti caratteriali che ti consentono di restare in piedi: «Ho dovuto diventare resiliente, l’ho dovuto fare per andare avanti. E oggi è la mia forza. Vorrei solo essere capace di staccare un poco di più. Voglio dire questo: mi godo poco anche le cose belle perché appena le ottengo sento di dover ripartire per nuovi traguardi. Sia chiaro: è giusto continuare a porsi obbiettivi, ma ogni tanto bisogna anche concentrarsi su ciò che si è fatto e rilassarsi. Non significa accontentarsi, questo è sbagliato. Significa forse aver cura di se stessi». Ed è proprio questa cura del proprio essere che deve essere compresa, che deve essere capita dagli altri: «Dopo la vittoria del campionato italiano, ho detto che, senza nulla togliere a nessuna delle persone che mi amano, quella vittoria volevo dedicarla a me stesso. Credo di essere stato frainteso, quell’affermazione da alcuni è stata giudicata un atto di egoismo. Non mi hanno capito e forse non potevano capirmi perché non mi conoscono. I miei amici hanno capito. Non tolgo nulla a chi mi vuole bene e a chi mi è accanto, ma quella vittoria è anzitutto per me. Perché solo io so cosa ho passato in questi quattro anni».

Il volto più bello della schiettezza perché, questo lo diciamo noi, talvolta è anche facile rendere giustizia ai meriti degli altri. Il difficile è riconoscere i propri ed ammetterli. Che non ha nulla a che fare con l’egoismo. Ha solo a che fare con la consapevolezza. La stagione è stata difficile, per tutti, in particolare a livello mentale, Nizzolo però, proprio in questa stagione, è tornato ad essere quello che era sempre stato e ora guarda avanti al modo di chi, non solo crede a ciò che vede ma sa di avere la possibilità di plasmarlo per viverlo meglio: «A settembre sono stato in Trentino a fare la ricognizione del prossimo campionato europeo per gli organizzatori e devo che ho trovato un percorso diverso da quello che mi ero immaginato. Un percorso frizzante, direi, che apre il varco alla possibilità di diversi colpi di mano. L’arrivo in volata sarà difficile. Bisognerà guadagnarselo». Al prossimo settembre mancano poco più di nove mesi e Giacomo Nizzolo ha ben chiaro come colorarli: «Indosso una maglia importante, quella di campione europeo, e voglio godermela. Voglio divertirmi. Sì, proprio divertirmi, è la parola giusta. Voglio vivere quest’anno con la leggerezza di chi sa che non è necessario continuare ad arrampicarsi sempre più in alto. Bisogna continuare a fare il proprio lavoro con feroce determinazione, ma prendere fiato e respirare è altrettanto importante». Nizzolo ha le idee chiare: «La forza del ciclismo è il suo pubblico. Un pubblico diverso da quello di qualunque altro sport, il pubblico delle strade. Il ciclismo è l’unico sport in cui un amatore può pedalare accanto ad un campione e, per qualche attimo, sentirsi come lui. Purtroppo il ciclismo odierno è troppo settoriale, ha un forte potenziale inespresso. Spesso è giudicato come uno sport ”vecchio”. Non è così. Assolutamente. Si tratta di uno sport che potrei definire di moda. La sfida è raccontare questo».

Raccontare il ciclismo è, in fondo, raccontare qualcosa che è alla base di tutte le nostre parole: «Vedi, la verità è che il concetto a cui si torna è sempre uno: dare il massimo. Dare tutto. Se dai tutto, puoi essere sereno. In tanti, nel periodo dei continui piazzamenti, mi hanno chiesto: “Come fai a insistere così? Come fai a non abbatterti?”. La risposta è semplice. Se hai fatto tutto il possibile, cosa puoi rimproverarti? Probabilmente in quelle condizioni doveva andare così. Certo, col senno di poi, si può dire tutto. Ma tu hai dovuto fronteggiare quella situazione e lì più di così non potevi fare. Dare tutto non è sempre garanzia di risultato ma sicuramente è garanzia di serenità. Se dai tutto, non devi esaltarti per le vittorie e crederti superiore ma, allo stesso tempo, non devi lasciarti toccare dalle critiche e dai giudizi. Tu sai ciò che hai fatto. Ti basta questo».

Foto: Claudio Bergamaschi

La seconda vita delle biciclette in una bottega di Forte dei Marmi

Quando, passeggiando per le vie di Forte dei Marmi, Luca Mazzilli vedeva queste bici, legate ai pali, magari vecchie e abbandonate, si chiedeva che storia avessero dietro. «Chissà di chi era questa bici. Chissà se è stata un regalo o magari la ricompensa dopo tanti sacrifici sul lavoro. Magari il proprietario l’ha sognata per tanto tempo. Forse era il modello che avrebbe sempre voluto e chissà cosa ha provato, quando ha potuto toccare il telaio, la sella, il manubrio». Questa primavera, durante il lockdown, Luca è tornato a riflettere su questi pensieri e si è posto altre domande: «In fondo, le cose hanno una vita come le persone. Gli oggetti hanno una loro vita, che nel tempo si riempie di aneddoti e di ricordi. Purtroppo, nella società di oggi, questa vita è stimata poco. Si gettano oggetti che potrebbero ancora fare tanto, potrebbero ancora dire tanto. Ci ho pensato e mi sono detto che sarebbe stato bello provare a regalare una seconda vita a questi oggetti. Dar loro la possibilità di tornare a vivere, magari sotto altra forma, se quella originale non era più utilizzabile».

Mazzilli racconta che, da bambino, era riuscito ad aggiustare, non si sa bene come, un paio di manette giocattolo e, dopo averlo fatto, fiero del proprio lavoro, aveva appeso fuori casa un cartello: Luca, l’aggiustarobe. Glielo fece togliere mamma, spiegandogli che non era esattamente una buona idea. Quel cartello non c’è più, o forse è ancora seppellito da qualche parte e aspetta solo di essere ritrovato, ma quell’idea è rimasta. «Ho imparato tardi ad andare in bicicletta ma ho sempre pensato che sia un mezzo stupendo. Uno di quei mezzi che ti permettono di “guardare dietro la curva”. Se c’è una cosa che mi auguro di preservare sempre è quello sguardo bambino, quello sguardo curioso che la società prova a toglierti. Sono certo che in tantissimi provano questo desiderio: affacciarsi ad una curva, in mezzo alla natura, e scoprire cosa c’è dietro. E le curve non sono solo quelle della strada. In ogni esistenza ce ne sono e sarebbe bene affacciarsi e guardare attentamente. Probabilmente, lì dietro, c’è la vita che vorremmo fare».

Deve essere stato dietro una di queste curve che Luca ha trovato il coraggio di iniziare a girare per la città, di andare dai rigattieri e nei vecchi negozi di biciclette per ritirare quelle biciclette inutilizzabili, quelle che ormai, come biciclette, nessuno guarda più. Così è nato ”Breakeless Club”. «Il fatto che non siano più funzionali come biciclette non significa che debbano essere gettate al macero. Lo stesso vale per quei pezzi di legno che si trovano in giro e che magari appartengono a vecchi oggetti di arredamento che nessuno vuole più. Ho iniziato a far visita a tutti questi negozi con l’idea che qualcosa si sarebbe ancora potuto fare». Nel giardino della casa della compagna di Luca c’è un vecchio capanno per gli attrezzi, lì dentro fa i suoi lavori il papà della ragazza. Un uomo di settantacinque anni che ha sempre seguito il ciclismo, come un vero appassionato. «D’estate vede il Tour de France e ha piacere che io lo guardi con lui. Sono sincero, non amo particolarmente il ciclismo agonistico. Ogni tanto me lo chiedo: gli atleti hanno il tempo per ascoltare il suono che proviene dai pedali quando girano? Non credo e penso sia un peccato perché è un suono che fa molto bene».

In quel capanno, Luca è arrivato per caso. «Non basta ritirare le biciclette per dare ai loro componenti una seconda vita. Per esempio, bisogna essere capaci di smontarle ed io, per quanto ci provassi, non ci sapevo molto fare. Questa esperienza mi ha fatto scoprire come, ad esempio, non esista più il ruolo del garzone di bottega. Ho chiesto a diversi negozianti di poter stare in negozio con loro, di vedere come lavoravano. Solo per imparare, senza alcun guadagno. Nessuno ha mai voluto. Un signore mi ha addirittura detto: “Perché devo insegnare a te? Mio figlio per imparare va a scuola ed io la scuola la pago”. Ed il senso di condivisione? Dove è finito? Questa gelosia delle proprie competenze non fa bene a nessuno. Anzi fa proprio male al lavoro stesso». Sta di fatto che il papà della sua compagna, spiega davvero bene e Luca, in quel locale degli attrezzi, inizia a creare, o meglio, a ri-creare. «Smonto una bici e guardo tutti i vari componenti. Li mescolo, li avvicino, li allontano. Alcuni mi suggeriscono subito un’idea, per altri serve tempo. Ma quando tutti i pezzi sono a terra, o sul tavolo, qualcosa salta sempre fuori. La creatività gira libera in quella stanza».

Luca lo ammette umilmente: «Non sempre nascono oggetti nuovi o mai pensati. La realtà già esistente è il mio continuo spunto. Così è nata la mia prima creazione, quel toro ispirato ai quadri di Picasso. In realtà la mia prima creazione in assoluto la tengo a casa ed è realizzata col manubrio di una Cinelli, la mia bicicletta preferita». Il destino delle cose belle è questo, chi riesce a vederle nella loro essenza ci crede subito e, spesso, non importa nemmeno che alla base ci sia qualcosa di comune. Spesso la vicinanza è data proprio dall’idea. E le idee, si sa, sono di tutti e di nessuno: «Mi stanno sostenendo anche un negozio di cornici, Corniciando, e un negozio di birre, Public House, oltre a Cicli Santini. Questo per dire che, di base, le persone si sentono vicine a un modello di lavoro come questo. Non lo dicono perché altrimenti vengono giudicate strane. Serve una forza non indifferente per restare così nel mondo di oggi».

Già, perché Luca Mazzilli non si ferma qui. C’è ben altro dietro la sua personale curva. «Vorrei aprire una bottega come quelle di una volta. Una di quelle con una saracinesca da abbassare alla sera e da alzare a mano al mattino. Sarebbe un cambio di vita radicale rispetto ad adesso. Non so se e quando potrò farlo ma io e la mia compagna lo vorremmo tanto. Una di quelle da raggiungere in bici o a piedi. Dopo colazione. E poi vorrei comprarmi una gravel e andare a pedalare in mezzo alla terra. Quante curve non conosco ancora?»

Foto: per gentile concessione di Luca Mazzilli

Vittoria Guazzini: «Quando mi sento fiera, mi guardo attorno»

Vittoria Guazzini parla volentieri del concetto di responsabilità. Già, perché la responsabilità è insita in ogni sequenza di azioni o di non azioni, per quanto qualche volta non siamo portati a pensarci. C’è una responsabilità nell’agire ed una responsabilità nel non agire ed ognuna di queste responsabilità influisce tanto sulla propria persona, quanto sulle persone che vengono a contatto con il flusso di queste assunzioni di responsabilità. Vittoria dice più o meno questo, declinandolo al mondo che meglio conosce: la pista. «Quando parti per una gara di una disciplina singola, sei agitata ed è normale. Però, quando si parla di discipline di gruppo, questa ansia aumenta. Certo, perché se sbagli da sola, le conseguenze ricadono solo su di te, se invece sbagli quando stai lavorando con altri, il tuo errore ricade anche su di loro che magari sono stati perfetti e non hanno sbagliato proprio nulla. Questa responsabilità si avverte. Anche perché, in pista, basta davvero poco per sbagliare, per rovinare il lavoro di mesi. Il lavoro di gruppo è anche questo: condividere una responsabilità. E per condividere delle responsabilità, senza che queste diventino un peso intollerabile, serve molto affiatamento. Quest’anno, per esempio, la frase ricorrente era “Dai noi!”. Che è come dire: “Dai che noi, proprio noi, ce la faremo”. Siamo così». Insomma, non è una cosa facile. Ma a Vittoria Guazzini, oltre al merito sportivo, va senza dubbio un altro merito: la capacità di ironizzare e di farlo su stessa. E questa è davvero una qualità importante: «I miei sogni? Sempre cose abbordabili» racconta facendosi una fragorosa risata. «Volevo fare la ciclista e diventare una campionessa oppure diventare una cantante o un’attrice famosa. Suono la chitarra dalla quinta elementare e quel mondo mi ha sempre attratto. A parte gli scherzi, il primo sogno sto provando a realizzarlo». Questa leggerezza la aiuta a prendere le cose sul serio ma a non prendersi troppo sul serio. Poi c’è l’umiltà di una ragazza che ha appena diciannove anni, ne compirà venti il 26 dicembre, ma ha già vinto moltissimo.

«Io dico sempre che, quando ci sentiamo importanti, o troppo importanti, dobbiamo provare a guardare gli altri. Mi spiego meglio: la particolarità dei velodromi è una forte condivisione. Tu sei lì e vedi tutte le altre persone che fanno il loro lavoro al tuo fianco. Dopo qualche tempo si crea una sorta di sintonia, nonostante tutti quei box separati, e forse anche l’ansia si ridimensiona. Ecco: quando sei al velodromo e senti di aver vinto tanto, devi guardare le tue colleghe che, molte volte, hanno vinto più di te. Devi guardarle, prendere coscienza del fatto che puoi ancora far meglio e ripartire. Non devi abbatterti perché non sei ancora come loro, però devi trovare la tua umiltà e tenerla stretta». Se pensa ai traguardi che vorrebbe raggiungere nei prossimi anni, dice che “le viene la pelle d’oca”: «Il nostro è uno sport dove si perde molto più spesso di quanto si vinca. Ma è anche uno sport dove si tifa per tutti. L’anno scorso, al Fiandre, mi scendevano le lacrime a vedere tutta quella gente, a sentire quelle grida. Stavo piangendo. Perché non è scontato che accada e questa esperienza, parlo della pandemia, ce lo ha ricordato. A noi ciclisti accadono cose rare. Una la vorrei per me il prossimo anno: partecipare alle Olimpiadi di Tokyo». Vittoria Guazzini ha iniziato a sei anni ad andare in bicicletta: «Da bambina mi arrabbiavo molto se perdevo. Successivamente ho imparato a lavorare su me stessa. Diciamo che sono abbastanza esuberante. Non so se mi spiego. Ho un carattere particolare. Meglio così, non ti pare?».

Sarà per quel carattere che Vittoria riesce a sorridere anche di una stagione che non era partita nel migliore dei modi: «La stagione la salvo, ma solo nella parte finale sia chiaro. Me ne sono capitate di tutti i colori: prima dei mondiali su pista, prima della pandemia, ero ammalata. Poi sono tornata ma mi sono infortunata cadendo dalle scale, proprio al velodromo. A quel punto è arrivato il Covid-19 ed è stato tutto bloccato. Poteva succedere altro? Quest’anno più che mai voglio ringraziare le mie compagne. Se ho concluso la stagione alla grande è grazie a loro». Il carattere aiuta ma ancor di più sono le esperienze a fortificarti: «Quando vinci è tutto più facile. Come fai a non essere felice quando al tuo primo mondiale stabilisci il record del mondo (a livello juniores N.d.A.) col quartetto? Il problema è quando perdi, quando le cose non vanno. O meglio: quando immagini qualcosa che poi non si verifica, sto pensando alla prova contro il tempo al mondiale di Innsbruck. Arrivai sesta, fu una brutta botta. Quello credo sia stato il momento più difficile della mia carriera. La delusione più cocente». In quelle occasioni, l’ha aiutata l’idea di quello che voleva fare, di quello che avrebbe sempre voluto fare: «Ricordo quando a Firenze, al mondiale, vidi per la prima volta Marianne Vos. Ricordo Alberto Contador, un mio modello da sempre. Un attaccante, uno coraggioso in sella. Potrei parlarti di Marta Bastianelli, di Elisa Longo Borghini. Per provare a fare qualcosa di simile a quello che hanno fatto loro, c’è una sola possibilità: il perfezionismo. Devi badare ad ogni dettaglio, anche a quello che sembra così piccolo da apparire ininfluente. Non lo è. Puoi star certo che non lo è. Devi essere attenta e lavorare su ogni aspetto per quanto possa essere complesso. Questa caratteristica mi appartiene ed è quella che mi ha fatto raggiungere i traguardi di cui parliamo».

C’è anche una vena ottimista nelle parole di Vittoria. In fondo, è vero: è giusto continuare a cercare il miglioramento, doveroso diremmo, però è anche giusto notare ciò che già è migliorato e sottolinearlo. Altrimenti trascorreremmo il tempo inseguendo sempre qualcosa di nuovo o di migliore, senza accorgerci di quello che già c’è: «Il ciclismo femminile non ha una condizione paragonabile al ciclismo maschile. Questo vale per tutti gli sport. Io credo che sia necessario proseguire con il lavoro che si sta facendo, avendo la consapevolezza dei grossi passi avanti compiuti dal nostro mondo negli ultimi anni». La stessa consapevolezza risiede nella graduale crescita di Vittoria Guazzini, come ciclista e come donna: «Davide Arzeni è certamente un punto di riferimento per il modo in cui lavora e per la tranquillità che riesce a darmi. Alcuni giorni proprio non vanno ed avere vicino una persona che riesce a capirti ed affiancarti è davvero importantissimo. Il resto, fra le cose che mi lascia il ciclismo, sono piccoli gesti, piccoli insegnamenti. Sarebbe davvero difficile farne un elenco o raccontarle tutte. Però sono tante cose preziose, di quelle che ti fanno amare ancor di più ciò che fai».

Foto: per gentile concessione di Vittoria Guazzini

Sonny Colbrelli: «Di ritorno dal lavoro, a tavola con papà»

A Sonny Colbrelli non è mai piaciuto studiare. Lo ammette candidamente, sorridendo e ripensando ai momenti fra i banchi. Non gli piaceva studiare, sì, ma la determinazione e la voglia di fare non gli sono mai mancate, sin da ragazzo: «I miei genitori mi hanno sempre detto che avrei dovuto darmi da fare: non potevo stare a far nulla o a rigirarmi i pollici. Se non volevo proseguire la scuola, dovevo iniziare a lavorare. Probabilmente questa cosa ha sempre fatto parte di me, l’ho assimilata: in estate, da ragazzino, andavo ad aiutare mio papà al lavoro. Al mattino stavo con lui, mi piaceva. Difficilmente mi avresti visto a perdere tempo». La bicicletta arriva per caso e, questa volta, parliamo proprio del mezzo meccanico, non del ciclismo come sport: «Era una bicicletta comprata con la raccolta punti della spesa. Non immaginarti chissà cosa. Del resto, sino a quel momento, avevo giocato a calcio e sciato: sciare mi piaceva ed ero anche abbastanza bravo. Nel tempo libero andavo a pesca». Succede che in provincia di Brescia c’è una gara di mountain bike, una gara di paese, nulla di che, e Colbrelli partecipa. Nessuno se lo aspetta e forse nessuno attribuisce un gran significato alla cosa, ma Colbrelli vince. Il primo incredulo, a ripensarci, è proprio lui: «Era una boutade. Un gioco nato per caso e che pensavo finisse nel giro di qualche domenica. Da ragazzino ero davvero goloso, avevo diversi chili di troppo, ero ”tozzo” a livello di corporatura. Non si era mai visto un ciclista così». La domenica dopo torna e fa bene in una gara dalle condizioni atmosferiche decisamente avverse: «Pensa che stavano per sospenderla per brutto tempo». In televisione guarda le imprese di Marco Pantani e qualcosa gli frulla per la testa: «Perché non provare a correre su strada?». La prima gara su strada è una cronoscalata, con la maglia della squadra della famiglia Frapporti: «Sì, tecnicamente era una cronoscalata. In realtà si trattava di un tracciato di un chilometro, tutto all’insù. Niente di particolare ma, tra il serio e il faceto, ho vinto anche lì».

Il ragazzo cresce, il ciclismo gli piace, ma la famiglia Colbrelli è una famiglia dai principi sani e radicati. Così lo sport è un divertimento però bisogna andare a lavorare: «Ho iniziato a lavorare in fabbrica. Facevo la mattina, dalle sei a mezzogiorno. Portavo a casa qualche soldino ed ero anche contento». Certo ma quella bicicletta prende sempre un poco di spazio in più e Sonny continua a pensarci. Fino a quando, un mezzogiorno, torna a casa dal lavoro e si siede a tavola con papà: «Avevo in mano entrambe le divise: quella del lavoro e quella della squadra di ciclismo. Guardai mio padre e gli dissi: “Quale scegli? Se scegli questa, vado a lavorare, altrimenti provo a fare lo sportivo“». Vedendo come sono andate le cose, la scelta di papà Colbrelli è abbastanza chiara: «Ma sai, tutti i genitori desiderano il bene dei loro figli ed io ero felice di correre in bicicletta. Poi papà e mammà sognano sempre in grande e ti immaginano campione. Certe volte restano sogni, non siamo tutti campioni. Il problema non è quello. Il fatto importante è mantenere i piedi ben saldi a terra. Restare quello che si è e valutarsi realisticamente». In fondo, è questo il consiglio di Colbrelli per i giovani, per chi inizia oggi: «Ho il timore che in certi casi si esageri. Tanto con le pressioni, quanto con le aspettative. I conti, però, nella vita si fanno sempre alla fine e se ti “bruci” troppo da giovane, rischi di buttare tutto all’aria». La storia di Sonny Colbrelli, invece, è una di quelle storie in cui nessun filo della trama manca. Una storia cresciuta con la pazienza del domani: «Sono contento di essere passato professionista con la famiglia Bardiani. Forse avrei anche potuto approdare un anno prima nel World-Tour, ma va bene così. Loro mi hanno dato il tempo di crescere serenamente. Mi hanno lasciato andare quando hanno capito che ero pronto per prendere la mia strada. Non tutte le squadre World-Tour hanno questo approccio con i giovani, per questo credo sia un bene che i giovani inizino dai nostri team Professional. In Bahrain mi sono trovato bene sin dall’inizio e, ora che sono quasi cinque anni che sono qui, devo dire che c’è una condivisione totale. Loro hanno capito qual è il mio spazio ed io, per contro, sono contento del programma che la squadra ha. Vivo con entusiasmo i nostri traguardi». La maturità di Colbrelli risulta ancor più evidente quando il discorso prende una piega personale: «Non è che ci siano momenti difficili particolari, localizzabili in questo o in un altro anno. Ogni anno ha dei momenti difficili, questo vale per tutti. Non è importante che i momenti difficili non ci siano, è importante capire come fare per superarli. Capire come affrontarli per continuare la tua strada. Per ripartire. Le difficoltà sono naturali».

Tra le vittorie che ricorda con maggior piacere, c’è il primo successo da professionista perché «lì ho capito chi ero e che qualcosa di buono potevo fare», e ci sono le vittorie alla Parigi-Nizza e al Giro di Svizzera. «Ogni successo è un passo in più verso la consapevolezza. Per esempio, capisci che tipo di atleta sei. Io non sono un velocista puro, se faccio una volata con velocisti puri, arrivo sesto, settimo, quarto, se va bene. L’ho capito gareggiando, provando e riprovando. Che poi è l’unico modo per capire». Il suo sogno è la vittoria di una classica, l’ideale sarebbe il Giro delle Fiandre. Forse proprio per questo ha sempre avuto ammirazione per Tom Boonen. Adesso che ha due figli piccoli, vede il ciclismo in maniera diversa e ammette che partire gli spiace: «La mia compagna mi sostiene molto e questa è una grossa fortuna. Noi ciclisti facciamo una vita nomade e tante cose sono più difficili. I miei figli sono ancora piccoli ma iniziano a capire. Chiedono: “Dove vai papà? Dov’è papà?”. Spiace. Io gli dico di guardare la televisione che papà possono vederlo lì. E spero la guardino quando sono in testa al gruppo. Tra l’altro, sono abbastanza paranoico e mi preoccupo molto, anche per piccole cose. Quando sento più la nostalgia di casa, mi ripeto che, in fondo, lo sto facendo anche per loro. Per il nostro futuro che in realtà è il loro futuro».

Tra tutti i fatti che la memoria conserva, uno Sonny Colbrelli non riesce proprio dimenticarlo e, forse, è un bene: «Quando da allievo sono passato juniores, a casa mia sono venuti i rappresentanti di tante squadre. Come era giusto che fosse: è sempre un bene ascoltare tutti. Erano interessati a me. Ci hanno offerto cifre davvero significative, cifre che certe volte fatichi a mettere insieme anche nei primi anni da professionista. Da giovane l’idea di guadagnare qualcosa ti attrae anche, fai tanti progetti e quei soldi potrebbero servirti. I miei genitori, invece, mi hanno sempre tenuto con i piedi per terra: l’importante era crescere, migliorare, e nessun ambiente sarebbe stato meglio della squadra in cui correvo, con la famiglia Frapporti. Ho continuato la mia strada, a zero euro, e oggi devo ringraziarli perché, in quello che sono, quella scelta ha pesato molto. In positivo. Tanti altri ragazzi, sicuramente più bravi di me, hanno fatto considerazioni diverse all’epoca ma oggi, purtroppo, non sono più ciclisti». Perché Sonny Colbrelli è questo: un padre, un uomo, un ciclista ma, prima di tutto, un ragazzo con i piedi per terra. E questa sarà sempre la sua salvezza.

Crediti foto: Claudio Bergamaschi

Omar El Gouzi: essere professionista per sempre

Omar El Gouzi ricorda molto bene un pomeriggio di quando era bambino: «C’erano i miei amici fuori in cortile a giocare e io sarei dovuto andare ad allenarmi. Non volevo andarci, mia mamma mi guardò e mi disse: “Omar, hai fatto tu questa scelta. Se vuoi portarla avanti devi allenarti, altrimenti puoi anche smettere di andare in bicicletta”. Mi misi a piangere ma quella lezione mi servì». La sua passione per il ciclismo, in fondo, nacque proprio lì, nel cortile di quel condominio dove Omar abita. «Qui abitavano anche un allenatore di ciclismo e un ragazzo che stava iniziando a praticare ciclismo. Vedendoli ho pensato che avrei voluto fare la stessa cosa. Sono andato da papà e: “Papà, voglio correre in bicicletta”». Un anno dopo, sono proprio mamma e papà ad accompagnarlo da quell’allenatore che gli consegna la sua prima bicicletta, gialla. Omar, oggi, guarda il vialetto di quel condominio e torna indietro di diversi anni con la mente. «Facevo avanti e indietro in quel vialetto con la bicicletta ma non riuscivo a fare la manovra per girarmi comodamente, così piangevo». Lì con lui c’era papà ed è proprio ai suoi genitori che Omar El Gouzi sente di dover dire qualcosa. «Non so cosa ci sarà nel mio futuro ciclistico. Certo, sogno di firmare un contratto per una squadra professionistica e di fare un bel percorso. Sì, non voglio passare fra i professionisti solo per il gusto di potermi chiamare “professionista”. Voglio diventare professionista e restarci per molti anni per rendere onore al fatto di essere diventato professionista. Una cosa però la desidero più di tutte le altre: ricambiare ciò che i miei genitori hanno fatto per me. Ci sono sempre stati e ci sono sempre, nonostante tutto».

Il suo soprannome in gruppo è Cacaito come Cacaito Rodriguez, il ciclista colombiano in attività negli anni novanta: «Mi chiamano così perché tanto vado forte in salita quanto fatico in discesa. Ad essere sincero adesso meno, la discesa è questione di allenamento come tutte le pratiche del ciclismo, ma quel soprannome viene da qualche anno fa. Eravamo a Trento ed in discesa continuavo a tirare i freni per paura di cadere». Omar è italo-marocchino, entrambi i suoi genitori sono nativi marocchini, lui è nato a Peschiera ed in Marocco non torna dal 2013: «Voglio molto bene all’Italia. In Marocco, però, c’è qualcosa di diverso: parlo di accoglienza, di calore umano. C’è tanta gente per le strade, c’è tanta felicità. Noi probabilmente siamo un po’ più freddi di carattere». C’è una fierezza particolare nella sua prima maglia azzurra, ottenuta con Rino De Candido dopo il Giro del Friuli di qualche anno fa, e le sue origini fanno parte di questo orgoglio. «Arrivavamo sullo Zoncolan, pensa che a inizio salita ero caduto. Sono riuscito a recuperare e ad arrivare quarto. De Candido mi ha notato e mi ha chiamato. Con la maglia azzurra addosso ho corso la mia prima gara fuori dall’Italia, un trofeo in Germania. Un italo-marocchino in maglia azzurra: non è una cosa che succede tutti i giorni e forse per questo è stato ancora più bello». Le sue giornate più belle hanno sempre un legame con una terra, con delle persone o con qualcosa di inaspettato che si è provato a fare. «Ricordo ancora quando vinsi a Montecchio il campionato provinciale con la maglia dell’Ausonia. Io non attacco molto spesso, quel giorno però sentivo che fosse giusto scattare. Recuperai il terzetto in testa e vinsi. Magnifico. Una cosa molto bella, secondo me, è che nel ciclismo non è detto si debba vincere per avere un bel ricordo, per essere felici. Guarda il Palio del Recioto, per esempio. Sono arrivato tredicesimo ma me lo ricordo come fosse adesso. Tutta la gente che ti guarda, che ti applaude, che grida il tuo nome. Tutti che ti conoscono. La tua famiglia. La tua terra. Correre a casa propria ha un sapore diverso, c’è poco da fare».

Quest’anno, Omar El Gouzi ha corso per la Iseo, un ambiente che lo completa: «Ho due direttori sportivi, Mario Chiesa e Daniele Calosso. Hanno due caratteri diversi: il primo è più tranquillo, più pacato se vuoi. Mario è un uomo di grande esperienza: ha corso fra i professionisti e successivamente è stato team manager di realtà molto importanti. Daniele, invece, lavora di grinta, di rabbia, la rabbia buona che ti spinge a fare bene, a fare meglio. Alla base dei miei risultati ci sono questi due modi di insegnare che si combinano e mi danno tanta tranquillità ma anche tanta voglia di fare». Il suo mentore, in realtà, non è un ciclista ma un ex calciatore del Chievo Verona. «Si tratta di Federico Cossato. Ci siamo incontrati per caso mentre facevo delle ripetute su una salita. Mi ha guardato ammirato, stupito. Abbiamo iniziato a parlare e ci sentiamo molto spesso. Il nostro è un dialogo costruttivo: parliamo di lavoro e di traguardi. Federico mi ha sempre detto che senza duro lavoro, senza sacrifici, non esistono sogni realizzabili. Ed è vero. Se non si lavora duramente, la situazione è veramente difficile».

Omar El Gouzi è un ragazzo alla mano, lo dice lui stesso. «Mi piacciono le cose semplici e mi piace conoscere le persone, parlarci, capirle, ascoltarle. Ho solo bisogno di tempo per conoscere e per aprirmi a mia volta. Tendo ad essere abbastanza riservato. Tempo fa ero meno sicuro di me e magari rinunciavo più facilmente a ciò che volevo. Adesso no, col ciclismo ho imparato e se voglio una cosa la ottengo». Quel ciclismo che per Omar è ben più di uno sport. «Di fatto è uno stile di vita. Devi semplicemente abituarti al fatto che se vuoi ottenere qualcosa devi darti da fare. Che ci saranno giorni in cui non avrai voglia ma dovrai insistere lo stesso. Che ci saranno giorni che ti faranno male e sarà proprio lì la prova del nove. Se resisterai lì saprai che nessuno potrà più fermarti. Quando lo capisci, lo accetti. Anzi, lo vivi proprio con serenità. Sai che è una realtà che riguarda tutti. Sai che devi assumerti la responsabilità di ciò che hai scelto e lottare per tenerlo stretto. Come mi disse mia mamma quel giorno: “Se non ti alleni, forse, ti conviene smettere”».

Mamma e papà, stasera, Omar li vuole immaginare nel giorno in cui passerà professionista. Li vuole immaginare nell’esatto momento in cui comunicherà loro questa notizia: «Li vedo lì, mentre mi guardano. Con gli occhi lucidi, commossi. Mi stringeranno forte, sarò felicissimo. Saremo felicissimi. E so già che mi commuoverò anche io. Anzi. Sono già commosso, a dirti la verità».

Crediti foto in evidenza: Claudio Bergamaschi