Quando finisce il buio: intervista a Giada Borghesi

Anche il 2021 stava per finire e Giada Borghesi continuava ad avvertire quella stanchezza sempre più simile a un malessere. Solo diciannove anni eppure, ogni mattina, al risveglio i suoi muscoli erano indolenziti, le sue braccia erano stanche, svuotate. Un anno prima, di quei tempi, a dicembre, aveva contratto il Covid e tutti i medici con cui parlava, a cui chiedeva consulto, continuavano a dirle che erano sintomi normali, perfettamente assimilabili al Long Covid, il problema era il tempo: ormai erano troppi mesi e Giada non riusciva più a riconoscersi. «Da bambini vogliamo tutti sentirci speciali in qualcosa, sapere di avere un tratto unico, di poter essere qualcuno nel futuro ed io, nell'infanzia e nell'adolescenza, avevo capito che la mia "unicità" potesse trovarsi nello sport, in qualunque sport, perché riuscivo a fare cose difficili con facilità e sentivo un senso di pienezza in quegli istanti. Era stato tutto così fino all'anno prima, anche nei momenti più complessi, ora sembrava non esserci più nulla.

Quel fuoco che mi teneva in piedi era ridotto a fiammella, certe sere a pura speranza senza un fatto a cui aggrapparsi per crederci e, in alcuni momenti, ero io la prima a non crederci più. Ma può finire tutto così? Può sparire tutto?». Ancora oggi, se date un pallone da calcio a Giada Borghesi vi sorprenderà con una lunga serie di palleggi, se la cava bene su un campo da tennis, con pallina e racchetta e, in bicicletta, sono mesi in cui sta meglio e i risultati hanno iniziato a venire. Nel buio di quell'anno voleva i risultati, quelli cercava? Sì, ma, alla fine, c'era una posta più importante in gioco. «All'inizio soffrivo per il ciclismo: correvo le gare di ciclocross alla domenica e, per recuperare, mi serviva una settimana: gli allenamenti erano impossibili e appena recuperavo arrivava un'altra gara a sfinirmi. Ad un certo punto, però, non pensavo nemmeno alla bicicletta, pensavo alla mia salute, a quando sarebbe passata, se sarebbe passata. Volevo stare bene, uscire da quel tunnel, smettere di continuare a fare analisi chiedendo a tutti una risposta, non la soluzione al problema, ma, almeno, l'individuazione del problema».

I consulti, alla fine, una risposta la danno: è celiachia. Un'infiammazione dei villi intestinali che li debilita e rende praticamente impossibile assorbire energie. Si tratta di cambiare completamente alimentazione e serviranno mesi perché qualcosa possa vedersi, nella vita di tutti i giorni e nel ciclismo. Non è facile per nessuno, per una ciclista ancora meno, perché la vita da ciclista porta spesso a cene fuori casa, magari all'estero, non sempre si viene capite, non sempre si trovano gli alimenti adatti, eppure il giorno della diagnosi è un giorno di sollievo per Giada Borghesi: sa da dove ripartire, sa cosa fare. Basta poco quando si sta male, pochissimo. Suo padre Giuseppe, anch'egli ciclista, smise dopo la categoria dilettanti per un problema di salute: «In tanti mi hanno capita, lui, forse, ancora di più. Ricordo che mi diceva che doveva esserci per forza qualcosa, che lo avremmo scoperto e, solo a pensare che esistesse una soluzione, stavo meglio, mi facevo coraggio». Sua sorella, Letizia, ha iniziato a pedalare proprio vedendo le foto di papà e lei, Giada, ha iniziato a farlo vedendo Letizia, la sorella maggiore «da cui imparavo solo guardando, lei ha tracciato una strada in questo mondo che piace ad entrambe e quando sai che qualcuno, prima di te, ha vissuto le stesse esperienze puoi chiedere e, se puoi chiedere, sei meno solo, tutto è più facile». Quel talento non è scomparso, il fuoco torna ad ardere, la fiammella è nuovamente viva: Giada Borghesi prende dei punti di riferimento in gruppo, se riesce ad arrivarci vicino o assieme si sente confortata. «Ricordo che vedevo la posizione in cui era arrivata Alessia Vigilia, quest'anno in FDJ, e, se non avevo perso molto, mi rassicuravo vedendo il suo percorso, era una sorta di ispirazione, pur se non gliel'ho mai detto». A volte vorrebbe solo staccare per un mese, non pensare a nulla, però non può: deve trovare una nuova squadra per correre. Sarà la BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, squadra italo-slovena con sede in Italia.

Sì, pur non sentendosi soli, certi ragionamenti si fanno in solitudine, in silenzio, mentre nessuno ci guarda, ci sente: nel bene e nel male. Al Giro Mediterraneo Rosa, il 19 aprile, durante la prima frazione, da Frattamaggiore a Terzigno, coglierà il successo: le corse a tappe, tuttavia, non permettono molto di gustarsi quel che accade, da lì ci si sposta al Gran Premio Liberazione, a Roma, dove Borghesi concluderà quinta dietro, fra le altre, a Chiara Consonni e a Silvia Persico: «Lì ho capito quello che stavo facendo e che, dopo tanto brutto tempo, le cose andavano meglio. Soffrire non fa mai piacere, però, forse, se accade, può formarti, in qualche modo, farti capire ciò che vuoi, esserti utile». Soprattutto sono i giorni in cui Borghesi sente il suo corpo come lo vorrebbe, senza stanchezza, senza malessere, la cosa per lei più importante: «Il risultato non mi sarebbe bastato, sarebbe anche potuto arrivare, ma non sarebbe stato sufficiente, dovevo tornare a sentire di avere qualcosa di speciale, qualcosa che potesse farmi "arrivare"». Quel corpo, Borghesi lo conosce alla perfezione, sa ascoltarlo: lei che si allena, senza un preparatore, seguendo le sensazioni e per farlo mette ancora più voglia "perché non si ha una tabella, magari i passaggi dell'allenamento sono differenti, ma è necessario fare tutto, senza lasciare nulla al caso. Il corpo non sbaglia mai". Come al Tour Féminin International des Pyrénées, sul Col d'Aubisque, quando ha avuto la pazienza di rallentare, di prendere il proprio passo e salire con tranquillità: è arrivata sedicesima ed il giorno successivo era a giocarsi la tappa.

Si sente scalatrice, con ampi margini di miglioramento: viene dal ciclocross, ha imparato così a guidare la bicicletta, si cimenta nel gravel, perché la diverte e continuerà a fare cross in preparazione della stagione su strada. Insieme a Letizia, da bambine, a casa della nonna, sul computer si cimentavano in giochi geografici, oggi conosce quasi tutte le capitali degli Stati e, se gliene manca qualcuna, corre subito a cercarla, per poi sfidare gli amici. Ogni tanto sogna la Roubaix o il Fiandre, per le corse a tappe, invece, «serve un pizzico di tempo in più per capire quanto si sia adatte». E Giada Borghesi quel tempo se lo prenderà, ora che sta bene non ne ha più.

Vesuvio Gravel: corsa dei sogni

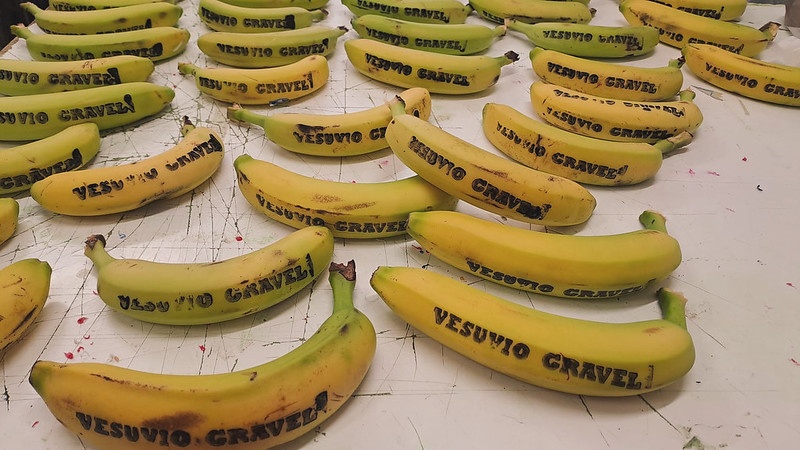

«Il Vesuvio è una condizione della gente di Napoli. Anche magia, anche una sfida sportiva, se vogliamo, ma prima di tutto una condizione delle persone di questa città: svegliarsi la mattina e vedere questo vulcano, imponente, attivo, conoscendone la potenza, pur se quieto al momento, trasmette quella irrequietezza positiva piena di volontà di vivere ogni secondo al massimo che è, alla fine, il modus di esistere che c'è a Napoli»: in fondo, potrebbe essere tutto qui, in queste poche parole che Luca Simeone, presidente dell'Associazione "Napoli Pedala" e tra gli ideatori di Vesuvio Gravel, ci dice per esprimere l'importanza del Vesuvio nel nome di questa vera e propria festa danzante sui pedali che, il primo giugno scorso, ha raccolto cinquanta ciclisti, per "dividere" il Vesuvio, ovvero attraversarlo, salendo da un versante e sbucando dall'altro. Lassù, laddove il panorama cambia ogni mese, non solo ogni stagione, per questo qui dicono che sul Vesuvio bisognerebbe salire almeno una volta al mese ed i cambiamenti notati, di volta in volta, sarebbero innumerevoli, lassù, laddove nell'estate del 2017 e del 2018 divampava la stagione degli incendi ed il fuoco e le fiamme distruggevano ettari ed ettari di pineta, con segni e ferite ben evidenti ancora oggi. Da quel brutto ricordo è nata Vesuvio Gravel, un brutto momento che prova a guarire nella gioia di una condivisione collettiva.

Il primo giugno, quasi fosse un regalo, tutte le fattispecie climatiche si sono addensate sulle ginestre che disegnano macchie gialle e, forti, resistono alle variazioni della temperatura: freddo, caldo, vento e afa stagnante, «mancavano solo neve e grandine e la rigidità degli inverni più cattivi». La salita, lungo la strada Matrona, dal versante di Trecase fino a Largo Legalità, alterna strade di sanpietrini a quelle di sabbia e sabbione, per, poi, gettarsi su una discesa in cui sembra di "surfare" sulla ghiaia nera, interrotta dal rosa dei fiori, nelle narici il profumo di terra bagnata, contrasta con il verde della pineta dove il pino torna a regnare, nelle orecchie un concerto di uccelli, su tutti il canto dell'Upupa dal corpo marrone e nero, la natura è protagonista assoluta, mentre le gocce di sudore calano dalla fronte e l'odore di sale si mescola alla sensazione di fatica. «La Vesuvio Gravel- narra Luca Simeone- è scattata dalla parte occodentale di Napoli, quella dei Campi Flegrei, ora nota per i recenti fenomeni di bradisismo, da quella zona Plinio vide i primi nuvoloni neri durante l'eruzione del Vesuvio e mobilitò i soccorsi. Anche noi, ogni tanto, guardiamo quella zona e, proprio in corrispondenza del Vesuvio, vediamo delle nuvole che si ammassano sul vulcano: per fortuna sono solo nubi, ma il pensiero corre a quei tempi».

Lungo i 108 chilometri del percorso, si comprende sempre più come il gravel sia la modalità migliore per avventurarsi in questi luoghi, perché non è solo corsa e velocità e non è solo esplorazione e conoscenza del viaggio lento, bensì entrambi i fattori messi insieme, nonostante, Simeone lo precisa più volte, la bicicletta è, in fondo, una sola, ed un ciclista è un ciclista a prescindere dal mezzo su cui pedali, anche per questo qualcuno ha scalato il Vesuvio con una bicicletta vintage. «Si è generato un forte entusiasmo collettivo che ha diffuso il senso della scoperta tra tutti noi: le persone di Napoli erano contagiate dalla stessa meraviglia dei calabresi o dei romani, pur conoscendo già bene il posto: un arricchimento che passava di mano in mano, di sguardo in sguardo». Talvolta questa felicità deriva solo dal recupero di un pezzetto di terra, di un monumento, magari del Castello Mediceo di Ottaviano che, dopo anni, è tornato ad appartenere alla comunità, ad essere bene comune. Nel frattempo, il resto era tutto fatto dall'inizio di giugno: dal profumo di pomodori all'avvicinarsi dell'estate in terra vesuviana, dagli orti e dalla varietà di frutta e verdura pronta a maturare ed il tempo pareva una variante inutile, tanto si stava bene.

Il prossimo anno, Vesuvio Gravel diverrà un trail da percorrere in bikepacking, 350 chilometri in tre giorni: le persone già lo sanno e la dimensione del futuro è un sogno che inizia a respirarsi nell'aria: «Altrove sognare è un piacere, talvolta un lusso, a Napoli si sogna per necessità. Sono talmente tante le cose che non vanno, quelle da aggiustare e da sistemare che è obbligatorio provare ad immaginarle in maniera differente per modificarle. Spesso parte tutto da un gruppo di amici che si ritrovano, mettono assieme le loro idee e partono, può valere per l'imprenditoria o per un viaggio». Nel caso di Luca Simeone e di "Napoli Pedala", l'idea è quella di cambiare Napoli attraverso la bicicletta, con eventi in bicicletta di ogni tipo, soprattutto con una chiara propensione al racconto della realtà, quella che la fatica permette di vedere meglio: «Mi piace dire che le nostre sono pedalate d'inchiesta, dai quartieri popolari a quelli maggiormente aristocratici, osservando attentamente come sono e come cambiano, senza cancellare nulla, senza la rappresentazione da cartolina che spesso viene fatta: i Quartieri Spagnoli ad esempio. Un tempo, la domenica si sentiva il profumo di ragù, ora il profumo di curry, dato da diverse comunità di indiani che vi si sono stabilite in questi anni. Loro usano la bicicletta, loro acquistano biciclette, loro ci insegnano come usarla, come vivere la città in bici. Possiamo e dobbiamo imparare da loro».

E, a proposito di sogni, viene spontaneo parlare di Ciro Poppella, di quella sua bottega di dieci metri, all'inizio, dove già creava dolci, al rione Sanità mentre fuori avvenivano anche sparatorie: alcuni giornalisti chiesero a Poppella come si faceva a trovare la forza ed il coraggio di continuare. Lui disse che si focalizzava sul buono, sugli aspetti positivi e che, chissà, forse un domani avrebbe nevicato al rione Sanità. Da quel sogno nacquero i "Fiocchi di neve", un dolce che ora tutti conoscono, per cui tutti vanno matti. Questo non spiega tutto, ma molto sì.

Fede Bike Service, Alessandria

Nei pensieri di Federico Pezzano, in quei giorni, non c'era nulla di tutto ciò che, nella descrizione di questo primo pomeriggio di primavera ad Alessandria, tra via Teresa Michel e via Gaetano Donizetti, pare esistere da sempre: il modo di scherzare e di prendere in giro l'essere umano che hanno i ricordi, quando si intrecciano con il fluire del tempo. Pezzano, nel periodo giovanile, aveva intrapreso il mestiere di orafo incassatore, un lavoro particolarmente sviluppato nella sua zona: in un laboratorio, inseriva e fissava pietre preziose di varie tipologie in cavità apposite, predisposte, denominate "castoni", realizzate sulla struttura di un gioiello. Nei momenti liberi, approfondiva, in maniera minuziosa, tutto quel che riguardava i motori e, sin dai diciotto, diciannove anni, seguiva e praticava l'arte marziale del Taekwondo, le biciclette erano altrove. Forse, proprio in una piccola cantina della Lomellina, a cinquanta chilometri dal paese natale di Pezzano, nei dintorni di Pavia, non lontano dalla maestosa Piazza Ducale e dalla Torre del Bramante di Vigevano o dal borgo di Lomello, dove il padre di una ragazza, che ancora non conosceva, faceva il fabbro. Quel signore, anni prima, era stato un ciclista amatore di ottimo livello, con buone qualità, ben noto in zona. Quella ragazza, invece, di lì a poco, l'avrebbe incontrato, sarebbe diventata dapprima la sua fidanzata e successivamente sua moglie. Così pure lui, in quella cantina, era entrato: aveva visto i lavori del suocero e anche la bicicletta di quando era nel plotone dei professionisti. Un giorno, quando le cose si erano fatte serie, prendendolo da parte, quell'uomo si era rivolto a Federico, tra il serio ed il faceto: «Sembra che presto anche tu farai parte di questa casa. Devo dirti una cosa: quando ti metti a pedalare seriamente, ragazzo mio? A casa nostra non si può non aver confidenza con la bicicletta, non è proprio permesso. Sia chiaro». Non c'erano molte alternative: bisognava pedalare.

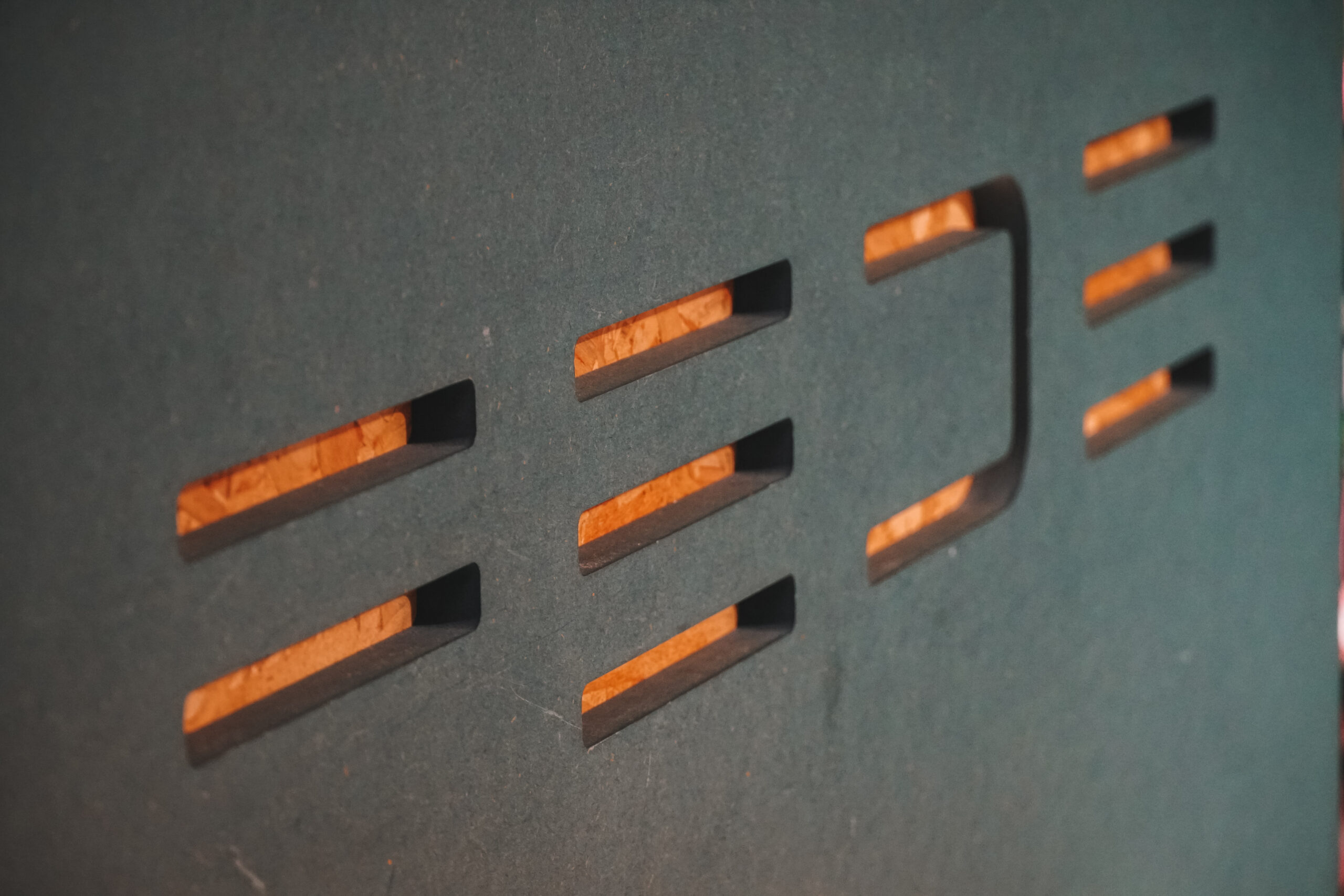

«La prima bicicletta con cui mi misi alla prova fu proprio la sua. Pensa che lui è sempre stato un uomo abbastanza minuto, non altissimo di statura, personalmente supero il metro e ottanta: per me era quasi una "biciclettina", eppure iniziai proprio così. Mi innamorai, come mi ero innamorato di sua figlia, e la scintilla scoppiò da quella piccola bicicletta». La curiosità ha varie possibilità di applicazione: Federico inizia ad applicarla alle biciclette, nello stesso modo in cui la applicava ai motori, con la medesima passione. Nel fine settimana, gareggia con amici, non solo, è anche il meccanico al seguito delle loro corse: mani sporche di olio e studi ed idee per risolvere le problematiche, prima del via, casco, pantaloncini, guantini e "garùn", come avrebbe detto Alfredo Binda, ovvero gambe, all'abbassarsi della bandierina e al via della contesa. Nel frattempo, a casa sua, aveva preso forma una piccola officina, in cui si cimentava nei primi lavoretti, con tanto di divanetto a rendere l'ambiente ospitale. Non mancava proprio nulla: un lavoro solido e un mezzo, un insieme di viti, bulloni ed ingranaggi, che gli aveva aperto un mondo in cui rifugiarsi a fine giornata. L'equilibrio si rompe proprio in quell'istante, circa sedici anni fa, per volontà di Federico, che si licenzia dall'incarico di orafo incassatore e ricomincia tutto dall'inizio. «C'era un'officina storica di biciclette, ad Alessandria, anch'essa gestita da padre e figlio. Il padre anziano si avvicinava alla pensione ed il figlio mi chiese di proseguire con lui la storia già iniziata: accettai e trascorsi dieci anni fra quelle mura, finché non iniziai ad avvertire una sensazione di malessere, quel posto iniziava a starmi stretto: volevo qualcosa che fosse pienamente mio, sviluppato e costruito attorno a ciò che immaginavo e in cui credevo». Sono sempre varie le ragioni dietro la percezione di "peso" che innesca il meccanismo del cambiamento, pur rischioso: alcune più evidenti, altre celate in dettagli che si vorrebbero differenti. «Ho in mente il bancone su cui facevamo le riparazioni: c'era disordine, attrezzi sporchi e logorati dal tanto uso. Avevo in mente un bancone in cui tutto fosse esposto, perfettamente pulito, ordinato: segno di trasparenza e professionalità. Come quando si entra nell'officina di un fabbro e lo si sceglie anche perché si nota l'attenzione con cui "cura" gli attrezzi del mestiere. Avevo in mente un'attività che fornisse un servizio: parola importante, da spiegare e da portare in una professione».

Federico Pezzano, da solo, metterà le basi di quello che, da lì a breve, sarà Fede Bike Service, nonostante le difficoltà e i dubbi dei primi periodi: «Io ho continuato, nonostante la pandemia che sarebbe emersa di lì a poco, e, da quel giorno, non conto le mattine che ho aspettato felice perché "sarei andato a fare il mio lavoro». Non è cosa da poco". Il fascino per la bicicletta è multiforme, ma l'espressione massima, almeno per Federico Pezzano, è nel meccanismo della ruota, più precisamente nel centrare la ruota: «Credo che il centro di questa "attrazione" sia legata al fatto che la ruota sia l'ultimo contatto della bicicletta con il terreno: un legame finissimo che, però, permette alla bici di sviluppare il suo movimento e la sua velocità. Un fatto che ho sempre osservato con grande attenzione». Allora si può iniziare ad indagare il concetto di servizio, ponendo, in primis, una distinzione tra mettersi al servizio e offrire un servizio: «Il primo concetto si ricollega a quel che prova a fare chiunque si relazioni con il pubblico. Il secondo concetto, quello di cui parlo io, si sostanzia in molte fattispecie differenti: ciò che fa la classica officina, la regolazione del cambio o il cambio delle pastiglie dei freni, ad esempio, e ciò che fa chi si occupa della messa in sella, ma non ci si può fermare qui. Offrire un servizio significa anche rendersi disponibili all'ascolto delle domande e dei dubbi, a prescindere dal fatto che il cliente scelga di far eseguire a noi il lavoro o meno, cercare di trovare una soluzione di fronte a qualunque problema si ponga». La scena più comune, da Fede Bike Service, infatti, è spesso quella di due persone sedute davanti ad un computer per minuti e minuti: l'acquisto avverrà, magari, online, in quell'ambiente, reso familiare anche dal tanto legno presente nell'arredamento, si apre un dialogo fitto, di domande e risposte, talvolta di interrogativi che restano sospesi nell'aria e permettono a Federico di crescere, di aggiungere ulteriore conoscenza alla propria professionalità. Intanto il concetto di bicicletta sta cambiando, gli esempi sono molteplici, quello più vicino a Pezzano viene da "Monferrando", un evento gravel che proprio Federico organizza: «La fatica sfocia in una festa bellissima, dove si trova il gusto di un panino gourmet, un bicchiere di vino, un dolce, la musica, la compagnia e anche una gara conclusiva: non sui pedali, ma cimentandosi nel cambio di una camera d'aria. Le persone, ormai, cercano questa cosa qui». L'attenzione al dato umano è certamente una prerogativa dell'approccio di Pezzano.

«Fare un buon lavoro, se possibile un ottimo lavoro, è importantissimo. Tuttavia anche il lavoro migliore se eseguito senza comprensione della persona con cui ci si relaziona è un passo fatto a metà, sbilenco, mancante di qualcosa. Donne e uomini possono passare sopra l'imperfezione, non passeranno mai sopra al non interesse, alla non empatia. Il motivo per cui riaprono quella porta è questo prima di ogni altro». Nell'ambiente si dice che Federico Pezzano riesca, spesso, a risolvere problemi di fronte a cui altri si fermano, lui ironizza, poi torna serio e aggiunge un altro punto alla lettura del proprio mestiere: «Non mi sento più bravo di nessuno, anzi, penso che il modo migliore di fare questo lavoro sia mettersi alla pari, di chiunque, dei clienti, come dei colleghi, perché solo così si impara e posso assicurare che almeno qualcosa si impara da tutti. I problemi che risolvo? Resto sveglio la notte a pensare fino a che non trovo la soluzione, come accadde tempo fa con un amico a cui smontai tutta la bicicletta la sera prima di un evento. Confesso che gli avevo già cercato una bici di scorta, per il timore di non riuscire a farcela». Del resto, Alessandria vive ancora la leggenda del "Campionissimo", di Fausto Coppi, l'idea della bicicletta sia come mezzo di locomozione che come mezzo sportivo è ben chiara nelle persone, altrettanto si può dire per la cultura della bici, quello che, forse, ancora manca, spiega Pezzano, è la comprensione del fatto che la bicicletta va oltre a questo: basti pensare a quanto fa bene alla nostra salute, alle endorfine che rilascia, alla sua capacità di liberare la mente, a tutta una serie di altri benefici di cui si parla ancora poco.

Al momento della realizzazione del locale, gli architetti hanno stoppato diverse proposte di Federico per l'arredamento del locale, tuttavia le più significative sono rimaste: il park tool in cui sono depositati tutti gli attrezzi da lavoro e l'atmosfera conviviale, in cui «si lavora seriamente ma c'è anche il momento dello scherzo, della battuta, dell'ironia, che è un toccasana», manca una spillatrice per la birra, un piccolo bar, un "bike bar", magari separato da una parete in vetro dall'officina, in modo da preservare un collegamento tra i due rami di Fede Bike Service. L'unico rammarico è il non essere riuscito a trasmettere ai propri figli la passione per la bicicletta, giocano a basket e sono attenti conoscitori di motori, che smontano e studiano in garage, in questo somigliano al padre da giovane. Proprio ad un garage è legata l'ultima storia di questa visita, una storia che torna indietro nel tempo: «Con il fatto che sistemavo le biciclette di tutti gli amici, davanti al mio garage c'erano sempre un sacco di automobili parcheggiate. Una sera, la situazione destò l'attenzione delle Forze dell'Ordine che mi citofonarono, chiedendo informazioni su cosa stesse accadendo. Spiegai, mostrai. Si fermarono anche loro ad osservarmi lavorare. Non è incredibile?». Sì, è incredibile ed è quello che la bicicletta può fare, lo sa Federico Pezzano, come lo sappiamo noi.

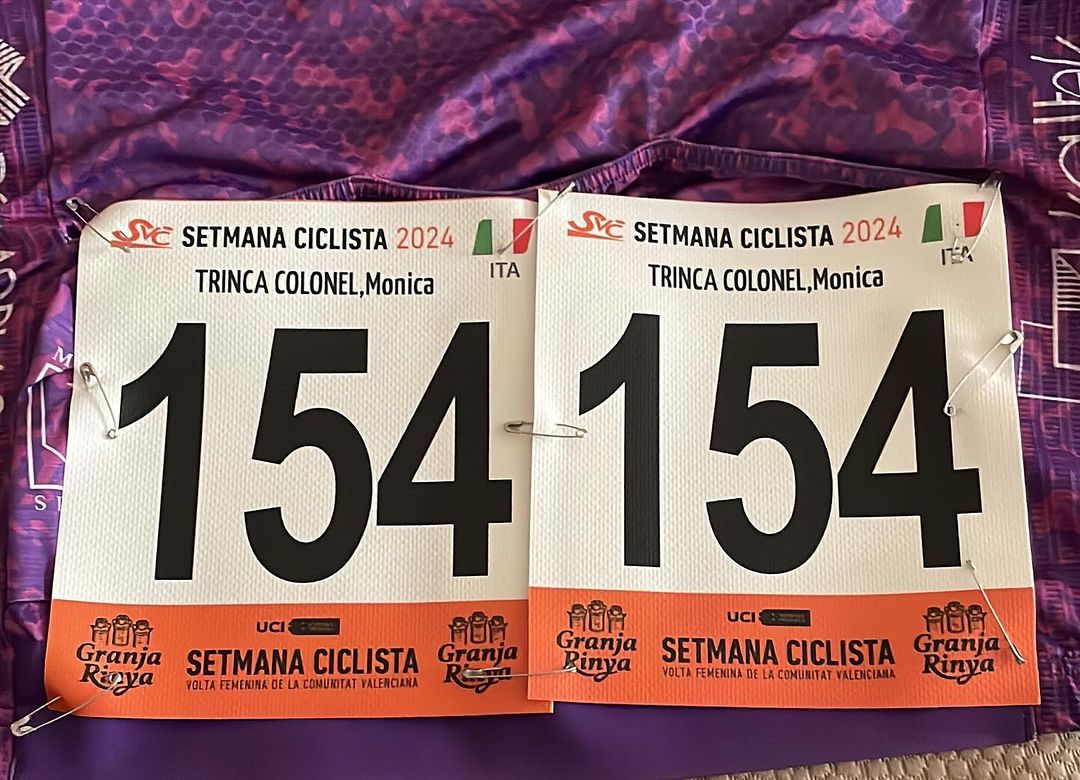

Ritorno alla bicicletta: intervista a Monica Trinca Colonel

«L'adolescenza è un periodo complesso per tutti, io non sono stata un'eccezione. In quegli anni avevo altre cose per la testa e la bicicletta non riusciva più ad entrarci: l'avevo mollata in un angolo, da lì, la presi e la appesi direttamente al muro. Avevo quattordici anni o poco più: sì, i nonni non erano stati bene in quei momenti, è vero, ma la responsabilità della decisione è stata solo mia. I miei genitori non volevano smettessi, a me essere una ciclista non interessava più, ero abbastanza "debole" a livello caratteriale, mi sono rafforzata solo più tardi, anche grazie all'altro lavoro, quello che non aveva nulla a che fare con una passione, ma solo con la necessità di mantenersi, nel campo dell'ottica, degli occhiali da vista. La bicicletta era appesa e per molto tempo non l'ho più nemmeno sfiorata». Se è vero che la storia di Monica Trinca Colonel, in sella ad una bicicletta, è una storia in due tempi, è certamente vero che l'intermezzo ha a che vedere con queste parole: qui ci sono le cause, da qui prendono il via le conseguenze. Ma di queste parleremo più avanti.

Classe 1999, venticinque anni compiuti il 21 maggio, di Grosotto, Trinca Colonel ha preso in mano la prima bicicletta da giovanissima: era sotto un albero di Natale, uno dei tanti che da bambini hanno sorprese vicino alle radici. Il fratello desiderava una bicicletta ancor prima di poter pedalare, quando riuscì a "cavalcarla", iniziò a gareggiare, e ad accompagnarlo c'era proprio Monica, sua sorella. Nessuno, in famiglia, faceva parte di quel mondo: suo padre seguiva altre due ruote, quelle delle moto. Cominciò così, guardandolo e avendo voglia di provare e, da quel momento, quella ragazzina non mancò nemmeno un allenamento: «Non riesco a iniziare a fare qualcosa tanto per farlo, per occupare il tempo. Non volevo perdere, mi arrabbiavo se succedeva. Era un gioco, ma ho imparato presto il valore di giocare seriamente». Il ciclismo, dapprima mountain bike, successivamente su strada, le è servito per accantonare parte della timidezza che affligge molti da ragazzi, per acquisire sicurezza, per uscire dalla riservatezza e mettersi a confronto con gli altri: è un valore che Trinca Colonel riconosce a tutto lo sport, non solo al ciclismo, poi l'adolescenza, anni difficili, e la decisione di smettere. Eppure, in lei, la bicicletta, pur abbandonata su un muro, aveva lasciato un segno. Sì, perché dopo i primi tempi in cui l'allontanamento era un modo come un altro per cercare una nuova strada, crescendo, è tornata a pensarci: «Mi capitava di vedere le gare di altre ragazze, cresciute con me, in televisione e di chiedermi io dove avrei potuto essere in quel plotone. Di più: mi chiedevo proprio quante possibilità avrei avuto di arrivarci, se avessi continuato». Invece, ora, usava la bicicletta solo per brevi spostamenti, magari in pausa pranzo, all'uscita da quel negozio di Livigno dove lavorava. Su e giù, appena qualche chilometro.

La casa è il luogo dove maturano i pensieri, spesso nei momenti di solitudine, magari in un pomeriggio in cui si è particolarmente insoddisfatti e quel pensiero pesa di più. Allora si aspetta che qualcuno torni in casa e, dopo tante volte in cui si è pazientato, si è rimandato, questa volta si libera la mente e, attraverso le parole, si dona fiato a quell'idea. La persona che rientra, quel giorno, è il suo compagno, le parole sono poche e semplici: "Voglio riprovarci". «Non era facile: si trattava comunque di lasciare un lavoro sicuro per il nulla, in sostanza, perché sappiamo tutti le difficoltà che ci sono nel ciclismo femminile. Le cose sono migliorate, è vero, ma le problematiche restano e affrontarle da capo a venticinque anni, cambiando tutto nella tua vita, è spiazzante, per te e per chi ti sta intorno. Inoltre, un conto è dire di voler tornare, altro conto è essere in grado di farlo. Da ragazzina ero in gamba, ma adesso?. Tuttavia, qualunque lavoro potrò riprenderlo anche successivamente, anche a cinquant'anni, basterà la voglia: il ciclismo no, il tempo che passa può bloccarmi per sempre quella possibilità, così ho scelto e, devo dire la verità, la mia famiglia ha capito bene questa scelta. Non succede sempre, a me è successo ed è stato importante perché da soli è anche difficile decidere».

Proprio il suo compagno, le consiglierà di fare un test per verificare le effettive possibilità ed i reali valori per un suo ritorno in gara, meglio ancora, per proporsi a qualche squadra. Sarà quel test a rivelare valori decisamente positivi: «Mi hanno detto che avrebbero sottoposto il test a diverse squadre. Sono tornata a casa, ho continuato a lavorare, ero in attesa. Quante volte mi sono detta che non ce l'avrei mai fatta? Più o meno quante volte ho pensato l'esatto contrario. Aspettavo una telefonata». A chiamarla sarà Walter Zini, la squadra con cui potrà ricominciare sarà la Bepink-Bongioanni: «Di fatto, non ci si crede fino a che non si arriva alla partenza della prima gara. L'unica cosa che potevo fare era aumentare le ore sui rulli, post-lavoro, per essere preparata fisicamente. Fino al giorno in cui ho lasciato definitivamente il negozio a Livigno». In quel momento, il filo spezzato quando aveva poco più di quattordici anni è stato ricucito: Monica Trinca Colonel è di nuovo una ciclista.

«I movimenti che impari in bici non li scordi mai. C'è un qualcosa di inspiegabile che fa sì che il nostro corpo se ne appropri e non li lasci più. Temevo di faticare a riacquisire l'automatismo, invece mi sentivo a mio agio: certo, stare davanti è stato difficile, nella nuova prima volta, non ci sono sempre riuscita e, probabilmente serviranno altri allenamenti e altre gare per aggiustare quel che manca, ma sono stata soddisfatta sin da subito». Il ciclismo è squadra, anche o forse soprattutto: all'inizio Trinca Colonel è concentrata soprattutto sulle proprie sensazioni, sul non sbagliare, sulla tensione di una situazione a cui non è più abituata. L'importanza della squadra sarà nella disponibilità delle sue compagne, negli incoraggiamenti o nei complimenti, nella consapevolezza che ci sarà tempo e modo di perfezionare ciò che ancora non funziona e saranno loro a guidarla, accanto a Walter Zini. «Zini è diretto: dice tutto quel che deve dire e lo dice esattamente come lo pensa. All'inizio è possibile restarci male, lo capisco, ma nel lungo la sincerità è sempre la cosa migliore. A me, poi, quella schiettezza piace: il mio allenatore di quando ero bambina era proprio così. Inoltre la sua visione di gara è eccezionale: dall'ammiraglia è in grado di consigliare quasi fosse al tuo fianco in gruppo».

Tutti hanno in mente quel che Trinca Colonel ha messo su strada alla Vuelta: ventiseiesimo posto finale in classifica generale, dodicesima nell'ultima frazione, la tappa regina, in montagna, quattordicesima e diciottesima in altre due tappe complesse, sempre non lontano dalle migliori, qualche difficoltà solamente nel vento e nei ventagli, ma l'aveva messo in conto. Il traguardo che si era prefissata era riuscire ad essere fra le prime trenta e ci è riuscita: «Voglio sia chiaro che questo è un punto di partenza, non credo di aver dimostrato ancora nulla, lo farò, di certo ho più convinzione, la sicurezza e la forza che servono per farcela, per provarci almeno». Le montagne le piacciono, ma non si definisce una scalatrice pura, bensì una passista scalatrice, con il traguardo prefissato di migliorare in pianura. Un'atleta legata all'istinto in sella, con la voglia di buttarsi anche in situazioni che lo sconsiglierebbero, che, però, sta imparando ad ascoltare i consigli dalla radiolina, a non prendere rischi inutili, a preservarsi per altri appuntamenti. Si è emozionata ad essere in gruppo con Marianne Vos, la stessa che seguiva in televisione da bambina, e con Demi Vollering, «ciclista perfetta da vedere in sella», ammira Tadej Pogačar, perché vince, per il talento, ma soprattutto «per l'umiltà e la capacità di restare umile nonostante i successi».

La sua storia in bicicletta è giunta al secondo tempo ed è una storia diversa da tante altre, di cui lei va fiera, nonostante le difficoltà: «Non mi sono mai vergognata, mai sentita fuori luogo. In fondo, il gruppo colorato e multiforme è un insieme di donne con storie diverse. Ciascuna è importante. Io provo a portare la mia, chissà fino a dove arriverò».

La galassia di Buonconvento e Nova Eroica

Tutto attorno a Buonconvento, un giallo intenso divampa sulle colline: sono le spighe di grano, ormai mature, mentre il mese di giugno si appresta a lasciare il passo alla calura di luglio. Sono un dipinto in costante lavorazione quelle colline, puntinate di un verde acceso in primavera, brulle durante la stagione della raccolta, a ottobre, e gialle come se il riflesso del sole le colorasse nei primi giorni d'estate. Nei giorni di primavera, da queste parti, verso l'agriturismo in località Pieve Sprenna, quel giallo è quello dei primi fiori, qualche mese più tardi assumerà le sfumature dorate delle balle di fieno.

L'immaginario pittore che le ha disegnate continua a dosare con attenzione la tempera e a scegliere i toni più adatti al cambio del cielo, così l'armonia è costante. Essere in sella a una bicicletta, da queste parti, soprattutto sugli sterrati, è, alla fine, una ricerca di altri tempi, «di un'italianità di anni passati a cui siamo tutti legati, anche chi non era ancora nato, perché, a ben guardare, il nostro bel paese lo abbiamo scolpito così nella nostra mente e vorremmo restasse sempre nel modo di quel tempo speciale»: sono parole di Alessandro Davolio, Marketing Manager e Art Director, di Nova Eroica Buonconvento e questi paesaggi, se ci pensiamo, sono più che mai affini all'essere "eroici" nel senso ciclistico del termine. Sì, perché vi sono le strade bianche e polverose della Toscana, anche loro antiche, "quelle che, negli anni novanta, rischiavano di essere sottoposte all'imponente processo di cementificazione in atto e che Eroica ha sempre cercato di proteggere e tutelare, salvaguardando una zona dal fascino unico, nonostante gli sterrati si trovino in ogni parte del mondo" e perché pedalare nella polvere costa fatica, come sempre quando l'essere umano si fa motore della propria persona, forse ancor di più.

«Permettetemi una divagazione: ricordate i vecchi negozi di dischi e vinili, quelli in cui ci si addentrava alla ricerca di una nuova canzone da ascoltare? Oggi è sufficiente l'algoritmo di spotify per ottenere lo stesso risultato, almeno apparentemente. Ma il risultato è veramente il medesimo? Io credo di no. La strada più veloce, più facile, non è sempre la più bella, spesso, anzi, vale la pena addentrarsi in situazioni più complesse, fare più fatica, uscire dalla strada maestra che tutti percorrono perché la bellezza si annida altrove, pur se costa più sforzi. Le strade di cui parlo sono quelle che si percorrono in bicicletta, ma anche quelle metaforiche della vita di tutti i giorni, delle situazioni che accadono a tutti noi. La mentalità eroica apprezza la fatica, la ritiene bella, la eleva. Deve essere, però, una fatica sana, buona, per essere vissuta positivamente dalle persone». Il nostro problema, osserva Davolio, è che spesso la frenesia della società attuale, pur migliorando la produttività, annulla completamente ogni spazio libero, ogni possibilità di apprezzare qualcosa guardandosi attorno e, così facendo, moltiplica la stanchezza. Le donne e gli uomini che vivono l'esperienza di Nova Eroica, in questo senso, si proiettano in una galassia differente.

Una fotografia mai scattata, ma ben chiara nella mente di Alessandro Davolio: Vincenzo Nibali che, ad un ristoro, durante Eroica, alle nove del mattino, si gusta un uovo sodo con del sugo ed un bicchiere di buon vino. Non sono solo i giorni di Eroica a correre ad un tempo diverso, sono anche i luoghi: Gaiole in Chianti con le persone che giocano a bocce, al biliardino o a carte, ma anche Milano o Padova tutte le volte in cui una madre, ad esempio, decide di scegliere la bicicletta, con un seggiolino, per portare il proprio figlio a scuola. Si tratta di atti, in senso lato, "eroici" che permettono di avere un'altra visuale del circostante. «Posso dire, in prima persona, che la bicicletta mi ha cambiato la vita. Vi sono arrivato dopo un incidente in moto in cui ho rischiato la paralisi. Sono originario di Brescello, il paese di Don Camillo e Peppone, ad Eroica sono arrivato due anni dopo, grazie ad un amico. Da quel momento, ho scoperto tanto della bicicletta: la sua velocità, quella ideale per vedere il mondo, per apprezzarlo, la possibilità di introspezione che apre, mentre, in salita, i pedali scandiscono i pensieri. Nel frattempo si "sente" il proprio corpo, percependo ogni suo piccolo dettaglio».

La bicicletta, per Alessandro Davolio, ha confini ancora più vasti: pensiamo, ad esempio, al suo viaggio a Montpellier con quel vicino di casa che, sino a quel momento, non aveva mai davvero conosciuto: un viaggio che, ancora oggi, Davolio non esita a definire «il più bello di sempre». La fatica, nel percorso di conoscenza della bicicletta arriva prima: durante le pedalate iniziali quando tutto è più difficile che mai, persino la pianura, persino quello che, dopo qualche tempo, sembrerà ovvio, naturale. Il rapporto con la bicicletta si affina a forza di incertezze e dolore alle gambe ed il bello è che non si completa mai del tutto. Nel caso di Alessandro, un'altra tappa importante di questo percorso è stata la partecipazione a Nova Eroica essendo parte dello staff organizzativo, vivendo dall'interno l'eccitazione del momento, l'interazione fra gli iscritti, la voglia di mettersi alla prova e di superarsi, ma anche solo di provare: «Il nostro percorso Epic Route è finalizzato a questo: permettere a chiunque di vedere fino a che punto ci si può spingere sulla propria bici in una giornata. L'inclusività deve essere sempre maggiore per permettere a tutti di vivere la gioia, la festa, senza troppe aspettative. E la festa di Eroica è una festa senza soluzione di continuità, si rintraccia ad ogni ristoro, ad ogni piatto di ribollita o di pane con la finocchiona, in ogni attimo della giornata, a patto di volerlo».

La festa è una sorta di momento sacro, come il cibo, anche a Buonconvento. Un paese lungo la via Francigena, una tratta di pellegrinaggio, in cui tutte le persone sono sempre a contatto con la strada, con i viaggiatori, con il viaggio e con il suo senso più profondo: «Pare quasi Buonconvento sia distaccato dalla normale concezione spazio temporale e sia connesso profondamente alla realtà, in maniera lenta e umana. Saranno le sue mura medievali, quei mattoni che pare abbraccino. Come quella strada tra due colonne di cipressi, bianca e pianeggiante, che porta alla fattoria in località La Piana: una sorta di set cinematografico, abbandonato dagli attori, immerso nella pace e nella tranquillità. Buonconvento sono le persone che vi abitano, è Riccardo dell'Hotel Ghibellino e del ristorante Roma, una tappa quasi obbligata, per il piacere di incontrarsi, di salutarsi, anche se poi non ci si ferma a cena. Buonconvento è un insieme di tante cose che, forse, bisogna vivere per capire davvero». Allora, cosa si fa in questi casi? Ci si segna un appuntamento, quello del 22 giugno a Nova Eroica, a Buonconvento. Per strada, oppure sotto un tendone, a bere una birra e a parlare di biciclette. Un buon auspicio per l'inizio di questa nuova estate.

Qui il codice che gli abbonati di Alvento possono usare su MyEroica.cc :

ALVENTO_NOVA_2024

Foto: Paolo Penni Martelli

Il mestiere dei corrieri in bici

Il tempo di Emma Missale si è sempre disposto attorno ad una bicicletta, quasi fosse il perno di un orologio su cui sono innestate le lancette che, nel loro ruotare, indicano le ore ed i minuti. Senza perno, non ci sono lancette: il tempo, invece, c'è lo stesso, ma anche il tempo ha bisogno di orientarsi, di essere orientato. Emma Missale, venticinque anni, nata a Sondrio, cresciuta fra le vie di Milano, laureata in Urbanistica, ha sempre tratto da una bicicletta i punti cardinali delle proprie giornate, dai primi giri in un cortile, da bambina, ai parchi in periferia, alle strade che corrono accanto ai campi, fino alla caoticità del centro che attrae e respinge, affascina e spaventa. E, ancora, scavando a fondo, approfondendo, conoscendo la meccanica della bicicletta, gli ingranaggi e la catena, i materiali, i raggi e le ruote, i freni ed il vento in faccia della velocità e anche della felicità, ma questo è un altro discorso. Si diventa indipendenti così, salvando nella memoria e provando a replicare sensazioni primigenie che si sono vissute in una pedalata: il tragitto casa-scuola, ad esempio, qualunque spostamento in città, fino al lavoro, all'essere corriere in bici, avventura che Missale ha intrapreso già mentre studiava, all'Università. Bicicletta e città si incontrano quindi attraverso una ragazza, un poco timida e così abituata a parlare l'inglese, perché ha fatto casa a Copenaghen, da chiedere scusa ogni volta in cui la ricerca della parola corretta in italiano porta via qualche secondo al dialogo, al racconto. Bicicletta e città si incontrano, mentre Emma continua a pedalare e a studiare.

«A Milano, ad un certo punto, era diventato stressante stare in sella. Non tanto per la fatica fisica che, comunque, è parte del mio lavoro, ma per la parte mentale di costante attenzione a tutto e tutti. I rischi sembrano arrivare da ogni angolo, il timore è in sottofondo e anche un'attività piacevole, liberatoria, come il pedalare diventa pesante, stressante. Non riesci mai ad essere leggera in bici e, a lungo andare, pensi di mollare. Copenaghen è da sempre una città bike friendly, sarà per questo che, quando ho ricevuto la proposta da By-Expressen, un collettivo di corrieri, non ci ho pensato molto prima di dire di sì. Anche ai mercatini si trovano facilmente pezzi di bicicletta dei tipi più svariati, anche ricambi. Mentre le Cargo Bike interessano sempre più persone». Sì, corriere in bicicletta, ovvero una bici, del materiale da consegnare, un tempo e una via in cui andare a recapitarlo, ingegnandosi sul come trasportarlo, prendendo le misure, perché non è come viaggiare da soli, imparando a gestire gli spazi della strada e quelli che occupa ciò che devi trasportare. Emma Missale se ne intende, non solo per l'esperienza acquisita in questi anni, anche perché è stata medaglia d'oro ai mondiali dei bike messenger nel 2019, nel 2022 e anche quest'anno, nel 2023, a Yokohama, in Giappone. La storia di quest'ultimo viaggio merita un capitolo a parte.

Da mesi le ronzava in testa l'idea di un viaggio in bicicletta da sola, alla fine è partita per il Giappone, più di 3000 chilometri percorsi, circa 3500 metri di dislivello e una delle più belle esperienze della sua vita. Racconta di faticare a trovare un attimo in cui non fosse felice, per lei la fatica è felicità, la solitudine può essere felicità, soprattutto pensando all'ultracyclism, disciplina di cui legge, da cui è affascinata e che vorrebbe sperimentare, un domani: «Credo sia necessario restare da soli per capire realmente fino a dove è possibile arrivare, visualizzare il limite, sfiorarlo, toccarlo. Faccio un esempio: quando si pedala in compagnia, magari ci si ferma ogni cinquanta chilometri, da sola, verso Tokyo, ho girato ininterrottamente per centoventi chilometri. Un'energia speciale. Certo per diventare una ultracyclist dovrò fare allenamenti specifici e sarà tutto diverso, ma ho capito di poterci provare. Se puoi, lo capisci quando sei solo e non c'è nessuno ad aiutarti, ad ascoltarti, a guardarti: vale per ogni ambito della quotidianità». Oggi, attraverso i telefoni, si resta in contatto in ogni angolo del mondo e, se si è molto lontani, basta una voce o un messaggio per far sentire sicuri, però, in Giappone questo non è servito perché su quelle strade Missale si è sempre sentita a proprio agio, per le strade sicure ma, anche, per la gentilezza e l'attenzione costante verso la persona, in ogni sfaccettatura.

«Dopo aver vinto la gara principale dell'evento, avevo immerso per qualche minuto le gambe nell'acqua fredda di un fiume, poi, smontata ed impacchettata la tenda, mi stavo preparando a ripartire. Una signora giapponese mi si è avvicinata, porgendomi un bicchiere di thè caldo. Per loro è un'usanza, un regalo di benvenuto, quando si arriva, e uno di arrivederci, quando ci si saluta. Da noi non si usa, nemmeno a Copenaghen, mi ha sorpreso, mi ha lasciato un bel ricordo». Le gare dei corrieri in bicicletta, in realtà, simulano una normale giornata lavorativa, con dei checkpoint che verificano il regolare passaggio ed un tempo finale per stilare una classifica e premiare. Tutto attorno talk, incontri, forum, critical mass, feste e la progettazione, l'organizzazione degli eventi dei prossimi anni. Ma pedalare resta sempre la parte più bella di questo lavoro, anche se il collettivo è un'organizzazione e chi vi partecipa riflette sul suo futuro, porta idee, aiuta, si occupa anche di tutto l'aspetto di backstage, di ufficio. La base comune è il gruppo che si crea fra corrieri in bici: una comunità vera e propria che si riconosce in ogni luogo del mondo e collabora ovunque si incontri. Un'appartenenza che non viene spezzata da nulla.

Tutti quei chilometri hanno permesso ad Emma Missale di applicare i suoi studi alle città che ha visto. A Milano, ci racconta, sono tante le cose da cambiare nelle strade: il conflitto fra ciclisti e automobilisti è sia spaziale che sociale, a ciò si aggiunge una città completamente autocentrica, con poche ciclabili, talvolta con cordoli, più attente all'estetica che alla funzionalità, che, in realtà, non creano sicurezza, servirebbe una policy in tema. Copenaghen, invece, è esattamente come potremmo immaginarla: assoluta priorità alla ciclabilità ed alla mobilità sostenibile, ciclabili che portano in ogni angolo della città, interventi pubblici che vengono eseguiti prima sulle ciclabili rispetto alle normali strade, un codice per i ciclisti conosciuto da tutti, automobilisti che rallentano sempre quando vedono un gruppo di ciclisti, condivisione della strada, massimo rispetto delle regole, agevolazioni per chi pedala molto. Ci sono gli spazi adeguati e la bicicletta è vissuta in serenità. Del Giappone, di Tokyo, in particolare, resta il rispetto e quegli specchi bombati per le strade che allargano la visuale della carreggiata, forse non molto tecnologici, ma sicuramente con l'intento di aumentare la sensazione di sicurezza.

Allora quella ragazza in bicicletta, quella donna corriere in bicicletta, ed anche l'essere donna è importante qui, visto il numero minore di donne in questa professione, almeno in Italia, riparte per le sue otto ore di lavoro: con una medaglia d'oro in più al collo, genuina come la prima volta, sapendone qualcosa in più. Come noi, dopo averla ascoltata.

Catasta Pollino, Morano Calabro

Il tono della voce di Giovanni Gagliardi, all'improvviso, si abbassa, a tratti le parole sembrano spezzate, rotte, come quando si dice qualcosa che, anche solo nel pensiero, suscita felicità e un pizzico di incredulità, nel proiettarsi nel futuro e credere davvero alle elaborazioni della mente: «Ai tempi dell'università, a Firenze, la bicicletta era un'abitudine bellissima. Quei cinque chilometri, pedalando, erano l'unica attività fisica di quel periodo ed io stavo bene: conoscevo le vie del tragitto, per andare in sede, a lezione, come il palmo della mia mano. Sono passati vari anni, ora sono sedentario, in certi momenti vorrei tornare in bicicletta, poi penso che non sono più adatto e lascio perdere, rimando. Però frequento molte persone che viaggiano in bici, sto a tavola con loro, quasi potessero per osmosi trasmettermi tutto quel che sentono e che provano. Fino magari al giorno in cui troverò il coraggio di tornare in sella perché lo vorrei davvero e, nonostante il tanto temporeggiare, sono certo che lo farò succedere, come molte altre cose. Serve solo un pizzico di coraggio in più».

Ecco, la voce si spacca esattamente qui, un istante prima di cambiare discorso e di tornare a raccontare di Catasta Pollino, un progetto che trova il suo centro nel Parco Naturale del Pollino, il più grande in Italia, e desidera promuovere le specificità locali, dal punto vista umanistico, naturalistico e culturale, aprendone le porte al visitatore, prendendo per mano un territorio e aiutandolo nella crescita, come si farebbe con un giovane: le esperienze formano i ragazzi, il viaggio, il turismo, le attività e le esperienze stesse formano anche i territori, ne mettono in risalto le caratteristiche e le vocazioni. Allora, anche stamani, mentre, da Sibari, porta il figlio più piccolo, due anni solo, al mare e ha mille cose per la testa, con il telefono che continua a squillare, quasi a ritmare la stanchezza del lavoro e degli impegni, «ha una ragione per stare sul pezzo, per non mollare e non andarsene», perché la sua terra glielo ha fatto pensare più volte e da quella terra è partito spesso, andando lontano, ma in quella stessa terra è tornato e le radici non le ha mai sradicate, salde come quelle di quel bambino, accanto a lui in auto, che, nato a Palermo, vuole vedere il mare.

«Odi et amo, questa è l'alchimia con questi luoghi: non è misurabile. L'aspetto concreto è invece l'educazione che ci hanno dato e che ci siamo dati: non bastano i discorsi, serve rimboccarsi le maniche e agire». Di questo è fatta la quotidianità di Giovanni Gagliardi, di Manuela Laiacona, di Sergio Senatore e di Donato Sabatella che, dopo la creazione di Catasta da parte delle istituzioni, si sono aggiudicati il bando per gestirla, nonostante tutti gli indicatori fossero contrari, quasi dicessero "ma dove andate, ma dove credete di andare?". I numeri non possono parlare, ma le persone che li consultano avrebbero esclamato proprio così, perché Catasta Pollino è una struttura tanto bella quanto complessa, costosa: «Si tengono delle attività giornaliere con uno staff sempre a disposizione, per fare rete, per unire tutte le energie, creare una sinergia, tra artigiani del gusto, per esempio, enogastronomia, cicloturismo, tramite il noleggio di biciclette. Tutti strumenti da accordare per scoprire il territorio. Paghiamo dieci stipendi, le persone credono che guadagniamo, in realtà tutto viene investito per la struttura, per riscaldarla in inverno, tra le altre cose».

Allora perché ci si assume questa responsabilità, perché si prende addosso questa fatica? Perché è quello che tocca alla generazione dei quarantenni, dei cinquantenni, sottolinea convinto Gagliardi: «I nostri genitori ci hanno cresciuto, fatto studiare, fatto girare il mondo. C'era il posto fisso e c'era molto altro che oggi non c'è più. A noi tocca fare il passo successivo, ovvero soffrire per la prossima generazione». Il tutto nella cornice del Parco nazionale del Pollino: 56 comuni, due regioni, infinito, verrebbe da dire, infatti anche Gagliardi, pur essendo a casa qui, non ha mai visto tutti quei comuni.

Il Pollino, incastrato tra due mari, lo Ionio ed il Tirreno, ma con l'influsso anche dell'Adriatico, e gli Appennini, con le loro quote, fino a 2300 metri, ad un passo. Ventiquattro micro comuni, borghi e non finisce qui perché il Parco del Pollino è l'unico posto a sud di Roma in cui si pratica il rafting, specialità in cui si impegnano ben nove società, vede fiumi estesi per trecento chilometri, diverse varietà arboree, la flora, la fauna, tra cui il lupo più puro d'Italia, che non si è mai ibridato in questo vasto terreno. E ancora attività ristorative, ricettive e molte guide parco.

«Era ed è necessario cercare una sintesi per unire un panorama di ricchezze che, però, è disgregato, sfilacciato, a tutti i livelli, perché non si è costruita una massa critica e perché lo spopolamento, purtroppo, è una realtà. La struttura, a dire il vero, è un pretesto». Una sorta di sintesi è sugli scaffali dello spazio espositivo interno a Catasta Pollino, nella libreria, dove sono depositati volumi sul territorio, sui viaggi in bici, sul ciclismo, in generale, oppure nell'area espositiva museale, con i plastici ed i pannelli in tre dimensioni. Una raccolta di sfumature differenti è rintracciabile nel gusto e nei sapori: «Noi abbiamo un motto: "Se non lo faceva nostra nonna, non lo facciamo neanche noi". Si tratta di una sorta di fedeltà alle origini, alle cose genuine, naturali, quelle che si trovano a Catasta Pollino. Il "chilometro vero", più che il "chilometro zero", dove a contare sono le ricette originali, quelle fatte in casa. Penso alle Lagane fatte in casa con il fagiolo poverello bianco e la polvere di peperone, ovviamente con pasta fatta in casa, cotte non sul fuoco, ma al vapore, nel nostro forno. Oppure al mischiglio, una vecchia farina dei "poveri", di ceci, di fave, di orzo e di grano, con cui si fa la pasta. Ma anche a salumi, formaggi, alle birre artigianali del Pollino, ai suoi succhi, ai bocconotti riscaldati ed infornati per colazione».

Da qui, Giovanni Gagliardi, con il gusto dell'aneddoto, racconta di Peppone Calabrese e del suo progetto, a cui ha aderito anche Catasta: un gruppo di anziane signore, magari di nonne, che producono la pasta con il "mischiglio", a mano, non in azienda. "Mischigliamoci", si chiama così, e rispetta perfettamente lo spirito di Catasta Pollino, giungendo sino ai due vecchi mulini che ancora producono quella farina dei "poveri".

Allo stesso modo, è un pilastro il rapporto umano: quello che si è creato sin dai primi giorni con i fornitori, andandoli a trovare, incontrandoli e conoscendo il loro mestiere da vicino, condividendo qualcosa oltre al fatto puramente lavorativo: «Ci recavamo dagli artigiani, dove c'erano le greggi, talvolta compravamo prodotti "alla cieca", per assaggiarli ed immaginare il loro impiego: a chi sarebbero potuti piacere e perché. Abbiamo scoperto in questo modo quel miele alle erbe prodotto in altura, che ancora oggi vince svariati premi: vengono utilizzate piante selvatiche, dal perastro alla rosa canina, che conferiscono un sapore balsamico, puro. Un manifesto della diversità botanica che nel Pollino è enorme». Nel tempo, ovviamente, qualcosa è cambiato, il lavoro è aumentato e certe pratiche non sono più possibili, ma la spinta ideale è la stessa, la "vibrazione" è la medesima. Il "Pollino Bike Festival", dal 14 al 16 giugno, ne è una prova: incontrarsi, pedalare assieme, scoprire, divertirsi, fare un aperitivo in una cornice meravigliosa, esporre le proprie idee, condividerle, ascoltare ed imparare, poi tornare a casa e applicarle, progettare ancora: a questo serviranno gli Stati Generali degli operatori della Ciclovia dei parchi. Sempre con addosso il senso di responsabilità verso un paese, una terra, una generazione e tutte quelle che la seguiranno. Così, insieme alle biciclette, circoleranno le idee, si connetteranno le persone.

Non sappiamo se e quando Giovanni tornerà in sella. Sappiamo che lo vorrebbe, l'abbiamo scritto, ma conosciamo anche qualcosa in più, ovvero quanto Gagliardi creda nella spinta di una bicicletta. Sì, quella che si attua sui pedali per fare un metro in più, in salita, magari, su pendenze arcigne, in cui quella spinta e la volontà di completarla sono tutto. La voce di Gagliardi ora è piena di vigore, decisa, come quella di chi sprona qualcuno a cui tiene, a cui vuole bene: quel qualcuno è proprio la sua terra. «Mi piacerebbe che Catasta Pollino potesse diventare un punto di riferimento per il sud. Ancor prima, però, vorrei che cambiasse qualcosa nella mentalità. Alcune volte crediamo che, dove le cose vanno bene, ci sia solo un politico a farle funzionare. Ora, sia chiaro: la politica è importante e ha un ruolo decisivo, ma non dipende tutto dalla politica. Abbiamo una grande possibilità con i nostri comportamenti e con ciò a cui tendiamo. La sensazione è che, spesso, sembriamo aver smesso di desiderare, di voler costruire qualcosa, di volerlo cambiare, magari. Il punto è che, se non ci muoviamo noi, se non inneschiamo noi l'azione, non accadrà mai nulla. Non è facile restare in Catasta Pollino, andare avanti, ma, se non teniamo la posizione, cosa accadrà?». La risposta è sottintesa, come è sottinteso il fatto che Gagliardi, Laiacona, Sabatella e Senatore non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Foto in apertura: Alessandro Molinari da Catasta Pollino, Facebook

Aspettiamo un altro maggio

La città di Roma è suono, rumore, movimento, da sempre e anche nell'ultimo giorno di questo Giro d'Italia. Un suono diverso perché si tratta delle biciclette e della loro velocità, dei ciclisti e del loro dinamismo. Provate a visualizzare l'omonima opera di Umberto Boccioni: in quel "tornado" di colori e linee potete vedere qualcosa di simile a quello che è una volata. Solo che le biciclette sono tante, sulle pietre, vicino al Colosseo, "imbizzarrite" nell'ennesimo esercizio che ha a che vedere con il caos e con la perfezione. Il caos delle ruote che girano, dell'aria che sfregiano, dei pedali che innescano il movimento, ma anche delle voci, delle grida, delle mezze parole urlate per dire di aumentare il ritmo, di aspettare, di spostarsi, dei freni. La volata è un lampo, qualcosa che trafigge, pure la bicicletta lo è. Curzio Malaparte diceva che una bicicletta «in silenzio trafigge lo spazio, in silenzio penetra nel tempo», manca solo il silenzio, ma accade tutto questo negli ultimissimi metri della festa di maggio.

Tim Merlier supera Jonathan Milan, ma che numero ha fatto Milan, pur aiutato dalla scia delle ammiraglie, in coda al gruppo, nell’inseguimento. Perché, nemmeno nell'ultimo giorno, il ciclismo scaccia le sue componenti: fortuna e sfortuna, non avventura ma "ventura", ovvero quel che si trova, quel che capita. Hanno a che vedere con il fatto che si è in strada e se si può avere la meraviglia di vedere il Colosseo, dopo più di tremila chilometri, voltando il viso, d'altra parte si può restare appiedati e dover inseguire, quando mancano otto chilometri e mezzo al traguardo ed il gruppo è un razzo innescato. Riparte, Milan, ed è tutta grinta, potenza, watt, energia che si libera. Le "linee" di Boccioni, ora, sono le linee del suo treno, con cui si ricongiunge ai quattro e mezzo dall'arrivo e risale il gruppo, torna in testa, si prepara alla volata, come nulla fosse successo. Sono dei folli, nel senso migliore del termine, i ciclisti, degli equilibristi senza rete. Come tutti i giorni, pure nell'ultimo, l'energia che se ne va non ritorna, e la vittoria se ne va con lei, secondo.

Dapprima è giornata di foto ricordo, di bollicine in un bicchiere, di brindisi, di sfilate in testa al gruppo. Il giorno in cui anche gli ultimi possono dirsi: «Sono stato bravo, ho concluso qualcosa che avevo iniziato e l'ho fatto senza che nessuno lo notasse, senza altra ricompensa che l'aver fatto il proprio dovere». Non sono eroi, i ciclisti, fanno il proprio dovere, il proprio lavoro, giusto dirlo, e sono i primi a dirlo, ma anche in questo, quando lo scopo è solo arrivare al traguardo, è più difficile. Tra le sfilate in testa al gruppo, un allungo emoziona più di altri, quello di Domenico Pozzovivo, all'ultimo ballo, mentre saluta il pubblico, con lentezza, a godersi ogni istante, e taglia per primo il traguardo di Roma. Un simbolo. Si saluta quando si parte, si saluta quando si arriva: quello di Pozzovivo è un arrivo e una partenza. Sa che le sensazioni del ciclismo sono difficili da provare altrove, ma è anche certo del fatto che ci sia tanto altro da conoscere, da studiare. Che è possibile emozionarsi tanto anche per cose infinitesimali, non serve l'immenso, non serve, per forza, l'impresa.

Questo Giro d'Italia ha coniugato entrambi gli aspetti, nel suo vincitore, Tadej Pogačar, autentico dominatore, capace di gentilezza rara. È stato il Giro d'Italia di Alaphilippe e Maestri: il primo ha vinto, il secondo no, ma era felice lo stesso. Tanto quanto Alaphilippe? Non si misura la felicità, dove non c'è, c'è semplicemente altro. "Paperino" Maestri era entusiasta, stupito, meravigliato. È stato il Giro della fuga che beffa il gruppo e arriva, e anche del gruppo che beffa la fuga, ma questo accade più spesso. Delle velocità supersoniche di Filippo Ganna a cronometro e pure di un pianto per il ritorno alla vittoria, per lo sfogo della tensione e della pressione. Di Giulio Pellizzari che ha mostrato il suo talento e un pizzico di futuro. Di Geraint Thomas e di una birra, fresca, dopo aver salvato il podio, nel giorno del suo compleanno, a trentotto anni.

È stato il Giro di tanti altri che è impossibile nominare, almeno qui. Anche se, tempo fa, un corridore ci ha espresso il desiderio che possano venire raccontate tutte le storie del gruppo, dei più di cento atleti al via di una corsa e noi quel proposito lo condividiamo. Tuttavia servirà tempo e spazio, proveremo a prendercelo. Già scandire almeno una volta il nome di ognuno sarebbe bello, importante, per quel sogno.

Pochi giorni fa, Marco Pastonesi narrava del giorno in cui Anna Maria Ortese partì per il Giro d'Italia del 1955 e si trovò a salire in auto con Vasco Pratolini. Pratolini la avvertì: «Guardi che non si vede niente», lei disse di saperlo e salì in auto. In effetti, è vero: sulla strada si vede ben poco, a livello temporale, qualche frazione di secondo. La visione di insieme si ha meglio da un televisore, eppure la gente corre fuori dai portoni e si affaccia alle finestre per Il Giro. In strada si vede altro e Ortese lo raccontò: «Ricordiamo certe facce pallide e impazzite di dodicenni, gli occhi bruciati dall’attesa, e le mani ansiose di quell’età aprirsi un varco nella folla, buttarsi avanti con un nome, che era Coppi, o Fiorenzo Magni, o Gastone Nencini, e ritornare nell’ombra, le mani al petto, stupiti. Ricordiamo donne vecchie piangere e ridere come guardando figli. Ragazze portarsi avanti, e splendere amorosamente nella fronte e negli occhi […] E uomini […] guardare ai corridori, quando apparivano, come a fortunati e cari fratelli. E c’era tutto in quegli occhi […] ogni condizione umana, ogni desiderio, e anche stanchezze formidabili e sogni finiti per sempre». Non aggiungiamo altro, sarebbe superfluo. Aspettiamo un altro maggio, per ripartire con il Giro: di strada o di fantasia.

Foto: SprintCyclingAgency

La festa

Era un appuntamento: c'era la data, c'era il luogo, mancava solo l'ora esatta in cui incontrarsi. Adesso quell'ora c'è: le sedici e diciotto minuti del 25 maggio 2024. L'istante in cui Rafal Majka, con la salivazione impazzita, si sposta e Tadej Pogačar, in un tempo rock, va incontro al Monte Grappa. Era un appuntamento, una promessa lasciata lì, detta ad alta voce, affinché chiunque potesse crederci. A lui il compito di mantenerla, perché, l'abbiamo già detto altre volte, per questo esistono le promesse, altrimenti si può scegliere il silenzio. Era una promessa, è stata una celebrazione, ovvero una festa, un'esaltazione comune. Con gli esseri umani che, sui tornanti del Monte Grappa, si passavano di mano questa felicità: da un metro all'altro, da un tornante all'altro, da sotto fino a sopra, dalla base alla vetta e dalla vetta di nuovo alla base, attraverso i prati ed i boschi, una voce che gira, rimbalza, quasi fosse l'eco di un grido a spaccare il cielo, di quelli che si fanno quando si scopre la montagna. Tadej Pogačar si sente nell'aria, scriviamo parafrasando altre parole, Tadej Pogačar si avverte, simile a quello che la luna fa sul mare, simile a quello che le feste fanno sulle persone. Lo sentivamo, lo sentivano tutti e aspettavano, meglio sarebbe dire aspettavamo, quel momento e misuravamo così la tappa oltre che attraverso i chilometri ed il tempo. Passando vicino ai camper, alle bandiere, agli striscioni, alle biciclette tenute per mano, agli zaini, ai caschi appoggiati per terra, ad altre biciclette accanto ai muretti, ai cappelli di paglia, alle sedie di plastica, agli ombrelloni, alle felpe legate in vita o appoggiate ad un cordolo, ai palloncini colorati, a qualche radio, a qualche fornelletto, a qualche birra ed a qualche costume buffo, sopra scritte e disegni. Lassù c'era tutto questo, c'era un piccolo mondo, ricostruito.

Non era necessario, è persino inutile dirlo, ma l'ha detto anche lui. Potremmo dire che le donne e gli uomini non fanno solo quel che è necessario, nemmeno gli atleti, altrimenti la poesia non avrebbe senso di esistere e sarebbe un gran peccato. Diciamo, anzi scriviamo, quel che ha detto lui: certo, non era necessario, a livello matematico, lo era per la propria persona, lo era per la squadra, per le altre persone, per chi lo aspettava. Perché anche le attese dovrebbero essere colmate e Tadej Pogačar ne è testimone. Mancavano trentasei chilometri all'arrivo, circa, quando è scattato e ha abbandonato tutti, spaccando ogni tattica, ogni attendismo. Ne mancavano poco meno quando ha raggiunto Giulio Pellizzari, autore di una prestazione da ricordare, esuberante come è un ventenne che può fare quel che ha sempre sognato. Lo ha raggiunto, lo ha affiancato: "Vieni con me", sembra gli abbia detto così, accompagnando il tutto con un gesto della mano. Non ha potuto seguirlo, Pellizzari; la sua andatura è stata insostenibile, ma se ne ricorderà. Si può fare anche ciò che, forse, non funzionerà, altrimenti sarebbe inutile, scontato.

Anche un bambino potrà raccontare di questo giorno: era in piedi, ai sedici chilometri dall'arrivo, in uno degli ultimi tratti in salita. Poco più in là, un "soigneur" di Pogačar, con una borraccia, pronto a passargliela. Quasi all'unisono, quel bambino inizia a correre, sul bordo della strada, accanto al campione e quel massaggiatore distende il braccio, a passare la borraccia. Tadej Pogačar afferra la borraccia dal massaggiatore, si volta verso il bambino e gliela regala. Si sente distintamente un "thanks", un grazie urlato. Quel bambino prende la borraccia fra due mani, come fa chi accoglie, chi abbraccia. I bambini se ne intendono di celebrazioni e attese, loro e quei compleanni che non arrivano mai, mentre per gli adulti corrono, volano. Qualche anno fa, dice lo sloveno, un gesto così avrebbe voluto riceverlo, forse si sarebbe messo a piangere, forse no, ma sicuramente se lo sarebbe ricordato. Allora si prova a fare quel che ci si sarebbe ricordati, quel che avrebbe fatto piacere a noi perché, in fondo, pur così diversi, gli esseri umani si somigliano tutti, hanno uno strato di sentimenti ed emozioni che è comune, così chissà che si possa davvero sapere come rendere felici gli altri, sereni almeno. Siamo rimasti tutti a osservare perché trasuda umanità e, alla fine, è l'essere umano la parte che più ci interessa del campione, sono queste piccole cose quelle in cui ci riconosciamo, quelle che permettono di dimenticarne tante altre che spesso occupano le giornate.

Torneremo lì, è inevitabile, ma non subito. Ora c'è Pogačar che ringrazia il pubblico mentre va verso il traguardo, l'aveva fatto anche in salita, per dire della lucidità, ma adesso è diverso. Ora c'è Pogačar che si inchina a spettacolo realizzato. Antonio Canova diceva che ciò che lo rendeva più impaziente era vedere l'effetto che l'opera produrrà sulle anime del pubblico. Con tutte le differenze del caso, anche i ciclisti hanno questa sensibilità e nelle feste si fa esattamente questo. Si lascia passare l'entusiasmo, lo si lascia scorrere, ci si lascia ispirare, magari, prima di ritornare alle faccende comuni.

Foto: SprintCyclingAgency

Il Joker non è un film

Parte la musica: è Space Oddity, di David Bowie. La Torre di Controllo sta chiamando il Maggiore Tom, gli sta ricordando di prendere tutto il necessario, di mettere il casco. In sottofondo, un conto alla rovescia, dal numero dieci all'uno, fino al via, al "lift up", il decollo. Cambia il suono, pare davvero di essere nello spazio, nel vuoto, liberi da tutto il resto. "Ce l'hai fatta", dice la Torre di Controllo, mentre il Maggiore Tom apre la porta, lascia la capsula ed inizia a galleggiare nel modo peculiare degli astronauti e le stelle sembrano diverse, oggi. Da Mortegliano a Sappada, la diciannovesima tappa del Giro d'Italia, è storia di altezza e solitudine. L'altezza parla del campanile di Mortegliano, 113 metri, il più alto d'Italia, l'altezza parla di ogni strada che sale, delle montagne, l'altezza è dove, volenti o nolenti, ci si ritrova soli, magari con qualche vertigine e qualche timore. Se non in vetta, lungo il percorso per arrivarvi. Come il Maggiore Tom, come Rocket Man, di Elton John, per cui è un lungo viaggio, per cui la scienza è solo un lavoro, cinque giorni alla settimana e Marte non è un posto ideale per crescere dei bambini, con un freddo da inferno. Come Andrea Vendrame, arrivato in solitaria a Sappada, dopo un attacco in discesa, sotto la pioggia, staccando i compagni di fuga, Alaphilippe, Narváez, Steinhauser, su tutti. Ha rischiato in discesa, ma l'abbiamo detto: si può restare soli, verso l'alto, si può avere paura verso l'alto e forse ancor più coraggio. Andrea Vendrame ce l'ha fatta: non galleggiava nello spazio, pedalava su una bicicletta, sull'asfalto verticale, perché i ciclisti sono gente di terra e lo spazio lo hanno magari sulle maglie. La maglia di Vendrame lo evoca.

Non è stato facile farcela. Non è stato facile e non parliamo solo di oggi. Ci riferiamo al periodo in cui non riusciva a passare professionista, ci riferiamo alla sua voce quando parla di quei tempi. Il suo soprannome è "Il Joker" perché quello è il suo film preferito, ma la quotidianità non ha copione, non ha riprese, non ha pause, non ha un regista che seleziona le inquadrature ed i particolari da mostrare: si vede quel che si vede, si sente quel che si sente e certe volte non piace, ferisce. A Vendrame è accaduto: nel corpo, nelle cadute, nell'animo, nelle parole di chi, magari, non ci crede più, non ti crede più. La tappa è passata da Peonis, il luogo in cui è mancato Ottavio Bottecchia, a proposito di dolore: un muratore, un carrettiere di legname, che, dopo la sofferenza, sale in bicicletta e vince il Tour de France per due volte. Per dire che, poi, agli esseri umani è sempre successo, sempre succederà, ma, come ha detto stamani Alessandro De Marchi in un'intervista può bastare un attimo di felicità o di vicinanza a quella felicità, di bellezza, insomma, per salvare da tante brutture.

Andrea Vendrame continua a guadagnare: venti, trenta, quaranta secondi, sfiora il minuto, lo oltrepassa. La sua "Torre di Controllo" è l'ammiraglia, che lo segue da vicino, lo rifornisce, lo incita. Il Maggiore Tom diceva di essere tranquillo, nonostante una lontananza abissale, fino a perdersi nello spazio. Andrea Vendrame non può essere tranquillo fino all'ultimo, perché la strada è fedele e infida allo stesso tempo, dipende dalle vicende di chi la attraversa. Qui, poi, a Sappada, parlano tutti di tradimenti: quello fra Roche e Visentini, in particolare. Tradimento che è, alla fine, restare soli e dover proseguire. Oggi non ci sono tradimenti, c'è, anzi, il gesto di Pogačar che attende Geraint Thomas, dopo una caduta. Ma noi siamo davanti, siamo, umanamente, con Vendrame. Chissà quale è stato il momento esatto in cui dall'ammiraglia hanno capito che ce l'avrebbe fatta: "i giornali vogliono sapere", diceva la Torre di Controllo.

I giornali vogliono davvero sapere, adesso, mentre Andrea Vendrame ritrova il contatto con l'ammiraglia: cerca il direttore sportivo, lo aspetta, gioisce, gli stringe la mano, poi va verso il traguardo, invitando ad un applauso, al rumore, alla voce, le tante persone che aspettano ai bordi della strada, in una montagna piena, riempita. In una montagna che per un giorno ha smarrito il silenzio. Andrea Vendrame lo vedono e lo sentono tutti: prima piegato sulla bicicletta, dopo poco a terra, piange. I giornali ne stanno già parlando e continueranno a farlo. "Ce l'hai fatta" dicono tutti, Vendrame si rialza, parla e le lacrime gli gonfiano gli occhi. Il Joker ha fatto un numero. Sì, non è un film, è la realtà, ma se l'avesse pensata un regista non sarebbe poi venuta tanto diversa. I ciclisti non si "perdono" nello spazio, si "perdono" e si ritrovano in attimi così, fuori dal tempo. La musica riparte: siamo lontani da tutto, siamo contenti.