In caccia e non solo nel velodromo di Ballerup, in una sera di ottobre, durante la rassegna iridata. Julie Leth e Amalie Dideriksen erano “in caccia” sin da ragazzine, nei giorni difficili, umidi, freddi, bui dell’inverno danese, ma, ancor prima, nelle inquietudini dell’adolescenza, di quando tutto è possibile eppure nulla è certo. In sostanza una pagina bianca su cui iniziare a scrivere e nulla è più difficile della prima parola, della prima frase. Allora quei venti giri, poco più o poco meno, in fuga dal gruppo eppure all’inseguimento del gruppo stesso, in caccia, per l’appunto, sono sì bellissimi, ma hanno una radice lontana, simili alle cose tanto volute e per riprendere il gruppo principale durante l’americana di volontà ne serve, tra cambi, doppiaggi e quella ellissi da girare senza freni, laddove nelle curve e negli ingorghi ai freni viene da pensare.

Julie Leth era lontana in tutti i sensi: dalla casa in cui è cresciuta al velodromo in cui si allenava c’erano circa tre ore di auto. Un viaggio continuo in quelle stesse giornate umide e buie del freddo inverno danese. Lei fantasticava su quando sarebbe arrivata al velodromo: tanto più là fuori faceva freddo, tanto più sognava quell’istante. Al parcheggio, scendendo dall’auto, vedeva le luci accese in pista, entrava, si toglieva il giubbotto, il cappello, indossava la divisa da pista e iniziava a correre. Alle sue colleghe, cicliste di mestiere come lei, parlava dei velodromi con addosso quella stessa sensazione. Non tutte capivano, non tutte sentivano le stesse cose: qualcuna aveva timore di quei velodromi, qualcuna, semplicemente, era indifferente. Non c’era quel freddo, non c’erano quei giorni-notte, non c’era quell’attesa. Non c’era quel passato che l’aveva costretta ad inseguire. Differenza notevole.

Amalie Dideriksen correva con i ragazzi, negli stessi inverni. Ha imparato in quel momento a “ridefinire i ruoli”: sì, perché in quel gruppo gareggiava e avrebbe dovuto gareggiare solo il fratello, invece no. Lei non solo gareggiava, ma vinceva. Voleva vincere, doveva vincere per dimostrare di essere all’altezza, di essere, comunque, nel posto giusto. Quei ragazzi, invece, si arrabbiavano perché a superarli era proprio una ragazza. Rivalità adolescenziali, certo, forse qualcosa in più, perché con quella rabbia iniziò a convivere, reagendo con altrettanta rabbia, per cambiare i ruoli, per togliere etichette e lasciare solamente il merito. Ha imparato in questo modo ad andare veloce, a non tirare i freni, anche di fronte alle spallate del gruppo, alle volate, a chi, affiancandoti, crede che ti sposterai, che lascerai strada. Amalie Dideriksen non molla un centimetro. Sua madre ha paura, prova a far modificare la sua bicicletta da corsa, come fosse una normale bicicletta da città, senza la parte bassa del manubrio, dove si appoggiano le mani quando si sprinta. Quella donna, però, dovette presto abituarsi ad avere paura, a convivere con quel timore, per amore della figlia. Ciclista era, ciclista è.

Julie Leth e Amalie Dideriksen sono partite in caccia a 37 giri dal termine della prova mondiale della madison, una mano a prendersi e a portarsi avanti, reciprocamente. Ormai hanno trentadue e ventotto anni, hanno vinto ori europei e mondiali, un argento all’Olimpiade di Tokyo, l’hanno fatto sempre assieme, in pista, nell’americana, e assieme corrono questa volta che è l’ultima volta, almeno per Leth. Le piccole storie che le hanno formate, cresciute, lasciano un residuo in quei venti giri a tutta: conquistano uno sprint, non si arrendono, restano “fuori”. Conquistano il secondo sprint, non si arrendono, restano “fuori”. Mentre l’acido lattico monta anche nei pensieri di chi osserva e quasi tocca il momento in cui molleranno la presa, si faranno riprendere e aspetteranno una nuova occasione, tirando il fiato, loro rientrano sul gruppo principale, conquistano il giro, venti punti e balzano in testa alla classifica. Non l’abbandoneranno più.

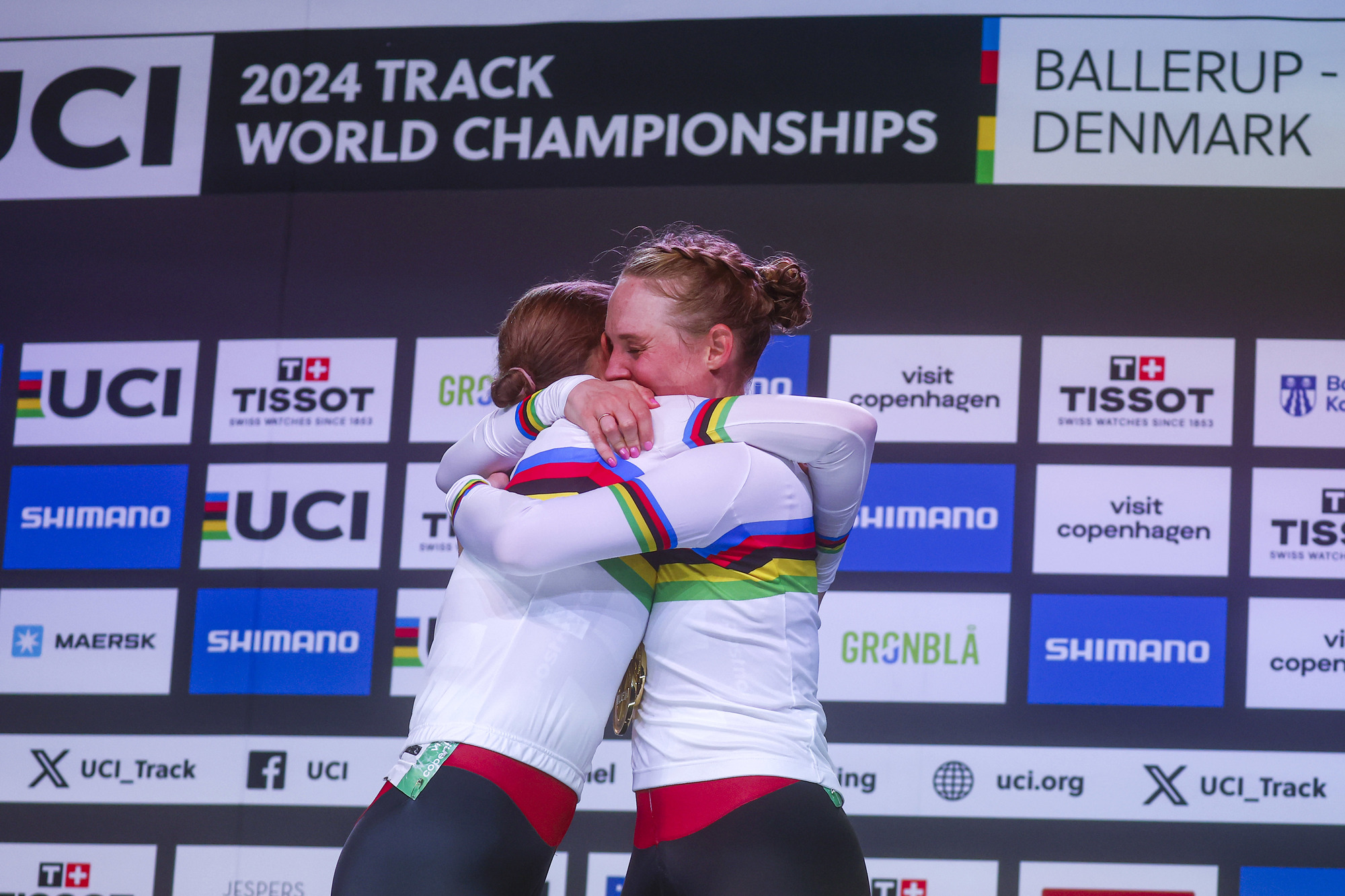

Dopo alcuni giri di pista, in festa, il rallentamento delle biciclette consentirà loro di fermarsi: lo faranno nella parte alta del velodromo, vicino alle famiglie, agli amici, con una bandiera ad avvolgerle. Si grideranno qualcosa in faccia, perché la felicità può anche essere un grido, di una lontana rabbia, di un lontano orgoglio, plasmato dal tempo. Lontano come il velodromo di Ballerup e le sue luci da quel parcheggio, una quindicina di anni fa. Sì, il velodromo era lo stesso, anche se ora tutto sembra differente, da campionesse del mondo. Eppure nelle mani di Julie Leth sul petto, come quando il cuore batte all’impazzata, si scorge una reminiscenza di quei giorni, di quella speranza. In Amalie Dideriksen che le parla all’orecchio, quasi le racconta questa storia, nulla di differente. Il passato si somiglia, non serve aggiungere altro. Il pubblico dell’arena, ad un certo punto, intona l’inno, perfettamente all’unisono, parola su parola. Si dice che negli alberi, osservando il tronco, dai suoi “giri”, si possa intuire l’età della pianta stessa. In pista non vale lo stesso ed ogni essere umano ha i propri numeri, già impressi sulla carta d’identità o in memoria, tracce di ciò che è, che è stato e che diventerà, però tanti giri, in testa, in caccia, non passano invano. Soprattutto all’ultima volta, all’ultimo giro, quando voltandosi si vede esattamente come si concludeva quella storia che, all’inizio, pareva senza senso, strana o sghemba.

Foto: Sprint Cycling Agency

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.