Fatica e dolore, gioia e orgoglio: il ciclismo di Samantha Arnaudo

Difficile pensarlo oggi, ma c'è stato un momento in cui Samantha Arnaudo e la bicicletta avevano ben poco in comune. Nonostante la solarità, quando va a riprendere quegli attimi, nei ricordi, dalla voce di Arnaudo filtra ancora un poco di sofferenza, di quel senso di inadeguatezza che si prova cimentandosi in qualcosa che sentiamo non appartenerci o, per quanto, non appartenerci ancora. La frase principale è: «Non volevo più soffrire», lì, come una lama, con cui ci si taglia ancora oggi. Samantha Arnaudo suonava il violino e su quella bicicletta "l'aveva messa" il suo ragazzo: «Ogni strappo era una salita interminabile, dolore ai muscoli, quasi impossibilità di proseguire. Il peggio è che il malessere non iniziava lì. Faticavo persino a mettere le tacchette, cadevo, spesso in maniera assolutamente ingenua. Uscivo in bici solo nel fine settimana, ma era già troppo».

Le parole spaziano rapidamente fra i vari episodi, soffermandosi su quelli più significativi, i primi tentativi di scalare il Colle Fauniera, ad esempio. Quel giorno in cui, dopo vari tentativi, dal versante di Demonte, si fermò: «Basta, torno a casa. Sono stanca, non è possibile». E voleva veramente tornare indietro, rinunciare, lasciar perdere, poi chissà cosa accade nella mente, certe volte, quando si cambia idea, da un momento all'altro e si tramuta la rabbia ed il dolore in qualcosa di differente. Per Samantha Arnaudo è uno scatto: «Era pura rabbia, non c'era altro. Sono arrivata così e, per molto tempo, non ho più voluto percorrere quel versante». Fino a che, quando ci è tornata, tutto era più facile ed il segreto si annidava proprio in quei giorni in cui la fatica era maggiore.

«Mi sono detta che non volevo più stare così e per evitarlo c'era solo un modo: pedalare, allenarsi, abituarsi alla salita, alle montagne». Così, a sette anni di distanza da quei momenti, Samantha Arnaudo ha vinto la Gran Fondo Fausto Coppi, la Haute Route Alpes, la Maratona delle Dolomiti, la Haute Route Ventoux e molte altre corse. Così, come dicevamo, a sette anni di distanza pensare alle prime pedalate fa strano: «Dico spesso che il ciclismo mi ha resa più forte: a livello fisico, certo, ma soprattutto a livello mentale e su questo voglio soffermarmi. Pensiamo alla maggior parte dei dubbi e delle paure di tutti i giorni: perché ne soffriamo? Spesso perché ci sentiamo deboli e temiamo di non riuscire ad affrontare le difficoltà, se e quando si presenteranno. Attraverso il ciclismo, ho iniziato a sentire di avere le capacità per andare oltre. Questo cambia tutto, rende più coraggiosi, più consapevoli». Allora si può anche stare da soli, in alta montagna, dopo 240 chilometri, più di 5000 metri di dislivello, e pensare solo a spingere sui pedali, azzerando tutto il resto: questo è il bello della fatica in sella, secondo Samantha Arnaudo. «Se riesco ad andare più veloce, ci metto meno tempo e, se ci metto meno tempo, soffro meno. Il principio è lo stesso di quel primo scatto sul Fauniera. Dipende solo da te: può fare paura, nel mio caso è una tranquillità. Scelgo io cosa fare e come farlo».

Il tono si fa riflessivo e Arnaudo riprende a raccontare: «Sai che, talvolta, chi va piano, chi fa più fatica, è quasi visto come "sfigato" da chi va forte, io, per storia personale, mi rivedo negli ultimi. Alla prima Gran Fondo Fausto Coppi puntavo solo ad arrivare al traguardo, ma alla Madonna del Colletto volevo fermarmi, andarmene. Non l'ho fatto solo perché il mio ragazzo, che era lì, si sarebbe arrabbiato se non avessi continuato, ma volevo farlo, so cosa si prova. Non serve dire molto a chi fa più fatica, a chi sta iniziando, serve provare a fargli capire che può, che anche lui può. Serve dirgli che la sua fatica ha molto più valore di quella di tutti gli altri, perché non è ricompensata, non subito almeno. Perché si fa fatica solo per arrivare in fondo, senza altri desideri». Arrivare alla linea di partenza, essendo conosciuti, non è semplice: c'è controllo, tutti sanno che correrai per vincere e non vogliono lasciarti la ruota. Arnaudo ci pensa e ripensa alla Haute Route Alpes di agosto.

Quell'idea fissa: «Voglio staccare Janine Meyer. Devo staccarla». A bruciare c'era ancora il secondo posto all'Ötztaler Radmarathon di circa un mese prima: «Non tanto per la seconda posizione, quanto per quei venti minuti di distacco che mi sembravano troppi per come avevo affrontato la corsa». Anche in questo caso, è la possibilità di essere da sola, di andare all'attacco, come fosse una gara di un giorno, come l'arrivo fosse dietro l'angolo, la sua arma vincente, il suo segreto: «Piuttosto mi sfinisco, ma devo staccarla, devo vincere io». Sono queste le frasi nella sua testa, in salita, «l'unico luogo in cui faccio meno fatica degli altri». Talvolta pensando a Marco Pantani, un corridore che l'ha emozionata, ispirata in quello che fa. In salita stacca Meyer, in pianura può essere tranquilla: vince in questo modo, si gode il successo ma pensa già agli altri obiettivi, con voglia di costruire, di continuare. Si emoziona per la vittoria, si emoziona perché con lei c'è la sorella Susanna e basta l'inciso per dire tutto: «Bellissimo condividere tutto questo con una sorella». In famiglia, sono quattro sorelle: Stefania non è legata al mondo dello sport, ma segue le sue gare, la più piccola, invece, è ancora una bambina, Era in piazza a Cuneo, il giorno della Fausto Coppi, tra tantissima gente, alla gara di casa: «Ha un'emotività molto forte. Quando mi ha vista arrivare, è scoppiata in un pianto che non riesco a scordare».

Samantha Arnaudo che, forse, in sella non sarebbe nemmeno salita, e che da quella sella ha pensato più volte di scendere. Certamente in bicicletta ha trascorso tantissime ore ad allenarsi per soffrire un poco meno, per sentirsi a proprio agio, per riuscirci. Ci racconta che, soprattutto agli inizi, le capitava di restare a guardare atlete professioniste, ammirata. In particolare la colpiva Lizzie Deignan, il modo in cui pedalava, avrebbe voluto assomigliarle. Qualche tempo fa, il suo ragazzo le ha detto: «Ora le somigli». E lei è rimasta lì, senza molte parole, perché dopo anni, ora davvero si sente una ciclista.

Sono sempre una ciclista: intervista a Chiara Doni

Era ormai diverso tempo che Chiara Doni aveva deciso: avrebbe voluto diventare una ciclista professionista. Da sempre, il suo lavoro le assorbe ogni istante e Chiara racconta di sentirsi in gabbia, di non essere pronta a passare, in quella gabbia, tutti gli anni di una carriera lavorativa: «Per il mio lavoro ho rinunciato a tanto. Dirò di più: da molto tempo la mia vita è ed è stata solo e soprattutto lavoro. Qualcosa che assorbe ogni attimo della quotidianità e, come sempre, quando accade così, a risentirne è tutto il resto: i rapporti, le relazioni, il tempo libero. Come sostenere questa situazione?».

La boccata d'aria è, per lei, la corsa a piedi, infatti si cimenta spesso nelle mezze maratone, almeno fino a che un problema ad un piede glielo impedisce: dopo dieci chilometri di gara inizia ad accusare dolore e proseguire diventa impossibile. Il caso vuole che, proprio in quel momento, in palestra, cominci a interessarsi di biciclette, di ciclismo: settecento euro per una bici. Un tentativo, un diversivo all'inizio, qualcosa che possa accompagnarla fuori dai pensieri: «Si dice "pannolati", giusto? Ecco, i miei primi giri in bicicletta erano proprio assieme ad un gruppo di "pannolatissimi", non sto esagerando. Però stavo bene, mi divertivo. Uscivamo al mattino alle sette, sette e mezza, perché, per mezzogiorno, le loro mogli li volevano a tavola, a pranzo. Se tardavamo, ricordo che iniziavano a squillare i cellulari: "Dove siete? Quando arrivate?". Era il segnale che bisognava pedalare per non tardare troppo». Chiara Doni non pensava ad altro, però, nei suoi giri, accumulava coppette su Strava e questo qualcosa doveva pur voler dire.

«Non mi sono mai sentita abbastanza, non mi sono mai piaciuta: è valso per ogni campo della mia vita. Riconoscersi brava in qualcosa, o, ancora di più, molto brava non era per me. Si tratta di una forma di insicurezza che non so da dove origini, con cui però bisogna convivere ed io a conviverci ho imparato, tra alti e bassi. Tra le cose che mi permettono di conviverci c'è lo sport. Vogliamo parlare della bicicletta? Parliamo della bicicletta: l'insicurezza c'è ed è tanta fino a che non agganci il pedale e parti, dopo sparisce, ed è bellissimo liberarsene per chi se la porta sempre addosso». Talmente è tanta l'insicurezza che, alcune volte, si sceglie anche di non andare, di non partire: a Chiara Doni è successo così per la Maratona delle Dolomiti, che pur aveva atteso, aveva voluto. Niente, non è riuscita ad affrontarla: il timore e l'insicurezza l'hanno bloccata. Non è partita. Racconta Chiara del momento in cui quei dubbi svaniscono, in cui si prende consapevolezza, e questo ci porta dritti alla Zwift Academy che Doni ha frequentato, arrivando alla fase finale. «Il momento in cui attacchi e resti da sola: ti volti e non c'è nessuno. Quello è lo snodo di ogni cosa. Alla Zwift Academy, in salita, mi è successo e quella salita me la sono goduta: affaticata, ma serena, tranquilla. Qualcuno ha ritenuto che non fossi la migliore, che non dovessi vincere io e va bene così. Chissà se le cose fossero andate diversamente. Di sicuro quello che è accaduto lì, mi ha convinto del fatto che i numeri li ho».

Ed allora si torna all'inizio, ve l'avevamo già detto: Chiara Doni aveva deciso che avrebbe voluto diventare una ciclista professionista. Al suo fianco c'è Luca Vergallito, dapprima coach, poi compagno. Vergallito analizza i numeri, le prestazioni, con il distacco e l'oggettività necessaria per confermare che quella possibilità c'è, che, se vuole, può provarci, deve provarci. Doni non lo dice in casa, in famiglia. A saperlo, all'ultimo, sarà suo padre: «Mi ha detto che stavo facendo una follia: mollare il lavoro che avevo scelto, a trentotto anni, dopo essermi affermata, era una sciocchezza. Soprattutto era assurdo farlo senza avere alcuna certezza. Sono sincera, quel discorso me l'aspettavo, forse anche per questo avevo aspettato a parlarne. Lo capisco bene, alla luce dell'affetto che un genitore ha per i figli. Ma non lo condivido, non ci riesco. Forse il mio lavoro non l'ho nemmeno scelto desiderandolo veramente, forse l'ho scelto perché le circostanze, l'ambiente che vivevo, mi hanno convinto che fosse giusto così. In ogni caso, perché non dovrebbe esserci la possibilità di cambiare? Soprattutto: perché questa possibilità deve essere preclusa solo per l'età, per i miei trentotto anni?». Il ragionamento non finisce qui: Doni è perfettamente consapevole dei rischi di una scelta del genere, sa che, a trentotto anni, si possono avere due, tre, quattro anni nel professionismo, poi bisogna smettere. Ha già pensato ad un percorso, un progetto strutturato, che parta dalla sua laurea in biologia, dalla specializzazione in tossicologia, e, attraverso un master all'estero, le permetta di lavorare nel mondo del ciclismo anche al termine del professionismo. Un progetto che le permetta di leggere, di studiare, cosa che ora non riesce a fare perché passa già tutto il giorno sulle pagine ed a sera è stanchissima. Un progetto che, però, probabilmente, non viene capito.

L'età, i trentotto anni, sono uno dei punti a cui chi l'ha criticata si è aggrappato spesso: «In alcuni casi, mi hanno fatto sentire davvero vecchia. I commenti sulla mia età si sono susseguiti per mesi. Ripeto: perché a trentotto anni non si deve poter credere di cambiare, di farcela? A qualsiasi età ci si può evolvere». A fine luglio, la telefonata che aspettava, mentre sta pedalando sulla Forcola: Jayco AlUla le propone di correre, come stagista, il Giro dell'Emilia e la Tre Valli Varesine. All'inizio piange per la felicità, poi la tensione, la preoccupazione, tutto quello che c'è da fare ed i conti con le aspettative che chi propone una possibilità di questo tipo legittimamente nutre, ma anche con le proprie aspettative. Si tratta di un qualcosa che la prende completamente per settimane e si placa solo quando incontra la squadra: «Se avessi potuto scegliere, per la preoccupazione che avevo e per la solita insicurezza, non sarei partita nemmeno questa volta, come per la Maratona delle Dolomiti, non potevo, così ho corso». La difficoltà maggiore è nello stare in gruppo: ci sono spallate, spinte e Doni si sposta appena qualche atleta vuole farsi strada in mezzo al plotone: «Letizia Paternoster mi ha fatto da mamma, mi ha aiutato a mettere il numero, mi ha spiegato che dovevo provare a tenere la posizione e che una ciclista non cede mai il posto che ha conquistato. Poi arriva la fatica ed a me la fatica piace, entusiasma cercare il miglioramento, mettermi alla prova». La gara termina, Chiara arriva sessantasettesima e le voci della gente si fanno sentire : «Motorone, motorone e poi arriva oltre il sessantesimo posto?».

Cita questa, ma ce ne sono molte altre a cui si sforza di non pensare: «Sanno che sono caduta? Che la mia bici non frenava? Ho fatto tutta la gara con l'angoscia di andare addosso a qualcuno, di provocare una caduta. A San Luca non funzionava il cambio, mi è scesa la catena, un signore ha cercato di aiutarmi ma c'era poco da fare. Sono ripartita con la bici di scorta, anche se, a quel punto, avrei potuto tranquillamente ritirarmi, non l'ho fatto, perché non volevo un DNF nella mia prima e forse unica volta al Giro dell'Emilia, e, nonostante i crampi, sono andata a riprendere atlete che mi avevano superato. Questo chi critica non lo sa. Purtroppo c'è ignoranza, non ci si rende conto di quanto possa far male un giudizio non pesato, molte persone, poi, parlano per frustrazione personale. Credo che si debba davvero dare retta a poche persone: ascoltare tutti, ma capire quali parole fare proprie e quali invece ci avvelenano. Noi affidiamo tutto ai social, ma le persone non sono come appaiono su Instagram, quello è, di fatto, un modo per nascondersi».

Chiara Doni si chiede cosa avrebbe potuto dire oggi, se quelle gare fossero andate diversamente, se avesse avuto tra le mani quel contratto che invece non avrà. Parla di due ferite, la Zwift Academy e questa avventura, ferite che, come sempre, sono andate ad incidere nei sogni, nelle cose a cui più si è legati. Ferite che, spesso, sono connesse a quel che si è, a quel che si fa: «In discesa, qualche volta ho pensato di lasciare andare di più i freni, ma, proprio in quell'istante, mi veniva in mente il mio lavoro, il fatto che, se fossi caduta facendomi male, sarebbe stato un problema ed il giorno dopo mi aspettavano in ufficio. Non posso negarlo, nella mia testa c'era anche questo». Ma, nonostante le ferite, la bicicletta resta importante nella quotidianità di Chiara ed in quel mondo continua a credere ci sia un posto anche per lei, senza farsi spaventare eccessivamente dalle paure, perché, altrimenti, non varrebbe la pena esserci, avere la possibilità di fare, di impegnarsi. Questo è il punto e Chiara Doni lo racconta con convinzione, mentre ci saluta: «Sono insicura, ma ho imparato a battermi per le cose in cui credo, per far sentire la mia voce e spronare chi ha un dono, un talento, a non lasciare perdere. La storia di Luca Vergallito la conosciamo tutti».

Gialdini Sport, Brescia

Non appena qualcuno, passando da via Triumplina 45, a Brescia, scorge la vetrina di Gialdini e varca l'ingresso, dopo essersi guardato bene intorno, una fra le prime domande che pone, a Paolo Gialdini, a Matteo, il fratello maggiore che segue l’amministrazione, oppure agli altri ragazzi che lavorano in negozio, è tanto semplice quanto dalle radici profonde. Magari accanto ad una bicicletta oppure ad un'attrezzatura da bikepacking, da sci, mentre si chiacchiera di percorsi e avventure, di materiali e di dettagli, ecco l'interrogativo: «Ma tu l'hai provato? Tu l'hai fatto? Ci sei stato?». Vale per qualunque cosa, è una sorta di testimonianza diretta che viene richiesta a chi sta affidando una bici oppure il consiglio di un viaggio, quasi un punto d'appoggio per la fiducia che si cerca di instaurare mentre si conversa: «Non è così strano, in fondo. Succede anche quando ci si incontra tra amici; qualcuno propone qualcosa e l'istinto umano è di trovare un appiglio, una certezza, per potersi fidare e, semmai, sperimentare la proposta. A me pare, anzi, molto bello perché è come se la persona con cui stai dialogando dicesse: "Mi fido della tua impressione, delle tue sensazioni". E, se fra amici è cosa normale, quando non ci si conosce, è fatto raro. Il punto è provare a non deludere quella aspettativa: per farlo è necessario mettersi in gioco in prima persona, conoscere nei dettagli ciò di cui si racconta. In una parola: provare, essere dentro quel che si racconta». La lezione di Paolo viene da suo padre ed è una di quelle lezioni tanto forti perchè non trasmesse solo a parole, ma legate ad un modo di essere e di fare. Potremmo anche dire che la lezione venga da lontano, nel senso sia cronologico che spaziale. Due coordinate: Africa, 1978.

L'anno è quello in cui il padre scopre l'Africa: inizia a studiarla, a conoscerla, ne resta affascinato, ne parla spesso, a casa e con i conoscenti, sogna, spera, pensa, ipotizza e progetta di andarci. Il crescendo rossiniano dei verbi è lo stesso delle azioni, l'idea si fa sempre più concreta: viene allestito un camper, con tutto quello che può servire e non resta che partire, per toccare con mano ciò che la mente aveva esplorato da tempo. Già, ma l'Africa è lontana e le comunicazioni sono quasi impossibili con Brescia: si fa ponte a Napoli e da lì al capoluogo lombardo. Arriva dicembre, per due settimane c'è solo silenzio: nessuna notizia, nessun contatto. Un quotidiano locale, una mattina, titola: "Bresciani dispersi nel deserto". A casa si ha paura: è l'ansia, è il panico. Per fortuna sarà un falso allarme: papà Gialdini tornerà a Brescia, entusiasta del viaggio, innamorato dell'Africa, contento dell'esperienza vissuta. «La sua prima riflessione era stata: "E se questo entusiasmo potessero viverlo anche molti altri? Alla fine, non serve molto, forse potremmo provare a mettere a disposizione delle persone che passano da qui quel che serve, in modo che quel desiderio, magari nascosto dalla quotidianità e dall'apparente impossibilità del viaggio, possa diventare realtà". Detto, fatto. Attraverso l'allestimento di furgoni e camper per il deserto, ha cercato di trasmettere ai suoi clienti quel che aveva vissuto in quei giorni». Il negozio Gialdini esiste dal lontanissimo 1860, inizialmente come bulloneria e ferramenta, ma da quel 1978 comincia il cambiamento: abbiamo parlato di attrezzature per camper e furgoni, verrà, poi, la passione per la speleologia, le gite in montagna e quell'amico che gli parla dell'outdoor. Gran parte di quel che il signor Gialdini conosce arriva in negozio e si migliora di anno in anno, un luogo di condivisione di idee e progetti. Tanti sipari che si aprono in quello spazio: il running, il trekking, l'outdoor, lo sci, lo scialpinismo, l'alpinismo, il camping. Paolo Gialdini cresce in questa atmosfera.

Praticamente di fronte a casa, c'è il Monte Maddalena e sono tanti i giorni che trascorre in montagna: fa snowboard alle Deux Alpes, inverni su inverni a Madonna di Campiglio, linee in free ride, alla ricerca costante dell'adrenalina, di qualcosa di estremo che gli resti addosso. Nel frattempo passano gli anni, la vita cambia, gli incontri si succedono: è il portellone aperto di un furgone a fargli scoprire più da vicino la bicicletta. In quel furgone ce ne sono diverse e un dipendente gliene parla, proposta e prova, come succede con le scoperte. Giù dalla montagna in bicicletta: dapprima il cross country, successivamente una bicicletta che si rompe, proprio in discesa, è il pretesto per sperimentare il downhill, fino al 2014, all'interesse per la mountain bike e per i viaggi, poi, per il gravel. «Ho compreso ben presto che la bicicletta rappresentava un insieme di cose che già facevano parte della mia quotidianità, era solo il momento di cambiargli forma, modo di manifestarsi, ma di fatto non cambiava molto, non si perdeva nulla, semmai, anzi si aggiungeva qualcosa. Una bicicletta è la fatica della salita, dello spostamento, solo con le proprie energie, è l'adrenalina della discesa, ma anche la scoperta continua del viaggio, di pochi metri, come di centinaia di chilometri». Paolo Gialdini lascia la montagna, anzi, lascia un certo modo di viverla e continua a esplorarla attraverso la bicicletta, con cui ricerca sentieri nuovi e nuove sensazioni. Il legame padre-figlio, in questa storia come in molte altre, si manifesta in vari fatti, per esempio nella stessa modalità di rielaborare ciò che capita e di raccontarlo, di metterlo a disposizione. Si arriva così ad un nuovo sipario in negozio, uno spazio che già esisteva, ma che si amplia, quello legato al mondo bici, al mondo viaggi e avventure pedalate, al vento in faccia e all'acido lattico nelle gambe. «Ho portato la bicicletta nel mio lavoro o, forse, lei stessa si è intrufolata in quel che facevo. Ne sono grato perché non capita a tutti di poter lavorare attraverso una passione, un divertimento. Fosse una persona la ringrazierei, con una bicicletta è più complesso e il modo per dire grazie è farne parte della quotidianità, viverla il più possibile. Non a caso sono particolarmente fiero della polvere, del fango e dei graffi, dei segni, sulla mia gravel. Ne sono orgoglioso perché significa che abbiamo fatto tante cose assieme, che ho passato tempo, ore, in bici. Così li guardo e mi sento fiero».

Quell'angolo del negozio, che Paolo cura personalmente, racconta anche un'altra sfaccettatura delle giornate di Gialdini e di chiunque: «Si parla spesso di libertà, parlando di biciclette e di ciclismo, quell'angolo è il mio angolo di libertà. Durante le nostre giornate, siamo spesso costretti a fare ciò che ci viene richiesto, dalle esigenze o dalle volontà di altri: lì decido io, scelgo, invento, provo, riprovo». Dicevamo che la bicicletta era già tema del negozio e qui torna il signor Gialdini, il padre di Paolo, «quel veggente», come lo descrive il figlio, che già vent'anni fa, in un viaggio in Europa, in Germania, vide le prime borse da bikepacking e pensò di portarle in negozio, perché le persone cercavano quelle borse, le volevano, ne avevano bisogno. Una veduta ampia, come quella che si gode appena si entra da Gialdini: una metratura decisamente importante e l'occhio si perde tra tutto quello che è esposto, che si può cercare, tra tutto quello che «possiamo dare». La citazione è sempre di Paolo: quel poter dare rende bene l'idea dell'interpretazione di un mestiere. Come quando, pochi minuti dopo, aggiunge, con entusiasmo genuino: «Tempo fa, sono passato da Scavezzon, a Mirano. Stavamo parlando d'altro, quando mi ha detto: "Ah sì, conosco Gialdini". Parlava di mio padre. Mi sono sentito grato e mi sono tornate in mente molte cose».

Si riferisce ai viaggi di papà, in cui, ogni volta, cercava qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse migliorare ciò che già c'era. Ripensa alla curiosità con cui il signor Gialdini si guardava e si guarda attorno, provando a cogliere i dettagli delle cose, anche ora che, con internet, è molto più difficile innovare, ma non importa, suo padre continua a farlo ed a Paolo ed al fratello ha insegnato a orientarsi così tra le cose con cui hanno a che fare, che è poi, aggiunge Paolo, l'unico modo in cui è possibile svolgere questo tipo lavoro, provando a dar corpo ad una visione.

L'altra caratteristica fondamentale è l'ospitalità: «Si declina nel tentativo di far sentire a casa, in un luogo sicuro, protetto, chi viene a trovarti, per lasciare un buon ricordo, perché è solo così che si sceglie di far ritorno. Non solo: per il rispetto che si deve a chi decide di fidarsi. Chi acquista deve poter chiedere informazioni, tutte quelle che vuole e deve trovare qualcuno preparato, che risponda in maniera minuziosa, mettendo sul tavolo non solo la propria competenza ma anche la propria esperienza personale, cosa che spesso la grande distribuzione, quella legata ad internet, non può fare. Noi crediamo nel presentarci con nome e cognome, nel bere un caffè assieme, nel creare un rapporto basato su comprensione delle esigenze ed empatia. La curiosità, di cui parlava mio padre, non è fondamentale solo per le biciclette, anche per le persone. Devi avere voglia di conoscerle, di capirle». Tutt'attorno, alle biciclette ed alle parole, le immagini del viaggio di Ettore Campana, Scalo Sogni, quello di Willy Mulonia, che proprio qui si è rifornito per il suo viaggio in Patagonia, in Alaska, ed è diventato un amico, le foto delle montagne bresciane e quelle di un cliente che è andato in Nepal, per aiutare i bambini. A tratti una sorta di museo, immerso in aria di montagna.

Chi lavora qui conosce perfettamente i sentieri della zona, è in grado di segnalare ogni minimo cambiamento, ogni rischio, ma anche ogni vista mozzafiato ed ogni posto in cui riposarsi, asciugarsi il sudore o bere un sorso di acqua fresca: una goduria, in certe circostanze. L'attenzione, la cura, non termina nel momento della vendita, prosegue, in un filo temporale senza soluzione di continuità, in cui la dedizione è la parola chiave: «Non sto esagerando, l'idea è quella di immedesimarsi nel cliente. Scegliamo quel che è giusto fare, oppure che è meglio fare, come se la bicicletta fosse la nostra, come l'avventura fosse la nostra. Lo avvertiamo come un dovere. Ovviamente si può scegliere diversamente, anche il contrario di quel che indichiamo, però è giusto agire così, un fatto di coscienza».

I ciclisti che arrivano da Gialdini sono i più disparati, caratteristiche, biciclette e modi di viverle completamente diversi. Brescia, il posto felice di Paolo, la città in cui giravano le prime bici gravel, riesce a unirli tutti, sarà per la varietà del territorio, che spazia dal centro, al lago, alla base delle montagne, alle salite, sempre differenti, quelle che permettono di fare 1500 metri di dislivello in pausa pranzo e tornare al lavoro rinfrancati, un giorno con la bici da strada, con la gravel, anche con la mountain bike, divertendosi. Magari passando da Gialdini, per due chiacchiere o per chiedere qualcosa e progettare una nuova gita.

Foto: Paolo Penni Martelli

Race Against Cancer: fino in vetta al monte Grappa

L'hanno chiamata RAC, è sostenuta da LILT, significa Race Against Cancer e nasce da quel che un essere umano e una bicicletta possono fare: partire. Partono gli amici, assieme, partono così, da Massa, ad inizio ottobre, Andrea Pepe, Marco Della Maggiora e Massimiliano Frascati diretti verso le pendici del Monte Grappa, verso il sacrario dei caduti, per sensibilizzare alla lotta contro i tumori e promuovere uno stile di vita sano. Si tratta della terza edizione dell'evento ed il vissuto dei due precedenti resta nel racconto: «Potrei parlarti del mio babbo, della mia esperienza personale- narra Andrea- in realtà ognuno di noi potrebbe aggiungere qualcosa perché purtroppo tutti o quasi abbiamo conosciuto almeno un pezzetto di quel dolore, di quella sofferenza. In questi giorni in bicicletta ne abbiamo avuto la conferma».

Quel giorno nei dintorni di Modena, ad esempio, quando, da una strada sbagliata, è nato un incontro con un gruppo di vecchietti: qualcuno raccontava di aver corso con Moser, altri, appena conosciuto il progetto, si sono prodigati in indicazioni stradali per arrivare più velocemente ed in sicurezza da un luogo all'altro, da una città all'altra, magari anche ammirando un paesaggio mai visto prima. Oppure quando una signora, a Bassano del Grappa, vedendoli pedalare e, poi, sentendo raccontare, si è commossa, proprio a colazione, iniziando a sua volta a parlare, a spiegare. Marco prende la parola: «L'idea è quella di portare un momento di leggerezza anche alle famiglie delle persone malate, perché la loro vita cambia ed è difficile, molto difficile. Talvolta basta una boccata d'aria, un giro dell'isolato, qualche parola nuova, per riprendere fiato ed essere pronti ad affrontare una nuova giornata. Noi cercavamo sempre di avere un sorriso per chi incontravamo e quel sorriso ci tornava sempre indietro». Ognuno con le proprie caratteristiche, di regione in regione, di paese in paese.

Il Monte Grappa non è una destinazione casuale: si pensa ai caduti della guerra mondiale, si pensa alla parola "combattere". «L'unica via contro queste malattie è la scienza, la medicina, gli ospedali ed i medici. Spesso la sanità è sacrificata, anche su questo è necessario accendere un riflettore. Noi proviamo a farlo tramite lo sport». Andrea è anche il fotografo di questo viaggio e l'istantanea fotografica del progetto ce la fornisce proprio lui, mentre ci dice che gli piacerebbe che questa avventura fosse ricordata come quei tramonti in cui, assieme agli amici, chiacchierando, si percorre un lungo viale, magari con una birretta in mano ed i colori tenui della sera: «Quei momenti in cui ti dici: “Vorrei essere anche io lì. Semplicemente stare in gruppo, in compagnia, senza frizioni, con piacere». Sì, perché serve talento anche per stare in gruppo, per tenere le ruote: «Non è una gara, non c'è il primo e non c'è l'ultimo, noi aspettiamo tutti, andiamo assieme. Certo, ognuno ha messo la propria fatica, per innescare la pedalata, per scalare una salita o disegnare una curva in discesa, ma accanto ci siamo tutti, ci sono tutte le persone che ci vogliono bene, gli amici. Nella malattia dovrebbe succedere lo stesso». Ogni giorno qualcuno gli dice: "Bravi, bisogna parlarne, continuate così, fatelo anche per noi". La soddisfazione di fare qualcosa di utile, qualcosa che può aiutare, in questo caso va di pari passo con una riflessione importante che Marco e Andrea condividono: «A volte sembra ci sia una sorta di timore nel fare il primo passo, nel parlare di queste cose. Certamente è comprensibile, ed ascoltare è già un passo fondamentale per non sentirsi soli, allo stesso tempo però è necessario farlo, perché la strada è iniziata ma è lunga».

Sì, lunga come la salita al Monte Grappa, al sacrario, con tutte le volte in cui alla mente si potrebbe affacciare l'idea di lasciare perdere, perché, in fondo, è così che talvolta si reagisce di fronte alle difficoltà: «La nostra, in fondo, era solo una salita in bicicletta ma a mollare, a tornare, prima di essere arrivati lassù, non ci abbiamo mai pensato. Vorremmo spronare chi sta soffrendo per una malattia a non farlo mai. Intorno avrà sempre il suo gruppo, a sostenerlo». E si torna un poco indietro nel tempo, attraverso la lentezza della bicicletta, nel muoversi, nell'attraversare il paese, «come facevano i nostri nonni, senza tutta la velocità in cui siamo immersi, che ingloba anche i sogni di ciascuno di noi»: fino al silenzio da cui si resta avvolti al sacrario, soli con i propri pensieri. Tra le foto di Andrea Pepe, una mostra una mucca, tranquilla, in un paesaggio montano. e Andrea, tra tutto quello che ha visto, questo non riesce proprio a toglierselo dalla testa: «Un apparente contrasto con quello che viviamo noi come esseri umani, un elemento di relax a cui provare a guardare in certi istanti». Così Marco Della Maggiora, Andrea Pepe e Massimiliano Frascati, tornati a casa, sono ancor più sicuri che questo progetto vada preservato, rinnovato, anche nei momenti in cui sarà più complesso. Allora bisognerà aspettare quella voce che grida «non mollare», anche quando non si vede la fine: «Non mollare, insisti, è l'unica possibilità che hai».

Foto: Andrea Pepe

Ci andiamo in bici?

Da ragazzino, diciamo tra i sedici ed i diciotto anni, quando ancora viveva vicino a Taranto, in un paesino, Frank Lotta voleva il motorino: il Piaggio SI, quello su cui molti giovani giravano in quel periodo. Lo chiese a papà: «Mi disse di no, almeno per quel momento. In realtà, il motorino non me lo comprò mai, però avevo la bicicletta, la mia bicicletta per andare da paese a paese con gli amici. E come si faceva? Come si diceva per organizzarsi e partire? Spesso bastava un "ci andiamo in bici?". Li risento ancora oggi quei "ci andiamo in bici?" e sono importanti per me».

Di più, per Frank Lotta quella frase è determinante e l'entusiasmo con cui ce la analizza, ce la racconta, quasi come fosse un prezioso testo letterario, è da ricordare: «Sì, è determinante. Ma ti immagini se ci dicessimo quelle poche parole ogni volta in cui andiamo al lavoro, ad incontrare un amico, magari a mangiare un panino ed a bere una birra? Se quella fosse la proposta o l'invito di ogni giornata, il proposito dietro le cose più semplici? La realtà è che non potrò mai spiegare in maniera esauriente quella frase perché è già così ricca, così piena, che l'essenza è lì e solo lì. Ogni parola che aggiungiamo, toglie». Silenzio.

"Ci andiamo in bici?" è divenuto così il titolo di un programma vodcast, in sei puntate, una ogni lunedì, a partire dal 9 ottobre, su Mediaset Infinity, in cui, in sella alla propria bicicletta, Frank Lotta si reca dai propri ospiti, mettendosi in dialogo ed in ascolto ed interrogandosi sulle possibilità di uno sviluppo sostenibile che non penalizzi le future generazioni, magari attraverso una filosofia di vita più rispettosa dell'ambiente. E Frank scherza: «Perdonami, ma qui ci sta bene la sincerità più schietta. Dovevo andare a Torino, a Bologna, a Roma, ma non sono un ciclista professionista. La mia regola in bicicletta sono le pause in cui guardo, osservo, fotografo, faccio un video del luogo in cui mi trovo. Quanto tempo ci avrei messo? Chissà. Allora ho scelto di coniugare la bicicletta con un mezzo elettrico, un'auto elettrica. Cosa ho scoperto? Che tracciare un itinerario e poi percorrere cinquanta, settanta chilometri, attorno allo stesso centro è una scoperta continua. Forse non dovrei dirlo, forse è banale, invece lo ripeto. Su quella bicicletta ho scoperto cose che nemmeno immaginavo». Una delle prime scoperte ha a che vedere con la gioia.

«Stai solo pedalando, eppure è come se ti fossi messo parrucca e naso rosso da clown e girassi per le strade in cerca della felicità. Stai solo pedalando ma chi pedala come te ha voglia di starti accanto per un tratto di viaggio, chi ti vede ti guarda, si avvicina, ti chiede se è tutto a posto. In Australia, qualche anno fa, ho capito che in sella non sei mai solo: nemmeno se ti trovi in mezzo alla strada con la bici rotta. Qualcuno arriverà, ti chiederà, ti aiuterà. Si può diventare felici in sella, è un lasciapassare per la gioia». Allora si va in bici, certo, ma da chi si può andare per capire, scoprire, imparare? La guida deve essere la curiosità e l'ispirazione la cultura: se si è curiosi si ha il desiderio di ascoltare e di imparare, chi sa, invece, può spiegare. Dopodiché il segreto è ascoltare, riflettere. Ascoltare Paolo Cognetti che racconta le montagne, Mariasole Bianco che parla della conservazione dei mari, Mia Canestrini che narra la biodiversità animale, Luca Parmitano che porta alla scoperta dell'esplorazione spaziale, Luca Mercalli che indaga il cambiamento climatico e Nicola Armaroli che si occupa di transizione energetica.

Frank Lotta era con ognuno di loro e per descrivere quel che è stato questo viaggio adotta un paragone che resta impresso: «Immagina Marco Pantani che scala il Mortirolo come sapeva farlo lui, immaginati quella sensazione. Luca Mercalli trasmette la stessa cosa, seppur in un altro ambito». Le domande scavano, provano a svelare realtà complesse, molto complesse, e Lotta deve fare i conti con una realtà ineluttabile: ciascuna di quelle frasi affermative e certe, almeno per chi le pronuncia, che sentiamo tutti i giorni, del tipo in realtà il cambiamento climatico non esiste, per essere smentita richiede minuti e minuti, argomentazioni e argomentazioni. «Anche se sono false, anche se non hanno motivo di esistere, quel tempo serve ed è giusto prenderselo. "Il cambiamento climatico non esiste, le auto elettriche non aiuteranno la transizione": parlo di queste parole che gli esperti sviscerano, vanno indietro nel tempo e, di analisi in analisi, portano prove, motivazioni».

Anche perché, e Frank Lotta lo spiega bene, in molti casi loro hanno visto con i loro occhi quel che spiegano: sono fatti, non supposizioni. «Luca Parmitano me lo ha detto: “Ma io ho visto dalle stazioni orbitali i deserti che aumentano, ci sono le foto. Come si può dire che non è vero di fronte a questo?"». Se lo chiede Parmitano e se lo chiede anche Frank Lotta mentre ne parliamo: certo è necessario un cambiamento planetario per provare a cambiare davvero qualcosa, ma le piccole abitudini, i comportamenti che ognuno di noi adotta, possono già essere importanti.

Luca Mercalli lo ha spiegato così: «Prendiamo l'esempio di un corpo ammalato, non importa tanto la malattia ai nostri fini, importa il fatto che il nostro corpo sta male, che noi stiamo male. In questi casi, si fanno degli esami clinici e, una volta individuato il problema, ci si cura per risolverlo. Il pianeta sta male, è nella stessa condizione. Il problema non è irrisolvibile, però bisogna muoversi per risolverlo. Bene, chissà perché, di fronte a questo malessere, invece di scegliere di curarci, scegliamo di ignorarlo».

Probabilmente perché, come esseri umani, facciamo fatica a percepire la pericolosità nel momento in cui non si presenta a livello personale, quindi, è verosimile, che si arrivi a comprendere il pericolo solo quando sarà irreversibile e questo è assurdo, anche perché, come aggiunge Luca Parmitano, «non è solo a rischio l'esistenza di un pianeta, è a rischio la nostra esistenza, come esseri umani. Che lo vogliamo o no, la situazione ci tocca direttamente». Tra l'altro, come precisa Paolo Cognetti, non è nemmeno detto che qualcosa si faccia nel momento dell'irreversibilità della situazione, perché l'essere umano è estremamente adattabile ed il rischio è che riesca a ritagliarsi una sfera protetta anche in un ambiente ingestibile. Una prospettiva apocalittica, da considerare, tuttavia.

Frank Lotta trova nei giovani un seme per sperare nel cambiamento, non in tutti, magari, non sempre, ma senza dubbio lì c'è una possibilità: «Io mi sono commosso quando ho incontrato per la prima volta i ragazzi dei Fridays For Future perché guardavano oltre le loro giornate, la loro quotidianità, avvertivano la preoccupazione per qualcosa di più grande e se ne occupavano. Se penso ai miei quattordici anni, non avrei avuto questa forza, questa volontà». Si parla di elettrico, che, attualmente, è una possibilità per ridurre le emissioni di CO2, un domani chissà, magari ci sarà altro, e si torna a parlare di quella bicicletta «di raggi, ruote, catene, pezzi di ferro, che non possiamo non usare, che per me è stata una vera e propria folgorazione, quando ho iniziato ad avvertire un senso di colpa profondo per l'ambiente. Allora sono arrivati i viaggi, perché è questo il bello: non solo si risparmia qualche quattrino, non solo si può andare più veloci o più lenti, ma si può essere felici, come me quando passo da Piazza Duomo, a Milano, in sella, quando sto nel silenzio con lei o quando arrivo dove non potrei arrivare con nessun altro mezzo. La bicicletta mi ha fregato, me ne sono innamorato». Allora sì, andiamoci in bici.

Matilde Vitillo: crescendo e cercando

Matilde Vitillo sta raccontando della sorella più piccola, dieci anni in meno, che già ora si cimenta con il ciclismo. La frase è veloce e quasi scivola via nella conversazione, però è importante, così la memorizziamo e torniamo a rifletterci pochi istanti dopo: «A quell'età, il ciclismo serve soprattutto per imparare a perdere». Già, ma cosa significa imparare a perdere e soprattutto perché è tanto importante.

«Significa che nella vita, nonostante le molte similitudini, le cose sono più complesse che in una gara di ciclismo, soprattutto la vita non è una di quelle gare in cui si vince: la coppa, i fiori, il podio, gli applausi, non sono all'ordine del giorno. Anzi, spesso non ci sono proprio. Di vincere non capita molte volte, ma fare i conti con la vittoria, fuori dalla metafora, con quel che ci riesce semplice, con quello in cui riusciamo bene, è molto più facile. Quando le cose vanno bene, del resto, è sempre facile. Il punto è che, soprattutto nella società di oggi, si ha un disperato bisogno di sapere perdere, di riconoscere il valore della sconfitta e degli sconfitti. Credo che si debba imparare da bambini, perché da adulti non si impara più. E crescere convinti che conti solo vincere, impreparati ai fallimenti, alle delusioni, è un grosso problema. Non si impara, si molla, si lascia perdere appena si soffre, si resta scottati. Le prime gare in bicicletta, quelle in cui si perde sempre, te lo fanno capire molto bene». Vitillo accompagna tante volte la sorella alle gare e vede i genitori dei bambini riversare molte pressioni sulla loro prova, sul risultato, su quel che fanno o non fanno: si chiede il perché, si ricorda che lei queste pressioni non le ha mai avute e alla sorella, che, per carattere, tende a preoccuparsi, cerca di spiegarlo.

Per lei, poi, perdere, da bambina, era una cosa naturale, la definisce proprio così: si allenava solo quando poteva, talvolta andava alle gare senza prepararsi, non si aspettava molto, non si aspettava quasi nulla e tutto quello che arrivava era un di più. A fine gara, dice, era sempre contenta. La sconfitta vera, quella che fa stare male, che non fa dormire, l'ha conosciuta qualche anno dopo, da juniores secondo anno, in una cronometro. Era andata anche in ricognizione sul percorso perché teneva particolarmente a fare bene e tutto sembrava perfetto: «In curva, ho provato a superare una ragazza. Sono scivolata e finita malamente a terra, in un'aiuola, dall'altra parte della strada: a pezzi, sia per le ferite che per il morale. Mi è dispiaciuto, certo, ma, alla fine, cosa fare? Salvare il buono, senza lamentarsi troppo. Ora non farei più quel sorpasso. Ho imparato». Ripensandoci ride e il suo sembra ottimismo, in realtà, di lì a poco, ci confesserà di essere di indole pessimista, di pensare molto a quello che potrebbe non andare, di non avere quasi mai, prima di una corsa, la sensazione di poter vincere facilmente, di avere la gamba. Forse fa parte dell'introversione, sicuramente l'aiuta perché ancora oggi, come da bambina, a fine gara riesce a essere soddisfatta, qualunque cosa sia successa. A focalizzarsi sulla parte positiva e guardare oltre.

Classe 2001, di Frinco, Asti, al ciclismo non pensava proprio. Con i fratelli ha sempre fatto sport e spesso, quasi sempre, tutti e tre facevano lo stesso sport, che fosse il tennis, lo sci ed anche la danza classica. Solo una volta, Matilde Vitillo non ne voleva proprio sapere dello sport intrapreso dal fratello: la volta in cui, quello sport, era il ciclismo. «No, non lo praticherò mai. Io continuo a fare danza classica». Sì, disse proprio così, convinta. Servì poco meno di un anno per provare e decidere che la sua strada era questa: «Due parole: odi et amo. Non ci avrei mai pensato, non volevo nemmeno iniziare e ora fatico a pensarmi se non ciclista». Gioco di contrasti, come la prima volta in pista, stranamente con una bici con i freni, che rende tutto ancora più pericoloso: una brutta caduta, tirando i freni mentre si trova fra due biciclette, per paura. Catapultata in avanti, ammaccata e intimorita.

«Ricordo come ora il momento in cui il Commissario Tecnico della Regione mi accompagnò negli spogliatoi e mi aiutò a togliere la polvere dalle ferite. Mi segnarono quegli istanti, fu molto difficile e, fosse stato per me, non sarei più tornata in pista. Quel C.T. mi fece capire che dovevo riprovare: non potevo fuggire, scappare. Riprovai». La pista le ha insegnato la tattica, l'essere pronta, attenta, a gestire lo stress. Le piace, in particolare la corsa a punti, i risultati arrivano, ma lei non si sente una pistard, non è quella la sua vocazione. Si sente una passista-scalatrice: ama la fuga, ma sulle montagne deve tornare, per migliorare. Da giovane era già brava, è solo questione di recuperare quelle sensazioni. In pista invece vuole lavorare sulla resistenza.

Se non avesse fatto la ciclista, forse avrebbe studiato architettura o qualcosa di simile. Ci ha pensato anche quando si è trattato di iscriversi all'università, ma è un percorso difficile da portare avanti correndo in bicicletta. «Ed io so correre in bicicletta, non so cosa altro potrei fare»: un appunto messo lì, significativo, genuino. Nel periodo della scuola, pensava più alle gare in bici che allo studio e oggi si chiede se fosse giusto: sicuramente ha vissuto meglio lo studio grazie al ciclismo, a quei momenti di sfogo, di libertà. Che potesse diventare un lavoro l'ha capito grazie ad una convocazione in nazionale, da junior: «Erano dei test, nemmeno una gara. Ed io, pessimista come al solito, ero certa che avrei deluso le aspettative. Però, vedi, anche in quell'occasione mi sforzavo di trovare qualcosa di positivo: "Male che vada, avrai comunque un body della nazionale a casa". Mi salvavo così». Evidentemente non andò male.

L'anno scorso è stato da ricordare. Matilde Vitillo è emersa come una rivelazione, vari risultati importanti, soprattutto una vittoria, a la Vuelta a Burgos. I pensieri che volano, su come confermarsi, sul fatto che il 2023 sarebbe stato l'anno della consacrazione, di un passaggio importante. Purtroppo il 2023, per una serie di circostanze e vari problemi fisici, l'ha delusa: si aspettava di più.

In Be-Pink c'è Walter Zini, colui che le ha insegnato praticamente tutto del ciclismo, con una visione di gara perfetta, anche dall'ammiraglia: «Walter è molto duro, rigido, ma non sbaglia un colpo. Quando ti dice di attaccare, puoi farlo ad occhi chiusi, perché è il momento giusto. Sigrid Corneo ha, invece, sempre rappresentato la parte di comprensione: "Basta l'impegno, poi quel che succede succede". Non so quale approccio preferisca, so che mi sono serviti entrambi per essere quella che sono oggi. Non è stato facile, ma ho deciso di cambiare squadra, di proseguire il percorso». Percorso è una parola chiave per Vitillo, che non parla di gare sognate o di traguardi, ma riflette molto sul continuare a crescere ed in ogni valutazione guarda il percorso più del risultato. Anche ora che deve confrontarsi con la fiducia che il nuovo team le ha consegnato: una fiducia di cui è felice, una fiducia che ha anche paura di deludere, com'è normale che sia.

Non parla nemmeno di sacrifici, ma di stile di vita, quello dei ciclisti, in cui si riconosce. Parla invece di fatica, essenziale, e dei suoi fratelli che la seguono ovunque e, se non possono partire, sono davanti ad uno schermo: loro che sono stati corridori e capiscono meglio di chiunque altro quel che prova. Nel suo vocabolario c'è anche la parola provare: da quella richiesta del team del politecnico di Torino, per testare un prototipo di bicicletta reclinata, una bicicletta su cui si corre da sdraiati: con una corona da 108 denti e un pacco pignoni da dodici velocità. «Non vedi fuori, se non attraverso degli schermi posti all'interno. Vieni lanciata ai dieci, quindici chilometri orari, poi inizi a pedalare, puoi raggiungere velocità altissime, fino ai 120 all'ora. Posso assicurare che è bellissimo: l'ho provato grazie al team policumbent, in Nevada, a "World Human Powered Speed Challenge". Ne sono grata». Un altro pezzo di percorso, per crescere.

Non ha mai avuto idoli o modelli nel ciclismo: spiega che è una domanda a cui non ha mai risposto. «Mai, tranne oggi. Perché quello che ha fatto Lotte Kopecky nell'ultimo anno mi ha toccato molto. Mi sono sentita e mi sento ispirata da lei: non solo per la ciclista che è, ma per la persona che ha dimostrato di essere. Per la sua semplicità e per come ha affrontato una perdita difficile, un grande dolore. Quindi, sì, da quest'anno ho un modello: è Lotte Kopecky». Sempre crescendo e cercando.

Trek Store, Massa

«Proviamo a pensare ad un panino, sì, ad una comune michetta di pane. Una di quelle lavorate di notte e sfornate la mattina presto, che arrivano tra le mani ancora calde. Bene, facciamo un passo indietro: al panettiere che sta preparando l'impasto mentre fuori è buio. Qualcuno seguirà scrupolosamente la ricetta: l'insieme di ingredienti sarà perfetto e certamente il panino piacerà al cliente che lo porterà a tavola. Qualcuno, invece, farà delle modifiche: non casuali, assolutamente. Per esempio considererà l'umidità dell'aria e saprà che anche quella influirà sul sapore del pane, così aggiungerà un pizzico in più di qualche ingrediente piuttosto che un pizzico in meno di un altro. Chissà se il signore o la signora che assaggeranno quella michetta lo capiranno. Forse sì, forse no. Non è nemmeno questo l'importante. Di certo, però, la seconda tipologia di panettiere avrà fatto una cosa fondamentale: avrà ascoltato. Non si ascolta quel che si fa per un riconoscimento esterno, per la voce degli altri, lo si fa per una forma di rispetto verso ciò a cui si lavora». La descrizione di Claudio Rossi, General Store Manager del Trek Store di Massa, è così dettagliata che, nel primo pomeriggio della città, quasi ricerchiamo il profumo del pane fresco, in realtà, fra le pareti del negozio, si respira l'odore degli ingranaggi delle biciclette, ma il discorso non cambia e la parola, il verbo all'infinito è sempre quello: ascoltare. «La bicicletta va ascoltata, non c'è nulla da fare. Anche da come si fa cadere il manubrio si può capire se ci sono dei problemi. Il suono della catena, quando gira, rivela moltissime cose. La linea guida deve essere la base, poi c'è quello che ti scorre fra le mani e lì anche un quarto, persino un decimo, di giro di vite fa la differenza».

Si tratta di una conoscenza antica, che affonda le proprie radici nella pratica di qualunque ciclista. Anche Claudio Rossi, infatti, ha corso in bicicletta e ricorda con una sensazione di malessere il momento in cui, talvolta, i meccanici gli riconsegnavano la bicicletta e lui continuava ad avvertire qualcosa che non andava. Forse, proprio per questo, quando ha smesso, ha voluto comprare una propria bicicletta e quella ha cercato di conoscerla nel modo più profondo possibile: smontandola, rimontandola, guardando e toccando ogni singola parte, esplorandola. Mettendoci le mani, insomma, e provando la soddisfazione di aver risolto da solo il problema del proprio mezzo che, ora, poteva tornare in strada. Così Rossi non riesce proprio a capire quei ciclisti che non conoscono la propria bicicletta, che non l'ascoltano. Sarà che lui sin da bambino era praticamente incantato dall'oggetto bicicletta: «Ricordo che le osservavo muoversi in città e restavo stupefatto dai riflessi del sole sulle parti cromate: quel loro luccicare, nel movimento, mi ha sempre affascinato. Tanto da portarmi lontano da Como, dalla mia città natale». Sì, era il 2010 e Claudio Rossi si era appena licenziato dal suo vecchio lavoro, immaginando un luogo in cui quella passione potesse diventare un mestiere. Quel luogo è in Toscana, vicino al mare: si tratta di Massa, la città in cui Rossi ha scelto di vivere.

«Lo dico spesso: venite a Massa, sedetevi su una panchina, magari proprio sul lungomare, e guardate cosa succede. Biciclette che vanno e biciclette che vengono. Si percepisce la gioia dell'andare in bici da queste parti. In questo senso, Massa assomiglia a Como. Se chi arrivasse qui dovesse inventarsi un lavoro, penso che lavorare con le biciclette potrebbe essere una buona soluzione, una bella idea». In quei giorni, per la prima volta, Rossi sentiva dire spesso da qualche ciclista: «Mi si è rotto un razzo». Non capiva di cosa si trattasse, poi glielo hanno spiegato. Il razzo, per un toscano, è il raggio della ruota: «Sinceramente, se ci penso, rido di gusto ancora oggi. Ma, allo stesso tempo, il razzo mi ricorda qualcosa che va veloce, che va lontano. La bicicletta può avere senza dubbio queste due caratteristiche: quindi vada per il razzo». Siamo, allora, nel 2010 e Rossi "crea", questo è il verbo scelto nella chiacchierata, il suo primo negozio di biciclette, con officina e servizio clienti. «Era un salto nel buio: chi avrebbe potuto dire come sarebbe andata? L'investimento era stato minimo: era uno spazio di quaranta metri quadrati, presto sono diventati centocinquanta metri quadrati ed ho inserito vari marchi di biciclette». Un agente Trek, qualche anno dopo, gli chiede se è interessato a rivendere biciclette Trek: lui accetta. Tutto diventa più grande, più importante, gli eventi si susseguono: nel 2016, quel negozio diventa il primo concept store Trek in Italia, successivamente sarà il primo negozio bandiera in Italia, con una sede ancora più grande, fino a divenire il primo negozio ufficiale di proprietà Trek, nel nostro paese. Non è solo uno scorrimento temporale, perché, in corrispondenza di ogni data, di ogni cambiamento, bisogna considerare il rapporto con i clienti, con chi torna in quei locali.

«All'inizio c'è stata una fase di assestamento, forse anche di diffidenza perché chi mi conosceva, chi mi aveva visto tirare sù la serranda di quella prima officina, ora mi vedeva in un nuovo ruolo, come dipendente, e faceva fatica a capire. Anche i rapporti, le relazioni di ogni tipologia, sono fatte di ascolto e di dimostrazioni, di spiegazioni. Qui si incontrano persone, con il loro vissuto, la loro storia, e avviene uno scambio umano. Io la definisco proprio esperienza umana. Col passare dei giorni, tutti hanno capito che il rapporto era rimasto lo stesso». L'ospitalità disegna i confini delle cose: una forma di ospitalità che, fino a non molti anni fa, non era nemmeno immaginabile in un luogo in cui, di fatto, si vende, si aggiusta o si ripara: «Le persone devono essere sempre a proprio agio, se è così, tornano. Magari anche senza acquistare: tornano perché stanno bene in quell'ambiente. Si sentono a casa, si trattasse anche solo di chiedere un consiglio. La parola giusta è empatia». Lo stabile si affaccia su viale Roma e viale della stazione, siamo nel centro di Massa, non lontano dal mare: la struttura è industriale, il parcheggio è all'interno. L'ingresso è costituito da un'ampia vetrata, coperta da sticker ed immagini di ciclismo, guardando verso l'alto, all'interno, si nota il soffitto con travi di acciaio sospese, a cui è collegata l'illuminazione. Ci sono ingressi diversi per la vendita e per l'officina.

«Sai che, ogni tanto, mi capita di passare dal vecchio negozio, il primo, quello che ha segnato l'inizio di questa avventura: ora è sfitto, non utilizzato. Quando hai passato molto tempo in un posto, ti spiace vederlo così, vorresti ancora il movimento, l'andirivieni di persone. Io, però, cerco di ricordarmelo ancora com'era, perché è da lì che tutto è partito». In Toscana si usa il termine biciclettaio per chi vende o aggiusta biciclette, Rossi racconta che, visto il livello a cui si è arrivati oggi, fa strano quel termine, molto originario, genuino, allo stesso tempo, però, è bello, è legato alle radici, è importante: «La bicicletta deve essere fatta per durare, credo sia necessario raccontarlo. Nel processo di vendita non viene mai menzionato il prezzo, nonostante colui che acquista cerchi di focalizzarsi subito su questo aspetto. Si prova, invece, a mostrare la qualità del prodotto più bello nella categoria desiderata. Si beve un caffè assieme e se ne parla. Ma non ci si ferma qui: si può provare la bicicletta, farci un giro. L'importante è che la persona che è di fronte a te capisca il valore della bici, non solo il prezzo. Si tratta anche di un fatto di cultura».

Il valore si traduce, nella quotidianità, nel prendersene cura e nel farlo con determinate attenzioni: entro ventiquattro ore dall'ingresso in officina la bicicletta deve essere sistemata e tornare nelle mani del ciclista. In generale, Claudio Rossi parla di un controllo del mezzo un paio di volte l'anno, in ogni dettaglio, in ogni ingranaggio, una sorta di revisione. In quest'ottica Trek ha una filosofia ben chiara: il cliente è l'eroe, colui che compie il viaggio, l'impresa, mentre chi lavora sulla bicicletta è la guida, qualcuno che si mette a disposizione per permettere all'avventura di prendere il là. I dubbi ci sono anche in chi lavora, in chi mette le mani fra le viti e l'olio, fra la catena, la sella, il manubrio e l'importante è che questi dubbi vengano espressi, che ci si confronti: «Serve una sensibilità particolare anche per lavorare su una bicicletta, per accorgersi di un rumore strano, di una rigidità, di una vite da stringere. La sensibilità, però, si può imparare, a patto di chiedere, di fare affidamento sull'esperienza e di scambiarsi queste esperienze. Con i miei collaboratori lavoriamo in questa direzione». La buona notizia è che sempre più persone vogliono muoversi in bicicletta, anche in bicicletta elettrica, in città e questo è indubbiamente qualcosa di grande che permette di guardare verso le città del Nord Europa, il modello a cui ispirarsi, il futuro per quanto concerne le biciclette.

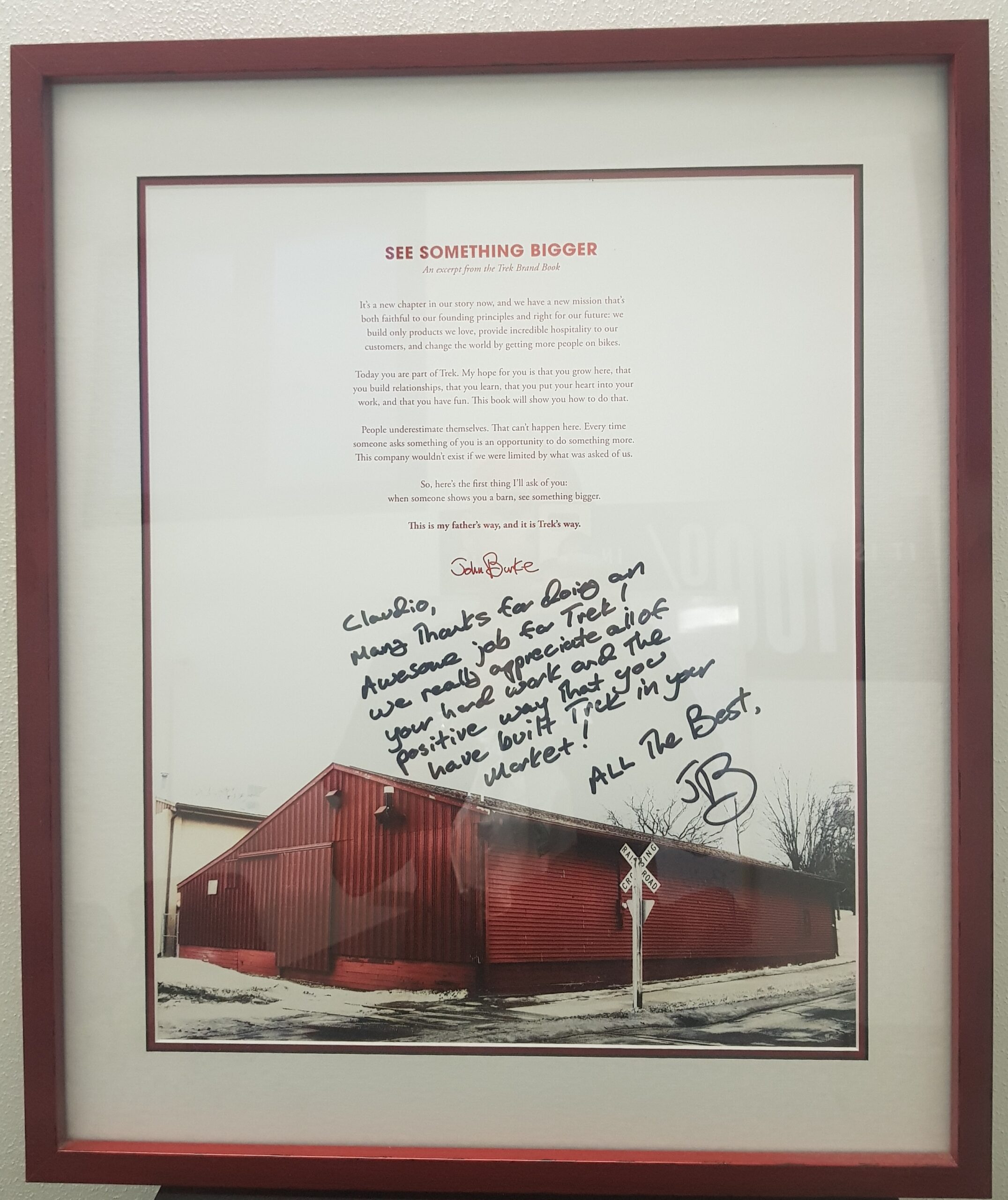

Il dialogo procede fitto fino a che l'attenzione si posa su un quadro, inviato a Claudio Rossi dal presidente di Trek, John Burke. L'immagine raffigura un grosso capanno rosso, poco più sopra una dedica con un pennarello nero, ancora più sù, stampato, un altro testo, anche questo in rosso, evocativo: “Vedi qualcosa di più grande”. Rossi ci spiega che si tratta di un estratto dal libro "filosofia" di Trek. «Tu vedi un capanno rosso, giusto? Anche io ed in effetti il capanno rosso c'è ed è ben chiaro, evidente. Questa è la situazione in cui ci troviamo tutti quando iniziamo a realizzare un progetto a cui abbiamo tanto pensato, che abbiamo tanto immaginato. Muovendo i primi passi abbiamo la sensazione che ci sia poco o nulla. Un capanno rosso, forse neanche quello. Quel quadro è un invito a ricordare che, quando saremo in quella situazione, avremo l'obbligo di guardare oltre, di cercare qualcosa di più grande: quello che potremo realizzare, con impegno, con costanza, con sacrificio, con fatica. Il punto è che per muovere il primo passo è necessario vedere oltre il capanno rosso. Nonostante ci sia, ci sia sempre». Fuori, vicino al mare, anche adesso c'è il fruscio delle ruote di biciclette che partono e ritornano. Bisognerebbe fermarsi su una panchina e limitarsi ad ascoltare, ad ascoltarle. A Massa, in Viale Roma 5.

In bicicletta in Irlanda: l'avventura di Pietro Franzese

Il Royal Canal era sempre stato lì, a Dublino, sfiorato dai raggi del sole. E chissà da quanti giorni, sulla superficie delle sue acque, affiorava quel telaio di una vecchia bicicletta. Chissà quante persone, passando di lì, saranno rimaste colpite da quell'oggetto che brillava alla luce del sole, chissà quante saranno state tentate di capire cosa fosse, di prenderlo, di portarlo a riva. Pietro Franzese viveva proprio a Dublino in quei giorni, ma, nella sua camera, al seminterrato, la luce quasi non arrivava e il Royal Canal era poco più di un'idea. Eppure, quasi per un gioco del futuro, a trovare quel telaio, a portarlo a riva e a prendersene cura, ad assemblarlo, fu proprio lui. Poi, si sa, le coincidenze sono una cosa seria, così Franzese ha iniziato a viaggiare in bicicletta: è arrivato a Capo Nord in scatto fisso, ha attraversato gli Stati Uniti durante la USA Coast to Coast, ma in Irlanda, in sella, non è mai tornato, almeno fino allo scorso mese di settembre.

Sì, tornato, perché Pietro soprattutto voleva tornare. «Al termine delle scuole superiori ero partito per l'Irlanda per continuare a studiare ed imparare l'inglese. Ero da solo, pagavo l'affitto e lavoravo in un "food bank", un banco alimentare. Essendo un'esperienza di volontariato vivevo realtà difficili, spesso di sofferenza, ma non ho mai visto una persona triste, arrabbiata con la vita, con gli altri. Mi sono interrogato spesso su questo fatto». Ora capiamo meglio quell'espressione che Pietro ripete spesso durante l'intervista: «Sono un popolo eccezionale». Ora capiamo meglio il suo tono, quando parla dei luoghi e delle persone: «Si tratta di una terra che ha vissuto la povertà per anni e lo ha fatto con una dignità enorme. Sarà per questo che, in quelle strade, non ci si sente mai soli, pur essendolo. Hanno un forte senso della compagnia, dell'accoglienza». Infatti, anche mentre si è seduti al tavolo di un pub, dei signori si avvicinano, offrono una o due birre, un bicchiere di whisky, quattro chiacchiere, magari una partita a biliardo o una cantata al karaoke: «Il prezzo della Guinness è fisso a 4,80 euro. Era così nel 2014, è così oggi. L'Irlanda non è cambiata, è come me la ricordavo. C'è meno verde, forse, almeno a Dublino, ci sono più palazzi, più case, ma l'atmosfera è la stessa. Mi hanno addirittura accompagnato a vedere una partita di calcio gaelico e si notava che erano felici che fossi con loro».

Franzese voleva tornare ed è tornato, in bicicletta: dal 31 agosto al 28 settembre, percorrendo 2300 chilometri, lungo la Wild Atlantic Way e la Causeway Coastal Route. L'occasione è stata legata al decimo anniversario della Wild Atlantic Way che Pietro Franzese ha voluto raccontare attraverso foto e video per l'ente del turismo locale: «La via è sempre esistita. Selvaggia, certamente, ma popolata. Lontana, ma nemmeno troppo e, soprattutto, facile da percorrere, ben segnalata, con cartelli che indicano la direzione, su asfalto. Mi piace immaginarlo come primo viaggio di un ragazzo o di una ragazza che stanno scoprendo il piacere di pedalare». L'equilibrio di una bicicletta, in Irlanda, è un equilibrio nel verde: dal verde scuro, denso, a quello così chiaro da ricordare l'acqua dei Caraibi. La sabbia è bianca, l'acqua turchese, il rumore dell'acqua che si infrange sulle scogliere è tanto bello quanto ipnotico: quella spuma bianca, guardando giù, è davvero ipnotica, lascia un senso di vertigine, di paura, quasi.

«Nelle notti in tenda si sentiva l'umidità proveniente dall'oceano. I primi dieci giorni mi hanno meravigliato con un meteo incredibile: non una goccia d'acqua, un cielo azzurro intenso, incontro a cui correvo veloce, cercando di non perdermi nulla. L'applicazione del cellulare con il meteo sempre sotto controllo, perché le piogge di settembre sono arrivate». Gli occhi di Pietro Franzese vedono il tipico paesaggio irlandese: muretti a secco, campi, verde, pecore ovunque, oceano a lato, una striscia di asfalto, un'erba tenera nel mezzo, una collinetta verso l'orizzonte e le case di un bianco acceso.

«Tutti si fermano a salutare, anche dalle auto, dai trattori. Ci si sente sicuri in sella, non si ha timore. Un giorno, una macchina mi è passata accanto, in quell'istante, un sassolino ha colpito la carrozzeria dell'auto. L'autista si è subito fermato: ha verificato cosa fosse accaduto, si è preoccupato per me, temeva di avermi, in qualche modo, danneggiato. Una forma di attenzione, di cura, che fa bene». Nelle soste ad una qualunque gas station, chi incontra un ciclista chiede dove stia andando, cosa voglia vedere, magari lascia qualche consiglio. La routine di Pietro Franzese prevede un risveglio lento, prendendosi tutto il tempo che serve prima di partire. Anche in città non si avverte il consueto senso di fretta che si vive, solitamente, nei centri abitati.

La mattina ha il sapore tipico della Full Irish Breakfast: uova, salsiccia, pomodori, funghi. In quel piatto, magari gustato in spiaggia, c'è tutta l'energia della giornata. Il brown bread è il pane più consumato, mentre il pane bianco è più difficile da trovare. Della birra si "mangia" quasi la schiuma, il salmone ha un colore intenso, un sapore mai provato prima: «Ho scoperto viaggiando che, in quelle terre, il salmone, fino a non molti anni fa, era considerato un cibo per poveri, al contrario della tradizione che lo associa alle classi più benestanti».

Si può pedalare lentamente, gustandosi l'attimo, entrare in un pub e chiedere la zuppa del giorno, "soup of the day", che cambia per l’appunto ogni giorno, che ha ingredienti diversi, ma è un omaggio all'ospitalità, all'accoglienza. Una zuppa calda, da gustare da mezzogiorno a mezzanotte, dopo aver preso il vento in faccia e respirato a pieni polmoni, nella verde Irlanda, in cui ci si sente benvenuti. Quando si arriva o quando si torna, come ha fatto Pietro Franzese.

Biciclette Rossignoli, Milano

Ai tempi di Sergio Rossignoli, Milano era completamente diversa. I negozi, allora situati nel centro-sud della città, vennero distrutti dalle bombe della guerra mondiale, ma anche Corso Garibaldi, dove trovò casa "Biciclette Rossignoli", non aveva nulla a che fare con quel che si vede oggi, mentre ci si accosta alla vetrina. «Non c'era tutto questo sbrilluccicare. Ai nostri giorni, Corso Garibaldi è un'isola felice, di una felicità anche finta, se vogliamo, è una via di miliardari, di privilegiati. Quando ero piccolo io e vivevo qui, era quasi una strada della rive gauche di Milano. Si vedevano prostitute ed alcolizzati. Si sapeva che da queste parti c'era il covo degli anarchici e la casa di Pietro Valpreda. Certo, questa è la nostra strada, quella da cui proveniamo e non lo scordiamo nemmeno per un secondo, tenendo sempre presente che è una strada di fatica, sacrifici, grosse difficoltà, non un eterno presente del privilegio»: a parlare è Matia Bonato, nipote di Sergio Rossignoli, eppure, pur non avendolo conosciuto, siamo subito convinti che parole simili avrebbe potuto pronunciarle anche Sergio.

Lui che capiva a vista d'occhio se un telaio fosse dritto o storto. Quel vecchio telaista che, tanti anni fa, scaricò una cinquantina di telai nel cortile di Rossignoli potrebbe ben raccontarlo. Sì, perché Sergio, prendendone uno in mano, lo ammonì con uno sguardo: «Quei telai sono tutti storti». Il telaista contestò, ma il signor Rossignoli, con la dima, confermò quell'impressione «e lo cacciò "a pedate", facendogli portare via pure tutti i telai». Lui che considerava i meccanici parte della famiglia e a molti comprò casa. Lui che, forse, non aveva la classica dolcezza dei nonni, ma a Matia ha insegnato le cose più importanti: «Poteva esserci un copertone da mettere o due viti da sistemare nel divano della casa in montagna e lo sentivi che mi chiamava: "Ue' nani, sù, vegn qui a darmi una mano!". Era andato a lavorare giovanissimo: dormiva spesso in officina, perché c'era tanto lavoro da fare e poco tempo per farlo. Un uomo molto affezionato alla sua creatura, sempre presente nel momento del bisogno della famiglia. Autorevole, autoritario. Tutti gli davano del lei per il rispetto che suscitava».

Sergio Rossignoli è stato a capo di Rossignoli fino agli anni ottanta: andava spesso in bicicletta, anche in città, e delle biciclette si prendeva cura come fanno i meccanici perché era un meccanico. Matia Bonato ha ancora oggi presente la bellissima Rossignoli, con telaio Alan, su cui pedalava: la puliva attentamente, registrava il cambio e prima di uscire si vestiva da ciclista. «Portava la camera d'aria, ma non la borraccia. Diceva che bere, in bicicletta, fa male. Per i suoi ottant'anni, i miei diciotto, facemmo un giro assieme. Negli ultimi tempi, portò quella bicicletta, quasi a custodirla, nella sua casa in collina, in Val d'Intelvi. Mi è rimasta la cura nel parlare di bici e nell'aver a che fare con le bici che aveva lui». La storia racconta che Matia arriva in Rossignoli circa dodici anni fa, nel 2011, proprio quando manca il nonno ed il negozio attraversa un periodo difficile. Lascia il suo precedente lavoro e sceglie di proseguire la via tracciata dal nonno, non senza timori, non senza preoccupazioni: «Il primo concetto con cui mi sono trovato a fare i conti è quello di responsabilità, o meglio, di una responsabilità diversa da quella che si sperimenta da dipendente. In un'attività di questo tipo, ci sono persone che arrivano alle sette del mattino in officina, a lavorare, che magari hanno un mutuo, dei bambini piccoli e tu devi pensare a loro, è un dovere morale. Ho vissuto almeno un paio di momenti davvero complessi qui ed il nostro stipendio era l'ultimo ad essere pagato. Non è facile». Eppure Matia, insieme a Giovanna, Renato e Giorgio, della vecchia generazione, e a Matteo, suo cugino, continua a lavorare in negozio: è orgoglioso di essere l'unico Bonato insieme a tanti Rossignoli e ci scherza sopra. Quando gli chiediamo come si gestiscano le altre difficoltà del suo lavoro, la risposta, già dal tono, ridimensiona tutto: «Credo sia evidente ai più che cosa facciamo. Non operiamo a cuore aperto, non curiamo bambini gravemente malati: sì, è un lavoro ed in tutti i lavori ci sono cose difficili, ma una volta che si ha chiaro questo, si capisce che, bene o male, è tutto alla nostra portata».

Quando si entra da Rossignoli e si sente l'odore di gomma, di muri leggermente scrostati, è impossibile non pensare alla storicità, non artefatta, del luogo e a tutta la strada fatta. Si avverte subito la bicicletta vissuta come mezzo: per andare al lavoro ed anche per “sbarcare il lunario”, il che apre tutto un discorso sulla professionalità e sulla cultura che, ci spiega Bonato, sono sempre più necessarie nel mondo del ciclismo: «Rossignoli è anche storia, ma non solo storia. La storia va di pari passo con la modernità: ogni giorno arrivano da noi biciclette di altissimo livello e voglio che i nostri meccanici sappiano trattarle. Siamo anche il negozio del freno a mazzetta e dell'anziana sciura milanese, però non solo. I miei figli sono nati al Buzzi e quando mi è stato chiesto se fossi tranquillo, ho risposto: "Sì, perché lì fanno nascere bambini come da noi si cambiano le camere d'aria". Parlavo di casistica e competenza. Mi piace pensare che chi viene da noi abbia lo stesso pensiero, la stessa fiducia». Già, i meccanici ed il loro "posto sincero": «Sì, perché come tutti i meccanici sono scontrosi, poco amici dei santi, litigano tra loro, usano le mani per lavorare, si tagliano, si fanno male, conoscono la teoria e l'empirismo che la manualità porta». Quel male alle mani, per giorni e giorni, Matia Bonato lo conosce bene: l'ha provato a marzo, quando ha scelto di montare lui copertoni e camera d'aria sulla sua bicicletta e, dopo quaranta minuti, ne è uscito con le mani distrutte. Quel giorno, ha ripensato a una massima del dialetto milanese, in cui si riconosce: "Ofelè fa el to mesté!". Ovvero alla necessità che ognuno faccia il proprio, in ogni campo.

È la realtà di ogni negozio, di ogni luogo in cui le persone si alzano all'alba per iniziare a lavorare, in cui qualcuno porta dentro e fuori quaranta, cinquanta biciclette al giorno, si confronta, parla, ascolta, cerca di capire. E questa consapevolezza, aggiunge Bonato, è il motore per decidere di fare rete, di fare squadra: mentre l'e-commerce che è sempre più importante, un fenomeno con cui non si può competere, può spazzarti via. Mentre la specializzazione, l'iperspecializzazione, ti lascia indietro se non studi, se non ti aggiorni e la bicicletta è cambiata tantissimo, da quella prima gravel, «che sembrava una bici da corsa, ma col passaggio più ampio e le gomme tassellate», che Matia vide e di cui mandò la foto ai suoi collaboratori, meravigliato, affascinato. C'è tutto questo e poi c'è la sensazione che si prova mettendo in bicicletta qualcuno e quella non cambierà mai: «A cascata, in quel momento, succede una quantità di cose e si trasmette una quantità di valori incredibili, la libertà, lo stare insieme, la sostenibilità, l'efficienza. Se si tratta di una bici da città, intuisci il modo in cui cambierà la città, la modificherà con il suo scorrere, se è una bicicletta da corsa pensi allo sport, al benessere, alla scoperta del territorio, se, invece, metti in sella un bambino sei certo del fatto che quel giorno la sua vita cambierà, perché la prima bicicletta la ricordiamo tutti. In generale, quando metti qualcuno in sella inneschi un cambiamento fortissimo ed inesorabile».

Matia Bonato si ferma, un attimo di silenzio, e riflette su quel permanere di questo sentimento. Poi, a voce più bassa, riprende a parlare: «Rossignoli è da sempre legato alla città, a Milano: una città in cui ci riconosciamo, ma, allo stesso tempo, una città profondamente imperfetta, che deve cambiare. Provare ad innescare il cambiamento e, poi, leggere di incidenti mortali in bicicletta è scoraggiante. Porta a riflettere sulle conseguenze di ciò che facciamo: spesso meravigliose, talvolta drammatiche. Io ho due figli e guardo la città con i loro occhi: quel che va bene per i miei figli va bene anche per me. Serve una città a misura di persone, le biciclette vengono di conseguenza. Se continuiamo a fare quel che facciamo è perché crediamo nel fatto che una città a misura di persone sia meglio, per tutti. Per questo noi incontriamo chi ha una responsabilità politica e chiediamo cosa intenda fare per questa situazione. Da un campo non si possono pretendere solo i frutti: bisogna lavorare, bisogna zappare. La città è il nostro campo».

Da molti anni, in Rossignoli si è presa la decisione di restare aperti anche al mese di agosto: si parla di presidio della città, di punto fermo in cui si sa che, anche nel caldo soffocante, ci si può rifugiare e sentirsi a casa: in un luogo non anonimo, che, in qualche modo, permette di riconoscersi e, quindi, di tornare. Il tutto perché l'essere umano, come diceva Aristotele e come ricorda Matia Bonato, è un animale sociale, con tutto il bello ed il brutto che ne consegue: «Non siamo ipocriti: c'è anche tanta maleducazione, bisogna dirlo. Anzi, a dire il vero, c'è di tutto, perché così sono le persone. Milano è anche la città dei "fighetti", dei giovani che si comportano da "fighetti", ma noi ci siamo da prima e sappiamo che anche questa è una maschera, che, grattando grattando, l'essere umano è sempre lo stesso. Spesso pieno di solitudine, di dolore, di voglia di sfogarsi, di raccontare tutto, anche se non ci si conosce. Basta una birra, una coca cola, per liberarsi. Può essere pesante, talvolta lo è. Può essere gratificante, perché per noi la bicicletta è un mezzo per parlare alle persone, per fare cultura, attraverso un libro o un incontro. Alla fine, non può bastare vendere una bicicletta. No, non può proprio bastare».

Così passare da Rossignoli - che nel 2021 ha ottenuto l'Ambrogino - vuol dire vedere il compressore fuori dal negozio, utilizzarlo, magari dire un "grazie", scoprire un servizio che un negozio offre alle persone, alla città. La nuova sfida riguarda la biomeccanica e il Rossignoli Bike Lab, appena aperto, rivolto sia agli amatori di lungo corso, a chi controlla i millimetri della sella ed i watt, ma anche a chi la bici l'ha scoperta più di recente ed ha male alle spalle, al ginocchio, al sedere, formicolio alle mani: «Al suo interno, un professionista, preparatore atletico, si preoccupa di metterti in sella e un software di Retool verifica ogni parametro. Si tratta di qualcosa di simile alle astronavi: si pedala con tutti dei bollini addosso e ci si vede pedalare sullo schermo. Ad essere sincero, questa cosa mi ha messo un poco i brividi, pensando a nonno che chiudeva un occhio per mettere a fuoco. Chissà cosa avrebbe detto, me lo sto immaginando». Si sorride qualche istante, poi, chiediamo cosa avrebbe effettivamente detto il nonno. «Fammi vedere come si fa»: avrebbe detto così, Matia ne è certo: sarebbe stato entusiasta come era entusiasta del primo cambio Campagnolo, quando uscì.

Parlando di una bicicletta: «quella che ha traghettato il nostro paese dalle macerie della guerra al boom economico che, purtroppo, poi, l'ha cancellata, quella di Coppi e Bartali, dell'epica e della tragedia di Pantani, quella che racconta moltissimo sia a livello sportivo che a livello spiccio». Quella di "Biciclette Rossignoli", in Corso Garibaldi 71, a Milano.

Greta Marturano: scoprire il limite e oltrepassarlo

Ogni tanto, soprattutto dopo le cose belle, qualcuno, avvicinandosi a Greta Marturano, le chiede: «Ma non sei felice? Perché non gridi, non ridi a più non posso, non salti od esulti?». Lei prova a spiegare, come fa con noi, ma sa bene che non è facile capire: "Sono felice, talvolta anche molto felice, ma la mia felicità è dentro di me, la custodisco lì e ti dirò che, certe volte, mi pare persino di proteggerla, tenendola dentro. Certe sensazioni vivono solo dentro di me: è questo il punto". Viene pronunciata qui, per la prima volta, una parola che riveste grande importanza nella quotidianità di Greta Marturano: la timidezza.

Uno stato che fa parte di Marturano ragazza prima che atleta: «Sono sempre stata timida. Molto timida. Da bambina ancor di più. In ogni corsa, alla presentazione squadre, le atlete vengono chiamate per nome e cognome e alzano la mano per segnalare la loro presenza e salutare il pubblico. Io quella mano non l'ho mai alzata e, anzi, quando sento pronunciare il mio nome non vedo l'ora che si passi al nome successivo perché l'attenzione non sia focalizzata su di me. Non è facile, perché spesso la timidezza è scambiata per antipatia: non lo è. Solo che fuori dalla bicicletta trovo davvero difficile esprimermi». In sella, invece, "non si può essere timidi", è la certezza della venticinquenne di Cantù, per questo, da ciclista, Greta Marturano si sente un'altra persona e, da come ce lo dice, dal tono di voce, percepiamo che le piace.

Sua madre e suo padre correvano in bicicletta ben prima che lei nascesse: suo padre ha continuato anche dopo. Anche lei ha iniziato molto presto: a sei anni. Erano i tempi in cui correre in bicicletta significava soprattutto passare una domenica diversa dalle altre, magari andare a vedere il cugino correre o accompagnarlo alle gare. Certamente erano domeniche libere, nel senso più fisico del termine: «La libertà di una bicicletta è la libertà degli spazi aperti, senza mura e soffitti. Ci sono anche molte altre forme di libertà, quando si pedala, ma la prima è quella». Le normali domeniche finiscono, allo stesso modo quelle domeniche sono cambiate, si sono trasformate in qualcosa di diverso, pur cercando di mantenere almeno parte della spensieratezza che le contraddistingueva. In certi momenti è più semplice, in altri più complesso: «Le pressioni non vengono dall'esterno, vengono da me. Cerco di mettermene il meno possibile, ma, alla fine, mi sono convinta che, con il mio carattere, non sia facile vivere serenamente quel che accade. Così qualche pressione me la impongo sempre». Per anni, quella pressione autoimposta era la realizzazione del sogno di passare professionista, di poter fare del ciclismo un lavoro. Ora che ci è riuscita, che quel sogno si è avverato, anzi, che quel sogno l'ha avverato, Marturano vuole sapere, vuole conoscere. A costo di stare male.

«Non mi è ancora accaduto di terminare una corsa e di sdraiarmi a terra, senza alcuna energia. Di sentirmi sfinita, finita. Non mi è ancora capitato e, sebbene sia una sensazione bruttissima da provare, vorrei provarla. Devo arrivare al limite: mi ci sono avvicinata parecchie volte, ma non l'ho mai toccato. Il giorno in cui capiterà, mi sarò conosciuta fino in fondo e, da lì, potrò davvero guardare avanti e dirmi dove voglio arrivare, dove posso arrivare». Scalatrice, con un buono spunto veloce che le permette di giocarsela in volate di gruppi ristretti, è affascinata dai percorsi nervosi: quando è passata nelle élite, ha iniziato a partecipare a quelle gare che considerava "da sogno" e questo è un orgoglio, ma il pensiero della vittoria bussa spesso. E la vittoria, quando arriverà, arriverà seguendo la legge di quella frase che a Greta piace tanto: "Se arrivi al limite, superalo".