Trek Bicycles, Firenze

«Quando si tratta di biciclette è diverso. Chi ti consegna una bicicletta da riparare oppure osserva una bicicletta che vorrà acquistare, direttamente o indirettamente, ti racconta una parte della propria vita. Vieni a sapere dove vive, cosa fa di lavoro, dove va di solito ad allenarsi, la strada sterrata che lo gasa, la discesa su cui fa velocità, con chi fa la gara al cartello, il luogo del lungo di domenica e molto altro. E, mentre conosci tutte queste cose, piano piano ti accorgi che quella persona che, appena è entrata dalla porta ti ha fatto un cenno per chiederti qualcosa, non ti è più estranea. Si tratta di un inizio di rapporto, di un principio di conoscenza: puoi aggiustare molte altre cose, puoi vendere tante altre cose, ma difficilmente vivrai questa sensazione. Personalmente vengo dal ramo dell’abbigliamento e so che è differente».

Sono le prime cose che ci dice Marco Della Maggiora, store manager del Trek Bicycle di Firenze, in via delle Cascine 35: ci troviamo nell’ex Manifattura Tabacchi, un tempo luogo di sigarette e sigari, riqualificata, negli ultimi cinque o sei anni, e rivista in chiave moderna. Restano i mattoncini rossi, le porte ampie in legno e le vetrate, sopra, su alcuni soffitti, anche i tubi che scorrono; fuori da qui, il Parco delle Cascine, da un lato, e i Lungarni che portano al centro, dall’altro, l’aeroporto dista dieci minuti o poco più. Si racconta che presto, in questa zona, sorgerà un albergo e le vie nei dintorni diverranno un nuovo polo attrattivo della città di Firenze, simile a Citylife a Milano, per rendere l’idea. Il futuro che si avvicina e cambia le cose, spesso le migliora, eppure

Della Maggiora tiene un angolo per la malinconia, per i ricordi, e, mentre chiacchieriamo e fuori infuria il temporale, torna con la mente alle vecchie botteghe dove si riparavano le biciclette: «C’erano il signor Mario o il signor Gianni, con la voce forte e le mani che avevano appena rivoltato la catena, il grembiule sporco di unto, sulla soglia di una botteghina. Mario e Gianni conoscevano tutti e tutti li riconoscevano, poi, sai come sono fatti i fiorentini: quando ti intravedono, iniziano a gridare metri e metri prima per salutarti con la loro cadenza ed il loro: “Ciao bimbo”. Sì, ora il mercato della bicicletta è andato da un’altra parte e Mario e Gianni non ci sono più, però sono un romantico della bicicletta e, anche se qui è tutto nuovo, io a quelle botteghine penso spesso».

Del resto, i fiorentini, Della Maggiora lo spiega bene, sono sempre gli stessi: scrutano il colore viola in ogni dettaglio della città, lo inseguono quasi, anche nelle cartelle dei bambini che vanno a scuola la mattina, e si fermano ad ammirare il Giglio, il simbolo di Firenze, ogniqualvolta lo vedono. In negozio ce n’è uno, illuminato al neon, grande come tutta la parete, mentre uno più piccolo è stampato sulla maglietta con il marchio Trek che Marco ha addosso: «Ho in mente una maglietta così, ma viola, non nera: vedrai, maglietta viola e giglio. Non resisterà nessuno, li conosco ormai, nonostante io sia di Massa Carrara». Per esempio, Marco Della Maggiora conosce la loro maniera goliardica di dir le cose, dei toscani e dei fiorentini in particolare: «Sono amiconi, ma solo se scelgono di fidarsi: in quel caso, pacche sulle spalle, abbracci, prese in giro sono all’ordine del giorno e vengono a trovarti in negozio anche se non hanno nulla da comprare o da sistemare. Però, attenzione, perché se non gli si va a genio, a Firenze hanno la memoria lunga e non c’è verso di fargli cambiare idea».

Anche quel professore dell’Università di Londra, nativo di Firenze, che qualche settimana fa è passato dal negozio e ha scritto una bellissima recensione, sull’aria europea che ha trovato in via delle Cascine, era così. Ma qui arrivano anche americani in viaggio, olandesi che visitano il Chianti, spagnoli e quasi sempre si fanno precedere da una telefonata e quel nome già conosciuto, Trek, per l’appunto, serve da rassicurazione, quasi fosse un conforto, un sentirsi a casa, pur se lontani. Poi entrano in negozio, sentono l’odore di copertoni e di uno spray lubrificante alla ciliegia, che ultimamente si usa spesso e impregna l’aria, sono socievoli, desiderano conoscere, spesso imparare, farsi consigliare, in poche parole, hanno voglia di fidarsi. «In Italia siamo diversi. Tempo fa abbiamo distribuito dei volantini per il lavaggio gratuito della bicicletta: si tratta di smontarla, lavarla, ingrassarla, comunque di metterci le mani. Voglio dire che fidarsi può non essere così istantaneo, però, anche per questo si può fare qualcosa. Venendo in negozio, capirai».

Il negozio ha due ingressi, uno sul lato del parco, l’altro interno. Tutto è situato su un solo piano, da una parte si trovano le biciclette destinate alla vendita, da corsa, elettriche, da bambino, da passeggio, mountain bike, e dall’altro quelle destinate al noleggio, tra cui un posto di rilievo è occupato dalle gravel. All’interno della manifattura tabacchi, è invece posta l’accettazione: Leonardo, il Service Leader, effettua la prima ispezione della bicicletta, proprio assieme al cliente, per vedere ogni dettaglio: il tutto viene registrato dal PC e da quel momento scattano le ventiquattro ore entro le quali la bicicletta, a meno di ricambio di pezzi non presenti in officina e quindi da ordinare, deve essere riparata e riconsegnata al cliente. Daniele, il meccanico, è in officina: richiama con una “pistola” lo scontrino e vede tutti i lavori che ci sono da fare, li esegue, poi custodisce i pezzi sostituiti che verranno riconsegnati insieme alla bicicletta, in modo da raccontare ciò che è stato fatto. L’officina è chiusa, ma non del tutto e Daniele, spesso, incontra il cliente quando viene a ritirare la bicicletta.

«Inutile nasconderselo, non è bello sapere che qualcuno ha messo le mani sulle nostre bici e non sapere chi. Siamo sempre curiosi di vedere ciò che viene fatto, o, almeno, di conoscere chi lo ha fatto. Nelle botteghine succedeva ed il meccanico era un confidente come il barbiere del centro. Un pezzetto di quel mondo, noi lo riportiamo qui, anche oggi che non basta più un martello per sistemare una bici, ma serve anche la tecnologia. Il contatto fa in modo che il meccanico diventi il tuo meccanico, un senso di appartenenza reciproco; si ha piacere di vedere il cliente che torna perché sai che il tuo lavoro è stato riconosciuto, che questa volta lascerà ancor più volentieri la bicicletta nelle tue mani». C’è il gergo fiorentino, una sorta di vocabolario della bicicletta: i copertoni sono i fascioni ed il leva copertoni è il leva fascioni, mentre il mastice è il masticione. In un’altra stanza si nota subito un vascone per lavare le biciclette e una vaschetta, più piccola, in cui lavare il pacco pignoni, la pedivella e la catena. La prima frase è sempre: «Come posso aiutarla?». Poi il lei diventa tu, fino ad arrivare al nome. Soprattutto non deve mai passare troppo tempo tra l’ingresso in negozio e le prime parole: «Si tratta di cura, di attenzione per qualcuno che ha bisogno di supporto e ti sta cercando. Puoi avere altre mille cose da fare, ma appena entra è doveroso che tu lo faccia sentire accolto. Con gli ospiti si fa così».

Ad un certo punto, tra ingranaggi di biciclette e racconti buffi, ecco la doccia e la cucina: sì, avete capito bene, entrambe presenti in negozio. Della Maggiora precisa che sono due elementi a cui Trek tiene molto, perché accrescono l’aria di casa e perché aumentano anche la voglia di andare a pedalare: lui stesso, spesso, esce al mattino alle sette, sgambata, due o tre ore di pedalata e via in negozio.

«A Firenze si fa dislivello come niente. L’altro giorno ho fatto quaranta chilometri e ben mille metri di dislivello, la doccia in negozio però mi salva. Una sciacquata, ci si cambia e si è pronti per iniziare la giornata, come si fa a casa. Anche la cucina fa famiglia: in certi giorni passiamo lì la pausa pranzo, altre volte facciamo il punto della situazione, la riunione di quindici minuti prima dell’apertura. Siamo in quattro, forse non servirebbe, ma vogliamo farla lo stesso: un domani, quando sarà necessaria, avremo presente meglio il significato del ritrovarsi a parlare, non solo per sbrigare faccende, ma per la condivisione. Io ho quarantacinque anni, i miei collaboratori fra i ventiquattro ed i ventinove, potrei essere un babbo per loro, e per molti aspetti mi sento di esserlo, per le ore che scegliamo di passare assieme, pur non essendo obbligati a farlo, ad esempio. Forse, anche per questo fermarsi più ore in negozio pare semplice».

Sì, perché è capitato e capita spesso che quando fuori si fa buio e sui Lungarni cala il silenzio, intorno all’una di notte, sbirciando dagli ingressi dello store si intraveda ancora qualcuno, si sentano le voci, le risate, aria di festa, e, guardando meglio, si veda che nel locale ci siano tante persone, in tenuta da ciclista. C’è appena stata la ride notturna del mercoledì, talvolta nelle zone di Impruneta, altre verso San Casciano, organizzata da Trek Bicycle, e, tra una birra ed una coca cola, si continua a divertirsi.

«La bicicletta è uno strumento conoscitivo pazzesco. Quando si pedala, si inizia a parlare della salita o del tragitto, poi, però si finisce per affrontare discorsi che nemmeno ci si sarebbe sognati. Così si parla del figlio e di che scuola fa, dei genitori, di quello che è accaduto sul lavoro. In una parola, si fa comunità». Il luogo per eccellenza dell’incontro è un bancone, con quattro sgabelli, davanti ad un televisore attaccato alla parete, con una bici d’epoca vicina alla macchinetta del caffè e al frigorifero: lì in autunno ci sono i cioccolatini, con la forma di una maglia da ciclista, anche iridata, per le occasioni più importanti, prodotti dallo zio di Jasper Stuyven, cioccolatiere belga, ed in estate bevande ghiacciate, popcorn e patatine.

Qualcuno porta il proprio computer e, mentre aspetta che la bicicletta venga riparata, si mette a lavorare. Non ci si incontra solo per eventi legati alle biciclette, qui si possono organizzare corsi di yoga, presentazioni e qualsiasi altro evento che abbia alla radice l’idea dello stare insieme. In estate, sovente, a quel bancone, ci si mette a guardare il Giro d’Italia e il Tour de France: «Niente scherzi, eh. L’ho già detto a tutti: l’anno prossimo, quando parte il Tour de France da Firenze, il negozio resta chiuso e si va a vedere la corsa. Quel giorno, vedrai che anche i fiorentini al viola vorranno affiancare il giallo, un colore che riempirà le vie. Quel giorno saremo la casa della corsa più importante al mondo ed in città se ne parla già adesso». Se ci si guarda attorno, a dire il vero, si nota ben presto quante biciclette ci siano a Firenze e quanti pedalatori: si fa enduro sopra la città e si arriva qui dalla Versilia, mettendo chilometri nelle gambe, certe volte su percorsi da vera e propria classica. Certo, le biciclette girano, vanno, scoprono, si lasciano scoprire attraverso chi le guida, talvolta attraverso gli ambassador, e poi tornano, si fermano, aspettano di ripartire, che qualcuno le controlli o le sistemi. Magari le scopra. Che qualcuno ne abbia cura. Da queste parti, tra il Parco delle Cascine ed i Lungarni, Trek Bicycle, all’ex manifattura tabacchi, è la casa da cui partire ed in cui fare ritorno. Il temporale si è quietato, un giro, adesso, ci sta proprio bene.

Una bicicletta e le montagne come punti cardinali: la storia di Valeria Curnis

Valeria Curnis fa partire un vocale, sono minuti e minuti, a parlare è Giovanni Fidanza, suo direttore sportivo alla Isolmant-Premac-Vittoria, appoggia il telefono sul tavolo, prende un foglio, una penna e si appunta i dettagli salienti. Poco prima, il suo messaggio a Fidanza, alla vigilia di una cronoscalata: «Come mi regolo con l'alimentazione?». Fidanza parla, Curnis scrive. Altre volte, in allenamento, Giovanni Fidanza, in bicicletta, le dice: «Devi fare così in gara, cattiva ti vogliamo». Lei ascolta, lui le «entra sulla ruota e sgomita», poi, mentre Curnis perde l'equilibrio, lui la riprende per il taschino e ripete: «Proprio così». Accade quando si cambia rotta e si riparte.

Valeria Curnis, fino a qualche anno fa, sciava, cercava le montagne e la neve: «Non riuscirei a vivere in un posto in cui non si vedano i monti, è questo il punto. In un modo o nell'altro, ho bisogno di vederli e di andarci. Di scivolare sulla neve, in discesa, di alzarmi sui pedali di una bicicletta, in salita. Ma le montagne sono un punto fermo, qualcosa che, nella mia vita, orienta anche tutto il resto». Già, la bicicletta, che oggi è al centro, ma solo fino a qualche anno fa era una parte del tutto. Un mezzo che non conosceva, che utilizzava affidandosi all'istinto, al desiderio di un momento, talvolta ad uno sfogo. Poteva essere una vecchia Graziella oppure la Fisher con cui, da casa dei nonni, andava a scalare il Selvino, a freddo, senza alcuna preparazione. Un casco giallo, una vecchia maglia gialla, troppo grande per lei, del Tour de France e via che si va. «Credo fossi la ciclista più imbarazzante di tutta la Lombardia. Anzi, ne sono certa». Valeria Curnis ride a più non posso, si prende in giro, prende fiato e, ridendo, racconta: «Anche oggi, che corro in bicicletta, faccio cose strane per una ciclista. Sono in divisa ore prima della partenza, talvolta anche con i guantini, ma quelli si tolgono in fretta, per fortuna. Mi lego i capelli, mentre tutte le cicliste usano una fascetta. Forse dovrei acquistarla pure io, eppure, non so perché, ma ho la sensazione che non lo farò».

Quando le chiediamo se questo essere "nuova" non le abbia mai creato difficoltà, Valeria Curnis risponde certa di no, poi aggiunge: «Non mi manca la fiducia nei miei mezzi, quando ho fatto questa scelta, quella di diventare ciclista, credevo che potesse derivarne qualcosa di buono e lo penso sempre più, ma, nei primi tempi, temevo di sbagliare. O meglio, sapevo di poter sbagliare però mi sembrava che un mio errore, proprio perché "nuova", sarebbe pesato di più sulla bilancia. Adesso rido delle piccole stranezze che ho descritto e, poi, fanno sorridere anche la squadra, non sono inutili». Torna seria ed è seria in quest'ultima considerazione che la porta dritta a quando ha lasciato lo sci, per un insieme di cose, soprattutto per la mancanza di soddisfazione che ormai si era impossessata di quel tempo sulla neve.

In quei giorni, suo padre, appassionato da sempre di ciclismo, autore di una tesi sul telaio, le regala una Pinarello in carbonio, bella, sicuramente più adatta per le sue sgambate. Racconta Curnis che suo padre aveva capito bene che il suo mondo avrebbe perso l'equilibrio senza uno sport da praticare, così è arrivata quella bicicletta e sono iniziate le prime Gran Fondo, in cui la fatica la fa da padrona, ma la sensazione è la stessa di quando andava via in bicicletta dopo una giornata storta a scuola, cercando una soluzione. «Allo sci sono tornata tempo dopo e ho avuto il timore di essermi dimenticata come si facesse, invece una volta sulla neve sono scivolata sugli sci come sempre. Ho voluto diventare maestra di sci e, sostenendo i test, temevo di non riuscire a fare i tempi giusti. No, era rimasto tutto come prima, meglio di prima, forse. Ora il ciclismo mi prende le giornate e non posso praticare, ma sono maestra di sci, lo sono diventata, e questo non me lo porta via nessuno».

In sella porta la genuinità delle novità, la capacità di vedere i dettagli, tutte le cose che per le altre atlete sono ovvie e per lei sono speciali. Prendete quel giorno a Romanengo, dopo la cronometro in cui arrivò settima, «i tempi delle prime due erano imbattibili, con le altre, tuttavia, me la sono giocata": Valeria Curnis era già contenta. Una sua collega le si è avvicinata: "Sei andata a ritirare il premio? Guarda che devi andarci tu". Non se lo aspettava, non ci pensava nemmeno: "Quella busta l'ho ancora intatta a casa e resterà così. Uno dei giorni in cui mi sono sentita più fiera di me». Sì, perché dall'essere contenta, al ritorno, dopo la cronometro, Valeria Curnis era proprio felice.

Felice era anche a Roma, il 25 aprile, al Gp Liberazione, dopo il Covid, dopo un periodo difficile, pur in una gara non adatta alle sue caratteristiche, con continui rilanci e cambi di velocità, mentre suo padre alla partenza le diceva: «Mi sembri un gladiatore». Anche quando si è ritirata, era felice perché sapeva che, accanto al Colosseo, era tornata. Pure a Siena, nel giorno della Strade Bianche, Valeria ha provato qualcosa di unico: «Lo giuro, mi sentivo morire. Da quando ho iniziato a correre in bicicletta ho sentito spesso come se morissi, per la fatica che attanaglia. Eppure proseguivo, continuavo a pedalare. Non voglio farmi fermare da nessuno, lo dico e lo ripeto». Emotiva, ma capace di contenere quella emotività, «come dice Fidanza, serve un interruttore mentale: tranquilli prima della gara, perché tutta l'energia va scaricata in corsa con uno sforzo così lungo». Alle prime gare le capitava di avere 160 battiti al minuto prima della partenza; «fortuna che si partiva in leggera discesa, sennò chissà il fuori soglia». Incredula di fronte alle grandi campionesse delle due ruote, però capace di farsi rispettare, di non mollare la ruota su cui è: «Il rispetto è un conto, ma se ti fai intimidire è finita, devi fare quel che sei capace di fare, quel che fanno tutte in gruppo. Bisogna essere toste». Molti desideri nella sua testa, uno in particolare: «Servirebbero più gare internazionali per le donne, la crescita passa anche da lì. Vorrei se ne parlasse di più».

Si è abituata ai sacrifici del ciclismo, che sono più grandi che nello sci. Nel ciclismo, spiega Curnis, conta davvero tutto: un'ora di sonno in più o in meno, un pasto, una bevanda, un'uscita, l'atleta è anche l'insieme di tutte queste cose, di quelle che fa e di quelle a cui è capace di rinunciare. «Credo non mi abituerò mai completamente al riso e al pollo a pasto, ma sono sicura che continuerò a mangiarlo e, giorno dopo giorno, mi diventerà sempre più familiare. Sai perché? In parte per la ripetizione del gesto, in parte perché anche il riso ed il pollo mi permettono di essere una ciclista».

Essere una ciclista ovvero stare in gruppo, fare fatica, magari per la squadra, perché fatta per altri ha un valore maggiore, un significato in più, come osserva, soprattutto stare in gruppo e tenere le posizioni, capire come si muove il gruppo. Giovanni Fidanza glielo ha spiegato così, un giorno in cui Curnis voleva saperne di più: «Immaginalo come il mare con le onde. Non devi guardare solo la ruota davanti a te, piuttosto è opportuno capire i moti generali del mare, le sue onde. Per questo bisogna vedere molto avanti, poi, puoi decidere anche i tuoi movimenti». Valeria Curnis ci ha pensato e le è sembrata una definizione azzeccatissima. Valeria Curnis lo ha fatto e quelle onde sono diventate un'abitudine. Una gran bella abitudine.

Foto: per gentile concessione di Valeria Curnis

Teatro a pedali, ovvero dove si recita, dove si pedala!

Daniele Ronco parte da nonno Michele e, del resto, non potrebbe che partire da lui, «un uomo da cui ho imparato a vivere, senza orologio, senza televisione e senza telefono, viveva al ritmo delle stagioni, sapeva l'orario in base alla luce nel cortile, e conosceva i valori importanti».

Anche grazie a nonno Michele, Daniele ha tolto le rotelle dalla sua bicicletta a soli due anni e mezzo. Daniele che, in sella, è uno scalatore, Daniele che viene da Cumiana, una piccola borgata in cui tutti si conoscono, e, fin da ragazzo andava a scalare le vette lì intorno perché amava il senso della sfida, Daniele Ronco che, di lavoro, fa l'attore e, a teatro, ha portato la bicicletta, anzi, le biciclette, trasformandolo di fatto in un teatro a pedali.

Una quindicina di biciclette e gli spettatori che sono invitati a pedalare per illuminare il palco: «Qualcuno, quando sa che bisogna pedalare, si pone dubbi, altri vengono apposta, anche solo per curiosità, altri ancora capitano quasi per caso, con amici, e vogliono provare. Le reazioni sono varie e molteplici: poco tempo fa, sono andato personalmente a complimentarmi con due ragazzi che avevano pedalato, senza sosta, per tutto il tempo dello spettacolo. Mi hanno incuriosito e ho voluto salutarli di persona». Nonno Michele, forse, aveva qualcosa di quei ragazzi: alla sua bicicletta, infatti, non avrebbe mai rinunciato. Daniele gli ha dedicato un monologo: "Mi abbatto e sono felice": il primo monologo a impatto ambientale zero, scritto proprio dopo la sua scomparsa.

«I nonni sono speciali per tutti, così, mi è capitato di pensare che Michele fosse così unico soprattutto perché mio nonno. In realtà, spesso, in paese, qualcuno mi ferma e mi dice: "Com'era bravo tuo nonno". Allora ho capito che nonno non ha segnato solo la mia crescita, ma quella di molte persone che ha incontrato nelle sue giornate e lo ha fatto, semplicemente, con l'esempio e anche con la sua bicicletta. Geniale e carismatico». L'idea del teatro a pedali viene da nonno e da un documentario che Ronco ha visto non molto tempo fa: la storia di un ingegnere belga che aveva scelto di ridurre dell'80% il suo impatto ambientale sul pianeta.

Questo ingegnere era consulente energetico e aiutava le aziende a contenere le loro emissioni inquinanti: nel suo piccolo, in ufficio, alimentava la corrente necessaria a far funzionare il computer grazie a una cyclette. «Credo sia molto sciocco non avere cura del pianeta in cui viviamo, della nostra casa, in fondo. Non averne rispetto è deleterio ed è un messaggio da comunicare e da comunicare in maniera giusta. Io faccio l'attore e posso raccontarlo attraverso uno spettacolo. La mia azione concreta, perché serve un'azione concreta in queste cose». Così se il monologo c'è, è anche merito del pubblico che, mentre ascolta, pedala e fa fatica.

«Fatica è una bellissima parola. Almeno per quanto mi riguarda è un ingrediente importante della vita. La fatica della mente, forse, può essere tossica, quella del corpo è buona, è sana. Anche nel teatro si usa la fatica, si consiglia di correre, di fare fatica, prima di scene importanti, perché, così facendo, si entra maggiormente nella parte, ci si immedesima, perché la fatica toglie tutto quel che non serve, che è inutile. La fatica ha a che vedere con la realtà, con la verità». Per questo, nelle montagne che ha sempre scalato Daniele, salire è sempre stato il momento più bello «perché, in quel momento, si è esattamente, quel che si è, senza filtri, e saperlo è importante per ogni sfida della vita». La bicicletta è cambiata nel corso degli anni, cambiata moltissimo negli ultimi trent'anni, ma, in fondo, ha mantenuto i caratteri fondamentali, quelli che la rendono bella, importante, quelli che la rendono un mezzo di cambiamento o, per quanto, un mezzo che permette il cambiamento.

Daniele Ronco è certo che sia proprio la bicicletta a risvegliare una voce dentro di noi: la voce di tutto ciò che vorremmo fare ed invece non facciamo: «Sai quel sentimento negativo che alcune persone manifestano quando incontrano ciclisti? Si tratta del senso di colpa. Nella nostra interiorità, tutti sappiamo che dovremmo usare maggiormente la bicicletta, che farebbe bene a noi stessi e alla terra in cui viviamo, quando non lo facciamo, il senso di colpa si manifesta anche così, quasi respingendo la bicicletta. Il sentimento negativo di cui parlavo è qualcosa di spesso inconsapevole». A questo si aggiunge il fascino del motore, un tema che si è sviluppato soprattutto con il periodo del boom economico, con la sua cultura: una cultura di cui risentiamo ancora oggi.

La bicicletta che usa in scena Daniele l'ha trovata nel garage del nonno, insieme a tante altre cose che custodisce: è una vecchia Bianchi. Pedalare da solo non bastava, per cambiare le cose bisogna essere molti, così Ronco pedala con chiunque lo vada a vedere, ad ascoltare. Così questo racconto termina com'è iniziato, con nonno Michele, senza orologio, televisione e telefono, con la luce del sole ad indicare l'ora e una bicicletta che, a teatro, accende le luci e si va in scena. Daniele Ronco è pronto!

Glasgow 2023: al telefono con il C.T. Paolo Sangalli

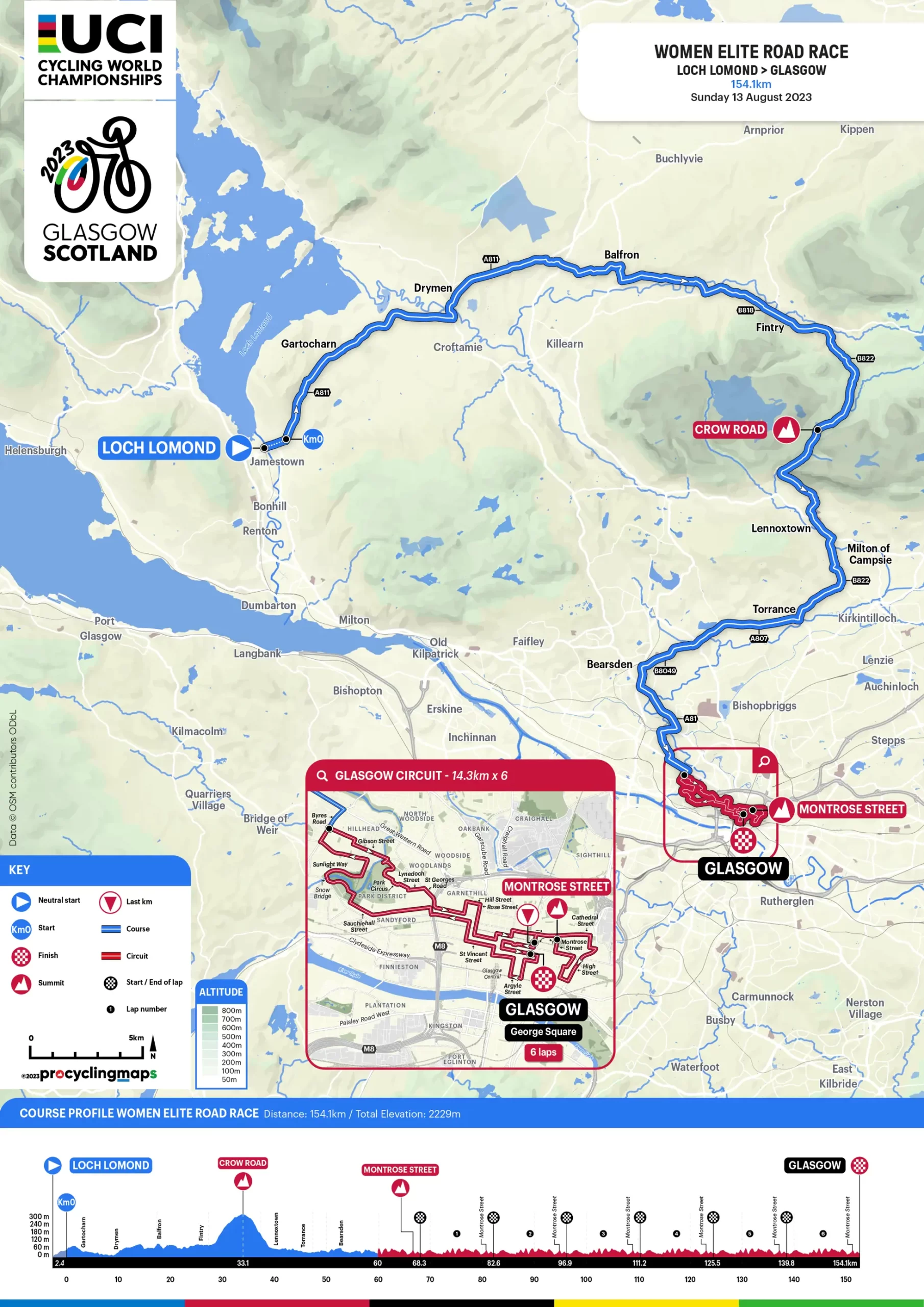

Domenica 13 agosto 2023, sulle strade che vanno da Loch Lomond a Glasgow, per un totale di 154,1 chilometri, si disputerà la prova in linea donne élite del Campionato del Mondo di ciclismo di Glasgow. Torna in palio la maglia iridata, indossata quest'anno da Annemiek van Vleuten, al termine della prova del 2022 a Wollongong, con quel finale che ancora oggi toglie il respiro, per quanto inaspettato, alla luce dell'infortunio dell'olandese, una microfrattura al gomito, pochi giorni prima, in una caduta, durante lo svolgimento della cronometro-staffetta mista. Un fulmine e dopo Giro, Tour e Vuelta, van Vleuten è stata ancora Campionessa del Mondo, seconda Lotte Kopecky, terza Silvia Persico. Dando un'occhiata all'albo d'oro degli ultimi dieci anni, l'ultima vittoria italiana è di due anni fa, Elisa Balsamo su Marianne Vos a Lovanio, mentre spicca una netta prevalenza di vittorie olandesi, ben sei: due di van Vleuten, due di van der Breggen, una di Blaak e una di Vos. A interrompere il loro dominio, oltre a Balsamo, come già detto, Pauline Ferrand-Prevòt, nel 2014, Elizabeth Armitstead, nel 2015, e Amalie Dideriksen nel 2016. I Paesi Bassi sono anche la nazione con più vittorie totali (14) contro le dieci della Francia e le sei del Belgio e dell'Italia, che anche quando non ha vinto, negli ultimi anni, ha spesso centrato il podio (citiamo i terzi posti di Ratto, Guderzo e Longo Borghini).

AL TELEFONO CON GLASGOW

Paolo Sangalli, C.T della nazionale su strada femminile italiana, ci risponde poco prima dell'inizio della prova del Team Relay e le prime parole sono per Elisa Longo Borghini, assente a causa di un'infezione alla coscia contratta durante il Tour de France: «Credo sia difficile per tutti, come è difficile per Elisa non essere qui. Longo Borghini, quando c'è, è una garanzia e parte sempre con i gradi da capitana. Ovviamente fare i conti con la sua assenza è pesante, ma deve essere chiaro: sono orgoglioso delle atlete convocate ed è certo che sapranno fare un'ottima prova, anche per Longo Borghini». Paolo Sangalli non si nasconde, non lo ha mai fatto, non è solito farlo, così mette sul piatto tutte le tematiche e lo fa con estrema sincerità: la sfortuna, ad esempio. La nazionale avrebbe dovuto avere due punte: Longo Borghini e Balsamo, di Longo Borghini abbiamo già parlato, Balsamo, invece arriva al Mondiale dal Tour, ritiratasi al termine della sesta tappa per affaticamento, anche in vista di Glasgow.

«Balsamo è una di quelle atlete con cui tutti vorrebbero lavorare per come è capace di mettersi a disposizione e di sacrificarsi, indubbiamente, però, anche per lei questa gara arriva in un momento particolare. Era necessario che mettesse fatica nelle gambe e, in Francia, lo ha fatto. Quando ci siamo visti, abbiamo lavorato sui wattaggi e sul recupero, in modo da essere al meglio domenica, ma ciò che è accaduto prima non si può cancellare». Qui, il C.T. apre una parentesi personale, su come sta vivendo questo Mondiale: «Bene, ma con la consapevolezza del fatto che le cose per noi non sono fino a qui andate come avremmo voluto, perché nell'avvicinamento la sfortuna ha avuto un ruolo determinante, però la sfortuna è un fattore del ciclismo e bisogna accettarlo. Chissà, magari nel 2024, arriverà pari fortuna. In fondo, ce la meriteremmo». Dato per assodato quanto già esposto, Sangalli torna a parlare del discorso che ha fatto e che farà in ogni momento alla squadra, fino a domenica: «Non ho ancora scelto le titolari: l'idea è che ogni atleta debba sentirsi fondamentale per questa squadra, qualunque sia il suo ruolo. Io chiedo di vedere un'Italia protagonista, in ogni fase di corsa. Voglio vedere una squadra che sia la squadra più forte del Mondiale. Se faremo in questo modo, avremo mostrato il nostro miglior volto ed i risultati saranno una conseguenza».

IL PERCORSO

Saranno 154,1 i chilometri da percorrere per tagliare il traguardo. Nel primo tratto, diciamo fino al chilometro 60, l'asperità principale sarà la salita di Crow Road. Diciamo principale non a caso perché, in realtà, il percorso prevede moltissimi strappi e strappetti che l'altimetria non categorizza come GPM, ma che appesantiranno le gambe delle atlete. Dal chilometro 60, invece, si entra nel circuito conclusivo, a Glasgow, da ripetere sei volte. Anche il discorso è simile: sebbene sia Montrose Street l'unica salita evidenziata, il tracciato sarà tortuoso. «Sai, in altre circostanze- spiega Paolo Sangalli- è possibile evidenziare un punto chiave in cui può decidersi la corsa. Quest'anno no e questo complica di molto le cose. Si tratta di un Mondiale che si può vincere o perdere in ogni momento, che sia lontano o vicino al traguardo. Servirà massima concentrazione, sempre».

A complicare ulteriormente le cose il fondo stradale, "brutto", per usare le parole del C.T., e le curve continue che trasformano la corsa in una continua serie di rilanci, anche in fasi di gara apparentemente tranquille: «Vi faccio un paio di considerazioni: la prima è relativa alla voglia delle atlete di vedere il percorso. Ovviamente abbiamo visto le gare degli junior e degli uomini élite, eppure tutte le atlete non vedevano l'ora di visionare con i loro occhi il tracciato. Più di altre volte. Proprio per questa imprevedibilità, le cicliste sentono l'esigenza di prendere personalmente confidenza con la strada, di vedere con i propri occhi le insidie e i tranelli. Ora che lo hanno visto, posso dire che a molte delle nostre convocate il tracciato è piaciuto». La seconda considerazione, che porta Paolo Sangalli, deriva proprio da questa ricognizione sul percorso: «Anche in allenamento, su una fila di otto, nove atlete, l'ultima della fila deve continuamente ripartire, rilanciare ed anche a ruota si fa fatica. Se questo accade in una fase tranquilla, come può essere la visione del tracciato, con solo poche atlete, pensate a cosa può accadere con un gruppo intero di atlete in cui ognuna vuole stare davanti. Pensate a cosa può accadere quando le favorite accenderanno la gara e, come detto, la gara può accendersi ovunque: la tensione in gruppo sarà palpabile». La nazionale sta tenendo costantemente monitorato il meteo e domenica le possibilità che venga a piovere non sono poche, anzi, sembrano lo scenario più probabile: «Pioggia significa corsa ancora più dura, su un tracciato così è un fattore fondamentale, aumenta il rischio di cadute o scivolate, soprattutto viste le varie curve presenti. Però pioverà per tutte e non possiamo trasformare la pioggia in un alibi».

LE FAVORITE

«Sorprese? La sorpresa sarebbe non vedere protagonista Lotte Kopecky, ma non succederà: Kopecky è fra le atlete che terremmo maggiormente d'occhio e farà una grande corsa». Inizia così la disamina delle favorite: Kopecky per quello che ha mostrato da inizio stagione, Kopecky per quello che ha mostrato al Tour de France. Dopo ieri sera, Kopecky anche per la gamba che ha mostrato in pista: una gamba che, per usare il gergo ciclistico, è "piena", decisamente "piena": di forza, grinta, velocità, rabbia agonistica. Fra le file dell'Italia, il discorso cade su Silvia Persico che, in virtù delle sue capacità da ciclocrossista, parte con un vantaggio non da poco in fatto di abilità a guidare la bicicletta (e non avevamo ancora visto il numero di ieri, dopo il problema al cambio, durante il Mixed Relay): «Sì, è un fatto. Guardate i vincitori delle varie prove degli scorsi giorni e vi renderete conto che questo emerge chiaramente: chi ha fatto o fa ciclocross ha qualcosa in più su questo tracciato, soprattutto sulle curve, ancor più se pioverà. Però attenzione: questa è e resta un gara in linea, in agosto, dopo una stagione difficile, con molte atlete che hanno corso sia Giro d'Italia che Tour de France. Dobbiamo considerare questo aspetto». Le precedenti prove, soprattutto quella maschile di domenica, hanno mostrato un livello altissimo e Sangalli spiega che il quarto posto di Venturelli nella prova junior è arrivato al termine di una prova corsa ottimamente, da protagoniste, in cui l'unico svantaggio è stato quello di trovarsi da soli in mezzo a nazionali con più atlete, da qui si torna a parlare di squadra e lo si fa dall'Olanda.

Le convocate: Wiebes, van Vleuten, Vos, Vollering, Markus, Bredewold, Adegeest, van Anrooij. Una corazzata, in sostanza. Vollering, in particolare, è attenzionata, per il Tour de France, certamente, ma non solo, per la sua condotta nelle classiche di inizio stagione, in cui è stata grande protagonista, mentre Wiebes e Vos potrebbero essere la carta da scegliere in caso di arrivo ad uno sprint di gruppo (molto difficile), o ridotto (più probabile). Senza dimenticare van Vleuten che, però, ha dichiarato di volersi mettere a disposizione della squadra. Sangalli avverte: «Indubbiamente è uno squadrone, ma questo può essere tanto un vantaggio quanto uno svantaggio, è già successo che team simili, poi, mancassero il centro. L'altro giorno osservavo Elena Cecchini mentre provava il percorso: l'attenzione che metteva in ogni dettaglio, per il proprio lavoro, ma anche quello delle compagne: atlete simili fanno squadra e con la squadra, con l'essere squadra, si può prevalere anche sugli squadroni che, magari, hanno valori assoluti maggiori».

I nomi da fare, alla partenza, sono almeno sette o otto e sono quelli che in questi giorni fanno tutti. Dal mazzo, il C.T. pesca altri due nomi: Liane Lippert, per la Germania, e Grace Brown per l'Australia. La prima, Lippert, non vince molto ma vince bene. Quest'anno l'abbiamo vista protagonista sia al Giro d'Italia che al Tour de France, dove ricordiamo la sua volata infinita sullo strappo di Mauriac, davanti a Kopecky e Persico. La seconda, Brown, è la carta ideale per le fughe, senza scordare, nelle fila dell'Australia, di Amanda Spratt e Brodie Chapman. Tra le altre, un posto di rilievo lo merita Marlen Reusser, una di quelle atlete che, se prende qualche metro, è molto difficile da andare a riprendere ed il tracciato, da questo punto di vista, la agevola. Sono, comunque, da verificare le sue condizioni dopo il ritiro, sofferente, nella cronometro di ieri.

Tra le fila della Polonia, obbligatorio menzionare Kasia Niewiadoma: il suo spirito battagliero, ben in mostra al Tour de France, avrà modo di sfogarsi. Come non menzionare Emma Norsgaard? Anche lei ben in vista allo scorso Tour de France, con un'azione memorabile. Altri nomi sono indubbiamente quelli di: Audrey Cordon-Ragot, Cédrine Kerbaol e Juliette Labous per la Francia, Niamh Fisher-Black e Ally Wollaston per la Nuova Zelanda, Kata Blanka Vas per l'Ungheria, Ashleigh Moolman Pasio per il Sudafrica, Elizabeth Deignan, Pfeiffer Georgi e Anna Shackley per la Gran Bretagna, Cecilie Uttrup Ludwig per la Danimarca. Infine per gli Stati Uniti Chloé Dygert, una delle protagoniste assolute di questa rassegna iridata, medagliata in pista e su strada, campionessa del mondo nell'inseguimento e a cronometro: la sua forma e magari la sua voglia di movimentare la gara potrebbe anche condizionare l'andamento della prova iridata e indirizzare in un senso o nell'altro la storia di questo Mondiale.

Scalo sogni: cosa può fare una bicicletta

Il viaggio di Ettore Campana è iniziato come quasi tutti i viaggi: dalla mente e dalla fantasia. Ettore, trent'anni, di Brescia, forse, non avrebbe nemmeno pensato che quell'idea sarebbe potuta diventare reale e, fino ad un certo punto, pareva non ci fossero neppure le condizioni per realizzarla o, quanto meno, per realizzarla proprio come l'aveva immaginata. Fino a che, un giorno, dopo aver rimandato più volte, Campana si è detto quel che spesso ci si dice, o ci si dovrebbe dire, quando si sceglie di partire: «Inizio il viaggio e, sulla strada, scoprirò il resto, lo affronterò». La frase che rompe gli indugi e porta in sella. Anche perché, il viaggio di Ettore Campana non appartiene solo a lui: l'idea è quella di un progetto dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale di Brescia, per spronarli, attraverso un'avventura, a credere in loro stessi, nella possibilità di andare oltre i momenti difficili, facendo leva sul buon umore. Un'avventura perché ai bambini l'avventura piace, perché leggono avventure, sognano avventure ed un'avventura perché si scalano montagne, con solo una bicicletta su cui è fissata l'attrezzatura completa da alpinismo e scialpinismo.

«Quando sono andato in ospedale a trovare i bambini ricoverati, ho raccontato del mio viaggio e di quelle vette a cui sarei arrivato: ho visto come mi guardavano, anche la loro mente aveva iniziato a viaggiare. Le bandierine che ho portato con me sono servite ad alimentare quel viaggio: i bambini le hanno firmate tutte, sapendo che la loro firma, il loro nome, sarebbe venuto con me in cima, che anche loro, in un modo o nell'altro, avrebbero partecipato a questa scalata e così è stato. Sui monti, quelle bandierine sventolano ancora». Il messaggio è chiaro: come Ettore ha conquistato le vette, insistendo, sopportando la fatica e continuando a crederci, così devono ricordarsi di fare quei bambini nella quotidianità. Non è un caso il nome "Scalo sogni": scalo è il luogo in cui si approda, in cui si raggiunge la meta, finale o provvisoria: qui approda un uomo e approdano i sogni di chi, almeno con la mente, lo accompagna nel percorso. In totale, Ettore Campana percorrerà 2800 chilometri, di cui 2450 in bicicletta, con un dislivello totale di 37500 metri, con sedici colli alpini saliti in bicicletta, tra cui Stelvio, Gran San Bernardo, Forclaz, Cormet de Roselend e 33 cime scalate: il tutto in due mesi, dal 15 aprile al 13 giugno, tra Italia, Svizzera e Francia.

Il filo conduttore è stata la fatica che, ci spiega Campana, è la sensazione attraverso cui le cose restano: «Se togli la fatica, togli l'essenza. Credo sia importante il senso di fatica in quel che viviamo, nell'esplorazione del mondo, a piedi o in bicicletta, altrimenti sembra tutto scontato e le cose scontate non si fanno ricordare». Le scalate, all'inizio, sono qualcosa di lontano, a cui non si pensa, se non come possibilità, è il cervello umano a concentrarsi su pochi traguardi alla volta, a vedere solo una parte del tutto, soprattutto quando il tutto è così grande: «Pensavo solo a godermi il paesaggio ed ogni pedalata, almeno nei primi giorni. Ho imparato anche a fare così, perché le prime volte prevale la fretta di arrivare ed il resto si dimentica. Invece il percorso va valorizzato, come è da valorizzare la bicicletta, bisogna capire che mezzo straordinario sia e quante cose possa fare, quanto possa aiutare, essere d'ispirazione».

Il gruppo whatsapp creato da Campana ed i contatti continui con i genitori ed i bambini sono stati un modello a cui ispirarsi: «I bambini volevano sapere dove mi trovavo, volevano vedere foto e seguire il percorso delle bandierine firmate prima della partenza: è lo spirito di gruppo, il sentirsi parte di un progetto, il condividere un obiettivo e una meta, che incoraggia entrambe le parti nel loro tragitto. Un grosso aiuto, quando si è in difficoltà». Mentre si è ospedale, oppure mentre si sta scalando una montagna: «La conquista di una vetta è un tema delicato. Spesso si parla di "conquista dell'inutile" perché, se ci pensiamo, cosa resta dopo la discesa? Sembrerebbe effettivamente un vuoto, dopo il raggiungimento di quel che si desiderava. Non lo è: grazie all'abnegazione e alla fatica, quel percorso permette di crescere e cambiare. Se si è fortunati, anche di cambiare un poco, magari alleggerendola, la realtà di qualcuno che sa di quella scalata, di quella vetta raggiunta».

Ettore Campana se ne è reso conto quando, al ritorno, in ospedale, in una stanza, sono state proiettate le immagini ed i video della sua avventura: «Anche gli infermieri ed i dipendenti dell'ospedale mi hanno ringraziato. Hanno detto che il pensare al mio tragitto ha reso più piacevoli le loro giornate in corsia. Ho visto genitori che, grazie a quel gruppo whatsapp, hanno iniziato a conoscersi, a parlare dei figli, a sentirsi meno soli ad affrontare un periodo buio. In fondo, è incredibile che solo con una bicicletta e tanta forza di volontà accadano queste cose. Sì, incredibile, ma vero». Serviranno altri giorni, perché Campana realizzi tutto quel che è stato il suo viaggio. Di certo, lo scalo sogni, l'approdo, è raggiunto.

Cara Biga, come una lettera alla bicicletta

Se Veronica Santandrea dovesse scrivere una lettera alla bicicletta, la inizierebbe come si iniziano di solito le lettere: "Cara Biga..." e via di parole in parole. Cara come "Cara" di Lucio Dalla, come quel verso "tu corri dietro al vento e sembri una farfalla", perché a lei la bicicletta pare davvero così. Biga, invece, è il nome che, a Bologna, la sua città natale, danno alle biciclette. Di più, dire Biga vuol dire parlare dell'insieme di tutto quel che di Bologna non le piaceva più, quando è partita per Torino, per lavoro, e di tutto quello che ha riscoperto, al ritorno, una mattina presto, salendo al San Luca.

«Per noi è scontato che ci siano i colli e le strade strette bolognesi, quasi soffocanti, tanto che a Torino volevo dimenticarle, attraverso i viali ampli della città piemontese. Il giorno in cui ho scalato il San Luca in bicicletta, in vetta, senza fiato, ho chiamato mia madre piangendo e gridando: "Ho fatto il San Luca". Quasi mi appartenesse. In quei momenti ho rimesso assieme passato e presente, ho trovato un altro modo di vedere questa città in cui ora vivo». Ma ritornando alla lettera, continuerebbe con una frase semplice e decisa: «Mi hai salvato e mi salverai».

E Veronica parla della bicicletta in generale. Sì, della "Ravaldona", come la chiama lei, la vecchia Graziella con cui girava le vie di Bologna da ragazza, «un cancello pesantissimo, fidati», e di ogni altra bicicletta che ha avuto e che avrà. «Ha curato una difficoltà che ho sempre avuto: mettere radici. Farsi terra e paese, come avrebbe detto Cesare Pavese. I miei genitori hanno sempre viaggiato molto e le mura di casa, per me, sono sempre state una costrizione. La bicicletta mi ha permesso di trovare la mia casa diversa: accetto le radici perché so che posso riprendere a viaggiare». Per questo Veronica ha venduto la moto che aveva e di cui era appassionata e si sposta solo in bicicletta. Tra chi le dice che vorrebbe assomigliarle e chi crede sia una follia «perché certe cose non si possono fare solo con una bicicletta». Invece sì, spiega Veronica, e aggiunge qualcosa: «Spero, con l'esempio, di dimostrare che una bicicletta può bastare, se davvero si vuole».

"Cara Biga", in realtà, non è una lettera, ma un progetto, un'idea di biciclette e di mondo, qualcosa che permetta di unire, di far incontrare attraverso la bicicletta. «Sai che spesso non mi ricordo neppure il nome delle persone con cui ho pedalato? Mi è successo qualche giorno fa, con un ragazzo, a Cesena: abbiamo parlato di tutto, cantato assieme. Non so come si chiamasse, ma ci siamo sentiti liberi. Conta questo, no?». E "Cara Biga" serve per questo: c'è l'idea di vivere un altro tempo in bicicletta, una velocità a metà tra la camminata e un'auto, quella perfetta per guardarsi attorno e vedere quel che non avevi mai guardato, pur avendolo sempre visto. Quando c'è qualcosa in comune, incontrarsi è più semplice. La bicicletta, poi, a quell'incontro può anche accompagnare. Per Veronica la Biga somiglia al suo cane, quella cagnolina che l'ha accompagnata per molti anni, in ogni cosa. È una compagna.

La salita? È follia, ci spiega Veronica, perché razionalmente non ci sono motivi per fare così tanta fatica, ma la si fa lo stesso e fa piacere farla. La discesa, invece, è musica, come il vento ed i suoi giochi mentre si scende. La discesa, però, è anche timore o almeno lo è stato: «Stavamo facendo una pedalata come tante, con amici. Dopo una salita, cantavamo contenti. Solo qualche secondo dopo, un amico è caduto, in seguito allo scoppio del tubolare. Uno spavento, grande, importante. Dopo quel giorno, ho pensato spesso a "Cara Biga", a questo progetto. Mi dicevo: "Io ho fatto questa scelta e chiedo alle persone di fare qualcosa di simile, ma guarda che rischio si può correre. Sto facendo la cosa giusta?”. Alla fine, mi sono detta di sì». Perché in ogni attività è insito un rischio e perché; comunque, la bicicletta non l'ha mai delusa, anche quando le ha fatto male, quando senza forze, infreddolita, in una giornata no, mentre voleva andare a vedere il mare, ha chiesto un passaggio ad un furgoncino dei netturbini.

Qualcuno non può raggiungerla e pedalare con lei, ma le scrive, basta una foto di un qualunque viaggio e "Ci sembra di essere lì, grazie" dicono tutti. Sì, perché, oltre a pedalare, raccontare un viaggio con una fotografia, Veronica è fotografa, o un video, permette di lasciare spaziare la mente anche di chi è altrove ed un viaggio così lo sogna.

E viaggiare in bicicletta è davvero diverso da ogni altro viaggio: basta pensare a una sera, in Liguria, qualche tempo fa. Veronica era in viaggio da giorni e quella sera si è resa conto solo troppo tardi di essere fuori zona rispetto al luogo in cui dormiva: «Era tardi, non potevo tornare dietro, dovevo cercare qualcosa nei dintorni. Ho trovato solo una stalla, con della paglia. Ho dormito su quella paglia e sapessi quanto ho dormito bene. Così bene da tornarci la sera dopo e da far colazione con il pastore, lì nei dintorni». È questa possibilità di adattarsi a renderlo diverso, perché, alla fine, si scopre che tante cose vorremmo davvero farle e chissà perché le evitiamo, quasi le allontaniamo. Sarebbe bello parlare di questo con quelle cento persone, arrivate da ogni dove, per festeggiare il compleanno di "Cara Biga", al promontorio di San Bartolo. Una biga per dare nuova forma alle cose, per non darle per scontate, per sforzarsi di guardarle da un'altra prospettiva, magari in compagnia. C'è tutto nella lettera di Veronica alla sua bicicletta e a tutte le biciclette che, in qualche modo, permettono la stessa rivoluzione. Simile al bruco che diventa farfalla, bella uguale. E, poi, in quella lettera ognuno può scrivere ciò che preferisce. Basta iniziare: "Cara Biga...".

Tour de France Femmes: tempo di bilanci

Il momento decisivo del Tour de France Femmes è stato, indubbiamente, a poco più di cinque chilometri dall'arrivo del Tourmalet quando, nella nebbia di un sabato sera di montagna, Demi Vollering è scattata e Annemiek van Vleuten non è riuscita a resisterle. L'avevamo riassunto con: "Vollering scatta, van Vleuten si stacca". Una frase secca, netta, come l'attimo clou di un Tour de France che, sin dal primo giorno, ha sempre fatto dell'imprevedibilità la sua cifra stilistica, grazie anche ad un percorso che, ben disegnato, ha consentito di mantenere a lungo l'incertezza sulla vittoria finale, con una risoluzione nella penultima tappa ed ancora il fiato sospeso nell'ultima, la cronometro di Pau: a quel punto, non tanto per la prima posizione, saldamente di Vollering, quanto per le altre posizioni del podio. Basti pensare che la sera del 29 luglio, dopo il Tourmalet, il podio vedeva Vollering precedere Niewiadoma e van Vleuten, con Kopecky quarta, seppur per pochi secondi, e la sera del 30 luglio, dopo la cronometro, giù dal podio è rimasta Annemiek van Vleuten, in seconda posizione è salita Lotte Kopecky, al terzo posto si è fermata Kasia Niewiadoma. Insomma, l'ulteriore riprova del fatto che, sulle strade di Francia, su quelle della Grande Boucle in particolare, i verdetti non sono tali fino alla fine.

GIGANTISMO SD-WORX: NON SOLO VOLLERING E KOPECKY

Pochi numeri: su otto tappe, le atlete, guidate in ammiraglia da Anna van der Breggen, ne hanno vinte ben quattro: la prima, con lo scatto in salita di Lotte Kopecky, che ha messo tutte nel sacco, la terza, con la volata vincente di Lorena Wiebes, la settima, con il numero di Vollering sul Tourmalet, e, infine, l'ottava, con la prestazione superlativa di Marlen Reusser a cronometro. In quest'ultimo caso, addirittura, il podio di tappa è composto totalmente da atlete SD-Worx: prima Reusser, seconda Vollering, terza Kopecky. Anche il podio finale affianca due atlete SD-Worx: Vollering prima, Kopecky seconda. Vollering in maglia gialla, Kopecky in maglia verde. Basta? No, potremmo anche aggiungere che la maglia gialla, in realtà, non ha mai lasciato le loro spalle: quando l'ha persa Kopecky, l'ha conquistata Vollering. E via così, di dato in dato, ma la netta superiorità della SD-Worx è già evidente. Talento, poliedricità, resistenza, gioventù ed esperienza. Salita, pianura, discesa, contro il tempo: almeno una atleta per ogni specialità, se non di più. Una corazzata. Si dice che la penalizzazione, inflitta a Vollering per la scia dell'ammiraglia sfruttata al fine di rientrare in gruppo nella quinta tappa (venti secondi), abbia ulteriormente acceso la rabbia agonistica dell'olandese e del suo team: può essere, ma per quanto visto sino a quel momento abbiamo dubbi rispetto ad un possibile esito differente. Demi Vollering sognava di superare van Vleuten e di farlo nel pieno del suo splendore agonistico: l'ha fatto. Ha interrotto il dominio nelle corse a tappe che durava da più di un anno e che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile da interrompere. I segnali c'erano, è bene ricordarlo: basti pensare a "La Vuelta", dove Vollering, in salita, era parsa superiore. Quelli erano segnali, però, questa una certezza. La campionessa ventiseienne fatica ancora a crederci: la maglia gialla è lì a testimoniare che dubbi proprio non ce ne sono.

VAN VLEUTEN SCONFITTA MA...

Siamo certi che una delle immagini più significative di questo Tour sia l'arrivo di van Vleuten alla cronometro di Pau. Il podio è ormai perso, Kopecky e Niewiadoma hanno fatto nettamente meglio di lei. C'è lo staff ad aspettarla, a ringraziarla per molte cose che sembravano scontate e scontate non erano, a darle una pacca sulla spalla e qualche borraccia, ma soprattutto tutta la comprensione che serve. Perdere non è facile per nessuno, forse ancora più difficile per una ciclista abituata a vincere e stra-vincere. Ancora meno facile, anche se sembra un paradosso, è a quasi quarantuno anni, quando si intuisce la fine della carriera e, probabilmente, vincere, almeno a livello psicologico, è ancora più importante. Tuttavia, proprio l'età deve far considerare normale un possibile calo (che, poi, molte atlete più giovani, sportivamente parlando, firmerebbero per prestazioni stile van Vleuten). Ha perso provando ad attaccare, da lontano, sull'Aspin, non risultando tuttavia incisiva nell'attacco, come le altre volte. Ha perso prima di un appuntamento importante quale è il Mondiale che è appena iniziato. Ricordiamo cosa accadde l'anno scorso, quando nessuno l'aspettava, almeno non così. La nazionale olandese sarà l'esaltazione del talento, una nazionale in cui ognuna potrebbe essere capitana: potrebbe essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Di certo, ad Annemiek van Vleuten le sorprese piacciono. Teniamola d'occhio.

CHE TOUR, LOTTE KOPECKY!

Un paragrafo a parte lo merita Lotte Kopecky, seppur abbiamo già accennato al suo Tour. Tanti hanno fatto notare il suo modo di correre, sempre più simile a Wout van Aert: è vero. Kopecky piace perché è il contrario dell'ovvio: fa bene nelle tappe a lei adatte, tuttavia si inventa sempre qualcosa di nuovo, di non prevedibile, spesso, talvolta di prevedibile ma realizzato con una precisione millimetrica e una grinta che, comunque, tengono incollate al televisore, sorprendono. Una sequenza di immagini: l'attacco nella prima tappa, la volata nella seconda, persa da Lippert, il lavoro di squadra per la vittoria di Wiebes, gli attacchi, istinto e gambe che scalpitano verso Rodez, fino ad un Tourmalet che ha sorpreso anche lei ed a una cronometro in cui ha raggiunto e superato anche Moolman Pasio, partita prima di lei. Anna van der Breggen ha parlato di forma della vita, non si può darle torto. Il secondo posto finale, ai danni di Niewiadoma, che avrebbe meritato in egual modo, è un piazzamento di pregio ed un continuo inizio: cos'altro possiamo aspettarci da Kopecky?

IL TOUR DELLE FUGHE

Una delle prime volte che abbiamo avvertito la possibilità di concretizzazione di una fuga da lontano eravamo a Montignac-Lascaux, nella terza tappa: la parola fuga era associata all'amaro per la mancata riuscita dell'attacco di Julie van de Velde, ripresa sul rettilineo finale, con il successo di Lorena Wiebes. In quella fuga avevamo sperato, come sempre si spera nel coraggio di chi parte da sola. Non sapevamo che da lì in poi il Tour de France sarebbe stato un fiorire di fughe con tanto di lieto fine. A partire dal giorno dopo, con la vittoria di Yara Kastelijn a Rodez: stessa squadra di van de Velde, quasi una restituzione di ciò che il plotone aveva tolto il giorno prima. Quasi fosse un romanzo. Azione da racconto anche quella di Ricarda Bauernfeind sulla strada di Albi: ventitrè anni, da un paesino rurale, dallo studio al ciclismo, vinse la prima gara che disputò, ma era l'unica a correre. Qui vince, da sola, beffando le tante che avrebbero voluto vincere. Un filo rosso, anzi giallo. E come definire l'azione di Emma Norsgaard nella sesta tappa? Una velocista, perché questo è di fatto Norsgaard, che vince con una fuga di novantuno chilometri, credendoci fino all'ultimo, rilanciando mentre il respiro del gruppo preme sul collo. Esempio di volontà, di desideri inesauribili. Resta il rimpianto per la bella fuga di Audrey Cordon Ragot che conquista quasi dieci minuti di vantaggio, resta maglia gialla virtuale per molti chilometri: cede a Kastelijn, ma vedere una ciclista così che fa una cosa simile fa bene. Pari discorso, seppur con implicazioni di classifica generale, vale per Kasia Niewiadoma, quando si invola da sola verso la vetta del Tourmalet: Vollering che la riprende e la stacca è l'inevitabile che si fa spazio nella nebbia, nella tappa decisiva, però questi tentativi sono il sale di qualunque giornata di ciclismo: il loro sapore resta.

LA CORSA DELLE ITALIANE

Torna in mente la nostalgia del possibile di Antonio Tabucchi. Sì, torna in mente a proposito del Tour de France di Elisa Longo Borghini e del suo ritiro dopo la sesta tappa a causa di un'infezione alla coscia, proprio prima della frazione del Tourmalet che la ciclista di Ornavasso aspettava da molto. Fino a quel momento, il Tour di Longo Borghini era stato di rilievo: sempre nelle posizioni che contano, con una squadra a proteggerla e guidarla. Cosa sarebbe successo al Tourmalet? Ce lo chiederemo spesso, non avremo la risposta, mentre Longo Borghini annuncia un periodo di pausa dalle corse proprio per questa infezione. Al netto di questo rimpianto, il miglior piazzamento di tappa delle italiane è il terzo posto di Silvia Persico, nella seconda tappa, seguito da top ten di Chiara Consonni, Elisa Balsamo, che sta recuperando, ma non è ancora Balsamo che conosciamo, Soraya Paladin e Vittoria Guazzini. Quest'ultima, con l'ottavo posto nella cronometro conclusiva a Pau, lancia un segnale importante di ripresa, dopo la frattura al bacino ed il rientro in corsa. In ottica classifica generale, invece, la prima azzurra è Erica Magnaldi, tredicesima, seguita da Silvia Persico, quattordicesima, che, probabilmente, avrebbe voluto qualcosa in più da questo Tour de France. Marta Cavalli conclude diciannovesima: "non dico sia stato un buon Tour, senza dubbio, però, è stato meglio di quello dello scorso anno". Per ritornare dai momenti difficili è fondamentale un approccio mentale che si focalizzi sui passi in avanti, Cavalli ci prova. Nelle note sparse mettiamo anche i tentativi di fuga e la fuga di Alice Maria Arzuffi verso Rodez.

KERBAOL E LABOUS: ORGOGLIO DI FRANCIA

Cédrine Kerbaol ha solo ventidue anni, è nata a Brest nel maggio del 2001. Quest'anno aveva vinto il Tour de Normandie Femminile e già lì avevamo potuto ammirare la sua tenacia, le sue doti in crescita ed evoluzione, dai campionati nazionali a cronometro conquistati nel 2021 e nel 2022, appena ventenne. C'era di che parlare, ma al Tour de France Femmes è tutto più grande, più difficile e la giovane età può essere una spinta, oppure un ostacolo, per mancanza di esperienza: nel suo caso è stata indubbiamente una spinta. Dodicesima nella classifica generale finale, quattordicesima al Tourmalet, con una tattica di corsa attenta a non sprecare energie inutili ed a proseguire del proprio passo, quando non si riesce a tenere le ruote delle migliori. Di Juliette Labous iniziamo a parlare con una domanda: senza il ritardo accumulato nella prima tappa, a Clermont-Ferrand, 1'26", come sarebbe stato il Tour della francese? Ha concluso al quinto posto, a 4'48" da Demi Vollering, ad occhio, senza quel 1'26", sarebbe arrivata vicinissima al podio. Un Tour combattivo, spesso a chiudere sulle rivali, quando non ad attaccare in prima persona. Classe 1998, ventiquattro anni, ed un percorso di miglioramento costante: l'orgoglio francese può soffiare forte.

Foto in evidenza: Sprint Cycling Agency

Breve ciclo-vocabolario del campionato italiano di Comano Terme 2023

Si consulta esattamente come un vocabolario, ma, mentre in un vocabolario ad ogni parola corrisponde un significato, qui ad ogni parola corrisponde una descrizione, di qualcosa che abbiamo visto o sentito nei giorni del Campionato Italiano. Le parole, del resto, sono le stesse che viviamo e scriviamo sempre, ma, guardandole bene, ascoltandole bene, in una gara di ciclismo, hanno qualcosa in più.

CIAO

Forse una delle parole che meglio racconta l'Italia. Per un vecchio motorino degli anni settanta e perché "ciao" lo dicono anche i viaggiatori stranieri che passano dall'Italia. Una parola così semplice da pronunciare e da scrivere. "Ciao" per incontrarsi, "ciao" per lasciarsi. Anche solo per entrare in contatto e poi continuare a parlare in un'altra lingua. Una parola di fiducia istantanea, in certi casi. Fra i tanti "ciao", all'ingresso negli alberghi, all'uscita, per strada oppure in un bar, ne abbiamo scelto uno: quello di Marta Bastianelli che, sul palco della presentazione squadre della prova in linea del Campionato Italiano, domenica 25 giugno, saluta il pubblico, con un gesto della mano. Il Giro Donne, pochi giorni dopo, sarà la sua ultima gara, ma anche questa è un'ultima volta: l'ultimo Campionato Italiano. Fra le ragazze delle Fiamme Azzurre, notiamo Elena Cecchini che abbassa lo sguardo, Chiara Consonni che si passa una mano sul volto: hanno entrambe gli occhi lucidi. «Ma io non volevo piangere»: dicono a Bastianelli e, nel mentre, adesso, si stanno davvero lasciando piangere, senza più trattenere nulla. "Ciao", dice ancora Marta Bastianelli mentre scende gli scalini del palco, fra i giornalisti ed i fotografi. "Ciao", diciamo anche noi. Che buffa parola, pensandoci bene: una consonante, tre vocali. Potrebbe essere parte del linguaggio segreto di un bambino per quanto è strana. Invece, in certe occasioni, dire "ciao" e salutare con la mano è la più dura realtà degli adulti: il tempo che passa, le cose che finiscono. Buona strada, Marta!

CAMPER

Bianchi, talvolta appena lavati, talvolta con i segni dei precedenti viaggi, cicatrici che non fanno male. Camper di chi è appena arrivato, camper di chi la notte ha dormito in camper e la colazione la fa su un tavolino lì davanti. Camper delle famiglie degli atleti che si riconoscono subito perché sono vicino alla zona squadre e perché i loro finestrini non sono appostati in modo da vedere le montagne, ma in modo da vedere la strada su cui passerà la corsa. Camper di famiglia, delle vacanze che si avvicinano. Camper su cui risale qualche atleta, sudato, con una salvietta al collo. Camper come quello dei genitori di Letizia Borghesi che quel camper l'hanno acquistato proprio per seguire le gare di Letizia e Giada. Con una bandiera italiana avvolta da qualche parte, con la biancheria stesa lì vicino e qualche bicicletta appoggiata ai lati. Camper dei genitori degli atleti più giovani, appostati l'uno vicino all'altro. Qualcuno ci dice: «I genitori, ad una gara di ciclismo, non sostengono solo i figli, si sostengono anche fra di loro». Ecco cos'è un camper, da queste parti.

ESTATE

Perché è appena passato il 21 giugno e fa già caldo. Estate soprattutto perché, da un momento all'altro, basta una gara di ciclismo per capire che è nuovamente giugno. Bottigliette d’acqua rovesciate addosso, testa sotto qualche fontana. Bambini con la maglia rosa (del Giro appena finito) o la maglia gialla (del Tour che sta per arrivare). Transenne a cui bisogna fare attenzione ad appoggiare le braccia perché iniziano a scottare. Prime canzoni estive che arrivano da un balcone e sale stampa in cui si cerca l'angolo più fresco. Estate e succo di mela per noi, in Trentino. Estate e classica abbronzatura da ciclisti, con il segno della maglietta e dei pantaloncini. Estate e corse di ragazzi, di Bryan Olivo e Luca Giaimi, Campioni Italiani, rispettivamente nelle categorie Under23 e Junior a cronometro, e, qualche minuto dopo, a correre avanti indietro e ad abbracciare gli amici, come fanno due ragazzi qualsiasi, quando arriva giugno e finisce la scuola. Estate e nonni, estate e biciclette dei nonni: "Gli chiedi se mi fa fare un giro sulla canna della sua bicicletta". Ha chiesto così un nipotino ad un nonno, vedendo Filippo Ganna sfrecciare veloce. Quando arriva l'estate, succede.

FOTOGRAFIE

Da vedere con gli amici in una sera di settembre, ma da scattare adesso, sotto questo sole. Sono proprio le fotografie delle estati passate a farci stare meglio, qualche volta. La sera dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, dei ragazzini, in albergo, hanno visto Filippo Ganna, al tavolo, a cena. Non ci sono stati molto a pensare, sono andati a salutarlo, forse a chiedere un autografo e una foto. Anzi, un'altra foto. Una l'avevano già, in mano. Era di qualche estate fa, di qualche Campionato Italiano fa. Gliela hanno mostrata. Con addosso la maglia tricolore, seduto al tavolo della conferenza stampa, Filippo Ganna lo racconta. Sorride. Dice che vedere quelle foto lo ha fatto stare bene, dice che ora che è tornato, dopo quanto è stato male per aver dovuto lasciare il Giro, non vorrebbe più andare via. Alice Toniolli è ancora giovane, 17 anni, Campionessa Italiana a cronometro tra le junior. Eppure se guarda le fotografie di qualche anno fa, pattinava. Poi ha fatto questa scelta. Verso sera, un ragazzino, poco più giovane di lei, le chiede una foto. La sua famiglia l'aspetta, lei non ha dubbi, accetta e qualcuno scatta la fotografia. Lui la terrà come ricordo prezioso, lei, forse, non la rivedrà più. Forse. Perché al tavolo di un albergo, all'ora di cena, fra qualche anno, potrebbe succederle di riguardare quello scatto, ringraziando di averlo fatto.

INNO

La parola più scontata per un Campionato Nazionale. Cantato, oppure mimato, con qualche sillaba, a ritmo. Ognuno, però, con l'inno ha un rapporto diverso, lo canta in maniera differente e si pone in maniera diversa come parte la sua musica. A noi è rimasto in mente Simone Velasco, sul gradino più alto del podio, il sabato sera, in maglia tricolore, con in braccio la figlia Diletta. "Pam-parapam" parte l'inno, Velasco si gira verso Diletta e con la bocca, a bassa voce: "Pam-parapam". Il braccio su cui la tiene si muove allo stesso ritmo e, dopo poco, anche la bambina segue istintivamente quel suono. Elisa Longo Borghini lo canta per ben due volte: dopo la prova a cronometro, dopo la prova in linea. Con accanto Marta Cavalli e Alessia Vigilia prima, con accanto Silvia Persico e Marta Cavalli, poi. In totale, negli anni, sono undici le sue maglie tricolori. Ogni tanto mano sul cuore, sguardo in avanti. Quando lo speaker le ricorda tutto quello che ha vinto, si guarda in giro timidamente, non vede l'ora che quell'elenco termini. Sì, su quel podio ci si sente quasi eroi, ma i ciclisti sono ragazzi e ragazze e uomini e donne. E loro hanno pudore anche della felicità.

PADRI E FIGLIE

A colazione, nel tavolo accanto al nostro, ci sono Giovanni Fidanza e Arianna Fidanza e Valeria Curnis e suo padre. Due padri e due figlie.

«Certo che è un bel mondo questo, vero? Si sta bene, si conoscono tutti qui ed è a dimensione di persona. Certo che non credevo fosse così seguire la gara di una figlia. No, non lo credevo proprio». Ce lo dice il padre di Valeria, che, intanto, si sposta verso il nostro tavolo, con un panino e della marmellata. «Valeria viene dallo sci, è un'esperienza nuova questa. Lo confesso: ho paura alle gare. Lei lo vede, lo capisce, così cerco di nasconderlo. Ma ci penso, eccome se ci penso». Ancora un boccone, e ancora: «Sì, ci penso». Padri e figlie, alle gare. Giovanni e Arianna sono spesso seduti accanto, fuori dall'hotel, a parlare. A cena, si aspettano nella hall dell'albergo. A tavola si va assieme. Padri e figlie: Marta e Alberto, di cognome Cavalli. Accanto alla macchina: lei appoggiata alla portiera, lui seduto su un marciapiedi. A parlare, dopo la cronometro, dopo il podio. Poi, lei via in macchina, lui via in moto. Padri e figlie.

SEDIE

Spesso bianche, di plastica, con tutto il segno del tempo che è passato. Dietro ad un podio, vicino ad un bus, fuori da un albergo, su un prato, sotto un albero. Sedie in cui si aspetta: di andare in corsa o di andare a casa. Sedie in cui si parla di quello che è stato, ma anche di altro, del mare, del domani, del Giro o dei Mondiali. Sedie con addosso del ghiaccio e gambe allungate, su un'altra sedia, dopo lo sforzo. Sedie e qualcuno inginocchiato davanti con in mano borracce e asciugamani. Sedie su cui sono appoggiati attrezzi di meccanici e telefoni, sedie su cui aspettano meccanici o direttori sportivi. Sedie, con un giornale, per farsi aria, mentre la corsa passa e se ne va.

SPAGHETTI

Di tutti i piatti che arrivano a tavola, a cena, negli alberghi, la pasta si nota dal vapore che si innalza dal piatto e che si segue con lo sguardo. Il menù della serata prevede sfornati al formaggio, pesce, crostate. Eppure nei tavoli degli atleti arriva pasta e ancora pasta. In bianco, con un poco d'olio. Talvolta con sopra una macchia di sugo rosso, al pomodoro. Maglietta a maniche corte, pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, prendono la forchetta e iniziano ad avvolgere gli spaghetti. Con gusto, con piacere. Un tintinnio che arriva da più piatti. A breve, le scale, la camera e un'altra giornata sarà finita. Comunque sia andata.

La TransAm di Omar Di Felice

Mentre parlava con un amico, qualche giorno fa, Omar Di Felice si è chiesto se fosse davvero successo, se davvero avesse conquistato la Trans America. Anche mentre ce lo racconta, in realtà, sembra chiederselo, tanto che, ad un certo punto, chiosa: «In fondo, già solo il fatto che ne stiamo parlando vuol dire che qualcosa di vero c'è. Probabilmente ho bisogno di restare a casa qualche giorno e pensarci da solo: lì capirò quel che è accaduto». Quel che è accaduto lo riepiloghiamo anche noi: Di Felice ha percorso 7000 chilometri e circa 55000 metri di dislivello, da Astoria, in Oregon, a Yorktown, in Virginia, in 18 giorni, 10 ore e 13 minuti. La Trans America era questo "viaggio" e Di Felice è stato il più veloce a compierlo. Ha vinto, il primo italiano a farlo. Nel restare a casa qualche giorno, c'è parte della sua festa per il traguardo conquistato, una festa che, però, ha caratteri particolari: «Ho quarantuno anni e quando ho iniziato non pensavo minimamente di poter fare quel che poi ho fatto: ho partecipato a 46 gare, 17 le ho vinte, in altre 17 o 18 volte ho raggiunto il podio. All'inizio credevo di dovermi tuffare sempre nel passo successivo, senza mai celebrare, senza mai festeggiare. Vivo di concretezza e continuo a pensare che non ci si possa cullare sugli allori, che sia necessario guardare avanti, fare altro, non vivere di racconti passati. Non mi piace chi lo fa. Ma una pizza con amici è una festa piccola, in fondo, che serve solo a ricordarsi quel che è stato. A ricordarsi che, nella vita, bisogna anche saper celebrare le piccole e le grandi cose. Io ho imparato». In quell'età, che Omar ripete più volte nella nostra intervista, c'è anche tutta la consapevolezza che si ha dopo più di quaranta gare, ma anche quella che si ha a quarant'anni e magari non a venti: una tranquillità nei problemi che, riflettendoci ora e guardandola dall'esterno, al di fuori dalle situazioni che l'hanno sfidata, meraviglia anche Di Felice stesso.

Si parla di quando una bomba d'acqua, con grandine a non finire, l'ha sorpreso in Colorado e fermandosi a dormire, per circa quattro ore, in attesa che le condizioni meteorologiche migliorassero, ha perso tutto il vantaggio accumulato fino a quel momento. In quegli istanti, con la stanchezza, può sopraggiungere il panico, invece no: «Ero in assoluto controllo, una sorta di pace dei sensi che mi portava a fare quel che era necessario, inevitabile in casi come questi, senza prendermela». Qualcosa di simile è accaduto anche in Virginia, dove un maltempo eccezionale, ha rovesciato al suolo acqua a non finire: Di Felice non ha più nulla di invernale, ha già spedito tutto a casa, fa freddo ed inizia a manifestarsi un principio di ipotermia. Nessuno apre alla porta del Bed and Breakfast che ha prenotato, sono le tre di notte, deve chiamare la proprietaria: entra grazie ad un codice fornitogli al telefono, si cambia, asciuga tutto e riparte. «Nel frattempo le ottanta miglia che avevo di vantaggio erano diventate venticinque. Pazienza, serve solo questo. Certo, quando riparti, riparti a tutta perché vuoi vincere, battagli per prendere il traghetto in tempo, perché vuoi vincere, ma devi accettare gli inconvenienti. Il ragazzo canadese che è arrivato terzo ha raccontato di aver vissuto molto male le forature, di essersi innervosito: umanamente lo capisco benissimo, ma bisogna pensare al fatto che in un viaggio di settemila chilometri è inevitabile forare ed in un viaggio attraverso quattro stagioni, perché questa è la Trans America, è impossibile non incappare nelle piogge forti o nel caldo asfissiante». Così, sorridendo, ci confessa di aver capito quel detto che afferma che "dopo i quaranta, arriva il bello", perché i suoi risultati migliori sono arrivati proprio dopo i quaranta e, soprattutto, perché, dopo i quaranta, è arrivata la capacità di focalizzarsi solo sulla propria persona.

«Quante volte mi sono preoccupato dei miei avversari in carriera? Ora non più. La prima notte ho dormito, anche se tutti i miei rivali non lo hanno fatto: non ho battuto ciglio, perché sentivo di averne bisogno. Ascolto il mio corpo e capisco ciò che mi chiede. Forse i risultati migliori sono anche dovuti al fatto che mi adatto maggiormente, i trentenni della mia epoca non erano così bravi a farlo. I trentenni di oggi sono diversi: vincono di più, hanno esperienza e capacità, arrivano prima, però si stancano anche prima. Le carriere credo si accorceranno anche nell'ultracycling, non solo nel professionismo. Ma, per quanto mi riguarda, i miei quarant'anni sono meglio dei miei trenta». Anni che, a tratti, forse, sono come quei drittoni che Omar Di Felice si è trovato di fronte in Kansas, lunghi, infiniti, strade che paiono finire direttamente nel cielo, mentre il vento soffia forte contro: strade che, per quanto difficili lo esaltano e, praticamente, non gli fanno sentire la fatica. Capita che la via che si percorre sia quasi un premio, questo sono stati gli ultimi quindici, forse venti, chilometri, sotto un sole meraviglioso, verso il traguardo. Se certe strade sono un premio, di certo una gara così è un viaggio, in cui si interagisce con le persone, per mangiare, per dormire, in cui si attraversano piccoli e grandi paesi, in cui si attraversa l'America: «Sono partito pensando al sogno americano, pedalando ho toccato con mano tutte le contraddizioni di una terra, di grandi e piccole città. Da un lato, nelle città, cartelli contro l'aborto, dall'altro fucili e armi vendute al supermercato, in autentici banconi, vicino al cibo. Un paese in cui gli uffici postali sono sempre aperti e chiunque può entrarvi, per dormire o cambiarsi: mi è capitato e mi sono sentito accolto. Un paese in cui le strade restituiscono l'idea della sicurezza. Non solo le auto sorpassano i ciclisti ad una adeguata distanza, ma mantengono anche una giusta distanza nel procedere in modo da riuscire a reagire in tempo in caso di cadute. C'è questo e c'è il junk food, il cibo spazzatura, di cui, comunque, ho dovuto nutrirmi in quei giorni: uova, bacon, polletti fritti, haribo, hamburger». Di Felice racconta di non essere assolutamente schizzinoso sul fattore alimentazione e spiega che, anche in questo caso, la parola chiave è adattamento: «Se hai bisogno di sali e non li hai devi mangiare cibi salati, lo stesso vale per gli aminoacidi e le fonti proteiche. Talvolta un Mars in una stazione di servizio può essere una buona soluzione. Adattarsi significa abituarsi e abituarsi significa tenersi allenato a digerire in ogni situazione e condizione, anche in allenamenti lunghi o situazioni sfavorevoli. Io provo tutto questo già in preparazione. Quello a cui bisogna fare attenzione sono sempre le condizioni igieniche dei posti in cui si va. Questo è essenziale».

Due giornate difficili, probabilmente le più difficili, arrivano proprio in Kansas: circa ottanta chilometri senza potersi rifornire di acqua, mal di testa, giramenti di testa, in una giornata che non finiva più. Omar Di Felice la gestisce e la supera, soprattutto, non raccontando nulla sui social, non lascia modo ai suoi avversari di capire questa difficoltà e di attaccarlo: «La strategia è tutto. Io mi ci focalizzo molto e penso che anche i miei avversari lo facciano. L'ultimo giorno, quando ho avuto un principio di ipotermia, non ho detto il motivo: di qualcosa si saranno accorti, perché il vantaggio calava, ma non potevano averne la certezza. Forse anche per questo non mi hanno attaccato, forse semplicemente perché non avevano le gambe». Quando arriva a Yorktown, Omar Di Felice è molto provato fisicamente, oggi ammette che, se ci fossero stati cento chilometri in più, avrebbe fatto fatica a farli, e che, gli ultimi chilometri, li ha percorsi solo con la testa. Per giorni, dopo il ritorno, ha avvertito dolore a fare le scale, a causa di una spossatezza che non lo lasciava; ha ripreso a pedalare, lo fa "dignitosamente" ma senza alcuna possibilità di fare performance, per quello servirà ancora un mese e mezzo, forse due. Una valutazione che è, comunque, sempre soggettiva e dipende da quanto si è raschiato il fondo del barile.

C'è stato un attimo, durante la Trans America, mentre era in testa da solo, in cui Omar Di Felice si è detto: «Se vincessi, perché non chiudere così? Perché non terminare qui la tua carriera? Potresti chiudere alla grande». La domanda vera era un'altra: qual è il momento giusto per smettere? «Di certo smetterò quando sentirò di essere ad un buon livello, non vorrei trascinarmi lungo gli ultimi anni di carriera, ma non è ancora il momento. Fare quello che faccio non mi pesa, non mi pesano i sacrifici. Riesco a bilanciare i momenti gara e di sforzo e quelli di stacco, godendomeli entrambi. Sono convinto che sia giusto riempire la vita anche di altro, non solo del ciclismo, e provo a farlo. Così mi sono risposto che non è ancora il momento di smettere. Che, poi, smettere è sempre tra virgolette perché alla bicicletta mi dedicherò sempre lo stesso». Sì, Omar Di Felice continuerà a gareggiare e molto probabilmente a vincere. Da qui nasce l'ultima domanda. Ma se Di Felice non avesse vinto tutto quello che ha vinto, se fosse stato un onesto pedalatore, senza acuti, avrebbe continuato lo stesso in questo percorso in sella?

«Sì, credo proprio di sì. Ho sempre voluto far parte di questo mondo, ho fatto tante rinunce, tanti sacrifici e alle prime gare, quando le cose non andavano così bene e arrivavo al traguardo con fatica, ricordo che provavo la stessa soddisfazione di oggi che vinco. Per essere soddisfatti non serve per forza vincere, sebbene la vittoria sia quello per cui tutti gareggiamo, si trova soddisfazione in tanti piccoli miglioramenti, si trova soddisfazione nell'insistere, nel tenere duro e nel dimostrare, a te stesso prima che agli altri, che quel traguardo per cui tanto hai lavorato puoi raggiungerlo. Ancor di più se non nasci con un particolare talento. Non sembri falsa umiltà, non lo è. Io non sono nato per questo, ne sono abbastanza convinto. Da giovane, quando l'ho capito, ci sono rimasto male, perché avrei voluto avere quel talento cristallino di quelli a cui riesce tutto semplice. A me non è mai riuscito semplice nulla. Poi ho capito che il talento da solo non basta, che se non si lavora sodo, ci si perde anche con il talento. Così sono orgoglioso della mia fatica e di tutto quello che ha comportato. Tempo fa, leggevo che Javier Zanetti, il capitano dell'Inter, per molti anni, si allenava persino in aeroporto, prima dei voli per le partite. Mi sono rivisto in quelle parole, perché mi è capitato e mi capiterà ancora, anche se, guardandomi vincere, magari non ci si pensa». Succede agli atleti e Omar Di Felice si sente solo questo: un uomo e un atleta.

Foto: di Elisa Raney e Rand Milam

Il Tour de France Femmes avec Longo Borghini

«In ospedale, su quella barella, mi sentivo già fuori dal Giro Donne anche se, ufficialmente, ero ancora in gara. Ho preso il telefono e ho scritto un messaggio al meccanico dicendo come avrei voluto che mi preparasse la bicicletta per l'indomani, quasi quel gesto mi tenesse in corsa, quasi fosse un "se mi prepara la bici, allora vuol dire che riparto". Francesca Della Bianca, dottoressa di Lidl-Trek, era lì accanto a me e sorrideva vedendomi scrivere quel messaggio. Un sorriso pieno di comprensione, della serie: "Va bene, Elisa. Però ora pensa a curarti". Quella notte, ogni due ore, la dottoressa Della Bianca mi ha svegliato per controllare come stessi». Elisa Longo Borghini ci sta raccontando del dopo tappa del 4 luglio al Giro Donne, di quello che è accaduto dopo l'arrivo di Ceres, quando, vedendola ancora frastornata dalla caduta di pochi minuti prima in discesa, la squadra le ha consigliato di recarsi in ospedale per dei controlli: «Di quella caduta, mi porto un forte dolore alle costole, alla spalla e ai muscoli. Dolori a cui mi sto anche abituando, passeranno. Per fortuna non è successo nulla di grave, però, in certi momenti, capisci molte cose. C'era anche mia madre in ospedale, ma non poteva entrare. Tu entri e tutto il tuo mondo resta dall'altra parte della porta. Stare in ospedale è sempre brutto, anche per questo. Francesca Della Bianca, in quanto medico, è entrata con me, così anche su quella barella mi sentivo meno sola, tranquillizzata nei miei dubbi, ascoltata. Vederla entrare con me è stato fondamentale. Mi ha aiutato». Continuando a raccontare, Longo Borghini indugia su una parola, che è poi un modo di comportarsi, con cui, già appena rialzata, mentre tornava in bicicletta, ha avuto a che fare: l'umanità.