Cicli Mattio, Piasco

Tutto è iniziato nel 1996, a Piasco, «un paese che pare dimenticato da Dio», poco più di duemilaottocento anime, il primo paese sulla strada che porta al Colle dell'Agnello, le montagne ad un soffio e "l'anima di legno", quello delle piante che con le loro radici sostengono le vette, lassù, dove in questo strano inverno la neve si fa desiderare. Piasco, ovvero il "paese delle arpe" e delle loro corde che pizzicate emettono il classico suono angelico, morbido, delicato, quasi magico. A circa duecento chilometri da qui, a Sanremo, Gabriele Colombo, il 23 marzo, conquistava la "classica di primavera", la Milano-Sanremo, davanti ad Oleksandr Hončenkov e Michele Coppolillo; da queste parti, invece, in un locale grande come il soppalco, dove, seduti su degli sgabelli, appoggiati ad una botte, trasformata in un piccolo tavolo, dialoghiamo, Silvio Mattio ricominciava. Aveva ben poco con lui: qualche chiave a brugola, qualche chiave a filiera inglese, una cassetta Campagnolo, «che all'epoca costava quattro milioni e mezzo», e un cavalletto, ma bastava questo per lavorare su qualunque bicicletta arrivasse in negozio. Anche il bagno era all'esterno, d'inverno l'acqua gelava e chi si trovava lì a lavorare, se aveva necessità di usufruire della toilette, doveva chiudere il locale e tornare a casa. All'interno, i metri quadri erano pochi, è vero, eppure le mensole, dove si esponevano gli oggetti e gli ingranaggi, sembravano sempre scarne, allora si riempivano gli spazi con le scatole vuote degli articoli già in mostra. In quel paese, qualcuno gli aveva detto che, ormai, nessuno sarebbe più andato in bicicletta, perché «ci sono le macchine», qualcun altro l'aveva avvertito: «Se ce la farai, ti considereranno un evasore, se non ce la farai ti daranno dell'incapace. Il merito non te lo riconoscerà mai nessuno». Terzo di tre fratelli, lui aveva fatto, parafrasando il gergo ciclistico, qualcosa di simile a Colombo alla Sanremo o, forse, a suo fratello Claudio, detto "Giari", "topo" in dialetto piemontese, che aveva iniziato a correre in bicicletta a seguito di un problema all'anca. "Giari" non era molto alto di statura, così tendeva agguati quando nessuno se lo aspettava e il vento contro avrebbe respinto chiunque, «figuriamoci lui, che sarebbe dovuto rimbalzare, invece vinceva». Una follia, insomma.

Suo suocero l'aveva preso da parte e gli aveva parlato, mentre Silvio pensava all'opportunità di usare a questo fine i trentacinque milioni di liquidazione dal suo precedente incarico in Michelin, appassionato di auto, fine conoscitore della meccanica dell'automobile, probabilmente sulla scia dell'altro fratello, che gareggiava nei rally e seguiva la Formula1: «Un posto a casa lo hai, comunque vada. Credo tu debba provarci, altrimenti non lo farai più». La meccanica delle biciclette è certamente più semplice di quella delle macchine, Silvio Mattio si sente a proprio agio con le mani fra l'olio e gli ingranaggi: «Avevo imparato molto bene a fare le ruote. Ricordo che l'incrocio dei raggi era particolarmente complesso, eppure mi piaceva lavorarci. Del resto, del ciclismo mi ha sempre affascinato il fatto che sia l'esatto opposto di ciò che è scontato, dell'ovvio. Puoi non essere il più forte, ma non partirai mai con la certezza di arrivare secondo, perché vincono anche i gregari, talvolta gli sfortunati, spesso i dati per sconfitti in partenza. Sembra romanticismo, è realtà». Quel romanticismo che parrebbe spazzato lontano, quando Mattio esclama: «Ho pensato almeno cento volte, in realtà molte di più, di chiudere tutto e gettare le chiavi da qualche parte, in modo che fossero introvabili. Non mi vergogno a dire che ho fatto assegni postdatati per molti anni della mia vita. Ho pensato di abbandonare tutto, ma, quando arrivi ad un certo punto, non puoi nemmeno più lasciar perdere. Hai troppe responsabilità addosso». Invece ne esce rafforzato, come tutte le cose vere.

Da quel negozio, se ne formeranno due, poi tre, poi ancora due ed infine uno solo, più grande, quasi duemila metri quadrati di superficie, quello in via Donatori di Sangue, numero uno, dove ci troviamo, sempre a Piasco, non lontano da Cuneo. Nei primi mesi del 1996, erano molti i giorni trascorsi in banca, a chiedere liquidità, ma anche in quel 2010 in cui è nata questa sede le cose non erano facili. Si trattava del periodo della crisi del sistema bancario e i Mattio avevano da pagare idraulici, imbianchini, falegnami, fabbri, tutte persone che avevano dato forma a questi locali.

Il legno alle pareti è la cornice di Cicli Mattio, perché fa casa ed è un richiamo al paese, alla montagna e alla campagna, qualcosa di familiare: alle pareti del soppalco qualche ritaglio di giornale, qualche foto, poco più in là una libreria, dove ci sono riviste, ma anche libri. Non solo di ciclismo: romanzi, novelle, avventure. Ogni tanto qualcuno ne chiede uno in prestito, lo porta a casa, lo legge e lo restituisce, con sottile orgoglio di Silvio. Un tavolino ed i divanetti completano il quadro. Altrove solo biciclette, di media e alta qualità: «Il centro sono loro. L'arredamento doveva essere semplice per mettere chiunque a proprio agio. Vedi le luci là in fondo? Erano del vecchio negozio, come molte delle vecchie maglie appese e altri oggetti. Questo locale è nato a pezzi, è una sua caratteristica, a richiamare lo spirito di adattamento che abbiamo scritto anche sulle nostre magliette». L'officina è valorizzata, in un locale a parte, con accesso separato, al piano superiore gli usati, il magazzino e gli imballaggi. Il grande tavolo della sala riunioni è utilizzato anche per il pranzo dei dipendenti e gli spogliatoi sono dotati di doccia e stendino: «Parliamo spesso dell'importanza di utilizzare la bicicletta: parole sante. Ma il problema sono sempre state le infrastrutture: non dobbiamo solo chiedere alle persone di pedalare, dobbiamo metterle nelle condizioni di farlo. Una doccia sul luogo di lavoro può aiutare, ad esempio. Un fatto che segue alle parole». Piasco è legato a doppio filo al ciclismo, merito di due squadre cittadine, il Velo Club Esperia Piasco, nato nel 1972, Elisa Balsamo è passata da lì, ed il Team Vigor, nato vent'anni dopo, segnate da una sana rivalità sportiva. Negli anni, hanno vestito quelle magliette migliaia di ragazze e ragazzi, di bambine e bambini, pochi oggi sono professionisti e hanno fatto del ciclismo il proprio mestiere, ma non conta: «Una corsa ciclistica dura quattro, cinque, fino a sei o sette ore. Quante cose passano nella mente in tutto quel tempo? Ancor di più in una corsa a tappe in cui ogni giorno è un capitolo nuovo, già intriso della fatica dei capitoli precedenti. In un istante si sente di potercela fare, nell'altro ci si chiede come si arriverà al traguardo, un pomeriggio si attacca e nell'altro si maledice chi, là davanti, allunga il plotone, mentre i muscoli chiedono pietà e l'acido lattico ti divora. Non succede anche in una qualunque nostra giornata? La gente aspetta ore sui tornati perché lo sa, perché anche noi persone comuni facciamo di tutto per "andare avanti", per resistere un altro giorno o un'altra ora. Allora capiamo quei meravigliosi gladiatori in sella». E Cicli Mattio è anche un luogo di comprensione e di ascolto. Non a caso, Silvio lo descrive come una sorta di confessionale ed ogni tanto si alza, va a salutare un cliente, qualche domanda, una pacca sulla spalla, talvolta un abbraccio, vecchi amici o nuove conoscenze. Ogni tanto senti qualche cliente sorridere o ridere di gusto, sono i suoi aneddoti a scatenare la risata.

«Qui le persone si raccontano. Magari si sfogano per i problemi a casa, perché la moglie non vuole che escano in bici o che l'acquistino. Altre volte sono le prestazioni a frustrarli o il dubbio, quando si accingono a comprare una bicicletta costosa, di alto livello. Forse non fa per loro, ma un ciclista è un appassionato, sceglie sulla base della bellezza e di un richiamo primordiale che non si può contrastare. Alla fine lo dico: "Non credi di meritartela?". A quella domanda escono tutte le fatiche, le sofferenze e i problemi della quotidianità, ti guardano ed esclamano disarmati: "Sì, me la merito, senza dubbio". Sono nati così quegli "zainetti" con quella scritta». Spiega Silvio Mattio che, alla fine, è questa la parte più bella del suo lavoro, una parte da tenere sempre ben collegata a un principio: al visitatore bisogna consegnare ciò che gli serve, non ciò che si vuole vendere a tutti i costi. Altrimenti non si manca solo di professionalità, ma si è anche scorretti, a livello etico.

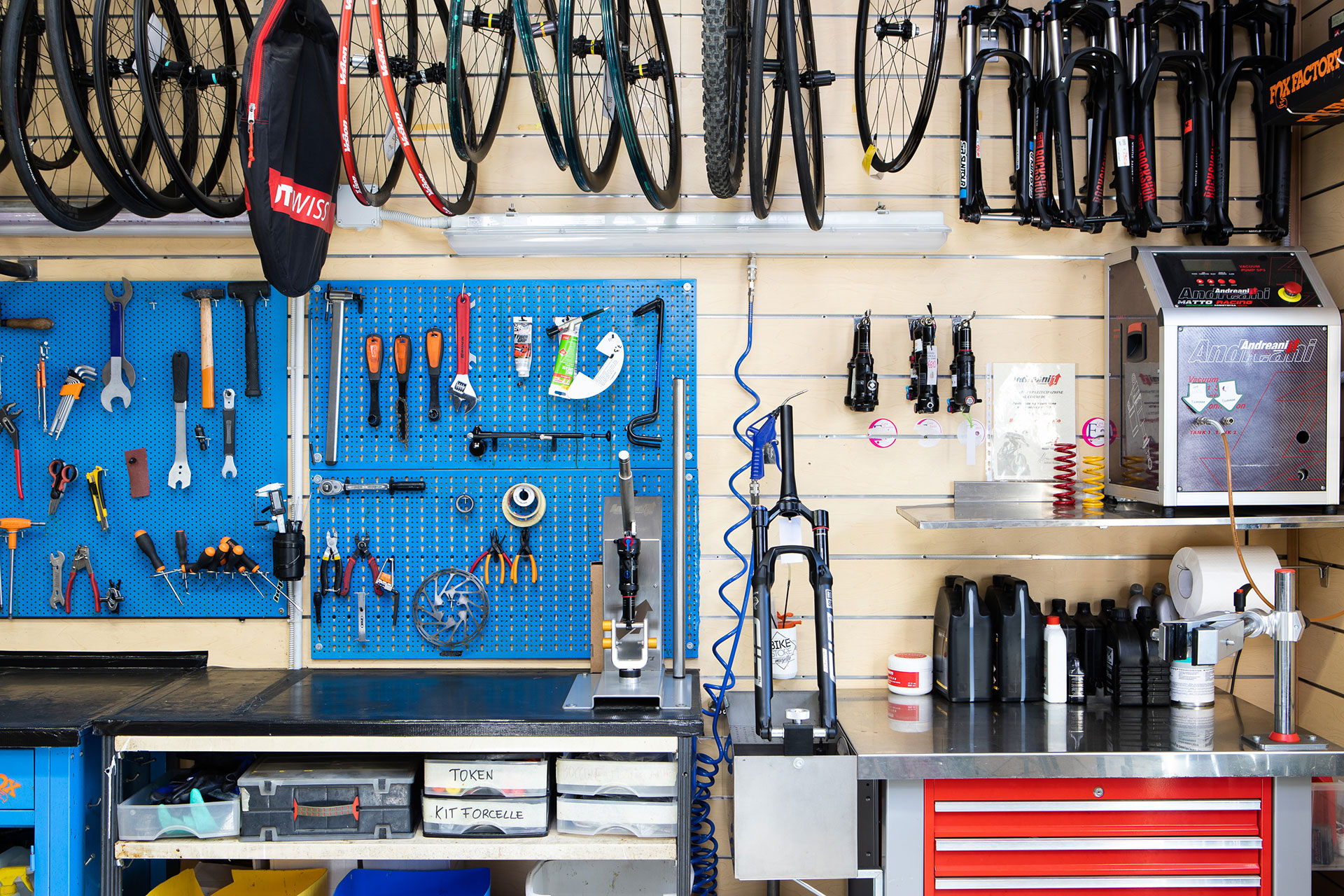

Silvio Mattio ci accompagna in officina, dice di volerci mostrare i meccanici all'opera: «Senza tutte le persone che lavorano qui e senza i miei soci non ci sarebbe nulla di tutto quello di cui ti ho parlato. Non sono io il protagonista, si tratta di un'attività corale con alla base regole ben precise, declinate e appese alla parete: sicurezza, amore, competenza, responsabilità ed empatia. L'errore ci sta, siamo umani, non tollero, però, la sciatteria, la mancanza di cura e di voglia e quando le noto grido, ah, se grido». L'officina è il luogo in cui, da bambini, sono cresciuti i suoi tre figli: Mattio spiega che molte cose pratiche, della bicicletta e non solo, le hanno imparate dai meccanici, dalle ore in cui restavano ad osservarli e da quanto si divertivano. Al sabato partecipavano alle gite aziendali, momenti utili a fare gruppo, a smaltire le piccole tensioni che possono generarsi sul lavoro. Poi, tutti e tre, hanno corso, Pietro gareggia ancora, quest'anno con la Visma-Lease a Bike, ma, tutt'oggi, quando possono vengono qui a dare una mano: «Ho sempre detto a loro quello che dico a tutti i giovani: non ditemi che non potete studiare, se pedalate. Certo, dovrete fare a meno di qualche momento libero, ma è la vita e, nella vita, un piano b è essenziale. Mentre gli alibi sono da bandire, sempre». Fu proprio Pietro, però, durante una gara in notturna, in maglia Vigor, da ragazzino, a dare una lezione a suo padre. Quella sera, Pietro inseguiva una fuga, in un circuito, assieme ad un altro ragazzo del Velo Club Esperia. Silvio arrivò in moto, in ritardo, trovò un varco tra le transenne e, dopo qualche giro, vedendo suo figlio sempre in testa a tirare ed il margine che non si riduceva, gridò all'atleta di Esperia: «Potresti anche dargli un cambio, ogni tanto». La gara finì, Silvio e Pietro si ritrovarono e fu proprio Pietro a prendere la parola: «Sai una cosa, papà? In quel frangente ero sempre io in testa, dall'altro lato del circuito, però, era lui a fare il ritmo. Perché hai parlato senza sapere le cose? Quel ragazzo non ha nulla da rimproverarsi».

Silvio Mattio sta in silenzio, ci pensa, i suoi occhi cambiano: «Ci illudiamo di aver visto la gara e vediamo qualche metro. Noi genitori siamo quasi tutti così. Dobbiamo cambiare, dobbiamo capire che è il divertimento dei nostri figli e devono viverlo a modo loro, senza intromissioni o giudizi». Ancora qualche racconto, proiettato nel futuro, all'orizzonte, infatti, c'è aria di cambiamento: la zona abbigliamento sarà più in vista, ad esempio. Poi, Silvio, apre la porta dell'officina e, là, in fondo, c'è Pietro intento a sistemare la propria bici, tornato da pochi giorni da un ritiro e pronto a ripartire, per la nuova stagione. Padre e figlio si avvicinano, guardano quella bicicletta, noi ci spostiamo, li osserviamo da una postazione appartata. Un altro giorno di lavoro si è concluso e, come sempre, a sera, ci si ritrova.

Hop Cycle, Pogliano Milanese

Hop, in inglese, significa luppolo ed il luppolo è un ingrediente fondamentale del processo produttivo della birra. Deriva da questa pianta il caratteristico sapore amaro della bevanda che solletica il palato e pizzica la gola. In realtà, il luppolo ne arricchisce anche l'aroma e contribuisce alla sua conservazione a causa delle spiccate qualità antibatteriche, ma non è di questo che vogliamo occuparci, non è da qui che vogliamo partire, quanto piuttosto dall'accostamento di due parole che abbiamo scorto in via Torquato Tasso, a Pogliano Milanese, su un'insegna di un azzurro acceso: Hop Cycle, bike service e beer shop. Hop Cycle ovvero una ciclofficina con birreria, nella traduzione italiana. Luppolo e bicicletta, entrambe parti del vocabolario giornaliero di Andrea Porrati, che ci guida nei segreti di questi locali. Da circa vent'anni, Andrea trascorre le proprie giornate dietro un bancone, gestisce una birreria, un Irish Pub e conosce bene ogni sfumatura di quella bevanda. La bicicletta, invece, è arrivata successivamente, a trent'anni, in un momento in cui si era reso conto di aver bisogno di moto, di movimento e libertà: aveva, quindi, ripescato dal garage la vecchia bicicletta che gli era stata regalata per la cresima e le prime pedalate le aveva mosse così. Qualche tempo e quella bici era da sistemare, alcuni pezzi andavano cambiati e altri, invece, aggiustati, ma una bici resta una bici, ammaccata o nuova di zecca. Di fatto, Hop Cycle nasce, coniugando il nuovo incontro e la costante presenza, nel primo periodo successivo alla pandemia da Covid19, dall'idea di cambiare gli orari di lavoro della birreria e dalla voglia di cogliere un'occasione che Porrati aveva sempre desiderato. Infatti, pur restando dietro il bancone, spesso si trovava a raccontare qualche giro in bicicletta, a scambiarsi pareri su una salita o una discesa, magari a leggere un libro o una rivista che avevano a che fare con il ciclismo e, cosa ancor più sorprendente, le persone che lo ascoltavano, a cui faceva domande ed a cui dava risposte, avevano lo stesso interesse. Sì, a ripensarci bene, l'aria in birreria era diversa da vari mesi.

«Quando mi chiedono qual è la "missione" di Hop Cycle, rispondo sempre che sarebbe bello portare il mondo della bicicletta dentro le persone. Il punto è che, se ci guardiamo bene attorno, sono in tanti ad essere in qualche modo attratti dalle due ruote, in diverse declinazioni, velocità, modalità, ma esiste una curiosità forte e diffusa per questo mezzo, per quel che si può fare con una bici. Spesso, però, queste persone non sanno come muoversi, come interfacciarsi con il nostro mondo, così si fermano, si arrendono, ne restano fuori». L'idea di Hop Cycle, in effetti, si sviluppa proprio a partire da sei amici che, dapprima, fondano un cycling club, per andare in bicicletta assieme, poi sviluppano il concetto Hop Cycle, attorno a quella birreria in cui Andrea lavorava da anni. In quest'ottica, Andrea Porrati frequenta un corso da meccanico per acquisire le competenze che gli permetteranno di lavorare in ciclofficina: «Non è stato facile. Anzi, confesso che, nei primi tempi, avevo quasi il timore di farmi vedere dai clienti mentre ero intento a lavorare. Tante cose da ricordare e, soprattutto, tutte cose a cui non ero abituato. Il pensiero costante era rivolto al possibile giudizio: magari stavo sbagliando, magari quel guasto non si riparava così. Insomma dovevo confrontarmi con la manualità pura di questo mestiere». L'officina, infatti, come sempre, è in vista, affinchè chiunque possa sapere esattamente cosa sta accadendo, in quel momento, alla sua bicicletta: una sorta di usanza nelle ciclofficine. In birreria, invece, c'è un divano, con libri e riviste, varie pubblicazioni negli anni, tavoli da occupare e birre in frigo: sì, se il cliente se la versa autonomamente nel bicchiere, non ci sono limitazioni nella vendita.

Parliamo di birre fresche, "beverine", di solito chiare, con un gusto amaro che si rivela dissetante per i lunghi giri in bicicletta. I pochi metri dietro il bancone sono il luogo in cui Andrea ha sviluppato la capacità di comunicare, di mettersi nei panni degli altri, di accogliere. «In un Irish Pub come il nostro, non c'è il servizio al tavolo. Le persone arrivano e si avvicinano al bancone stando in piedi e guardandoti negli occhi. In quegli istanti, il dovere di chi è dietro il bancone è quello di far sentire le persone benvenute, di farle capire che, in un modo o nell'altro, le si stava aspettando. Insomma bisogna farla sentire comode, serene, tranquille. Si può fare attraverso un sorriso, il modo di salutare, le parole, ma è necessario farlo. Io lo faccio da vent'anni, ho imparato a farlo». Il discorso cambia direzione, torna alle biciclette e all'empatia che serve in quell'ambito: «Sarà capitato a tutti di entrare in qualche officina e trovare il gestore pensieroso, innervosito, magari afflitto da problemi o pensieri. In quella circostanza ci siamo sentiti sicuramente a disagio, in difficoltà. Il nostro proposito è quello di non creare mai quella situazione, perché sappiamo quanto è brutta».

La ricerca, insomma, è quella di un'atmosfera amichevole, che permetta l'incontro e la conoscenza, ma anche l'esplorazione. Un ciclista, nei pensieri Hop Cycle, è così: un esploratore, talvolta un viaggiatore lento, che non guarda i tempi e la velocità, ma prova a conoscere quel che trova e non si rassegna mai a ciò che c'è. Non è un caso che, certo, in bicicletta, da Pogliano Milanese, si può andare al Sacro Monte di Varese, sul monte Bisbino, una salita di diciotto chilometri per testare la resistenza e la fatica, ma il giro più bello, quello che più spesso viene proposto ai visitatori, è una via accanto alla statale dove è situata la ciclofficina-birreria: «Parlo di sterrati, tratturi, in gran quantità. Ci passiamo accanto tutti i giorni, eppure è servita una bicicletta per scoprirli, altrimenti sarebbero rimasti lì, in mezzo ai campi, senza che li conoscessimo. Sai che da qui, attraverso queste stradine, è possibile arrivare fino a Milano, al centro di Milano, al Duomo. Mentre si ride, si scherza, si cresce, aprendosi sempre a persone nuove. Soprattutto in sicurezza, lontano dai pericoli della strada dove, purtroppo, manca sempre più il rispetto e, senza rispetto, che si sia in bici, in macchina o a piedi, non c'è convivenza».

I pedalatori che si uniscono al gruppo si sorprendono, anche se di viaggi ne hanno già fatti: hanno raccontato ad Andrea di quei giorni da Londra ad Edimburgo e ancora a Londra, piuttosto che di chi, in quattro anni diversi, partendo da Milano, si è recato dapprima a Palermo, poi a Santiago, ad Istanbul e ad Edimburgo. Anche Andrea vorrebbe diventare un cicloviaggiatore vero e proprio, ha in testa un viaggio in Irlanda, il suo luogo dell'anima, che, per vari motivi, ha sempre rimandato ed è sicuro che il gravel sarà sempre più il futuro del mondo bici. Un mondo che, anche quando era solo una passione, ha sempre cercato di scrutare nei dettagli: «Personalmente non riesco a fare le cose a metà e, quando mi interesso a qualcosa, vado fino in fondo. Cerco di capire tutto ciò che c'è attorno all'oggetto del mio interesse, amplio il panorama. Con il lavoro sono arrivate le responsabilità, ma sono imprenditore da anni e so affrontarle. Un giro in bici, ad esempio, è una buona soluzione». In merito alla conoscenza dell'oggetto bicicletta da parte dei clienti, vi sono da fare varie differenziazioni: chi conosce di più, chi di meno, chi vuole conoscere e chi, invece, si illude di sapere: qualcuno, addirittura, porta a casa i pezzi rovinati della bici per controllarli, altri cercano ancora di prendere confidenza con le cose più semplici. Dentro l'officina guardano tutti e Andrea sorride: «Di solito, chi guarda con più morbosità, con più attenzione, è chi, poi, a casa, è abituato a smanettare a propria volta sulla bicicletta- il sorriso diventa una risata decisa- e talvolta sono proprio loro, con i loro tentativi, a causare il danno che noi tentiamo di sistemare».

Anche per quanto riguarda la birra, la conoscenza non è così diffusa e, anzi, spesso si affida agli usi e alle mode del momento: «Non si chiede una IPA perché si sa cos'è, la si chiede perché la chiedono tutti, cosiccome, prima, tutti chiedevano una doppio malto. Però noto che c'è una fetta di clienti con gusti particolari, che assaggia birre particolari e lo fa con voglia di sperimentare. Credo che la conoscenza stia crescendo e questo ne sia un segno».

Hop Cycle è ancora una realtà giovane e i suoi sei fondatori hanno in mente varie strade per il futuro, per portare la birreria-ciclofficina a divenire sempre più un marchio riconosciuto e riconoscibile che possa essere conosciuto in tutta Italia ed arrivare a creare dei propri prodotti e delle proprie linee. Per fare questo, Andrea Porrati si sofferma su alcuni aspetti da implementare: «Non siamo in una posizione agevole quando si tratta di fermarsi per un caffè al volo o magari per una birra, ci troviamo su una statale e chi non parte con l'idea di venire da noi difficilmente si ferma per caso. Lavoriamo continuamente anche sotto questo profilo, sempre provando a mettere al centro la cultura, necessaria, fondamentale, qualunque cosa si voglia fare». Qualche ultima battuta, in libertà, come succede quando si inizia a conversare di una passione, mentre Porrati ci confessa che ha sempre seguito con grande attenzione Peter Sagan per le vittorie ma, ancor di più, per la freschezza che ha portato in gruppo e nel ciclismo. Un breve racconto della Strade Bianche, una delle sue gare preferite, una Granfondo che ha corso, fra gli sterrati senesi, poi una parentesi riguardante la Coppa Bernocchi che non sarà una fra le gare più importanti del calendario ciclistico, «ma attraversa i percorsi della zona che anche noi percorriamo sempre, sono posti a cui sono legato e vedere i professionisti sfidarsi su quelle strade mi fa sempre effetto». Una birra, ancora qualche bicicletta e via. Del resto, l'abbiamo detto, siamo da Hop Cycle e luppolo e bicicletta sono gli elementi chiave.

Bike Store Mugello

«Ogniqualvolta mi capita di vedere una persona che ha un'idea, un progetto, un desiderio, fino ad arrivare ad un sogno, grande o piccolo che sia, e, per trasformare questo qualcosa annidato nella mente, sceglie la bicicletta, io mi emoziono, mi prende una sensazione bella e forte che non riesco a spiegare. La bicicletta è un veicolo che può cambiare la realtà che ci circonda ed a me sembra sempre incredibile». Le parole di Amerigo Rizzuto prendono forma sotto i suoi baffi, lunghi e scuri, d'altri tempi, modellati quasi come in un dipinto, a far da contrasto ai capelli chiari: ogni tanto se li accarezza, mentre parla, spesso mentre riflette. Non è passato molto tempo da quando abbiamo iniziato a parlare: siamo a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, all'interno del Bike Store Mugello, in via Beato Angelico 3/5, a proposito di arte e di pittori. In negozio ci sono anche Giulio Gualandi e Francesco Torcasio, suoi compagni d'avventura quando tutto, in questi locali, è cominciato o, per meglio dire, ricominciato.

Suoi compagni di avventura e di incoscienza, di sana follia a riguardarsi indietro, ma allora avevano circa venticinque anni ed a vent'anni, si sa, ci si butta più di pancia, di istinto sui sogni, senza stare troppo ad analizzare. Era il gennaio del 2017, sette anni fa: «Abbiamo imboccato questa strada a tutto gas, le paure manco sapevamo cosa fossero. Avevamo voglia di un qualcosa di simile a quello che poi è diventato il Bike Store Mugello e l'abbiamo fatto. Questo posto, bisogna dirlo, esiste da circa settant'anni, di padre in figlio, ma, in quell'inverno, era "incerottato". Dovevamo togliere quei cerotti, aprire le finestre, dare aria e spazio a questo luogo». Ci pensano Amerigo, Giulio e Francesco, tre ragazzi che si conoscono sin dai banchi di scuola, compagni, soci, amici, che con la bicicletta, fin dai tempi dello studio, sono abituati a fare di tutto: sprint, volate e rincorse ai cartelli, spostamenti in città o nei campi, a metterci le mani, sporcarla, pulirla e risistemarla.

La prima giovinezza l'hanno vissuta così ed è stata talmente bella da far credere loro che per i giovani sia importante conoscere questa possibilità che, anche quando non porta a lunghi viaggi, porta a piccole rivoluzioni quotidiane, nelle abitudini e nei modi di fare ciò che si è sempre fatto. All'inizio, sono addirittura troppo giovani per un'attività imprenditoriale, così danno vita ad un'associazione sportiva, poi si presenta l'occasione, la colgono e del resto vi abbiamo già detto.

«Ad Amerigo ragazzo, ovvero al me stesso di sette anni fa, farei i complimenti per tutto il lavoro che faceva, per quanto spingeva, per la voglia di mettersi in gioco in quel mestiere, per tutte le rinunce. Non gli incuterei timori o paure, che col senno di poi vedo chiaramente, altrimenti si rischia di restare a pensare, senza mai iniziare veramente. Però un qualcosa da suggerirgli lo avrei: gli direi di formarsi anche sulla gestione aziendale e sui numeri. Vorrei che quel ragazzo evitasse di lamentarsi come fanno in tanti, nei meeting, del fatto che con le biciclette non si guadagna, ma guardasse a tutto ciò che è cambiato nel settore, alle svariate occasioni che ci sono in più, in questo mondo: quando pensiamo ad una mountain bike, oggi, pensiamo a diverse sfaccettature di bicicletta che, una volta, nemmeno esistevano. Il nostro campo si è modificato radicalmente negli ultimi anni, purtroppo l'imprenditoria spesso resta ferma a quel che c'era, noi non possiamo permettercelo. La conoscenza è l'antidoto contro la lamentela». Sì, la lamentela non fa parte del modo di essere di Amerigo, preferisce guardare alle soluzioni. Basti pensare che, agli inizi di questa attività, c'era sempre più da fare e per quei tre ragazzi il tempo libero si riduceva davvero all'osso. Soprattutto stavano quasi scomparendo le pedalate, i giri in bicicletta, magari verso Corella, un piccolo paese fantasma qui vicino, raggiungibile attraverso diversi tornanti, così da soprannominarlo "mini Stelvio", da cui si vede il Mugello, il Monte Falterona e, talvolta, anche l'Abetone innevato. Nemmeno la domenica era più un buon giorno per il vento in faccia. Il Bike Store Mugello aumenta il personale, organizza una turnazione più strutturata, tornano le pedalate e tutto sembra più facile. Amerigo indica il cancello d'entrata: «In quei momenti abbiamo capito che devono esistere due dimensioni: quella del negozio e quella della nostra amicizia. Facciamo una riunione a settimana e cerchiamo di risolvere i problemi prima che nascano. Se, però, nascono devono restare all'interno di quel cancello che vedi chiuso».

All'interno del negozio tutto è sistemato affinché il visitatore possa muoversi in maniera libera, stuzzicando così la sua curiosità e la sua voglia di scoprire. A grandi linee è possibile identificare tre o quattro parti principali: il mondo strada, con tre brand italiani e uno americano, la galleria, così denominata, ovvero un corridoio di circa quattro metri adibito a zona dedicata all'abbigliamento, agli accessori e alle scarpe, fino al corpo centrale e alla sezione espositiva per il mondo gravel e viaggi. L'officina, laddove si sistemano le biciclette per rimetterle in strada, è posizionata alla destra del bancone. Quando qualcuno entra nel locale, Amerigo gli va incontro ed inizia una vera e propria intervista: «Un'intervista è il regno delle domande, ma anche della conoscenza e dell'empatia. La verità è che nel nostro lavoro ci troviamo sempre, o quasi, di fronte degli sconosciuti ed è un problema guidarli così nella scelta della bicicletta che davvero vogliono, perché non sappiamo ciò di cui hanno bisogno e ciò di cui hanno necessità. Io chiedo, certo, ma racconto anche le mie esperienze, magari le mie difficoltà, cercando di arrivare a stabilire un rapporto». La costruzione di un dialogo è sempre complessa e, talvolta, non porta al risultato sperato: quella porta della confidenza e della fiducia non si apre. Magari il cliente vuole informazioni che non si è in grado di dare o, semplicemente, si hanno visioni diverse e modalità diverse di utilizzo del mezzo: «L'unica cosa da fare è essere disposti a chiedere a un collega di aiutarti, perché, in quel caso, è giusto che sia qualcun altro a cercare di capire i desideri di quella persona. Mi spiego meglio: io potrei essere adatto a consigliare un cicloviaggiatore lento e non un professionista o viceversa. Non si può sapere tutto e, nell'ottica di quell'empatia, bisogna farsi da parte». Può anche accadere che il cliente faccia scelte diverse, si rivolga ad un altro negozio e si venga poi a sapere che ha acquistato lì la bicicletta che era venuto a vedere da te: sono i giorni più difficili, quelli in cui si genera una piccola ferita. «Il mercato è così, è giusto. Non si sceglie solo in base al venditore, anche in base ai propri gusti ed è sacrosanto che la persona decida di rivolgersi altrove, ma il pensiero resta. L'idea che, probabilmente, si sarebbe potuto fare di più». Il negozio, del resto, è un universo da riempire.

All'inizio, Amerigo era all'inseguimento di ogni prodotto, quasi fosse necessario avere tutto per essere un locale all'avanguardia, per soddisfare le richieste dei clienti. Non è servito molto tempo perché capisse che non era questa la strada giusta: non basta inserire oggetti nuovi in esposizione per arrivare alla completezza, per essere adeguati ai bisogni di chi entra dalla porta, è, ancor prima, necessaria una coerenza tra i prodotti presenti e la capacità di fare scelte, perché le persone possano orientarsi nei reparti del negozio senza perdersi. Amerigo si sofferma su questo aspetto, dopo averci fatto notare che, spesso, è lo stesso problema che ha l'acquirente: «Sai cosa può ingannare nel mondo bicicletta? La passione. Essere appassionati è bellissimo ed è un fatto da tutelare, ma la passione rende ciechi e talvolta si rischia di non vedere più la linea, ben definita, che separa la semplice e pura passione dalla competenza, soprattutto in questo periodo in cui le informazioni sono reperibili da tutti. In astratto ciascuno può identificare le componenti migliori di una bicicletta, l'errore è credere che si possano sempre assemblare, mettere assieme. Talvolta non è possibile, altre non è necessario, altre sconveniente. Il nostro dovere è spiegarlo». Amerigo Rizzuto si mette quindi in ascolto, cerca di non entrare mai in contrasto con il cliente, bensì prova a consigliare attraverso la conoscenza che ottiene dal provare i prodotti, dallo sperimentare in prima persona quel che si consiglia, facendo anche qualche passo indietro, se necessario. A questo fine, ha aperto un canale youtube in cui racconta dettagli tecnici, dai più complessi ai più semplici, a quelli che si ritengono scontati ma non lo sono, l'utilizzo corretto di un garmin, ad esempio. Nel tempo, questo ha portato sempre maggiore fiducia in chi si rivolge a Bike Store Mugello.

Altro compito che il negozio ha assunto è quello legato alla sensibilizzazione in termini di sicurezza stradale. I consigli sono sempre tanti e si forniscono ogni volta in cui si consegna una bicicletta, ma non ci si ferma lì. «Quando si esce da un negozio come il nostro, si ha la testa piena di parole ed indicazioni. Io credo ed ho sempre creduto che, perché vengano recepite, sia necessario comunicarle singolarmente e far in modo che siano anche sperimentate, perché restino in mente. L'esempio resta la base». Ogni quindici giorni, a Borgo San Lorenzo, si svolge Massa Ciclica: una pedalata organizzata in cui sono stabiliti dei punti precisi.

Ci si ferma, si approfondisce un tema inerente a buone pratiche sulla strada e poi si riparte. Di volta in volta cambia la tematica, ma la modalità di svolgimento di Massa Ciclica è sempre la medesima. Ormai è quasi ora di pranzo, una piccola pausa, poi si torna qui: qualcuno arriverà, chiederà un parere, si fiderà, partirà per un viaggio lontano, in Patagonia, magari, come un ragazzo qualche giorno fa, oppure semplicemente si recherà al lavoro o a scuola. In ogni caso, le indicazioni di Amerigo, Francesco e Giulio saranno servite per approntare quel mezzo che realizza idee e progetti. Una bella soddisfazione, non c'è che dire.

Il Tour dell'Annapurna in bicicletta

Elisa Roux è andata a vivere da sola quando aveva poco più di vent'anni. All'inizio erano tutti monolocali, case accoglienti, ma piccole, così piccole che sua sorella Stefania, quando passava a trovarla, le diceva sempre: «Bello qui, ma non c'è spazio nemmeno per una bicicletta». Lei non capiva e non capisce tutt'oggi il perché di questa frase, tanto più che, in quei momenti, non pedalava per nulla e le biciclette non le interessavano nemmeno. Stefania, però, quelle parole gliele ripeteva sempre, ad ogni cambio di abitazione: erano tutte case carine, ma una bici non ci sarebbe mai entrata. Sarà per questo motivo che, nella casa nuova, in cui Elisa vive, da qualche tempo, con Giorgio, lo spazio per le biciclette l'ha trovato, l'ha lasciato: anzi, in cucina, è stato ritagliato una sorta di ripostiglio, un bussolotto in cui è posta una vecchia Colnago del 1973, ritrovata nella clinica psichiatrica dove Elisa lavora. Nel giardino c'era una capanna destinata agli attrezzi e ad altre "vecchie cianfrusaglie", in un angolo, tuttavia, erano riposte una decina di biciclette, ormai conciate da buttare via, donate alla clinica dai volontari. Un tempo, vi pedalavano i pazienti della clinica, per svagarsi, ma, quando vennero effettuati dei lavori di ristrutturazione e quel giardino divenne sempre più bello, per le biciclette non ci fu spazio: si dovevano buttare via. «Tutte non potremo mai salvarle, ma una sì, una puoi prenderla e le troveremo un posto»: parola di Giorgio, il compagno di Elisa. Quell'unica bicicletta era proprio la Colnago 1973, custodita nella loro cucina. Stefania, purtroppo, è andata via nel 2017, a causa di una malattia, ma ora in casa c'è spazio per una bicicletta, anzi, per più di una bicicletta sola ed Elisa sorride, tra la malinconia e una lieve felicità.

In fondo, sembra passato così tanto tempo dalla prima bicicletta, ma non sono trascorsi neppure tre anni: era il gennaio del 2021. Elisa aveva appena conosciuto Giorgio Emanuel e sapeva della sua passione per il ciclismo, di quanto fosse bravo in quello sport. Interessarsi al ciclismo era, di fondo, un modo per trascorrere degli istanti assieme, per condividere una passione e quindi aumentare il lasso di tempo condiviso. Era stato proprio Giorgio a dirle, passando da un negozio: «Ho visto la tua bici, devi prenderla, è perfetta per quello che sei!». Già, quella bicicletta era davvero bella: un grigio opaco difficile da descrivere che, però, la rende ancora oggi quella di cui Elisa Roux si ricorda meglio. Nelle sue idee non avrebbe voluto spendere più di cinquecento euro per la prima bici, quasi fosse un tentativo, una prova, perché non sapeva come sarebbe andata, non sapeva quanto l'avrebbe effettivamente usata. Spenderà circa cinque volte quella cifra e oggi sa di aver fatto la cosa giusta. Ci pensa soprattutto in qualche pomeriggio in clinica, mentre fuori il cielo è di un azzurro che acceca ed i raggi del sole rimpallano in ogni dove, fra gli alberi ed il prato: è certa che lei potrà uscire, forse pedalare, di certo respirare l'aria là fuori. Sa altrettanto bene che quei pazienti vivono ventiquattro ore al giorno fra quelle mura, molti sono giovani, dopo la pandemia, sono sempre più giovani e quel cielo e quei bagliori di luce non possono che guardarli da dietro un vetro, senza alcun progetto. In quegli istanti, si sente fortunata, aumenta la sua capacità di guardare, di vedere. La stessa cosa accadde anche al Cammino di Santiago, quando partì sola per colmare la mancanza di Stefania, pur non essendo per nulla sportiva, con ancora nelle orecchie la voce della madre che le diceva di come le sue cugine fossero bravissime a sciare, di come le amiche fossero campionesse in qualche disciplina. Lei no, lei pensava ad altro, eppure quei giorni lontano, da sola, l'hanno cambiata, come la bicicletta ha cambiato il suo modo di leggere il mondo. Con Giorgio affronterà il Tour, in bicicletta, della Toscana, scalerà i Pirenei, senza valigie piene di vestiti, solo con i fondelli e un paio di ricambi, scoprirà vette nuove, meno conosciute, più aspre di quelle famose, ma, ancora prima, esplorerà sentieri e vialetti che portano alle colline e alle montagne vicino a casa, in Piemonte. Poi il Nepal, l'ultimo viaggio, compiuto poche settimane fa.

Nell'immaginario e nella realtà, che spesso coincidono, talvolta si scambiano, il Nepal è il luogo degli 8000 metri, ma non solo. L'arrivo a Kathmandu sorprende Elisa: «Le folle che si spostano in città sono immense: macchine, pullman, moto che viaggiano senza alcun apparente senso logico, nella mobilità, in un caos che fa restare immobili, senza parole. Ci sono cani che passano e attraversano la strada e palazzoni giganti, in cui le scale sono in bambù e gli operai lavorano scalzi, mentre le biciclette sono un mezzo di lavoro, trasportano tappeti, carni, anche polli. Il senso di spaesamento è inevitabile». L'orientamento, in realtà, si perde spesso, di fronte a quei monti che sembrano essere la fine del mondo, della strada, del viaggio, e, poi, a quelle vallate che, da un momento all'altro, si aprono e sono infinite. Ma anche al cospetto della giungla in cui bisogna fare attenzione al rischio sanguisughe, sino al Mustang, alla sabbia che pare quasi un deserto. In totale, il Tour dell'Annapurna si comporrà di circa 278 chilometri, più di undicimila metri di dislivello e circa cinquanta ore in sella. Proprio in quelle ore, tutti guardavano le biciclette e provavano curiosità, anche solo per quei colori vivaci, azzurro e giallo, mentre le loro erano vecchie, rovinate, arrugginite. Qualcuno vuole provarle: «Eravamo a circa 4800 metri, diretti ai 5400 metri, con un sentiero a strapiombo su un fiume, in cui anche noi dovevamo fare attenzione, per i rischi ed il senso di vertigine che invade. Ad un certo punto, da una casetta, nel nulla, esce un ragazzino indiano: capelli lunghi fino al collo e maglione di lana. Sale sulla mia bicicletta ed inizia a correre a mille, avanti ed indietro, concedendosi anche un'impennata prima di restituirmela. Sarà stata una delle prime in cui provava una bici, ma il suo era un talento naturale, genuino». Qualcuno in vetta, nemmeno chiede, accarezza la bicicletta e prova a pedalare, molti gridano «in bici, in bici!», ovvero «avete visto? Sono saliti in bici».

La fatica è una compagna quotidiana, Elisa Roux si dice che, forse, avrebbe dovuto prepararsi meglio. In realtà, le strade sono sconnesse, secche, bisogna pedalare piano, fare attenzione e, certi giorni, proprio non si vorrebbe ripartire, perché anche solo quindici chilometri paiono interminabili. Anche a sera è necessario adattarsi: in camera, c'è una turca, un secchio d'acqua, niente carta igienica, niente riscaldamento, l'acqua per la doccia è fredda, molte cose sono improvvisate, come il trasporto dei loro borsoni su una jeep, a sera, li ritrovano in albergo unti di olio motore, chissà dove viaggiavano. Nella hall di un albergo, alcuni scatti, molto semplici, del proprietario dell'hotel, ritraggono il leopardo delle nevi, un animale bellissimo, maestoso, capace di mimetizzarsi alla perfezione, di cui sono sopravvissuti solo venti esemplari: «Sento ancora il profumo dei mandarini, nei trasferimenti. Così verdi da sembrare acerbi, in realtà maturi, piccoli, buonissimi, completamente diversi dai nostri. L'altro profumo è quello delle spezie, in abbondanza sulla carne. Il verde domina nei boschi, nelle foreste, dove il sole filtra a tratti, si vedono le liane e la tentazione è di fermarsi a fotografare ogni dettaglio, lassù i ghiacciai, bianchi, la neve, talvolta la sabbia, la ghiaia. A ridosso del cielo». Lassù sorge il sole.

Elisa e Giorgio erano nei dintorni di Poon Hill, nei giorni conclusivi del loro viaggio, era sera, in programma, per il giorno successivo c'era la salita di ben 260 scalini per vedere l'alba. La partenza è prevista per le cinque, ma già alle quattro di notte l'hotel è in fermento: «Non riuscivo a capire, a me sembrava già prestissimo partire a quell'ora, visto che il sole sorgeva alle sei e diciassette. Addirittura, nella sala colazioni era già quasi tutto esaurito e, come siamo arrivati, la guida ci ha messo fretta. Bisognava partire immediatamente». Il motivo lo capiranno su quegli scalini, che tormentano i muscoli, quasi li martellano e lasciano segni per giorni: scalini che impiegheranno circa tre quarti d'ora a percorrere, in mezzo a duecento, trecento persone che rincorrono il sorgere del sole: «Ci hanno detto che tutti i giorni si ripete questa scena, anche se ci sarebbe, accanto, una collinetta in cui si potrebbe vedere addirittura meglio, ma questa è la loro usanza. Lì vicino c'è una capanna, offre del tè, una bevanda calda per tutti, poi sorge il sole, all'ora prefissata, nonostante ogni rincorsa e tutta la fretta».

Momenti belli che, condivisi, aumentano il loro valore, il loro potenziale e quei quasi tre anni in sella paiono essere molti di più, come se la bicicletta ci fosse sempre stata, come se quei monolocali, piccoli, minuscoli, ora avessero un angolino per tutte le bici che avrebbero potuto esservi parcheggiate. Come voleva Stefania, come vuole Elisa.

Angelo Furlan: un ex non convenzionale

Era un giorno come un altro, uno di quei giorni in cui i velocisti fanno "la rete", ovvero si ritrovano nel gruppetto che resta in fondo al plotone e arriva al traguardo con minuti e minuti, talvolta mezz'ore, di ritardo. Angelo Furlan era nella rete e, tra gli altri, assieme a lui c'era Mark Cavendish, Campione del Mondo in carica. Proprio "Cannonball" lo affianca ed inizia a parlare:

«Angelo, vorrei proprio essere come te!»

«Ma stai scherzando, Mark?»

«No, no, sono sincero, io vorrei assomigliare a Furlan»

«Sì, dai, piantala! Guarda che maglia hai addosso. Io non l'avrò mai, perché dici queste cose?»

«Vorrei essere allegro e spensierato come te, con la tua stessa grinta»

Di storie simili, in realtà, Angelo Furlan potrebbe raccontarne molte, perché nel gruppetto sono sempre accadute e lui le ha vissute, «dalle strade del Guggenheim Museum di Bilbao, all'arrivo a Parigi, sotto la Tour Eiffel, fino ai confini della Serbia, passando per i rubinetti dorati del Qatar, sino agli anfratti più remoti delle terre in cui pedala il plotone». La bicicletta è diventata il suo punto di vista sul mondo, dagli otto ai sedici anni su una BMX, dai sedici ai trentasei su una bicicletta da corsa: uno sguardo che Furlan assimila ad una forma di arte e che non ha mai voluto perdere, smarrire, in ruoli che non gli corrispondevano. Sarà per questo che si è sempre definito "ciclista non convenzionale", di quel "non convenzionale" convinto, ma educato, come dice lui, lontano da ogni lamentela: «Nel 2005 ho percorso lo Zoncolan con le ruote alte, mi guardavano tutti e dicevano: "Guarda che stupido!". Era una scelta che veniva dal mio passato in BMX, legata alla multidisciplinarietà, quella che piace tanto, anche a me, in Peter Sagan, in Wout van Aert ed in Mathieu van der Poel. Loro arrivano fra i primi, io fra gli ultimi, questa è la differenza sostanziale, per questo la mia pareva una sciocchezza. Non mi sono conformato, ho continuato ad usare quelle ruote, convinto che fosse bello e giusto così, ma non ho nemmeno protestato per il fatto di non essere capito. Ero convinto, ho proseguito in quella strada. Mi piace dirlo ai più giovani, questo è l'essere non convenzionali di cui credo si abbia bisogno. Nel ciclismo e non solo». Un modo di essere in cui ci sono tutte le cicatrici del suo lavoro, «di un potenziale ottimo centometrista che si mette a correre la maratona, non avendone gli strumenti» come ci confessa, e la serenità, la spensieratezza, almeno apparente, che, quel giorno, nel gruppetto gli ha invidiato Cavendish. Entrambe caratteristiche che vengono dalla prima infanzia: i giorni di Natale trascorsi con la famiglia, «tra cugini e parenti vari eravamo più di cinquanta, parlavamo di ciclismo», e la scuola che non gli piaceva, dove i risultati non arrivavano, fino al giorno in cui i suoi genitori l'hanno preso da parte. «La scuola non va, abbiamo capito. Scegli cosa vuoi fare della vita. Il ciclista? E ciclista sia. Ma lì devi andare fino in fondo».

«Se sei velocista sai che il gruppo lo vedrai spesso dalle retrovie. Hai qualche minuto di gloria nelle volate: se vinci, hai fatto il tuo dovere, se non vinci, è perché non ti alleni abbastanza. Trecento giorni di allenamenti per quel minuto e per provare a salvarsi in salita. La cicatrice è quella. La cicatrice è quel morire ogni volta in salita e tirare fuori quel 10% in più per arrivare lo stesso. Un dolore diverso da quello di uno scalatore che non tiene le ruote. Qualcosa che fa parte del tuo destino e che non ti togli più. In gruppo sei quello simpatico, che fa ridere, che tiene compagnia mentre si combatte con il tempo massimo. Ai miei tempi, era così, ora, per fortuna le cose stanno cambiando. La leggerezza è, invece, in quei pranzi e in quelle cene a casa, in quello che hai capito in quei momenti». Allora Furlan si è detto che tutte queste esperienze, queste riflessioni, avrebbero dovuto servire a qualcosa: è nato così "Angelo Furlan 360". Un insieme di attività legate al ciclismo e fuori dagli schemi classici: iniziando dal Lounge a cui si accede attraverso parola chiave e si chiacchiera di ciclismo, passando per la Bike Academy per i più giovani o per la "Danza sui pedali".

Si parte dall'Academy in cui si prova a giocare con la bicicletta in maniera strutturata, creando un patrimonio motorio, imparando le caratteristiche aeree del salto, la capacità di pedalare su un terreno difficile in salita, la coordinazione su pista, la curva su terreno sconnesso, il modo di guidare la bici su ghiaia e così via: «L'idea è di accendere scintille in bambini dai sette ai dodici anni e chissà che qualcuna non possa diventare fuoco e divampare. Quando parlo di multidisciplina, intendo un fatto che vada ad agire sull'aspetto coordinativo, su un patrimonio che resta al ragazzo, non solo su un fatto prestazionale. Tenere i giovani a tutta tutto l'anno, facendo solo cambiare disciplina, guardando solo le prestazioni, rischia, al contrario, di allontanarli definitivamente dallo sport». L'esperienza più comune è quella di una pedalata nel bosco, per riscoprire colori, profumi, odori, sensazioni e riappropriarsene. In una passeggiata simile, suo figlio, post lockdown, gli disse: "Che bel quadro", mentre lui e la madre raccontavano che quella era la realtà: «Fondamentale, necessario, è tornare alla base, alla radice, ed i bambini, anche se la società tende ad allontanarli, riescono a mettere molto bene a fuoco le cose che sorprendono, per poi trasmetterle anche a noi che, spesso, come adulti siamo impegnati in mille faccende e rischiamo di svegliarci una mattina scoprendo che i nostri figli sono cresciuti. La strada è a duecento metri, ma i più piccoli non lo sanno e devono trovare una via per tornare a casa, per andare all'arrivo. La prima fase è il capriccio, poi la disperazione, la rassegnazione e, a quel punto, la fase di crescita. Si affronta il problema, tutti assieme, su una bicicletta». Sempre partendo dall'esempio, dal modo di agire di fronte alla fatica ed alla difficoltà.

Questo è il principio guida nel lavorare con i giovani: un percorso complesso, per cui bisogna prestare ancora più attenzioni: «I volontari servono, sono indispensabili, altrettanto però sono necessari lo studio e la preparazione, perché in quegli istanti si stanno trasmettendo anche importanti basi tecniche, pur nella leggerezza che permette ai ragazzi di assimilare quel che si spiega». Si comprendono così le cicatrici e si affrontano, restano nei ricordi e non vanno sprecate. Angelo Furlan ricorda bene una tappa di una corsa francese, quando l'asma lo colpì in corsa, per la prima volta: iniziava a nevicare, faceva freddo, gli pareva impossibile continuare, il medico gli si stava avvicinando. «Al limite, anche oltre il limite, il cervello innesca le reazioni più strane: la musica, ad esempio. Una musica a caso che ti arriva in testa, una sorta di analgesico naturale, per darti il ritmo che ti manca. Non credo di essere unico, è una reazione che può capitare». Qualche minuto, una mano davanti alla bocca, qualche colpo di tosse e, piano piano, la tosse se ne va. Mezz'ora dopo si lancia in volata: quarto. Ancora una volta salvo da quelle cicatrici. Nella "danza sui pedali" c'è tutto questo.

La musica, inizialmente, è un metodo per fare i rulli, il momento più difficile per un ciclista, quello più noioso, successivamente, Furlan associa alla musica i suoi istanti in sella: la concitazione di una volata, la fatica di una salita, l'adrenalina di una discesa e sui pedali cerca di trasmetterli a chi pedala con lui, in presenza o in collegamento. «La bicicletta è ritmo, il ciclismo è ritmo. All'esterno pare che si stia solo ascoltando musica e pedalando seguendo i miei incitamenti, in realtà è una trasmissione di vissuto, è un lasciapassare delle sensazioni che fa bene alla quotidianità di tutti i giorni. La profondità di certi istanti in sella, a mio avviso, deve servire a traghettare e a tradurre emozioni, di cui conosciamo bene l'intensità. Lì c'è l'arte, dobbiamo provarci almeno».

Per questo, Angelo Furlan confessa che, negli ultimi anni di professionismo non vedeva l'ora di smettere, per confrontarsi con altre realtà, per crescere e conoscere ancora e, magari, mettere a disposizione di chi avesse avuto voglia di ascoltare e pedalare quel che aveva visto in giro per il mondo. Angelo Furlan, sì, quel ciclista non convenzionale

Sartoria Ciclistica, Como

Fra le mura di Sartoria Ciclistica, in via Borgo Vico 54, a Como, l'attimo migliore, il più romantico, è al mattino presto, quando le acque del lago sono placide ed il sole, facendo capolino tra i monti, sparge i primi raggi fra le vie della città. Quella manciata di luce dorata arriva fino qui, si infrange sui vetri del locale, mentre la vetrofania si riflette all'interno, poco più sotto, la foto di un panorama polveroso delle strade bianche: là fuori, a quell'ora, ogni tanto, passa la "sciura Maria" che, con la sua "olandesina", sta andando in posta a ritirare la pensione o, magari, una raccomandata. Alessandro Tino osserva le sue pedalate, riflette, abbassa il volume della musica, e sottolinea: «È una ciclista, punto e basta. Siamo tutti ciclisti nel momento in cui pedaliamo, qualunque sia il motivo, qualunque sia il sogno. Ciclista è chi porta la propria Brompton sul treno, all'alba, per andare al lavoro, piuttosto che chi progetta un viaggio in Patagonia. Sono certamente ciclisti i professionisti del Giro d'Italia e del Tour de France, ma non solo loro.

Poi c'è il ciclista inteso in senso etico e, in questo senso, ciclisti dovremmo essere tutti, anche chi non pedala: perché un ciclista è una persona che porta con orgoglio la bandiera dell'ecologia, farebbe bene al nostro pianeta, che dovremmo salvaguardare, invece maltrattiamo sempre più. Chissà, forse tra una decina di anni, qualcosa cambierà». In realtà, la "sciura Maria", solo qualche anno fa, nel 2017, quando Sartoria Ciclistica era da un'altra parte della città, si limitava a guardare da fuori, con pudore, quasi con timidezza, magari rivolgendosi a qualche amica, proprio mentre era sul punto di varcare la soglia: «Ah no, questo è il bar dei ciclisti». Allora tornava sui propri passi e quel caffè lo andava a bere da un'altra parte, rinunciando a quella iniziale tentazione. La causa era una sorta di blocco mentale, quel timore dell'esclusione che abbiamo tutti quando ci rechiamo in un luogo in cui, magari, tutti condividono una passione o un interesse tranne noi. La paura di restare soli, forse di non essere all'altezza, perché diversi.

In realtà, la Sartoria Ciclistica di quei giorni era differente. Innanzitutto si trovava in un'altra parte della città, ma soprattutto era declinata in un format differente: si trattava di un bar caffetteria con un angolo dedicato a souvenirs da ciclismo. Nel periodo della pandemia, avviene un ripensamento, l'idea si evolve e si modifica: «Volevamo ricreare un ambiente il più possibile somigliante a quello di una casa ed a casa nessuno si pone problemi di sorta, anzi si sente tranquillo, sicuro, a proprio agio. Allora abbiamo pensato di mettere molti divani e divanetti, invece di tavoli in stile ristorante, nessuna tovaglia, una rete wi-fi veloce e la possibilità di prendersi tutto il tempo che si desidera, senza fretta. Apriamo al mattino alle otto e mezza e chiudiamo al pomeriggio alle quindici. La sera siamo tendenzialmente chiusi, tranne in casi di eventi o incontri particolari. È il nostro modo di vivere il primo cycling cafè in Italia». Lo dice con soddisfazione Alessandro: si sente dal tono di voce, si avverte dal linguaggio non verbale. Alessandro Tino, per i più, e anche per noi, mentre dialoghiamo, è semplicemente Alex Mitchumm: un soprannome che riporta all'albero genealogico, alle origini, a suo padre Daniele e, prima ancora, a suo nonno che si sono sempre occupati di abiti e di sartoria, in una zona come quella del lago di Como, conosciuta in tutto il mondo per il valore delle stoffe e dei tessuti prodotti: parliamo, in questo caso, di Mitchumm Industries. «Quando ho dovuto scegliere il nome da dare alla nostra creatura, ho pensato che la parola "sartoria" dovesse esserci. Non solo perché ha a che fare con la mia storia personale, soprattutto perché qui si sperimenta una vera e propria "esperienza sartoriale". Mi spiego meglio: cosa accade in una sartoria? Si cerca la miglior combinazione possibile al fine di trovare ciò che meglio si adatta alla tua pelle, quel che tu vorresti sentirti addosso.

Vero, noi ci occupiamo anche di collezioni, ma, anche a prescindere da questo aspetto, quella perfetta corrispondenza tra abito e persona è una metafora, un fil rouge, che può essere trasposto anche alla nostra idea di rapporti con le persone che vengono a trovarci». Le collezioni firmate Sartoria Ciclistica sono pensate da Alex e Annalise «come se fossero abiti nostri, attraverso ciò che piace a noi, l'unica possibilità per ideare qualcosa che interessi. Si tratta di un processo che porta anche ansia e tensione, ma quando gli scaffali si riempiono di ciò che hai progettato tu e vedi lo sguardo delle persone prima di acquistarli e la soddisfazione dopo l'acquisto passa tutto. Capisci che ne è valsa la pena».

All'esterno del locale, in effetti, notiamo uno zerbino con una scritta che riassume perfettamente la spiegazione che Mitchumm ci ha appena fatto, la filosofia alla base di Sartoria Ciclistica: "Welcome home cyclists". Fino ad ora avevamo parlato di chi, non essendo pedalatore, avesse ritrosia nel fermarsi lì, ora affrontiamo l'altro versante della questione, ci dedichiamo, per l'appunto, ai ciclisti, di qualunque tipologia. Tino pensa ad un alveare, alla casa delle api, e a tutte le api che vi entrano e vi escono, talvolta si allontanano, talvolta vi fanno ritorno: in fondo, il gruppo, il gruppetto, dei ciclisti non è molto diverso: «L'ape che torna nell'alveare sa di essere fra altre api, c'è un linguaggio comune e quindi una comprensione istantanea. Chi calpesta quello zerbino, chi legge quella frase, può finalmente abbandonare ogni maschera, ogni sovrastruttura, può dirsi: "Sono fra persone che mi assomigliano, mi capiranno, non mi giudicheranno". Fa la differenza». Come sempre, l'importante sono i dettagli ed in questo caso i dettagli prendono, ad esempio, la forma del sudore di chiunque, sceso di sella: spiega Tino che, talvolta, un ciclista ha remore nell'entrare in un locale perché sudato, sporco. C'è un'apparenza che incute pressione: la paura che tutti si voltino a guardarti per come sei vestito, per come sei messo. Sono gli stessi dubbi di chi non pedala, semplicemente al contrario: «Il mio sudore è uguale al tuo, uguale a quello di chiunque altro, per questo, se dovessi descrivere Sartoria Ciclistica, metterei un'alfa privativa davanti a qualsiasi caratteristica diversa dal desiderio di stare insieme e dall'interesse per la bicicletta: siamo a-politici, a-religiosi e così via».

In Sartoria Ciclistica, si abbinano egregiamente due termini, due usanze, due abitudini che fanno costume e tempo libero: bicicletta e caffè. Non a caso l'invito di Mitchumm è sempre stato: «Vieni a trovarmi per un caffè e un poco di sano e romantico ciclismo italiano». Il caffè, ci spiegano, è molto simile alla bicicletta e come il tè, altra bevanda che tutti conosciamo e consumiamo, fa salotto, fa familiarità. In Inghilterra c'è il tè delle cinque, in Italia si usa consumare uno o più caffè al giorno, dopo la pandemia, tra l'altro, è aumentato, nelle famiglie, il desiderio di avere una macchinetta del caffè a casa, di sedersi lì vicino, con una tazzina in mano, a chiacchierare, a raccontarsi la giornata. Il caffè di Sartoria Ciclistica è un rito che si ripete ogni volta e, soprattutto, prima dei giri in bici tutti insieme: «All'inizio della conoscenza, si sperimenta sempre una parziale diffidenza, è normale. Quella tazzina è un antipasto di confidenza: le prime domande, le prime parole. Poi si sale in sella e quel processo continua». Qui emerge chiaramente l'essenza di Sartoria Ciclistica: non un negozio di biciclette, nemmeno un normale bar. Piuttosto un concept store. Le magliette dei ciclisti, all'interno, sono appese vicino alla macchinette del caffè, notiamo quella di Tadej Pogačar al Tour de France e quella di Chris Froome, quasi una cornice di tutto ciò che accade in quei locali. «Racconto spesso che la parte più bella del mio lavoro consiste nelle ride della domenica mattina. Fa strano parlare di lavoro per un giro in bicicletta, me ne rendo conto, infatti mi sento fortunato perché quel vento in faccia fa parte del mio lavoro. Assieme alla meraviglia che sperimento ogni volta in cui mi accorgo che, pedalando, diventiamo tutti libri aperti, ci mettiamo a nudo. Quello "spogliarsi" permette la nascita di alcune amicizie: a me è successo. Allora il giro in bici lo organizzi anche dopo il lavoro, perché ti piace troppo, ti fa stare meglio, ti libera. Poi vai a mangiare un hamburger e a bere una birra». Il tutto con un occhio attento alla cultura ed alla sensibilizzazione perché, altrimenti, come sottolinea, tutto perderebbe molto di senso: «In quelle "Sunday ride" ho la responsabilità delle persone che accompagno. Spiego loro come si sta in gruppo e come si sta in strada. Che la strada è di tutti, ma, affinchè sia davvero così, serve un reciproco rispetto che è essenziale. Per questo mi arrabbio con chiunque non rispetti le regole, ancor di più se sono ciclisti, perché è il primo passo per ottenere rispetto».

Questo insieme di rapporti ed interazioni ha a che vedere con il romanticismo a cui Alex Mitchumm crede molto «a costo di sembrare fuori dal tempo, di passare per ingenuo, ma penso ancora che siano sempre le persone a fare la differenza, anche nella scelta dei fornitori applico questo criterio. Guardo sia il marchio che la persona che lo rappresenta». Insomma, Alex Mitchumm è un laghèe romantico. Quando gli chiediamo un luogo ideale, il più bello, in cui andare in bicicletta, nei dintorni di Como, mette da parte i posti de "Il Lombardia", pur famosissimi, e ci parla del Rifugio Venini, sul monte Galbiga, dove, tre anni fa, ha chiesto a sua moglie Annalise di sposarlo: da Como ci si dirige verso Argegno, San Fedele, fino a Pigra, proseguendo su una strada a mezz'asta che costeggia la montagna e arrivando a 1573 metri. Gli ultimi metri si percorrono anche in bicicletta da gravel, i panorami sono mozzafiato su Svizzera ed Italia. Sì, un laghèe romantico che saluta tutti con un "ciao", al loro arrivo in Sartoria, ma pur sempre un laghèe, ovvero un abitante delle zone del lago. «Sappiamo essere gioviali, anche caciaroni, talvolta soggetti da osteria, ma in noi resta un indole da vecchi toscanacci, quindi da testardi. Più ci dicono che qualcosa non si può fare, più proviamo a farla, anzi, vogliamo farla e, spesso, ci riusciamo anche. In fondo, i ciclisti sono così, devono essere così». Di fatto, Sartoria Ciclistica è soprattutto un punto di incontro internazionale per ciclisti e cicliste che, in inglese, si scambiano pareri ed informazioni, però, Alex Mitchumm non si ferma qui. Nel cassetto è rimasto un sogno: replicare Sartoria in altre nazioni, in altri paesi. Il luogo predestinato potrebbe essere Girona, in Spagna, forse Parigi, in Francia, ma, se proprio deve sognare, Mitchumm pensa all'America. Il sogno è nel cassetto, ma il cassetto è aperto, chissà che presto non si realizzi.

Un negozio di bici, montagne, le strade di casa: intervista a Francesca Barale

L'ultima lunga chiacchierata con Francesca Barale era stata più di due anni fa, così, quando ci si ritrova, nelle interviste, come in qualunque altra circostanza di vita, accade di fare il punto su quel che, nel frattempo, è successo: ciò che è cambiato e ciò che è rimasto uguale. Nel 2021, era un giorno d'estate, "appiccicoso" di caucciù, come avrebbe cantato Paolo Conte, poco dopo la cronometro dei Campionati Italiani junior, a Faenza, con una maglia tricolore appena indossata. I primi cambiamenti, a dire il vero, non serve nemmeno raccontarli, sono evidenti: in quei giorni Barale faceva parte del VO2 Team Pink, ora, veste da due stagioni la maglia del Team dsm-firmenich PostNL e, soprattutto, corre con le élite. Le prime cose di cui parla Francesca Barale sono consapevolezze: racconta di essere certa di sapere, adesso, cosa voglia dire essere atlete professioniste e di aver capito, sempre di più, cosa sia necessario per arrivare dove certi atleti arrivano. Ammette anche di essere un poco cambiata, ma non tornerebbe indietro, ed il passaggio in una squadra straniera l'ha aiutata ad aprirsi, a capire meglio il suo sport. «Se devo essere sincera, a grandi linee, questi aspetti li ho sempre conosciuti, ma, nella teoria, non consideravo molte sfaccettature. Ero convinta che, in fondo, il passaggio da junior ad élite sarebbe stato sì difficile, ma accettabile. Invece è cambiato tutto, ogni dettaglio è divenuto essenziale. Forse perché sono sempre stata forte mentalmente, ma io ero davvero una di quelle atlete convinte che la testa non contasse e che servissero solo le gambe. In Italia siamo ad un ottimo livello, però su questi aspetti dobbiamo ancora crescere ed il mio era un pensiero di molti. Credo che i problemi che ci sono da noi, l'assenza di squadre World Tour, ad esempio, derivino anche da una concezione dell'atleta incompleta. Fino a quando le cose vanno bene la si pensa così, quando, invece, ti stacchi, non tieni le ruote e non ti riconosci più, sei costretto a cambiare idea, a capire che se non ci credi, se non hai fiducia in te stessa, non ci sono gambe che tengano». Le parole chiave di una atleta sono, quindi, fra le altre: sacrificio, dedizione, allenamenti e fiducia. Nel caso di Barale, poi, ce n'è anche un'altra che le permette di affrontare tutto questo: cinismo. Quello buono.

Spiega Francesca che spesso si ritiene il cinismo solo e soltanto un aspetto negativo, invece c'è una componente utile. Si tratta del riuscire a fare quel che è necessario fare, al momento giusto, concentrandosi solo sulla propria persona, senza molti altri dubbi e nel ciclismo è fondamentale. Barale vive a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola, circondata dalle montagne, dice che gli abitanti di quelle zone sono tutti abbastanza "montagnini", e l'essere "montagnini" vuol dire, talvolta, vedere il bianco e il nero, senza troppe sfumature. «A casa non torno spesso, purtroppo, ma sono molto fiera del luogo dove sono nata e cresciuta, della valle e del lago. Lì ci sono le salite che ho sempre fatto in allenamento: capisco esattamente come sto, dalle strade che faccio. Mi piace la valle, mi piace il lago». Le salite di cui parla la ventenne sono quella di Trontano, «ma più per divertimento che per vero e proprio allenamento», piuttosto che quella verso il Boden, a Ornavasso, o quella di Miazzina, verso Verbania. Salite dure, toste, su cui si possono fare molti lavori. Le stesse salite di Elisa Longo Borghini e Filippo Ganna, ragazzi della sua terra che ce l'hanno fatta, sono campioni. «Longo Borghini è da sempre stata la mia ispirazione, quando penso a casa, tuttavia, non avverto paragoni o confronti. Mi viene in mente il negozio di biciclette di papà Florido, in cui sono letteralmente cresciuta». Florido Barale è stato ciclista professionista e, dopo aver smesso, ha ricostruito la sua quotidianità in quel locale. All'inizio c'erano anche molti consigli per la figlia, ora il suo appoggio è più a livello emotivo perché Francesca è arrivata ad uno step importante, in cui anche un padre ex ciclista può fare poco.

E quella figlia divenuta ciclista professionista viaggia sempre di più, sempre più lontano. Al Santos Tour Down Under, a inizio stagione, ha messo su strada una buona prestazione, in cui sperava, ma in cui, forse, non credeva fino in fondo. In particolare sono state la prima e la seconda tappa a dare segnali positivi: un quarto e un sesto posto, su terreni mossi, adatti alla potenza e all'inventiva e lei quello spunto lo ha, sebbene tutti la definiscano scalatrice. A Willunga Hill, nell'ultima tappa, forse, si è trovata meno a suo agio di quanto potesse pensare: «In ricognizione mi sembrava nulla di che, certo, intensa, ma sono tre chilometri, dieci minuti di sforzo, complicati dal vento. Penso sempre più che debba scoprire che tipo di ciclista sono, le mie vere caratteristiche, sono giovane, in fondo. Vado bene un poco ovunque ma non spicco in nulla. Non è un male, ma fare chiarezza è necessario, soprattutto diventando grande». Quest'anno vorrebbe testarsi sui percorsi delle classiche: sente un feeling particolare per le Ardenne, il Fiandre è un pensiero, ma con le pietre deve ancora prendere la necessaria confidenza. In ogni caso vuole percorsi tosti per esprimersi. «Ho scelto di indirizzarmi verso le corse di un giorno, ma anche nelle corse a tappe farò le mie verifiche. Fino ad ora sono sempre stata in appoggio di qualche compagna e lo sarò anche quest'anno: anche questo va considerato quando si parla di potenziale. Non so correndo come leader cosa potrei fare». Per diventare leader crede di dover, in primis, smussare alcuni lati del suo carattere, l'essere lunatica, ad esempio: «Quando le cose vanno male, sono intrattabile, non mi può parlare nessuno e una capitana non può e non deve fare così». I ruoli nel Team dsm-firmenich PostNL sono stabiliti all'inizio e sono rigidi, chiunque li rispetta: «I risultati che otteniamo derivano anche dal fatto che ciascuno sa quello che deve fare e lo fa. Alla partenza so esattamente che nessuno cambierà idea ed i dettami resteranno quelli iniziali. Questa certezza fa la differenza, perché il ciclismo è uno sport di squadra e in dsm-firmenich PostNL l'ho capito sempre più». Una squadra giovane, in cui anche le pressioni si sentono meno, grazie alla leggerezza dell'età.

Al Down Under la maglia bianca di miglior giovane è sfuggita all'ultimo, proprio a Willunga Hill, a vestirla Vinke Nienke, diciannove anni, seconda di quella frazione, sua compagna di squadra: «Si impegna molto ed è giovanissima. Tra l'altro, riesce a essere sempre calma, razionale, è l'opposto di me. La stanno facendo crescere piano piano e sono convinta che, fra qualche anno, la troveremo a giocarsi le grandi corse a tappe». Tempo fa, Barale pensava che, una volta smesso, avrebbe cambiato totalmente campo e avrebbe cercato un lavoro fuori dal ciclismo, oggi, invece, pensa che resterà nel suo ambito, perché tutt'ora, nonostante la fatica non le sembra di lavorare, perché si sente fortunata e perché grazie alla bicicletta ha vissuto e sta vivendo cose che non avrebbe mai pensato di vivere.

Cicli Drigani, Borgaro Torinese

Negli anni novanta, la bottega di nonno Valerio era il rifugio perfetto per le mattinate a casa da scuola e per i pomeriggi di gioco di Andrea. Quel garage sotto casa, nel tempo, era diventato un vero e proprio laboratorio artigianale, una sorta di precipitato di un'altra epoca, mentre un signore con le mani sporche di olio e una vecchia divisa con i segni dei lavori passati portava avanti il suo mestiere. Inizialmente sui tavoli di nonno non c'erano che tanti oggetti, di svariate misure e forme, di cui ancora non immaginava l'uso, ma, ad ogni ritorno, la situazione cambiava e da quei "pezzi" prendeva vita uno strumento nuovo. Prima solo accennato, poi sempre più definito e uguale, in tutto e per tutto, a quelle biciclette che vedeva per le strade, solo che queste erano plasmate dalle mani di nonno. A dire il vero, sebbene molto più grandi, erano anche simili alla sua, a cui aveva da poco tolto le rotelle. In un angolo del cortile aveva anche portato le coppe vinte da papà Livio, a cui era stata tolta la targa originale della gara di provenienza ed incollata una nuova etichetta su cui era scritto il nome della gara immaginaria che si sarebbe tenuta quel giorno. La lista di partenza prevedeva due corridori, Andrea ed il cugino, con tanto di gomitiere e ginocchiere. Sì, accessori costruiti in gomma piuma, dai rotolini degli imballaggi che arrivavano in bottega. Alla fine, un pennarello, la scritta Specialized ed il gioco era fatto. «La costruzione di una bicicletta è, di fatto, un gioco, che resta tale anche nell'età adulta. Potrei raccontare della spada di legno che mi costruì il mio nonno materno - spiega Andrea- che abitava sotto di noi e si occupava di "cose di legno", verniciava, smontava, rigenerava. Qualche volta, quell'impugnatura non mi piaceva più, allora, con la lima e la carta di vetro, la modificavamo e tornava perfetta. Insostituibile. I giochi sono così, li vogliamo a misura della nostra fantasia. Vale anche per la bicicletta. Un catalogo non può soddisfare queste esigenze. Allora c'è il nostro mestiere». In via Lanzo 207, a Borgaro Torinese, oggi c'è Cicli Drigani che, apparentemente, sembra un'altra storia rispetto a quella bottega artigianale, tuttavia ne è solo la prosecuzione: da una bottega artigianale, a un negozio sotto un portico, da due a sei vetrine, all'officina distaccata, fino alla sede odierna, nel 2019. Dall'osservare la collina di Torino per trovare ispirazione, al perdersi fra le colline delle valli di Lanzo per lasciare andare i pensieri. Perché Andrea è Andrea Drigani, figlio di Livio e nipote di Valerio.

Poco distante, al centro estivo, in quegli anni, il telefono squillava spesso. Era la signora Giuliana, madre di Andrea, che telefonava al parroco, Don Ester, per accordarsi sull'orario in cui andare a prendere il figlio. Al mattino, l'avvertiva sempre: «C'è la tappa, posso venire a casa a vederla?». Anche Don Ester era appassionato di ciclismo e biciclette e non si perdeva una corsa. Il 5 giugno del 1999, il telefono era suonato e la cornetta era stata afferrata dalle mani del sacerdote: «Non credo serva che venga a prendere Andrea. Marco Pantani non parte al Giro». Ed infatti quello fu l'unico giorno in cui Andrea non tornò a casa in orario e tutto sembrava più triste. In giorni così, anche oggi, Andrea va in officina, talvolta mette le mani su qualche bici, altre volte resta solo a guardare i meccanici lavorare. Si sente meglio, non ha nulla da chiedere: «Era il luogo in cui bazzicavo da ragazzino, all'età delle scuole medie, quello in cui ho iniziato a darmi da fare, nel mio primo giorno di lavoro, nel 2012, una mattinata di luglio, con una laurea fresca fresca. Forse è per questo, forse no, ma, ogni tanto, sento il bisogno di ritornarci. Poi, magari, prendo la bicicletta ed esco a pedalare. I dubbi cerco di togliermeli così».

Certo, anche l'officina è cambiata, nel tempo: ai tempi di nonno c'erano telai saldobrasati, ruote lenticolari, qualche brevetto, quel mozzo su cuscinetto, ad esempio, utilizzato poi da Miche, e tutto quel che si trova da un piccolo artigiano. Suo padre Livio, quando si licenziò dal suo precedente incarico in Michelin, arrivò lì con il baule della macchina pieno di componenti e pezzi di ricambio per le biciclette: spese così tutti i soldi della liquidazione. Ancora oggi, Livio è il primo ad arrivare al mattino e l'ultimo ad andare via la sera e, se un meccanico è malato, si precipita in una delle sue postazioni della nuova officina e ci pensa lui. All'officina si accede sia dall'interno che dall'esterno dei locali, nel negozio, però, una vetrata permette di vederne l'interno. L'altra possibilità per osservare il lavoro dei meccanici è una balaustra, sulla rampa che porta al piano di sotto: «Spesso sorprendo qualcuno intento ad osservare dai vetri. Dico di più: su quella balaustra si appoggiano in molti e restano a scrutare per minuti e minuti. A loro piace vedere il processo di riparazione di una bicicletta, a me piace guardarli, così immersi in quell'osservazione. Mi ricordano qualcosa del mio passato».

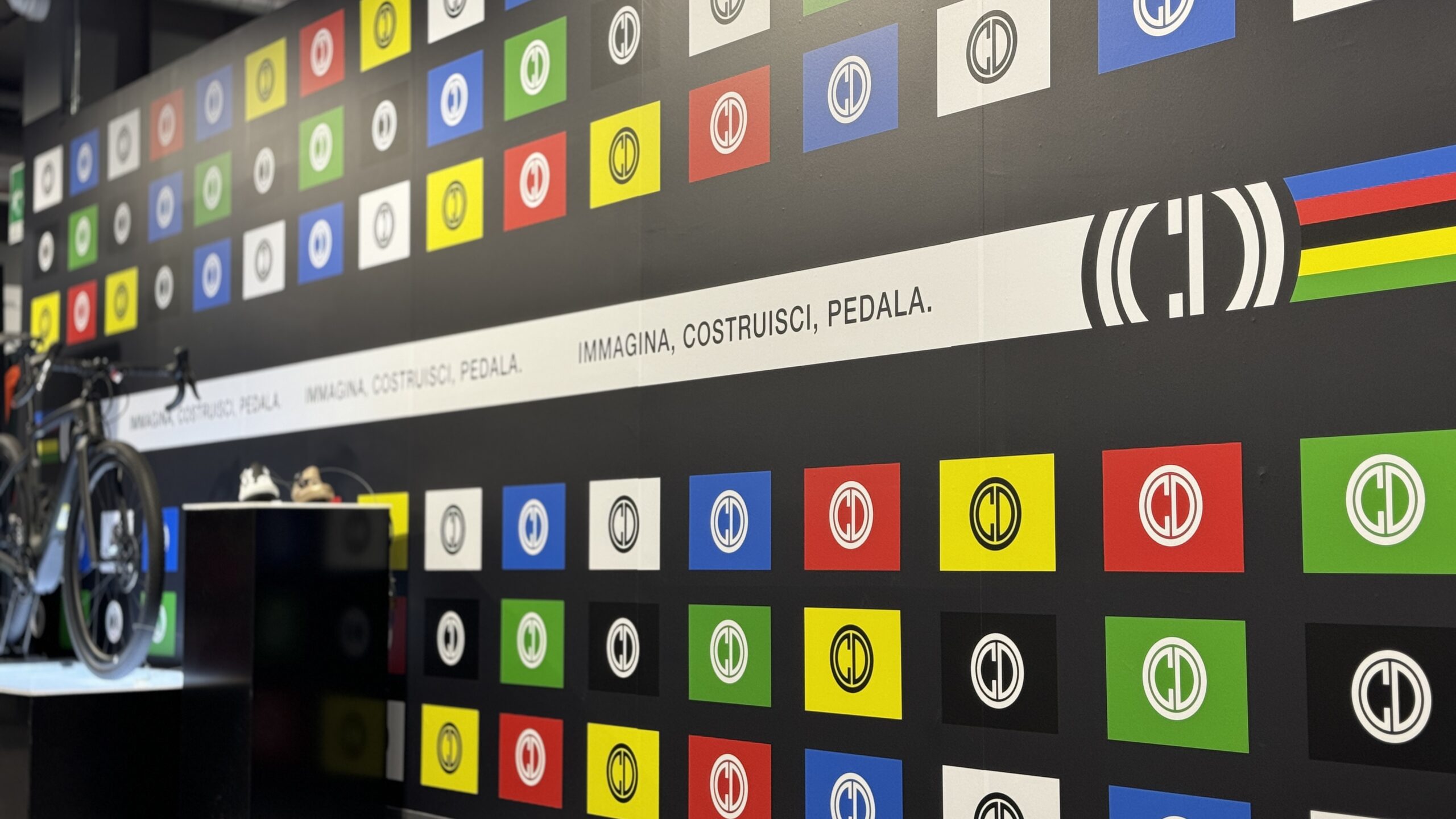

Il negozio si estende su circa 800 metri quadrati, l'ingresso avviene tramite una rampa interna, costeggiata da foto, da molte foto, delle persone che lavorano da Cicli Drigani: la zona espositiva comprende tre brand, Specialized, Bianchi e Pinarello, ma anche diversi capi di abbigliamento. Oltre a sei meccanici è presente un settimo tecnico che si occupa di tutti gli aspetti legati alle garanzie. Proseguendo troviamo una zona per il lavaggio biciclette, il magazzino, l'area dedicata all'usato e un parcheggio bici al coperto per chi porta la propria bici da sistemare. «Se tu mi chiedessi di scegliere tra un venditore molto esperto di tecniche di vendita, ma completamente digiuno dell'ambiente bicicletta, e un altro venditore che, magari, deve perfezionarsi nella vendita, ma è appassionato, pedala, viaggia ed ha esperienze da raccontare, sceglierei, senza dubbio, il secondo. Le foto all'ingresso hanno a che vedere con questo concetto. L'empatia è il primo passo in questo lavoro: nessun catalogo potrà mai informarti sulle sensazioni che si provano in sella, sulla fatica e la sofferenza, sul vento in faccia, come nessun manuale descriverà mai la soddisfazione che si prova quando ci si trova di fronte a qualcuno che comprende quel che provi e si mette nei tuoi panni». Anche per questo motivo, Andrea ha voluto quella maxi parete che si trova all'ingresso. Una sorta di retro podio, con la scritta Cicli Drigani ripetuta in diversi colori, ma soprattutto, nella banda centrale, il motto del locale: "Immagina, costruisci, pedala". «Alla fine, questi tre predicati riassumono quel che accade qui dentro, ma, ben prima, identificano quel che ho fatto sin da bambino e che facciamo tutti. Pensiamo a una bicicletta, a quella dei sogni, la costruiamo, se è il nostro lavoro, altrimenti, più spesso, chiediamo a qualcuno di costruirla come vorremmo, poi andiamo a ritirarla e facciamo subito il primo giro. Non stiamo nella pelle». Pedalare resta un bisogno essenziale: Andrea racconta che, nel periodo della pandemia, quando si vendevano molte bici e tutti erano soddisfatti, lui, ogni tanto, si sorprendeva giù di morale, pensieroso, apatico. Sì, tutto quel lavoro, comunque importante, toglieva ogni spazio per sfogarsi in sella e lui lo pativa.

Non molti anni fa, da Harrods, a Londra, è rimasto colpito da quella scritta: "Dallo spillo all'elefante". Una sorta di manifesto: «Significa che puoi trovare tutto quello che cerchi. Come fosse un piccolo mondo, un universo in cui sai che, se quello di cui hai bisogno ha a che fare con la bicicletta, da qualche parte, sopra o sotto, a destra o a sinistra, dentro o fuori, ci sarà. Può essere una bicicletta, una riparazione, un capo di abbigliamento, un massaggio, la messa in sella, un trattamento di chinesiologia, persino un caffè, in una sala relax, sfogliando una rivista, osservando delle fotografie». Dal 2012, in dodici anni, è certamente cambiato il modo di porsi dei clienti che si rivolgono a Cicli Drigani, ma anche quello di Andrea. In primis per il passaggio del tempo e l'acquisizione di esperienza, anche, però, per i vari cambiamenti che sono avvenuti nella società in questo periodo: «Ero molto giovane e, quando si è giovani, c'è sempre un poco quel retropensiero che fa si che si venga trattati con sufficienza, "perché tanto cosa vuoi saperne, sei un ragazzino". La credibilità, oltre che dal cognome che porto, viene anche dai molti giorni qui, dalle tante volte che mi hanno visto e da tutte le cose che mi hanno visto fare. Tuttavia i clienti si pongono in maniera differente anche perché la consultabilità dei dati tecnici è aumentata: conoscono di più e vogliono confrontarsi, chiedere, sapere».

Drigani riflette e afferma che questa maggiore conoscenza, a suo parere, è positiva: «Certo che capita chi vuol far vedere di saperne di più solo per il gusto di mettersi in mostra, lo sappiamo, lo accettiamo. Ma non tutti fanno così. Alcuni sfruttano le competenze acquisite per confrontarsi, anche fra loro, per consigliarsi prima dell'acquisto. Mi piace ascoltare i loro scambi, come mi piace confrontarmi a mia volta». Questa conoscenza, aggiunge Andrea, permette di eliminare quell'atteggiamento di fiducia esclusiva, senza dubbi, riposta nel venditore ed è un bene perché, quando c'è solo fiducia, obbligata dal fatto di non sapere, i timori si manifestano alla lunga. Allora si inizia a pensare che il commerciante abbia consigliato per interesse personale, per proprio

vantaggio, e questo non va bene, anche se, apparentemente, è più comodo.

Livio e Andrea qualche sera si ritrovano a pensare a Valerio che è mancato prima che Cicli Drigani diventasse quel che è oggi. Ognuno porta la propria considerazione, si dicono che sia stato proprio un peccato che non possa vedere come si è ingrandita quella bottega, «non ci sono più le biciclette Drigani, ma c'è tanto altro. Sì, nonno sarebbe stato orgoglioso». Se, dopo troppi chilometri in sella, i muscoli fanno male, Andrea torna in officina, guarda e pensa. Ricorda delle volte in cui qualcuno, sentendo quel cognome, gli ha chiesto: «ma tu sei quel Drigani?» ed ha iniziato a raccontare di un parente od un amico che era stato in negozio. Sta in silenzio. La responsabilità di «portare quella maglia» è grossa, ma lui ne è fiero. Sempre più fiero.

Bensone design shop and coffee corner, Modena