Velo Cafè, Giubiasco

Le strade di Giubiasco sono ancora segnate dall'acqua di un temporale che si è rovesciato sulla frazione di Bellinzona, nel Canton Ticino. Sull'asfalto, la prima calura, mentre asciuga, è regista dei giochi di chiaroscuro che assomigliano ad un puzzle. Ancora qualche pozzanghera, a riflettere un cielo tormentato, schizza acqua sui marciapiedi al passaggio delle automobili. Non appena voltiamo l'angolo, via al Ticino è intrisa del movimento di un qualsiasi mezzogiorno, nel mezzo di una settimana lavorativa. In questo scenario, al numero 23, la corte che ci si apre davanti pare una macchina spazio temporale. Sì, una corte è, letteralmente, uno spazio scoperto entro il perimetro di un fabbricato, per dar luce e aria agli ambienti che vi si affacciano, ma è anche un elemento che sa di altri tempi e di altri luoghi, qualcosa che solletica i ricordi. Velo Cafè abbraccia ed è abbracciato a questa corte, quasi la avvolgesse e ne fosse avvolto, una sorta di mezzaluna.

Davide Antognini, ideatore e fondatore di questo luogo assieme a Giona Sgroi, inizia a parlarci proprio mentre, voltando la testa di qua e di là, scrutiamo la curiosa conformazione del locale: un'idea che arriva direttamente dalla Spagna, la nazione in cui, grazie a diversi amici e a tanti Bike Café, ha iniziato ad "indagare" la bicicletta. «Se bicicletta è sinonimo di viaggio, di spostamento, in ogni caso, anche i locali che hanno a che fare con questo mezzo possono essere, a loro volta, un viaggio: dai tavolini di legno del nostro bar, in mezzo a quadri a tema ciclismo, ad un divanetto, accanto a giornali e riviste, davanti ad un televisore, vicino a maglie di ciclismo custodite con cura, fino all'officina, al centro della mezzaluna e alla coda, in cui sono depositate le biciclette. Vorremmo racchiudere qui tutto quel che può essere utile, necessario, a chi pedala».

Nel frattempo, abbiamo poggiato l'ombrello all'esterno e, davanti ad un caffè, con il sottofondo di bicchieri che si riempiono ed il profumo del pane caldo, avvolto in tovaglioli e portato ai tavoli per il pranzo, Davide ci rivela qualcosa che, forse, ci sfuggiva: la motivazione per cui, nei metri quadrati, dove tanti anni fa c'era un night e fino all'autunno scorso un vecchio negozio di biciclette, è ora ospitato Velo Cafè e la ragione ha a che fare con la mancanza. Se ci pensate è un meccanismo naturale dell'essere umano: ci si accorge di quel che non c'è e si prova a crearlo, a modellarlo: «Sì, in Ticino non esisteva un Bike Cafè: nella Svizzera interna si trova qualcosa, qui no. Visto che gli uomini non hanno la bacchetta magica, era necessario qualcuno che iniziasse, senza strada segnata: non sapevamo quanti caffè avremmo fatto, quante bici avremmo sistemato, quante ne avremmo vendute. Per aprire un bar è necessaria la gerenza, è un costo non indifferente. Non è stato un passo facile, ma se vuoi qualcosa che non esiste, è l'unica possibilità».

La mano di Antognini indica l'altro lato della strada, c'è una ciclabile che unisce Locarno a Bellinzona, nel 2022, ci dice, sono più di 500 le biciclette transitate lì, e più di 15000 le auto passate sulla strada su cui la corte si apre. In Svizzera, infatti, la bicicletta è molto usata: la parte gare si avverte meno, perché mancano molti eventi nazionali, ma le persone si recano al lavoro in bicicletta, oppure esplorano un territorio variegato e adatto: la salita, i 200 chilometri girando attorno al lago, la Val Morobbia, le strade che corrono lungo il fiume, lo sterrato, manca solo il pavè. «La libertà della bicicletta è, soprattutto credo, la moltitudine di possibilità: un campione può pedalare con un giovane alle prime armi o con un anziano. Semmai cambiano i percorsi, ma si può fare, l'incontro è possibile, il viaggio assieme è realizzabile. Altre volte non succede». Giona è al bancone del bar, anche lui ha sempre seguito il ciclismo ed è l'altra metà di questa avventura: Davide è la precisione, anche esagerata, a volte, Giona la capacità di "lasciar perdere, lasciar andare, fregarsene" quando continuare a pensare non fa altro che appesantire le giornate ed il mestiere già difficile. «Al lavoro in un bar ero abituato, l'ho sempre fatto, alle biciclette no. O meglio, non sapevo cosa sarebbe potuto accadere facendone un lavoro, avendole a due passi dal bancone. Però non ero spaventato, questo no. Credo abbia a che vedere con il fatto che, bene o male, la bicicletta fa parte della storia di tutti, da sempre. C'è un nonno che andava a prendere il pane in bici o che seguiva le corse, c'è un genitore, in certi casi un amico che ce ne ha parlato o che, magari, ci ha fatto scoprire il suo significato. Ogni storia è differente, tuttavia sapere che queste fondamenta esistono è un incoraggiamento che fa passare il dubbio». Il progetto nasce ad ottobre dello scorso anno, proprio seduti ad un tavolo, assieme, la frase chiave è: «A febbraio apriamo».

Il 2 febbraio 2024 è un venerdì e in Via del Ticino 23, dove la corte ed il negozio si incontrano, si inaugura Velo Cafè. Una sera in cui volti, voci, musica e caos si intersecano. Ad un certo punto le persone sono così tante che i bicchieri non bastano; il ritratto dell'apertura è così, bello ed imperfetto, come ogni inizio. Il ciclismo è sempre stato al centro, anche in quella notte, anche nell'arredamento: nelle panchine costruite da Davide e Giona, nei richiami del legno dei mobili e dei tavoli, nei quadri, nei dettagli, nelle riviste. «Non si parte perfetti- precisano- perché per partire perfetti si continuerebbe a rimandare fino a non partire più. Non si parte perfetti e ci si aggiusta passo dopo passo, trovando il giusto equilibrio, anche tra lavoro e vita privata, perché abbiamo una famiglia e serve razionalità. Davanti si cerca di mantenere l'ordine, dietro, spesso, il caos più totale. Nel frattempo, il tentativo in cui ci si sforza è quello di capire le persone che arrivano da noi, di comprenderle, non si sa quasi mai se ci si è riusciti. Qualche sicurezza in più la si ha quando si vede il ritorno, chi torna è stato bene, si è sentito al posto giusto, nel momento giusto». Le biciclette sono sempre tante, un via-vai continuo: all'inizio c'era un solo meccanico a lavorare in officina, scelto attentamente, affinchè fosse il migliore possibile, ora sono due, per essere più efficienti, per aggiustare più bici, per «consentire quei cento metri di felicità, certe volte gli unici che ci si può permettere, a qualcuno in più».

Giona prepara un caffè e torna a raccontare: «Nei progetti è tutto diverso: ti immagini tutte biciclette bellissime, preziosissime, da campioni e si prova l'orgoglio di lavorarci. Poi ti scontri con la realtà e la realtà è che spesso si tratta di bici "sgangherate", poco curate, con tanti anni di attività, usate giusto in caso di necessità. Posso dire che è bellissimo anche così, che c'è voglia di fare il proprio dovere al meglio anche su quelle, più che mai su quelle».

Qualcuno arriva per un caffè e una brioches al mattino presto e ne approfitta per una sistemazione al volo, altri pranzano a mezzogiorno e si fermano a parlare con il meccanico, c'è anche chi, se non esistesse Velo Cafè, dovrebbe uscire prima dall'ufficio per riparare la propria bicicletta, invece, così può tranquillamente fermarsi alla sera, magari chiacchierando in dialetto: «Noi proviamo a trasmettere sicurezza, a raccontare la voglia di uscire dalla propria zona di comfort, di fare il primo passo perché, a ben guardare, è solo quello che ci blocca. Dopo l'inizio, è tutto più semplice. Le persone hanno bisogno di ricevere sicurezza». La stessa di Davide e Giona all'inizio, quando, di fronte alla novità, tutti storcevano il naso, qualcuno, addirittura, suggeriva di lasciar perdere «perché ormai le biciclette non vanno più». Evidentemente si sbagliava, l'hanno sempre immaginato, ora ne hanno la certezza. Velo Cafè è diventato presto un punto di incontro, dai più giovani ai più anziani: si organizzano ride domenicali, gite in bicicletta assieme, pedalate con cicloturistiche e triathlon, incontri serali per parlare di ciclismo, feste e aperitivi, mentre la corte si riempie di persone, musica, si canta e si balla. Si griglia anche e si gusta il cibo come una festa.

Se si parla di sogni e di progetti, Davide racconta che sono più parte del presente che di qualcosa che sarà, del futuro. Anche questo è tipico di quello che è all'inizio, che sta prendendo il via, quando le idee fioriscono in un nulla: «Un esempio è quella che chiamo "ciclo-enologia»: ciclismo e vino, anche grazie al binomio perfetto che abbiamo qui con le tante cantine presenti dalle nostre parti. Anche questo era un progetto, ora è una realtà, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e continueremo a farlo". Qualcuno entra al bar, si affaccia agli altri ambienti, si guarda in giro, chiede se sia possibile accedervi, dopo un cenno di assenso procede, con curiosità. Ci spiegano che accade spesso, proprio perché nel Ticino nessuno era abituato a un locale di questo tipo, è questione di tempo, di abituarsi e di sentirsi a proprio agio, a casa, accolti dal ciclismo, che è la base comune di tutti, il sottofondo che tutti ascoltano.

Dalla corte eravamo partiti, nella corte torniamo prima di salutarci e percorrere di nuovo quella strada ormai asciugata dal vento che si è alzato. Davide ci accompagna, ci dice che fra qualche giorno, nel fine settimana, qui suonerà un gruppo brasiliano, per cui tutto deve essere pronto: con le mani ci indica come si disporranno, dove saranno le persone, dove i tavolini ed il cibo. Ce lo racconta per quella sera e, nel mentre, pensa già ad altre serate, ad altre possibili cose da fare, immaginando già cosa potrebbero pensare le persone arrivando lì, quanto potrebbero divertirsi, essere contente. Si può chiamare in vari modi questo atteggiamento, contiene molte cose, molte sfumature, noi parliamo di progetti ed i progetti sono vicino alle novità. Come Velo Cafè.

Ciclo Shop, Mezzolombardo

«Ma come si fa a lavorare così? Non sei capace. Non vedi che non sei capace? Non vali niente, diamine, niente». A Mezzolombardo, in Trentino, nella Piana Rotaliana, ai piedi delle balze rocciose e spigolose del Monte Fausior, stretti al corso del Fiume Noce, nonno Sergio gridava spesso così a ciascuno dei suoi sette nipoti, dietro la serranda di un locale in cui lavorava duro dal mattino alla sera: all'esterno l'insegna Ciclo Shop. Ogni tanto, qualcuno lo chiamava: «Sergio, la cena è a tavola». Lui rispondeva, sì, rispondeva, ma continuava a fare andare le sue dita, le sue mani, fino a quando la bicicletta, su cui era chino da qualche ora, era a posto, pronta per far scorrere le sue ruote su un'altra strada. Così, se la cena era a tavola alle diciannove, lui si sedeva sulla sua sedia alle ventuno, talvolta anche alle ventidue.

Quei ragazzi, i sette nipoti, sono tutti passati da quella serranda perché, in un modo o nell'altro, quell'uomo li aveva ispirati, attratti lì come accade con un magnete, una calamita: Sergio era elegante, signorile nel portamento, ma duro, a tratti burbero, poco capace, quasi per nulla, di giri di parole, schietto, sin troppo, fumantino, privo di pazienza quando si trattava del suo mestiere. Di fatto era un "tecnico" della bicicletta, quasi un matematico, schematico in ogni riflessione ed in ogni azione o pensiero di azione; un uomo di altri tempi che usava prevalentemente la bicicletta come mezzo di trasporto, anche per gli acquisti del negozio, a costo di ammalarsi per la pioggia ed il freddo d'inverno e per le volte in cui, anche fuori stagione, bisognava salire in montagna, col cuore a mille dentro il petto. Molti anni dopo, Christian Mongibello, uno dei nipoti, ricorda ancora con gusto il modo in cui nonno eseguiva la raggiatura: la decisione del gesto, la precisione ed allo stesso tempo le spiegazioni. Il punto è che, proprio per il carattere di nonno, alla fine, tutti quei ragazzi andavano altrove, si dedicavano ad altro, stanchi dei rimproveri e di quella sincerità pungente. Christian no, Christian restava al suo fianco. Anche negli ultimi anni, quando la vecchiaia e la debolezza facevano apparire tutto grande, gigantesco, per essere intrapreso: succede quando mancano le forze ed a Sergio le forze mancavano da tempo. Allora quando a Christian veniva qualche idea, quando metteva sul tavolo qualche proposta, lui ammoniva: «No, non si può fare. C'è la crisi, non vedi? Bisogna essere accorti, ponderati». Quel locale aveva ridotto le dimensioni, allo stesso modo in cui Sergio aveva ridotto le forze, quasi fossero legati da un comune destino, era diventata una piccola bottega. Fino agli ultimi giorni.

Christian ha memorizzato la data del primo scontrino emesso da Ciclo Shop sotto la sua guida, quando nonno non c'era più: parliamo di marzo del 2017. Quasi novant'anni dopo l'inizio della sua storia, dal bisnonno al nonno, dal nonno alla madre, fino a lui: quei locali sono rimasti patrimonio di famiglia, mentre i vicoli della vecchia borgata di Mezzolombardo sono sempre più pittoreschi. Anche Christian ha sperimentato altri lavori, ma, alla fine, è tornato nella bottega dove trascorreva i sabati e le domeniche. Per certe cose il tempo pare non essere mai passato: c'è ancora qualcuno che, dalla cucina, grida «a tavola» e c'è ancora un uomo che resta in officina, magari fino all'una di notte, a completare un lavoro iniziato. Il senso del dovere è lo stesso di Sergio, come la fedeltà al lavoro. Le forze sono ritornate al loro massimo e con loro la volontà di sperimentare ed inventare: il negozio si è ingrandito, ne è nato un altro, in estate, addirittura, Ciclo Shop, ha tre sedi. La prima, quella di nonno Sergio, per intenderci, ha una grossa scala al centro, simile ad una "gabbia", che accompagna dritta all'officina, un bancone e quattro cavalletti, adatti al lavoro di due meccanici, le biciclette, invece, sono esposte su sei mensole a muro, ogni bici sembra quasi un quadro da osservare in ciascun dettaglio, sino al ripiano in legno dove sono tutte schierate in fila, rivolte verso la vetrina. «Il punto centrale è l'officina: ho immaginato meccanici in "guanti bianchi", completamente dediti al mezzo, con ogni cura e con ogni attenzione. Un trattamento identico per ogni bicicletta, dalla più economica a quella più ricercata, perché non può esserci differenza nel nostro approccio, nella nostra professionalità. Una bicicletta è una bicicletta». In realtà, oltre a questo cardine, a questo principio, ben poco era già fissato. Una cosa sì, quel buco al centro del locale, dove posizionare la scala, «attorno a quella scala tutto sarebbe cresciuto passo dopo passo, giorno dopo giorno, a sentimento». E, all'improvviso, poche parole, pronunciate nella mente, e rivolte a Sergio: «Hai visto? Questa volta sono stato bravo, questa volta puoi essere fiero di me». Quasi a cancellare i vecchi rimproveri.

Un piccolo divisorio, in officina, permette ai clienti di appoggiarsi lì, mentre le riparazioni vengono portate a termine. Le persone ammirano attente e restano sorprese anche dai gesti all'apparenza più banali: ad esempio, da quel setaccio passato sulle bici, a pulirle, prima di ripararle. I tempi sono cambiati, racconta Christian: «Una volta il rapporto con la clientela si costruiva a partire dal ciclismo, oggi accade esattamente l'opposto. Si inizia a conversare di tutt'altro e, ad un tratto, la persona torna in negozio e si sofferma sulle biciclette. Le Social Ride sono pensate proprio a questo scopo: pedalata dopo pedalata, il gruppo si allarga, perché la voce giunge ad amici, a conoscenti, fino a che sai cosa accade? Da quella porta, entrano due o tre persone assieme che si scambiano consigli, mentre passano in rassegna le biciclette e noi professionisti restiamo a guardare. Quanto è bello?». Il segreto consiste nel fatto che, in questi anni di evoluzione fenomenale del mercato della bici, la differenza la fa il servizio, l'unica via per provare a stare al passo della concorrenza via internet, realtà che difficilmente si può contrastare: «Le persone possono fare avvicinare altre persone, attraverso il rapporto umano. Potrei dirla così: il cliente dobbiamo andare a prendercelo. Il rapporto umano è la strada affinché questo avvicinamento sia naturale».

Rispetto al mezzo vero proprio, Mongibello mette subito in risalto come l'estetica delle nuova biciclette sia indubbiamente di pregio, anche se capita ancora di restare meravigliati, senza parole, da qualche vecchio modello, anche i materiali e lo studio su di essi è migliorato, tuttavia, almeno in parte, è vero quel che la gente dice: «Una volta le biciclette duravano di più». «Non a caso, io chiedo ai nostri meccanici di smontare e montare daccapo le biciclette nuove che arrivano in negozio. Talvolta manca la copertura, l'olio, il grasso. Credo sia parte del Made in Italy di una volta che, a mio giudizio, almeno in parte è andato perso negli anni».

Da un lato del locale, si notano chiaramente cinque biciclette, di diversa tipologia e misura, pronte ad essere utilizzate. Christian Mongibello le ha posizionate in quel modo e, prima di spiegarci il motivo, fa un'unica affermazione: «Nonostante le sue varie declinazioni, la bicicletta è una sola». Qualche attimo di riflessione sul principio appena enunciato e Mongibello definisce meglio i contorni del suo pensiero: «Chi si cimenta nel gravel, talvolta, non riconosce pari valore al ciclismo su strada, vale lo stesso viceversa, e questo discorso è replicabile anche per le altre discipline, per le biciclette elettriche, ad esempio. Bisognerebbe spiegare, raccontare che tutte le specialità contengono qualcosa che vale la pena di essere scoperto, vissuto. L'abbiamo fatto più volte, dedicando tempo ed entusiasmo, purtroppo, però, si arriva spesso allo scontro. Quelle biciclette servono per dire semplicemente: "Prova, proviamo insieme", mettendo da parte un sacco di altre parole. Provare è la chiave». Sì, anche per comprendere la differenza tra costo e valore: il costo è il lato economico, il valore è, invece, qualcosa di intrinseco. I due termini possono coincidere, ma non sempre accade. L'aumento dei costi correlato alle guerre ed ai rincari delle materie prime è un dato che tocca tutti, anche Ciclo Shop, anche le biciclette. Difficile, sempre più difficile, in un momento in cui, spesso, il risparmio, o il presunto risparmio, è messo al primo posto, anche se bisogna andare lontano, anche se il costo della benzina o i chilometri annullano il presunto vantaggio: c'è una convinzione di fondo che non si sradica, su cui però è necessario lavorare, provando a razionalizzare il proprio comportamento.

Di sicuro, il Trentino Alto Adige è terra di ciclismo. La terra natale di Francesco Moser e Gilberto Simoni, fra gli altri, due nomi che hanno avvicinato tanti giovani alle due ruote, rinfocolando la passione anche nei momenti più complessi, «simile a quel che Yannick Sinner sta facendo nel tennis». La cima della Paganella è vicina, le bellezze naturali non mancano, in un anello di cinquanta chilometri, comprendente il negozio, si passa dalle ciclabili all'asfalto, allo sterrato, dal lago alla montagna, magari fermandosi nelle cantine che offrono ospitalità per l'occasione: una varietà che stupisce.

Accanto a Christian, c'è il fratello Marco, che ha lasciato un lavoro ben retribuito, un contratto sicuro, ed umilmente ha iniziato ad imparare come si mettono le mani fra gli ingranaggi di una bicicletta. Christian gli ha spesso detto quel che dice anche a noi: «La parte più bella di questo lavoro è avere la possibilità di dare forma a qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era, figlio dell'impegno, del talento e della fantasia». Lui ci ha creduto, ci crede, come facciamo anche noi e non solo. Christian ha due figlie: lo aspettano quando esce per i suoi giri in bicicletta con i visitatori del negozio, lo cercano, durante la giornata, nella casa che è proprio sopra il negozio. La maggiore ha sei anni e, quando torna dall'asilo, chiede di scendere in officina a fare merenda insieme a papà. Altre volte è solo il desiderio di stare in compagnia a fare in modo che quelle due bambine corrano a rifugiarsi nel locale. Christian Mongibello sorride compiaciuto, si immedesima in quel che prova sua figlia: in fondo, somiglia molto a quel che sentiva lui, vicino a nonno Sergio ed alle tante biciclette di Ciclo Shop.

Fede Bike Service, Alessandria

Nei pensieri di Federico Pezzano, in quei giorni, non c'era nulla di tutto ciò che, nella descrizione di questo primo pomeriggio di primavera ad Alessandria, tra via Teresa Michel e via Gaetano Donizetti, pare esistere da sempre: il modo di scherzare e di prendere in giro l'essere umano che hanno i ricordi, quando si intrecciano con il fluire del tempo. Pezzano, nel periodo giovanile, aveva intrapreso il mestiere di orafo incassatore, un lavoro particolarmente sviluppato nella sua zona: in un laboratorio, inseriva e fissava pietre preziose di varie tipologie in cavità apposite, predisposte, denominate "castoni", realizzate sulla struttura di un gioiello. Nei momenti liberi, approfondiva, in maniera minuziosa, tutto quel che riguardava i motori e, sin dai diciotto, diciannove anni, seguiva e praticava l'arte marziale del Taekwondo, le biciclette erano altrove. Forse, proprio in una piccola cantina della Lomellina, a cinquanta chilometri dal paese natale di Pezzano, nei dintorni di Pavia, non lontano dalla maestosa Piazza Ducale e dalla Torre del Bramante di Vigevano o dal borgo di Lomello, dove il padre di una ragazza, che ancora non conosceva, faceva il fabbro. Quel signore, anni prima, era stato un ciclista amatore di ottimo livello, con buone qualità, ben noto in zona. Quella ragazza, invece, di lì a poco, l'avrebbe incontrato, sarebbe diventata dapprima la sua fidanzata e successivamente sua moglie. Così pure lui, in quella cantina, era entrato: aveva visto i lavori del suocero e anche la bicicletta di quando era nel plotone dei professionisti. Un giorno, quando le cose si erano fatte serie, prendendolo da parte, quell'uomo si era rivolto a Federico, tra il serio ed il faceto: «Sembra che presto anche tu farai parte di questa casa. Devo dirti una cosa: quando ti metti a pedalare seriamente, ragazzo mio? A casa nostra non si può non aver confidenza con la bicicletta, non è proprio permesso. Sia chiaro». Non c'erano molte alternative: bisognava pedalare.

«La prima bicicletta con cui mi misi alla prova fu proprio la sua. Pensa che lui è sempre stato un uomo abbastanza minuto, non altissimo di statura, personalmente supero il metro e ottanta: per me era quasi una "biciclettina", eppure iniziai proprio così. Mi innamorai, come mi ero innamorato di sua figlia, e la scintilla scoppiò da quella piccola bicicletta». La curiosità ha varie possibilità di applicazione: Federico inizia ad applicarla alle biciclette, nello stesso modo in cui la applicava ai motori, con la medesima passione. Nel fine settimana, gareggia con amici, non solo, è anche il meccanico al seguito delle loro corse: mani sporche di olio e studi ed idee per risolvere le problematiche, prima del via, casco, pantaloncini, guantini e "garùn", come avrebbe detto Alfredo Binda, ovvero gambe, all'abbassarsi della bandierina e al via della contesa. Nel frattempo, a casa sua, aveva preso forma una piccola officina, in cui si cimentava nei primi lavoretti, con tanto di divanetto a rendere l'ambiente ospitale. Non mancava proprio nulla: un lavoro solido e un mezzo, un insieme di viti, bulloni ed ingranaggi, che gli aveva aperto un mondo in cui rifugiarsi a fine giornata. L'equilibrio si rompe proprio in quell'istante, circa sedici anni fa, per volontà di Federico, che si licenzia dall'incarico di orafo incassatore e ricomincia tutto dall'inizio. «C'era un'officina storica di biciclette, ad Alessandria, anch'essa gestita da padre e figlio. Il padre anziano si avvicinava alla pensione ed il figlio mi chiese di proseguire con lui la storia già iniziata: accettai e trascorsi dieci anni fra quelle mura, finché non iniziai ad avvertire una sensazione di malessere, quel posto iniziava a starmi stretto: volevo qualcosa che fosse pienamente mio, sviluppato e costruito attorno a ciò che immaginavo e in cui credevo». Sono sempre varie le ragioni dietro la percezione di "peso" che innesca il meccanismo del cambiamento, pur rischioso: alcune più evidenti, altre celate in dettagli che si vorrebbero differenti. «Ho in mente il bancone su cui facevamo le riparazioni: c'era disordine, attrezzi sporchi e logorati dal tanto uso. Avevo in mente un bancone in cui tutto fosse esposto, perfettamente pulito, ordinato: segno di trasparenza e professionalità. Come quando si entra nell'officina di un fabbro e lo si sceglie anche perché si nota l'attenzione con cui "cura" gli attrezzi del mestiere. Avevo in mente un'attività che fornisse un servizio: parola importante, da spiegare e da portare in una professione».

Federico Pezzano, da solo, metterà le basi di quello che, da lì a breve, sarà Fede Bike Service, nonostante le difficoltà e i dubbi dei primi periodi: «Io ho continuato, nonostante la pandemia che sarebbe emersa di lì a poco, e, da quel giorno, non conto le mattine che ho aspettato felice perché "sarei andato a fare il mio lavoro». Non è cosa da poco". Il fascino per la bicicletta è multiforme, ma l'espressione massima, almeno per Federico Pezzano, è nel meccanismo della ruota, più precisamente nel centrare la ruota: «Credo che il centro di questa "attrazione" sia legata al fatto che la ruota sia l'ultimo contatto della bicicletta con il terreno: un legame finissimo che, però, permette alla bici di sviluppare il suo movimento e la sua velocità. Un fatto che ho sempre osservato con grande attenzione». Allora si può iniziare ad indagare il concetto di servizio, ponendo, in primis, una distinzione tra mettersi al servizio e offrire un servizio: «Il primo concetto si ricollega a quel che prova a fare chiunque si relazioni con il pubblico. Il secondo concetto, quello di cui parlo io, si sostanzia in molte fattispecie differenti: ciò che fa la classica officina, la regolazione del cambio o il cambio delle pastiglie dei freni, ad esempio, e ciò che fa chi si occupa della messa in sella, ma non ci si può fermare qui. Offrire un servizio significa anche rendersi disponibili all'ascolto delle domande e dei dubbi, a prescindere dal fatto che il cliente scelga di far eseguire a noi il lavoro o meno, cercare di trovare una soluzione di fronte a qualunque problema si ponga». La scena più comune, da Fede Bike Service, infatti, è spesso quella di due persone sedute davanti ad un computer per minuti e minuti: l'acquisto avverrà, magari, online, in quell'ambiente, reso familiare anche dal tanto legno presente nell'arredamento, si apre un dialogo fitto, di domande e risposte, talvolta di interrogativi che restano sospesi nell'aria e permettono a Federico di crescere, di aggiungere ulteriore conoscenza alla propria professionalità. Intanto il concetto di bicicletta sta cambiando, gli esempi sono molteplici, quello più vicino a Pezzano viene da "Monferrando", un evento gravel che proprio Federico organizza: «La fatica sfocia in una festa bellissima, dove si trova il gusto di un panino gourmet, un bicchiere di vino, un dolce, la musica, la compagnia e anche una gara conclusiva: non sui pedali, ma cimentandosi nel cambio di una camera d'aria. Le persone, ormai, cercano questa cosa qui». L'attenzione al dato umano è certamente una prerogativa dell'approccio di Pezzano.

«Fare un buon lavoro, se possibile un ottimo lavoro, è importantissimo. Tuttavia anche il lavoro migliore se eseguito senza comprensione della persona con cui ci si relaziona è un passo fatto a metà, sbilenco, mancante di qualcosa. Donne e uomini possono passare sopra l'imperfezione, non passeranno mai sopra al non interesse, alla non empatia. Il motivo per cui riaprono quella porta è questo prima di ogni altro». Nell'ambiente si dice che Federico Pezzano riesca, spesso, a risolvere problemi di fronte a cui altri si fermano, lui ironizza, poi torna serio e aggiunge un altro punto alla lettura del proprio mestiere: «Non mi sento più bravo di nessuno, anzi, penso che il modo migliore di fare questo lavoro sia mettersi alla pari, di chiunque, dei clienti, come dei colleghi, perché solo così si impara e posso assicurare che almeno qualcosa si impara da tutti. I problemi che risolvo? Resto sveglio la notte a pensare fino a che non trovo la soluzione, come accadde tempo fa con un amico a cui smontai tutta la bicicletta la sera prima di un evento. Confesso che gli avevo già cercato una bici di scorta, per il timore di non riuscire a farcela». Del resto, Alessandria vive ancora la leggenda del "Campionissimo", di Fausto Coppi, l'idea della bicicletta sia come mezzo di locomozione che come mezzo sportivo è ben chiara nelle persone, altrettanto si può dire per la cultura della bici, quello che, forse, ancora manca, spiega Pezzano, è la comprensione del fatto che la bicicletta va oltre a questo: basti pensare a quanto fa bene alla nostra salute, alle endorfine che rilascia, alla sua capacità di liberare la mente, a tutta una serie di altri benefici di cui si parla ancora poco.

Al momento della realizzazione del locale, gli architetti hanno stoppato diverse proposte di Federico per l'arredamento del locale, tuttavia le più significative sono rimaste: il park tool in cui sono depositati tutti gli attrezzi da lavoro e l'atmosfera conviviale, in cui «si lavora seriamente ma c'è anche il momento dello scherzo, della battuta, dell'ironia, che è un toccasana», manca una spillatrice per la birra, un piccolo bar, un "bike bar", magari separato da una parete in vetro dall'officina, in modo da preservare un collegamento tra i due rami di Fede Bike Service. L'unico rammarico è il non essere riuscito a trasmettere ai propri figli la passione per la bicicletta, giocano a basket e sono attenti conoscitori di motori, che smontano e studiano in garage, in questo somigliano al padre da giovane. Proprio ad un garage è legata l'ultima storia di questa visita, una storia che torna indietro nel tempo: «Con il fatto che sistemavo le biciclette di tutti gli amici, davanti al mio garage c'erano sempre un sacco di automobili parcheggiate. Una sera, la situazione destò l'attenzione delle Forze dell'Ordine che mi citofonarono, chiedendo informazioni su cosa stesse accadendo. Spiegai, mostrai. Si fermarono anche loro ad osservarmi lavorare. Non è incredibile?». Sì, è incredibile ed è quello che la bicicletta può fare, lo sa Federico Pezzano, come lo sappiamo noi.

Catasta Pollino, Morano Calabro

Il tono della voce di Giovanni Gagliardi, all'improvviso, si abbassa, a tratti le parole sembrano spezzate, rotte, come quando si dice qualcosa che, anche solo nel pensiero, suscita felicità e un pizzico di incredulità, nel proiettarsi nel futuro e credere davvero alle elaborazioni della mente: «Ai tempi dell'università, a Firenze, la bicicletta era un'abitudine bellissima. Quei cinque chilometri, pedalando, erano l'unica attività fisica di quel periodo ed io stavo bene: conoscevo le vie del tragitto, per andare in sede, a lezione, come il palmo della mia mano. Sono passati vari anni, ora sono sedentario, in certi momenti vorrei tornare in bicicletta, poi penso che non sono più adatto e lascio perdere, rimando. Però frequento molte persone che viaggiano in bici, sto a tavola con loro, quasi potessero per osmosi trasmettermi tutto quel che sentono e che provano. Fino magari al giorno in cui troverò il coraggio di tornare in sella perché lo vorrei davvero e, nonostante il tanto temporeggiare, sono certo che lo farò succedere, come molte altre cose. Serve solo un pizzico di coraggio in più».

Ecco, la voce si spacca esattamente qui, un istante prima di cambiare discorso e di tornare a raccontare di Catasta Pollino, un progetto che trova il suo centro nel Parco Naturale del Pollino, il più grande in Italia, e desidera promuovere le specificità locali, dal punto vista umanistico, naturalistico e culturale, aprendone le porte al visitatore, prendendo per mano un territorio e aiutandolo nella crescita, come si farebbe con un giovane: le esperienze formano i ragazzi, il viaggio, il turismo, le attività e le esperienze stesse formano anche i territori, ne mettono in risalto le caratteristiche e le vocazioni. Allora, anche stamani, mentre, da Sibari, porta il figlio più piccolo, due anni solo, al mare e ha mille cose per la testa, con il telefono che continua a squillare, quasi a ritmare la stanchezza del lavoro e degli impegni, «ha una ragione per stare sul pezzo, per non mollare e non andarsene», perché la sua terra glielo ha fatto pensare più volte e da quella terra è partito spesso, andando lontano, ma in quella stessa terra è tornato e le radici non le ha mai sradicate, salde come quelle di quel bambino, accanto a lui in auto, che, nato a Palermo, vuole vedere il mare.

«Odi et amo, questa è l'alchimia con questi luoghi: non è misurabile. L'aspetto concreto è invece l'educazione che ci hanno dato e che ci siamo dati: non bastano i discorsi, serve rimboccarsi le maniche e agire». Di questo è fatta la quotidianità di Giovanni Gagliardi, di Manuela Laiacona, di Sergio Senatore e di Donato Sabatella che, dopo la creazione di Catasta da parte delle istituzioni, si sono aggiudicati il bando per gestirla, nonostante tutti gli indicatori fossero contrari, quasi dicessero "ma dove andate, ma dove credete di andare?". I numeri non possono parlare, ma le persone che li consultano avrebbero esclamato proprio così, perché Catasta Pollino è una struttura tanto bella quanto complessa, costosa: «Si tengono delle attività giornaliere con uno staff sempre a disposizione, per fare rete, per unire tutte le energie, creare una sinergia, tra artigiani del gusto, per esempio, enogastronomia, cicloturismo, tramite il noleggio di biciclette. Tutti strumenti da accordare per scoprire il territorio. Paghiamo dieci stipendi, le persone credono che guadagniamo, in realtà tutto viene investito per la struttura, per riscaldarla in inverno, tra le altre cose».

Allora perché ci si assume questa responsabilità, perché si prende addosso questa fatica? Perché è quello che tocca alla generazione dei quarantenni, dei cinquantenni, sottolinea convinto Gagliardi: «I nostri genitori ci hanno cresciuto, fatto studiare, fatto girare il mondo. C'era il posto fisso e c'era molto altro che oggi non c'è più. A noi tocca fare il passo successivo, ovvero soffrire per la prossima generazione». Il tutto nella cornice del Parco nazionale del Pollino: 56 comuni, due regioni, infinito, verrebbe da dire, infatti anche Gagliardi, pur essendo a casa qui, non ha mai visto tutti quei comuni.

Il Pollino, incastrato tra due mari, lo Ionio ed il Tirreno, ma con l'influsso anche dell'Adriatico, e gli Appennini, con le loro quote, fino a 2300 metri, ad un passo. Ventiquattro micro comuni, borghi e non finisce qui perché il Parco del Pollino è l'unico posto a sud di Roma in cui si pratica il rafting, specialità in cui si impegnano ben nove società, vede fiumi estesi per trecento chilometri, diverse varietà arboree, la flora, la fauna, tra cui il lupo più puro d'Italia, che non si è mai ibridato in questo vasto terreno. E ancora attività ristorative, ricettive e molte guide parco.

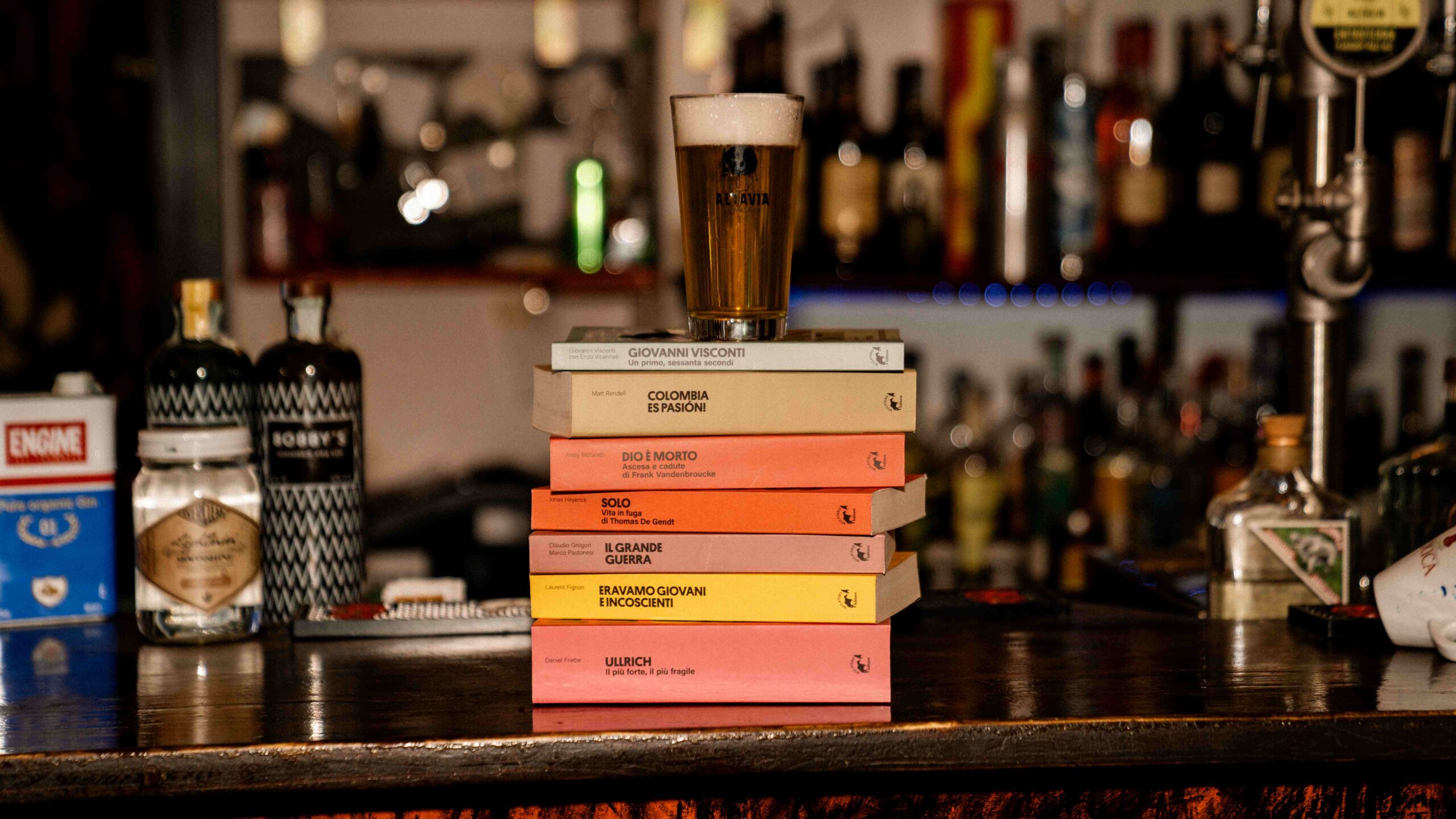

«Era ed è necessario cercare una sintesi per unire un panorama di ricchezze che, però, è disgregato, sfilacciato, a tutti i livelli, perché non si è costruita una massa critica e perché lo spopolamento, purtroppo, è una realtà. La struttura, a dire il vero, è un pretesto». Una sorta di sintesi è sugli scaffali dello spazio espositivo interno a Catasta Pollino, nella libreria, dove sono depositati volumi sul territorio, sui viaggi in bici, sul ciclismo, in generale, oppure nell'area espositiva museale, con i plastici ed i pannelli in tre dimensioni. Una raccolta di sfumature differenti è rintracciabile nel gusto e nei sapori: «Noi abbiamo un motto: "Se non lo faceva nostra nonna, non lo facciamo neanche noi". Si tratta di una sorta di fedeltà alle origini, alle cose genuine, naturali, quelle che si trovano a Catasta Pollino. Il "chilometro vero", più che il "chilometro zero", dove a contare sono le ricette originali, quelle fatte in casa. Penso alle Lagane fatte in casa con il fagiolo poverello bianco e la polvere di peperone, ovviamente con pasta fatta in casa, cotte non sul fuoco, ma al vapore, nel nostro forno. Oppure al mischiglio, una vecchia farina dei "poveri", di ceci, di fave, di orzo e di grano, con cui si fa la pasta. Ma anche a salumi, formaggi, alle birre artigianali del Pollino, ai suoi succhi, ai bocconotti riscaldati ed infornati per colazione».

Da qui, Giovanni Gagliardi, con il gusto dell'aneddoto, racconta di Peppone Calabrese e del suo progetto, a cui ha aderito anche Catasta: un gruppo di anziane signore, magari di nonne, che producono la pasta con il "mischiglio", a mano, non in azienda. "Mischigliamoci", si chiama così, e rispetta perfettamente lo spirito di Catasta Pollino, giungendo sino ai due vecchi mulini che ancora producono quella farina dei "poveri".

Allo stesso modo, è un pilastro il rapporto umano: quello che si è creato sin dai primi giorni con i fornitori, andandoli a trovare, incontrandoli e conoscendo il loro mestiere da vicino, condividendo qualcosa oltre al fatto puramente lavorativo: «Ci recavamo dagli artigiani, dove c'erano le greggi, talvolta compravamo prodotti "alla cieca", per assaggiarli ed immaginare il loro impiego: a chi sarebbero potuti piacere e perché. Abbiamo scoperto in questo modo quel miele alle erbe prodotto in altura, che ancora oggi vince svariati premi: vengono utilizzate piante selvatiche, dal perastro alla rosa canina, che conferiscono un sapore balsamico, puro. Un manifesto della diversità botanica che nel Pollino è enorme». Nel tempo, ovviamente, qualcosa è cambiato, il lavoro è aumentato e certe pratiche non sono più possibili, ma la spinta ideale è la stessa, la "vibrazione" è la medesima. Il "Pollino Bike Festival", dal 14 al 16 giugno, ne è una prova: incontrarsi, pedalare assieme, scoprire, divertirsi, fare un aperitivo in una cornice meravigliosa, esporre le proprie idee, condividerle, ascoltare ed imparare, poi tornare a casa e applicarle, progettare ancora: a questo serviranno gli Stati Generali degli operatori della Ciclovia dei parchi. Sempre con addosso il senso di responsabilità verso un paese, una terra, una generazione e tutte quelle che la seguiranno. Così, insieme alle biciclette, circoleranno le idee, si connetteranno le persone.

Non sappiamo se e quando Giovanni tornerà in sella. Sappiamo che lo vorrebbe, l'abbiamo scritto, ma conosciamo anche qualcosa in più, ovvero quanto Gagliardi creda nella spinta di una bicicletta. Sì, quella che si attua sui pedali per fare un metro in più, in salita, magari, su pendenze arcigne, in cui quella spinta e la volontà di completarla sono tutto. La voce di Gagliardi ora è piena di vigore, decisa, come quella di chi sprona qualcuno a cui tiene, a cui vuole bene: quel qualcuno è proprio la sua terra. «Mi piacerebbe che Catasta Pollino potesse diventare un punto di riferimento per il sud. Ancor prima, però, vorrei che cambiasse qualcosa nella mentalità. Alcune volte crediamo che, dove le cose vanno bene, ci sia solo un politico a farle funzionare. Ora, sia chiaro: la politica è importante e ha un ruolo decisivo, ma non dipende tutto dalla politica. Abbiamo una grande possibilità con i nostri comportamenti e con ciò a cui tendiamo. La sensazione è che, spesso, sembriamo aver smesso di desiderare, di voler costruire qualcosa, di volerlo cambiare, magari. Il punto è che, se non ci muoviamo noi, se non inneschiamo noi l'azione, non accadrà mai nulla. Non è facile restare in Catasta Pollino, andare avanti, ma, se non teniamo la posizione, cosa accadrà?». La risposta è sottintesa, come è sottinteso il fatto che Gagliardi, Laiacona, Sabatella e Senatore non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Foto in apertura: Alessandro Molinari da Catasta Pollino, Facebook

Mulinvélo, Pastrengo

Il vecchio mulino di Pastrengo era lì, fondamenta ben salde nel terreno, incurante dei secoli che passano, bastione possente su cui il cielo rovescia pioggia, vento, neve d'inverno e cappa di aria calda, canicola soffocante, d'estate. Dal 1800, anno della sua costruzione, erano duecento anni di intemperie e volti e voci che solo ciò che è di pietra e resta nel tempo può conoscere. Dagli inizi del 1900, quando, effettivamente, iniziò a macinare farina finissima e finemente curata, era già trascorso quasi un secolo e, per la parte di produzione, quel mulino era inattivo da un buon periodo. All'interno, vi lavoravano le figlie del proprietario: curavano una piccola porzione relativa alla vendita di farine che, altrove, non si rintracciavano. Il resto della struttura non era visitabile dai più, la meraviglia della sua artigianalità, dei suoi segreti, nascosta proprio da tutto il tempo che era ormai trascorso, come una fotografia, protetta dalla copertina, in un album.

Sulla sponda orientale del lago di Garda, a pochi chilometri da Verona, i cittadini di Pastrengo conoscevano quel mulino, come i quattro forti austriaci racchiusi in poco più di un chilometro e mezzo, il vecchio telegrafo e l'aeroporto per velivoli super leggeri: sapevano della loro esistenza per sentito dire, per qualche transito su quella strada, al mattino presto o alla sera tardi, per caso. Così accadeva anche a Massimo Gaiardelli, mentre, dapprima, lavorava in un'azienda di elettronica e, successivamente, in bicicletta accompagnava le persone in Toscana oppure sulle Dolomiti: era una delle prime guide in sella, qualcosa che precorreva i tempi e che lo portava lontano da casa per molte, forse troppe, settimane. A ben guardare, qualcuno che aveva visto oltre, seppur per quello stesso caso, c'era ed era proprio a casa sua: si trattava di Antonella, la sua compagna, in un giorno in cui cercava della farina di Kamut, non così diffusa agli inizi degli anni 2000. La porta dello spaccio per la vendita, poi, il resto in denaro che manca e quelle ragazze che le aprono le stanze abbandonate. La copertina dell'album è tolta, la fotografia è esposta. «Dovresti vedere quanto è bello, peccato sia in parte abbandonato»: frammenti di conversazione tra Massimo e Antonella. Parole che fuggono via, almeno per quel momento.

La realtà è che Mulinvèlo ha radici in quel dialogo e casa in quel vecchio mulino abbandonato. Massimo Gaiardelli gestiva un negozio di biciclette, a Sant'Ambrogio, divenuto ormai piccolo e con una comunità di persone sempre più grande a frequentarlo, l'idea era di un nuovo luogo in cui porre le fondamenta. Nel frattempo, un cartello su quel mulino, con la scritta "in vendita", un passaggio in auto su quella strada, a cinquecento metri da casa, un sabato pomeriggio a visitarlo e l'acquisto per trasferirvi tutte le biciclette ed il fulcro del mestiere di Massimo e Antonella. «La maggior parte dei lavori sono fatti a mano, con l'intenzione di mantenere e, se possibile, proteggere l'anima del mulino. Ecco la tramoggia, guarda i tubi che portavano su e giù la farina, l'officina, invece, era un vecchio bunker della guerra. Puoi toccare il sasso, sentirne l'antichità, ammirare gli accessori realizzati con materiale recuperato dalla vecchia struttura del mulino, osservare la cantina, l'interrato sotto, il bianco ed il nero, la sala macchine, attraverso i vetri, le malte colorate che, da gennaio del 2023, hanno dato sostanza alla ristrutturazione di questo gioiello dimenticato». Oltre a questo, vi sono spazi appositi dedicati all'abbigliamento, alle collezioni di bici, fino ad una sorta di appartamento, un luogo intimo, in cui accompagnare il visitatore, bere un bicchiere del pregiato vino della Valpolicella e fare un aperitivo, a pedali fermi, a ruote immobili, dove, comunque, la bicicletta resta lo sfondo, l'idea generatrice. Proprio al movimento delle ruote si riallaccia il nome: nei mulini è tutto un ruotare ed il verbo "mulinare", per riferirsi al rapido girare dei pedali mentre si corre in bicicletta, deve avere qualche legame con queste antiche strutture. "Vélo", invece, è bicicletta in lingua francese, ma non solo: ha lo stesso suono di velocipede e di velocità, un binomio affascinante sin da quando si è bambini. Gli stranieri che giungono a Pastrengo si guardano attorno incuriositi e si chiedono se davvero può esistere un mulino pieno zeppo di biciclette.

La risposta potrebbe fornirla un signore coi capelli bianchi che, pur avendo sempre pedalato, ora inizia ad avere mal di schiena, a far fatica in quella posizione, eppure, al pensiero di rinunciare alla "sua" bicicletta si sente più vecchio che mai e gli occhi diventano lucidi: «Quando un signore gentile e canuto arriva qui, ho la chiara percezione della bellezza del poter risolvere un problema per qualcuno, del sentirsi utili. Poi li rivedi quei signori: forse faranno solo il tratto da casa all'edicola in bicicletta, ma, grazie al consiglio giusto, alla posizione corretta, a una piccola modifica sulla bicicletta potranno continuare a farla e allontanare di qualche tempo l'idea della vecchiaia e la sua malinconia».

Massimo Gaiardelli ha vissuto ogni minima sensazione su una bicicletta, in anni e anni di pedalate controvento, come in quelle che continua a fare oggi, la domenica oppure il mercoledì mattina, quando il mulino è chiuso, per questo conosce perfettamente qualunque piccolo fastidio che può provocare questa esperienza: dalle scarpe strette, alla sella, al soprasella, alla posizione del collo e della schiena. «Il gesto della pedalata mette assieme molti movimenti e molti fattori per cui è sufficiente davvero poco perché da qualcosa di piacevole, pur nella fatica che si sperimenta, a un momento di fastidio e sofferenza. Credo che il nostro compito sia quello di predisporre tutto affinché le persone stiano bene in bicicletta». Le persone, sì, le donne e gli uomini a cui si rivolgeva già quando vendeva i primi cellulari, i vecchi portatili a valigetta, gli stessi che, quando lo incontrano, gli ricordano che il primo telefono mobile gli venne consigliato proprio da lui: «Decisi di abbandonare l'elettronica proprio quando capii che, per come si erano messe le cose, avrei dovuto lasciare da parte la mia attenzione per il lato umano: non avrei mai potuto. Resta, però, il fatto che, in ogni caso, si parla di un qualcosa più "freddo" rispetto alla bicicletta: il ciclismo permette tutta una contestualizzazione, sin dal primo momento in cui ci si conosce, pur essendo estranei. Questo avviene perché si svolge all'esterno, nella natura, ci si può chiedere da dove si proviene, dove si abita, qual è il luogo in cui ci si reca quando si vuole osservare un panorama, magari scoprirlo. Bastano queste poche domande per sentire di avere qualcosa in comune, no?».

Si spazia dalla disciplina su strada, al gravel oppure alla mountain bike dove è necessaria anche una base tecnica e qualcuno che ne illustri i dettagli: Gaiardelli si muove attraverso dei video per registrare gli allenamenti e, successivamente, mostrarli a chi si sta cimentando in quella pratica, affinché, rivedendosi, possa prendere coscienza degli errori commessi e cercare di migliorarsi, sempre attraverso il dialogo, il confronto, evitando a priori l'informazione calata dall'alto che non mette a proprio agio chi la ascolta e vuole assimilarla.

La bicicletta mette sullo stesso piano, sullo stesso livello, quello della strada, del sacrificio, della velocità e del vento, Gaiardelli cerca quel piano attraverso un invito a pedalare assieme, a guardarsi, a commentare quel che si vede e le sensazioni che si provano, le emozioni di quando dallo stupore per quel che c'è «quasi ti butti per terra e piangi», persino a prendere la sua bicicletta e a mettersi in gioco, prima di qualsiasi giudizio, perché la missione della bicicletta, unica pur in tante declinazioni, è, fra le altre, per Gaiardelli, dare il giusto tempo ed il giusto ritmo al tempo ed alle cose: allora il mulino a cinquecento metri da casa non è più normale, ma speciale, vale anche per i forti austriaci e per il telegrafo, vale per i profumi e per i sapori, di cui la zona di Pastrengo è ricca. Libertà, esperienze assieme, viaggi, borse da preparare: ecco gli ingredienti che, dopo tanti anni, sono antidoto all'abitudine e stimolo costante per l'entusiasmo anche in Gaiardelli stesso, che è stato maestro di sci ma la "goduria" di un giro in bicicletta non sa dove altro scovarla. Se di fronte ad un anziano signore il bello è risolvere un problema, permettere la continuazione delle pedalate, di fronte ai più giovani la sfida è suscitare interesse, lasciare un seme, che saranno, poi, loro a coltivare. La costante è la tematica legata alla sicurezza, connessa a una filosofia ben precisa: «Sento diverse persone che non usano la luce o non mettono il casco e si nascondono dietro al fatto estetico. La mia idea è netta: io ti procuro la luce più bella che c'è, il casco più bello, più comodo, ma tu lo indossi. Così togliamo alibi. Poi ognuno deve fare la propria parte e gli utenti della strada sono molti».

In una realtà in cui le grandi aziende dominano ed il prodotto, anche la bicicletta, è sempre più depersonalizzata, c'è un ritorno di fiamma per l'artigianalità, per quel che è su misura, un vestito pensato per la persona e la bicicletta è un mezzo che ha bisogno di questo adattarsi a chi dovrà salire in sella e pedalare. Allo stesso modo, il mulino di Mulinvèlo è un'esperienza, oltre ad essere un locale, un negozio, sulla scia di esperimenti simili a Girona, a Londra, con l'innovazione data, proprio, dall'essere un mulino, da tutti gli anni che ha trascorso a produrre farina, dal caso di quel giorno in cui vi è capitata Antonella, dalla ristrutturazione, dall'ospitare biciclette. Soprattutto dall'essere sempre stato il posto giusto, al momento giusto. Una sorta di magia realizzata dagli esseri umani.

Lost Road, Ferrara

Nelle campagne della Vallonia, in Belgio, vicino alle fattorie dove lavoravano i braccianti, intorno al 1700, i contadini dell'epoca preparavano la birra con ogni tipologia di cereale a disposizione in quei territori, non solo l'orzo, anche l'avena e la segale. Quella bevanda, caratterizzata da una modesta gradazione alcolica e da un gusto che non stancasse, doveva servire a dissetare i lavoratori agricoli nel caldo e nel sudore delle loro fatiche: l'acqua, a quel tempo, era meno salubre della birra che, post ebollizione, veniva depurata da batteri e microrganismi. La birra Saison, infatti, nasce in questo modo. Altrove, precisamente in Boemia, nella città di Plzen, in Repubblica Ceca, la birra Pilsener, abbreviata in Pilsner o anche semplicemente Pils, vedeva la propria origine ed il proprio peculiare sapore da un'acqua povera di sali minerali: non c'era alcuna lavorazione per ottenere l'effetto che tutti conosciamo, solo la terra le conferiva queste qualità. Birre chiare e birre scure: le seconde sono state, a dire il vero, in alcuni luoghi, le prime in ordine cronologico, in quanto ancora non si sapeva come cuocere l'orzo a temperature tali che non lo imbrunissero così tanto, consegnando, poi, il suo colore alla bevanda. Allo scendere delle temperature è corrisposto l'ingiallire della birra, le cosiddette bionde. Storie di terre e popoli, di culture? Ne eravate a conoscenza? Noi no, non così dettagliatamente almeno e la ragione per cui, ora, possiamo narrarle ha essenzialmente a che vedere con l'ignoto, le strade che si perdono, che si scelgono nel vuoto, al posto di quella battuta, in cui già ci si orienta perfettamente, portandosi dietro il dubbio, la paura, ma pure il coraggio e l'entusiasmo di quel che si può ancora inventare.

La nostra scoperta è partita da uno spazio difficilmente catalogabile, a Ferrara, in via del Mercato 6: l'osservazione scorge un bancone, dei dischi in vinile, molte lattine appese, un telefono ed una televisione vintage e diverse biciclette appese al soffitto. Si tratta, come aggiungerà Michele Massellani, di uno spazio unico, non di un birrificio, ma di un birraio itinerante, che ha studiato, progettato e costruito autonomamente ogni singolo dettaglio dell'arredamento di quei locali, fino ai tavolini dove ci si siede, appoggiando un boccale di birra, in attesa del primo sorso. "Lost Road" è il nome di questa struttura, anche se, per tutto ciò che c'è dietro quelle due parole in inglese, potrebbe essere il titolo dato a una storia, quella di Michele, in primis, quella di chiunque voglia ispirarvisi, in secundis. Fino a quattro anni fa, Michele Mascellani era lontano da qui. Aveva studiato economia all'università e, successivamente, era stato assunto in banca in qualità di consulente fiscale e normativo: giacca e cravatta, uno stipendio certo e un futuro già delineato. «Per dieci anni, quello era il mio mondo e, almeno all'inizio, credevo potesse esserlo per sempre. Ero un esecutore: mi veniva detto ciò che dovevo fare ed io agivo. Alla lunga, è diventato un peso. Dove avevo lasciato le mie idee? Dove era finita la mia creatività? Quell'incasellamento che, da una parte, era tranquillizzante, dall'altra era una gabbia che mi precludeva la realizzazione della parte più intima di me».

Da quel momento, la prima strada persa: Massellani trascorre vari giorni, vari mesi, in giro per l'Italia, frequentando corsi specializzati per diventare "birraio", al ritorno, in un piccolo impianto a casa prova a mettere in pratica tutte le nozioni apprese, qualche tempo e si licenzia. Perde tutto, raccoglie solamente la buonuscita che gli spetta per legge e, con quei fondi, inizia ad ideare quel locale che vi abbiamo descritto. «La prima reazione di chi si ha accanto, in questi frangenti, tira in ballo la follia di un cambiamento simile, senza alcuna certezza, senza alcun appoggio su cui cadere se non dovesse funzionare. I miei genitori, mia sorella, anche alcuni amici: "Hai studiato per questo, cosa ti salta in mente?". La volontà e l'idea sono difficili da capire per chi non sta vivendo quel che vivi tu, però, chi ti vuole bene può capire la motivazione, la spinta interiore che ti porta ad un salto nel vuoto di questo tipo. Chi ti vuole bene, alla fine, appoggia questa spinta». Qui il discorso si amplia ed esplora il termine cambiamento: spiega Massellani che, in fondo, tutti subiamo il fascino del cambiamento e tutti, almeno una volta, abbiamo pensato di stravolgere la nostra vita e ripartire da capo, in maniera differente. Poi, spesso, ci siamo fermati: «Normale, umano, direi. Gli esseri umani tendono a essere conservatori, anche se non stanno bene nelle loro scarpe. Lost Road è un invito a perdere la strada, ad accettare il rischio di perderla per ritrovarsi».

Sì, da quella "follia" la creatività ha continuato ad espandersi. Dapprima negli assaggi casuali in tutta la sua esperienza, che «permettono una memoria su cui fare affidamento per scegliere come strutturare la tua ricetta, dagli assaggi nella cucina della nonna, da bambini, noi riconosciamo le spezie, i profumi», all'osservazione della birra nel bicchiere, «quanto rimane la schiuma, se la sua grana è fine o pannosa», alle note olfattive, all'assaggio, «lì comprendiamo se ci sono sapori assonanti o dissonanti, coerenti rispetto al profumo», sino al lato tattile, «se lascia la bocca pulita, se restituisce pienezza, se è vellutata o acquosa», il tutto nell'introspezione di un momento di solitudine e silenzio in cui sono coinvolti tutti i cinque sensi: questa è l'arte di un birraio. Prendiamo in mano una lattina ed il suo design, all'improvviso, ci riporta al ciclismo, all'epoca di Coppi e Bartali, più avanti di Merckx, a tante imprese, al ricordo delle maglie storiche: saranno le due bande colorate e lo sfondo bianco, l'eco della maglia Bianchi, ad esempio. Le due bande cambiano colore a seconda della tipologia di birra, nello spazio bianco, invece, una scritta a raccontare come siano i lunghi giri in bicicletta a Ferrara, nella grande pianura e nei luoghi più sperduti, accanto allo scorrere del Po, alle sue acque, a ispirare birre «fresche, equilibrate e pericolosamente facili da bere». Il legame tra le birre di Lost Road e la bicicletta è stretto e ricco di sfaccettature: si nota non solo per la cargo bike di Michele Massellani, il mezzo che usa per le consegne, sempre parcheggiata davanti alla vetrina, vicino alla distesa di tavolini, non solo per la vecchia Cinelli appesa all'interno del locale, ma si definisce bene anche in relazione alla città, a Ferrara, che, da sempre, dedica una particolare cura alla ciclabilità e alle persone che pedalano, oppure in relazione a tutti i ciclisti che, di tanto in tanto, si fermano qui a bere una birra, mentre prendono fiato e leggono un giornale, una rivista. I giri in bici di cui parla l'etichetta sono quelli di Michele che, sin da ragazzino, ha conosciuto la città attraverso i pedali.

«La birra è una sorta di prolungamento, di continuazione di quel che si vive in un giro in bicicletta: un modo, insomma, per conservare quel che si è appena vissuto, parlandone con gli amici, davanti ad una bevanda dissetante e beverina, prima della doccia finale, al rientro a casa, magari. Una bevanda studiata appositamente per non stancare ed essere adatta a quella circostanza: non troppo corposa, non troppo alcolica, ma appagante, come un premio, una ricompensa». Michele Massellani riflette spesso sul fatto che, in Italia, non ci sia una vera e propria cultura della birra, maggiormente sviluppata, semmai, è quella legata al vino: questa mancanza, in realtà, si traduce in diversi aspetti che tutti possiamo osservare e che Massellani ben analizza: «Spesso parliamo di birra bionda o birra rossa, di "bevanda gialla più conosciuta al mondo”, parliamo di alcune caratteristiche, il fatto che sia dissetante o meno, conosciamo, forse, la zona d'origine, nemmeno sempre, ma non finisce lì. Ci sono enormi differenze tra le birre industriali e quelle artigianali, soprattutto una birra è sempre e in particolare modo legata da uno stile, ad un'interpretazione, alla cultura di un popolo, ai suoi costumi, alle sue usanze. A quel punto si apre davvero un mondo».

Accade molte volte: Michele Massellani racconta le proprie birre in eventi pubblici, con molte persone ad ascoltare, prova ad esaudire le loro curiosità. Ad esempio, rispetto alla prima birra da lui prodotta, elaborata sullo stile di quella bevuta a Colonia, in Germania, dopo vari assaggi da bevitore curioso. Al rientro a casa, ha iniziato a provare a ricostruirne il gusto, avvicinandosi sempre più, ad ogni modifica, fino al gusto che voleva sentire, quello giusto, perfetto, desiderato. Ma c'è di più, perché molte domande, molto interesse è proprio per la storia di Michele, per quella vecchia vita sicura abbandonata e per l'incertezza scelta per riprendersi la creatività e la possibilità di realizzare pienamente ogni sua capacità come persona: «Le persone vogliono sapere, si immedesimano e magari trovano il coraggio per intraprendere la loro strada del cambiamento, per avventurarsi su una via sconnessa che potrebbe accompagnarli a quel che davvero vogliono». Qualche volta Massellani si fa prendere dalla timidezza, si sente imbarazzato nel racconto, poi, pensa che è necessario, che a chi è venuto alla degustazione può servire e inizia a narrare, come ha fatto oggi, con noi. In questo spazio non definibile a priori, immerso nel fascino di quel che è necessario esplorare, nel profumo e nel sapore di una birra, nel vento e nella velocità di una bicicletta, per le strade di Ferrara.

Crazy Sport, Vittorio Veneto

Roberto Catto è sincero, spontaneo, probabilmente i suoi sessant'anni e tutte le esperienze vissute lo aiutano, così ce lo dice subito: «Non conosco una parola di inglese, non sto esagerando. Non ci capisco nulla. Mi pare, però, che "crazy" abbia un bel suono, armonico, delicato e un pizzico strano, fantasioso, veloce come una discesa e aspro come una salita, con dentro il sibilo del vento. L'ho scelto per questo, quando si è trattato di dare un nome, un'identità, a questo luogo e, alla fine, lo rispecchia perfettamente. Forse, con l'età, mi sarebbe piaciuto usare qualche termine dialettale e, magari, avessi dato vita a questa attività solo pochi anni fa, l'avrei chiamata "Sport Matt". Del resto, c'è della follia, buona si intende, in tutto questo». A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in via Menarè 164, si respira l'aria delle terre del Prosecco, delle sue colline, dove sfrecciano biciclette da corsa, gravel, mountain bike e dove le persone si fermano a respirare e ad osservare un panorama che è patrimonio dell'Unesco: le Dolomiti sono una cornice di neve in inverno e di frescura in estate, Venezia, le sue gondole, la sua laguna e la sua arte sono ad un passo. Fuori dalle mura tutto questo, dentro le mura tante biciclette, di ogni tipologia e sfumatura, di ogni grandezza e peso, adatte ad ogni disciplina e percorso. Dentro le mura anche una sottile incredulità: «Sono circa cinquant'anni che pedalo. Quante strade stanno in tutto questo tempo? Quanti piccoli pezzi di mondo esplorati? Credo tanti, tantissimi. Infatti la logica, la razionalità pura, dovrebbe portarmi ad avere esaurito quella voglia instancabile di disegnare un tragitto e partire all'avventura: invece no, ancora adesso io aspetto la domenica con lo stesso fervore e mi sveglio con la medesima gioia perché non vedo l'ora di arrivare in un'altra città, in un altro paese, stancarmi, sudare e prendere la via di casa con la convinzione che le strade nuove non finiscono».

Le vie di Gorgo al Monticano non sono così distanti da qui, ed è proprio da quelle parti, in un paese di confine, che è iniziato tutto per Roberto, un ragazzo cresciuto nell'officina di meccanica del padre, dove si occupava di automobili, pur sentendosi da sempre lontano da quel settore, un lavoro che «aveva a casa e, quando bisogna lavorare, ci si adatta e si fa tutto quel che serve, senza troppe storie: sono cresciuto con i miei genitori che mi dicevano così». Agli albori, nel primo negozio, circa 150 metri quadrati, c'erano non più di cinque biciclette e Catto non dormiva la notte, mettendo il piede giù dal letto al mattino con un un'unica affermazione, chiara, in mente: «Sono stufo. Ora vado là e chiudo tutto, non si può continuare così». Questa scena si ripete per più di mille giorni, circa tre anni, fino a che tutti gli ingranaggi del nuovo mestiere sembrano iniziare a girare: non è più solo una passione mista all'intraprendenza di un ragazzo che aveva fatto un salto nel buio, «quella che riempie le giornate, che non ti fa mai chiudere, anche se, a conti fatti, dovresti, perché, nonostante le tante ore, non porti a casa abbastanza denaro e con la sola passione non si mangia», è diventato un lavoro. Sei anni, tondi tondi, in quei locali, fino a che un amico d'infanzia e di biciclette gli chiede se vuole mettersi in società con lui perché c'è un'opportunità da non perdere, per migliorare, per crescere. Stiamo parlando della seconda sede di Crazy Sport, a non più di cento metri da quella attuale, diventata sede circa quattordici anni fa, di trecento metri quadrati, dove, passo passo, sveliamo questa storia. I nostri piedi sono ben piantati a terra, ma la mente segue traiettorie insondabili, disegnate da Roberto che, all'improvviso, dal nulla, ci porta in Mongolia, in un ricordo di sedici anni fa, ancora nitido come il primo giorno.

«Eravamo in uno spiazzo, con mia moglie, stavamo per posizionare la nostra tenda. All'improvviso abbiamo visto arrivare una donna, a cavallo, con il figlio, un bambino, fra le sue braccia. Ci si scambiano aiuti, ognuno fa quello che può, con quello che ha, poi, mi viene in mente di chiedere a quella signora se mi permette di fare una foto-ricordo assieme a lei. Ho cercato di farmi capire, in qualche modo: ha preso ed è andata via, senza darmi la possibilità di aggiungere altro. Sai, sono culture talmente diverse che ho pensato di averla offesa con quella richiesta, di essere stato inopportuno, insomma, fino a che, mezz'ora dopo, è tornata con nuovi abiti, quelli della festa, per concedermi la fotografia che le avevo domandato. Ho i brividi a ripensarci, è stato troppo bello. Senza la bicicletta sarei mai arrivato a scoprire questa forma di accoglienza e disponibilità? Non lo saprò mai, ma credo di no». Se quel viaggio è stato possibile e quella serranda viene alzata tutte le mattine, dopo tanti anni, il merito è certamente di Roberto ma anche di tanti gesti, all'apparenza minuscoli, scontati, che tutto sono tranne che ovvi o piccoli per chi intraprende un nuovo lavoro assumendosi rischi e responsabilità. In tutte le mattine in cui Catto pensava di chiudere c'era, infatti, sua moglie a dirgli che avrebbe dovuto continuare perché le cose sarebbero cambiate e una soluzione l'avrebbero trovata insieme: «Lei vedeva questo entusiasmo bambino a cui non riusciva a dire nient'altro se non un incoraggiamento, uno sprone. La propria passione può far bene anche ad altri, io ne ho quotidianamente le prove». Roberto Catto si riferisce a tutte le volte in cui, per strada, magari ad un semaforo, scorge qualche conoscente in sella, lo guarda e si ricorda delle prime volte in cui lo vedeva passare dal negozio: «Qualcuno non conosceva per nulla la bicicletta: si sedeva attorno alle due botti che abbiamo e che sono il centro, il punto di incontro del negozio, e stava ad ascoltare, talvolta interveniva con poche e semplici domande. Giorno dopo giorno, di settimana in mese e di mese in anno hanno acquistato una bicicletta, hanno provato, si sono divertiti e adesso almeno una parte della loro giornata ha a che fare con le ruote, i pedali ed il vento: fosse per andare al lavoro, a scuola o a fare una gita, appena l'aria si scalda, talvolta anche sotto la pioggia d'autunno. Sprigionare entusiasmo è salutare».

Crazy Sport esiste da ventitré anni, un tempo sufficiente perché molte cose cambino. Alla fine degli anni novanta ed agli inizi del 2000, racconta Catto, che era più facile fare gruppo, trovarsi e partire per una vacanza in bici, magari in venti o più persone, ora sono gli eventi a radunare grandi numeri, forse, spiega, è cresciuta l'attenzione alla bici come mezzo, a livello tecnico e meccanico e si è un poco modificato quel genuino stare insieme nato dal caso, a costo di stare stretti in un piccolo appartamento. La bicicletta, invece, non è cambiata, semmai ha aggiunto specializzazioni e forme di interpretazione: dieci anni fa, ci si chiedeva cos'altro si sarebbe potuto inventare, incrementare, oggi si ha la tentazione di farsi la stessa domanda e la certezza che le novità saranno ancora tante, alcune nemmeno immaginabili. Roberto ha voluto sperimentare tutte le varietà di bicicletta e ciascuna ha contribuito a renderlo quel che è oggi, ad arricchirlo di sensazioni ed emozioni che può raccontare ai più giovani che, entrando, lo salutano semplicemente con un "ciao" e lui ne è felice: «La bicicletta da strada ti porta allo Stelvio, ai tornanti, ad imitare i grandi campioni, il gravel per me è essenzialmente viaggio ed esplorazione, è sempre esistito, in fondo, anche quando non se ne parlava così tanto, forse, come una visione, un'idea di pochi, la mountain bike coniuga tutto questo con l'adrenalina, mentre il downhill è soprattutto adrenalina allo stato puro e la bicicletta elettrica la possibilità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino e via, ancora in salita, fino in cima».

Il tempo è passato anche su Roberto Catto, non solo perché sono aumentati i chilometri che ha percorso in bicicletta, ma perché è diverso anche il suo approccio con chi arriva da Crazy Sport: «I primi giorni avrei voluto non essere io il negoziante, ricordo che balbettavo appena arrivava qualcuno, ero sempre preoccupato, non mi sentivo all'altezza. Di fatto, è solo questione di esperienza: oggi so riconoscere la tipologia di cliente che mi trovo davanti, capisco se è una persona appassionata di viaggi, oppure di tecnica e meccanica. Per ognuno è differente il discorso che si può fare e la profondità a cui è possibile arrivare. Le persone sono differenti ed è la bellezza di questo mestiere». Alla fine, tutto ritorna all'essere umano, al fatto che siano proprio gli esseri umani ad essere misura di quel che accade, sin da quando, da giovanissimi, mettono piede in negozio e scelgono il «loro primo vero mezzo, un passo decisivo, perché a quel punto vivranno la strada e se saremo riusciti a mettere in loro il seme del rispetto reciproco e della condivisione sarà tutto più facile».

Già dal martedì, al tavolo del negozio, Roberto progetta la pedalata che farà la domenica successiva: è un rito, un'abitudine per continuare a godersi la bici anche nel tempo libero, per non ingabbiarla, per lasciarla libera come è sempre stata e come deve essere. In mente ha una data, il 10 marzo 2031, quando Crazy Sport compirà trent'anni e lui, pensione o meno, lascerà la gestione del negozio a suo nipote che guardandolo ha preso la sua stessa passione e da tempo collabora, portando una ventata di gioventù e novità. Roberto passerà nel locale tra un giro in bici ed un altro, tra una gita in camper ed un'altra, si fermerà a chiacchierare, vicino alle botti attorno a cui si vede il Giro d'Italia, il Tour de France o le Classiche. Al nipote ha già fatto due raccomandazioni: «Prova tutte le biciclette che puoi, non lasciartene sfuggire alcuna e apri la tua mente il più possibile, come i vasti spazi che si vedono in sella: il futuro arriverà solo così». E più di questo davvero non si può dire, sulla strada delle colline del Prosecco, con le Dolomiti vicine e Venezia non lontana.

Riviera outdoor bikeshop, Finale Ligure

Finalborgo è racchiusa, quasi abbracciata, dalle sue mura di sapore medievale, che la proteggono pure dal mare e dal suo sciabordare inquieto nei giorni di tempesta. I mattoni a vista delle case, disposti secondo una precisa architettura, racchiudono una storia antica, simile a quella scritta in vecchi libri, impolverati, in qualche scaffale, dietro una porta che nessuno apre da troppo tempo. Qui, peraltro, le porte sono tutte piccole, molto piccole, somigliano più ad ingressi di cantine, di scantinati, che non di case o di locali: le persone vi camminano accanto e arrivano fino ad una minuscola piazza, un angolino di pace, dove al centro una fontana continua a zampillare acqua . Lì un anziano signore, appoggiato al bastone della sua vecchiaia, saluta un giovincello, pieno della spavalderia bella della gioventù, nella sua tenuta da corridore: nel mezzo di questa scenografia, quei due stanno così bene assieme, come tutta la storia e questi giorni nuovi. Il nostro mondo, stamani, sarà dietro una di quelle porticine che permette l'accesso in uno spazio circondato da volte in mattoni e colori che segnano la strada, dapprima verso un'officina a vista in cui il bancone è un vecchio tavolo da falegname riadattato e cosparso di attrezzi sporchi, talvolta consumati dal tanto lavoro, sui muri sono appese parti di biciclette ormai a riposo, qualche sospensione, qualche tratto di un manubrio, telai storici, foto particolari e alcuni aggeggi inusuali, parti meccaniche inventate e ricavate da chissà quale attrezzo della vita di ogni giorno. Fino ad arrivare ai tavoli del bar, dove qualcuno si siede a bere una birra e a leggere il giornale, mentre in officina la sua bicicletta viene "curata". Le mensole sono costruite con pezzi di forcella e anche la porta della toilette è suggestiva: si chiude da sola, attraverso un martelletto che fa da contrappeso. La piazza là fuori è Piazza Garibaldi, il locale è Riviera Outdoor Bikeshop e già nel nome ci sono il mare ed il vento, la bicicletta e la Liguria.

Le parole di Luca Bondi, ideatore del luogo, aggiungono dettagli del passato, scene della quotidianità, che, con un poco di attenzione, non fatichiamo a riprodurre nella mente, come si svolgessero davanti ai nostri occhi, come se una macchina da cinepresa, dopo averle catturate e memorizzate, le riproducesse su un grande schermo: «Le mie mani, anche da ragazzino, dovevano sempre essere sporche: svitavo e avvitavo i bulloni, smontavo e rimontavo, rompevo, talvolta, dalle macchinine che i nonni portavano la domenica pomeriggio, alla loro pista, sino alla bicicletta. Ho scoperto così la magia del movimento di una ruota: la catena sui pignoni e un semplice tocco al pedale per innescare uno spostamento. L'esplorazione delle mie mani mi ha, piano piano, svelato ogni segreto di una bicicletta». La creatività è qui oppure, forse, nel fatto che non ci sia un solo metodo per aggiustare una bici e che, volendo, è possibile utilizzare tutto, ma davvero tutto per rimetterla in strada, anzi, a Finale Ligure, per restituirla alla terra e alla polvere del fuoristrada di cui questa città di riviera è l'universo: anche delle tubazioni di metallo, dismesse, prese da un reparto idraulico, oppure della semplice bulloneria che non ha nulla a che vedere con la bicicletta stessa. «Sì, una scuola di inventiva, perché il fuoristrada è il regno della velocità e dell'improvvisazione, non c'è molto tempo per riparare un guasto, il "pronto soccorso meccanico" deve essere celere, così tutto ciò che abbiamo attorno diventa possibile "cerotto", "medicazione". All'inizio di una giornata lavorativa questa possibilità fa la differenza: non sai se riuscirai nel tuo intento, ma sai che per provarci dovrai sfidarti, non ci saranno due giorni uguali, due soluzioni uguali. La noia è lontana».

Luca Bondi è partito dall'Istituto Tecnico Industriale della sua città, a cui si recava sui pedali, ed è passato per l'università di Genova, dove studiava ingegneria meccanica e la bicicletta non la vedeva quasi più per questione di tempo e di impegni affollati nelle ore di una giornata: non si è mai laureato, tuttavia, e, quando è tornato a Finale Ligure, aveva necessità di un lavoro, per mantenersi, per diventare davvero grande. Nelle serate parlava di biciclette e dei viaggi in cui accompagnava i turisti, in una delle prime esperienze lavorative, dopo aver fatto il bagnino, mestiere classico delle estati degli studenti, sulle spiagge: «Avevo conosciuto la bici soprattutto dal punto di vista meccanico, essere accompagnatore mi ha permesso di vedere da un altro lato quel mezzo che tanto mi affascina. La bicicletta porta da un posto all'altro, da un bosco ad una strada, da un sentiero ad un ampio viale e in questo tragitto permette la "contaminazione" con luoghi e con persone. Ho un amico che vive in Australia, ci vedremo ogni sette, otto anni, ma ci scriviamo ogni settimana: l'incontro è stato in quei viaggi in compagnia, in quella condivisione, altrimenti l'Australia non l'avrei nemmeno incrociata tanti sono i chilometri a dividerci. Questa è l'altra faccia del ciclismo». Nel 2002, proprio nel momento in cui la mtb era in continua evoluzione nella zona, tutto ciò confluisce nel locale a cui si accede attraverso la minuscola porta affacciata alla piazza con la fontana: «Io sapevo fare questo, mi riusciva abbastanza bene e mi è venuto naturale pensare che avrei potuto essere utile a qualcuno».

Nel via vai di persone qualcuno porta una vecchia mountain bike, di quelle con cui scorrazzava sui sentieri e gustava il piacere di una curva disegnata particolarmente bene, di una discesa adrenalinica, della polvere che si alza in nuvole illuminate dal sole e si appoggia alle gambe e alle braccia, di un tavolino e dell'acqua ghiacciata dopo la fatica. La richiesta spesso è di restituirle nuova vita, dopo che, magari, è stata per anni chiusa in un garage o in uno scantinato, affinché quel signore, anni dopo, possa utilizzarla per andare a fare la spesa o per passare in edicola a comprare il giornale, il quotidiano: «Non diciamo mai di no, cerchiamo di fare il possibile, anche se spiace vedere alcune biciclette dimenticate, però, guardandoci attorno, nel locale, un modo per permettere ancora qualche pedalata lo troviamo sempre, pure se bizzarro, inconsueto». La differenza, precisa Luca Bondi, è netta: ci sono coloro che usufruiscono del mezzo, gli utilizzatori semplici, e coloro che, invece, provano a conoscerlo. Ai primi non interessa pressoché nulla tanto dell'aspetto meccanico, quanto di ogni altro studio che possa riguardare la bicicletta, l'aspetto "culturale" è messo da una parte: la bici serve loro per spostarsi, magari anche per emozionarsi o vivere sensazioni che ricercano, ma non hanno interesse nell'approfondire o nel conoscere. I secondi, invece, magari si fermano a osservare quel che accade dentro l'officina: restano lì con aria discreta, qualche volta fanno una domanda e così capiscono qualcosa in più della bicicletta, che la utilizzino da molto o che siano ai primi approcci non cambia nulla, in fondo. «Anche il nostro modo di rapportarci cambia: nel primo caso non servono spiegazioni, non sarebbero ascoltate, non sarebbero utili, nel secondo, invece, sono essenziali. Vedi, la bicicletta non resta ferma sui rulli, in una stanza, ma si sposta, viaggia tra luoghi ed è quello che incontra in questo viaggio ad essere la variabile, l'incognita. Quando consigliamo una bici o quando la scegliamo deve essere questa la nostra bussola per orientarci e decidere consapevolmente. Qualcuno lo capisce, qualcuno no: noi dobbiamo continuare a crederci».

L'empatia, in poche parole. Una qualità che, a differenza di altri, non si può mai davvero essere certi di avere acquisito, perché essere empatici significa comprendere quel che la persona cerca, quel che vuole, capire appieno i suoi bisogni, i suoi desideri, le necessità e le paure: «Capita di riuscirci, è vero. Ma dobbiamo essere sinceri e ammettere che alcune volte non riusciamo proprio ad arrivare dall'altra parte, che questo dialogo non si crea e la bicicletta si cerca da un'altra parte. Non è solo una questione di vendita, spiace perché per chi fa questo lavoro il rapporto umano è al centro». Il bar è parte fondante di questo discorso: una decina di anni fa non erano molti i locali a tematica ciclismo che offrivano anche ristorazione, Riviera Outdoor fu uno dei primi a portare questa innovazione e fra queste mura c'è ancora un sottile orgoglio. Ogni tanto, Luca dispone le sue bici su un cavalletto, ne osserva il telaio, ripensa ai cambiamenti che ha apportato, alle migliorie che ha ricercato per i suoi clienti e aspetta che siano altri occhi a vederle, a farsene un'idea, a giudicarle: anche quella è una prova nel suo lavoro, capire se i suoi gusti coincidono con quelli delle persone che vanno a trovarlo, se riesce a mantenere una sintonia. Se accade si sente soddisfatto e ricomincia a pensare e a programmare.