Si va a Parigi: ne parliamo con Miriam Vece

Dopo 36 anni nel settore della Velocità, in pratica dalla partecipazione di Elisabetta Fanton a Seul 1988, e per la prima volta nella specialità del Keirin, presente nelle prove olimpiche dal 2012, l'Italia torna alle Olimpiadi. Il numero di telefono che digitiamo istintivamente è quello di Miriam Vece, ventisette anni, di Romanengo: sono state le sue prestazioni nel lungo percorso di qualificazione a permettere questo ritorno e questa prima volta. La certezza dopo la prova di Nations Cup di Milton, nel fine settimana del 20 e 21 aprile: «Devo ammettere che il sistema di punteggio per la qualifica non è più complesso come a Tokyo. In realtà, l'inizio di questo "viaggio" non è stato particolarmente brillante, penso all'Europeo e alle prove a Giacarta. Poi, qualcosa è cambiato, probabilmente al Cairo, in Egitto. Un quarto posto nella Velocità è come se mi avesse sbloccato. Se ci ripenso, da lì, su sei coppe, ho ottenuto cinque finali nel Keirin, allora, probabilmente, ho affrontato tutto in maniera più rilassata e le cose mi sono sembrate più naturali. Diciamo che il sentore della qualificazione era nell'aria da diverso tempo ormai, ma, sai, serve la certezza». Potrebbe sembrare scontato chiedere a Vece cosa provi, se sia felice, noi glielo chiediamo lo stesso e lei risponde stranamente riflessiva, tranquilla, gestendo perfettamente la felicità che pur si avverte: «Fino a Parigi sarà solo una lunga attesa. Per ora so solo che partiremo, arriveremo lì, gareggeremo, sarà la prima volta nel Keirin e chissà come andrà. C'è qualche intervista in più e una maggiore attenzione dell'opinione pubblica. Forse, al ritorno, farò una festa. Per ora so solo questo, forse, non appena arriverò capirò qualcosa in più. Sia dei Giochi Olimpici che di questa felicità».

Se ne parlava, sì, con Ivan Quaranta, responsabile tecnico del settore, e con lo staff della Nazionale. Se ne parlava anche quando non c'era quasi nulla e questo Vece lo sa benissimo. «Quando Quaranta ha iniziato il suo lavoro eravamo, in pratica, degli "scappati di casa", gli Europei sono arrivati dopo e noi ci abbiamo sempre creduto. Anche se, per quanto mi riguarda, almeno all'inizio, ho quasi sempre respinto ogni consiglio di Ivan»: una risata interrompe il flusso delle parole, mentre i rumori dell'esterno attraversano il telefono. «Siamo cane e gatto. Lui mi proponeva qualcosa ed io sostenevo esattamente l'opposto: pareva una cosa fatta di proposito. Penso ai rapporti, ad esempio: ero sistematicamente contraria a quelli indicati da Quaranta, poi li adottavo e facevo bei tempi. Ma gli esempi sono davvero innumerevoli». A ben guardare, anche per la specialità è successo qualcosa di simile: Miriam Vece non pensava minimamente al Keirin, anzi, in un certo senso lo temeva da una caduta avvenuta quando era juniores. Per questo non l'aveva più rifatto e non voleva più rifarlo: «Non sai quante volte mi sono sentita dire: "Buttati, devi buttarti, senza pensare. Buttati". Il difficile è proprio la mischia: biciclette che arrivano ovunque, contatti, millimetri di distanza che si annullano con un movimento e si rischia di finire a terra, di farsi parecchio male». Quel timore è passato, è lei stessa ad affermarlo con un certo orgoglio: «Ora chiudo gli occhi, un respiro e mi butto. Se mi toccano? Proseguo lo stesso, testarda».

Per qualche istante c'è la tentazione di sentirsi pioniere, di aver aperto o riaperto una strada, di essere la prima in qualcosa. «Sì, a livello personale è una soddisfazione importante essere i primi, ma se, poi, ti volti e dietro di te rischia di non esserci nulla? Può bastare essere la prima? Io credo di no. Negli ultimi tempi, per fortuna, si stanno avvicinando più ragazze a questa disciplina, sarà per la parte di storia che è già stata scritta, ma ancora non basta, soprattutto perché sono molto giovani e chissà se un domani proseguiranno. Potrebbe anche non esserci un seguito, dietro di noi, e mi spiacerebbe davvero. Ora ci sono le medaglie al Mondiale ed all'Europeo, ma quando eravamo giovanissime noi, io, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo, ma in generale tutte le ragazze del quartetto o delle altre specialità, probabilmente sarebbe stato saggio anche da parte mia fare quel tipo di scelta, invece sono andata incontro al buio: non sapevo cosa ci sarebbe stato. Il mio periodo in Svizzera racconta anche questo». Proprio dalla Svizzera spiega di aver imparato tanto, tantissimo: a partire dalla lingua, «perché quando sono arrivata non sapevo proprio una parola di inglese, ora lo parlo molto bene e spesso anche quando parlo italiano mi viene in mente il corrispettivo inglese, oltre a tanti allenamenti e tante amicizie».

La sua famiglia e molti suoi amici hanno scoperto dai giornali la definitiva conquista del pass per i Giochi Olimpici dai giornali. Lei, ora, ripensandoci, non riesce a non pensare ai periodi più difficili passati: nel 2017, ad esempio, con la chiusura del velodromo di Montichiari, oppure nel 2020, nel periodo della pandemia ed in quello immediatamente successivo: «Se penso alle più giovani, ad un qualcosa che possa essere utile per loro, direi una cosa che si dice spesso, che è vera, ma, talvolta, a forza di ripeterla, sembra banale. Non lo è. I sacrifici tornano davvero indietro nella quotidianità, questa restituzione dell'impegno e dell'abnegazione esiste realmente. Sai quale credo sia il problema? Che non si sa quando avverrà quella restituzione, potrebbero servire anni e, nel frattempo, le persone si perdono perché non sanno cosa fare, se proseguire, se fermarsi, se davvero ci sarà una ricompensa. Il tempo che scorre impone di decidere e, se dai tanto e nulla torna, rischi di decidere di smettere di dare o di dare in un altro campo, in un altro modo. Questo aspetto c'è, non bisogna nasconderselo. Però fare sacrifici è necessario e, prima o poi, qualcosa ritorna. La mia partenza per Parigi, per i Giochi, lo testimonia».

Mulinvélo, Pastrengo

Il vecchio mulino di Pastrengo era lì, fondamenta ben salde nel terreno, incurante dei secoli che passano, bastione possente su cui il cielo rovescia pioggia, vento, neve d'inverno e cappa di aria calda, canicola soffocante, d'estate. Dal 1800, anno della sua costruzione, erano duecento anni di intemperie e volti e voci che solo ciò che è di pietra e resta nel tempo può conoscere. Dagli inizi del 1900, quando, effettivamente, iniziò a macinare farina finissima e finemente curata, era già trascorso quasi un secolo e, per la parte di produzione, quel mulino era inattivo da un buon periodo. All'interno, vi lavoravano le figlie del proprietario: curavano una piccola porzione relativa alla vendita di farine che, altrove, non si rintracciavano. Il resto della struttura non era visitabile dai più, la meraviglia della sua artigianalità, dei suoi segreti, nascosta proprio da tutto il tempo che era ormai trascorso, come una fotografia, protetta dalla copertina, in un album.

Sulla sponda orientale del lago di Garda, a pochi chilometri da Verona, i cittadini di Pastrengo conoscevano quel mulino, come i quattro forti austriaci racchiusi in poco più di un chilometro e mezzo, il vecchio telegrafo e l'aeroporto per velivoli super leggeri: sapevano della loro esistenza per sentito dire, per qualche transito su quella strada, al mattino presto o alla sera tardi, per caso. Così accadeva anche a Massimo Gaiardelli, mentre, dapprima, lavorava in un'azienda di elettronica e, successivamente, in bicicletta accompagnava le persone in Toscana oppure sulle Dolomiti: era una delle prime guide in sella, qualcosa che precorreva i tempi e che lo portava lontano da casa per molte, forse troppe, settimane. A ben guardare, qualcuno che aveva visto oltre, seppur per quello stesso caso, c'era ed era proprio a casa sua: si trattava di Antonella, la sua compagna, in un giorno in cui cercava della farina di Kamut, non così diffusa agli inizi degli anni 2000. La porta dello spaccio per la vendita, poi, il resto in denaro che manca e quelle ragazze che le aprono le stanze abbandonate. La copertina dell'album è tolta, la fotografia è esposta. «Dovresti vedere quanto è bello, peccato sia in parte abbandonato»: frammenti di conversazione tra Massimo e Antonella. Parole che fuggono via, almeno per quel momento.

La realtà è che Mulinvèlo ha radici in quel dialogo e casa in quel vecchio mulino abbandonato. Massimo Gaiardelli gestiva un negozio di biciclette, a Sant'Ambrogio, divenuto ormai piccolo e con una comunità di persone sempre più grande a frequentarlo, l'idea era di un nuovo luogo in cui porre le fondamenta. Nel frattempo, un cartello su quel mulino, con la scritta "in vendita", un passaggio in auto su quella strada, a cinquecento metri da casa, un sabato pomeriggio a visitarlo e l'acquisto per trasferirvi tutte le biciclette ed il fulcro del mestiere di Massimo e Antonella. «La maggior parte dei lavori sono fatti a mano, con l'intenzione di mantenere e, se possibile, proteggere l'anima del mulino. Ecco la tramoggia, guarda i tubi che portavano su e giù la farina, l'officina, invece, era un vecchio bunker della guerra. Puoi toccare il sasso, sentirne l'antichità, ammirare gli accessori realizzati con materiale recuperato dalla vecchia struttura del mulino, osservare la cantina, l'interrato sotto, il bianco ed il nero, la sala macchine, attraverso i vetri, le malte colorate che, da gennaio del 2023, hanno dato sostanza alla ristrutturazione di questo gioiello dimenticato». Oltre a questo, vi sono spazi appositi dedicati all'abbigliamento, alle collezioni di bici, fino ad una sorta di appartamento, un luogo intimo, in cui accompagnare il visitatore, bere un bicchiere del pregiato vino della Valpolicella e fare un aperitivo, a pedali fermi, a ruote immobili, dove, comunque, la bicicletta resta lo sfondo, l'idea generatrice. Proprio al movimento delle ruote si riallaccia il nome: nei mulini è tutto un ruotare ed il verbo "mulinare", per riferirsi al rapido girare dei pedali mentre si corre in bicicletta, deve avere qualche legame con queste antiche strutture. "Vélo", invece, è bicicletta in lingua francese, ma non solo: ha lo stesso suono di velocipede e di velocità, un binomio affascinante sin da quando si è bambini. Gli stranieri che giungono a Pastrengo si guardano attorno incuriositi e si chiedono se davvero può esistere un mulino pieno zeppo di biciclette.

La risposta potrebbe fornirla un signore coi capelli bianchi che, pur avendo sempre pedalato, ora inizia ad avere mal di schiena, a far fatica in quella posizione, eppure, al pensiero di rinunciare alla "sua" bicicletta si sente più vecchio che mai e gli occhi diventano lucidi: «Quando un signore gentile e canuto arriva qui, ho la chiara percezione della bellezza del poter risolvere un problema per qualcuno, del sentirsi utili. Poi li rivedi quei signori: forse faranno solo il tratto da casa all'edicola in bicicletta, ma, grazie al consiglio giusto, alla posizione corretta, a una piccola modifica sulla bicicletta potranno continuare a farla e allontanare di qualche tempo l'idea della vecchiaia e la sua malinconia».

Massimo Gaiardelli ha vissuto ogni minima sensazione su una bicicletta, in anni e anni di pedalate controvento, come in quelle che continua a fare oggi, la domenica oppure il mercoledì mattina, quando il mulino è chiuso, per questo conosce perfettamente qualunque piccolo fastidio che può provocare questa esperienza: dalle scarpe strette, alla sella, al soprasella, alla posizione del collo e della schiena. «Il gesto della pedalata mette assieme molti movimenti e molti fattori per cui è sufficiente davvero poco perché da qualcosa di piacevole, pur nella fatica che si sperimenta, a un momento di fastidio e sofferenza. Credo che il nostro compito sia quello di predisporre tutto affinché le persone stiano bene in bicicletta». Le persone, sì, le donne e gli uomini a cui si rivolgeva già quando vendeva i primi cellulari, i vecchi portatili a valigetta, gli stessi che, quando lo incontrano, gli ricordano che il primo telefono mobile gli venne consigliato proprio da lui: «Decisi di abbandonare l'elettronica proprio quando capii che, per come si erano messe le cose, avrei dovuto lasciare da parte la mia attenzione per il lato umano: non avrei mai potuto. Resta, però, il fatto che, in ogni caso, si parla di un qualcosa più "freddo" rispetto alla bicicletta: il ciclismo permette tutta una contestualizzazione, sin dal primo momento in cui ci si conosce, pur essendo estranei. Questo avviene perché si svolge all'esterno, nella natura, ci si può chiedere da dove si proviene, dove si abita, qual è il luogo in cui ci si reca quando si vuole osservare un panorama, magari scoprirlo. Bastano queste poche domande per sentire di avere qualcosa in comune, no?».

Si spazia dalla disciplina su strada, al gravel oppure alla mountain bike dove è necessaria anche una base tecnica e qualcuno che ne illustri i dettagli: Gaiardelli si muove attraverso dei video per registrare gli allenamenti e, successivamente, mostrarli a chi si sta cimentando in quella pratica, affinché, rivedendosi, possa prendere coscienza degli errori commessi e cercare di migliorarsi, sempre attraverso il dialogo, il confronto, evitando a priori l'informazione calata dall'alto che non mette a proprio agio chi la ascolta e vuole assimilarla.

La bicicletta mette sullo stesso piano, sullo stesso livello, quello della strada, del sacrificio, della velocità e del vento, Gaiardelli cerca quel piano attraverso un invito a pedalare assieme, a guardarsi, a commentare quel che si vede e le sensazioni che si provano, le emozioni di quando dallo stupore per quel che c'è «quasi ti butti per terra e piangi», persino a prendere la sua bicicletta e a mettersi in gioco, prima di qualsiasi giudizio, perché la missione della bicicletta, unica pur in tante declinazioni, è, fra le altre, per Gaiardelli, dare il giusto tempo ed il giusto ritmo al tempo ed alle cose: allora il mulino a cinquecento metri da casa non è più normale, ma speciale, vale anche per i forti austriaci e per il telegrafo, vale per i profumi e per i sapori, di cui la zona di Pastrengo è ricca. Libertà, esperienze assieme, viaggi, borse da preparare: ecco gli ingredienti che, dopo tanti anni, sono antidoto all'abitudine e stimolo costante per l'entusiasmo anche in Gaiardelli stesso, che è stato maestro di sci ma la "goduria" di un giro in bicicletta non sa dove altro scovarla. Se di fronte ad un anziano signore il bello è risolvere un problema, permettere la continuazione delle pedalate, di fronte ai più giovani la sfida è suscitare interesse, lasciare un seme, che saranno, poi, loro a coltivare. La costante è la tematica legata alla sicurezza, connessa a una filosofia ben precisa: «Sento diverse persone che non usano la luce o non mettono il casco e si nascondono dietro al fatto estetico. La mia idea è netta: io ti procuro la luce più bella che c'è, il casco più bello, più comodo, ma tu lo indossi. Così togliamo alibi. Poi ognuno deve fare la propria parte e gli utenti della strada sono molti».

In una realtà in cui le grandi aziende dominano ed il prodotto, anche la bicicletta, è sempre più depersonalizzata, c'è un ritorno di fiamma per l'artigianalità, per quel che è su misura, un vestito pensato per la persona e la bicicletta è un mezzo che ha bisogno di questo adattarsi a chi dovrà salire in sella e pedalare. Allo stesso modo, il mulino di Mulinvèlo è un'esperienza, oltre ad essere un locale, un negozio, sulla scia di esperimenti simili a Girona, a Londra, con l'innovazione data, proprio, dall'essere un mulino, da tutti gli anni che ha trascorso a produrre farina, dal caso di quel giorno in cui vi è capitata Antonella, dalla ristrutturazione, dall'ospitare biciclette. Soprattutto dall'essere sempre stato il posto giusto, al momento giusto. Una sorta di magia realizzata dagli esseri umani.

La prospettiva di un casco

I giardini di marzo si vestono di nuovi colori a Chiuduno, nei pressi di Bergamo, sull'eco di una canzone di Lucio Battisti che, chissà perché, si affaccia alla mente stamani. Pure la luce ha cambiato abito: la vetrata che riveste la parete alla sinistra del tavolo attorno a cui stiamo dialogando con Angelo Gotti, fondatore e CEO di Kask, proietta un chiarore differente, ombreggiando e rischiarando, pittrice esperta, i contorni delle sue mani mentre ruotano in ogni direzione un casco, indicando le linee e le asole, accarezzando con l'indice la rivestitura interna e stringendo e allargando il regolatore, con un cenno lieve di soddisfazione, al modo dei timidi.

«È necessario osservare il casco da ogni possibile prospettiva, rotearlo, inclinarlo, indossarlo e continuare a muoverlo sulla testa. Non devono emergere blocchi, in un punto o nell'altro: la sua reale essenza non è raccontata dall'apparenza di uno scaffale, ma dall'esperienza di mani artigiane che imparano a conoscerlo ed esplorarlo». Quello che intende Gotti l'abbiamo intuito pochi minuti prima, transitando da un piccolo laboratorio in cui un ragazzo dell'ufficio tecnico, muovendosi fra varie calotte, accanto a scansie ed attrezzature specifiche, ricerca le soluzioni migliori per plasmare il prossimo casco. Sembra di tornare indietro nel tempo, quando per fare il casco si partiva solamente da un pezzo di legno pieno che, colpo di scalpello dopo colpo di scalpello, iniziava ad essere scontornato sulle linee laterali, poi scavato, a cercare l'anima del disegno già impresso sui fogli, in uno schizzo e nella mente. Un processo che, in parte, resta costante tutt'oggi, anche se la tecnologia ha portato le elaborazioni in tre dimensioni, ma «il casco non è, se non nelle mani e sulla testa e – prosegue Gotti – la conformazione della testa è simile per tutti, ma in realtà molto differente nelle sfaccettature.

«È necessario osservare il casco da ogni possibile prospettiva, rotearlo, inclinarlo, indossarlo e continuare a muoverlo sulla testa. Non devono emergere blocchi, in un punto o nell'altro: la sua reale essenza non è raccontata dall'apparenza di uno scaffale, ma dall'esperienza di mani artigiane che imparano a conoscerlo ed esplorarlo». Quello che intende Gotti l'abbiamo intuito pochi minuti prima, transitando da un piccolo laboratorio in cui un ragazzo dell'ufficio tecnico, muovendosi fra varie calotte, accanto a scansie ed attrezzature specifiche, ricerca le soluzioni migliori per plasmare il prossimo casco. Sembra di tornare indietro nel tempo, quando per fare il casco si partiva solamente da un pezzo di legno pieno che, colpo di scalpello dopo colpo di scalpello, iniziava ad essere scontornato sulle linee laterali, poi scavato, a cercare l'anima del disegno già impresso sui fogli, in uno schizzo e nella mente. Un processo che, in parte, resta costante tutt'oggi, anche se la tecnologia ha portato le elaborazioni in tre dimensioni, ma «il casco non è, se non nelle mani e sulla testa e – prosegue Gotti – la conformazione della testa è simile per tutti, ma in realtà molto differente nelle sfaccettature.

Il casco, prima nelle mani, ora è tornato, per qualche istante, ad essere poggiato sul tavolo, con gli occhi che ancora lo cercano, lo scrutano, fino a che si fermano sui pois rossi che lo macchiano, ricordo del pomeriggio del 17 luglio 2007, a Briançon, al Tour de France. Era la prima volta che Angelo Gotti respirava dal vivo l'atmosfera della mirabolante carovana gialla: se ne stava dietro una transenna, a pochi metri dal traguardo, dove non c'era nulla se non un grande schermo, non aveva niente, in fondo, nemmeno una bottiglietta d'acqua, eppure sentiva di avere scoperto una terra nuova. Le immagini continuavano a trasmettere Mauricio Soler all'attacco, i suoi pochi secondi di vantaggio, che solo qualche minuto prima parevano troppo pochi, quasi inutili, ora si sapeva, si sentiva, sarebbero bastati per vincere. «Osservavo il nostro casco a proteggere un ragazzo nel mezzo di un'avventura folle. Non capivo più nulla, ma ricordo distintamente che, dopo la linea bianca dell'arrivo, non lo tolse: era il mio punto di contatto con lui, un segno di riconoscimento dall'alto, mentre camminava verso il podio o si recava alle interviste. Se penso da dove sono partito, alle notti sveglio, nel buio, per fissare ogni dettaglio. Se penso come era grande quel casco nel megaschermo, il primo realizzato da Kask nel ciclismo».

Gli occhi diventano lucidi, liquidi, una risacca di ricordi: l'azienda in cui iniziò a lavorare a sedici anni e i caschi per l'equitazione, poi Mistral, dal nome di un vento, il maestrale che spira da nord ovest, il casco da ciclismo che lo fece discutere con il suo principale, dice così Gotti, «l'avevo progettato in maniera differente da tutti i caschi che già esistevano, ma gli esseri umani sono fatti da idee e istinti a preservarle. Non si rinuncia a un'idea per conformarsi agli altri». Fino ad un giorno in cui in un ufficio, simile a quello in cui stiamo conversando, calò il buio: Gotti vuole lasciare l'azienda, la nuova direttrice lo convoca. «Mi sono seduto che fuori era ancora giorno, sono uscito che era sera e il buio era anche dentro il locale perché, intenti a discutere, non avevamo nemmeno acceso la luce. Me ne andai». Il 18 marzo 2004, a Chiuduno, fra altri giardini di marzo, nasce Kask. Un paese dove tutto è a portata di bicicletta: made in Italy, dicono, made in Bergamo, sottolinea Angelo Gotti, che i primi caschi da lavoro li fece provare a un suo fratello, «il classico muratore bergamasco». Tutta la produzione qui, a portata di mano, per controllare ogni passaggio, per eseguire, se possibile, controlli aggiuntivi: «I caschi andrebbero battuti, in gergo, in due punti al momento del test, per verificarne la resistenza. Noi li battiamo ovunque: sono l'unico dispositivo di sicurezza che indossa un ciclista, se il punto fragile fosse il terzo? Non possiamo permetterci di affidarci alla fortuna, la coscienza non ce lo consente».

Ci sono voragini che Angelo Gotti rivive ancora adesso: l'incidente di Fabio Casartelli al Tour de France del 1995, quello di Andrej Kivilëv alla Parigi-Nizza del 2003 e quel «se il casco fosse già stato obbligatorio» che fa male. Ci sono lettere di ringraziamento con foto di caschi rotti nell'impatto di una caduta e frammenti di caschi spezzati conservati, «perché resteranno delle cicatrici, ma queste famiglie hanno ancora un figlio, un padre, un fratello». Allora ogni elemento del casco deve essere declinato nella prospettiva della sicurezza: dal polistirolo interno, ancora la miglior soluzione in termini di protezione dagli impatti, al comfort, «quel non sentirlo addosso», che accresce le possibilità che le persone lo indossino, all'aerazione e, per gli atleti, anche all'aerodinamica. «Si sono fatti passi enormi in questo senso: nel 1996 ricordo dei test in galleria del vento in cui su una pedana era posizionata una falsa testa e l'aria veniva sparata su dei cordoncini di cotone per verificarne il flusso. Si credeva che il casco dovesse essere allungato, ora sappiamo che è meglio sia corto e compatto e copra le spalle. C'era un casco unico, ora abbiamo caschi da pianura, aerodinamici e veloci, leggeri e areati da salita, polivalenti per tappe miste e ancor più aerodinamici per la cronometro. Ma un casco nasce dalla parte interna, proprio perché senza la sicurezza non ha senso di esistere».

A pochi chilometri dalla sede principale, in un capannone, operaie e operai, in piedi accanto a un lungo tavolo, eseguono ognuno una piccola operazione: chi toglie la sottile pellicola che riveste il casco, chi posiziona all'interno le protezioni prima riscaldate su un forno, chi sistema il regolatore e chi, con cura e un panno, pulisce la superficie dopo tutti questi passaggi. Operazioni di precisione e di mani pazienti. Ci si ferma ad osservare, ci si avvicina per vedere bene, e di fronte allo stupore per tanta attenzione di noi intrusi viene spontaneo esclamare: «No, niente, è solo bello vederti lavorare». In un altro capannone scopriamo i fogli da cui, attraverso l'arte della serigrafia, si sviluppa il casco vero e proprio. Saranno quei fogli a essere inseriti in una macchina, una sorta di demiurgo, che, attraverso degli stampi e il calore, li restituirà in pochi secondi con la sagoma perfetta del casco vero e proprio. Diego Zambon è il General Manager dell'azienda: alla stretta di mano, si è subito raccomandato sul fatto che «qui tutti si danno del tu, non è il lei a trasmettere il rispetto. Qui tutti visionano i caschi, danno un parere, partecipano, insomma, al lavoro di squadra. Parlo di Ineos, ma anche del contabile». Più tardi, davanti ad un caffè, ha confessato di essere abituato a parlare di numeri, di cifre, ma, in fondo, scaldato da ben altro. Dal pensiero che nonno, già agli inizi del Novecento, usava la bicicletta e, per lui, andava bene qualunque casco, bastava fosse della taglia corretta, tuttavia «se gli esseri umani non avessero questo desiderio di sperimentare, di guardare da altre prospettive, anche a costo di sbagliare, saremmo ancora lì e, chissà, forse non useremmo nemmeno più la bicicletta. Fare un casco ti ricorda che basta un passo di lato per vedere le cose in maniera differente e quel passo dobbiamo compierlo, anche se rischia di stravolgere tutte le convinzioni a cui ci aggrappiamo».

Il nostro giro ci porta verso un'esposizione di caschi, tra cui notiamo subito quelli usati da Chris Froome e, poco più in là, quello di Filippo Ganna, indossato al Mondiale a cronometro. Da qualche parte deve esserci anche quello del Record dell'Ora: noi indaghiamo con lo sguardo, finché veniamo avvertiti: «Angelo, ogni tanto, scende, ne prende qualcuno e lo porta nel suo studio. Sarà lì, senza dubbio. Quel signore che non dorme la notte ha questo vizio». La precisazione di Zambon suscita ilarità, è lui stesso a riprendere il filo del discorso, come dopo un respiro profondo che alleggerisce: «Froome non stava mai fermo in sella, continuava a muovere la testa, al contrario, Kiryenka era immobile. Noi siamo imperfetti, non possiamo farci nulla. Il casco è un oggetto e deve essere studiato anche per rimediare le imperfezioni umane. Nel momento in cui un atleta lo indossa, entra in rapporto con i suoi movimenti, con il body, con le condizioni meteo esterne. La performance risponde a questo equilibrio». Già, il lato umano: Froome che, non appena riceve il casco da Laura Butera, addetta alla comunicazione in azienda, a Monaco, resta qualche secondo a osservarlo «come fanno i bambini, ed era felice, davvero felice», oppure Filippo Ganna che, dopo il Record dell'Ora, restituirà quel casco all'azienda, mentre Gotti si raccomanderà «la visiera è sporca di sudore, guai a chi la lava». Pare sia uno dei caschi di cui va più orgoglioso: la visiera è dotata di alettine che favoriscono uno scorrere dell'aria più rapido. Le due componenti combinate hanno migliorato di 15 watt la prestazione, dieci per il casco, cinque per la visiera. Fino ad Alex Zanardi e all'unico contratto che non esiste: solo una stretta di mano e una telefonata a Gotti, in Sardegna, il giorno in cui vinse ai Giochi paralimpici.

Saliamo le scale, Angelo Gotti apre la porta del suo ufficio, sulla scrivania diversi caschi, altri sono posizionati su un mobile, lì dietro. «Ora mi rimetto al lavoro», afferma. La porta del suo ufficio si chiude, noi ci voltiamo verso la scala che ci accompagna all'uscita, sicuri che, prima di continuare a progettare, Gotti, almeno per qualche secondo, starà osservando uno di quei caschi, roteandolo, esponendolo alla luce, fino a dirsi, a bassa voce, rimettendolo al proprio posto, che fare i caschi gli piace ancora, come il primo giorno.

Foto: Eloise Mavian / Tornanti.cc

Lost Road, Ferrara

Nelle campagne della Vallonia, in Belgio, vicino alle fattorie dove lavoravano i braccianti, intorno al 1700, i contadini dell'epoca preparavano la birra con ogni tipologia di cereale a disposizione in quei territori, non solo l'orzo, anche l'avena e la segale. Quella bevanda, caratterizzata da una modesta gradazione alcolica e da un gusto che non stancasse, doveva servire a dissetare i lavoratori agricoli nel caldo e nel sudore delle loro fatiche: l'acqua, a quel tempo, era meno salubre della birra che, post ebollizione, veniva depurata da batteri e microrganismi. La birra Saison, infatti, nasce in questo modo. Altrove, precisamente in Boemia, nella città di Plzen, in Repubblica Ceca, la birra Pilsener, abbreviata in Pilsner o anche semplicemente Pils, vedeva la propria origine ed il proprio peculiare sapore da un'acqua povera di sali minerali: non c'era alcuna lavorazione per ottenere l'effetto che tutti conosciamo, solo la terra le conferiva queste qualità. Birre chiare e birre scure: le seconde sono state, a dire il vero, in alcuni luoghi, le prime in ordine cronologico, in quanto ancora non si sapeva come cuocere l'orzo a temperature tali che non lo imbrunissero così tanto, consegnando, poi, il suo colore alla bevanda. Allo scendere delle temperature è corrisposto l'ingiallire della birra, le cosiddette bionde. Storie di terre e popoli, di culture? Ne eravate a conoscenza? Noi no, non così dettagliatamente almeno e la ragione per cui, ora, possiamo narrarle ha essenzialmente a che vedere con l'ignoto, le strade che si perdono, che si scelgono nel vuoto, al posto di quella battuta, in cui già ci si orienta perfettamente, portandosi dietro il dubbio, la paura, ma pure il coraggio e l'entusiasmo di quel che si può ancora inventare.

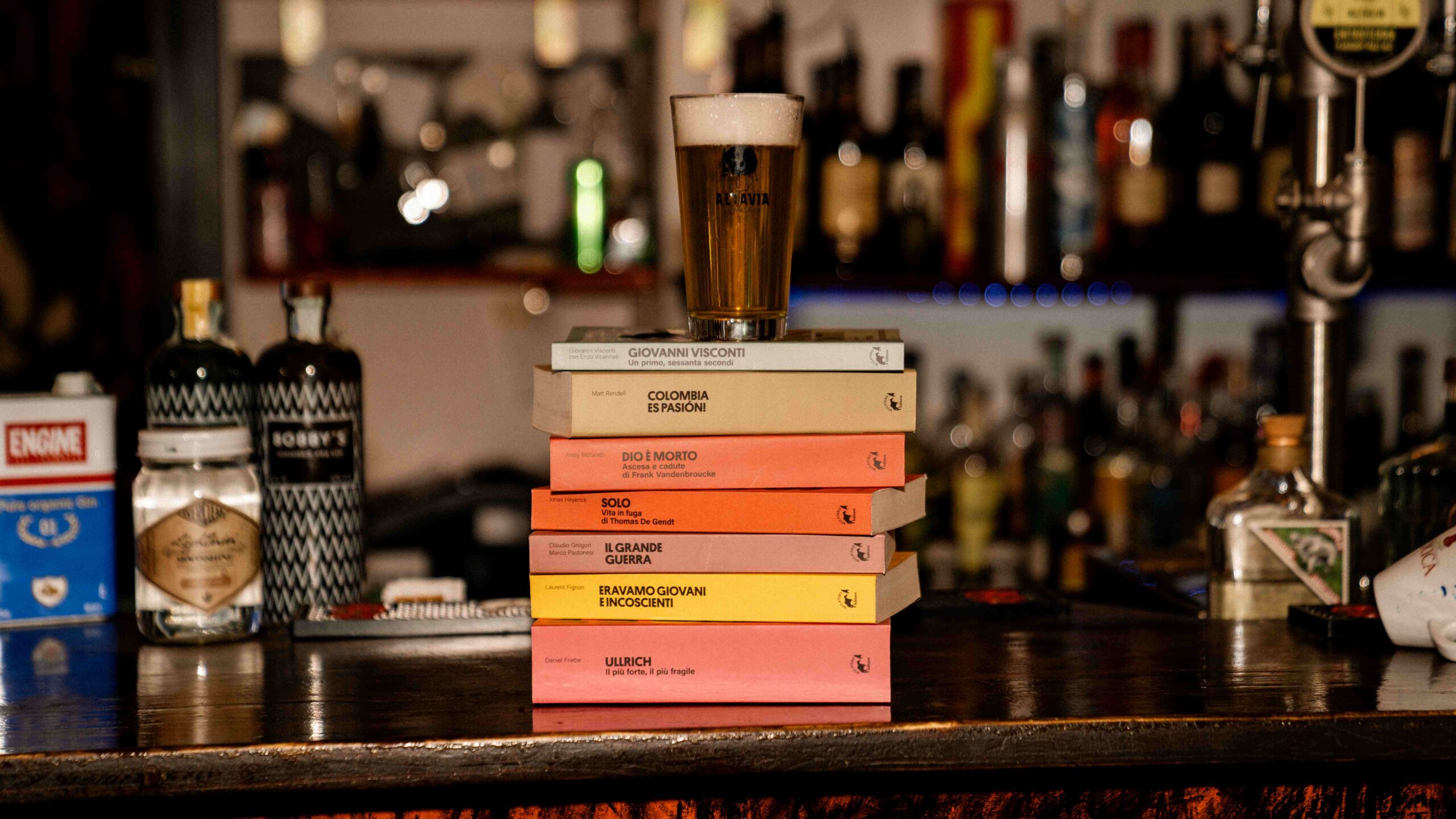

La nostra scoperta è partita da uno spazio difficilmente catalogabile, a Ferrara, in via del Mercato 6: l'osservazione scorge un bancone, dei dischi in vinile, molte lattine appese, un telefono ed una televisione vintage e diverse biciclette appese al soffitto. Si tratta, come aggiungerà Michele Massellani, di uno spazio unico, non di un birrificio, ma di un birraio itinerante, che ha studiato, progettato e costruito autonomamente ogni singolo dettaglio dell'arredamento di quei locali, fino ai tavolini dove ci si siede, appoggiando un boccale di birra, in attesa del primo sorso. "Lost Road" è il nome di questa struttura, anche se, per tutto ciò che c'è dietro quelle due parole in inglese, potrebbe essere il titolo dato a una storia, quella di Michele, in primis, quella di chiunque voglia ispirarvisi, in secundis. Fino a quattro anni fa, Michele Mascellani era lontano da qui. Aveva studiato economia all'università e, successivamente, era stato assunto in banca in qualità di consulente fiscale e normativo: giacca e cravatta, uno stipendio certo e un futuro già delineato. «Per dieci anni, quello era il mio mondo e, almeno all'inizio, credevo potesse esserlo per sempre. Ero un esecutore: mi veniva detto ciò che dovevo fare ed io agivo. Alla lunga, è diventato un peso. Dove avevo lasciato le mie idee? Dove era finita la mia creatività? Quell'incasellamento che, da una parte, era tranquillizzante, dall'altra era una gabbia che mi precludeva la realizzazione della parte più intima di me».

Da quel momento, la prima strada persa: Massellani trascorre vari giorni, vari mesi, in giro per l'Italia, frequentando corsi specializzati per diventare "birraio", al ritorno, in un piccolo impianto a casa prova a mettere in pratica tutte le nozioni apprese, qualche tempo e si licenzia. Perde tutto, raccoglie solamente la buonuscita che gli spetta per legge e, con quei fondi, inizia ad ideare quel locale che vi abbiamo descritto. «La prima reazione di chi si ha accanto, in questi frangenti, tira in ballo la follia di un cambiamento simile, senza alcuna certezza, senza alcun appoggio su cui cadere se non dovesse funzionare. I miei genitori, mia sorella, anche alcuni amici: "Hai studiato per questo, cosa ti salta in mente?". La volontà e l'idea sono difficili da capire per chi non sta vivendo quel che vivi tu, però, chi ti vuole bene può capire la motivazione, la spinta interiore che ti porta ad un salto nel vuoto di questo tipo. Chi ti vuole bene, alla fine, appoggia questa spinta». Qui il discorso si amplia ed esplora il termine cambiamento: spiega Massellani che, in fondo, tutti subiamo il fascino del cambiamento e tutti, almeno una volta, abbiamo pensato di stravolgere la nostra vita e ripartire da capo, in maniera differente. Poi, spesso, ci siamo fermati: «Normale, umano, direi. Gli esseri umani tendono a essere conservatori, anche se non stanno bene nelle loro scarpe. Lost Road è un invito a perdere la strada, ad accettare il rischio di perderla per ritrovarsi».

Sì, da quella "follia" la creatività ha continuato ad espandersi. Dapprima negli assaggi casuali in tutta la sua esperienza, che «permettono una memoria su cui fare affidamento per scegliere come strutturare la tua ricetta, dagli assaggi nella cucina della nonna, da bambini, noi riconosciamo le spezie, i profumi», all'osservazione della birra nel bicchiere, «quanto rimane la schiuma, se la sua grana è fine o pannosa», alle note olfattive, all'assaggio, «lì comprendiamo se ci sono sapori assonanti o dissonanti, coerenti rispetto al profumo», sino al lato tattile, «se lascia la bocca pulita, se restituisce pienezza, se è vellutata o acquosa», il tutto nell'introspezione di un momento di solitudine e silenzio in cui sono coinvolti tutti i cinque sensi: questa è l'arte di un birraio. Prendiamo in mano una lattina ed il suo design, all'improvviso, ci riporta al ciclismo, all'epoca di Coppi e Bartali, più avanti di Merckx, a tante imprese, al ricordo delle maglie storiche: saranno le due bande colorate e lo sfondo bianco, l'eco della maglia Bianchi, ad esempio. Le due bande cambiano colore a seconda della tipologia di birra, nello spazio bianco, invece, una scritta a raccontare come siano i lunghi giri in bicicletta a Ferrara, nella grande pianura e nei luoghi più sperduti, accanto allo scorrere del Po, alle sue acque, a ispirare birre «fresche, equilibrate e pericolosamente facili da bere». Il legame tra le birre di Lost Road e la bicicletta è stretto e ricco di sfaccettature: si nota non solo per la cargo bike di Michele Massellani, il mezzo che usa per le consegne, sempre parcheggiata davanti alla vetrina, vicino alla distesa di tavolini, non solo per la vecchia Cinelli appesa all'interno del locale, ma si definisce bene anche in relazione alla città, a Ferrara, che, da sempre, dedica una particolare cura alla ciclabilità e alle persone che pedalano, oppure in relazione a tutti i ciclisti che, di tanto in tanto, si fermano qui a bere una birra, mentre prendono fiato e leggono un giornale, una rivista. I giri in bici di cui parla l'etichetta sono quelli di Michele che, sin da ragazzino, ha conosciuto la città attraverso i pedali.

«La birra è una sorta di prolungamento, di continuazione di quel che si vive in un giro in bicicletta: un modo, insomma, per conservare quel che si è appena vissuto, parlandone con gli amici, davanti ad una bevanda dissetante e beverina, prima della doccia finale, al rientro a casa, magari. Una bevanda studiata appositamente per non stancare ed essere adatta a quella circostanza: non troppo corposa, non troppo alcolica, ma appagante, come un premio, una ricompensa». Michele Massellani riflette spesso sul fatto che, in Italia, non ci sia una vera e propria cultura della birra, maggiormente sviluppata, semmai, è quella legata al vino: questa mancanza, in realtà, si traduce in diversi aspetti che tutti possiamo osservare e che Massellani ben analizza: «Spesso parliamo di birra bionda o birra rossa, di "bevanda gialla più conosciuta al mondo”, parliamo di alcune caratteristiche, il fatto che sia dissetante o meno, conosciamo, forse, la zona d'origine, nemmeno sempre, ma non finisce lì. Ci sono enormi differenze tra le birre industriali e quelle artigianali, soprattutto una birra è sempre e in particolare modo legata da uno stile, ad un'interpretazione, alla cultura di un popolo, ai suoi costumi, alle sue usanze. A quel punto si apre davvero un mondo».

Accade molte volte: Michele Massellani racconta le proprie birre in eventi pubblici, con molte persone ad ascoltare, prova ad esaudire le loro curiosità. Ad esempio, rispetto alla prima birra da lui prodotta, elaborata sullo stile di quella bevuta a Colonia, in Germania, dopo vari assaggi da bevitore curioso. Al rientro a casa, ha iniziato a provare a ricostruirne il gusto, avvicinandosi sempre più, ad ogni modifica, fino al gusto che voleva sentire, quello giusto, perfetto, desiderato. Ma c'è di più, perché molte domande, molto interesse è proprio per la storia di Michele, per quella vecchia vita sicura abbandonata e per l'incertezza scelta per riprendersi la creatività e la possibilità di realizzare pienamente ogni sua capacità come persona: «Le persone vogliono sapere, si immedesimano e magari trovano il coraggio per intraprendere la loro strada del cambiamento, per avventurarsi su una via sconnessa che potrebbe accompagnarli a quel che davvero vogliono». Qualche volta Massellani si fa prendere dalla timidezza, si sente imbarazzato nel racconto, poi, pensa che è necessario, che a chi è venuto alla degustazione può servire e inizia a narrare, come ha fatto oggi, con noi. In questo spazio non definibile a priori, immerso nel fascino di quel che è necessario esplorare, nel profumo e nel sapore di una birra, nel vento e nella velocità di una bicicletta, per le strade di Ferrara.

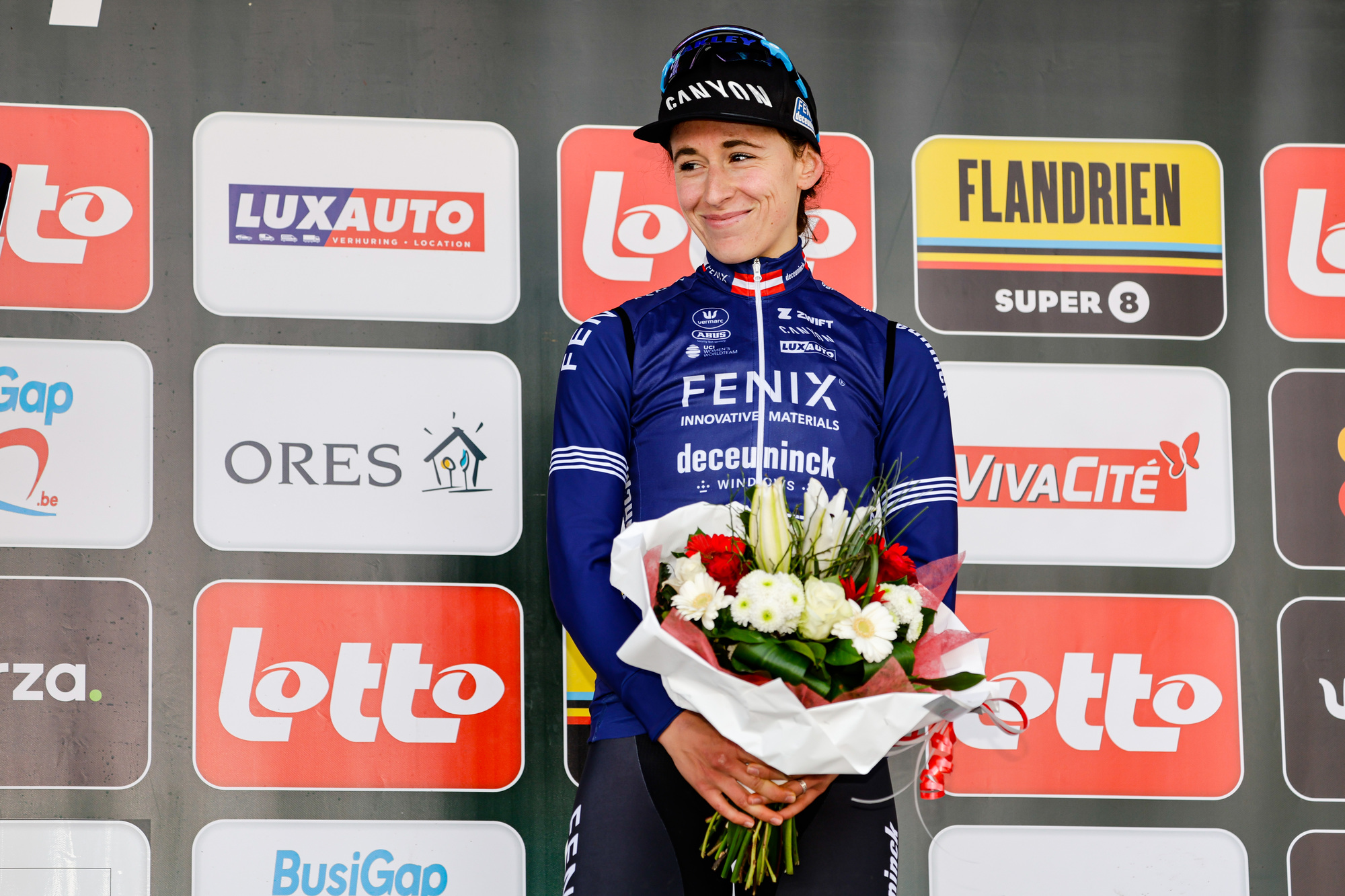

L'oro e la maturità: ritratto di Eleonora La Bella

Fuori dalle finestre è già buio, è sera. Eleonora La Bella ha trascorso il mattino a scuola, frequenta il Liceo Classico, il pomeriggio in allenamento, in bicicletta, l'appuntamento era per le diciannove e quindici, giusto qualche minuto prima un messaggio: «Telefona quando vuoi». Scopriamo solo parlando che i suoi libri sono ancora tutti aperti, in camera: studierà dopo le venti, per le verifiche e le interrogazioni del giorno seguente. Le prime parole tornano al tennis, a Jannik Sinner, agli Australian Open, a ciò che ha detto: «Vorrei che tutti potessero avere i miei genitori. Mi hanno sempre lasciato scegliere quello che volevo. Anche quando ero più giovane, ho praticato altri sport. Non mi hanno mai messo pressione. Vorrei che questa libertà fosse possibile per il maggior numero di ragazzi». La Bella ha in mente le sue domeniche d'infanzia, quando vedeva suo padre inforcare la bicicletta, uscire dal cancello e tornare dopo tre, forse quattro, ore. Ci restava male. Papà fa il camionista di mestiere, un lavoro difficile, di fatica e rinunce, e la strada lo porta spesso lontano, a casa torna poche volte a settimana, Eleonora resta con la madre e con il fratello Lorenzo: «Ci sono i sacrifici di mio padre sul suo camion e quelli di mia madre a casa, è lei ad accompagnarmi ad ogni visita, ad aiutarmi a risolvere ogni problema. Io e mio fratello siamo cresciuti così, non ci è mai mancato nulla. Il nostro legame è fatto di una presenza costante, dei suoi messaggi quando sono via, della macchina in cui mi aspetta fuori dalla stazione, al ritorno dalle trasferte e delle volte in cui mi accompagna in palestra, delle sorprese che mi prepara. Ogni tanto mi sorprendo a pensare che mio fratello ci sarà sempre per me e mi sento tranquilla».

Suo fratello c'era anche quel giorno, nel parcheggio vicino a casa, dove un allenatore, amico del padre, aveva disposto i birilli per una gincana. Il primo ciclismo era così, con la porta di casa a pochi passi, dove fare ritorno quando si è stanchi. I treni sono arrivati dopo, da Tufano, la sua città, nel Lazio, zona Anagni verso il nord, sedersi su quel sedile all'alba e vedere le porte del treno riaprirsi a sera, in un'altra stazione.

«Qui da noi è tutto un poco diverso. Ricordo giornate a Piacenza, con il mio team manager, in BFT Burzoni Vo2 Team Pink, Stefano Solari e lui che mi spiegava "come si ragiona al nord", mentre ero intenta a ricercare ovunque quel calore che appartiene alla romanità e non lo vedevo, che mi trovassi in piena città o nella natura del Trentino Alto Adige, che pure mi piaceva, ma a cui mancava sempre qualcosa. Ho capito quest'anno cosa sia davvero il ciclismo: la lontananza dalla famiglia e lo "studio". Sì, ho studiato molto ciò che avevo attorno, a diciotto anni, ho compreso un poco di più com'è il mondo». Un anno importante, il primo da junior: dodicesima al Piccolo Trofeo Binda, decima sulla Montée Jalabert, una delle salite che ha preferito, dopo la Sgurgola, nel frusinate, per andare da nonna e il Col du Vam, all'Europeo, al Tour du Gevaudan, nona al Giro delle Fiandre, sesta al Giro della Lunigiana, seconda sia al Campionato Italiano su strada, «ma quella vittoria la meritava Federica Venturelli più di me», che a cronometro, vincitrice del Mixed Relay, agli Europei, decima nella corsa su strada. Quest'anno, il difficile sarà riuscire a riconfermarsi, il pensiero c'è, lei lo tiene a bada riflettendo sul fatto che, se sarà tranquilla, andrà tutto meglio. «In fondo- dice- in sella puoi solo dare tutto quello che hai e nel 2023 ho acquisito la certezza che, se sei capace di farlo, costi quel che costi, qualcosa accade, in qualcosa migliori». In bicicletta segue molto l'istinto, racconta che sta imparando a gestirlo, perché le energie non sono infinite e lei, con le sue doti da passista scalatrice, scatterebbe sempre, pur di non avere rimpianti. Questo è un aspetto da limare, strettamente legato al fatto che la parola delusione proprio non le piace, ma, se dovesse darle un significato e una forma, la assocerebbe alle volte in cui è rimasta bloccata per pensieri non così importanti, per la parte irrazionale che prevale e impedisce di dare tutto. «A fine gara devo sentire quel sapore di sangue che ti invade la bocca quando non ne hai più e i muscoli in fiamme. Nelle cronometro mi accade, altre volte no. Vuol dire che posso fare di più». Portare il proprio fisico al limite non la spaventa.

Quest'anno sarà l'anno della maturità ed al Classico la versione da tradurre sarà quella di greco, lei preferisce il latino, «se impari la grammatica nei primi tre anni, la strada è in discesa», e cita Seneca, il suo autore preferito. Parla di filosofia, spiega che tutti le suggeriscono di iscriversi a Scienze Motorie all'università, ma lei pensa a Psicologia, una materia di cui ha già letto qualcosa e che vorrebbe conoscere meglio. È appassionata delle persone e del rapporto fra esseri umani: «Credo nella gentilezza. Non possiamo mai davvero sapere il momento che vivono le persone che incontriamo, però la gentilezza può cambiare qualcosa. Ne sono certa». Il ciclismo, in fondo, l'ha scelto per la sua capacità di mettere in contatto con gli altri ed il contatto più intenso è quello che si crea in squadra, anche questa è una cosa che ha capito meglio l'anno scorso, in particolare alla cronometro Mixed Relay dell'Europeo, quella in cui l'Italia ha conquistato l'oro davanti a Germania e Francia, dopo un esordio sfortunato in maglia azzurra, in primavera, con una caduta che la costrinse al ritiro alla Omloop van Borsele, in Olanda: «Se la squadra è compatta possiamo davvero fare grandi cose, il punto è ricordarcelo e mantenere questa compattezza». Dai finestrini del treno, in quel ritorno, la vista del paesaggio era oscurata dalla malinconia, dalla nostalgia per il bello vissuto e già trascorso: non sarebbe voluta tornare a casa, dove, in realtà c'era una festa per lei, con il paese ad aspettarla. «Ho i brividi»: dice solo così. Le chiediamo dove tenga la maglia di Campionessa Europea, istintivamente ci indica la sua camera, poi, ci ripensa: «In realtà, non lo so. Potrebbe essere in camera dei miei genitori o di mio fratello, non importa. Finchè è qui in casa, è al sicuro».

Si ispira a Elisa Longo Borghini e a Marta Cavalli, ricorda con piacere e con un sottile orgoglio di aver trascorso del tempo con Barbara Guarischi e con Elena Cecchini e di essersi fatta spiegare da loro come funzioni il professionismo, il mondo in cui spera di arrivare, senza cambiare. Si ispira a Pogacar e van der Poel, ma, ora come ora, vorrebbe assomigliare a Federica Venturelli, solo un anno in più di lei, che, con lei, ha vinto quell'oro. Sogna una tappa al Giro d'Italia, il Giro delle Fiandre e, ancora oggi, si morde le mani perché il nono posto dello scorso anno avrebbe potuto essere qualcosa in più con una migliore gestione della volata. Si sente cresciuta mentalmente e fisicamente, riesce a buttarsi senza timori in molte situazioni che prima la spiazzavano, ci proverà. Ora è tempo di riprendere in mano i libri, domani si interroga.

Crazy Sport, Vittorio Veneto

Roberto Catto è sincero, spontaneo, probabilmente i suoi sessant'anni e tutte le esperienze vissute lo aiutano, così ce lo dice subito: «Non conosco una parola di inglese, non sto esagerando. Non ci capisco nulla. Mi pare, però, che "crazy" abbia un bel suono, armonico, delicato e un pizzico strano, fantasioso, veloce come una discesa e aspro come una salita, con dentro il sibilo del vento. L'ho scelto per questo, quando si è trattato di dare un nome, un'identità, a questo luogo e, alla fine, lo rispecchia perfettamente. Forse, con l'età, mi sarebbe piaciuto usare qualche termine dialettale e, magari, avessi dato vita a questa attività solo pochi anni fa, l'avrei chiamata "Sport Matt". Del resto, c'è della follia, buona si intende, in tutto questo». A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in via Menarè 164, si respira l'aria delle terre del Prosecco, delle sue colline, dove sfrecciano biciclette da corsa, gravel, mountain bike e dove le persone si fermano a respirare e ad osservare un panorama che è patrimonio dell'Unesco: le Dolomiti sono una cornice di neve in inverno e di frescura in estate, Venezia, le sue gondole, la sua laguna e la sua arte sono ad un passo. Fuori dalle mura tutto questo, dentro le mura tante biciclette, di ogni tipologia e sfumatura, di ogni grandezza e peso, adatte ad ogni disciplina e percorso. Dentro le mura anche una sottile incredulità: «Sono circa cinquant'anni che pedalo. Quante strade stanno in tutto questo tempo? Quanti piccoli pezzi di mondo esplorati? Credo tanti, tantissimi. Infatti la logica, la razionalità pura, dovrebbe portarmi ad avere esaurito quella voglia instancabile di disegnare un tragitto e partire all'avventura: invece no, ancora adesso io aspetto la domenica con lo stesso fervore e mi sveglio con la medesima gioia perché non vedo l'ora di arrivare in un'altra città, in un altro paese, stancarmi, sudare e prendere la via di casa con la convinzione che le strade nuove non finiscono».

Le vie di Gorgo al Monticano non sono così distanti da qui, ed è proprio da quelle parti, in un paese di confine, che è iniziato tutto per Roberto, un ragazzo cresciuto nell'officina di meccanica del padre, dove si occupava di automobili, pur sentendosi da sempre lontano da quel settore, un lavoro che «aveva a casa e, quando bisogna lavorare, ci si adatta e si fa tutto quel che serve, senza troppe storie: sono cresciuto con i miei genitori che mi dicevano così». Agli albori, nel primo negozio, circa 150 metri quadrati, c'erano non più di cinque biciclette e Catto non dormiva la notte, mettendo il piede giù dal letto al mattino con un un'unica affermazione, chiara, in mente: «Sono stufo. Ora vado là e chiudo tutto, non si può continuare così». Questa scena si ripete per più di mille giorni, circa tre anni, fino a che tutti gli ingranaggi del nuovo mestiere sembrano iniziare a girare: non è più solo una passione mista all'intraprendenza di un ragazzo che aveva fatto un salto nel buio, «quella che riempie le giornate, che non ti fa mai chiudere, anche se, a conti fatti, dovresti, perché, nonostante le tante ore, non porti a casa abbastanza denaro e con la sola passione non si mangia», è diventato un lavoro. Sei anni, tondi tondi, in quei locali, fino a che un amico d'infanzia e di biciclette gli chiede se vuole mettersi in società con lui perché c'è un'opportunità da non perdere, per migliorare, per crescere. Stiamo parlando della seconda sede di Crazy Sport, a non più di cento metri da quella attuale, diventata sede circa quattordici anni fa, di trecento metri quadrati, dove, passo passo, sveliamo questa storia. I nostri piedi sono ben piantati a terra, ma la mente segue traiettorie insondabili, disegnate da Roberto che, all'improvviso, dal nulla, ci porta in Mongolia, in un ricordo di sedici anni fa, ancora nitido come il primo giorno.

«Eravamo in uno spiazzo, con mia moglie, stavamo per posizionare la nostra tenda. All'improvviso abbiamo visto arrivare una donna, a cavallo, con il figlio, un bambino, fra le sue braccia. Ci si scambiano aiuti, ognuno fa quello che può, con quello che ha, poi, mi viene in mente di chiedere a quella signora se mi permette di fare una foto-ricordo assieme a lei. Ho cercato di farmi capire, in qualche modo: ha preso ed è andata via, senza darmi la possibilità di aggiungere altro. Sai, sono culture talmente diverse che ho pensato di averla offesa con quella richiesta, di essere stato inopportuno, insomma, fino a che, mezz'ora dopo, è tornata con nuovi abiti, quelli della festa, per concedermi la fotografia che le avevo domandato. Ho i brividi a ripensarci, è stato troppo bello. Senza la bicicletta sarei mai arrivato a scoprire questa forma di accoglienza e disponibilità? Non lo saprò mai, ma credo di no». Se quel viaggio è stato possibile e quella serranda viene alzata tutte le mattine, dopo tanti anni, il merito è certamente di Roberto ma anche di tanti gesti, all'apparenza minuscoli, scontati, che tutto sono tranne che ovvi o piccoli per chi intraprende un nuovo lavoro assumendosi rischi e responsabilità. In tutte le mattine in cui Catto pensava di chiudere c'era, infatti, sua moglie a dirgli che avrebbe dovuto continuare perché le cose sarebbero cambiate e una soluzione l'avrebbero trovata insieme: «Lei vedeva questo entusiasmo bambino a cui non riusciva a dire nient'altro se non un incoraggiamento, uno sprone. La propria passione può far bene anche ad altri, io ne ho quotidianamente le prove». Roberto Catto si riferisce a tutte le volte in cui, per strada, magari ad un semaforo, scorge qualche conoscente in sella, lo guarda e si ricorda delle prime volte in cui lo vedeva passare dal negozio: «Qualcuno non conosceva per nulla la bicicletta: si sedeva attorno alle due botti che abbiamo e che sono il centro, il punto di incontro del negozio, e stava ad ascoltare, talvolta interveniva con poche e semplici domande. Giorno dopo giorno, di settimana in mese e di mese in anno hanno acquistato una bicicletta, hanno provato, si sono divertiti e adesso almeno una parte della loro giornata ha a che fare con le ruote, i pedali ed il vento: fosse per andare al lavoro, a scuola o a fare una gita, appena l'aria si scalda, talvolta anche sotto la pioggia d'autunno. Sprigionare entusiasmo è salutare».

Crazy Sport esiste da ventitré anni, un tempo sufficiente perché molte cose cambino. Alla fine degli anni novanta ed agli inizi del 2000, racconta Catto, che era più facile fare gruppo, trovarsi e partire per una vacanza in bici, magari in venti o più persone, ora sono gli eventi a radunare grandi numeri, forse, spiega, è cresciuta l'attenzione alla bici come mezzo, a livello tecnico e meccanico e si è un poco modificato quel genuino stare insieme nato dal caso, a costo di stare stretti in un piccolo appartamento. La bicicletta, invece, non è cambiata, semmai ha aggiunto specializzazioni e forme di interpretazione: dieci anni fa, ci si chiedeva cos'altro si sarebbe potuto inventare, incrementare, oggi si ha la tentazione di farsi la stessa domanda e la certezza che le novità saranno ancora tante, alcune nemmeno immaginabili. Roberto ha voluto sperimentare tutte le varietà di bicicletta e ciascuna ha contribuito a renderlo quel che è oggi, ad arricchirlo di sensazioni ed emozioni che può raccontare ai più giovani che, entrando, lo salutano semplicemente con un "ciao" e lui ne è felice: «La bicicletta da strada ti porta allo Stelvio, ai tornanti, ad imitare i grandi campioni, il gravel per me è essenzialmente viaggio ed esplorazione, è sempre esistito, in fondo, anche quando non se ne parlava così tanto, forse, come una visione, un'idea di pochi, la mountain bike coniuga tutto questo con l'adrenalina, mentre il downhill è soprattutto adrenalina allo stato puro e la bicicletta elettrica la possibilità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino e via, ancora in salita, fino in cima».

Il tempo è passato anche su Roberto Catto, non solo perché sono aumentati i chilometri che ha percorso in bicicletta, ma perché è diverso anche il suo approccio con chi arriva da Crazy Sport: «I primi giorni avrei voluto non essere io il negoziante, ricordo che balbettavo appena arrivava qualcuno, ero sempre preoccupato, non mi sentivo all'altezza. Di fatto, è solo questione di esperienza: oggi so riconoscere la tipologia di cliente che mi trovo davanti, capisco se è una persona appassionata di viaggi, oppure di tecnica e meccanica. Per ognuno è differente il discorso che si può fare e la profondità a cui è possibile arrivare. Le persone sono differenti ed è la bellezza di questo mestiere». Alla fine, tutto ritorna all'essere umano, al fatto che siano proprio gli esseri umani ad essere misura di quel che accade, sin da quando, da giovanissimi, mettono piede in negozio e scelgono il «loro primo vero mezzo, un passo decisivo, perché a quel punto vivranno la strada e se saremo riusciti a mettere in loro il seme del rispetto reciproco e della condivisione sarà tutto più facile».

Già dal martedì, al tavolo del negozio, Roberto progetta la pedalata che farà la domenica successiva: è un rito, un'abitudine per continuare a godersi la bici anche nel tempo libero, per non ingabbiarla, per lasciarla libera come è sempre stata e come deve essere. In mente ha una data, il 10 marzo 2031, quando Crazy Sport compirà trent'anni e lui, pensione o meno, lascerà la gestione del negozio a suo nipote che guardandolo ha preso la sua stessa passione e da tempo collabora, portando una ventata di gioventù e novità. Roberto passerà nel locale tra un giro in bici ed un altro, tra una gita in camper ed un'altra, si fermerà a chiacchierare, vicino alle botti attorno a cui si vede il Giro d'Italia, il Tour de France o le Classiche. Al nipote ha già fatto due raccomandazioni: «Prova tutte le biciclette che puoi, non lasciartene sfuggire alcuna e apri la tua mente il più possibile, come i vasti spazi che si vedono in sella: il futuro arriverà solo così». E più di questo davvero non si può dire, sulla strada delle colline del Prosecco, con le Dolomiti vicine e Venezia non lontana.

Nuovo Codice della strada: alvento ne parla con...

La riforma del Codice della Strada approntata dal governo, approvata alla Camera dei deputati ed in arrivo al Senato della Repubblica, è al centro del commento degli esperti, delle associazioni dedicate e dell'opinione pubblica. Alvento, attraverso questo ciclo di interviste, si propone di passare in rassegna le diverse voci in merito, analizzando il testo ed individuando, criticamente, punti di forza e punti di debolezza, provando, inoltre, ove possibile, a suggerire valide alternative, argomentate basandosi sui dati ufficiali disponibili a riguardo. Il primo professionista con cui ci siamo confrontati è Roberto Peia, dell'associazione "Città delle persone".

L'appunto iniziale di Peia riguarda proprio quei dati che abbiamo citato all'inizio come base necessaria intorno a cui sviluppare riflessioni sensate di qualunque tipo, sul Codice della Strada come su qualunque altra tematica: «Il dramma è che, purtroppo, il cittadino italiano medio sembra incapace di leggere i numeri delle relazioni ufficiali. Provo a snocciolarne alcuni: il 73% degli incidenti con cause gravi, tra cui la mortalità, avviene su strade urbane e le principali cause di decesso sono la velocità, la distrazione, il mancato rispetto della precedenza ed il non rispetto, ad esempio, delle strisce pedonali. Sempre i dati-prosegue Peia- mettono in risalto come, al calare della velocità, calano in maniera brusca le conseguenze dell'incidentalità: un impatto a cinquanta all'ora è completamente differente da uno a settanta o da uno a trenta. Su questo non vi sono e non possono esservi dubbi, sono numeri, sono certezze, è scienza». Tuttavia il Codice della Strada a cui si sta lavorando, purtroppo, segue un'altra direttiva che va in direzione diametralmente opposta.

«Ostacola i comuni nella creazione di zone ZTL, ostacola, allo stesso modo, la riduzione della velocità, limitando l'uso di autovelox e riducendo le multe dovute all'alta velocità e all'accesso abusivo a zone a traffico limitato o ad aree pedonali; mentre, in precedenza, la sanzione era corrispondente ad ogni accesso effettuato, con la riforma sarà multato solo un accesso ogni giorno. Inoltre si delega al governo la possibilità di innalzare i limiti di velocità in alcune zone, accentrando ogni aspetto al ministero». Questa sorta di reticenza nell'intervenire sull'elemento velocità, Roberto Peia la commenta facendo riferimento a decenni di campagne pubblicitarie costruite su un martellamento e condizionamento costante legato al piacere della velocità, ai motori ed ai cavalli, un bombardamento che ha plasmato intere generazioni, puntando alla "pancia" degli utenti della strada, facendo leva sulla rimozione di limiti e regole- così anche chi "trancia" autovelox ha il suo momento di gloria- più che alla loro razionalità e a una corretta cultura e conoscenza. «Non voglio essere frainteso: l'elemento velocità affascina l'essere umano, anche in bicicletta si ricerca la velocità e si prova un sottile piacere nel raggiungerla. Non lo nego. Il punto è che, essendo la strada luogo di condivisione, la velocità rischia di ledere altri utenti e, se un tuo "divertimento" mette a repentaglio la vita di altre persone, hai il dovere di fermarti, di ragionare. Le nostre città, poi, a questo sommano il problema di non essere pensate a misura di persona o di bicicletta».

Diversi sono gli esempi di grandi metropoli che hanno compreso la necessità di cambiare negli ultimi anni: dalla vera e propria rivoluzione in tema attuata a Parigi, a Londra, sino a Valencia dove si è arrivati a deviare il corso di un fiume per seguire questo ragionamento.

Differente è la realtà italiana, ancora arretrata sotto questo punto di vista: «Una ricerca basata sulla Spagna sottolineava l'opportunità, anzi, la necessità di aumentare le "zone 30" in corrispondenza di luoghi che abbiano una realtà architettonica e monumentale importante, al fine di garantire sicurezza e ridurre il traffico. Sappiamo tutti che, se aumentano i ciclisti, si riduce il traffico, che pedalare migliora la salute, riduce le spese sanitarie. Sì, lo sappiamo, ma non lo applichiamo». Il nuovo Codice della Strada agisce bloccando, spesso, la possibilità di nuove corsie ciclabili e di strade ciclabili, interviene sui doppi sensi e impone la targa e l'utilizzo del casco per i ciclisti. «Purtroppo non si trova ascolto, sia a livello di ministero che di comuni, quindi di realtà che dovrebbero essere più vicine ai cittadini. Cito l'esempio della statua che abbiamo dedicato, poco tempo fa, ai "ciclisti urbani pazienti" a Piazza Lugano, a Milano, al fine di omaggiare la resistenza dei ciclisti. La storia inizia cinque anni fa, quando, attraverso il bilancio partecipato del Comune, i cittadini avevano chiesto la realizzazione di una ciclabile su questo tratto di strada, verso il Ponte della Ghisolfa, molto trafficato, dove gli automobilisti raggiungono alte velocità. Il bando è stato vinto, ma, da quel momento, non è stata realizzata alcuna ciclabile e non abbiamo più avuto notizie a riguardo. Alcuni cittadini l'avevano tracciata di notte: rimossa completamente. Si tratta di un vero e proprio muro di gomma, spesso basato su convenienze elettorali». Le automobili, nel frattempo, aumentano le loro dimensioni, tendono, spesso, a rappresentare uno status sociale, allora "avere un SUV fa belli" e, celandosi dietro questa apparenza, si fa spazio la credenza di avere più diritti degli altri utenti della strada. «Il SUV, attraverso la sua dimensione, restituisce la sensazione, errata, di essere maggiormente protetti: non è così. Non solo: il milanese medio, in questo periodo, è molto infastidito dalla problematica delle buche sulla strada, causa di disagio. Bene, le ricerche dimostrano come l'aumentare del peso delle automobili accresce a propria volta la problematica. Forse sarebbe opportuno tenerle in considerazione». Rispetto alla tematica dell'obbligo del casco, la posizione di Peia analizza due versanti: da un lato l'aspetto personale, lui utilizza il casco anche in città ed è convinto della sua assoluta utilità, per quanto concerne la sicurezza personale, dall'altro un'analisi ad ampio raggio. «L'aumento della sicurezza passa per l'aumento della massa critica che pedala ed è testato, purtroppo, che l'obbligo del casco riduce l'utilizzo della bicicletta, assieme ai furti delle bici. Le scuse messe in campo per non utilizzarlo sono assurde e ridicole? Certo, non ho dubbi, ma resta un fatto e con i fatti bisogna fare i conti. In nessun paese il casco è obbligatorio per i ciclisti ed i paesi in cui lo era hanno fatto retromarcia sul tema». La non considerazione dei fatti, talvolta, è legata ad un'errata credenza, protratta nel tempo a cui si continua a dare voce: l'idea che chi utilizza la bici non sia "produttivo", ovvero che con la bicicletta non ci si rechi al lavoro, che sia solamente un mezzo di svago: «Purtroppo è una voce insistente. A prescindere dal fatto che, anche fosse così, sarebbe comunque giusta un'adeguata tutela degli utenti più fragili, la realtà è ben diversa. Molte persone si recano al lavoro in bicicletta e altrettante lavorano attraverso la bicicletta: penso ai rider ed ai bike messenger, penso al bike to work che dovrebbe essere agevolato, invece non viene valorizzato».

Differente è la realtà italiana, ancora arretrata sotto questo punto di vista: «Una ricerca basata sulla Spagna sottolineava l'opportunità, anzi, la necessità di aumentare le "zone 30" in corrispondenza di luoghi che abbiano una realtà architettonica e monumentale importante, al fine di garantire sicurezza e ridurre il traffico. Sappiamo tutti che, se aumentano i ciclisti, si riduce il traffico, che pedalare migliora la salute, riduce le spese sanitarie. Sì, lo sappiamo, ma non lo applichiamo». Il nuovo Codice della Strada agisce bloccando, spesso, la possibilità di nuove corsie ciclabili e di strade ciclabili, interviene sui doppi sensi e impone la targa e l'utilizzo del casco per i ciclisti. «Purtroppo non si trova ascolto, sia a livello di ministero che di comuni, quindi di realtà che dovrebbero essere più vicine ai cittadini. Cito l'esempio della statua che abbiamo dedicato, poco tempo fa, ai "ciclisti urbani pazienti" a Piazza Lugano, a Milano, al fine di omaggiare la resistenza dei ciclisti. La storia inizia cinque anni fa, quando, attraverso il bilancio partecipato del Comune, i cittadini avevano chiesto la realizzazione di una ciclabile su questo tratto di strada, verso il Ponte della Ghisolfa, molto trafficato, dove gli automobilisti raggiungono alte velocità. Il bando è stato vinto, ma, da quel momento, non è stata realizzata alcuna ciclabile e non abbiamo più avuto notizie a riguardo. Alcuni cittadini l'avevano tracciata di notte: rimossa completamente. Si tratta di un vero e proprio muro di gomma, spesso basato su convenienze elettorali». Le automobili, nel frattempo, aumentano le loro dimensioni, tendono, spesso, a rappresentare uno status sociale, allora "avere un SUV fa belli" e, celandosi dietro questa apparenza, si fa spazio la credenza di avere più diritti degli altri utenti della strada. «Il SUV, attraverso la sua dimensione, restituisce la sensazione, errata, di essere maggiormente protetti: non è così. Non solo: il milanese medio, in questo periodo, è molto infastidito dalla problematica delle buche sulla strada, causa di disagio. Bene, le ricerche dimostrano come l'aumentare del peso delle automobili accresce a propria volta la problematica. Forse sarebbe opportuno tenerle in considerazione». Rispetto alla tematica dell'obbligo del casco, la posizione di Peia analizza due versanti: da un lato l'aspetto personale, lui utilizza il casco anche in città ed è convinto della sua assoluta utilità, per quanto concerne la sicurezza personale, dall'altro un'analisi ad ampio raggio. «L'aumento della sicurezza passa per l'aumento della massa critica che pedala ed è testato, purtroppo, che l'obbligo del casco riduce l'utilizzo della bicicletta, assieme ai furti delle bici. Le scuse messe in campo per non utilizzarlo sono assurde e ridicole? Certo, non ho dubbi, ma resta un fatto e con i fatti bisogna fare i conti. In nessun paese il casco è obbligatorio per i ciclisti ed i paesi in cui lo era hanno fatto retromarcia sul tema». La non considerazione dei fatti, talvolta, è legata ad un'errata credenza, protratta nel tempo a cui si continua a dare voce: l'idea che chi utilizza la bici non sia "produttivo", ovvero che con la bicicletta non ci si rechi al lavoro, che sia solamente un mezzo di svago: «Purtroppo è una voce insistente. A prescindere dal fatto che, anche fosse così, sarebbe comunque giusta un'adeguata tutela degli utenti più fragili, la realtà è ben diversa. Molte persone si recano al lavoro in bicicletta e altrettante lavorano attraverso la bicicletta: penso ai rider ed ai bike messenger, penso al bike to work che dovrebbe essere agevolato, invece non viene valorizzato».

Nella riforma del Codice della Strada si parla anche di metro e mezzo per il sorpasso ad un ciclista, ma solo ove la strada lo permetta, "una decisione non migliorativa per l'ampio pubblico di pedalatori", ci sono norme più stringenti per chi usa il cellulare alla guida, "valide per chi ha meno di 21 punti sulla patente", e norme che vanno ad incidere su chi si mette alla guida con un elevato tasso alcolemico oppure avendo fatto uso di sostanze stupefacenti: «Si tratta di misure condivisibili che, però, agiscono sempre dal lato punitivo e non educativo, invece deve essere la cultura la via per cambiare le cose. Spesso ci rechiamo nelle scuole a parlare di sicurezza ed i giovani percepiscono perfettamente l'importanza di ciò che si dice, ascoltano attenti. Sono i genitori, talvolta, a non comprendere: a protestare per delimitatori di velocità o chicane davanti alle scuole per limitare la velocità. Provvedimenti diretti a tutelare i loro stessi figli».

Qui Peia riflette qualche istante, poi porta un esempio personale che lancia una luce diversa sulla tematica: «Ho tre figli: due intorno ai trentacinque anni, uno intorno ai venticinque. Mentre i primi, allo scoccare della maggiore età, hanno subito ricercato la patente e quindi l'auto, il terzo no, il terzo ha aspettato sei anni. Forse non nelle leggi, ma nella mentalità delle persone qualcosa sta davvero cambiando».

Foto in apertura: Tornanti/CC

Un giro in Rwanda: quando la bicicletta apre un mondo

Laddove le biciclette sono il mezzo di trasporto principale, laddove, rinforzate nella parte posteriore, divengono taxi, con i freni a bacchetta tipici degli anni sessanta, oppure caricano a bordo materiali di ogni genere, dalle bottiglie, ai pali di legno, sino alle grondaie, mentre chi pedala continua ad affiancarsi, magari in salita, ai viaggiatori, anche loro sui pedali e, dopo averli fissati per qualche minuto, si congeda con un cenno del volto, simile a un sorriso, a mostrare tutto il piacere dell'incontro, del contatto, laddove accade tutto questo si apre il Rwanda. Il cuore verde dell'Africa, perché ogni casa ha un piccolo orto e l'acqua corre in ogni terreno a nutrire le piante, qualcosa di molto diverso dall'immaginario classico dell'Africa calda e secca: allora ci viene da pensare che Lorenzo, Alberto, Adriano e Mattia, forse, non siano partiti per caso per quella terra, quattro ragazzi che con il progetto Umbriabikepacking e con la tribù di Augh condividono la loro regione, i loro paesi, con solo una tenda, una bicicletta e poco più, e con tutto il senso dell'improvvisazione che ci vuole per un viaggio in bici, pur se si programma e si studiano le carte, le tracce, ma partire vuol comunque dire andare all'avventura, accettare l'imprevisto ed il cambio di programma. I dieci giorni che hanno trascorso in Rwanda nello scorso ottobre sono stati una sintesi perfetta di tutto questo.

Ad iniziare proprio dall'idea e dalla partenza. Di viaggi ne hanno fatti tanti, sono stati in Scozia, ma l'Africa pareva lontana, quasi impossibile, invece, come accade parlando tra amici, basta un suggerimento o una suggestione per mettere in piedi l'irrealizzabile e per farlo con un pizzico di follia. Avevano scoperto Race Around Rwanda attraverso le parole dei componenti di Enough Cycling e il tragitto l'avevano costruito proprio su quella traccia, insieme ad altri stralci di percorso, trovati su internet e accuratamente messi assieme: da Kigali, la capitale, a Kigali, in mezzo tutto il Rwanda. All'inizio c'è Ruhengeri, uno dei primi villaggi incontrati, pieno di entusiasmo, di vita, di persone e bambini che corrono qua e là, felici di vedere, in particolare contenti di incontrare, "musunku", l'uomo dalla pelle bianca, perché si dice porti fortuna il suo incontro: il fiume Nyabarongo è poco distante, per proseguire bisogna attraversarlo e l'unica possibilità sono delle zattere usate dagli abitanti per recarsi da una parte all'altra, spesso per motivi di lavoro. «Nel percorso iniziale- spiega Lorenzo- questo inconveniente non era previsto e probabilmente, se qualcuno mi chiedesse un parere, suggerirei un'altra via, ma anche questa è l'improvvisazione di quando si prende e si parte. A quel punto si rischiava di tornare indietro, di vanificare la prima parte del viaggio, solo quelle zattere hanno permesso la prosecuzione, pur nella difficoltà di farsi capire, di spiegare il proprio bisogno. Quelle zattere sono state parte dell'avventura». Nel Rwanda soprannominato "la terra dei mille colli", per i suoi continui su e giù, simile all'Appennino, in questo, si percorrono ottanta, novanta, talvolta cento chilometri al giorno, spesso intorno ai 2000 metri di altitudine, nei pressi di vulcani, anche intorno ai 2800 metri, spesso ripensando a questi villaggi, soprattutto quando la strada asfaltata, benissimo, tra l'altro, diventa noiosa, la stanchezza inizia a pesare e quella gioia pura è ossigeno. Il fondo stradale più impegnativo è quello del Congo Nile Trail: «Ognuno di noi aveva una bici diversa, si vede raramente in un viaggio di questo tipo, ma anche questo è il nostro modo di interpretare il ciclismo: adattarsi e vivere a pieno l'esperienza, pianificando le tappe al momento, in base a ciò che è possibile fare, alla luce del sole o al buio della notte».

Sorride Lorenzo, mentre ripensa alla Kivu Belt Road, a tutte le persone che si assiepano attorno a qualunque viaggiatore che si fermi per strada: comunicano con un gesto della mano, con uno sguardo, hanno voglia di sentirsi utili, prendono in spalla le biciclette, si offrono di aiutarti a portarle nei tratti più difficili. Poi torna serio, pensieroso: «Ricordo quei bambini che giocavano a pallone per strada, con una palla fatta di foglie di banano, ricordo il bambino che abbiamo medicato dopo una ferita: ci hanno detto che è orfano. Penso a tutti i bambini, di cinque o sei anni che ho visto trasportare del bestiame, in mezzo alle montagne o alla foresta. Mi viene in mente la loro voglia di farcela, di resistere, il loro essere felici con poco e le rincorse alle nostre biciclette in discesa». Il viaggio si svolge nella stagione delle piogge: temperature dai diciotto ai trenta gradi, e piogge molto intense, ma veloci, non più di dieci minuti, forse un quarto d'ora, qualcuno apre la propria falegnameria a Lorenzo, Alberto, Adriano e Mattia, per ripararsi. Qualche giorno dopo visiteranno il villaggio fondato per i bambini orfani del genocidio del 1994: «Ora che quei bambini sono cresciuti, quel luogo si è trasformato in una sorta di università dove si studia agraria, con una decina di camere, per ospitare i visitatori e con la possibilità di pranzare, pagando una quota. Abbiamo visto il museo dedicato al genocidio, compreso qualcosa in più della storia di quel paese».

Storia di un paese che passa anche dalla lingua, dalle poche parole della lingua locale che i ragazzi di Umbriabikepacking imparano e usano, ad esempio, per ringraziare quei componenti dell'esercito che, dopo averli averli bloccati all'ingresso di un parco nazionale, li lasciano ripartire: «Vedessi come hanno sorriso! Una gratitudine così grande per così poco, alla fine». Qualcuno, in viaggio in moto, chiede di provare le loro biciclette, allora le scambiano per qualche istante: c'è chi si diverte a pedalare e chi va incontro al vento sulla moto. Il tutto, spesso, avendo fatto colazione solo con poca frutta, poche banane, che devono bastare fino a sera e regalando qualche barretta ai giovani che si incontrano e, sapendo della ripartenza, chiedono un numero di telefono, per restare in contatto, dicono di cercare lavoro. Lorenzo non ha dubbi: «Le interazioni con le persone lo hanno reso il più bel viaggio della mia vita. Sono certo che l'Africa vada esplorata, vada scoperta, è un mondo che si è aperto: con i miei amici pensiamo già a un nuovo viaggio in Namibia, magari per il prossimo autunno».

Gli stessi amici che sono gli unici con cui è possibile fare certi viaggi, vivere certe esperienze, che sono anche questione di equilibri delicati e rari, che non si trovano con tutti: Lorenzo spiega che bastano poche persone per sentirsi al sicuro, per cavarsela in situazioni difficili, per lui sono sempre stati Alberto, Adriano e Mattia, in Rwanda anche qualche signore incontrato in viaggio che li ha aiutati nelle piccole difficoltà: «Crediamo spesso che il mondo migliore sia quello vicino a casa, per questo i miei genitori, quando partivo, mi mettevano sempre in guardia. In realtà, cose negative possono succedere anche dietro casa e cose belle anche a centinaia chilometri di distanza: il Rwanda me lo ha ricordato e me lo tengo stretto ovunque vada».

Riviera outdoor bikeshop, Finale Ligure

Finalborgo è racchiusa, quasi abbracciata, dalle sue mura di sapore medievale, che la proteggono pure dal mare e dal suo sciabordare inquieto nei giorni di tempesta. I mattoni a vista delle case, disposti secondo una precisa architettura, racchiudono una storia antica, simile a quella scritta in vecchi libri, impolverati, in qualche scaffale, dietro una porta che nessuno apre da troppo tempo. Qui, peraltro, le porte sono tutte piccole, molto piccole, somigliano più ad ingressi di cantine, di scantinati, che non di case o di locali: le persone vi camminano accanto e arrivano fino ad una minuscola piazza, un angolino di pace, dove al centro una fontana continua a zampillare acqua . Lì un anziano signore, appoggiato al bastone della sua vecchiaia, saluta un giovincello, pieno della spavalderia bella della gioventù, nella sua tenuta da corridore: nel mezzo di questa scenografia, quei due stanno così bene assieme, come tutta la storia e questi giorni nuovi. Il nostro mondo, stamani, sarà dietro una di quelle porticine che permette l'accesso in uno spazio circondato da volte in mattoni e colori che segnano la strada, dapprima verso un'officina a vista in cui il bancone è un vecchio tavolo da falegname riadattato e cosparso di attrezzi sporchi, talvolta consumati dal tanto lavoro, sui muri sono appese parti di biciclette ormai a riposo, qualche sospensione, qualche tratto di un manubrio, telai storici, foto particolari e alcuni aggeggi inusuali, parti meccaniche inventate e ricavate da chissà quale attrezzo della vita di ogni giorno. Fino ad arrivare ai tavoli del bar, dove qualcuno si siede a bere una birra e a leggere il giornale, mentre in officina la sua bicicletta viene "curata". Le mensole sono costruite con pezzi di forcella e anche la porta della toilette è suggestiva: si chiude da sola, attraverso un martelletto che fa da contrappeso. La piazza là fuori è Piazza Garibaldi, il locale è Riviera Outdoor Bikeshop e già nel nome ci sono il mare ed il vento, la bicicletta e la Liguria.

Le parole di Luca Bondi, ideatore del luogo, aggiungono dettagli del passato, scene della quotidianità, che, con un poco di attenzione, non fatichiamo a riprodurre nella mente, come si svolgessero davanti ai nostri occhi, come se una macchina da cinepresa, dopo averle catturate e memorizzate, le riproducesse su un grande schermo: «Le mie mani, anche da ragazzino, dovevano sempre essere sporche: svitavo e avvitavo i bulloni, smontavo e rimontavo, rompevo, talvolta, dalle macchinine che i nonni portavano la domenica pomeriggio, alla loro pista, sino alla bicicletta. Ho scoperto così la magia del movimento di una ruota: la catena sui pignoni e un semplice tocco al pedale per innescare uno spostamento. L'esplorazione delle mie mani mi ha, piano piano, svelato ogni segreto di una bicicletta». La creatività è qui oppure, forse, nel fatto che non ci sia un solo metodo per aggiustare una bici e che, volendo, è possibile utilizzare tutto, ma davvero tutto per rimetterla in strada, anzi, a Finale Ligure, per restituirla alla terra e alla polvere del fuoristrada di cui questa città di riviera è l'universo: anche delle tubazioni di metallo, dismesse, prese da un reparto idraulico, oppure della semplice bulloneria che non ha nulla a che vedere con la bicicletta stessa. «Sì, una scuola di inventiva, perché il fuoristrada è il regno della velocità e dell'improvvisazione, non c'è molto tempo per riparare un guasto, il "pronto soccorso meccanico" deve essere celere, così tutto ciò che abbiamo attorno diventa possibile "cerotto", "medicazione". All'inizio di una giornata lavorativa questa possibilità fa la differenza: non sai se riuscirai nel tuo intento, ma sai che per provarci dovrai sfidarti, non ci saranno due giorni uguali, due soluzioni uguali. La noia è lontana».

Luca Bondi è partito dall'Istituto Tecnico Industriale della sua città, a cui si recava sui pedali, ed è passato per l'università di Genova, dove studiava ingegneria meccanica e la bicicletta non la vedeva quasi più per questione di tempo e di impegni affollati nelle ore di una giornata: non si è mai laureato, tuttavia, e, quando è tornato a Finale Ligure, aveva necessità di un lavoro, per mantenersi, per diventare davvero grande. Nelle serate parlava di biciclette e dei viaggi in cui accompagnava i turisti, in una delle prime esperienze lavorative, dopo aver fatto il bagnino, mestiere classico delle estati degli studenti, sulle spiagge: «Avevo conosciuto la bici soprattutto dal punto di vista meccanico, essere accompagnatore mi ha permesso di vedere da un altro lato quel mezzo che tanto mi affascina. La bicicletta porta da un posto all'altro, da un bosco ad una strada, da un sentiero ad un ampio viale e in questo tragitto permette la "contaminazione" con luoghi e con persone. Ho un amico che vive in Australia, ci vedremo ogni sette, otto anni, ma ci scriviamo ogni settimana: l'incontro è stato in quei viaggi in compagnia, in quella condivisione, altrimenti l'Australia non l'avrei nemmeno incrociata tanti sono i chilometri a dividerci. Questa è l'altra faccia del ciclismo». Nel 2002, proprio nel momento in cui la mtb era in continua evoluzione nella zona, tutto ciò confluisce nel locale a cui si accede attraverso la minuscola porta affacciata alla piazza con la fontana: «Io sapevo fare questo, mi riusciva abbastanza bene e mi è venuto naturale pensare che avrei potuto essere utile a qualcuno».