È la fine del mondo

Il primo giorno è già passato, volato via, e ha quella faccia un po' insolente di Julian Alaphilippe. Il primo giorno è già passato accendendosi con lo spettro dei colori della maglia di campione del mondo. Il primo giorno è schizzato, da pallido a lucente, da drammatico a evocativo, tra cadute e primi rimpianti, debolezze ed errori, gesti atletici superiori e altre piccole e grandi storie che il Tour de France, in poco meno di cinque ore, ha già raccontato.

Ci aspettava una sfida di irripetibile fascino oggi, un gioco pieno di significati. Van der Poel per Poulidor, van Aert per battere van der Poel, Colbrelli per farci sognare, Sagan per far vedere che c'è ancora, Alaphilippe per tutta la Francia, e poi Pogačar contro Roglič, e altro ancora.

E il primo giorno è passato: può essere espresso tutto in quello scatto ai meno due dall'arrivo o forse era qualcosa in più. Vola via nelle mastodontiche sembianze da trattore di Declercq che alle 12.30 è davanti al gruppo, e quattro ore dopo è ancora lì a dare cambi, a chiederne a sua volta, a comandare, a mietere, a guidare.

Scivola via: nella tirata di Cattaneo, nell'imbeccata di Devenyns. "Vai e scatta" sembra dire girandosi verso il fedele amico e capitano. Vola via: su quella rampa che sembrava non finire mai, che si estingueva nelle gambe di Alaphilippe che spingeva per spogliarsi dell'iride e andare a vestirsi di giallo.

Il primo giorno è già volato ed è in Colbrelli che sognava, ma annaspava, in Nibali che chiudeva davanti a van der Poel, in van Aert che rimbalzava, in Gaudu che rimontava, in Roglič e Pogačar che un po' giocavano tra di loro, un po' soffrivano, perché pare giusto che anche i più forti, a volte, debbano un po' concedere.

Il primo giorno è passato: nelle cadute, tremende, quelle che non vorremo mai vedere, che vorremmo chiudere gli occhi e dimenticare, e che purtroppo fanno parte di uno sport che non è un gioco, anche se è tremendamente bello. Il primo giorno di un Tour de France che in (poco) meno di duecento chilometri ha già gettato via la maschera esprimendo la sua drammatica grandezza, il suo irreversibile giudizio. Il suo irreparabile frastuono.

D'altro canto la partenza è in una terra che è la fine del mondo, tanto da chiamarsi Finistère -"Tout commence en Finistère" è una scritta enorme sulla spiaggia, messa lì a ribaltarne il concetto - dove tutto ha inizio e fine, dove le strade sono strette da ricordare strazianti viuzze, i tifosi tanti e troppi. E il Tour si adatta rivoltandosi prima ancora di dare un segnale di vita.

E così il primo giorno vola via nel gesto all'arrivo di uno che fino a pochi minuti fa vestiva la maglia di campione del mondo e da domani quella gialla. Merci Julian, non fanno che urlare i francesi, mentre lui ringrazia Asgreen subito dopo il traguardo. In un Tour partito dalla fine del mondo e che in poche ore ha già fatto il pieno di storie.

Il monumentale del Tour 2021

Nemmeno il tempo di posare penne e biciclette che dopo il Giro arriva il Tour. Nemmeno il tempo di rifiatare che dopo la Corsa Rosa è tempo di Grande Boucle. Se il Giro è il nostro figlio (prediletto) che gioca nel giardino di casa, il Tour è quel posto da andare a visitare almeno una volta nella vita. Se il Giro è partigianeria, il Tour è sciovinismo; se il Giro è rosa il Tour è inevitabilmente giallo; come il Giro è un'avventura nostrana, il Tour è un enorme carrozzone mediatico che trascina e coinvolge. Se il Giro segna la fine della primavera, il Tour simboleggia l'inizio dell'estate con campi di colza e girasoli, carovane inestinguibili, asfalto che si scioglie, vini pregiati e formaggi, castelli, Massiccio Centrale e Pirenei.

Se il Giro era la Gazzetta con Gregori e Pastonesi, il Tour erano le mattinate a leggere e rileggere (e assimilare in qualche modo) i pezzi di Mura - e a volte, per un meraviglioso incrocio del destino, anche quelli di Clerici da Wimbledon, Londra. Se il Giro 2021 è stato Bernal, allora il Tour sarà, come nel 2020, un affare sloveno, almeno sulla carta.

IL GIALLO DEI FAVORITI IN GIALLO

Se mi dessero un colpo in testa o se alzassi troppo il gomito allora sì, forse solo in quel momento potrei fantasticare su vincitori differenti dal duo nato vicino al confine giuliano. Primož Roglič e Tadej Pogačar, nell'accezione confidenziale "Rogla e Pogi" come due personaggi di una seria animata. Loro due il Tour 2020 lo animeranno e potranno soltanto perderlo.

Secondo e primo lo scorso anno dopo quel ribaltone che è storia a La Planches de Belles Filles, i due sloveni sono i più forti interpreti delle corse a tappe. Mancherà a questo Tour quello che, se e solo se riuscirà a esprimersi al massimo risolvendo i problemi alla schiena, potrebbe inserirsi in questo duopolio, Egan Bernal, mentre Evenepoel è ancora un cucciolo che sta imparando a muoversi nel mondo selvaggio dei Grandi Giri.

Altri, a guardarsi intorno al momento non ce ne sono, salvo exploit, incursioni o crescite improvvise, attendendo chi preme da dietro (Pidcock? Ayuso?) o chi magari persegue una via più graduale nella propria crescita (Almeida? Vlasov?).

Non staremo qui a definire caratteristiche, pro e contro dei due ragazzi sloveni, le conosciamo a memoria: duri a cronometro, forti in salita, bravi a guidare la bici - forse Pogačar un po' di più - e nel districarsi tra i pericoli. Coraggiosi, veloci persino negli sprint ristretti come dimostrano anche i due successi consecutivi alla Liegi Bastogne Liegi davanti, entrambe le volte, a un certo Alaphilippe. Per non parlare delle loro squadre: col passare delle stagioni hanno aggiunto tasselli di spessore per coprire il più possibile le spalle ai propri capitani.

Pogačar rappresenta la freschezza, il volto del giovane lupo che si fa strada, Roglič invece pensa e ripensa ancora allo smacco di qualche mese fa quando perse la maglia gialla il penultimo giorno dopo un dominio senza apparenti titubanze. Avvicinamento differente il loro: anche rispetto alla più tradizionale marcia di preparazione. Pogačar è passato da casa, Giro di Slovenia, ha vinto, con la sua squadra ha dominato, concedendo favori, il modo in cui ha impresso il ritmo in salita ha spaventato: facilità assoluta sono le prime due parole che mi vengono in mente. Spopola perché è giovane e simpatico, piace a media e tifosi, e la tranquillità assoluta con la quale costruisce ogni successo è una delle sue armi migliori.

La squadra è tutta per lui: ancora più che nel recente passato. Via le ruote veloci (Kristoff, aria di divorzio e, ahinoi, resta a casa pure un Trentin acciaccato), dentro Vegard Stake Laengen per coprire il suo capitano in pianura dall'alto dei suoi centimetri, Formolo e Rafał Majka scudieri in salita, Marc Hirschi forte (nel 2020 più che forte) dappertutto potrebbe anche rappresentare una sorta di piano B per conquistare qualche tappa.

A proposito di piano B: Brandon McNulty sarà da seguire, lui stesso prenderà appunti dal suo coetaneo cercando di restargli il più vicino possibile in classifica qualora ci fosse bisogno di qualche intuizione dal punto di vista tattico. Infine Mikkel Bjerg, locomotiva in pianura, si difende anche in salita quando sono a inizio tappa: chi vi scrive stravede per lui e lo giudica, per il presente e per il futuro, una delle pedine più preziose per ogni capitano e su ogni terreno. Leggasi: potenziale gregario più forte del mondo.

Roglič non corre dalla Liegi: banalmente, viene da dire, che la squadra sa il fatto suo, che lo hanno tenuto alla larga dalle pressioni e da ogni rischio, che tanto uno così sa arrivare ben preparato alle corse senza gli spettri di una cattiva preparazione, però, forse e dico forse, qualche chilometro in corsa avrebbe fatto bene al vice-campione uscente del Tour, nonché dominatore della Vuelta solo pochi mesi fa. Certo, l'idea del corridore che si prepara al Tour e (quasi) solo al Tour l'abbiamo già sperimentata negli anni e francamente non ci è mai piaciuta. Mossa per finire in crescendo? Staremo a vedere. Altra domanda che resta in sospeso: dove Roglič può essere più forte di Pogačar? Difficile dirlo perché il più giovane dei due appare una sua versione potenziata. Dove Roglič va forte, Pogačar un po' di più e poi, rispetto al corridore dell'UAE-Team Emirates, il portacolori della Jumbo-Visma ogni tanto scricchiola (mentalmente) in qualche scelta in corsa. Vicino, però, ha una squadra che pare abbia tutto per aiutarlo a inseguire il sogno di vincere il Tour de France. A margine le dichiarazioni di qualche giorno fa che ha lasciato un po' di stucco chi conosce bene i tratti di un corridore taciturno da apparire glaciale, ma non lo è, che preferisce sempre mettere davanti alle parole i fatti: «Al Tour de France non lotterò per la vittoria finale e prenderò quello che viene». Pretattica, l'avrebbe definita Brera.

La squadra lo scorso anno fu perfetta, se è chiaro come il Tour si è risolto nel testa a testa dell'ultima cronometro. Tony Martin e Robert Gesink sono gregari attempati ma affidabili, uno in pianura l'altro in salita, ritorna Mike Teunissen: volate all'occorrenza e tirate in pianura, Steven Kruijswijk un punto di domanda: il miglior Kruijswijk può lottare fino alla fine per l'alta classifica e quindi essere arma importante per Roglič in salita, ma quanto è lontano dall'essere quel corridore? Sepp Kuss deve fare un po' pace con se stesso e capire come si corre bene, detto questo in salita è sicuramente un corridore che vale molto di più di quello visto in questo 2021. A proposito di punti interrogativi: Wout van Aert.

Lo scorso anno strepitoso al Tour - ma non solo. Ma fu un rientro e un momento particolare. Spianava le salite con una potenza tale da sembrare Indurain e chiuse in crescendo come fosse un uomo da classifica. In volata si piazzava fino a vincere, spesso in testa al gruppo anche in pianura, ma pure lui: sarà il miglior van Aert? La vittoria al campionato belga di qualche giorno fa pare abbia fugato ogni dubbio. L'ultimo posto, che sarebbe stato di Dumoulin, prima che l'olandese si facesse da parte, se l'è preso, invece, Jonas Vingegaard: la sua presenza rinforza la batteria di uomini da salita.

GRANATIERI ALTERNATIVI

Parlando proprio di squadre, chi può muovere le acque è un team intero: la INEOS Grenadiers. Cosa potranno fare i britannici per cercare di scalfire l'inossidabile potenza di Pogačar e Roglič? Trenino o manovre a sorpresa e spettacolari? Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte; un tridente che potremmo mettere in qualsiasi ordine, difficile trovare al momento uno più favorito dell'altro. Diversi tra di loro: Thomas quello più completo, Carapaz il più intelligente, Porte quello sempre un po' sfortunato che però lo scorso anno a suon di regolarità e in un Tour dove finalmente filò tutto liscio per lui, si tolse la soddisfazione di salire sul podio proprio alle spalle dei due sloveni.

Chi sarà favorito tra i tre ce lo dirà solo lo spartiacque delle prime, insidiose tappe: dalla Bretagna alla cronometro del quinto giorno. Dopo cinque giorni di corsa forse avremo tutto un po' più chiaro – l'impressione però è che anche dopo la crono i tre saranno più o meno in zona. Se pensate che il quarto uomo INEOS, sarà Tao Geoghegan Hart si capisce come la forza di questa squadra sia immensa, ma allo stesso tempo come manchi qualcosa, una vera punta da trenta gol a stagione, che sarebbe potuto essere Bernal il quale però dopo la vittoria al Giro, ha preferito staccare, giustamente, la spina.

Carapaz ha la sembianze del terzo incomodo nella sfida slovena, del rognoso rompitore di piani altrui, d'altra parte davanti a Roglič c'è già arrivato, era il Giro 2019, mentre alla Vuelta 2020 lo ha fatto patire in un paio di occasioni; qualcuno, sibilino invece, dice di tenere d'occhio proprio Geoghegan Hart arrivato un po' a fari spenti – un po': un eufemismo. Il resto della squadra è, perdonateci l'enfasi: clamoroso. Luke Rowe e Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski e Jonathan Castroviejo: cosa chiedere di meglio se non che uno dei capitani che verrà strada facendo possa vincere la gialla finale?

OUTSIDER

Dietro i favoriti, il primo nome che viene in mente, uscito in maniera impressionante dal Tour de Suisse, è Rigoberto Urán. Garate, suo direttore sportivo alla EF, dice di non aver mai visto un Urán così forte: obiettivo podio alla portata, ma il colombiano dovrà inevitabilmente salire di colpi se vuole provare a bissare quel 2017 quando finì per meno di un minuto alle spalle di Chris Froome. Tra un Tour de Suisse e un Tour de France la differenza non è soltanto nei luoghi in cui si corre. La squadra con lui è davvero forte, Vaughters ha messo insieme un gruppo che è un mix di esperienza e gioventù niente male. Da capire quanto potranno essere utili alla sua causa corridori che all'apparenza potrebbero andare più a caccia di tappe che sostenerlo quando la strada sale, a eccezione del portoghese Ruben Guerreiro, alla ricerca di risposte dopo il ritiro al Giro e dell'americano Neilson Powless, lo scorso anno protagonista al Tour di diverse fughe in montagna. Stefan Bissegger proverà il colpaccio nella crono, Sergio Higuita dovrà scrollarsi di dosso l'etichetta dell'ennesimo colombiano incompiuto. Occhio a Jonas Rutsch: uomo da fughe a lunga gittata, forte sul passo, si difende sugli strappi, potrebbe regalare qualche soddisfazione parziale ai fucsia americani.

Capitano dell'Astana investita dalla clamorosa scelta di licenziare il factotum Vinokourov, c'è Jakob Fuglsang, anche lui apparso in crescendo in Svizzera, rispetto all'inizio della stagione: ma l'obiettivo massimo potrebbe essere un piazzamento a ridosso del podio. In salita è forte, ma non di certo al livello dei migliori, la sua squadra in passato ha saputo anche inventarsi tattiche interessanti, ma il problema qui al Tour sarà avere a che fare con tre corazzate che potrebbero rispedire al mittente ogni lettera scritta con un po' di fantasia. A proposito di squadra: da non tralasciare Ion Izagirre, seconda punta per la classifica, mentre Aleksej Lutsenko è sempre la solita incognita: corridore che se in giornata ti vince il tappone di montagna, salvo poi prendere vagonate di minuti in una tappa non durissima.

La Movistar cala un tris d'assi, che, col passare dei giorni, potrebbe diventare una coppia, sempre che Alejandro Valverde (verosimilmente a caccia di tappe e della forma verso Tokyo) non finisca di sorprendere. Miguel Ángel López è in crescita; dopo aver tentennato al Delfinato, alla Mont Ventoux Dénivelé Challenge ha piazzato un clamoroso record di scalata vincendo con un vantaggio che sembra appartenere a un'altra epoca. Il problema intorno allo scalatore colombiano è sempre il solito: classico corridore che lo aspetti e non arriva per poi sorprenderti. Sulla carta in salita, potrebbe essere uno col tesserino di quel club con il motto che fa "non ha rivali", pochi sanno andare forte come lui, dovrà però salvarsi dalla prima insidiosa settimana a causa di quei blackout che lo vedono spesso coinvolto, e oltretutto i quasi 60 km a cronometro rischiano di penalizzarlo pesantemente.

Enric Mas è un regolarista, a volte poco appariscente, ma che difendendosi a crono e in montagna potrà ambire ai piani alti (molto alti) della generale. La Movistar al Tour vedrà anche un quarto uomo che tutti ormai conosciamo: Marc Soler, uno capace di fare il bello e il cattivo tempo all'interno della stessa giornata, come se fosse una giornata ordinaria in riva all'oceano. Partirà sicuramente in sordina e magari col compito di conquistare una tappa. La squadra, tuttavia, presenta un comparto capace di poter dire la sua e magari essere spesso anche ago della bilancia nella lotta ai piani alti della classifica.

Il mondo si è ribaltato parlando di Simon Yates: favorito al Giro, qui potrebbe essere al via solo per provare a vincere qualche tappa. A noi piacerebbe proprio questo scenario. In squadra con lui c'è uno dei beniamini del pubblico: Esteban Chaves. Forse è in una delle sue migliori stagioni e dopo tutto quello che ha passato in carriera è un piacere vederlo scattare e lottare nelle brevi corse a tappe. Anche per lui però, oltre a una top ten è difficile immaginare. Essendo però tra i più forti in salita, la sua ruota potrebbe essere d'ispirazione per chi volesse provare a far saltare il banco. In casa Bike Exchange l'australiano Lucas Hamilton merita un po' di considerazione, anche se poi a vedere il suo storico (un 25° posto e un ritiro al Giro) nelle grandi corse a tappe, viene difficile pensarlo davanti a lottare per un piazzamento importante. Ma una vittoria di tappa, dopo tutto, perché no?

C'è David Gaudu: altro corridore che ci piace tanto. Forte di quelli forti davvero in montagna, il portacolori della Groupama-FDJ si potrebbe definire deluso se a fine Tour non avrà conquistato almeno un traguardo di alta quota. Non dovrà fare i conti con Pinot in squadra, ma con un percorso che a cronometro lo vedrà pagare dazio. Occhio a lui perché è uno che nella bagarre sa andare forte, e non per forza in quella di alta montagna. In carriera ha vinto due tappe alla Vuelta e ha un podio alla Liegi, risultati che forse non raccontano pienamente le qualità da scaltro scalatore, abbastanza veloce e che non disdegna lanciarsi all'avventura. Da ragazzo, poco meno di cinque anni fa, vinse un Tour de l'Avenir sconfiggendo, tra gli altri, un certo Egan Bernal. Da lì è passata un'era, ma Gaudu è pronto a riscrivere la sua storia.

Tra i nomi più interessanti, ecco due che difenderanno i colori delle altre due World Tour francesi che non abbiamo ancora nominato, Ben O'Connor (AG2R) e Guillaume Martin (Cofidis). Scalatori puri, potrebbero sfruttare il marcamento nei piani alti della classifica per provare a vincere una tappa. O'Connor, uscendo di classifica al Giro 2020, ha conquistato così la vittoria più importante della carriera, mentre il ciclofilosofo Martin ha dichiarato alla vigilia che quest'anno non curerà la classifica e andrà a caccia di tappe. Occhio a lui anche nella prima parte di corsa, scalatore sì, Martin, ma capace di spuntarla anche nelle frazioni miste e insidiose che i corridori affronteranno sin da sabato. Entrambi dovrebbero avere (abbastanza) via libera dalle proprie squadre: l'Ag2R ha perso Jungels alla vigilia - ne avrà per tutta la stagione ed era l'altro nome designato per fare classifica - mentre di fianco all'atipico corridore australiano saranno da seguire in salita Aurélien Paret-Peintre chiamato al salto di qualità definitivo e Nans Peters a caccia di un'altra tappa in un Grande Giro, in montagna possibilmente, dopo i successi al Giro del 2019 e al Tour del 2020. La Cofidis, invece, per l'alta montagna schiererà Jesús Herrada e Rubén Fernández pronti a farsi in mille per il capitano, ma anche a sfruttare le proprie occasioni nelle fughe in salita.

Capitolo BORA-hansgrohe: prima squadra ad aver presentato i suoi uomini e non senza polemiche. Per la classifica o giù di lì, resta fuori Schachmann. Abbastanza incomprensibile la mancata convocazione del tedesco vincitore della Parigi-Nizza e apparso tutto sommato in buona condizione al Tour de Suisse, nonché recente vincitore del campionato nazionale . I motivi però probabilmente vanno ricercati in qualche questione extracorsa - tradotto: le voci di divorzio con la squadra a fine stagione.

E allora per la classifica si punta tutto su Emanuel Buchmann, ritirato al Giro quando era in odore di podio e dell'eterno incompiuto Wilco Kelderman che proprio al Giro, ma nel 2020, ha conquistato il suo unico podio in carriera in una corsa a tappe. Tra i tedeschi mancherà uno dei protagonisti assoluti del Tour 2020: Lennard Kämna. Il tedesco pare di nuovo vittima di quei problemi fisici che qualche stagione fa lo avevano messo KO quando era passato da poco professionista: un peccato per la BORA, ma visto il modo spettacolare che ha di interpretare le corse, anche un peccato per tutti noi.

Siamo in Francia e si parla ancora di Francia ed ecco Nairo Quintana e Warren Barguil a difendere i colori di una delle squadre invitate al Tour: l'Arkéa Samsic. La squadra di casa vorrebbe vedere almeno uno dei due lottare per le parti nobili della classifica, noi vi confidiamo il nostro desiderio: sarebbe bello vedere Nairoman di nuovo ai livelli di tante stagioni fa, ma ci appare in calo, e allora speriamo che almeno uno dei due possa sganciarsi subito dalla classifica per puntare alle tappe e alla maglia a Pois. Maglia a Pois che già in passato ha vestito Barguil: occhio a lui i primi giorni nella sua Bretagna – che poi è anche la patria del suo sponsor. Questa primavera ha dimostrato una certa - sorprendente - affinità con i percorsi tortuosi - vedi il pavé del Belgio. Che stia facendo un pensierino alla maglia gialla nelle prime tappe?

Tiesj Benoot, in una DSM un po' ridimensionata rispetto allo splendido 2020, sarà l'uomo di classifica, ma il "Gargamella" belga è difficile credere possa ottenere di più di un piazzamento tra il decimo e il ventesimo posto, anche seguendo il più ottimistico dei pensieri.

In casa Bahrain qualche sorpresa va registrata. Intanto non saranno al via Landa, ancora fuori dopo la brutta caduta al Giro, e Caruso, chiamato a un po' di riposo meritato e non ai soliti lavori forzati: il ragusano sarà una delle punte italiane per i Giochi di Tokyo. Ma a due assenze telefonate una ci ha lasciato abbastanza di stucco: Mark Padun. In Francia, dopo i due successi al Delfinato si è scatenato un orrendo polverone mediatico che lo ha visto coinvolto e i Bahrain hanno evidentemente voluto spostare i riflettori. Luci che allora, per la classifica, saranno puntate sulle forme affusolate dell'australiano Jack Haig e dell'olandese Wout Poels, autentiche mine vaganti che potrebbero ambire a un posto nei primi dieci. Con loro Pello Bilbao, deludente al Giro, già in passato ha dimostrato di essere uno dei fondisti più forti del gruppo e chissà, poco marcato e con la gamba fatta al Giro, potrebbe rivelarsi un vero e proprio outsider in classifica.

Se Trek-Segafredo, Lotto Soudal, Alpecin Fenix (forse Xandro Meurisse ambisce a una top 20), B&B, Intermarché - Wanty - Gobert (George Zimmermann per la generale?) e Deceuninck-Quick Step potrebbero non avere un vero e proprio uomo per la classifica, puntando però forte su altri settori – vedremo in seguito – la francese TotalEnergies, arrivata al Tour con i connotati (nome e colori sociali) cambiati proverà a tenere in classifica tre corridori: Pierre Latour, Cristián Rodríguez e Victor De la Parte: visto il livello, però, compito difficile per loro.

Infine la Qhubeka-Assos orfana di Pozzovivo proverà a fare classifica con Sergio Henao, mentre la Israel Start-Up Nation che vedrà al via Froome – senza alcuna velleità – per la classifica punta tutto su Michael Woods apparso in questo 2021 in grande forma. Il canadese è un osso duro in salita, ma lo sarà sin da subito con il Mûr-de-Bretagne che il secondo giorno pare particolarmente adatto alle sue doti di scattista. Certo, le due cronometro e la tenuta nelle tre settimane fanno di lui un corridore che al massimo potrà ambire a un piazzamento tra il sesto e il decimo posto – e sarebbe comunque un grande successo.

CACCIATORI DI TA... PPE

Può la categoria dei cacciatori di tappe essere più fornita di quella degli uomini di classifica? Siamo al Tour è la risposta è sì. C'è praticamente il meglio del meglio salvo qualche eccezione. Alcuni ve li abbiamo già citati, altri arrivano di seguito. Intanto il più atteso: Mathieu van der Poel, quello che avrà gli occhi puntati addosso da tutto il mondo ciclistico. Sabato insegue quel sogno sempre sfuggito al nonno Raymond Poulidor: conquistare la maglia gialla. Poi pare che si fermerà in anticipo per Tokyo – anche se non è detto - , ma intanto sarà un lusso vederlo all'esordio in un Grande Giro.

Dovrà fare a pugni, si spera non letteralmente con quel gruppetto di ragazzi che puntano alla maglia verde: Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Peter Sagan (il già nominato Wout van Aert), su tutti, ruote più o meno veloci e capaci anche di tenere duro su tracciati vallonati. Tra questi veloci, ma capaci anche di piazzarsi su percorsi più impegnativi, impossibile non fare anche i nomi di: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Luka Mezgec (Team BikeExchange) Alex Aranburu (Astana, in casa - ormai quasi ex - kazaka da seguire il neo campione di Spagna Omar Fraile, un altro di quelli capaci di tutto e del suo contrario), Cristophe Laporte, probabilmente all'ultimo Tour in maglia Cofidis, cerca piazzamenti in volata e magari una vittoria sin da subito. Jasper Stuyven ed Edward Theuns per la Trek-Segafredo, Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty), lo spagnolo Carlos Barbero per la Qhubeka, Greg Van Avermaet e Oliver Naesen per l'AG2R, un altro belga – Philippe Gilbert -, i danesi Magnus Cort e Michael Valgren per la EF, Davide Ballerini se avrà spazio, diviso tra Cavendish e Alaphilippe, Søren Kragh Andersen ed Nils Eekhoff per il Team DSM, e i francesi Anthony Turgis (Team TotalEnergies) e Clément Russo (Arkéa).

A proposito di francesi: un discorso a parte lo merita Julian Alaphilippe. Il campione del mondo sarà la punta dei belgi della Deceuninck-Quick Step, ma la sua forma resta una mezza incognita. Il 2021 del campione iridato non è stata all'altezza delle grandi aspettative che si hanno su di lui – capace comunque di vincere la Freccia Vallone e di salire sul podio alla Strade Bianche e alla Liegi -, di recente, al Tour de Suisse, ha dato qualche spunto ma non ha vinto, staccando poi nell'ultima tappa un biglietto per tornare in anticipo a casa in vista della nascita del suo primogenito.

Ora, discorsi extra ciclistici a parte, il suo nome è uno di quelli che non solo mediaticamente, ma anche tecnicamente desta più interesse. Non solo perché è una degna maglia iridata, ma anche per l'idea di quello che ha sempre saputo dare al Tour anche quando ancora non era l'Alaphilippe che tutti conosciamo oggi. Quando era un corridore un po' scriteriato, classico baroudeur francese sempre all'attacco, più che gestore delle azioni. Istintivo per vocazione più che calcolatore: andare, infilare e vincere non è mai stato nel suo interesse.

Cosa aspettarsi da lui? Impossibile fare un pronostico. Potrebbe prendere la maglia gialla subito e magari tenerla per un bel po' come fece due anni fa e chiudere in alta classifica. Potrebbe lasciare andare velleità di questo genere per vincere più tappe possibili e magari lottare per la verde o la pois. Insomma, con uno così mai dire mai, a maggior ragione dopo averlo visto in questo 2021: un po' si è nascosto, un po' non ha mai trovato il colpo di pedale giusto. Di fianco a lui invece scopriremo l'ennesimo passo in avanti di Cattaneo. Ma ne parleremo nel capitolo dedicato agli italiani in Francia. Infine Dan Martin – Israel Start-Up Nation: già vincitore di una tappa al Giro quest'anno, l'irlandese non curerà la classifica ma di sicuro proverà a conquistare una bella tappa di montagna.

VELOCISTI

Abbiamo parlato di ruote veloci, ma non di protagonisti di quelle che dovrebbero essere almeno sei o sette tappe dedicate agli sprint di gruppo. Spiccano tre nomi su tutti: Caleb Ewan, Arnaud Démare e Tim Merlier. Tutti e tre che oltre alle volate andranno a caccia della maglia verde contendendola ai sopra citati Colbrelli, Sagan e compagnia.

Ai tre aggiungiamo il sorprendente Mark Cavendish di questo 2021, un altra ruota veloce non più giovanissima come André Greipel, il rampante Cees Bol. E poi ancora: Jasper Philipsen, che sarà l'alternativa a Merlier in casa Alpecin Fenix per gli sprint di gruppo (chissà come gestirà la squadra belga, la convivenza tra tante ruote veloci, all'esordio al Tour de France), Nacer Bouhanni che dovrà raffreddare il suo bollore in volata, il connazionale Bryan Coquard, che pensate, quasi 50 successi in carriera, nessuno nel World Tour, l'ex campione del mondo Mads Pedersen, che deve riscattare una stagione che lo ha visto protagonista di un'alba rossa entusiasmante con il successo alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne salvo poi collezionare una serie di controprestazioni dietro l'altra. E infine il già citato van Aert che dovesse avere via libera per disputare gli sprint – così sarà – ha tutto per tenere testa ai migliori velocisti presenti.

FUGAIOLI

Al Giro di fughe ne sono arrivate tante, forse pure troppe, e di sicuro la battaglia che vedrà protagonisti i più coraggiosi di giornata sarà uno dei motivi più interessanti del Tour 2021. Tanti, in questo senso, i nomi da seguire, soprattutto in quelle squadre che non avranno da offrire molto in chiave classifica. Certo, le dinamiche della corsa potrebbero mutare le scelte fatte in partenza, come successe lo scorso anno che l'Ineos, dopo il ritiro di Bernal rivoluzionò il suo modo di correre e cercò le fughe per vincere le tappe. Impossibile citare o azzeccare tutti i nomi, ma su qualcuno ci possiamo mettere la mano sul fuoco. Thomas De Gendt per esempio, per riscattare un Giro che più opaco non si poteva per via di alcuni problemi fisici. Il belga il colpo in canna ce lo avrebbe ma dipende da come sarà la sua condizione. In casa Lotto uno che scalpita per ripercorrere le sue orme è Brent van Moer, capace di vincere la prima tappa del Delfinato poche settimane fa, grazie a un numero proprio alla De Gendt. Tra i belgi un occhio al giovane Harry Sweeny, neopro australiano che dopo aver dimostrato una certa duttilità nelle categorie giovanili, ha avuto un buon impatto nel suo primo anno da professionista.

Ci saranno francesi attaccanti nati come Benoît Cosnefroy, sperando non lo sprechino per fargli vestire la maglia a pois solo per qualche giorno, ma lo utilizzino con più criterio. Caratteristiche ideali le sue per andare in fuga e vincere, non per andare in fuga solo per onore di firma o per fare la raccolta punti dei GPM. Altri francesi in vista: Pierre Rolland e Quentin Pacher della B&B Hotels, ma soprattutto Valentin Madouas. Diviso tra le velleità di classifica dell'amico Gaudu e tra le volate di Démare, il bretone, che correrà dov'è nato i primi giorni, ha tutto per infiammare il pubblico di casa, sia nelle tappe miste che in quelle di alta montagna. Altro uomo da seguire su ogni terreno è Matej Mohorič che dopo la spettacolare e per fortuna senza troppe conseguenza caduta al Giro, punta forte a una tappa in questo Tour per trovare la definitiva consacrazione. La Bahrain vola e lui, veloce, coraggioso e resistente, è pronto a prenotare un posto in business class. Altri due da non sottovalutare e già protagonisti in questa stagione: Stefan Kueng (Groupama-Fdj) e Victor Campenaerts (Qhubeka Assos)

Per le tappe dure da seguire sicuramente: Bauke Mollema, anche lui vuole dare una risposta ai mugugni arrivati durante il Giro dove la volontà non è mancata, le gambe dei giorni migliori sì, Dylan Teuns (Bahrain), Michael Gogl per la Qhubeka e il connazionale Patrick Konrad per la BORA-hansgrohe. Quest'ultimo dovrà dare una mano a Buchmann e Kelderman, ma è pronto a giocarsi le sue carte soprattutto quando ci sarà da sgomitare negli sprint ristretti e nelle tappe vallonate.

Tra i tedeschi c'è uno dei corridori che è cresciuto maggiormente in questo 2021: Ide Schelling. L'olandese potrebbe ricalcare le orme di Kämna che con la maglia del team bianco-nero-verde lo scorso anno accese le strade francesi. Meno forte in salita, ma scaltro e con una pedalata redditizia che, se sfruttata in fuga, potrebbe dargli più di una soddisfazione. Sempre in vista dell'alta montagna ancora in casa Trek-Segafredo: Toms Skujiņš in grande forma e Julien Bernard sono attaccanti nati, mentre Silvan Dillier (Alpecin) e Jan Bakelants (Intermarché) sono due garanzie nel farsi trovare pronti, via ad andare in fuga e provare così il successo di tappa.

LES ITALIENS?

Poca gloria apparente per i pochi italiani al via: nove. Mai numero così basso da 37 anni a questa parte. Per la classifica nessuno, forse Mattia Cattaneo potrebbe provare a tenere, magari trovandosi in buona posizione dopo la prima cronometro, ma immaginarselo migliorare il diciassettesimo posto della Vuelta 2020, appare francamente difficile, ma ci speriamo. Con lui in squadra Davide Ballerini: un po' per Alaphilippe, un po' per Cavendish, magari potrà sfruttare un giorno di libertà entrando in fuga e facendo valere le sue doti veloci. Certo se il britannico non dovesse dare garanzie, magari la squadra gli potrebbe anche concedere qualche spazio nelle convulse volate di gruppo.

Lorenzo Rota, portacolori della Intermarché, anche lui all'esordio al Tour de France, cercherà la fuga giusta, magari in qualche tappa altimetricamente complessa, mentre Daniel Oss e Jacopo Guarnieri saranno i fedeli scudieri di Démare e Sagan. Nulla di più: ci appare già un compito impegnativo.

Davide Formolo sarà uomo di fiducia di Pogačar che pare lo abbia espressamente chiesto alla sua squadra per l'affidabilità in salita. Un Formolo libero da compiti di gregariato potrebbe colpire da lontano, ma verosimilmente la sua corsa sarà il più parallelo possibile a quella del numero uno sloveno. Kristian Sbaragli, in una squadra ricca di mezze punte e con un finalizzatore che porta il nome di van der Poel, dovrebbe trovare le porte chiuse per velleità personali. Certo la Alpecin Fenix già al Giro ha mostrato di poter far ruotare tutti i suoi uomini regalando chance a chiunque.

Vincenzo Nibali, non ha bisogno di presentazione, qui al Tour per dare segnali in vista di Tokyo, difficilmente, anzi è impossibile faccia classifica, però una vittoria di tappa non è preclusa. Abbiamo tenuto per ultimo il fiore all'occhiello della nostra spedizione. Quello che è attualmente, risultati alla mano, il corridore italiano più in forma. Dopo aver fatto vedere grandi cose al Romandia e al Delfinato (due successi di tappa, ma ne potevano arrivare anche il doppio), Sonny Colbrelli ha conquistato il campionato italiano pochi giorni fa. Quella maglia, Sonny, sogna di cambiarla con la gialla del primo giorno, ma soprattutto, obiettivo forse più alla portata vista la condizione, con quella verde, vinta per la seconda e ultima volta da un italiano nel 2010: Alessandro Petacchi. C'è la gamba, c'è il terreno c'è tutto per coronare questo sogno. Sorretto, Sonny, da una condizione irripetibile e che lo proietta anche tra i possibili favoriti per il mondiale di fine settembre.

IL PERCORSO

Non vi tediamo con l'analisi tappa dopo tappa, ma uno sguardo generale è dovuto. Grand Départ in Bretagna e attenzione: potrà succedere di tutto. Intanto i percorsi sono tortuosi e accidentati: guai a farsi trovare scoperti e senza squadra. Danno brutto tempo nel week end e questa potrebbe essere un'altra chiave: qualcuno dopo cinque giorni – ovvero dopo la prima delle due cronometro (la Changé-Laval Espace Mayenne di 27,2 km), potrebbe essere già decisamente tagliato fuori dalla classifica.

Bretagna, poi cronometro, poi una volata volata prima del lungo week end del 2, 3 e 4 luglio quando la carovana prenderà la strada delle Alpi. Venerdì 2 tappa (molto) insidiosa verso Le Creusot, 250 km, la più lunga. Accidentata: una classica e da quelle parti non si scherza, ma sarà solo l'antipasto di quello che avverrà in alta montagna. Sabato arrivo a Le Grand-Bornard, una delle tappe più interessanti di questo Tour de France con tre scalate molto impegnative negli ultimi 60 km e l'arrivo dopo la discesa de Col de la Colombière. Il giorno successivo invece, con la Cluses-Tignes, primo vero arrivo in salita di questo Tour, agli oltre 2107 metri della celebre località sciistica dove nel 2019 non si riuscì ad arrivare a causa della frana che costrinse l'organizzazione a neutralizzare la tappa sull'Iseran. Per la verità il menù alpino, però ci sembra alquanto scarso quest'anno, vedremo se i corridori ci smentiranno.

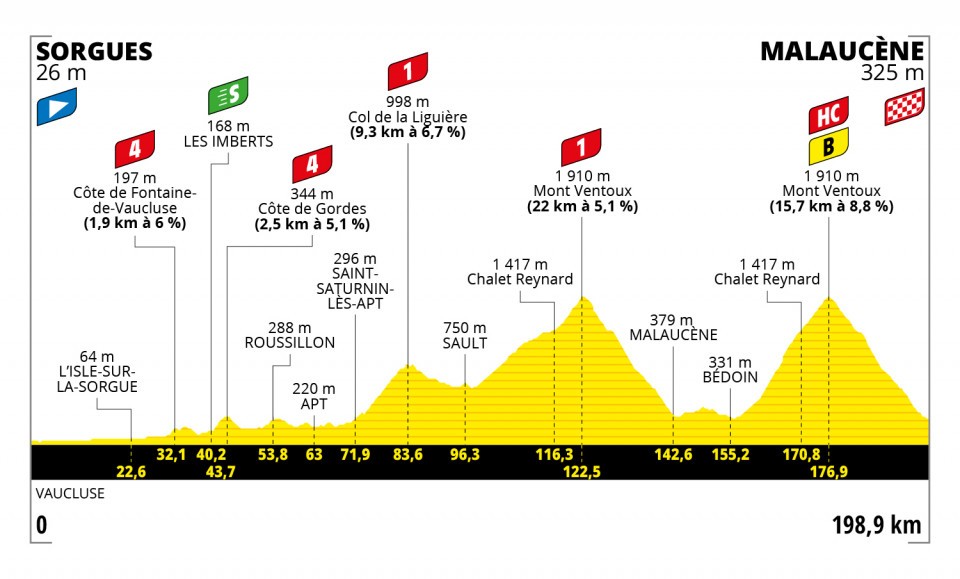

Riposo, tappa da fuga e poi il giorno dopo la tappa più attesa di tutte: la Sorgues-Malaucène con il doppio Ventoux (la seconda scalata sarà quella “vera”) da affrontare. Fa paura solo all'idea: noi, noti masochisti, già non vediamo l'ora di pensare a qualsiasi scenario. Tappa per scalatori veri, per squadre che verranno messe in seria difficoltà, per chi, da dietro vorrà recuperare il tempo perso e per chi invece semplicemente farà di tutto per chiudere la tappa in orario.

Prima dei Pirenei ci sarà occasione per le fughe, per ricaricare, per concedere, per vedere qualche volata e qualche riscossa, fino al giorno 11 luglio con la Céret-Andorra. Sarà quello che si suole dire l'antipasto prima della portata principale sui Pirenei che affronteranno i corridori dopo il secondo giorno di riposo del 12 luglio. Verso Saint-Gaudens ancora un po' di tregua (fuga inevitabile) e poi il gran finale. La Muret-Saint-Lairy-Soulan di 178km (con Peyresourde e arrivo in salita lungo e duro) è una delle tappe 5 stelle di questa edizione, il giorno dopo invece, tappa breve come ci sta purtroppo abituando il Tour (129 km) ma con due salite mitiche: Tourmalet e arrivo a Luz Ardiden.

Venerdì tranquillo prima dell'ultimo sabato di Tour de France: come lo scorso anno la cronometro che potrebbe risultare decisiva. Si corre nella zona dei vini di Bordeaux, si arriva a Saint-Émilion. 30 km decisivi per la classifica prima della solita passerella sui Campi Elisi dove una vittoria vale quanto una grande classica.

I FAVORITI DI ALVENTO PER LA MAGLIA GIALLA

⭐⭐⭐⭐⭐ Pogačar

⭐⭐⭐⭐ Roglič

⭐⭐⭐ Thomas, Carapaz

⭐⭐ Lopez, Uran, Mas, Gaudu, Porte

⭐ McNulty, Fuglsang, Alaphilippe, S.Yates, Chaves, Buchmann, Kelderman

I FAVORITI DI ALVENTO PER LA MAGLIA A POIS

⭐⭐⭐⭐⭐ Quintana

⭐⭐⭐⭐ G.Martin

⭐⭐⭐ Pogačar, Roglič, Barguil

⭐⭐ Lopez, Mollema, Cosnefroy, Paret-Peintre

⭐ Soler, Higuita, Carapaz, Thomas, Chaves

I FAVORITI DI ALVENTO PER LA MAGLIA VERDE

⭐⭐⭐⭐⭐ Colbrelli, van Aert

⭐⭐⭐⭐ Sagan

⭐⭐⭐ Ewan, Matthews, Démare, van der Poel

⭐⭐ Laporte, Coquard, Merlier, Bouhanni, Garcia Cortina

⭐ Bol, Cavendish, Ballerini, Mezgec

I FAVORITI DI ALVENTO PER LA MAGLIA BIANCA

⭐⭐⭐⭐⭐ Pogačar

⭐⭐⭐⭐ Gaudu

⭐⭐⭐ Vingegaard, McNulty

⭐⭐ Madouas, Hamilton, Paret-Peintre

⭐ Powless, Higuita, Zimmermann, Donovan

Foto in evidenza: A.S.O./Pauline Ballet

Sogni di un pomeriggio di Tour de France

Il mondo corre. A volte così veloce che ti scuote e ti ribalta. Ti mescola e ti confonde. Dirada e cancella. Il ciclismo non si sottrae a queste semplici regole. È il 13 luglio del 2019. È il Tour de France. È l'ottava tappa. I francesi pensano in grande e Alaphilippe è l'uomo dei loro sogni. Si arriva a Saint-Étienne, ma sarebbe potuto essere un qualsiasi altro posto. La tappa la vince De Gendt: non sarebbe potuto esserci epilogo migliore. Dietro, dal gruppo della maglia gialla indossata da Ciccone, scatta, per conquistare l'abbuono, Alaphilippe. Lo segue Pinot. I due vanno forte abbastanza da staccare il gruppo, ma non così tanto da riprendere De Gendt.

Alaphilippe fa sua la maglia gialla, grazie a quell'abbuono e a quel margine risicato sul traguardo. La maglia la terrà fino alla tappa dell'Iseran facendo sognare i suoi compatrioti. Pinot lo precede sul traguardo di Saint-Étienne in un giorno in cui non avrebbe dovuto nemmeno rispondere alla miccia accesa dal suo connazionale. La fantasia, se ben impugnata, può più di ogni idea tattica.

De Gendt vince, Pinot secondo, Alaphilippe terzo. I due francesi si abbracciano, subito dopo il traguardo, in un'immagine che fece il giro del mondo evidenziando, nelle increspature di un epoca a volte disumana, lo spessore umano dei due corridori. Sognano, i francesi, con Alaphilippe e Pinot. Si esaltano.

Quel Tour, allora, sembrava possibile persino vincerlo: dopo più di trent'anni in Francia ne hanno due in grado di riportare a Parigi le maillot jaune, di sfatare una delle più lunghe maledizioni della storia del ciclismo. Con un ragazzo a volte persino istrionico, febbrile, tarantolato, attaccante nato. L'altro più tenebroso, quasi intellettuale, un po' atipico, ma forte in salita, e nella narrazione dei Grandi Giri, un predestinato.

Qualche giorno dopo Alaphilippe vince la cronometro di Pau, gonfiando il proprio margine sulla concorrenza. Pinot, sul Tourmalet qualche ora dopo, si mostra il più forte in salita. Di colpo altro che sogno: è realtà.

Poi: tutto come un incubo. Un cambio repentino, uno scolastico esempio di tragedia shakeaspeariana. Incorniciato dalle Alpi francesi più che dalla brughiera scozzese; lampi e tuoni come nel Macbeth. Superstizioni che si fanno reali, lacrime, i compagni di squadra di Pinot lo sorreggono e lo abbracciano. All'improvviso Pinot è vuoto. Di energie, ha la testa piena di troppe emozioni. Non va più avanti. Si ferma e da lì sembra ( a parte qualche lampo) che non si sia più ripreso.

Da lì il suo volo non è più spiccato, tanto che oggi è fermo ai box, tanto che si manifestano espressioni in grigio scuro sulla sua futura carriera. Alaphilippe quello stesso giorno, nella tappa dell'infinito Iseran, quasi 3000 metri d'altitudine, dove tutto franava verso Tignes, cederà la maglia gialla. Franava Alaphilippe, franava Pinot, franava la montagna. Il giorno in cui Bernal conquistò il Tour.

Fra poche ore si parte con il Tour numero 108, con Alaphilippe che veste la maglia iridata e con Pinot che oggi non c'è e domani chissà. Il mondo da quella volta è cambiato in maniera repentina. Pinot lo aspettiamo prima o poi, Alaphilippe invece ha un sogno.

Foto: ASO/Alex Broadway

Vive Le Tour

In Francia è semplicemente “Le Tour”. La Grande Boucle, il grande ricciolo che si snoda tra le strade francesi immerse nella canicola di luglio, fino a Parigi. Un vezzo da masochisti, in fondo, perché Henri Desgrange, colui che ideò il Tour de France anche per promuovere il giornale L'Auto da lui fondato, voleva una gara talmente dura da portare un solo corridore sugli Champs-Élisées. Un rincorrersi di richiami e sfumature che Gianni Mura definì simile a una chanson de Geste. Qualcosa che si incontra tra i campi di lavanda e i campi di girasole della Provenza. È il Tour de France numero 108, quello che partirà sabato da Brest. Qualcosa che assomiglia alla poesia, a Verlaine, Rilke e Apollinaire, ma anche a Brassens o Piaf, perché, come in Provenza, non sei tu che ci entri al tal chilometro dell'autostrada, ma è lui che ti viene incontro seminando segnali. Anche questo diceva Gianni Mura.

Per esempio la carovana voluta da Robert Desmarets, braccio destro di Desgrange. Fu proprio lui a notare le automobili della Chocolats Menier che, a fine anni '20 del novecento, distribuivano tavolette di cioccolato lungo il percorso. Così si aggiunsero da subito i Biscotti Delft, la Fromagerie Bel, gli orologi Noveltex e ancora salumi e marche di abbigliamento. Ad oggi sono ben 150 i veicoli, a volte avveniristici, della carovana, circa trenta minuti di spettacolo tra musica e costume, dieci chilometri di corteo e più di 450 persone a distribuire souvenir al pubblico. Anche il pubblico ha una filosofia legata alla carovana: a bordo strada, davanti restano i bambini e gli anziani, gli adulti aspettano in seconda fila.

Ma anche i piccoli villaggi addobbati a festa sino a settimane prima a richiamare il giallo, il bianco, il rosso ed il verde, i colori delle maglie. Le scenografie nei campi di grano, disegnate da uomini o da trattori, visibili dall'aereo delle riprese televisive. Scenografie provate giorni e giorni prima, per non perdere l'attimo, per mantenere la sincronia. E poi i tavolini e le sedie di vimini appostati accanto alla strada, con tovaglie a quadri, acqua gelata, una caraffa di vino e magari birra. I camper appostati sulle salite sin dalla notte prima e le tende con il fornellino per il caffè appena fuori. Già la nenia delle salite del Tour, le Alpi e i Pirenei: Galibier, Aspin, Tourmalet, Alpe d'Huez, Mont Ventoux, Col de la Colombière e chi più ne ha più ne metta.

Il Tour è anche un linguaggio, una lingua di parole di gara evocative: peloton, il gruppo, flamme rouge, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, baroudeur, il dinamitardo che fa esplodere la corsa, bidon, la borraccia, ardoisier, l'uomo che a bordo di una moto segnala i distacchi su una lavagna, soigneur, il massaggiatore, crevaison, la foratura, sommet, la cima. Parole che conoscono e pronunciano correttamente anche i non francesi perché sono un fatto di costume più che di grammatica. Come le squadre storiche che al Tour hanno corso: Banesto, Kelme, T-Mobile, Festina, Mercatone Uno, Molteni e così via.

Tutto nella memoria del Tour, le rivalità, e le tragedie, i sogni costruiti e quelli infranti, i grandi vincenti, Eddy Merckx ad esempio, e gli eterni secondi, Raymond Poulidor che nemmeno sul letto di morte ebbe ragione di Anquetil che quel giorno gli disse: «Caro Raymond, anche questa volta arrivi secondo».

Qualcosa che sa di amaro come la sofferenza che si dura a pedalare il Tour e le sue strade ingrate. Così le avrebbe raccontate Ocaña a terra, sul Col de Menté, in discesa, sotto la pioggia, centrato in pieno da Zoetemelk. Oppure quelle gloriose di Parigi, infarcite della grandeur francese e della vanità per avere la corsa più importante del mondo, invecchiata come un buon vino, rigorosamente francese, un Laurent Perrier o uno Château Latour.

Così ritorna il Tour e tutti lo stanno già aspettando.

ASO / Thomas MAHEUX

Ma un Giro d'Italia, quando lo vinceremo di nuovo?

Per ovvi motivi il 2020 è stato un anno differente dal solito, ma per quanto riguarda il valore del ciclismo italiano nei Grandi Giri, è proseguita la costante tendenza degli ultimi anni che oscilla verso il basso. Dato che la narrazione ciclistica dalle nostre parti ruota perlopiù attorno ai risultati nelle grandi corse a tappe, abbiamo deciso di prendere in esame il movimento italiano nella sua massima espressione agonistica proprio in virtù di quello che è stato ottenuto nelle gare di tre settimane.

È vero: le grandi classiche o i mondiali, le vittorie nei traguardi parziali o nelle volate, hanno fascino e importanza, ma la tradizione vuole che ci si scaldi principalmente per le imprese in maglia gialla di Nibali, per gli scatti in salita di Pantani o Chiappucci, per la maglia rosa di Gianni Bugno, senza nulla togliere ai buoni risultati raccolti negli anni nelle altre corse. E non è solo una questione di tradizione, è anche il termometro dell’espressione di una scuola, quella del ciclismo italiano, che fino a qualche anno fa esprimeva diversi corridori di valore assoluto e che ora per vari motivi si è vista superare da altre nazioni.

Giro d’Italia: cartina tornasole del movimento

Nella Corsa Rosa della passata stagione è arrivato il peggior risultato di sempre per i corridori italiani in classifica generale con il settimo posto di Nibali – tra i primi dieci anche Masnada, nono. Oltretutto è stata una corsa decimata prima dalle assenze e poi, strada facendo, dai ritiri di alcuni possibili protagonisti.

Mai, prima di allora, il migliore italiano in classifica si era trovato così in basso. E non va dimenticato come il risultato peggiore, prima di quello arrivato nel 2020, fosse stato il quinto posto di Pozzovivo nel 2018: due risultati intervallati dal podio del solito Nibali nel 2019, unico italiano nei dieci in quell’edizione: alle sue spalle il migliore azzurro fu Formolo, quindicesimo. Se ci spostiamo ancora di due anni: nel 2016 vinse Nibali, ma il migliore dietro il siciliano fu Visconti, tredicesimo, risultato acquisito principalmente grazie alle fughe.

Usando la “corsa di casa” come cartina tornasole del ciclismo italiano, non possiamo derubricare il cammino dell’ultima stagione come un’annata difficile o un incidente di percorso; si tratta più di una tendenza in voga ormai da tempo e con le sue eccezioni, vedi il 2017. Quell’anno, oltre al podio di Nibali, terzo, interessanti furono il sesto di Pozzovivo e il decimo di Formolo, in un’edizione di buon livello, in quanto a concorrenza internazionale, di sicuro tra le migliori degli ultimi vent’anni di Corsa Rosa.

Nelle altre occasioni in cui il ciclismo italiano non metteva nessun suo rappresentante sul podio si era riuscito a piazzarlo a ridosso: quarto Scarponi nel 2012, stessi risultati per Chiappucci nel 1995 e Giupponi nel 1988. Andò peggio, come nel 2018, nel 1987: quinto Giupponi, ma subito alle sue spalle Giovannetti, sesto.

E per trovare un risultato simile bisogna scavare negli annali e scorrere indietro fino al 1972: ancora nessun italiano sul podio, né ai piedi. Il migliore? Panizza, quinto, nel Giro dominato da Merckx. Quella però fu la prima volta in assoluto senza italiani sul podio dopo ben cinquantaquattro edizioni. Per l’epoca non fu che un’eccezione. Il biennio ’87-’88, invece, resta la prima e unica volta di due Giri consecutivi senza un rappresentante del ciclismo italiano tra i primi tre – l’impressione è che, se potessimo osservare il futuro prossimo nella sfera di cristallo, un destino simile si potrebbe prefigurare per il biennio 2020-2021, salvo exploit al momento difficilmente prevedibili.

Nei due Giri del 1987 e del 1988, nonostante le indubbie qualità di Giupponi, che dopo i due quarti posti sarà secondo nel 1989, si viveva un momento di transizione. Si era pressoché chiusa l’epoca di Moser e Saronni (un po’ prima quella di Battaglin e di uno dei più grandi incompiuti del nostro ciclismo, Baronchelli) e si stava per aprire quella di Bugno, Chiappucci e Pantani – senza dimenticare Gotti che vinse due Giri in chiusura di secolo – per poi arrivare velocemente negli anni duemila ai successi nella Corsa Rosa di Garzelli, Cunego, Simoni, Di Luca, Savoldelli e Basso.

Proprio oggi, come a fine anni ’80, stiamo invece vivendo un cambio generazionale, anche se il mondo ciclistico è decisamente mutato e non solo dal punto di vista tecnologico. Muta la sua geografia e il peso specifico del movimento italiano, e oggi appare più difficile trovare da subito la svolta come avvenne negli anni ’90, dove, senza addentrarci in altri – spinosi – argomenti, l’Italia del pedale conobbe alcune delle vittorie più memorabili della propria storia.

Anni duemila: un contesto particolare

Nelle edizioni degli anni duemila del Giro, gli italiani vincevano, dominavano, ma i loro avversari non rappresentavano certo l’élite del ciclismo internazionale – per usare un eufemismo. Spesso gli sconfitti erano passisti dal profilo non di primissimo piano per una corsa a tappe, vedi Honchar, Hamilton o Gutierrez, oppure erano giovani speranze come nel caso di Popovych o Andy Schleck. I vincitori italiani di quelle edizioni erano corridori di grande spessore, non lo mettiamo in dubbio, ma inseriti in un contesto sempre più tourcentrico e dove il Giro veniva perlopiù relegato a gara di secondo piano – rispetto al Tour – e il meglio del ciclismo dei Grandi Giri si dava appuntamento fisso oltralpe un mesetto più tardi. E difatti i corridori italiani facevano incetta di podi e vittorie “tra le mura amiche” salvo poi essere un piatto poco più sostanzioso di un contorno – all’infuori di Basso – in Francia.

E in Francia Savoldelli vinse una tappa (nel 2005) e corse persino come gregario di Armstrong, ottenendo un venticinquesimo posto come risultato migliore, mentre Simoni rimbalzò tutte le volte che provò a testarsi al Tour, salvo conquistare un prestigioso successo di tappa nel 2003. Il suo miglior risultato in classifica fu il diciassettesimo posto l’anno successivo.

Garzelli non fece mai meglio di un quattordicesimo posto nel 2001, invece Cunego mostrò nella Grande Boucle solo sprazzi del suo enorme talento: undicesimo nel 2006 quando conquistò la maglia bianca al termine di una lotta serrata con il carneade tedesco Fothen, mentre nel 2011 arrivò sesto al termine di una corsa di grande livello e che all’epoca veniva persino criticata e sottovalutata e che oggi, visti i risultati dei suoi eredi, si arriva a rimpiangere.

Infine, per restare ai vincitori del Giro d’Italia degli anni 2000: Di Luca partecipò a due Tour e si ritirò entrambe le volte, ma per caratteristiche l’abruzzese, discorso doping a parte, non era del tutto adatto alle corse a tappe e si reinventò uomo da tre settimane solo in un secondo momento.

E arrivarono così la bellezza di undici successi consecutivi al Giro, dal ’97 di Gotti al 2007 di Di Luca, fino al 2008 quando sulle strade italiane si presentò, per vincere, uno dei più forti corridori in assoluto della storia recente: Alberto Contador, che si ripeté poi nel 2011 – successo poi revocato – e nel 2015. Mentre resta emblematico e spartiacque dei Giri d’Italia successivi, quello del 2012. Ci fu un podio tutto straniero ma occupato per due terzi da corridori che mai più avrebbero ottenuto un risultato simile e né lo avevano sfiorato prima: Hesjedal (primo) e De Gendt (terzo). Spartiacque perché fu un Giro di non eccelso livello dal punto di vista della partecipazione, però, a differenza di quello che succedeva qualche anno prima, l’Italia non riuscì a vincere, né a piazzare un corridore sul podio nonostante la presenza dei maggiori esponenti del nostro ciclismo delle corse a tappe di quegli anni: Scarponi, Basso, Cunego e Pozzovivo – pur se tutti e quattro in momenti differenti della loro parabola. Tutti i migliori italiani presenti tranne Nibali, che da par suo ottenne il suo primo podio al Tour. Si affacciarono a quel Giro 2012 corridori all’epoca più o meno giovani e che potevano rappresentare nell’immaginario il futuro per le corse a tappe: Brambilla che chiuse tredicesimo e Caruso ventiquattresimo. Cambieranno, però, gli obiettivi, i risultati e i ruoli in carriera e nessuno di loro sarà mai capace di lottare non solo per la maglia rosa, ma nemmeno per un posto vicino, trasformandosi in corridori con altre caratteristiche e prospettive.

Nel decennio appena trascorso (2011-2020) un solo corridore ha conquistato a tutti gli effetti la maglia rosa finale, Nibali, vincitore nel 2013 e nel 2016. E a rendere ulteriormente pesante lo storico degli italiani ecco che solo altri due atleti negli ultimi anni sono riusciti a salire sul podio oltre al siciliano: Scarponi nel 2011 – tempo dopo gli fu attribuito il successo di quel Giro per la squalifica di Contador – e Aru nel 2014 e nel 2015.

Ed è pesante proprio il confronto tra i primi due decenni degli anni 2000. Tra il 2001 e il 2010 il ciclismo italiano ha portato a casa otto Giri su dieci, lasciando per strada solo quelli del 2008 e del 2009 con 19 podi, ottenuti da 12 corridori diversi, su 30 disponibili. Dal 2011 al 2020 invece tre successi se vogliamo considerare anche quello assegnato a tavolino a Scarponi e 8 podi, ottenuti da 3 corridori, su 30. È vero che in questi anni è aumentata la concorrenza straniera, ma allo stesso tempo è diminuita la potenza di fuoco di quella italiana. Ed è emblematico in questo il Giro del 2020, dove, a un parterre non esagerato per la lotta al podio, l’Italia non è riuscita a opporre alcuna controparte.

Tour e Vuelta

Se volessimo invece in breve considerare anche le altre due corse a tappe, si parla, anche a livello storico, di cifre assolutamente differenti, come se trattassimo un altro tipo di esercizio: dal ’65 a oggi sono tre le vittorie finali al Tour con Gimondi, Pantani e Nibali, e sedici podi con lo stesso Gimondi, Balmamion, Motta, Bugno, Chiappucci, e ancora Pantani, Basso e Nibali, mentre alla Vuelta i successi sono sei in tutta la storia, con quelli ottenuti negli anni 2010 da Nibali e Aru. E proprio per questo motivo, per chiarire meglio le difficoltà, occorre principalmente parlare della corsa di casa, quella che più di ogni altra riscalda il sentimento popolare italiano.

Carta d’identità e faticoso cambio generazionale

Fatti un po’ di numeri facciamo i nomi. Intanto identifichiamo subito nell’età avanzata dei protagonisti uno dei problemi che affronteremo anche in questo 2021 e poi successivamente nel 2022, salvo l’improvvisa esplosione di qualche interessante talento – che per inciso c’è. Nibali compirà 37 anni a novembre, Pozzovivo 39, eppure sono loro due i corridori che hanno ottenuto i migliori risultati nelle ultime stagioni. Pozzovivo, oltretutto, con una serie di infortuni anche abbastanza gravi che ne hanno condizionato il rendimento.

Gli altri corridori che andremo a nominare, per motivi diversi, non danno garanzie per un successo finale, per un podio o qualcosa di molto vicino ad esso. Eppure sono quelli che nell’ultima stagione hanno ottenuto i risultati migliori alle spalle del siciliano della Trek-Segafredo. Sono tutti professionisti di caratura importante, non c’è dubbio, ma pare difficile immaginarli a raccogliere l’eredità del corridore messinese.

E i perché vanno ricercati non solo nell’elevata competizione che anno dopo anno si sta facendo sempre più serrata e che coinvolge elementi di diverse nazioni, ma anche nel ruolo che i corridori italiani ricoprono all’interno dei propri team, e che a lungo andare ne condizionano la possibilità di potersi esprimere per la vittoria, modificandone le prospettive.

È il caso di Damiano Caruso, corridore di talento, ma da sempre votato alla causa altrui. Diciamocelo francamente: un conto è essere abituati a lottare per un successo o per un podio, oppure crescere per gradi con l’obiettivo di svettare poi nelle parti alte della classifica; un altro discorso è passare una carriera compiendo grandi sforzi in aiuto ai propri capitani e poi, nel momento della disputa decisiva, sfilarsi andando del proprio passo al traguardo. L’abitudine al successo, facendo il gregario, manca.

Il siciliano, classe ’87, ha fatto le sue scelte di carriera, più che opportune, ovvero mettere le sue grandi qualità a disposizione dei propri capitani e nonostante tutto ha raccolto risultati di prestigio. L’ultimo in ordine di tempo è forse il più interessante: 10° al Tour de France 2020, sebbene esemplare nel suo lavoro in appoggio al capitano Landa. Nonostante la sua affidabilità, tuttavia è difficile immaginarcelo capitano da un giorno all’altro e pretendente al podio da qui alle prossime stagioni. Certo manca la controprova, ma cosa sarebbe potuto diventare Caruso se si fosse messo in proprio? Non lo sapremo mai.

C’è poi Fausto Masnada: il secondo migliore italiano in un Grande Giro nel 2020. È un classe ’93, ha una carriera davanti, e il Giro di pochi mesi fa è stata la sua prima vera prova con ambizioni di media classifica. Se a grinta Masnada non è secondo nessuno, il bergamasco pare voglia ripercorrere le orme di Caruso. «Mi rivedo molto in Damiano Caruso» racconta lui stesso ai microfoni di Giada Gambino su Bici.pro «Credo sarà proprio questo il mio ruolo nei prossimi anni».

Masnada è un attaccante nato, come Caruso si difende bene in salita, ma non ai livelli dei migliori in assoluto; come Caruso vince poco – anche se al momento ha raccolto qualcosa in più. Come Caruso ha ottenuto una bella top ten nel 2020 pur avendo sgobbato come un forsennato per aiutare il suo capitano al Giro. Anche per lui, almeno sulla carta, si prospetta un 2021 nel quale lo vedremo ancora lavorare per il capitano designato. Gli potrebbe venire incontro la condizione di quest’ultimo, ovvero Evenepoel. Qualora il belga non dovesse dare grandi garanzie di forma dopo l’incidente del Lombardia 2020, e Almeida fosse confermato verso il Tour, magari al corridore italiano della Deceuninck-Quick Step potrebbero toccare davvero i galloni del capitano. Attendiamo curiosi.

A conferma della tesi esposta poco sopra prendiamo in esame la parabola di Nibali: il siciliano dopo anni di apprendistato in maglia Liquigas – attenzione: apprendistato non gregariato – sulle orme di Ivan Basso, è cresciuto progredendo stagione dopo stagione andando a conquistare poi i successi che tutti conosciamo. Certo, quando parliamo di Nibali, parliamo di un grande talento, ma quello da solo, se non coltivato, non basta. Il passaggio da talento a campione passa da tanti piccoli fattori che condizionano la carriera di un corridore. Per lui questi fattori sono stati, oltre alla classe, anche la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto e la bravura di essersi messo in proprio giocandosi le sue chance. E ha funzionato alla grande.

Il caso di Pozzovivo poi, in proporzione al talento, non è così diverso. Il lucano, passato tardi nel World Tour, dopo una lunga militanza con le squadre dei Reverberi, ha (quasi sempre) potuto giocarsi le sue carte e così facendo, dal 2007 al 2020, esclusi i ritiri, solo una volta è uscito dai primi 20 della classifica di una grande corsa a tappe, ottenendo risultati di prestigio e con una certa continuità: sei top ten, tra cui due quinti e due sesti posti tra Giro e Vuelta. E difatti nel decennio appena alle nostre spalle è di sicuro stato il corridore più costante dopo Nibali, anche se gli è sempre mancato l’acuto necessario o quel podio che ne avrebbe coronato la carriera.

Non solo uomini-squadra

Non può mancare Davide Formolo in questo elenco. Il classe ’92 della provincia di Verona dopo essersi testato diverse stagioni come uomo di classifica ha capito che il suo meglio lo potrebbe dare nelle corse di un giorno impegnative – un campionato italiano vinto e un podio alla Liegi e alla Strade Bianche non mentono, così come le cavalcate trionfali in una tappa del Giro del Delfinato 2020 e in una della Volta a Catalunya 2019.

Jonathan Vaughters nel 2015, a inizio stagione si sbilanciò: «Davide Formolo vincerà sicuramente un Giro d’Italia» disse alla Gazzetta dello Sport. E quelle aspettative sono diventate un po’ la croce della narrazione attorno al corridore. Quell’anno Formolo vinse una tappa al suo esordio al Giro con quello che, secondo noi, è il suo vero marchio di fabbrica, la fuga da lontano su percorsi misti. Ha grinta, tempismo, tiene bene in salita e quando lanciato all’attacco sa far valere un motore di livello: tutte caratteristiche ideali per trasformarsi definitivamente in un corridore capace di togliersi quelle due tre grosse soddisfazioni a stagione, piuttosto che navigare a vista per un ottavo, decimo posto nella classifica generale di un Grande Giro. Fino a oggi a Formolo, che ha tuttavia ottenuto alcuni piazzamenti in classifica tra Giro e Vuelta, ma senza acuti, è sempre mancato quel salto di qualità in una corsa a tappe di tre settimane, a causa magari di una giornata storta dove perdeva tempo in classifica, oppure a prestazioni a cronometro non in linea con i più forti. Tutto questo con buon pace della profezia di Vaughters.

Su Fabio Aru, invece, superfluo spendere più parole di quelle che si leggono in giro ed è doveroso quindi ampliare il discorso che lo riguarda a tutta la sua generazione di corridori. Quelli nati tra il 1989 e il 1991 – con l’eccezione di Roglič e in attesa di capire Quintana – che sembrano stati spazzati via dal nuovo che avanza. Aru, come Pinot, Bardet, Barguil, Chaves, mettiamoci dentro il Dumoulin delle ultime stagioni, Landa, corridori con un ottimo palmarès, ma che per un motivo o per l’altro si guarderanno indietro un giorno con l’impressione di essere stati quasi degli incompiuti. Certo è che il sardo tra 2014 e 2017 fu capace di risultati di enorme prestigio: vince la Vuelta 2015, due podi al Giro (2° nel 2015 e 3° nel 2014), un 5° posto sempre alla Vuelta (2014), un 5° posto al Tour (2017), con tanto di vittoria di tappa e maglia gialla indossata, mentre nel 2016 sempre in Francia, saltò per aria il penultimo giorno di corsa mentre si trovava sesto in classifica a poco più di un minuto e mezzo dal podio di Quintana. Sembra passata un’epoca per noi, figuriamoci per lui che ancora annaspa alla ricerca di un se stesso in bicicletta che forse mai più ritornerà.

Giulio Ciccone è il più giovane tra i corridori sin qui nominati (è un dicembre ’94): chi scrive stravede per l’abruzzese ma giudica il tentativo di puntare su di lui per le corse a tappe al momento azzardato. A costo di prendere una grossa cantonata: Ciccone dovrebbe confrontarsi con i migliori corridori nelle corse di un giorno impegnative – tagliatissimo per certi percorsi come il Lombardia, il trittico delle Ardenne, ma anche diverse semi classiche del calendario – e abbandonare le velleità di alta classifica.

Potrebbe prendere le misure nelle brevi corse a tappe provando fughe e vittorie parziali, e poi nei Grandi Giri essere libero di esprimere l’indole battagliera senza restare ingessato per un piazzamento da primi dieci posti, ma non da podio. Felici di essere smentiti: ma a ora non riusciamo a immaginarci Ciccone capace di lottare per una vittoria (o un podio) al Giro o alla Vuelta, figuriamoci al Tour. Eventualmente ne avremo la contro prova al Giro di quest’anno. La concorrenza è spietata, il livello nelle ultime stagioni si è alzato notevolmente e Ciccone appare un gradino sotto rispetto a corridori come Bernal, Pogačar, Roglič, Carapaz, Mas, persino paradossalmente a un Evenepoel che un Grande Giro non lo ha mai corso, ma anche ai vari López, Thomas, Sivakov, Geoghegan Hart, Landa.

Infine si potrebbe inserire in questa lista anche Mattia Cattaneo per il quale però vale un discorso differente da tutti gli altri. È l’ultimo vincitore italiano del Giro Under 23, passò subito nel World Tour in maglia Lampre ma più che le caratteristiche, le opportunità o i ruoli in squadra a frenarne l’ascesa è stata tutta una serie di problemi fisici. Dopo l’ottimo ultimo anno in maglia Androni (2019), Cattaneo si è guadagnato un contratto con la Quick Step provando, dopo un anno complicato dall’ennesimo infortunio, a fare classifica alla Vuelta. Ha chiuso al diciassettesimo posto, migliore degli italiani, sfiorando un paio di volte il successo di tappa. Difficile, però, oggi, a trent’anni già compiuti, immaginarlo in un ruolo differente dal gregario – seppur di lusso.

I motivi della crisi

Ma non si parla solo di numeri o di nomi. Detto di come influenzino negativamente i risultati i ruoli in squadra e la scarsa abitudine a lottare con l’eccellenza nelle fasi importanti, un’altra causa è che, banale a dirsi, si vive un momento storico sfavorevole. Un momento in cui, dopo Nibali, manca un campione assoluto – e sottolineiamo campione, non talento – capace di tenere testa ai migliori. Un momento in cui il movimento ciclistico italiano non è riuscito a dare alla luce uomini da grandi corse a tappe in grado di scontrarsi con tutta una generazione di corridori stranieri.

La forte concorrenza nei Grandi Giri che arriva dagli paesi stranieri è un altro fattore: non sono più le solite tre, quattro nazioni a dominare il ciclismo. E difatti, ma non è questa la sede giusta per parlarne, non è che altre nazioni “storiche” come Francia e Belgio se la passino meglio rispetto a noi, anzi. Anche se, soprattutto dal Belgio, stanno arrivando talenti che prima o poi saranno capaci di sfatare alcuni tra i tabù più lunghi della storia del ciclismo – il loro ultimo Grande Giro vinto risale al 1978. Sono tornati gli olandesi e arrivano in vetta con costanza inglesi e australiani, sloveni, colombiani ed ecuadoriani, tutte nazioni che dicono la loro nel nuovo assetto geopolitico mondiale e dove l’Italia mostra carenze a livello strutturale, con le proprie metodologie di crescita e di avvicinamento al mondo dei professionisti che evidentemente non funzionano più così bene come un tempo. Un po’ come se fossimo rimasti a guardare gli altri crescere cullandoci nella tradizione, convinti che bastasse per fare risultato.

C’è poi una questione che potremmo definire generazionale: i corridori passati negli ultimi anni nella massima categoria, lo hanno fatto dopo aver disputato poche o quasi nessuna corsa a tappe nelle serie giovanili. Questo pone un margine di svantaggio soprattutto nel confronto con i loro coetanei; si effettua il grande salto senza aver mai sviluppato né testato quelle caratteristiche fondamentali per imporsi nell’esercizio delle tre settimane: fondo, resistenza e recupero. E spesso quando ci si ritrova a lottare contro i pari età si prendono sonore sberle.

Nelle ultime stagioni, però, la tendenza si sta invertendo grazie ad alcune squadre dilettantistiche o Under 23 che stanno intensificando la loro attività all’estero in aggiunta al rilancio o alla nascita di corse a tappe nostrane. I frutti non si vedono ora, li vedremo semmai fra qualche stagione.

Davide Cassani, su Cyclingpro, spiegava a fine Giro 2020: «Io credo che, il non avere un dopo Nibali, non è un problema nato oggi, ma le conseguenze di un qualcosa che è mancato anni fa. Mi spiego: dal 2012 al 2016 in Italia, la categoria Under 23 aveva in calendario una sola corsa a tappe, il Val d’Aosta. Il Giro d’Italia giovani ed altre gare a tappe erano sparite. Cosa vuol dire? Che le nostre squadre dilettantistiche, ottimamente organizzate ma in grado solo di gareggiare in Italia, avevano a disposizione un calendario non all’altezza e questo ha abbassato il livello della categoria. Mentre nel resto del mondo i ragazzi correvano a destra e a manca facendo esperienze fondamentali alla loro crescita, noi ci siamo chiusi a correre in Italia. Ma se negli anni ’90 avevamo 7/8 corse a tappe che tenevano alto il nostro livello, in seguito sono sparite ed il nostro movimento ne ha subito le conseguenze. Credo che, anche per questo motivo, non abbiamo, per il momento, il dopo Nibali perché non siamo riusciti a preparare nel modo giusto i nostri giovani nel passaggio al professionismo. E abbiamo perso una generazione di scalatori».

Per diversi anni in Italia difatti era sparito persino il Giro dei dilettanti (con tutte le sue denominazioni e formule, Giro Bio, Giro Under 23, ecc.) fondamentale vetrina di talenti per i giovani azzurri che riuscivano così a misurarsi con i coetanei più forti. Da quando è stato riportato in auge (2017), nessun italiano ha vinto la classifica finale e solo lo scorso anno, con il terzo posto di Colleoni, un corridore di casa è riuscito nuovamente a salire sul podio dopo otto anni – l’ultimo Aru, secondo nel 2012.

Un problema di World Tour

Ci sono poi problemi legati alla mancanza di sponsor e di investimenti che hanno portato all’uscita totale dal World Tour delle squadre italiane. Non è un caso che gli ultimi vincitori di un Giro d’Italia o lo hanno fatto in Liquigas oppure sono cresciuti lì. La Liquigas possedeva una struttura e una filosofia ideale, che ha permesso a un corridore come Nibali di maturare per gradi, senza pressioni esagerate legate al tutto e subito, con un programma da seguire, un contratto a lunga durata e senza il rischio di bruciarsi come spiegato benissimo in questa intervista dall’ex Team Manager Roberto Amadio. Un Nibali cresciuto oltretutto attorno a un capitano di spessore come Basso dal quale ha potuto carpire i segreti del mestiere. La stessa Lampre, l’ultima World Tour italiana, ha visto la parabola completa di un certo Cunego, uno dei più grandi talenti del nostro ciclismo degli anni duemila. L’uscita di scena di queste due squadre è stato un danno che tutt’oggi stiamo ancora pagando.

Si tende a pensare che la mancanza di squadre World Tour sia solo la punta dell’iceberg delle difficoltà del nostro ciclismo, mentre in realtà è proprio da qui che a cascata derivano tutti i problemi. L’assenza di World Tour italiane significa meno corridori italiani che passano nel mondo dei professionisti, ma anche meno attenzione ai corridori italiani, meno ragazzi che hanno la possibilità di misurarsi e di fare del ciclismo un mestiere vero e proprio – non tutti riescono a navigare sino a 27/28 anni tra i dilettanti con un rimborso spese o con i premi gara – significa un effetto domino che porta all’abbandono precoce dell’attività, significa, come fa l’ Uroboro, innescare un processo dove senza un corridore italiano di vertice non si riesce a vendere il prodotto ciclismo e di conseguenza non si raccolgono grandi investimenti. Significa che il ciclismo non viene nemmeno più preso in considerazione come lavoro per il futuro.

Per Giorgio Furlan, attuale tecnico della General Store, squadra Under 23, «Oramai mancano corridori di valore perché il bacino da cui attingere è sempre più in diminuzione, ci sono tante corse in realtà, ma non bastano quelle. In Veneto abbiamo centocinquanta junior: siamo ai minimi storici». Mentre Christian Murro, ex corridore e ora organizzatore del Giro del Friuli dilettanti aggiunge: «Il problema è che gli allievi sono trecento: dove finisce quella metà? Dobbiamo capire perché tutti questi ragazzi smettono».

E poi, come accennavamo, manca un talento di livello assoluto, che deve ancora nascere o non lo abbiamo ancora visto arrivare (e a Ganna per il momento lasciamo fare benissimo quello che sa fare), oppure bisogna coltivarlo fra i tanti nomi interessanti e trasformarlo in campione. Perché bisogna avere la capacità, la pazienza, i mezzi per prendere questi talenti, costruirli e farli crescere. Bisogna dare loro la possibilità di esprimersi e misurarsi con i pari età stranieri.

Certo è che diminuiscono i praticanti, che meno ragazzi vanno in bici e meno si iscriveranno a una società ciclistica. E meno ragazzi che praticano significa meno possibilità di attingere a un bacino dal quale possa emergere un futuro talento. Il giornalista inglese Herbie Sykes in un recente articolo sulla crisi del ciclismo italiano nei Grandi Giri, apparso sul magazine Pro Cycling, riporta alcuni dati che fanno capire qual è la situazione nel nostro paese. «Nel 2019, l’anno in cui British Cycling ha raggiunto 150.000 iscritti, la sua controparte italiana ne aveva 103.124. Di questi, 31.000 hanno affermato di essere giudici di corsa e organizzatori, e circa 41.000 gareggiavano tra gli amatori. L’Italia ha perso il 12% dei suoi corridori competitivi in tre anni, e due terzi del suo gruppo professionistico dal 1999». Sykes si riferisce al 1999, precisamente ai fatti di Madonna di Campiglio al Giro, perché per lui sono un po’ il grande spartiacque della parabola del nostro ciclismo. «La caduta in disgrazia di Pantani provocò un esodo di capitali, corse e interessi» scrive. Uno scotto che paghiamo ancora oggi.

Non è solo un fattore agonistico

Ci sarebbe da analizzare l’esasperazione delle categorie giovanili, ma questo, oltre a coinvolgere tutto il mondo del ciclismo e non nello specifico solo quello italiano, è un argomento che tratteremo un’altra volta. Scavando più a fondo nei concetti, invece, e ribaltando la prospettiva, per Silvio Martinello il problema sta alle fondamenta, nell’educazione e nella cultura. «Alla mancanza di sicurezza che sta minando alla base il movimento» afferma in una recente intervista apparsa su www.bikeitalia.it l’ex campione olimpico su pista. «È un tema centrale: il ciclismo su strada sta attraversando un momento di crisi epocale per via della mancanza di sicurezza sulle strade. Basta guardare le corse giovanili dove il 90% dei partecipanti provengono da famiglie in cui si parla già la lingua del ciclismo, non si riesce più ad intercettare nessuno di nuovo. Più ciclisti per strada significa più sicurezza per tutti e un bacino di utenza più ampio che aumenterà anche la quantità e la qualità degli agonisti. È un concatenamento di fattori che abbiamo già visto altrove in Europa, in Germania o in Gran Bretagna per esempio, dove si è agito sulla sicurezza con determinazione e questo ha comportato anche un miglioramento dei risultati sportivi». Chi di voi, appassionato di ciclismo, manderebbe a cuor leggero il proprio figlio per strada a praticare questo sport? Urge in questo senso un intervento forte da parte delle istituzioni. E a proposito di basi: allargando il dibattito per un secondo, l’impressione è che in Italia lo sport non sia più al centro del discorso. non sia più un fattore di importanza culturale, né politica, né educativa. Magari ci si fa belli quando si contano le medaglie – finché dura – grazie a tecnici preparatissimi, come lo sono quelli del ciclismo, ma è un modo per continuare a nascondere i problemi. A scuola si parla quasi niente di sport, della sua storia e delle sue capacità educative come fosse argomento frivolo e di poco conto, ma soprattutto lo si insegna poco e male, come riportato da questo dettagliato dossier di Maurizio Mondoni.

Che futuro?

Torniamo, per concludere, al lato strettamente agonistico della faccenda. Siamo arrivati a un evidente cambio generazionale. La storia vive di cicli – mai immagine fu più appropriata – e chissà che in questi anni, come successe proprio a fine anni ’80, non possa esserci un passaggio di consegne. Il dopo Moser-Saronni ha visto la velocissime parabola di Visentini e Chioccoli, ma poi ha conosciuto Bugno, Chiappucci, Pantani, Gotti: non servono presentazioni per i nomi citati. Ci sono stati Simoni, Savoldelli, Basso e poi Nibali (e Aru, anche lui protagonista di una parabola intensa quanto rapida). E ora si guarda al futuro per capire chi possa raccogliere l’eredità.

È un contesto liquido: le difficoltà della generazione di quei corridori che adesso hanno dai 25 ai 32 anni circa, potrebbero non essere più le difficoltà di quei corridori arrivati nelle ultime stagioni o che devono arrivare. Grazie al cambio di filosofia di diverse squadre giovanili i volti nuovi del ciclismo italiano sembrano pronti a raccogliere il testimone.

Fra i più interessanti ecco Aleotti, Colleoni, Fancellu, Piccolo e Tiberi. Aleotti è quello che negli ultimi anni da Under 23 ha ottenuto i risultati più incoraggianti. Il secondo posto al Tour de l’Avenir nel 2019, al cospetto del meglio in gara nel panorama internazionale, è una base importante da cui partire, per un corridore che ci viene dipinto dai suoi tecnici non solo come uno dal gran motore, ma come uno con la testa fatta per primeggiare.

Colleoni è stato il migliore italiano all’ultimo Giro Under 23 e, come Aleotti, ha da subito la possibilità di cimentarsi nel World Tour con una squadra importante – Aleotti nella BORA-hansgrohe, Colleoni nel Team BikeExchange. E poi ancora Fancellu, scalatore della EOLO-Kometa, che secondo il suo Team Manager Basso ha tutte le qualità per emergere persino come fuoriclasse del ciclismo.

Tiberi e Piccolo, rispettivamente con Trek-Segafredo e Astana da questo 2021, hanno qualità importanti, ma andranno anche loro fatti crescere con grande calma e per gradi, anche perché, a conti fatti, non hanno ottenuto risultati di rilievo tra gli Under 23 nelle corse a tappe. C’è poi Conca, il quale però sembra, parole sue, voler raccogliere il testimone delle fughe vincenti da De Gendt, nonostante tra 2019 e 2020 abbia ottenuto risultati importanti nella categoria Under 23 in alcune corse a tappe di prestigio. Tra quelli che già stanno correndo tra i professionisti almeno dall’anno scorso, vanno seguiti Bagioli (Andrea) e Covi, che però, nonostante i risultati tra gli Under nelle prove a tappe, sembrano decisamente più tagliati per le corse di un giorno, mentre Conci e Fabbro, dopo qualche stagione di apprendistato, devono ancora dimostrare tutto nei Grandi Giri. Anche se per loro potrebbe valere quel discorso di crescita graduale di cui si parlava prima. D’altra parte, come dice il detto colombiano: non tutte le arance maturano allo stesso tempo.