10 nomi da seguire a Il Lombardia (escluso Pogačar)

Premessa d’obbligo, a meno che non si voglia entrare nel mondo di Essere John Malkovich e ripetere continuamente: “Tadej Pogačar, Tadej Pogačar, Tadej Pogačar”, il quale ha già il suo da fare nel far godere il più possibile tifosi attratti da questa grande cosa che sta accadendo al ciclismo e che lui, come tutte le grandi cose, per l'appunto, dopo Merckx, verrà accostato a Coppi anche per il “semplice” fatto di poter vincere tra due giorni il quarto Lombardia di fila, roba, per l’appunto, che apparteneva al Campionissimo. Però gli altri, che ci stanno a fare? Il nostro subconscio è variegato e pensiamo anche a loro, va là. L’ultima grande corsa della stagione - prima del rush finale in Oriente, finale non per tutti, corse che sembrano a metà tra una punizione, una rivelazione, per qualcuno anche una bella vacanza pagata, per chi osserva non può che essere una inutile follia, un orpello di cui si fa volentieri a meno: si corre troppo, c’è troppo da seguire anche per il semplice appassionato che a volte si ritrova con quattro, cinque gare a colpo e non sa che fare, insomma ho perso il filo come sempre, perché questo del correre troppo è un altro discorso, seppure importante. Tornando alla "classica delle foglie morte” in programma questo sabato, e che chiude, si diceva, la stagione delle grandi gare di un giorno, abbiamo un solo favorito su un percorso meno duro che in passato e dove, come abbiamo già scritto, aspetteremo non come, ma dove e quando. In attesa di capire, infatti, il punto in cui il campione del mondo attaccherà per vincere in solitaria, in un momento in cui ha ridotto a brandelli i suoi avversari, non solo per l'assurdità dei numeri, dei watt e compagnia, ma anche mentalmente, ecco dieci nomi da seguire al Giro di Lombardia - o Il Lombardia. Dieci nomi, ma, come da titolo, eccetto quello lì.

ROMAIN BARDET

All’ultima corsa della carriera, Romain Bardet sceglie la classica italiana per dare addio alle corse su strada. Qui è sempre andato forte e come la Liegi, la corsa italiana, per percorso e dislivello è la più adatta.Una sola volta, però, è andato vicino al grande colpo e pare un’epoca fa. Era il 2016 e un giovane Bardet era presente nell'azione decisiva con Diego Rosa, Esteban Chaves e Rigoberto Uran che poi si sarebbero giocati il successo. Chiuse quarto, quella volta, ma sabato va a caccia del podio per terminare la sua carriera in bellezza.

LOMBARDIA DISPUTATI: 8

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 4° nel 2016

2023: 11°

TOM PIDCOCK

Più a suo agio in discesa che in salita, Tom Pidcock ha dimostrato, di recente al Giro dell’Emilia, di poter essere considerato tra i principali corridori che da dietro lotteranno per un posto sul podio. Considerando anche come, la versione 2024 de Il Lombardia appaia meno impegnativa di altre volte, e, tenendo il focus sulle capacità di guida in discesa del corridore della Ineos (ancora per poco?), ci sentiamo di mettere il funambolico e poliedrico nativo di Leeds fra i possibili candidati a una posizione di alta classifica al termine della classica delle foglie morte.

LOMBARDIA DISPUTATI: -

MIGLIOR PIAZZAMENTO: -

2023: -

DAVIDE PIGANZOLI

C’è un po’ di Italia in questo… Il Lombardia? Sì, è Davide Piganzoli, autore di una prova confortante, l’ennesima, al Giro dell’Emilia, in vista di un futuro che lo dovrebbe vedere legato ancora un anno al Team Polti di Ivan Basso, la squadra che lo ha scovato, cresciuto e lanciato nel mondo del ciclismo. Ci stava visto benissimo anche al Mondiale, Piganzoli, per piglio e caratteristiche: ormai sempre più raramente si vede un corridore italiano di questo tipo, forte in salita, resistente, persino veloce, con recupero, giovane, eccetera. Piganzoli è la carta migliore per la spedizione azzurra per covare qualche speranza di piazzamento tra i dieci che, per la squadra di Basso, sarebbe, oltretutto un risultato da leccarsi i baffi per qualche decennio.

LOMBARDIA DISPUTATI: 1

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 28° nel 2023

2023: 28°

JAN CHRISTEN

Da un giovane all’altro: Jan Christen. È vero, l’attenzione sarà tutta esclusivamente catalizzata da Tadej Pogačar, non solo al di fuori, ma anche in squadra. Poi, chissà, magari non ci sarà bisogno di uno sforzo massimo da parte di tutti i compagni di squadra - UAE TEAM Emirates con il solito squadrone al via - e il giovane svizzero, magari si potrebbe risparmiare e, grazie alle sue caratteristiche, da dietro potrebbe anche superare diversi corridori. Unico scoglio: il chilometraggio, in corse di una certa durata Christen non ha ancora dimostrato nulla ed è proprio lì che sembra poter avere margini o - se vogliamo vederla da un altro punto di vista - i propri limiti. Comunque, signore e signori, questo sembra proprio corridore vero…

LOMBARDIA DISPUTATI: -

MIGLIOR PIAZZAMENTO: -

2023: -

ENRIC MAS

Ogni tanto capita che Enric Mas si ricordi di essere un bel corridore. Ogni tanto capita che esca fuori con una gamba di qualità dalla “sua” Vuelta e possa addirittura provare a impensierire i più forti, strada facendo. È già accaduto in passato - sconfisse Pogačar all'Emilia nel 2022 e poi fu l’unico a resistergli al Lombardia pochi giorni dopo -, ma il passato è, per l’appunto, quella cosa che ormai è lontana nel tempo e dove al massimo puoi trovare rifugio nei momenti di sconforto. In più, lo sloveno campione del mondo è nettamente più forte di quello che già vinceva (a tratti dominava) due stagioni fa. Mas, invece, è più o meno lo stesso, corridore che si nasconde, spesso, che ogni tanto, al contrario di quello che molti dicono, quando sta bene non ha paura a farsi vedere davanti o scattare (è così, ve lo giuro). Certo, le discese a il Lombardia possono creare sempre grattacapi e lui non è questo guidatore sopraffino. Vedremo, ma un paio di centesimi su di lui che chiude tra i primi li buttiamo nella prima fontana che troviamo, molto volentieri.

LOMBARDIA DISPUTATI: 4

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 2° nel 2022

2023: DNF

ROGER ADRIÀ

Tra i nomi (nuovi) di questa stagione ecco Roger Adrià, poliedrico spagnolo che ha beneficiato del salto di squadra in Red Bull. Lui che, a differenza di suoi molti colleghi, spesso italiani, lavora tanto per la squadra, ma sfrutta alla grandissima le occasioni che gli vengono date: vittoria a Namur al Gp di Vallonia, successo sfiorato alla Bernocchi qualche ora fa, per fare due esempi. Dopo una grande Vuelta a supporto di Roglič su diversi terreni e un Mondiale corso sempre nel vivo dell’azione (con 11° posto finale) nel gruppo dei migliori, il ventiseienne catalano sabato è uno dei candidati al podio. Resistente in salita, grazie anche al notevole spunto veloce potrebbe eventualmente vincere la possibile volata ristretta alle spalle di Pogačar.

LOMBARDIA DISPUTATI: -

MIGLIOR PIAZZAMENTO: -

2023: -

SIMON YATES

Si è rivisto in questo finale di stagione e vuole dare l’addio alla squadra che lo ha lanciato e per la quale ha corso per oltre un decennio in grande stile: Simon Yates punta forte al podio. Per farlo, però dovrà sperare in una corsa dura e magari, possibilmente, staccare molti dei suoi avversari altrimenti in un eventuale sprint ristretto finirebbe battuto da molti. Di recente, il corridore di Manchester, che dalla prossima stagione sfiderà il gemello facendo il gregario a Vingegaard, ha dimostrato di essere tornato sulla strada giusta, quella del miglior Yates, corridore brillante ma che da un po’ non si vedeva.

LOMBARDIA DISPUTATI: 4

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 5° nel 2023

2023: 5°

WILCO KELDERMAN

Volete un bel nome a sorpresa? Eccovi serviti: Wilco Kelderman che, se non dovesse cadere, è uno di quelli che in salita potrebbe stare con i migliori. La Visma, sulla carta, ha altre punte - Jorgenson, in calo in questo finale di stagione, tanta volontà, ma meno brillantezza, Valter, che fatica a fare il salto di qualità - ma ha nel neerlandese un corridore affidabile, dotato spesso di una notevole capacità di togliere le castagne dal fuoco in caso di controprestazioni altrui e di tenere la ruota dei migliori in salita. Carta che la Visma potrebbe pure spendere dalla media distanza pur consapevole che sabato UAE Team Emirates difficilmente farà volare mosche diverse da quelle vestite con la maglia iridata.

LOMBARDIA DISPUTATI: 10

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 17° nel 2014

2023: 65°

BAUKE MOLLEMA

Abbiamo parlato di corridori al passo d’addio, altri, invece, devono costruire ancora la propria carriera, nel caso di Bauke Mollema, invece, parliamo di uno dei corridori più esperti del gruppo, e che pare non abbia voglia di smettere, uno dei corridori più in forma del momento, uno dei corridori in attività che Il Lombardia lo ha vinto (gli altri sono, fra quelli al via, Pogačar, Fuglsang, con loro Chaves, non iscritto). Forse avrebbe preferito un tracciato più duro, lui scalatore e dotato di grande resistenza, ma guai a sottovalutare la sua capacità di lettura della corsa che nel tempo gli ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni.

LOMBARDIA DISPUTATI: 15

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 1° nel 2019

2023: 43°

DAVID GAUDU

Chiudiamo con un altro francese, David Gaudu, uno che negli ultimi anni si è tirato addosso karma negativo e qualche antipatia, forse pure di troppo. Sta bene Gaudu anche se al Mondiale gli si è spenta la luce all’improvviso dopo essere stato a lungo tra i più attivi nel gruppo a inseguire Pogačar ed è corridore particolarmente adatto a percorsi come il Lombardia. Sulle strade tra le province di Bergamo e Como, sabato, lo aspettiamo agguerrito e all’attacco - o all’inseguimento, dipende dai punti di vista.

LOMBARDIA DISPUTATI: 4

MIGLIOR PIAZZAMENTO: 7° nel 2021

2023: -

Foto: Sprint Cycling Agency

Ho visto ciclisti incontrare il mondo dall'alto

Allo scrittore Thomas Bernhard sono serviti cinque volumi per raccontare la sua vita, in maniera tanto scomposta che solo nell’ultimo ha affrontato la sua infanzia. O per lo meno quelli che erano i suoi primi ricordi fino ad arrivare all’ingresso nel collegio di Salisburgo. Proprio all’inizio di “Un bambino” racconta che, all’età di otto anni, senza chiedere il permesso a nessuno, aveva deciso di portare fuori dall’androne la bicicletta militare del tutore, allora sotto le armi in Polonia, salire in sella, provare a spingere sui pedali e scoprire cosa sarebbe accaduto. Seppure le dimensioni della bicicletta fossero decisamente sproporzionate per un bambino della sua età, si sentiva “un trionfatore” nell’esplorare prima il Mercato dei piccioni di Traunstein e poi allontanarsi dalla cittadina per provare a raggiungere la zia Fanny a Salisburgo. Chiudendo gli occhi sui rettilinei per assaporare quella felicità, Bernhard capì che “è dunque così che il ciclista incontra il mondo: dall'alto! Corre, corre a folle velocità senza toccare terra con i piedi, essere un ciclista è per lui qualcosa che significa quasi: sono il padrone del mondo”.

Io, che per ora in sella ad una bici vado a zigzag e cerco di tenermi lontana da muri, pali e pilastri, ne so poco di sentirmi in cima a tutto, ma ho pensato fosse una buona idea essere nel luogo in cui i migliori ciclisti si sono dati appuntamento per correre velocissimi senza toccare terra con i piedi e alcuni, addirittura, provare a sentirsi padroni del mondo. Venerdì sarebbe dovuto essere come il primo giorno delle vacanze di Natale: volevo tornare ad avere otto anni come Bernhard e provare sulla salita di Witikon la curiosità e l’entusiasmo di chi non vede l’ora di scoprire cosa si nasconde sotto l’albero addobbato in salotto. Chissà se anche per Muriel Furrer il giorno precedente, quello della gara in linea junior, assomigliava ad un giorno di festa, se quella mattina si è sentita trionfante come quando da bambina è riuscita a pedalare per la prima volta, chissà cos’è successo sotto la pioggia scrosciante nei pressi di Küsnacht mentre scendendo affrontava una leggera curva a sinistra, chissà perché si debba morire a 18 anni da soli, senza che nessuno se ne accorga per almeno un’ora e mezza, facendo la cosa che si ama di più al mondo. Quel venerdì, la mia prima volta ad un Mondiale di ciclismo, nella fan zone di Witikon lo schermo che trasmetteva la gara non emetteva altro che rumori ambientali, mentre tifosi belgi e qualche altro spettatore sul bordo della strada provava a far finta che quella degli uomini U23 fosse una gara normale, ancora una volta sotto la pioggia.

Pioveva anche il giorno successivo ad Uster, alla partenza della gara in linea femminile. Faceva freddo fuori e dentro nel guardare le atlete della federazione ciclistica svizzera disporsi davanti al peloton e mischiare lacrime e pioggia nel minuto di silenzio per ricordare una ragazza che un giorno sarebbe voluta essere in mezzo a quel mucchio di caschi, ruote, gambe che fremono. In quello che era ufficialmente diventato il mio campo base, ovvero la salita di Witikon, ho scoperto che rumore fanno le ruote quando passano sul bagnato a tutta velocità, ho visto un centinaio di cicliste affrontare condizioni proibitive regalando a tutti uno spettacolo sportivo pari a quello di tante gare maschili. Mentre la giacca antipioggia mi abbandonava e urlavo forte il suo nome, a pochi metri da me, Elisa Longo Borghini si è alzata sui pedali per non perdere nemmeno un centimetro dalle ruote di chi aveva davanti. Qualche minuto dopo, sotto un gazebo zuppo come noi esseri umani, circondata da belgi che intonavano a ritmo “Lotte”, ho sperato che tutto potesse succedere ma ho sorriso comunque per quel bronzo che ci ricorda che abbiamo una delle atlete più forti al mondo, anche se non lo diciamo spesso. Prima di sabato, tra i ciclisti italiani, potevano vantare almeno tre podi al Mondiale Paolo Bettini, Gianni Bugno, Beppe Saronni, Francesco Moser, Felice Gimondi, Alfredo Binda, Tatiana Guderzo, Giorgia Bronzini, Maria Canins, Morena Tartagni, a loro si è aggiunta anche Elisa Longo Borghini.

La verità è che prima che la tragedia piombasse su uno degli eventi più importanti dell’anno era la giornata di domenica che portava con sé una sfida diversa dalle altre: c’era solo da capire se sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un’estate rasente la perfezione per Remco Evenepoel che dopo i due ori olimpici, sicuramente aveva fatto un pensierino anche su quelli Mondiali, o se, invece, sarebbe stata un’altra Storia, con la S maiuscola, che parlava un po’ italiano, un po’ francese, ma soprattutto sloveno. Che fosse la giornata per eccellenza lo si capiva già dalla partenza a Winterthur, quando è comparso per la prima volta il sole: durante questi Mondiali il meteo ne ha sempre saputo qualcosa più di noi comuni mortali. Ancora una volta sulla salita di Witikon, questa volta l’ambiente che mi circondava aveva un aspetto completamente diverso. Lungo la pendenza fino al 10 per cento, i volti si erano moltiplicati rispetto ai giorni precedenti. C’è chi aveva portato le casse per animare l’attesa con musica internazionale (non sono mancati nemmeno Nek ed Eros Ramazzotti, per la cronaca), chi proponeva su un cartello un nuovo ordine mondiale con a capo Tadej Maočar, Joseph Rogline, Mathieu Trump der Poel e Remco Jong Un, chi, già affamato, aveva con sé tutto il necessario per una bella grigliata con annessa bevuta, chi speranzoso preparava i fumogeni e chi con le bombolette spray o i gessetti scriveva sull’asfalto per ricordare non solo Muriel, ma anche Gino.

Sembrava un’orda quella che è salita la prima volta, poco dietro la fuga, poi piano piano il gruppo ha cominciato a spezzettarsi come fa sempre quando la gara entra nel vivo. Eravamo a dir poco stupiti quando, a poco meno di 100 chilometri dall’arrivo, abbiamo visto una maglia verde davanti a tutti avvicinarsi sempre di più e poi sfrecciare accanto a noi. Abbiamo contato, chi con le dita, chi a mente, chi con le app del telefono, i secondi prima di vedere comparire Remco Evenepoel e Mathieu van der Poel. Abbiamo visto prima il ghigno di dolore di Bagioli nel vano tentativo di stargli a ruota, poi di Pavel Sivakov. Il fatto che il distacco, delle volte, fosse meno di un minuto dagli altri grandi avversari ha lasciato per un attimo uno spiraglio aperto su possibili scenari che non abbiamo visto accadere, perché, come era successo a settembre alle Strade Bianche, quel giorno Pogačar aveva deciso di trasformarsi nell’Hulk di cui ha spesso un adesivo sul manubrio. L’ultima volta sul Witikon davanti c’era solo lui, da solo, una frazione di secondo e un attimo dopo era il padrone del mondo. Adesso possiamo dire che dopo Eddy Merckx e Stephen Roche, anche Tadej Pogačar è riuscito a vincere Giro, Tour e Mondiale nello stesso anno. Per molti l’irresistibile sloveno ha la stoffa per sorpassare il primo, ma per quanto Merckx, il Cannibale, all’Équipe ha ammesso, poco dopo la gara, che a Zurigo è riuscito a fare qualcosa di speciale, il grande corridore belga continua comunque ad essere convinto che il ragazzo ne debba mangiare di avversari ed asfalto per raggiungerlo.

Mentre risalgo la strada che è stata casa per due giorni e mezzo, so che devo darmi tempo e che probabilmente la mia faccia assomiglia a quella di Pogačar, che ai microfoni, dopo la gara, non faceva che ripetere che, durante la corsa, non aveva la minima idea di cosa stava facendo. Qualcuno metabolizza descrivendo a voce alta i passaggi più belli dei sette a cui abbiamo assistito, qualcuno prova a fare un’esamina della nostra Nazionale, qualcuno apre ogni piattaforma social per poter condividere incredulità, entusiasmo, felicità. Speravo che ogni giorno sarebbe assomigliato a Natale e alla fine è arrivato. Non ho comunque la minima idea di cosa io abbia visto: forse un sogno, forse un’impresa, forse ho solo visto un uomo incontrare dall’alto il mondo e rimanere lì, almeno per un po’. Sicuramente ho visto il ciclismo, quello che toglie, quello che dà. Mentre riordino i ricordi, immagino un futuro in cui sull’asfalto non si dovrà ricordare ma solo pedalare veloci, senza toccare mai terra.

Foto: Sprint Cycling Agency

Il monumentale dei Mondiali di ciclismo 2024

[I NOMI DEI FAVORITI E DEI PRETENDI ALLE MEDAGLIE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI: NON TUTTE LE SELEZIONI SONO STATE ANCORA UFFICIALIZZATE]

C’è un evento che, almeno a chi scrive, scalda il cuore più di ogni altro. Uno di quelli che il romantico autore sogna la notte, manco fosse lui a dover correre, sperando che i colori che indossa, quelli della propria nazionale, si possano tramutare, passato quell’istante finale, quella striscia incollata sull'asfalto da qualche addetto, nella maglia iridata. Carbo load per la preparazione: un piatto enorme di pasta al forno e quello che avanza il giorno dopo lo si mette sulla pizza fatta in casa. Lievito madre. Sarà per questo che, la notte, il nostro, sogna biciclette, salite e fatica o più esplicitamente sogna un turbolento Mondiale di ciclismo? Chissà, ma non è ciò che importa, il nostro si è rigirato nel letto tutta la notte convinto che qualche insetto lo stesse pizzicando e alla fine, invece, si è ricordato che il Mondiale stava davvero arrivando, stavolta nella sua ormai consueta ubicazione in calendario, dopo l’anticipo del 2023.

Da domenica 22 a domenica 29 settembre, quindi, eccoli (in tutto il loro splendore?) i Mondiali su strada di ciclismo a Zurigo, un posto strano, per nulla brutto, con quel Lago in mezzo a fare da punto di riferimento in molte corse e che già sappiamo verrà spesso inquadrato in mezzo ad azioni salienti durante la corsa. Facciamo un pronostico prima di addentrarci in questioni più tecniche: qualcuno avrebbe voglia di contare quante volte le immagini si soffermeranno sul Lago? Noi spariamo una cifra: intorno a un centinaio, o poco più. Tuttavia, oltre all’inserimento più classico - almeno dalla riforma del calendario - del Mondiale verso fine settembre, torna pure la solita, vecchia, sporca, persino noiosa formula, così tradizionale fino a farsi amare per abitudine: la rassegna verrà infatti chiusa dalla prova in linea maschile, in un crescendo che, visto anche il percorso, impegnativo (molto) almeno sulla carta, e i suoi partecipanti, promette grande spettacolo.

Quello che segue, nei prossimi capitoli, vuole essere una breve analisi di quello che sarà: breve non tanto per rispondere alle esigenze del lettore o addirittura perché crediamo alla regola che più si scrive e meno si legge, quanto perché, al momento della preparazione e dell’uscita, ancora non sono certi tutti i nomi presenti o le selezioni ufficiali, in particolare modo per le prove in linea in programma al termine della prossima settimana -ma magari per quello ci adopereremo nella prossima newsletter- e, come detto in apertura, la ripetizione giova più all’autore del pezzo che a voi, cari lettori. Portate pazienza, verrà aggiornata mano a mano che saranno annunciati i nomi definitivi al via delle varie corse.

Quindi, gara per gara, ecco orario, percorso e possibili favoriti del Mondiale di Zurigo 2024. Una serie di spunti e pronostici fatti col sorriso e la rassegnazione più totale, consapevoli che al solito ne beccheremo pochi, ma l’importante, come dice il giocatore d’azzardo, è divertirsi.

DOMENICA 22

CRONOMETRO INDIVIDUALE FEMMINILE ÉLITE E UNDER 23

ORARIO 11.51

DISTANZA 29,9 KM

DISLIVELLO 327m

PERCORSO: da Gossau a Zurigo

FAVORITE

Difficile non immaginare una sfida tra Chloè Dygert e Grace Brown: l’australiana campionessa olimpica, medaglia d’argento nelle ultime due prove a cronometro al mondiale, ha annunciato che a fine stagione appenderà la bici al chiodo e quindi avrà motivazioni maggiori su un percorso mosso inizialmente, ma che nella seconda metà diventa un bel piattone quasi dritto che sale verso nord costeggiando il Lago di Zurigo e che pare sorridere di più all’avversaria americana. In alternativa alle due o a giocarsi un terzo posto sul podio i nomi, gira e rigira, sono sempre quelli: Lotte Kopecky, Belgio, fresca di titolo europeo, cresciuta a dismisura anche in questa specialità, punta come minimo a migliorare il 9° posto di due anni fa a Wollongong, quando a vincere fu Ellen van Dijk, Paesi Bassi, altra outsider per il podio, ma tutto dipende da come sta - all’Europeo, chiuso proprio alle spalle della belga, ha dimostrato di essere in crescita rispetto ai Giochi Olimpici. Partono più defilate, ma non sconfitte: Demi Vollering, Paesi Bassi, ciclista per la quale molti di noi hanno un debole, ma che probabilmente si giocherà le cartucce migliori nella prova in linea, Christina Schweinberger, Austria, Juliette Labous, Francia, Anna Henderson, Gran Bretagna. Curiosità intorno alla partecipazione della veterana statunitense Amber Neben, alla sua diciassettesima volta al Mondiale a cronometro, vinto due volte, senza essere salita mai altre volte sul podio, ma con ben quattro quarti posti e solo due piazzamenti fuori dalle dieci. Il suo primo Mondiale fu nel 2002 a Zolder, arrivò quindicesima, aveva 27 anni. In altre categorie ci sono figli o figlie, nipoti, di colleghe e colleghi di quella volta. L’Italia schiera Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Speranze di medaglia pressocché nulle, con la prima che punta ad avvicinare la top ten, o magari entrarci, la seconda, esordiente in una rassegna iridata, a offrire una prestazione dignitosa e magari provare a inserirsi in alta classifica nella categoria Under 23. La corsa, infatti, è valida anche per il titolo Under 23 (enorme stortura: un titolo dato a una categoria che, di fatto, nel ciclismo femminile non esiste) dove le più accreditate sembrano essere, più o meno in quest’ordine: Antonia Niedermaier, Germania, Cédrine Kerbaol, Francia, Anniina Ahtosalo, Finlandia, Julie De Wilde, Belgio, Marie Schrieber, Lussemburgo, e Jasmin Liecht, Svizzera. Quest’ultima potrebbe portare la prima delle (tante? Loro se ne aspettano molte) medaglie alla nazionale di casa, ma ha pure il difficile compito di non far rimpiangere l’assenza dell’atleta rossocrociata più rappresentativa e che probabilmente si sarebbe giocata una medaglia nella gara élite, sia a cronometro che in linea: Marlen Reusser, ancora fuori per un grave infortunio subito tempo fa.

GRIGLIA FAVORITE

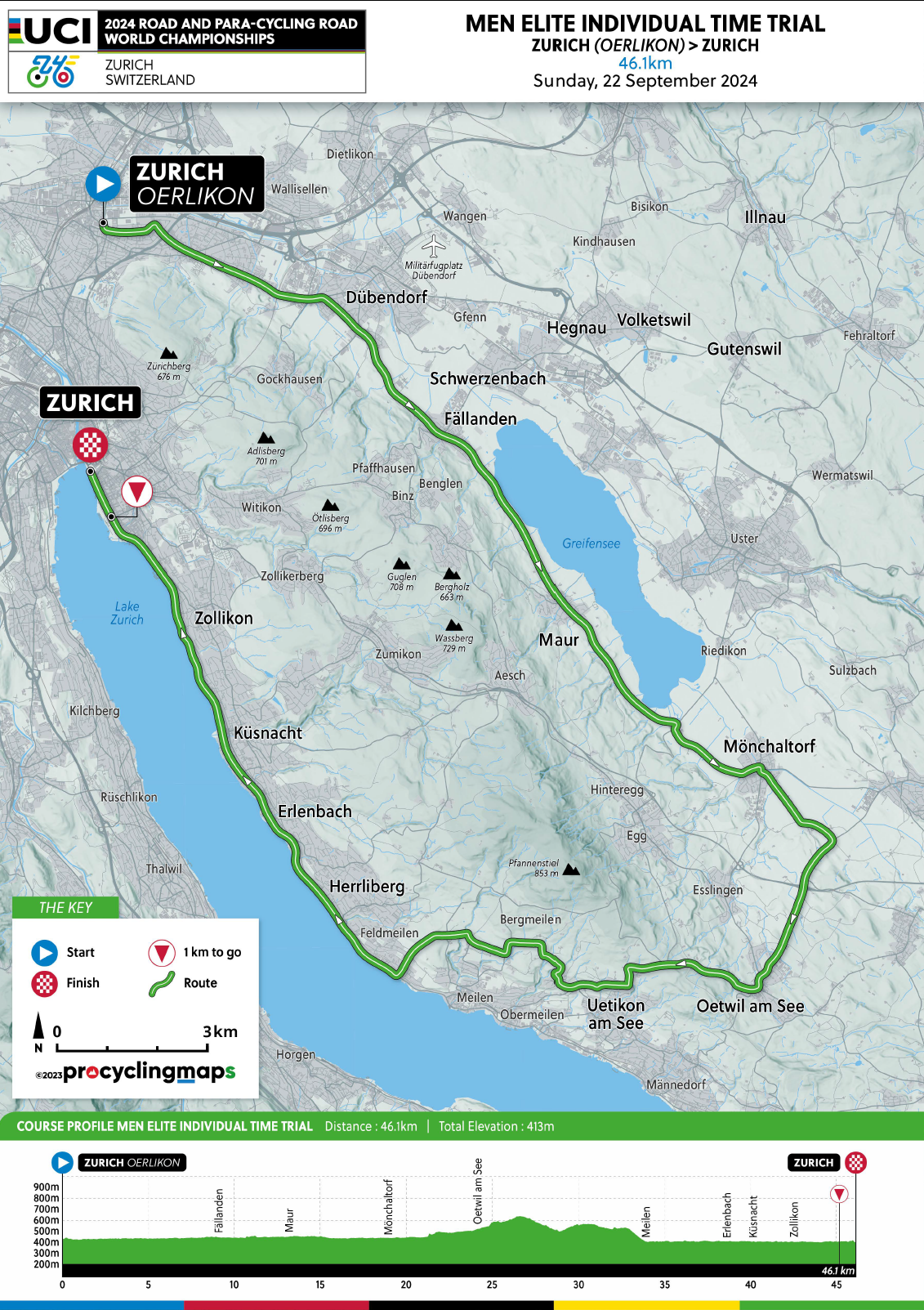

CRONOMETRO INDIVIDUALE MASCHILE ÉLITE

ORARIO dalle 14.52

DISTANZA 46,1 KM

DISLIVELLO 413m

PERCORSO: da Oerlikon-Zurigo 46,1km

FAVORITI

46,1 chilometri da percorrere a ferro di cavallo e che uniscono il quartiere Oerlikon di Zurigo con il celebre lungolago della città svizzera: in mezzo un paio di salitelle che spaccheranno ritmo e gambe. Prova (abbastanza) lunga e per grandi cilindrate con il vento che, in caso di bizze, potrebbe pure ribaltare la situazione, condizionare l'andamento generale della prova e la sua classifica finale, mescolare le carte. E proprio sulla carta, ma non solo, Remco Evenepoel dal Belgio arriva in Svizzera per ripartire subito, ma come favorito assoluto. Dovrebbe avere tre avversari che si contenderanno gli altri due posti sul podio: il giovanissimo Joshua Tarling, Gran Bretagna, già bronzo un anno fa, Primož Roglič, Slovenia, vediamo come starà dopo le fatiche della Vuelta, e il mezzano Filippo Ganna, che ha dichiarato tempo fa di essere stanco e provato da questa stagione tanto che la sua presenza è stata pure in dubbio. Dietro i quattro proverà a sfruttare incertezze, ombre o cali Stefan Küng, Svizzera, deluso dall’argento europeo, che cerca la sua terza medaglia iridata in carriera nelle prove contro il tempo, lui che spesso ci è arrivato tra i favoriti e altrettanto spesso ha deluso. Corridore a volte affidabile, altrettante volte indecifrabile e che sta subendo una trasformazione negli ultimi anni da cronoman quasi duro e puro a grande piazzato nelle classiche più importanti e più impegnative, fondista tra i più forti in gruppo, è migliorato pure in salita - occhio quindi a Küng la domenica successiva. Poi ancora: Brandon McNulty, Stati Uniti, uscito malconcio dalla Vuelta, ma di recente autore di tempi strepitosi caricati su Strava e il suo connazionale Magnus Sheffield, corridore che deve ancora arrivare definitivamente, ma in quanto a cilindrata ci siamo già. Mikkel Bjerg (Danimarca), Nelson Oliveira (Portogallo), una sorta di garanzia assoluta di piazzamento nelle gare secche dei mondiali, Jay Vine (Australia), Stefan Bissegger (Svizzera), Raul Garcia Pierna (Spagna), Victor Campenaerts (Belgio) e perché no, anche il nostro Edoardo Affini, di recente vincitore del titolo europeo e forse nella forma migliore della sua vita sono nomi che possono provare il colpo a effetto. Da seguire, per una sporca top ten, anche Derek Gee (Canada), Bruno Armirail (Francia), Mathias Vacek (Cechia) e Søren Wærenskjold (Norvegia). Occhio alle sorprese, Tobias Foss a Wollongong nel 2022, insegna.

GRIGLIA FAVORITI

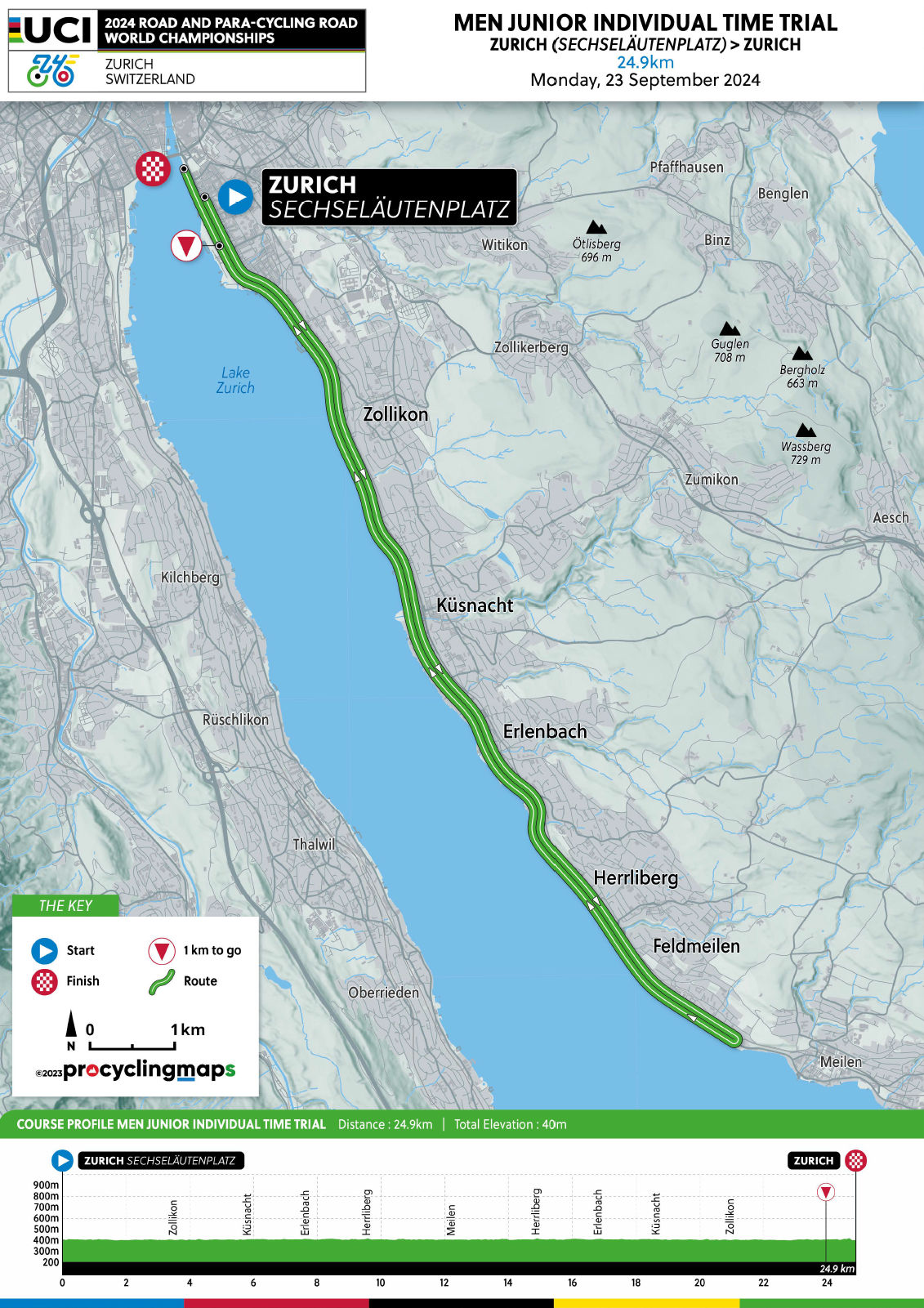

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

CRONOMETRO INDIVIDUALE MASCHILE JUNIOR

ORARIO 9:15-11:30

DISTANZA 24,9KM

DISLIVELLO 40m

PERCORSO ZURIGO-ZURIGO

FAVORITI

Dritta e piatta lungo il lago e dalla durata di 24,9km. Non semplice indicare i favoriti in una categoria dove regnano equilibrio e incertezze, e dove sono state poche le sfide fra tutti i nomi più importanti. Il Belgio lancia Jasper Schoofs (con lui Matisse Van Kerckhove, da annotare non solo per il nome, bellissimo, ma anche perché potrebbe puntare a una top ten): sarà di nuovo testa a testa come al recente Europeo con il neerlandese Michiel Mouris? Crediamo di no, o comunque non solo loro per il podio e lo spieghiamo anche in tre motivi. Intanto perché il livello è più alto, così come la posta in gioco, e poi perché, come abbiamo detto, in queste corse tra gli junior vanno tutti così forte che un giorno primeggia uno e un giorno l’altro. Il terzo motivo, ma ci arriveremo poi, è la presenza di colui che sposta in alto l’asticella e lui sì parte, davvero, con i favori del pronostico. Sono tanti i corridori che non solo potranno salire sul podio, ma anche vincere: la Francia con il fenomenale Paul Seixas - uno dei due, tre più forti juniores al mondo per costanza e livello di risultati, anche se lo vediamo più favorito nella prova in linea - e con lui l’interessante Louis Chaleil, suo compagno di squadra con la maglia della Decathlon. La Danimarca, ecco, ci siamo, è al via con quel fuoriclasse che porta il nome di Albert Whiten Philipsen e con Carl Just Pedersen, ennesimo Pedersen del ciclismo di vertice danese. Gli Stati Uniti schierano l'atteso figlio d’arte Ashlin Barry, forse potrebbe avvicinare la medaglia più qui che nella prova in linea, la Norvegia Marius Innhaug Dahl e Felix Ørn-Kristoff, la Spagna Hector Alvarez e Adria Pericas, futuro già segnato nel World Tour per entrambi, la Germania i temibili Paul Fitzke e Ian Kings, con quest’ultimo che ha già firmato con la Visma Devo, i Paesi Bassi, oltre al già citato Mouris, campione europeo in carica, avranno tra le proprie fila uno dei corridori di spicco per continuità di questo biennio, ovvero Senna Remijn, ragazzo che va molto forte anche nel ciclocross. Tutti i nomi fatti sono possibili medagliati. Tra gli outsider, invece, quindi un gradino sotto, segnaliamo l'irlandese Seth Dunwoody, il polacco Dominik Kryskow, il britannico Dylan Sage e il neozelandese Reef Roberts. Per fare del corridore un mestiere, come spesso accade ai ragazzi che si cimentano nel ciclismo in Oceania, Roberts è dovuto partire verso l'Europa dove è arrivato a inizio stagione, per la precisione in Francia e si è già fatto notare per risultati di peso. Estremamente completo e già capace di ottenere risultati importanti in questa sua prima vera e propria stagione su strada - ha battuto Seixas ed Alvarez, tanto per citare due dei cinque più forti della categoria - ha un nome meraviglioso, Reef, ovvero, barriera corallina, che già lo qualifica come uno dei corridori di culto e da seguire nel futuro. Infine, difficile per l’italia salire sul podio: i due che ci proveranno sono Lorenzo Finn e Andrea Donati, ottenere due piazzamenti nei 10 sarebbe comunque un risultato di spicco.

GRIGLIA FAVORITI

CRONOMETRO INDIVIDUALE MASCHILE UNDER 23

ORARIO 14.45-17.30

DISTANZA 29.9 KM

DISLIVELLO 327m

PERCORSO Gossau Zurigo-Zurigo

FAVORITI

Trenta chilometri di corsa per gli Under 23, prova che vedrà al via alcuni professionisti del World Tour (forse, si spera, per l'ultima volta) che partiranno come favoriti: su tutti Alec Segaert, Belgio. «Voglio vincere e chiudere un cerchio», ha detto il tre volte campione europeo a cronometro tra gli Under 23 che nelle ultime due edizioni del Mondiale è partito come principale pretendente alla medaglia d’oro finendo per uscire sconfitto prima contro Søren Wærenskjold e poi contro Lorenzo Milesi. Gli avversari, stavolta? Tre UAE Team Emirates: Jan Christen, Svizzera, vittima di una bruttissima caduta alla Coppa Sabatini, ma ha recuperato e si presenta al via, quindi siamo sicuri avrà la gamba per provare a salire sul podio. Antonio Morgado, Portogallo, talento ancora inesplorato, forse dei tre UAE il meno forte a cronometro in questo momento, diamante pregiatissimo, infine Isaac Del Toro, Messico, quello che ha dato maggiore garanzia nelle prove contro il tempo in stagione e che potrebbe sfruttare pure l'aver corso la Vuelta recentemente. A loro si aggiunge il panzerone svedese Jakob Söderqvist, uno che in futuro potrà diventare dominatore della specialità: ricorda per certi versi Tony Martin. Outsider per il podio: gli spagnoli Markel Beloki e Ivan Romeo (Team Movistar) sono nomi da seguire, soprattutto il secondo ha già discreta esperienza, un motore rodato e a inizio stagione andava forte anche contro avversari di un certo livello; Adam Rafferty, irlandese, come Beloki corre tra i professionisti in maglia EF, ha i numeri per salire sul podio, non c’è dubbio, mentre appare impresa più complicata per i due americani della Ineos AJ August (professionista da inizio stagione e a tempo pieno) e Artem Schmidt (lo è da settembre) i quali potrebbero puntare, però, a una top ten, in lotta magari con il regolarissimo svizzero Fabian Weiss, l'olandese Wessel Mouris, già bronzo pochi giorni fa all'Europeo, i due italiani, Bryan Olivo e Andrea Raccagni Noviero. Il canadese Michael Leonard, anche lui professionista con la Ineos, tra gli ultimi citati è quello con più chance di poter salire sul podio, più defilati, invece, il tedesco Niklas Behrens, una delle sorprese della stagione, l'altro belga, Robin Orins, premio 2024 alla regolarità, Ben Wiggins, Gran Bretagna, il quale però arriva da una prima stagione tra gli Under 23 piena di problemi e gare non concluse, e il lituano Aivaras Mikutis.

GRIGLIA FAVORITI

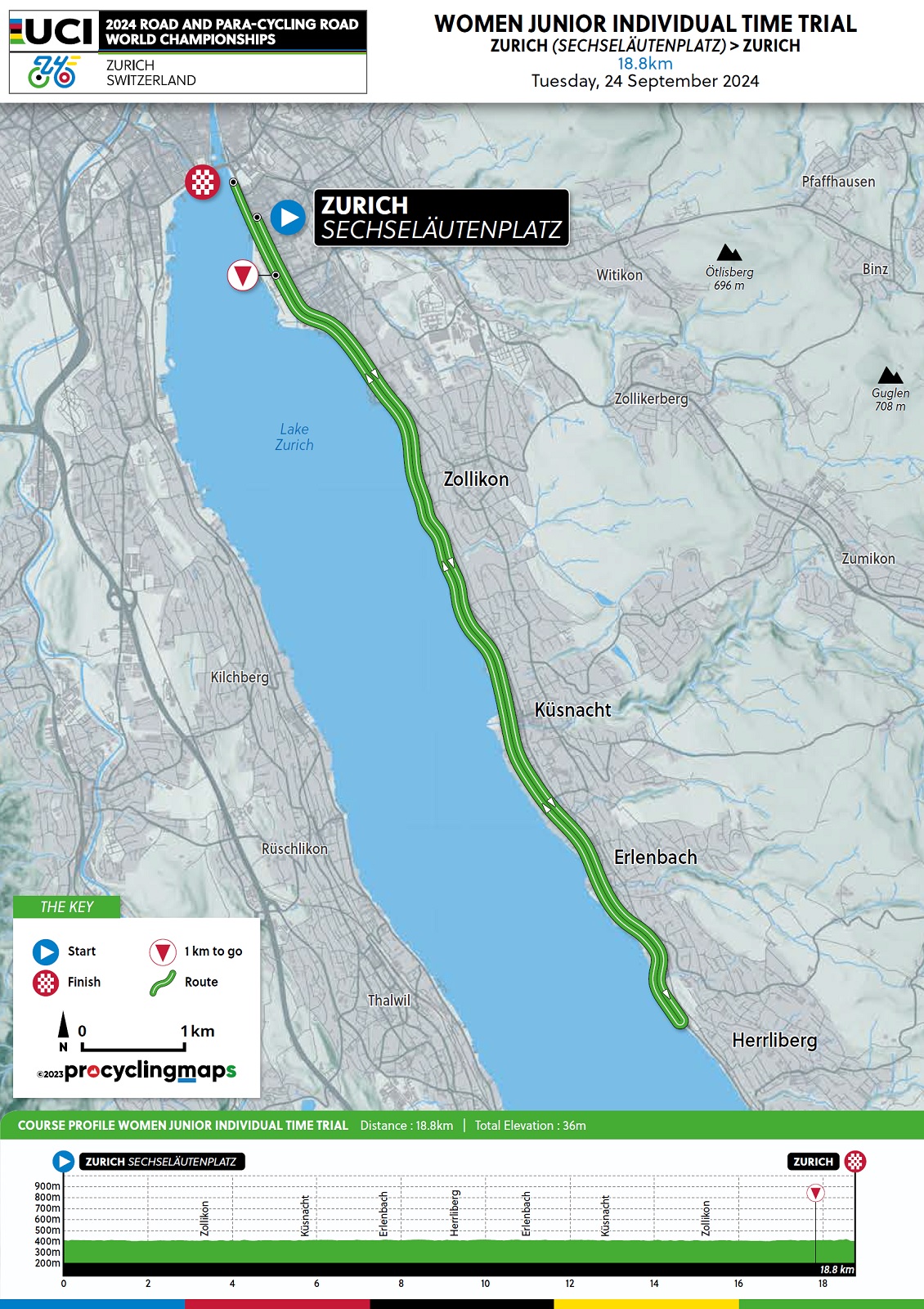

MARTEDì 24 SETTEMBRE

CRONOMETRO INDIVIDUALE DONNE JUNIOR

ORARIO 8:30-10:30

DISTANZA 18,8KM

DISLIVELLO 36m

PERCORSO Zurigo-Zurigo

FAVORITE

Da Sechseläutenplatz e ritorno per la cronometro di martedì 24 settembre, unica gara in programma quel giorno. C’è affollamento anche qui, per la prova junior della ragazze Under 19, difficile scegliere una favorita assoluta, ma se dovessimo fare un nome sceglieremmo quello della neerlandese Fee Knaven. La classe 2006 ha conquistato di recente l’argento europeo nella prova contro il tempo a 1’’ dall’oro di Paul Ostiz, spagnola, altra pretendente alla vittoria. Megan Arens sempre per restare nei Paesi Bassi, la britannica Imogen Wolff, ma soprattutto la sua compagna di squadra, futura stella del ciclismo mondiale, Cat Ferguson, oltre a una delle sue grandi rivali della categoria, Celia Gery, Francia, alle due australiane Emily Dixon e Lauren Bates, altre accreditate a salire sul podio. Lara Liehner, tra le atlete di casa, Viktória Chladonová, Slovacchia, Lidia Cusack, USA, Ilken Seynave e Luca Vierstraete, Belgio, Kamilla Aasebø, Norvegia, la tedesca Messane Bräutigam, la ceca Nela Kankovska e l’irlandese Lucy Bénézet Minns, possibili outsider da medaglia. L’Italia schiera Misia Belotti ed Elena De Laurentiis con l’ obiettivo tutt’altro che semplice di riuscire ad avvicinare una posizione a ridosso delle dieci.

GRIGLIA FAVORITE

MERCOLEDI 25 SETTEMBRE

STAFFETTA MISTA

ORARIO 14-17:30

DISTANZA 53,7KM

PERCORSO ZURIGO-ZURIGO

FAVORITE

Assente il Belgio, con la testa, le gambe e le dichiarazioni, già proiettato alle prove in linea, ma pure i Paesi Bassi, saranno Italia e Francia le principali favorite. L'Italia punta all'oro e bisogna affermarlo senza troppi giri di parole. Una squadra che può contare su quattro medaglie su sei tra europeo e mondiale a cronometro Ganna, Affini e Cattaneo è nettamente la più forte in campo maschile, dove servirà scavare un solco: ai ragazzi si aggiungo Longo Borghini, Realini e Paladin per completare l'opera. La Svizzera campione in carica è senza Küng- punta tutto su domenica, al suo posto l'Under 23 Weiss- e ormai da tempo senza Reusser, paga due assenze che peseranno moltissimo anche nella corsa al podio. La Francia con Armirail, Guernelec, Thomas al maschile, Cordon Ragot, Kerbaol e Labous al femminile fa paura e grazie alla frazione femminile è persino più equilibrata dell'Italia ed è la principale antagonista della selezione azzurra. Lotta alle medaglie comunque aperta anche ad Australia (Matthews, O'Connor, Vine, Brown, Chapman, Roseman-Gannon), Stati Uniti (McNulty, Powless, Vermaerke, Ehrlich, Neben, Stephens) e Germania (Brenner, Heidemann, Schachmann, Koch, Lippert e Niedermaier). Più defilate, invece, la Danimarca (con Bjerg, ma senza Asgreen) e l'Austria con Christina Schweinberger.

GRIGLIA FAVORITE

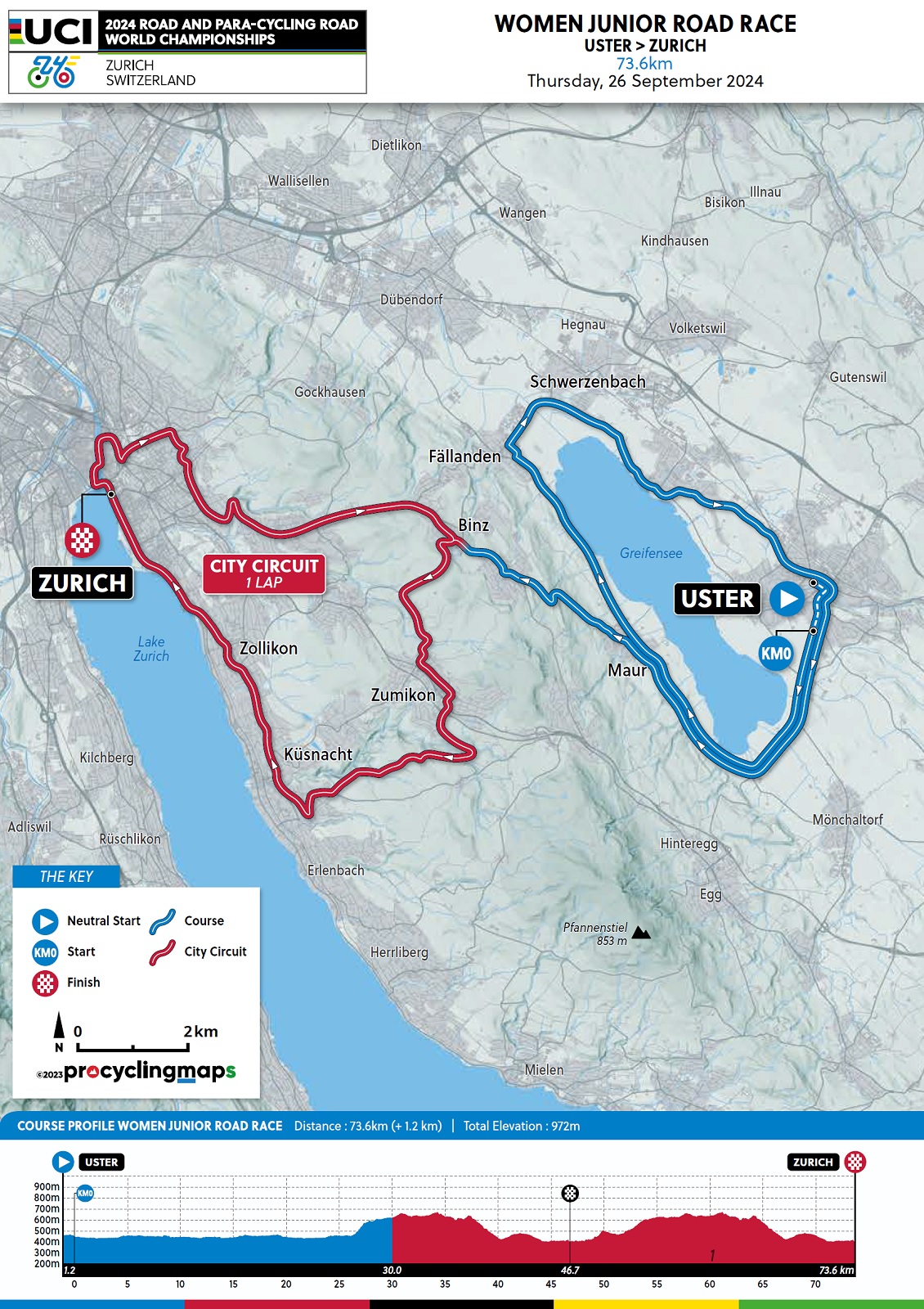

GIOVEDI 26 SETTEMBRE

PROVA IN LINEA JUNIOR DONNE

ORARIO 10.00-12.00

DISTANZA 73,6KM (+1,2KM)

DISLIVELLO 972m

PERCORSO: DA USTER A ZURIGO

Prima parte in linea e poi un giro e mezzo del circuito finale.

FAVORITE

Iniziamo a conoscere meglio il percorso che ospiterà tutte le prove in linea da qui al fine settimana, seppure le ragazze Under 19, dopo una prima parte di 30km circa, lo affronteranno solo per un giro completo (27 km), che sarà comunque quello decisivo vista la presenza di diversi strappi che non danno respiro, come i due iniziali, Zürichbergstrasse (1,1 km all’8%, max. 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%), con l’ultimo che si rivelerà spesso quello decisivo e che arriverà a circa sette chilometri dal traguardo. Parlando in generale: il percorso che, almeno sulla carta, appare esigente, favorisce corridori dotati di resistenza, fondo, cambio di passo. Nel caso che dall'ultima salitella all'arrivo nessuno fosse capace di fare la differenza, allora premierebbe chi, alle caratteristiche sopra elencate, saprà anche aggiungere lo spunto veloce. Questo vale per tutte le gare in programma seppure con le dovute differenze di approccio e ritmi. Venendo alla prova junior femminile: favorite d’obbligo: Cat Ferguson (Gran Bretagna) e Celia Gery (Francia) ma la sfida si potrebbe allargare ad altre francesi (Melanie Dupin, Nina Lavenu, oltre all’interessante biker Amandine Muller) e britanniche (Imogen Wolff su tutte), e poi ancora alle ceche (Stepanka Dubcova, Daniela Hezinova e Nela Kankovska), alle solite olandesi, di nuovo con Fee Knaven, Megan Arens e Puck Langenbarg, ma in generale tutte potenzialmente atlete da medaglia, dalla slovacca Viktória Chladonová, alla belga Auke De Buysser o alla canadese Alexandra Volstad. Anche qui l’Italia non parte con grandi speranze di medaglia, anche se Chantal Pegolo, Silvia Milesi, Eleonora La Bella e Giada Silo proveranno a dire la loro in una gara che non vede un'italiana sul podio dal 2017 quando Elena Pirrone vinse con un bellissimo attacco da lontano e Letizia Paternoster chiuse terza.

GRIGLIA FAVORITE

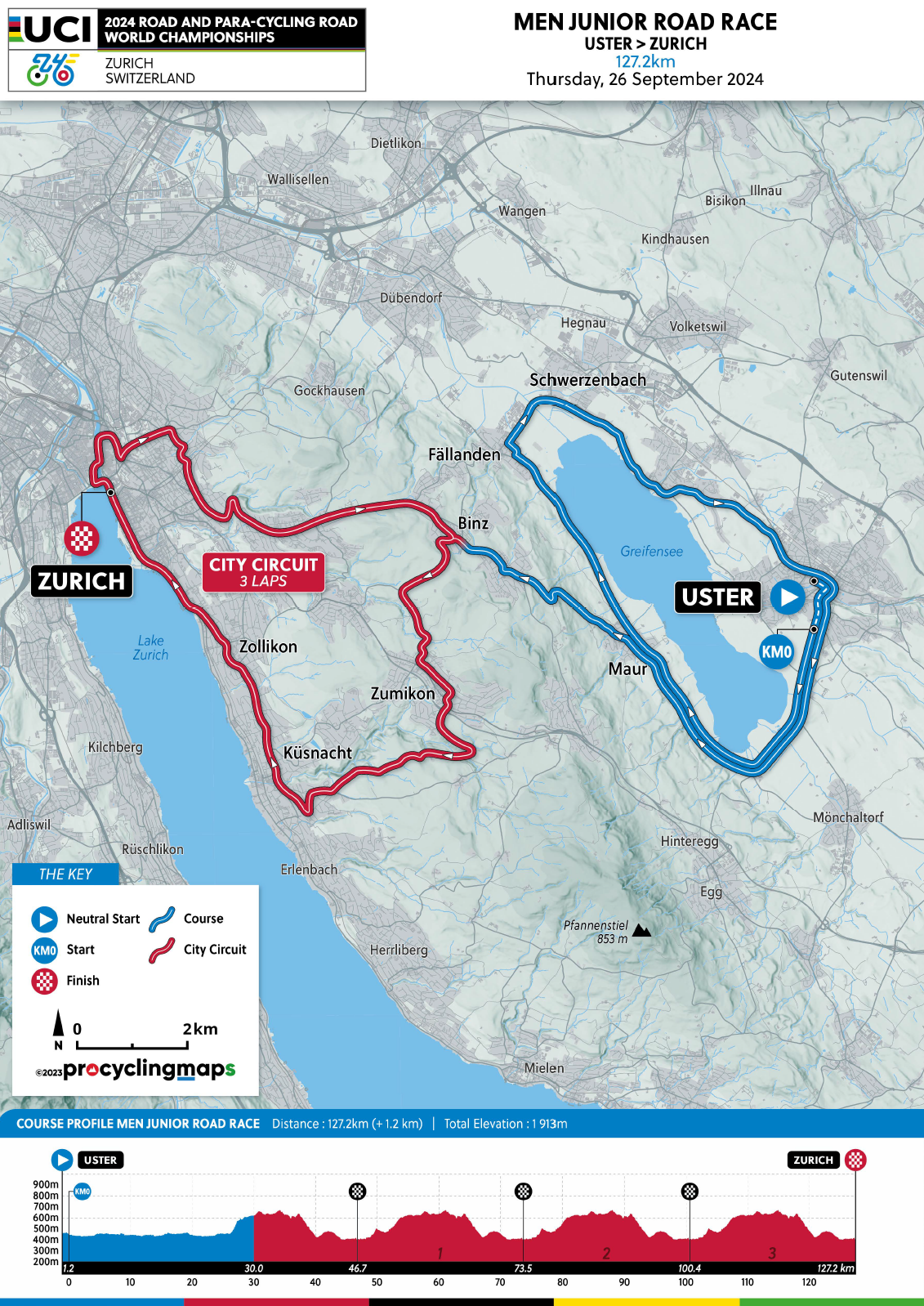

PROVA IN LINEA JUNIOR MASCHILE

ORARIO 14:15-17:15

DISTANZA 127.2 KM (+1,2KM)

DISLIVELLO 1.913m

PERCORSO DA USTER A ZURIGO

Prima parte in linea e poi tre giri e mezzo del circuito finale.

Finalmente, per la prima volta in stagione, vedremo il meglio degli Under 19 affrontarsi faccia faccia con diversi corridori che passeranno di categoria entro pochi mesi, ma non solo, alcuni di loro li vedremo a breve pure muovere i primi passi tra i professionisti, questa è la tendenza, ormai. Percorso selettivo, dove da ore sta cadendo diversa pioggia, e davvero tanti nomi da seguire: Hector Alvarez e Adria Pericas (Spagna), Lorenzo Finn, ma occhio anche ad Andrea Bessega ed Enea Sambinello (Italia), Felix Ørn-Kristoff (Norvegia), Pavel Sumpik (Repubblica Ceca). Tutti i francesi: Paul Seixas, ovviamente, ma anche Aubin Sparfel, Paul Thierry, Elliot Boulet e Baptiste Grégoire (Francia), Sebastian Grindley ed Elliott Rowe (Gran Bretagna), Jasper Schoofs, Edouarde Claisse, Jenthe Verstraete e Loic Boussemaere (Belgio). Poi ancora: Kasper Borremans (Finlandia), Paul Fietzke, Benedikt Benz e Ian Kings (Germania), Pavel Gosczurny (Polonia) Ko Molenaar e Senna Remijn (Paesi Bassi), Seth Dunwoody e Patrick Casey (Irlanda), Erzen Valjavec (Slovenia), Reef Roberts (Nuova Zelanda) Ashlin Barry (USA), questo , forse, tra i nomi indicati è quello che avrebbe preferito un percorso meno esigente da un punto di vista altimetrico, ma occhio a portarselo dietro allo sprint. Infine la Danimarca. Squadra al solito compatta e fortissima, che proverà ad accendere, come si confà al loro modo di correre, la corsa, sin dai primi metri dell’ingresso nel circuito finale (che percorreranno in maniera completa tre volte). Al via, per i danesi, Theodor August Clemmensen, Anton Low Larsen, Noah Moller Andersen, tutti outsider per una vittoria finale, ma soprattutto Albert Withen Philipsen. Ci siamo tenuti il meglio per la fine: il danese, campione del mondo in carica, è il favorito numero 1 della corsa. Potrà staccare gli avversari di potenza oppure batterli in uno sprint ristretto, ma se dovessimo scommettere due centesimi lo faremmo sulla prima ipotesi: l’arrivo in solitaria proprio come un anno fa a Glasgow e come il suo idolo, Mathieu van der Poel.

GRIGLIA FAVORITI

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

PROVA IN LINEA MASCHILE UNDER 23

ORARIO 12.45-16.45

DISTANZA 173.6KM (+1.2 KM)

DISLIVELLO 2.483m

PERCORSO DA USTER A ZURIGO

Prima parte in linea e poi quattro giri e mezzo del circuito finale.

FAVORITI

La prova per gli Under 23 vedrà, come nella cronometro, al via diversi corridori già presenti persino nel World Tour e alcuni di loro saranno presenti con grandi ambizioni. Come nella cronometro i tre UAE, Antonio Morgado (Portogallo, da seguire anche Alexander Montez e Daniel Lima), Isaac Del Toro (Messico) e Jan Christen (Svizzera, in coppia col fratello Fabio proveranno a fare tanti danni alla corsa) saranno fra i corridori da battere, ma a seguire i tanti nomi che si contenderanno le medaglie: a leggerli capirete quanto sarà alto ed equilibrato il livello. Il Belgio schiera cinque tra Jarno Widar, Robin Orins, Aaron Dockx, William Lecerf, Alec Segaert ed Emiel Vestrynge: ognuno di questi corridori è in corsa per vincere. Riuscirà il Belgio a sfatare il tabù della gara Under 23? Mai una vittoria a un Mondiale, pur arrivandoci spesso da squadra da battere. L’ultima medaglia è quella del compianto Lambrecht, argento a Innsbruck nel 2018 e prima di lui a medaglia solo Van Asbroeck, bronzo nel 2012 e Vansummeren argento nel 2003. Mai una vittoria a causa spesso di controprestazioni individuali o disastri di squadra. La Francia avrà in Ewen Costiou il capitano, quest’anno è andato forte nella prima parte di stagione, vincendo anche una corsa e spesso è stato in fuga al Giro. Con corsa resa dura magari dal maltempo rischia di essere uno dei favoriti assoluti. Thibaud Gruel e Noa Isidore, invece, aspetteranno un eventuale sprint ristretto, con il primo che è dato in grande forma. Gran Bretagna con uno squadrone: Joe Blackmore è una delle rivelazioni stagionali, ha vinto tra i professionisti dove ha anche ottenuto piazzamenti in semi classiche in Belgio, ha conquistato l’Avenir, va forte in salita, nelle corse di un giorno e sa pure sprintare. Corridore a tutto tondo come non ce lo saremmo aspettati. Caratteristiche simili, ma in proporzione è meno forte, Bob Donaldson, altra carta pericolosa in uno sprint ristretto così come “il van Aert britannico” Matthew Brennan che a tratti in questa stagione ha impressionato sia nelle salite brevi che allo sprint. Un tridente niente male. Anche l’Italia porta tre ragazzi già tra i professionisti e la squadra punta, seppure non sarà facile, il livello è alto, a una medaglia. Giulio Pellizzari, che avrebbe fatto la sua figura anche nella nazionale di Bennati, sarà deputato a fare corsa dura e a marcare quelli come lui cercheranno di selezionare il gruppo e andare via; Davide De Pretto e Francesco Busatto dovranno tenere duro - e ne hanno le caratteristiche - e magari far valere sul traguardo il loro spunto veloce. Poi c’è Simone Gualdi, uno dei migliori primo anno tra gli Under 23, corridore buono per tutti i tipi di gara, anche per entrare in fuga o aiutare la squadra, stesso discorso per Pietro Mattio, mentre Florian Kajamini, dovesse essere scelto lui, darà una mano agli altri o, dovesse servire, si muoverà nelle prime fasi di corsa. Ma dicevamo del livello alto e dei tanti pretendenti: la Spagna ha tre professionisti: Jaume Guardeno, Ivan Romeo e Igor Arrieta, più Pablo Torres, uno dei più forti corridori quest’anno tra gli Under: tutti e 4 preferiranno gara dura. Andrii Ponomar è la punta dell’Ucraina, ed è interessante anche la selezione statunitense con AJ August e Artem Shmidt per corsa dura, Cole Kessler per la fuga da lontano e Colby Simmons per la volata. Ancora: Gal Glivar capitano per la Slovenia, veloce e resistente, Martin Svrcek, bronzo a Glasgow, per la Slovacchia (ma occhio a Novak e Schwarzbacher), Matyas Kopecky per la Cechia - se lo si porta allo sprint sono guai, discorso simile che riguarda il neozelandese Lewis Bower. C'è Fran Miholjevic, altro professionista che ha disputato la Vuelta di recente, per la Croazia, sicuramente ci proverà dalla media distanza e quindi sarà da seguire con attenzione e la Danimarca con Rasmus Pedersen (ma non solo, selezione forte e compatta come sempre). Ancora Alexander Hajek per l’Austria, Tim Torn Teutenberg (per la poco probabile volata), Emil Herzog (per corsa selettiva) e Niklas Behrens (anche lui cercherà l'azione buona da lontano) per la Germania e infine i Paesi Bassi, con corridori buoni per ogni situazione, ma soprattutto con Huub Artz e Tibor Del Grosso che partiranno verosimilmente con i gradi da capitano e tra i papabili per le medaglie.

GRIGLIA DEI FAVORITI

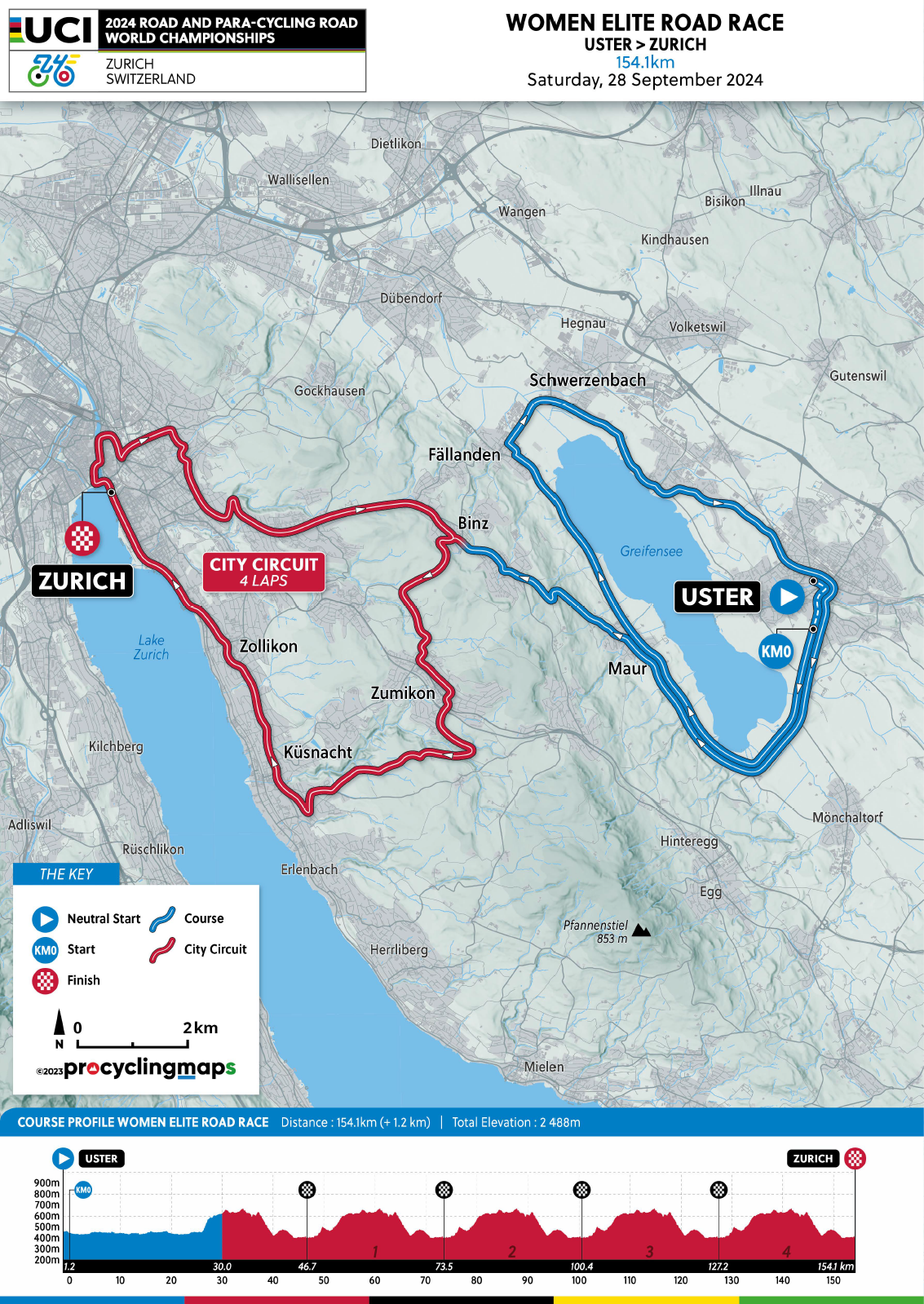

SABATO 28 SETTEMBRE

PROVA DONNE ELITE (compreso under 23)

ORARIO 12.45-16.45

DISTANZA 154.1km (+1.2km)

DISLIVELLO 2.384m

PERCORSO DA USTER A ZURIGO

Prima parte in linea e poi quattro giri e mezzo del circuito finale.

FAVORITE

Inutile nascondersi, anche qui. Il grande duello dovrebbe essere tra Lotte Kopecky (Belgio) e Demi Vollering (Olanda): la prima "rischia", ammesso che sia un rischio, di fare doppietta consecutiva ad un Mondiale, dopo la vittoria dello scorso anno a Glasgow, la seconda, invece, dopo la delusione subito al Tour de France Femmes, superata da Katarzyna Niewiadoma (Polonia, altro nome da tenere d'occhio), nonostante un successo da ricordare all'Alpe d'Huez, avrà ancora più voglia di vincere. Al recente Tour de Romandie, ci è sembrato di assistere alle prove generali tra le due, aspettiamo la grande "prima". Nelle fila olandesi, tra l'altro, vi sarà anche Marianne Vos: carta da giocare nel caso in cui servisse un piano b, magari con una corsa meno selettiva. Elisa Longo Borghini guiderà la selezione azzurra: accanto alla campionessa italiana, tra le altre, Gaia Realini, anche lei bene al Romandia, ed Elisa Balsamo, sue compagne di squadra anche in Lidl-Trek, Soraya Paladin, una garanzia in termini di donna squadra, ed Erica Magnaldi, in crescendo al Tour de France Femmes. Se Grace Brown è una delle principali favorite per la prova contro il tempo, occhio a sottovalutarla in linea. Una motivazione extra? Si tratta, per lei, dell'ultima rassegna iridata. La salita, fra le australiane, sarà terreno per Amanda Spratt. Un discorso simile, pur con le ovvie differenze, si può fare per Kristen Faulkner (Stati Uniti): difficile bissare l'exploit olimpico, ma la statunitense ci prova sempre. In casa Usa, menzione speciale per Amber Neben: quarantanove anni e abbiamo detto tutto. Formazione tutto talento, gioventù ed esperienza per la Francia: c'è Pauline Ferrand-Prevot che torna su strada, ma anche Juliette Labous e Cédrine Kerbaol. Occhio a Évita Muzic. Marlen Reusser, per le svizzere, non mancherà solo a cronometro, anche in linea avrebbe potuto inventarsi qualcosa: la punta sarà quindi Elise Chabbey, fresca di contratto con Fdj-Suez. Tra le neozelandesi il controllo sarà tutto per Niamh Fisher-Black. L'eterna Mavi García accenderà fuochi per la Spagna, mentre Cecilie Uttrup Ludwig proverà a fare lo stesso per la Danimarca. Per la Germania attenzione a Liane Lippert, in casa Austria, invece, incuriosisce quel che potrà fare Valentina Cavallar, un recente passato nel canottaggio e prestazioni di rilievo in salita in sella. Christine Majerus si inventerà qualcosa per il Lussemburgo. Fra le Under 23, un ottimo nome è in casa Belgio: Lore de Schepper, sugli scudi al Tour de l'Avenir e al Tour de Romandie. Tra le altre, segnaliamo Shirin van Anrooij, seconda lo scorso anno grazie al tredicesimo posto conquistato, Marion Bunel per la Francia, Antonia Niedermaier per la Germania, Neve Bradbury, tra le fila australiane, Alice Towers e Josie Nelson, per la Gran Bretagna e Paula Blasi ed Eneritz Vadillo, per la Spagna, in rilievo al recente Tour de l'Avenir.

GRIGLIA FAVORITE

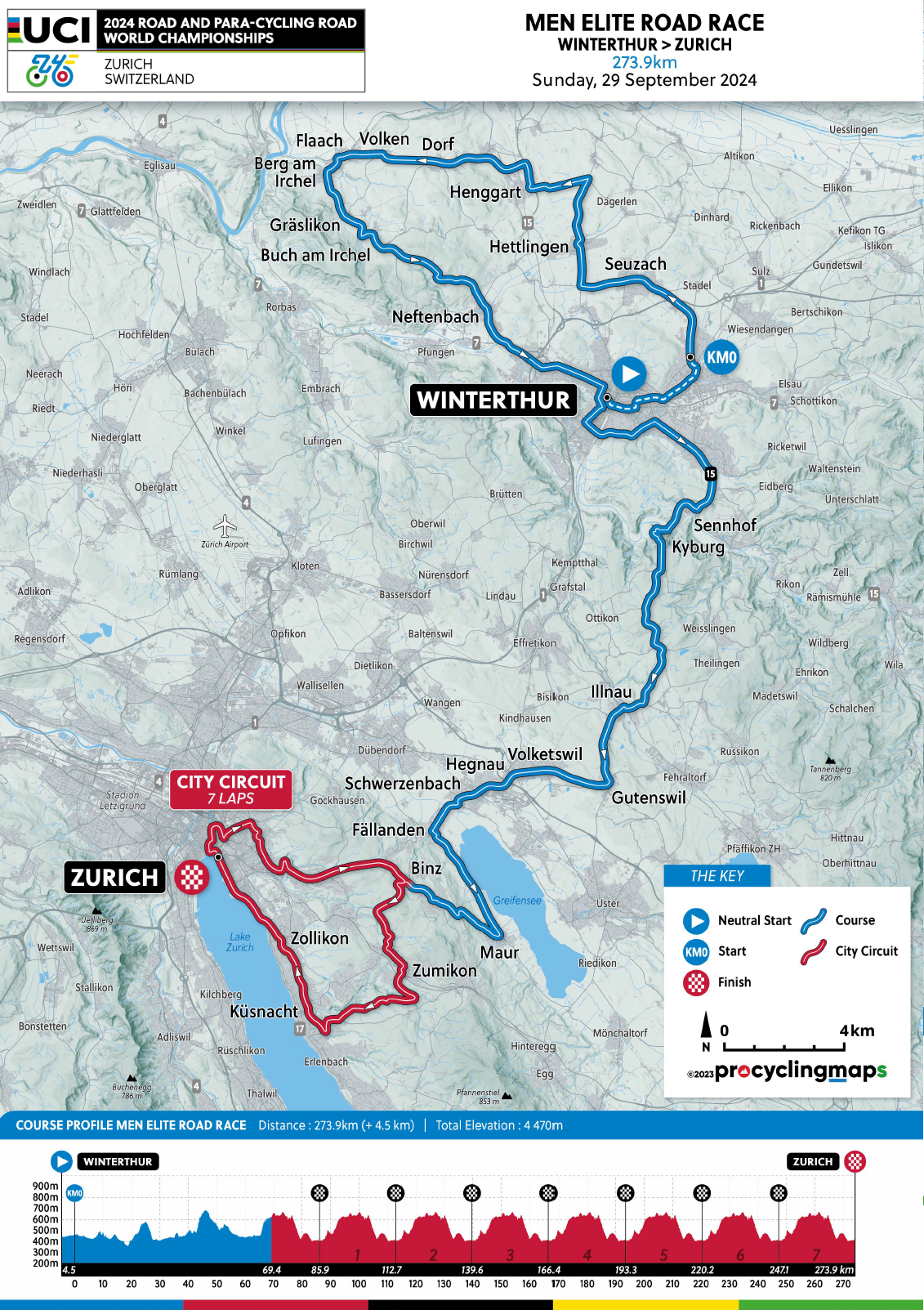

DOMENICA 29 SETTEMBRE

PROVA ELITE MASCHILE

DISTANZA 273,9km (4.5km)

DISLIVELLO 4.470m

PERCORSO DA WINTERTHUR A ZURIGO

Partenza da Winterthur ed entrata nel circuito finale intorno al km 70. Dopodiché 7 giri e mezzo circa del circuito che misura 27km.

Ed eccoci al gran finale domenica 28 settembre. Ecco alla gara più lunga e, non ce ne voglia nessuna delle altre categorie e specialità, più attesa dell'intera manifestazione che quest'anno si terrà in terra rossocrociata a 15 anni dal Mondiale di Mendrisio quando a vincere fu Cadel Evans. Come in altre gare che abbiamo presentato, anche qui sembra tutto apparecchiato per un testa a testa: Tadej Pogačar contro Remco Evenepoel. Lo sloveno avrà una squadra forte e compatta al suo fianco, tutta per lui, con nomi come Matej Mohorič, Primoz Roglič e Jan Tratnik a disposizione. Non è da meno il Belgio che, orfano di van Aert, punta tutto sul campione olimpico: Tiesj Benoot, Tim Wellens e Maxim Van Gils saranno le carte più importanti nel finale. Abbiamo parlato di scontro fra i due, ma voi davvero terreste fuori Mathieu van der Poel dalla sfida per l'oro? Il campione in carica - e a breve uscente - si sta preparando a puntino per questa corsa, ha perso chili, si è gestito nella stagione. Occhio alla sua classe infinita. La squadra di fianco a lui è di buona fattura (assente per infortunio il fedelissimo in maglia orange van Baarle, ma presenti, tra gli altri, corridori in forma come Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Bauke Mollema e Frank van den Broek), tanto quanto basta quando hai un capitano di questo livello. Per un posto sul podio combatterà fino alla fine Marc Hirschi, leader della selezione di casa e già sul podio in un Mondiale, selezione di casa che potrà contare soprattutto su Stefan Küng, uno che ai mondiali è spesso davanti, un bronzo e un quinto posto in carriera), uno che più la corsa è dura e più ne raccatta tanti da dietro e Mauro Schmid, che dopo un periodo difficile punta a essere tra le sorprese della corsa. La Francia non ha un capitano ben definito, ma diversi nomi capaci di accendere la miccia anche lontani dal traguardo: Julian Alaphilippe e Valentin Madouas rispondono perfettamente a questo profilo. Romain Bardet, invece, all'ultimo Mondiale in carriera, sarà da temere se la corsa si rivelasse persino più dura del previsto, mentre Romain Grégoire è la carta in caso di sprint ristretto. Gran Bretagna per Tom Pidcock ma non solo: c'è Stevie Williams dal rendimento altalenante, ma in stagione capace di vincere la gelida Freccia Vallone, se dovesse mettersi male con il meteo tenete il suo nome da conto, ci sono i gemelli Yates, pur sempre corridori capaci di vincere grandi corse o di andarci vicino, anche loro per corsa dura, il giovane Oscar Onley, corridore dal finale molto esplosivo e Jake Stewart. Nell'eventualità di corsa poco selettiva (ma chi ci crede, con al via Pogačar, Remco e van der Poel?) potrebbe fare la volata. La Danimarca dovrebbe puntare su Mattias Skjelmose Jensen, il quale, però, è caduto e si è ritirato al Giro del Lussemburgo. Il giovane danese potrebbe essere pure carta da medaglia. Ci sarà al via Mads Pedersen che darà una mano ai suoi e magari lo vedremo in qualche azione da lontano, mentre nel finale si muoveranno il ritrovato Jakob Fuglsang e il duo EF Michael Valgren, Mikkel Honoré. Richard Carapaz è il leader di un Ecuador che non schiera Narvaez, ma tra gli altri Jefferson Cepeda, la Colombia ha in Santiago Buitrago la sua carta migliore, il Canada Derek Gee e Michael Woods, l'Austria punta su Felix Gall, l'Eritrea su Bini Girmay (e su corsa non troppo dura), la Lettonia ha in Toms Skuijns un corridore da top 5, l'Ungheria punta su Attila Valter e l'Irlanda su Dunbar e Healy. Squadra tutta d'attacco la Germania, invece, Marc Brenner, Florian Lipowitz, Georg Steinhauser e Georg Zimmermann è gente di valore, dotata di fondo e capace anche di inserirsi in qualche azione buona lontano dal tragurdo. L'Australia ha diverse frecce: Jai Hindley, Ben O'Connor, Michael Storer e Jay Vine per corsa dura, mentre Michael Matthews può sprintare per l'ennesimo piazzamento di peso della sua carriera oltre a raccoglierne pure lui diversi per strada grazie alle sue notevoli doti di fondo. Discorso simile per la Spagna: diverse le punte interessanti. Alex Aranburu, seppure in piena metamorfosi da corridore veloce da sprint anche numeroso a corridore di fondo e per percorsi misti, potrebbe aspettare il finale per un bel piazzamento, così come Roger Adrià, mentre Enric Mas, Carlos Rodriguez e Mikel Landa cercheranno di fare corsa dura. Presente anche Juan Ayuso, stagione complessa per lui, ma sulla carta sarebbe potenzialmente capace di lottare per le posizioni di vertice, ma soprattutto Pello Bilbao il quale, vista la forma espressa anche al recente GP Montreal, dovrebbe essere il capitano. Stati Uniti con diversi outsider per una grande corsa: Mateo Jorgenson, Neilson Powless, Magnus Sheffield, Kevin Vermaerke, Brandon McNulty nell'ordine, nesusno di questi è escluso dalla lotta alle medaglie. Infine l'Italia con Andrea Bagioli, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini, tra i più in forma degli azzurri, Mattia Cattaneo, Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. Metterne anche solo uno nei dieci sarebbe grasso che cola in questo momento difficile per il ciclismo italiano maschile.

GRIGLIA FAVORITI

La prima Olimpiade: intervista a Chiara Teocchi

Ad un certo punto, lungo il percorso della gara olimpica di Cross Country, Haley Batten, partita abbastanza in fondo, ha raggiunto le ruote di Chiara Teocchi e l'ha chiamata. Teocchi, con la coda dell'occhio, l'ha vista, si è spostata a lato, le ha semplicemente detto "vai": «Mi sono fatta da parte, le ho detto di andarsi a prendere la medaglia che meritava. Non l'avrei fatto per chiunque, tanto più per il fatto che la mountain bike è una disciplina individuale: con Haley siamo state compagne di squadra, in passato, il legame è rimasto e questa è stata l'occasione per restituire qualcosa». Qualche giorno prima della prova, la famiglia di Haley Batten aveva chiesto alle persone a lei più care di registrare un video di auguri: Chiara Teocchi era tra queste. Come lo ha visto, Haley le ha telefonato, piangendo, emozionata.

In fondo, Teocchi sta parlando di sogni e sa bene che, per le atlete, molti sogni coincidono, corrispondono, poi ciascuno li realizza in modi differenti e con tempi diversi. Dice che nell'oro di Pauline Ferrand-Prèvot, all'ultima occasione, prima del passaggio su strada, la prossima stagione, si riconoscono tutte e lei in particolar modo: «Quando eravamo ragazzine, la guardavo e volevo essere lei: per questo ho intrapreso la multidisciplina, per questo, in mezzo alla folla di Francia, in delirio per la sua vittoria, ho sentito una sensazione che credo abbia qualcosa in comune con la sua felicità. Perché ci assomigliamo tutte, abbiamo sperato nelle stesse gioie, a volte temuto le medesime paure. Se dovessi immaginare una vittoria olimpica, la vorrei così, esattamente così. Vicino a casa, alla mia gente».

Allora ci si riconosce, in un modo o nell'altro. Per questo, quando al villaggio olimpico ha visto, accanto a lei, Simone Biles, ginnasta e sua ispirazione, Teocchi ha subito pensato di presentarsi, dirle ciò che provava, abbracciarla e chiederle una foto: «Non l'ho fatto, non ne ho avuto il coraggio, sono semplicemente rimasta a guardarla, pensando che mi sembrava incredibile essere nel suo stesso posto, pensando a quanto sia bello ciò che Biles riesce a fare con il suo corpo». Solo tre incontri, uguali e differenti, dietro a cui si celano storie che, spesso, nemmeno si conoscono. Talvolta difficili, tormentate. Anche quella di Chiara lo è stata e non è poi passato così tanto tempo, eppure, ora, con l'Olimpiade di Parigi e quella top ten sfiorata, undicesimo posto, uno dei migliori risultati dai tempi di Paola Pezzo, tutto il resto sembra distante, di un altro mondo.

Nel 2020, l'Olimpiade di Tokyo era vicina, così vicina da diventare un'ossessione: «La passione non c'era più, era diventata un'idea fissa. Non ero più concentrata sul mio percorso, guardavo tutto quello che facevano le altre atlete, le colleghe e vivevo un costante confronto con loro, su ogni cosa, su ogni singolo dettaglio. Una sorta di inferno: prima perdi di vista la tua strada, poi ti perdi. Di solito accade così». In quel periodo, le viene anche diagnosticato un problema al cuore, una situazione da risolvere tempestivamente secondo il medico: «”Chiara, se non ti operi, non posso rilasciare l'idoneità alla pratica sportiva. Vuoi continuare a pedalare? Dovrai farlo da appassionata, assumendoti tutti i rischi del caso. Altre possibilità non ci sono, punto e basta". Ricordo come ora queste frasi e ricordo il mio tentativo di rimandare l'intervento dopo l'Olimpiade. L'ossessione, la stessa ossessione».

Alla fine, quel medico l'ha operata e all'Olimpiade di Tokyo non è andata, per questione di punteggi, tuttavia, racconta, non sarebbe ancora stata pronta per affrontarla. Serviva un'altra Chiara Teocchi, una versione diversa, una versione migliore, a cui ha lavorato in questi anni: «A Parigi ho vissuto la prima esperienza e la prova dei giochi è differente dalle altre gare, da quelle di Coppa del Mondo: bisogna essere capaci di lasciar scorrere la bicicletta e, per farlo, è necessaria una grande sicurezza in sella che, forse, a me ancora manca. In salita spingevo bene, poi perdevo qualcosa. Credo dipenda anche dai percorsi, solitamente corriamo nei boschi, all'Olimpiade si corre nei parchi, vicino alle città. Devo trovare un luogo simile, crearlo, forse, e allenarmi lì». Ha parlato con Luca Braidot, quarto piazzato nella prova maschile: Luca le ha detto che l'Olimpiade, di fatto, è un progetto, da far crescere negli anni e lei, pensando a queste parole, ha in mente Los Angeles 2028: con un'amica ha provato a prenotare i biglietti aerei, non è stato possibile, perché il massimo anticipo, sulla prenotazione, è di un anno. Sorride, Chiara Teocchi.

«Sono cambiata io, certo, ma, in realtà, in quattro anni cambiano tantissimi aspetti nella vita di una persona. Cambia l'ambiente attorno a te e cambiano anche le persone che hai accanto. Nel mio caso, credo che anche questo aspetto sia stato decisivo: ho sempre avuto accanto persone che mi hanno amata e hanno voluto il mio bene, però non è detto che basti questo per capire davvero quel che significa realmente essere una atleta. Spesso si fatica a comprendere questo modo di vivere e allora iniziano i dubbi. Io credevo di essere troppo emotiva, troppo sensibile, troppo insicura, di non andare bene, così mi paragonavo alle altre atlete. Nel tempo è cambiato anche il mio concetto di "bisogno" degli altri, qualcosa che credo debba essere reciproco, non un gancio a cui aggrapparsi per ritrovare sicurezza in te». Il passo decisivo, in poche parole, quello che oggi la carica di un entusiasmo che fatica a stare nelle parole: «Se penso che, quando mi suona la sveglia al mattino, mi sento orgogliosa di quel che sto facendo, del percorso che sto costruendo, mi sembra incredibile: tutto da un anno e mezzo a questa parte».

Nel frattempo, anche il suo mondo, la disciplina della mountain bike, si sta evolvendo e anche a livello federale si fanno passi avanti, la presenza di uno chef in nazionale, ad esempio, per curare ogni dettaglio, a livello anche di tecnica e di allenamenti, a questo si aggiunge la presenza di nuovi materiali: «Credo l'Italia debba solo adeguarsi al fatto che le cose cambiano, è necessaria questa apertura, per cui, però, serve pazienza, Ci sono nazioni che sono, oggettivamente, più avanti rispetto a noi, la Francia o la Svizzera, ad esempio. In Svizzera, sin da giovani, ci si cimenta su percorsi, aperti, con passaggi tecnici: una scelta del genere è vincente, perché la tecnica non la scordi più. Il nostro è un ottimo vivaio, bisogna collaborare, solo questo». Il percorso riparte, dapprima i Mondiali e, poi, il lavoro che serve per essere a Los Angeles, ad un'altra Olimpiade.

Foto: Sprint Cycling Agency

Parigi 2024: guida alla pista

Dopo tre anni di preparativi l’attesa è finalmente giunta al termine: da lunedì 5 agosto il circus del ciclismo su pista animerà il velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines per i Giochi olimpici di Parigi 2024. Il ciclismo su pista ha sempre orbitato attorno all’appuntamento olimpico, sin dalla sua introduzione ai primi Giochi moderni nel 1896. Da allora il velodromo è sempre stato protagonista dei Giochi di De Coubertin, eccezion fatta per la rassegna di Stoccolma 1912, e molte cose sono cambiate. In primis le discipline, con la rimozione del mezzofondo e del fondo, che ad Atene 1896 comprendeva gare come i 10 chilometri e la 24 ore, e l’introduzione di altre prove come l’inseguimento a squadre nel 1908 e il keirin, la madison, la velocità a squadre e l’omnium (la cui introduzione portò alla rimozione di inseguimento individuale e corsa a punti) nel ventiduesimo secolo. Negli anni ottanta un’importante novità fu l’introduzione delle competizioni femminili a partire da Seul 1988, ma la completa parità si è ottenuta solo a Tokyo 2021, quando le donne hanno gareggiato per la prima volta nella madison.

Le discipline

Il programma olimpico, rimasto invariato rispetto a Tokyo 2021, presenta solamente sei discipline, tre di velocità e tre di endurance. Le discipline veloci sono la velocità individuale, la velocità a squadre e il keirin, mentre quelle di fondo sono l’inseguimento a squadre, la madison e l’omnium. La velocità individuale, presente ai giochi decoubertiani sin dalla prima edizione, è la regina della pista. Il torneo della velocità inizia con una fase di qualificazione in cui i pistard corrono contro il tempo nei 200 metri lanciati. I tempi registrati stabiliscono le teste di serie del tabellone e gli atleti qualificati al primo turno. Da lì iniziano le sfide gomito a gomito tra due avversari, eccezion fatta per i ripescaggi dove si gareggia in tre. Gli incontri sono “secchi” fino agli ottavi di finale, mentre dai quarti di finale in poi si decidono al meglio delle tre. Le gare si corrono sulla distanza di un chilometro, ovvero quattro giri di pista, ma solo dopo una fase di studio che dura circa tre giri si inizia ad aprire il gas e in un battibaleno si toccano velocità vicine agli 80 chilometri orari. I protagonisti della velocità individuale si affrontano anche nel keirin. Nato in Giappone, dove gli è stato costruito attorno un sistema di scommesse da miliardi di yen, una gara di keirin dura sei giri di pista. Durante le prime tre tornate una moto, chiamata derny, guida sei pistard ad alte velocità, fino ai 50 all’ora, per poi lasciarli a 750 metri dall'arrivo, quando iniziano i preparativi della volata. Per eccellere nel keirin servono grande intelligenza tattica e colpo d’occhio, oltre ovviamente a delle gambe eccezionali. La terza e ultima disciplina veloce è la velocità a squadre. Come accade nel più conosciuto inseguimento a squadre, due formazioni, in questo caso composte da tre atleti, si sfidano simultaneamente in pista, partendo dai due rettilinei opposti, con l’obiettivo di far segnare il tempo più basso possibile. La gara dura tre giri, cioè 750 metri, e ogni componente del terzetto affronta un giro in testa al plotoncino per poi staccarsi o dare il colpo di reni vincente. Passando al settore di fondo troviamo proprio l’inseguimento a squadre. Nell'inseguimento a squadre due quartetti partono ai lati opposti del velodromo e devono percorrere quattro chilometri nel minor tempo possibile. Il torneo inizia con un turno di qualificazione in cui vengono distinte le migliori quattro squadre, che si possono giocare l’oro, da quelle qualificate con il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo tempo, che possono ambire al massimo al bronzo. Infatti dalle semifinali delle teste di serie si decidono le due finaliste assolute, mentre a giocarsi il bronzo sono le due squadre che hanno fatto segnare il miglior tempo nel secondo turno, indipendentemente dal loro risultato nel turno di qualificazione. Molto differente è la madison, una disciplina estremamente situazionale, in cui il tempo non conta nulla. Nella madison gareggiano quindici squadre composte da due atleti, che non competono mai contemporaneamente. Infatti i due si possono alternare dandosi un "cambio all'americana" o semplicemente toccandosi. La distanza di gara è di 50 chilometri (200 giri) per gli uomini e 30 chilometri (120 giri) per le donne, in cui le coppie possono guadagnare punti doppiando il gruppo (20) o piazzandosi agli sprint che avvengono ogni dieci giri (5, 3, 2, 1). Lo sprint finale vale doppio (10, 6, 4, 2) e funge da tie-breaker in caso di parità. Inoltre si perdono punti (-20) se si viene doppiati dal gruppo. L’omnium è invece la gara più completa, adatta ai tuttofare, e presenta le seguenti prove: scratch, 10 chilometri (40 giri) per gli uomini e 7,5 chilometri (30 giri) per le donne, in cui ci si gioca la vittoria proprio come in una gara in linea, con una volata sul traguardo finale; tempo race, 10 chilometri (40 giri) per gli uomini e 7,5 chilometri (30 giri) per le donne, in cui dopo i primi cinque giri chi passa per primo sotto al traguardo ottiene un punto ad ogni giro, mentre se ne ottengono venti doppiando il gruppo con una “caccia”; eliminazione, in cui ogni due giri l'ultimo ciclista a passare sul traguardo viene eliminato; e corsa a punti, 25 chilometri (100 giri) per gli uomini e 20 chilometri (80 giri) per le donne, in cui vigono i medesimi sistemi di punteggio della madison. Le prime tre specialità assegnano 40 punti al primo classificato, 38 al secondo, 36 al terzo e così via, mentre i punti della corsa a punti vengono sommati direttamente alla classifica generale.

I favoriti

Velocità individuale maschile

L’uomo da battere è assolutamente il campione in carica, e cinque volte campione mondiale nella disciplina, Harrie Lavreysen. Il neerlandese Lavreysen, a soli 26 anni, è già tra i migliori velocisti della storia con i suoi 14 ori mondiali, 12 europei e 2 olimpici. Negli ultimi anni è svanita la rivalità col compagno di squadra, e di medaglie, Jeffrey Hoogland, il quale ha ormai perso lo scatto dei giorni migliori, ed è iniziata quella con l'australiano Matthew Richardson. Richardson in realtà non è mai riuscito a infastidire più di tanto l’orange nelle discipline individuali, ma negli ultimi grandi appuntamenti internazionali si è limitato a spartirsi le posizioni di rincalzo con il connazionale Matthew Glaetzer, il quale però è in ballottaggio con Leigh Hoffmann per il secondo slot a disposizione per l’Australia, il britannico Jack Carlin, bronzo a Tokyo 2020, il trinidadiano Nicholas Paul, detentore del record del mondo nei 200 lanciati con 9.100 secondi, il francese Rayan Helal, la speranza più concreta per i padroni di casa, e il polacco Mateusz Rudyk, vicecampione europeo di specialità dietro allo stesso Lavreysen e riammesso in extremis dopo che è risultato positivo all’insulina pur essendo un atleta diabetico. Sono da tenere d’occhio anche due giovani emergenti: l’israeliano Mikhail Yakovlev e il giapponese Kaiya Ota. L’inizio di carriera di Yakovlev è stato tutt’altro che facile. Dopo tanti successi a livello giovanile, un bronzo mondiale nel keirin, un bronzo europeo nello sprint e il record del mondo ufficioso sui 200 con la maglia della Russia ha deciso di cambiare nazionale in seguito alla sospensione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, ottenendo la cittadinanza israeliana. Yakovlev con i suoi nuovi colori è tornato su un podio internazionale soltanto agli scorsi europei. Kaiya Ota è invece la più grande rivelazione di questo 2024. Il classe ‘99 è molto differente da Yakovlev sia fisiologicamente, 199 centimetri e 106 chili per il moscovita contro i 174 centimetri e 78 chili del giapponese, che per caratteristiche. Infatti nel modo di correre di Ota si vede la sua formazione nel keirin giapponese, che gli ha fornito le basi per fare sempre la decisione giusta in gara. Assieme al Giappone, un’altra nazionale da non sottovalutare è quella cinese, allenata da due leggende della velocità come Denis Dmitriev e Theo Bos, la quale schiera Yu Zhou e Qi Liu. Nessun italiano si è qualificato in questa disciplina.

Keirin maschile

I favoriti del keirin sono pressoché gli stessi della velocità individuale. Salgono però le quote di Kevin Quintero, campione del mondo in carica e portabandiera colombiano, che corre la disciplina eccellentemente. Con le sue anche quelle dei giapponesi e di Awang. Il paese del sol levante schiera due giovani prodotti della sua scuola: il solito Ota e Shinji Nakano, che prenderà parte anche al quartetto. Il malese Aziz Awang invece è alla sua quinta edizione dei Giochi, sedici anni dopo la prima apparizione a Pechino 2008, dove è stato portabandiera, e la sua esperienza gli sarà certamente d’aiuto in una disciplina tecnica come il keirin. L’esperienza sarà un’alleata anche del polacco Mateusz Rudyk e del tedesco Stefan Bötticher, il quale dovrà però ritrovare il colpo di pedale dei giorni migliori dopo un lungo periodo ai box. Nessun italiano si è qualificato in questa disciplina.

Velocità a squadre maschile

I Paesi Bassi sono i dominatori assoluti di questa disciplina dal 2018, ma in questo ciclo olimpico, come mai prima, hanno visto minacciata la loro supremazia. Il terzetto oranje, composto da Roy Van den Berg, Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland, ha vinto il mondiale nel 2023, ma è arrivato dietro all’Australia nel 2022. Sono Leigh Hoffmann, il terzo uomo ad essere sceso sotto i 17 secondi nei 250 metri da fermo, Matthew Richardson e Matthew Glaetzer i prescelti degli “aussies”, che si sono potuti permettere il lusso di lasciare a casa un fuoriclasse come Thomas Cornish. Tuttavia l’Australia avrà bisogno di una prestazione perfetta per scalzare i Paesi Bassi dal gradino più alto del podio. Per altre piazze d’onore sarà invece battaglia tra la stessa Australia, la Francia di Florian Grengbo, Sebastien Vigier e Rayan Helal, il Giappone di Yoshitako Nagasako, Kaiya Ota e Yuta Obara, la Gran Bretagna di Alistair Fielding, Hamish Turbulll e Jack Carlin, e l'emergente Cina di Shuai Guo, Qi Liu e Yu Zhou. L’Italia, campionessa europea under 23, non si è qualificata.

Velocità individuale femminile

Durante l’ultimo ciclo olimpico è cambiato molto nella velocità femminile. Si sono riconfermate le tedesche Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich e la canadese Kelsey Mitchelll, campionessa olimpica uscente, ma sono salite alla ribalta altre giovani leve come le britanniche Emma Finucane e Sophie Capewell, le neerlandesi Hetty Van den Wouw e Steffie Van der Peet e la francese Mathilde Gros. La favorita numero uno è proprio la gallese classe 2002 Emma Finucane, la campionessa mondiale ed europea in carica. Finucane ha dimostrato di essere la più forte, ma spesso pecca ancora di inesperienza e pertanto non possono darsi per vinte le tedesche, la padrona di casa Gros e l'esperta Mitchell. In quanto ad atlete esperte non vanno dimenticate la neozelandese Ellesse Andrews, la colombiana Martha Bayona e la giapponese Mina Sato, tutte e tre molto abili nell’uno contro uno. Può invece essere una mina vagante Miriam Vece, che ha portato la velocità femminile italiana ai Giochi olimpici per la prima volta dal 1988, quando Elisabetta Fanton partecipò al primo torneo olimpico della storia della velocità femminile. Accanto a Vece ci sarà anche Sara Fiorin, ventenne brianzola che è però specializzata nelle discipline di fondo e non ha avuto l'occasione di cimentarsi nelle discipline veloci neanche agli scorsi europei under 23, dove avrebbe potuto acquistare un po’ di dimestichezza con la disciplina. Anche lo storico delle cinesi Shanju Bao e Liying Yuan, quest’ultima classe 2005, non è dei migliori, ma senza dubbio non vanno sottovalutate, visto il loro attuale stato di forma.

Keirin femminile

Il keirin è sempre imprevedibile, ma ci sono alcune pistard che sanno più di altre padroneggiare la disciplina. Su tutte Mina Sato - la scuola giapponese si conferma una garanzia in questa disciplina - , Martha Bayona, l'australiana Kristina Clonan e la campionessa del mondo in carica Ellesse Andrews, che agli scorsi Giochi si è dovuta accontentare dell’argento dietro a Shane Braspenninckx, assente a Parigi. Tra le outsider, invece, si può citare il nome della francese Taky Marie Divine Kouame, della canadese Laurent Genest e della belga Nicky Degrendele: tre pistard tanto diverse quanto pericolose in ottica medaglia. Lontana dai riflettori troviamo anche la campionessa asiatica Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, che in Malesia è già paragonata al “pocket rocket” Awang.

Velocità a squadre femminile

Per la prima volta nella storia dei Giochi, la velocità olimpica femminile si correrà su tre giri, e non più su due, proprio come quella maschile. Il cambio di regolamento ha rimescolato le carte, ma a conti fatti la Cina, campionessa olimpica a Tokyo 2021, si presenta ancora come favorita. Infatti, dopo un triennio senza grandi acuti, il terzetto cinese, composto da Yufang Guo, Shanju Bao (entrambe olimpioniche a Tokyo) e la giovanissima Liying Yuan, ha fatto segnare un nuovo record del mondo poche settimane fa, fermando il cronometro a 45.487, quasi quattro decimi in meno del precedente record stabilito dalla Germania. Saranno proprio le tedesche Pauline Grabosch, Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich a giocarsi l’oro con le avversarie di sempre, che la spuntarono anche a Tokyo. Dietro a queste due corazzate troviamo la Gran Bretagna, la quale si presenta con un bel mix di gioventù ed esperienza con Sophie Capewell, Emma Finucane e Katy Marchant, che ha sostituito Laurent Bell. Le britanniche, con Bell in formazione, hanno trovato l’argento agli scorsi campionati del mondo di Glasgow, a solo un decimo dalla Germania: una frazione di secondo che a Parigi potrà determinare il metallo di un’ipotetica medaglia. Le altre nazioni che possono ambire al podio sono i Paesi Bassi di Kyra Lamberink, Hetty Van den Wouw e Steffie Van der Peet e il Messico di Jessica Salazar, Yuli Paula Vedugo e Luz Daniela Gaxiola. Sono invece più indietro la Polonia, la Nuova Zelanda e il Canada. L’Italia non ha partecipato a nessuna prova di qualificazione per questa disciplina.

Inseguimento a squadre maschile

Il ricordo della rimonta di Ganna a Tokyo è ancora lucido nella memoria dei tifosi italiani, ma nel frattempo il livello nell’inseguimento a squadre si è alzato ulteriormente. Come tre anni fa, i favoriti principali sono i danesi, che in questo ciclo olimpico hanno riconfermato Rasmus Pedersen, Frederik Rodenberg e Niklas Larsen, e fatto spazio al giovane Carl Frederik Bevort, ma l’Italia vuole rovinargli nuovamente la festa con i quattro olimpionici di Tokyo: Francesco Lamon, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna. A rivoluzionare la propria squadra è stata invece la Gran Bretagna di coach Ben Greenwood che schiera l’ingegner Dan Bigham, il fuoriclasse Ethan Hayter, il poliedrico Ethan Vernon e la garanzia Charlie Tanfield. Negli ultimi tre anni queste tre nazioni si sono alternate sul gradino più alto del podio dei Campionati del mondo: prima l’Italia, poi la Gran Bretagna e infine la Danimarca, ma non è impossibile spodestare dal podio. Ci proveranno senz’altro l’esperta Nuova Zelanda con il portabandiera Aaron Gate, Keegan Hornblow, Tom Sexton e Campbell Stewart, i padroni di casa della Francia che schierano Thomas Boudat, Thomas Denis e Valentin Tabellion al fianco del fortissimo Benjamin Thomas e gli australiani di Oliver Bleddyn, Conor Leahy, Kelland O’Brien e Sam Welsford. Dietro a queste sei troviamo quattro formazioni con meno esperienza: la Germania, che in sede di convocazione ha sacrificato il quartetto per le discipline di gruppo; il Belgio, che è stata la nazione più in crescita in questo ciclo olimpico; il Giappone, che per fargli spazio nel keirin schiera Shinji Nakano in posizione di lancio: e il Canada, orfano del suo capitano Derek Gee, che quest’anno ha lasciato la pista.

Madison maschille

Probabilmente la madison è la prova più impronosticabile: ci sono almeno nove coppie che possono ambire all’oro. Nel gioco dei pronostici, i belgi Robbe Ghys e Lindsay de Vylder, dominatori delle ultime due edizioni della Sei giorni di Ghent, e i campioni del mondo Joeri Havik e Willem Van Schip dai Paesi Bassi partono in prima fila, ma hanno alle calcagna la coppia britannica formata da Ethan Hayter e Oliver Wood e i francesi Benjamin Thomas e Thomas Boudat. Non bisogna sottovalutare neanche l‘esperienza dei tedeschi Roger Kluge e Theo Reinhard e del danese Mørkøv, che eccezionalmente non sarà affiancato né dal compagno di sempre Lasse Norman Leth né dal giovane Theodor Storm, ma da Niklas Larsen. Non si può sorvolare neanche sulla consolidata coppia italiana composta da Elia Viviani e Simone Consonni, sebbene abbia fatto un po’ di fatica nell’ultimo ciclo olimpico. A brillare negli ultimi tre anni sono stati invece i neozelandesi Aaron Gate e Campbell Stewart. In attesa di sapere anche in questa disciplina chi schiererà l’Australia, che sta passando decisamente inosservata in ottica madison, l’ultima coppia che merita una menzione è quella formata dai portoghesi Iuri Leitão e Rui Oliveira, entrambi molto abili nella caccia.

Omnium maschile

Nell’omnium troviamo quattro grandi favoriti: il padrone di casa Benjamin Thomas, l’esperto neozelandese Aaron Gate, il campione del mondo Iuri Leitão dal Portogallo e il londinese Ethan Hayter, che dovrà difendere l’oro conquistato a Tokyo dal compagno di squadra Matthew Walls, il quale invece non è presente a Parigi. Mentre Thomas ha a proprio favore il fattore casa, Gate l’esperienza e Hayter le gambe, Leitão sarà il più fresco di tutti perché il Portogallo non si è qualificato nell’inseguimento a squadre. Assente nel quartetto anche il primo degli outsider: il campione olimpico di Rio 2016 Elia Viviani. Viviani non è né quello di otto né quello di tre anni fa, ma l’esperienza e il colpo d’occhio contano tantissimo nell’omnium. Lo sanno bene, e ne fanno un’arma, anche il neerlandese Jan-Willem Van Schip, il danese Niklas Larsen, il giapponese Kazugishe Kuboki e il colombiano Fernando Gaviria, l’unico ad uscire dal Tour de France. Tra le giovani leve invece non bisogna sottovalutare il tedesco Tim Torn Teutenberg, il canadese Dylan Bibic e il belga Fabio Van den Bossche. Sarà della partita anche un pistard australiano, sebbene non sia ancora stato deciso se correrà Oliver Bleddyn o Sam Welsford. Rispetto a tre anni fa, il recupero tra una prova e l’altra conterà sempre di più perché l’omnium sarà tenuto in appena tre ore.

Inseguimento a squadre femminile