Bensone design shop and coffee corner, Modena

Modena è già avvolta nel primo buio, è fine dicembre, contiamo i pochi minuti che si iniziano ad aggiungere alle giornate. Stiamo pensando a una canzone, "Luci a San Siro" di Roberto Vecchioni: la musica parte, noi ascoltiamo tutto, ma cerchiamo quella frase che, poco prima, all'interno dei locali di Bensone, ci ha detto Ennio Sitta, proprietario di questo design shop, in via Levizzani 9. Sembra una poesia, sul finire della quarta strofa, eccola: «E se hai le mani sporche che importa, tienile chiuse e nessuno lo saprà». Era il primo pomeriggio e tutto era iniziato come sempre, in questo viaggio di strade, porte che si aprono, telefoni che squillano e parole: «Potrei dirti che la cosa che mi piace di più, quando sono qui, è disegnare, ma cosa sia un design shop non lo spiegherei nemmeno così. Però, certamente, la componente dell'arte in quello che facciamo è predominante ed io disegno da quando avevo circa tre anni e mezzo. Ai miei genitori avevo chiesto di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti, solo una frase, lapidaria, in risposta: "No, non se ne parla nemmeno. Di arte non si vive, lo capirai presto". La mia rivincita verso il mondo è iniziata quel giorno, perché volevo davvero fare l'Accademia». Il papà di Ennio è architetto e pittore: «Iscriviti all'Istituto per geometri, impara e, poi, vieni in studio da me. Ti prometto che avrai lo spazio per realizzare il tuo spirito». No, Ennio non è mai andato in quello studio, papà ci è rimasto male, lo sa, ma lui non poteva, aveva altro in mente, qualcosa di più simile all'arte, pura, intatta. Il signor Sitta, ora, ha novantasei anni, ma, nei pomeriggi che passa con il figlio, discute ancora di cosa sia l'arte e, tutt'oggi, non la pensano quasi mai allo stesso modo.

All'Accademia di Belle Arti, Ennio ha, in realtà, studiato, attraverso alcune borse di studio, mentre lavorava: «Ho cinquantanove anni, quando ero giovane c'era meno democrazia nelle famiglie. Alla fine, hanno accettato che quello fosse il mio destino, è come se mi avessero chiesto di dimostrare quanto ci tenevo ed io l'ho dimostrato. Li ringrazio». Non molto tempo fa, proprio il figlio di Sitta, diciannove anni, ha voluto iscriversi ad un corso biennale di fotografia: «Sarà il suo lavoro? Chissà, ma mi sono rivisto ragazzo ed ho sentito il dovere di agevolare il suo percorso. I miei genitori, all'epoca, non lo fecero, ma erano altri tempi». Già, ma, tornando indietro negli anni, dopo il ricordo di quella rivincita, c'è il ricordo del lavoro alla libreria d'arte Panini, dove la carriera artistica si trasformò in una carriera in negozio. L'eco di Vecchioni risuona qui. «Ora lo sporco non è più solo nelle mani, che potevo nascondere, ma su tutto il corpo: uno sporco che mi piace, di pittura, di disegni. In Bensone, resto in braghette corte a dipingere e non so da quanto tempo non compro un vestito nuovo, perché non mi serve. Quando Nicolas Sarkozy e Angela Merkel arrivarono a Modena, Massimo Bottura, dell'osteria della Francescana, mi chiamò per scrivere i nomi dei segnaposti, come sapevo fare. Mi presentai con questo sporco addosso e senza documenti. Scrissi così quei nomi, mentre gli addetti della segreteria mi passavano i cartoncini. All'inizio, però, quel cambiamento ne implicò molti altri». L'arte, continua Sitta, si mantiene nel tempo perché racchiude un messaggio di verità, anche intima, non per forza pubblica, ma pur sempre verità. L'arte non paga il compromesso al gallerista, al pubblico che vuole quella determinata cosa: qui c'è l'imperfezione nell'applicazione che ne fa Ennio: «Noi facciamo anche questo, la mia arte ha tolto tanta parte del dedicato a me, per diventare punto di ascolto, di conoscenze, qualcosa di diverso rispetto a ciò che si vede in giro». La storia parte da quella libreria d'arte Panini che presto aprì una cartoleria a Modena e acquistò un'azienda storica di produzione di biglietti da visita e carta intestata, di Firenze: Sitta venne trasferito nella cartoleria di Modena, non senza dubbi e perplessità, in un vero e proprio terremoto emotivo, perché avrebbe voluto restare in libreria. Mesi dopo, girava per la città con una macchina fotografica e fotografava spesso il Duomo.

L'idea di dedicare una penna al Duomo arriva proprio così, nel momento delle penne numerate, delle Montblanc: ne venderà novecento, spesso a personalità importanti, in giacca e cravatta, e tutto cambierà un'altra volta. Nel 2007 venderà quel negozio e nascerà Bensone, in una zona non centralissima della città: «Un luogo che coniuga la tradizione con quel che ci piace fare. Un luogo dove i clienti sono spesso persone a cui, al mattino presto, vado a comprare le arance ed il prosciutto al mercato. Qualche volta li tratto anche male, scherzando, ma sanno come sono fatto, il rispetto profondo che ho per chiunque arrivi qui: mi hanno sempre perdonato tante volte. La mia serietà deriva dalla leggerezza con cui prendo le cose del mondo». Nel 2018 Bensone fa casa dov'è tutt'oggi: si amplia, si aggiunge la caffetteria «che tanto voleva la Veronica», la moglie di Ennio e, poco tempo dopo, anche le biciclette. Come in un flashback, Ennio Sitta torna ragazzino, quattordicenne, in Liguria, in una casa delle vacanze, sul mare, con una finestra affacciata su una curva: stava lì ad ascoltare il rumore, il suono, delle bici da corsa quando giravano quella svolta. Il padre gli comprerà una bici da corsa al suo ritorno a casa: lui, intanto, continuava a giocare a pallone e quando usciva in bicicletta aveva una canottiera con scritto, in inglese, Top One: «Non sapevo l'inglese, così leggevo “topone” e mi chiedevo come mai quel nome per me, che non ero alto o grosso». Una risata convinta e il racconto torna a fluire: «Ho sempre trovato grande affinità con quello che rappresenta la bici: a mio avviso equivale alle ali della libertà. Parlo di un mezzo ideale per godere di quello che ci circonda, per sentirsi liberi di esprimersi». Ennio Sitta preferisce la salita alla discesa, ama stare da solo, il gravel e la dimensione del viaggio, in cui confluiscono tutti i suoi allenamenti: Veronica

ha una bicicletta a pedalata assistita con cui l'anno scorso ha fatto il primo viaggio, assieme a lui, quest'anno il progetto è una pedalata da Dobbiaco fino in Slovenia.

All'interno di Bensone, oltre alle biciclette, tre brand, e alla caffetteria, oggettistica varia, «prodotti che troviamo o che ci trovano, in un modo o nell'altro. Nel nostro caso non è l'impronta commerciale a farceli scegliere, ma la bellezza della cosa, la qualità o l'idea che si annida dietro al prodotto. Per esempio, guarda quel gin fatto con il fieno della Val Casias. Sono chicche di eccellenza che, spesso, non sono ospitate nei negozi specializzati». La bicicletta resta uno degli strumenti più amati da Sitta: anche i suoi artisti preferiti pedalavano o, comunque, avevano un legame più o meno stretto con le due ruote. Della possibilità di un negozio simile, di un design shop, per l'appunto, ha saputo grazie a una pagina instagram, dedicata ad un locale di Parigi che ha avuto l'occasione di visitare, trovandosi in Francia per una fiera, ed inizialmente la bici era stata ideata con la formula del rent a bike dal centro storico, durante il periodo del Covid: «Non sapevo proprio nulla di questo mondo. Di tutti i piccoli riti dei ciclisti, di quanto la bici assuma una sorta di sacralità per gli appassionati, dei loro giri e della voglia di raccontare. Qualcuno arriva qui apposta per quello, per narrare un suo viaggio agli amici ed io, ultimamente, ho solo amici ciclisti. In questo modo ho imparato qualcosa in più della bicicletta, della sua capacità di restituire quello che si è disposti a darle». Come spiega Sitta, è difficile conoscere Bensone solo attraverso il racconto, bisogna viverlo per sperimentare l'andare e venire, i caffè, gli incontri, i dipinti, le riviste, le pedalate. Allo stesso modo, è possibile comprendere la responsabilità ed il coraggio di cui Ennio parla: due sentimenti vissuti quotidianamente, ma resi normali, d'abitudine, cosicchè se gli si chiede di individuare un momento di particolare coraggio negli ultimi anni, fatica ad individuarlo: «Forse il più importante è stato il momento in cui ho deciso di fare anche magliette speciali, dedicate a qualcuno o qualcosa. Ricordo che, la prima volta, ne acquistai diecimila, a prezzi esorbitanti. Beh, per diversi giorni mi sono chiesto se sarei, poi, riuscito a venderle, ma sono eventi particolari, per il resto un'attività del genere comporta un coraggio e una responsabilità giornalieri». Non tutti lo chiamano Ennio Sitta, qualcuno lo soprannomina Dottor Stamp, sarà per i dodicimila timbri, utilizzabili su qualsiasi struttura, che Sitta ha ideato e progettato, quando ancora l'uso del timbro non era così diffuso.

In serigrafia c'è un detto: «Chi si ribella si autoproduce». Sitta ha fatto così, con un pezzo di gomma e un tampone: «Di fatto, ho industrializzato un'idea. Resterà anche dopo di me, per i miei collaboratori e per chiunque vorrà utilizzarla». Attraverso quell'idea sono nate magliette che hanno catturato l'attenzione di tutti: su tutte quella dedicata alla collina di Puianello, vicino a Modena, particolarmente amata dai ciclisti, con la scritta "Puianello state of bikes". Ma l'arte di Ennio Sitta è multiforme: recentemente ha dipinto, insieme alla moglie, il garage di Michil Costa, a Corvara, con pennarelli e pennelli. I percorsi in bici da queste parti, però, sono molti, con un occhio particolare al gravel, per la presenza degli argini dei fiumi Secchia, Panaro e Tiepido, verso Vignola, la terra delle ciliegie, verso Peschiera o verso i boschi. In città, invece, c'è ancora molto da lavorare per consegnare alle nuove generazioni una realtà davvero a misura di bicicletta, nonostante a Modena quasi tutti si spostino in sella: «In un mondo in cui si rincorre la velocità, gli automobilisti dovrebbero capire che più ciclisti ci sono, più veloci sono gli spostamenti. I ciclisti non fanno del bene solo alla propria persona, questo è un tema. Altro tema è la città del futuro, ci penso spesso: ognuno può influire sulla città che viviamo attraverso scelte, relazioni, decisioni, non è un fatto da poco. Forse si potrebbero stendere delle linee guida del cambiamento, con le idee di ciascuno, in modo da partecipare in maniera attiva al cambiamento». Dal 2024, Bensone, probabilmente, terrà meno prodotti, meno oggetti, ma vi dedicherà ancora più cura, più attenzione, più precisione, cercando di crescere, come fanno le persone, di anno in anno: «Penso che il negozio sia un bel negozio, ma sia rimasto ancora adolescente. L'adolescenza è una bellissima età, pur con tutte le sue difficoltà, ma resta un passaggio e diventare grandi è necessario. Essere adulti significa, anzitutto, acquisire consapevolezza e Bensone dovrà capire quel che ha fatto e quello che potrà ancora fare. Solo così riuscirà veramente a realizzarsi».

A Modena è ormai sera, "Luci a San Siro" è alle ultime note, ancora qualche istante ed inizieremo a scrivere tutto quello che abbiamo ascoltato.

Ciclostazione, Atripalda

Avellino era lontana da tanti, troppi, anni. Marco Argentino se ne era andato da giovane: era partito per Bologna per il servizio militare, senza pensare che, poi, il caso, la storia, il destino, la volontà gli avrebbero fatto trovare casa, lavoro e famiglia a circa settecento chilometri dal paese in cui era nato. Se ne era andato verso Bologna e si era trovato a vivere e lavorare poco più in là, tra Parma e Mantova, per ben undici anni. Marco era dipendente, con la qualifica di perito elettrotecnico, in un’azienda: a tratti il suo mestiere lo soddisfava, a tratti meno, ma restava una certezza, un punto fermo fra molte variabili.

A sera, a fine turno, passava nell’ufficio del suo direttore, prendeva una sedia e si sedeva accanto alla scrivania, stava a guardare, ad ascoltare: dopo una giornata densa di impegni, di appuntamenti e di decisioni da prendere, quello era il momento in cui il dirigente dell’azienda, al telefono, sbrogliava le matasse più complicate, trovava accordi, pianificava. Argentino racconta che quelle telefonate le ricorda ancora oggi, perché da quelle telefonate imparava sempre qualcosa che, attraverso la vita di fabbrica, non aveva modo di apprendere. Non erano tanto i concetti a colpirlo, ma il modo con cui si potevano cercare soluzioni a grossi problemi, anche dopo la stanchezza di una giornata di lavoro. Il suo responsabile era calmo, riflessivo, pensava, proponeva, appuntava e trovava la quadra, davanti ad un bicchiere di vino. A quegli incontri, Marco pensava spesso, soprattutto durante i suoi giri in bicicletta, quelli delle pause e del tempo libero. Non si sa come le idee fluiscano nella mente, se il loro scorrere sia casuale o tenuto sempre stretto da un preciso filo conduttore, sta di fatto che, all’improvviso, in una pedalata, poco più di tredici anni fa, un pensiero prese forza e, piano piano, spazzò via tutto quello che, fino a quel giorno, l’aveva tenuto aggrappato a quella certezza, il lavoro sicuro: «Mi capitò di riflettere su come sarebbero state le mie giornate da lì a dieci anni e la prospettiva mi terrorizzò. Ero esattamente in grado di prevedere ogni istante. Capisci? Non ci poteva essere alcuna sorpresa, alcun cambiamento. Sapevo tutto e tutto era prevedibile, deciso fissato. Il mio lavoro era parte di questa prevedibilità asfissiante».

Qualche indizio, forse qualche ricordo, di come si poteva andare via da quel percorso segnato, tracciato, a dire il vero, c’era già nella sua gioventù. C’era papà Achille che non era un gran pedalatore, anzi, non era affatto un pedalatore, ma, se si trattava di meccanica, aveva un guizzo acuto: «Le nostre erano delle gare: ci davamo un tempo e un problema da risolvere e, alla fine, vinceva chi aveva risolto la problematica meglio e più velocemente. All’inizio era sempre lui a spuntarla, ultimamente, invece, qualche volta lo battevo. Penso ai suoi occhi: si vedeva che era infastidito dal fatto di non essere più il vincitore, ma allo stesso tempo in quelle pupille ruggiva un antico orgoglio. Era come se dicesse: “In fondo, ti ho insegnato bene”. Se proprio qualcuno doveva superarlo, era felice che fossi io».

Anche il nonno di Marco, aveva un talento particolare parlando di meccanica. Marco Argentino guarda quella scintilla del passato e le lascia spazio e tempo, la trasforma in un fuoco: frequenta corsi di meccanica a Milano, Torino, Bologna, alla Fiera di Verona, studia e scopre che ad Avellino, quella città lontana da molti anni, in cui era nato e cresciuto, non c’era un negozio di biciclette come quello che aveva in mente, quello di cui si era trovato a parlare con Stefania, sua moglie, originaria del Friuli Venezia Giulia. Qualche tempo dopo, tra il 2010 e il 2011, Marco e Stefania venderanno la casa al nord, torneranno ad Avellino e con quei soldi compreranno un locale e molte biciclette: la Ciclostazione, agli inizi, è questa. «Ci hanno preso per dei folli e posso anche capirli, almeno in parte. I cambi di vita improvvisi non sono quasi mai compresi. Ho ben in mente il primo giorno di apertura: cercavo parole di comprensione, di coraggio, cercavo carezze, in realtà, trovavo schiaffi. Ognuno mi metteva davanti ad altri dubbi, a nuove paure, accrescendo quelle già presenti in me. Era importante rendere esplicita la mia volontà, nonostante tutto e tutti, nel tempo ho imparato a farlo sempre più, così mi hanno capito».

Quel locale di 80 metri quadrati, diviene poi di 120, 180, fino ai 300 metri quadrati odierni, circondati da vetrate che lasciano filtrare tutta la luce possibile: «Si tratta di una reminiscenza di quando lavoravo in ditta. Se, quando mettevo il naso fuori a sera, col buio, qualcuno mi avesse chiesto che tempo aveva fatto quel giorno, non lo sapevo. Non sapevo se ci fosse stato il sole, nuvole grigie o pioggia: ho sempre desiderato che chi mettesse piede alla Ciclostazione potesse vedere il cielo fuori e non perdere contatto con il mondo esterno». All’ingresso, si nota subito un grande bancone, con l’officina a vista sulla destra, mentre, sulla sinistra, si scorge un’ampia gamma di biciclette, da corsa, gravel, a pedalata assistita. Alla Ciclostazione si effettuano visite biomeccaniche e si noleggiano biciclette per gite e viaggi.

«Il noleggio è, spesso, la chiave che avvia la passione. Un tentativo, un giro, e si torna in negozio a comprare la propria bicicletta, quella che si custodisce con cura in garage, pulendola con un panno dopo ogni uscita».

Fuori da quelle vetrate, a pochi chilometri di distanza si apre l’Irpinia verde, dove non servono ciclabili e le strade ed i paesi si svuotano, facendo spazio al viaggiatore. Si possono fare chilometri e dislivello: Marco propone, ad esempio, una visita all’Abbazia del Goleto, attraverso un sentiero stupendo, di cui lui stesso si innamorò. Si tratta delle terre di tre vini Docg e delle loro cantine, belle da visitare, in cui perdersi, dandosi la possibilità di scoprire terre che, probabilmente, si potrebbe pensare siano partite in ritardo nella riflessione sul tema ciclabilità, in realtà, sono partite nel momento in cui tutto era pronto perché questa operazione iniziasse.

Appena qualcuno arriva qui, Argentino lo accoglie con una domanda, apparentemente semplice, quanto complessa, scendendo in profondità: «Domani mattina, cosa vorresti fare con la bicicletta che acquisterai?».

A quel punto, si inizia a parlare , si crea empatia, rapporto umano: «In un mondo in cui sono sempre più importanti i contatti virtuali, tramite facebook o whatsapp o altri social, io resto un appassionato dei rapporti umani, del linguaggio del corpo, della calligrafia, della psicologia, dello stare in mezzo alla gente, con il piacere di guardarla negli occhi. Credo sia l’unica possibilità che abbiamo di crescere, di imparare, anche di correggere gli errori che inevitabilmente si fanno, soprattutto agli inizi. La tecnologia può aiutare, ma serve equilibrio. Le persone sono più importanti e devono restare il centro. Se non si perde il contatto con il lato umano, è possibile gestire ogni problema con maggiore serenità, evitando di non dormire la notte, come accadeva tempo fa. Resta un lavoro difficile, come può essere difficile lavorare in famiglia e condividere ogni cosa. Ma la difficoltà non toglie nulla alla bellezza, alla soddisfazione».

In questi anni di Ciclostazione, anche Marco e Stefania sono cresciuti e cambiati ed in un veloce replay mentale proprio Argentino rivive alcuni dei passaggi che più hanno avuto un impatto sul loro modo di vivere la professione: le prime volte che si vendeva una bicicletta e, magari, si sbagliava, le preoccupazioni economiche, soprattutto dell’avvio, quando ogni errore pesava di più, il nervosismo provato per qualche cliente particolarmente “saputello”, come lo definisce Marco, che non ne vuole sapere di ascoltare consigli o indicazioni, giornate intere perse dietro a nervosismi e qualche frustrazione, soprattutto le “tirate di giacca” di qualche amico o conoscente a cui non si sapeva come e cosa rispondere.

«Dopo i primi quattro, forse cinque anni di attività abbiamo attraversato un periodo complicato in cui rientravano tutte queste esperienze. Dieci giorni di chiusura sono, però, bastati per mettere un punto e ripartire: si trattava di fare uno step decisivo, passare dalla visione di un appassionato di ciclismo a quella di imprenditore, preservando la carica di passione, ma inquadrandola in maniera più ferrea all’interno di una logica lavorativa, mettendo da parte il lato istintivo e affettivo che portava agli errori».

In questo percorso, si rivelerà fondamentale un ragazzo, Giuseppe, che, all’apertura della Ciclostazione, aveva poco più di sedici anni, oggi ne ha ventotto ed è professore universitario in Germania. In quei giorni, Giuseppe era spesso in negozio, chiedeva informazioni, voleva conoscere, ma, allo stesso tempo, raccontava ciò che sapeva e delle biciclette conosceva davvero quasi tutto, a tal punto da creare imbarazzo in Marco: «Oggi posso dirlo. Mi è capitato di vederlo arrivare e di spiegare a Stefania o a qualche collaboratore di dire che non c’ero, che ero via per lavoro o per altri impegni. Non era una situazione nuova: all’inizio, molti clienti ne sanno più di te, devi accettarlo, ma lui ne sapeva davvero molto, non riuscivo a rispondere alle domande che mi faceva e ci restavo quasi male. A casa ripensavo spesso alle figure che, magari, avevo fatto, a cosa potesse pensare di me. Ho capito solo successivamente che Giuseppe, quel ragazzo così sveglio, così intelligente, fosse in realtà una risorsa per la Ciclostazione ed oggi è uno degli amici più cari che ho, quasi un figlio adottivo. Si può imparare anche dai clienti, bisogna avere l’umiltà di ascoltare e capire, senza presunzione o vanità. Senza fuggire».

Da un luogo che non vediamo, arriva un rumore forte, deciso, ci voltiamo verso Marco chiedendo cosa stia accadendo, lui sorride: «Si tratta del nostro reparto ortopedia. Sai, alcune volte è necessaria qualche manovra più decisa, una piccola martellata, magari, e tutti sappiamo come soffra un ciclista se vede che la propria bicicletta viene un filo maltrattata, anche se per sistemarla. Allora abbiamo pensato a questa terza sala, nascosta. Una sorta di protezione dell’appassionato, di cura».

Marco si guarda intorno, come chi cerca di ricordare un dettaglio, appena inizia a parlare abbiamo la certezza che la sua memoria è tornata a quelle sere con il suo ex direttore, in ufficio: «Quando sono andato via, mi ha preso da parte e mi ha detto: “Non preoccuparti, tu hai tanta voglia di fare e chi ha questo requisito può ripartire quando vuole, riuscirà in quel che cerca”. Sono legato a queste parole». C’è un filo di malinconia anche mentre ripensa ai momenti con papà Achille in Ciclostazione, ma anche il suo stesso orgoglio. Sì, perché la Ciclostazione che ad Avellino non c’era mai stata, ora c’è, in Contrada San Lorenzo, numero 18, ad Atripalda. E c’è grazie a Marco e Stefania.

Sportland Bike, Brescia

Alessandro Monti torna ad un ricordo estivo: sono passati solo pochi mesi, è vero, ma la sua descrizione cerca i dettagli dei momenti che racconta e, ripetendoli, torna a fissarli. In fondo, l’importanza di quel giorno si capisce da questo fatto, perché la mente umana tende a trattenere con maggiore intensità i particolari di ciò che ci interessa, oppure ci cattura, ci coinvolge, nel bene o nel male. Anche l’incipit è significativo: «Perdona la digressione, ma questa devo raccontartela». Il bisogno della narrazione, della condivisione, di un episodio che riemerge dalla memoria, durante una chiacchierata a tema bicicletta. La storia si svolge nei dintorni di Bormio, dove Alessandro sta pedalando con il progetto di percorrere un giro delle creste, attraverso l’Umbrail Pass, lo Stelvio, fino a Livigno.

Proprio quella mattina, già in sella, incontra un ragazzo e una ragazza, una giovane coppia che lo affianca, scambiano qualche parola e, poi, senza alcun accordo, naturalmente, pedalando, gli fanno compagnia per gran parte del tragitto, in quella gita d’estate. La strada sale, si arrampica fra i monti, sempre più in alto, dapprima larga, spaziosa, si restringe, fino a diventare una lingua di terra, un sentiero. Solo a quel punto, il ragazzo e la ragazza rallentano, si fermano, capiscono che Monti vuole proseguire e, non immaginando dove sia possibile arrivare, da lì, in bicicletta, gli pongono solo una domanda: «Buona prosecuzione, ma adesso dove lasci la bici?». In realtà, da quella traccia, Alessandro Monti ha ben in mente varie destinazioni e, cosa più importante, tutte percorribili in bicicletta. Quella domanda lo sorprende, così scende di sella e, cartine alla mano, illustra ai due giovani i percorsi possibili: «Mi ascoltavano sorpresi, guardavano con attenzione i tragitti che indicavo e già questo mi ha fatto piacere. La cosa più bella, però, è che, quando ho iniziato a scalare, ho visto che restavano a fissarmi, come si fa con un amico che parte per un viaggio. Non solo, da lassù ho controllato più volte e vedevo le loro sagome, ancora lì. Passavano minuti e loro non se ne andavano. Sono convinto che torneranno a Bormio, faranno la strada che abbiamo percorso e, giunti a quella strettoia, proseguiranno. Non so se sia merito mio, di quelle spiegazioni, ma mi piace pensare che, forse, ora i loro viaggi avranno un orizzonte più ampio. Mi pare bello sapere che una strada non finisca dove pensavamo finisse».

Dal ricordo si torna al qui ed ora ed il qui ed ora è a Brescia, da Sportland Bike, in via Agostino Chiappa 19. Si tratta di una realtà affermata, prevalentemente in Italia, da molti anni, circa una decina, con almeno venti punti vendita che spaziano dal running, all’outdoor, ai più diversi sport, fino al ciclismo, proprio qui, in questi locali. L’aria di bicicletta potrebbe arrivare direttamente da due pannelli, retroilluminati, che rapiscono lo sguardo, entrambi a tema montagne. Da una parte è raffigurato il versante altoatesino dello Stelvio, i suoi tornanti, nel verde, dall’altro, invece, il “Monte Calvo”, il Mont Ventoux, da Malaussene, la pietraia spazzata da un vento feroce, più simile alla luna che alla terra, con, in cima, quella sorta di missile bianco e rosso, diretto verso chissà quale universo. Qualche minuto di conversazione e capiamo subito che l’aneddoto che abbiamo appena ascoltato ha a che fare con la storia di Sportland più di quanto si possa pensare: «Il tempo che passa ha effetto su di noi e su tutto ciò che ci circonda, anche sulle nostre passioni, sai? Alla fine diventano un’abitudine, qualcosa che costringe, che non si apre verso altre opportunità ma si chiude. Ad un certo punto, è come se si formassero delle incrostazioni su quel che ci piace e tutto si ingessasse, si bloccasse. Vorrei che Sportland aiutasse a prevenire questo rischio, che ci salvasse da quel momento, rinfrescando le passioni. Aprendo altre strade, esattamente come si fa sulle creste». Quella di Sportland, insomma, è una sorta di missione e le missioni, si sa, hanno un poco a che vedere con le visioni, le grandi idee, gli auspici, che ognuno porta dentro: «La mia- prosegue Monti- è quella di un mondo in cui il garmin, sulla bici, non mostri i numeri che tanto si inseguono, quelli legati alla prestazione, ma solo la traccia da seguire per andare dove si vuole, per vivere l’avventura che si cerca». A chi arriva da Sportland, Monti prova a spiegarlo, spesso facendo riferimento alla propria esperienza personale, arricchita da elementi globali e locali, «perché è bene conoscere il mondo e poi la tua realtà, la tua città o il tuo paese».

Racconta, ad esempio, di tutte le vacanze estive che da sei, forse, sette anni, vive in camper, partendo con la moglie verso varie destinazioni che, giorno dopo giorno, percorrono pedalando ed esplorando i dintorni: sul Mont Ventoux è stato di persona proprio in una di quelle gite. All’inizio, la bicicletta era solo un modo per rimettersi da un intervento al crociato, un consiglio dei medici, poi è diventata il mezzo attraverso cui conoscere luoghi e persone, alla velocità perfetta per ricordarle: una boccata di ossigeno, una scoperta totale: «Intendo questo quando dico che l’avventura da scoprire in bicicletta non è solo quella dei paesi lontani, sconosciuti. Ben vengano questi viaggi a migliaia di chilometri di distanza, nel mondo, ma per vivere l’avventura basta andare dietro casa, cambiare strada, svoltare nel bosco, poche decine di chilometri, passare dal centro storico di Brescia, uscire, verso i vigneti, le stradelle che se ne vanno, si perdono via, ancora il lago d’Iseo, il lago di Garda, quelle salite dove non c’è più il traffico, ma abeti, pascoli, le montagne o ancora la Franciacorta. Tutti quegli spazi che non hanno nulla a che fare con l’essere atleti, ma con il prendersi il proprio tempo e gustarselo».

Sono queste le voci che si sentono se si resta un poco ad osservare la vita del negozio. Il primo impatto, però, deve soprattutto essere un piacere per la vista: bisogna che il visitatore scopra il piacere di guardare quel che ha attorno, attraverso una buona illuminazione e un modo di esporre tranquillo, pacato. Si ha la possibilità di fermarsi a vedere una tappa di una corsa a tappe oppure una classica, in un luogo accessibile a tutti, di incontro e conoscenza. «Abbiamo voluto, tuttavia, che l’officina Shimano, laggiù, in fondo, staccasse completamente dall’atmosfera del locale. L’ambiente è ordinato, asettico, anche la luce ed il colore sono diversi. Il tutto è a vista e si focalizza sulla grande attenzione per i dettagli, la precisione, e sulla cultura e passione della bicicletta». Qui, la considerazione di Monti è quasi linguistica: pone, infatti, una netta separazione tra la passione, di cui parla spesso e di cui ci ha raccontato, e la professionalità, altro elemento centrale per chi sceglie il suo lavoro.

«Ci tengo a precisarlo, perché non bisogna lasciare le cose a metà. Essere appassionati è bello ed è fondamentale, ma, quando ci si ritrova a svolgere un mestiere, la passione non può bastare. Serve lo studio, la competenza e la professionalità. L’esempio lo faccio su di me: se dovessi portare in negozio solo quel che mi appassiona, probabilmente stravolgerei molte cose, ma, se lo facessi, durerei anche poco. Sono convinto che chiuderemmo presto. Allora si media, si cerca il compromesso». Il che significa, ogni tanto, introdurre qualche novità, qualche chicca, qualcosa che coniuga perfettamente questi due termini chiave, assumersi anche qualche rischio, perché non sempre le novità vengono comprese dal pubblico, però bisogna tentare. «Mi sono affezionato molto all’idea di conoscere ed incontrare persone che parlano un linguaggio simile al mio e, quando accade, mi sembra sempre speciale. L’empatia è parte di questo lavoro e si sviluppa così, incontrandosi e facendo in modo che sia il lato umano quello che prevale. Certo è una visione differente da quella prevalentemente sviluppata in Italia, una cultura differente, se vogliamo. Per me, un punto vendita è un posto in cui qualcuno può guidarti ad esplorare, può farti vedere qualcosa che non avevi ancora visto o che non immaginavi neppure. Magari ti sprona a farlo». Non serve molto: talvolta è sufficiente mostrare un libro, una rivista, una foto o un racconto che dica cose che non ci si aspetta e insinui così la voglia di cercarle nel prossimo giro in bicicletta per, poi, confrontarsi con gli amici e riscoprire quella bicicletta che conosci da decenni. Per il resto, spiega Alessandro Monti, chiunque può avere le informazioni tecniche ed i dettagli specifici di un determinato mezzo, per cui, pur se importanti, non possono essere queste le cose primarie che ricerca chi si reca in un negozio: «Le leggono su internet, su un catalogo, possono saperne anche più di noi. Ma quelli sono numeri, noi siamo persone e le persone hanno molto altro da dare».

Le persone, ad esempio, si fanno domande, si pongono dubbi, hanno timori e preoccupazioni. Per Alessandro Monti un pensiero è particolarmente rilevante: i ragazzi che si allenano, tre o quattro ore al giorno sulle nostre strade, esposti ai rischi che, purtroppo, ben conosciamo. «Certo che ci penso, è inevitabile, perché nel lasso di tempo di un allenamento può succedere davvero di tutto. Occorre una svolta perché il futuro della bicicletta deve essere sempre più ampio, deve poter spaziare sempre più, in ogni ambito della quotidianità». Il giro in bicicletta, infatti, riassume un piccolo mondo: «Esci in bicicletta ed incontri gli amici, chiacchieri, racconti una storia, ti fermi al bar, bevi una birra, vai a fare la spesa. Ascolti, conosci, pensi e pianifichi, torni a casa con nuove idee, magari la risoluzione di un problema che ti assillava da tempo. Cos’hai fatto? Semplicemente un giro in bicicletta, con la sua fatica ed il suo piacere».

Questa è un’altra avventura, di quelle a portata di mano, che chiunque può vivere e, forse, dovrebbe vivere. Un’altra occhiata a quei pannelli con lo Stelvio ed il Ventoux, un ultimo pensiero a quei ragazzi di cui Monti ci ha parlato all’inizio, la quotidianità di Brescia torna ad accoglierci. Anche noi, a nostro modo, oggi, abbiamo esplorato e scoperto.

La stazione delle biciclette di Milano

Le mani di Piergiorgio Petruzzellis non stanno ferme un attimo, si muovono laboriosamente fra quegli otto tubi, uno sterzo e due ruote di una vecchia bicicletta che gli è stata portata giusto qualche giorno fa. Sì, otto tubi, uno sterzo e due ruote, ci spiega che sono questi gli elementi base per disegnare una bicicletta, che da qui non si scappa, ma, in realtà, non ci si può fermare lì. A lui succede tutte le volte in cui gli capita di vedere una bici, di toccarla, di sistemarla, oppure anche solo di pensarla, immaginarla, magari mentre è occupato a fare altro e quell'oggetto, il suo preferito, pare lontano.

«A volte mi sorprendo nel futuro e provo a visualizzare come saranno le biciclette del futuro. Negli anni sono cambiate tanto, eppure c'è ancora il passato ben saldo, quelle linee guida che servono per raffigurarle con carta e matita, ad esempio. Così sono certo che saranno tanto diverse da quelle di oggi, ma anche simili. Anche fra tanti anni si potranno osservare, modificare e personalizzare. In questo modo, la bicicletta può assomigliare a chi la guida e chi la guida può sentire di avere qualcosa in comune con il proprio mezzo. Avranno sempre addosso l'idea di libertà e anche di economicità, perché, alla fine, una bici si trova per tutti, proprio per tutti». Allora si vede chiaramente che Piergiorgio non riesce davvero ad accettare tutta la ruggine che ha fatto il nido fra quegli ingranaggi, perché, mentre ci parla, ogni tanto scuote la testa, quasi non potesse capire, non si rassegnasse al tempo trascorso e alla poca cura nei confronti di quella bici.

Siamo a Milano, a “La Stazione delle Biciclette”, in via Ettore Ponti 21, e, mentre i rumori in sottofondo sono quelli tipici del lavoro in un'officina, Piergiorgio Petruzzellis racconta le origini di questo luogo, nato, nel 2003, dall'idea di un bando di concorso per la gestione di una velostazione, qualcosa che in Italia non era ancora presente. L'area è quella della metropolitana, nel comune di San Donato: ogni giorno vi transitano persone di ogni genere, ma il piazzale è spoglio, nudo, quasi non fosse vissuto a pieno e vi albergasse una strana solitudine. Un parcheggio per le biciclette, coperto, accanto alla stazione, è l'ideale per farne un punto di ritrovo, qualcosa con un aspetto più familiare. Davide Maggi, che fa ancora oggi parte del gruppo di persone che gestisce e lavora a "La Stazione", avvia l'attività con questo progetto e piano piano i servizi offerti evolvono sempre: è il periodo in cui ferve il movimento delle scatto fisso, loro seguono gli eventi, spingono, promuovono, fino, col tempo, ad arrivare alle biciclette da corsa, alle cargo bike, ai viaggi, al ciclista urbano che vive la città. «Noi crediamo nel fatto- prosegue Piergiorgio, per tutti Pigi- che con una bicicletta si possa fare tutto: dal viaggio in terre lontane, a quello dal panettiere, sino al trasloco. Abbiamo sempre sognato una città a misura di bici e abbiamo capito che, perché accada, è sempre necessario partire dalle proprie azioni, dalla pianificazione dei nostri spostamenti di ogni giorno, dalla ricerca di un movimento libero, senza vincoli».

Agli inizi, Pigi fa un altro lavoro, è ingegnere ambientale, la sera stacca mezz'ora prima dall'ufficio e passa a "La Stazione", spesso solo per dare a Davide un poco di supporto, fosse anche solo morale, di incoraggiamento. Nel 2010 la scelta, il cambio di lavoro e la sua diventa un'attività a tempo pieno: «Nel mettere in bicicletta una persona ho sempre visto la possibilità di cambiare la città, forse anche questo mi ha dato il coraggio di compiere quel passo definitivo verso un nuovo mestiere. Si trattava di lasciare la busta paga fissa e imbarcarsi in un'avventura senza alcuna certezza: l'incoscienza, se dovessi descriverla oggi. Non c'erano dati sul fatturato, a livello storico non potevamo nemmeno immaginare cosa ci avrebbe aspettato. Eppure mi piaceva troppo pensare di dare un contributo reale alla mobilità della mia città e di farlo attraverso il mio oggetto preferito».

La Stazione delle Biciclette ha due negozi a Milano, in Corso Lodi e in Zona Barona e uno shop online. All'interno si trovano persone che fanno ancora i lavori di una volta, quelli che non fa più nessuno ma che tutti vorrebbero saper fare, che tutti ritengono utili. Petruzzellis ha cambiato più volte mansione da quando vi lavora, inizialmente dedicava mezza giornata alle riparazioni, ora non lo fa più, si occupa maggiormente di montaggi o cose particolari, segue la comunicazione, ammette che non è il suo campo e che per questo è più faticoso, soprattutto se si vuole agire in maniera professionale, senza contare la continua informatizzazione, che è inevitabile, ma resta comunque un fenomeno da gestire. Quella ruggine torna in risalto sul telaio, Pigi si ferma qualche istante: «Bisogna volere bene alle nostre bici, dedicare il tempo necessario perché siano funzionanti, a posto, anche belle da vedere. Io soffro quando qualche cliente mi dice: "Non stare a perderci troppo tempo, tanto è vecchia, fai solo in modo che sia utilizzabile per fare quel che devo fare". Penso sia sbagliato, non solo perché svilisce il nostro lavoro, il nostro impegno, ma proprio a livello concettuale. Sarebbe sbagliato nei confronti di qualunque oggetto». La bicicletta è lenta ed inesorabile, nella filosofia de "La Stazione" e uguali sono i cambiamenti che porta: talvolta impercettibili, però già solo le tante bici che si vedono in giro, magari pieghevoli, in metropolitana, sono un indizio, un segno delle cose che, passo passo, cambiano o provano a cambiare. Perché accada bisogna parlarne e parlare, confrontarsi, non è sempre facile.

«Quando dall'altra parte trovo una persona che ha in testa sogni, idee, fantasie, tutto si semplifica. Basta che qualcuno pensi ad un viaggio e si avverte qualcosa in comune. La passione è così, sotto qualunque profilo la si voglia considerare: se provi a trasmetterla, a raccontarla, qualcuno pronto a prenderla, a riceverla, c'è e viceversa. Non dobbiamo, però, scordare che nel nostro paese la cultura è fortemente auto-centrica: abbiamo l'auto aziendale, non la bici aziendale. Questo è un processo culturale che si è stratificato per decenni: ci sarà molto da fare ed in certi casi è davvero complicato avere a che fare con le persone». Qualche anno fa, Piergiorgio faceva novemila, talvolta diecimila chilometri all'anno in sella, ora pedala meno, corre a piedi, dice che non si può fare tutto, ma alla bicicletta ha dato un'altra visuale, un'altra possibilità: «Bici non è solo pedalare, è un mondo. Anche un incontro a chiacchierare, ad ascoltare una storia di ciclismo ha a che fare con la bici. Per questo abbiamo voluto che in Stazione ci fossero libri e riviste, anche musica e concerti: sono un modo di evadere dalla nostra quotidianità, talvolta di sistemare il negozio, di vedere l'attrezzo con occhi differenti, senza le mani sporche d'olio». Un'altra via per conoscere le persone che vengono in negozio, i clienti, per fare comunità, mettersi a disposizione, ascoltare le loro esigenze, chiedere cosa dovranno o vorranno fare con la bici che hanno adocchiato, spesso basta permettere di provare a fare una pedalata e tutti capiscono la differenza tra una bici ed un'altra, ciò che li fa stare meglio e che desidererebbero per le loro uscite: «La bicicletta può essere personalizzata davvero fino all'ultimo bullone: si può cercare la bici giusta, ma si può anche crearla. Senza porre limiti all'invenzione. Nella nostra officina ci proviamo».

Forse la soddisfazione maggiore, almeno per Pigi, è data dalle cargo bike, dai suoi molteplici usi, dal portare i bambini a scuola al viaggiare, tuttavia anche qui il discorso culturale si fa sentire e non potrebbe che essere così: «Si tratta di una nicchia, spesso con costi rilevanti e quindi si fa fatica a permettersela. Sia chiaro, capisco bene la situazione, ma, alla fine, in garage abbiamo quasi tutti una macchina e quella costa più di una cargo bike. Dovremmo trarne delle conclusioni. Che, tuttavia, stiano cambiando la mobilità è evidente ed importantissimo». Il tono cambia, arriva un ricordo di gioventù: il toboga della Triennale e la curva al cavalcavia di viale Cassala, dopo un tratto di ciclabile abbandonata, sulla destra.

«Quando frequentavo le superiori e, al mattino, andavo in bicicletta al liceo, in quel tratto mi divertivo a fare le "curve sceme", come le soprannominavo all'epoca, ovvero strane, improvvisate. Oppure andavo su una piccola montagnetta vicino a casa, una sorta di micro-salita che mi permetteva uno sfogo, un divertimento genuino». Giorni lontani in cui Pigi aveva tutti altri progetti per il futuro, però in bicicletta ci andava già e ci teneva come ci tiene ora.

Quella vecchia bicicletta arrugginita è ancora fra le sue mani, abbiamo la sensazione che ci vorrà del tempo prima di rimetterla in strada: Petruzzellis se lo prenderà tutto, ne siamo certi, e noi, quando capiteremo a Milano la prossima volta, la cercheremo, da qualche parte. Le luci sulla Stazione sono quelle dell'inizio del pomeriggio, con il sole pallido dell'inverno appena giunto: «Qualche sogno ce l'ho ancora e diversi riguardano la bicicletta. Non vorrei più vedere le auto in doppia fila ovunque, non vorrei avere paura quando, magari con un bambino o un ragazzo, percorro una strada di Milano, della mia città, fare il possibile perchè anche loro, un domani, possano non avere paura, perché non debbano discutere con chiunque, mentre pedalano, perché queste continue discussioni rischiano di far passare la voglia di pedalare. Mi piacerebbe vivere in una città in cui chiunque possa scegliere la bicicletta e farlo con serenità, poi andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa o a fare un viaggio verso chissà quale destinazione. Per la città in cui vivo vorrei questa libertà». Un'idea che sta bene a "La Stazione delle Biciclette", in una giornata di lavoro, e che sta bene ovunque, come le bici che transitano qui vicino, ad ogni ora del giorno.

Trek Store Bergamo, Lallio

Non fate nulla, limitatevi ad immaginare e ad ascoltare. Lo sentite? C’è un televisore acceso, sono circa le tre del pomeriggio, fa caldo, molto caldo, è luglio, persino la leggera brezza che, ogni tanto, arriva dal mare, è calda, quasi un asciugacapelli puntato addosso. Serve appena appena a smuovere qualche fronda degli alberi e le tende di quelle finestre aperte che, passeggiando, si intravedono nei centri abitati. Sui tavoli dei bar, dell’aranciata fresca, della limonata, un bicchiere con dello sciroppo di menta, canotte e pantaloncini corti, anche qui la televisione è accesa. Ma torniamo alle case, dove, all’esterno o poco più in là, in un campo, i ragazzini, a scuole terminate, giocano a calcio. Avviciniamoci per sentire meglio quella voce che risuona da più parti: è Adriano De Zan, impegnato nell’ennesima telecronaca di una tappa del Tour de France, mentre i campi di girasoli scorrono in video, assieme alla lotta per la maglia a pois, tra gli uomini in fuga, su una cima alpina o pirenaica, quando al traguardo mancano ancora molti chilometri. Fabio Sinatra è lì, in uno di quei salotti, su uno di quei divani, accanto ai nonni, tutto occhi. Siamo in Sicilia, ad Avola e Fabio è arrivato qui da circa un mese, giusto appena finite le lezioni, resterà fino a settembre. Una classica estate italiana, una classica estate da adolescenti, di quelle in cui, a sera, si va sul lungomare a mangiare un gelato, a vedere i fuochi d’artificio, oppure, da qualche parte, a vedere altre ruote girare, altre biciclette sfidare il vento, nella gara notturna che tutte le estati si fa in città, l’ultima settimana di luglio.

Bergamo era distante in quei giorni siciliani, Avola, invece, è vicinissima in questi giorni lombardi, bergamaschi, perché appena chiediamo a Fabio Sinatra, direttore dello Store Trek di Bergamo, di parlarci del suo rapporto con la bicicletta, la memoria pesca là: «La bicicletta l’ho conosciuta per nonno, grazie a lui ed attraverso di lui. Certo non pensavo che sarebbe diventata parte del mio mestiere, ma che mi sarei sempre ricordato di quei giorni lo sapevo. Del resto, chi non si ricorda le estati da giovani? Chi dimentica le prime passioni o i discorsi fatti con i nonni a compiti finiti?». Una bicicletta Trek c’era già, era rossa e Fabio la condivideva con il fratello, c’era anche una Bianchi, dai nonni. Quella Trek rossa era stata acquistata in un piccolo negozio, saranno stati venticinque metri, accanto al palazzo dove vive e guardando dalle finestre ce lo si raffigura ancora, anche se, ormai da qualche anno, quel negozio non c’è più. Le biciclette, invece, a Bergamo ci sono sempre: fanno parte dei risvegli della domenica mattina , dei velodromi, della “Tre sere di Dalmine”, e delle gare dei più giovani. «In città, sono tantissimi i volontari che si impegnano affinchè le gare dei ragazzini siano possibili, aiutano le società a pensarle, a crearle, ed è interessante osservare i loro gesti, la dedizione che ci mettono ed il tempo che dedicano. Vedere correre quei ragazzi accresce la passione, la voglia di fare un altro giro in bici, uno in più, ma anche fermarsi ad osservare i volontari fa lo stesso effetto. Mi è capitato, lo consiglio». Sinatra parla di piccole attenzioni, le stesse che lui da sempre applica alle biciclette, racconta che il primo tipo di approccio è tattile: toccare la bici, conoscerla in questo modo, esplorarla, starci a contatto. All’inizio era tutto più semplice: la passione per il ciclismo, per il basket, il lavoro in Decathlon e sempre le mani “fisicamente” sulla bicicletta, appena ne aveva la possibilità. Poi una telefonata, la carica di direttore, soddisfazioni e responsabilità che devono coesistere perché le biciclette del suo negozio, una volta uscite di lì, vanno a percorrere i viaggi ed i giri di altre persone e chi pedala sa cosa vuol dire: «Un viaggio in bici è un’esperienza ed a noi quell’esperienza interessa in ogni dettaglio. Chiunque pedali, sa che possono esserci tante cose, minime ma fastidiose, che rovinano il momento: un rumore, una scomodità. Noi vorremmo che la pedalata fosse immersiva, che permettesse di non pensare ad altro se non che al ruotare dei pedali ed alle istantanee di paesaggio da ricercare, da portare a casa, da raccontare. Credo sia una bella responsabilità provare a garantire tutto questo, molto difficile, ma stimolante. Tra l’altro, a me le responsabilità sono sempre piaciute».

Per meglio raccontare questa sensazione, Sinatra ci accompagna, grazie al racconto, in uno dei suoi tragitti preferiti, in città, verso Monte di Nese: sono otto chilometri di salita abbastanza impegnativa, in mezzo al bosco, in estate si sta bene ed in autunno è un fiorire di colori: lassù, in cima, c’è il paese. Lo Stelvio è lontano da qui, ma un cartello, nello store, lo ricorda, insieme a un’immagine enorme, sulla parete sinistra dello store: «Tre settimane prima che tutto questo arrivasse in negozio, ero andato a scalare lo Stelvio: ho voluto metterlo qui per ricordare quell’esperienza, per tenere a mente la fatica bella, la sofferenza tremenda e piacevole allo stesso tempo, del pedalare, quella che piace a me». La prima cosa che colpisce del negozio sono le dimensioni, ben ottocento metri quadrati, in stile moderno, al secondo piano c’è l’officina in cui ci si occupa di sistemare le bici, i loro ingranaggi, e di restituirle come nuove, quaggiù, invece, un’autentica distesa di biciclette, circa duecento. Impattante, senza dubbi: «Le persone sono spesso abituate ai piccoli negozi, qui possono letteralmente perdersi fra le biciclette, da scegliere, da guardare, anche solo su cui fantasticare. Quel televisore è sempre acceso su qualche corsa: le persone si siedono al tavolo, bevono qualcosa, commentano. Qualcosa di simile a quello che avveniva a me, nelle mie estati siciliane».

Sinatra ci sta presentando la zona di accoglienza del cliente, quella dove si può guardare la tv, ma anche leggere un libro, una rivista o lavorare qualche istante al computer. Si fa un passo indietro, quando il negozio era appena stato aperto: «Era una nuova realtà, certamente il nome Trek ha aiutato, ma chiunque entrasse era nuovo qui e noi eravamo nuovi ai suoi occhi, non ci conosceva e non lo conoscevamo. Allora si inizia a parlare, a presentarsi, bisogna trovare un punto d’incontro e, nel nostro caso, il punto d’incontro è facile: la bici. Credo sia difficilmente descrivibile il potere che hanno quelle ruote, quel manubrio, la sella, l’insieme degli ingranaggi, l’epica che ha trasmesso ed il divertimento che lascia quotidianamente. Non è facile descriverlo perché va oltre e si traduce nella capacità che questo mezzo ha di far aprire le persone, talvolta di alleggerirle o di liberale da un peso che portano addosso». L’esperienza accomuna molti e Fabio Sinatra resta stupito ogni volta che ci riflette: «Il giro in bici non si fa solo con amici di lunga data, magari è un cliente, qualcuno che hai appena conosciuto: glielo proponi e ti dice di sì, spesso senza alcun dubbio: è uno degli inviti che le persone accettano senza chiedere nulla, se non la destinazione. Non finisce qui. Inizi a pedalare e parli di bicicletta, magari del meteo o del luogo in cui ci si fermerà per un panino ed una birra, passa qualche chilometro e ti ritrovi a confidarti. Qualcuno diceva che la bicicletta è amicizia, è vero».

Dentro e fuori, in negozio e sulle strade. Ora torniamo fra quelle duecento biciclette, precisamente alle mattine in cui Sinatra arriva qui e si mette a lavorare: «Potrei muovermi ad occhi chiusi qui dentro, conosco ogni angolo di questo posto. Sento l’odore delle ruote e dei copertoni, anche quando sono via, mi basta pensarci e quel profumo arriva, assieme all’orgoglio». L’eccellenza di Trek, di cui parla Sinatra, alla fine, è ricondotta alle cose semplici: la conoscenza di un luogo, il fare casa, il non essere solo un lavoro, «sebbene sia un lavoro e non avrei potuto chiedere di più: biciclette e persone assieme, conoscere le une attraverso le altre e viceversa». Si nota dallo sguardo che Fabio Sinatra rivolge ai clienti, non appena escono: «A me interessa che siano soddisfatti, e non parlo solo o tanto del prezzo, parlo piuttosto del sentirsi bene per la bici su cui pedalano, dell’essere felici di un problema risolto e tutti sappiamo cosa si prova quando la propria bici torna apposto». Quelle persone, in molti casi, erano sulle strade del Giro d’Italia 2023, quando il Giro ha fatto tappa a Bergamo.

«Conosco le vie della città, ma ti giuro che mi chiedevo come facessero a starci, come potessero essere così tante, in Città Alta quasi non si riusciva a passare. Un gruppo di amici ha fatto le salite di quella giornata, attraverso strade secondarie, per trovare i corridori, per guardarli ed incitarli, a voce alta, decisa, al mondo della gente di queste strade: gente testarda, tenace, dura ed attenta alle cose più importanti a cui dare rilevanza». A Fabio Sinatra piace questa dimensione del ciclismo: racconta dei tre professionisti di Avola e dei tanti atleti di Bergamo e dintorni, oltre a “Il Lombardia”, la gara di casa, in un certo senso. Ripensa a Marco Pantani, a Mario Cipollini, a Paolo Bettini, «a tanti campioni che basta averli visti una volta e non te li scordi più, nemmeno se ti allontani dal ciclismo».

Ed, in effetti, almeno per qualche anno, Sinatra, il ciclismo, lo ha seguito da casa, giocava a basket a livello agonistico, uno sport molto diverso, con, però, in comune l’elemento “persone”: «Senza gli altri, non vai da nessuna parte. Nel ciclismo, come nel basket, conta la squadra, in ogni sfaccettatura. Anche se non si è professionisti, ma si parte per un viaggio, anche se si è soli, contano le persone. Quelle che incontri, che saluti o che ti salutano, quelle con cui fai un tratto di strada. A Pasqua ho fatto un viaggio in bici verso Montpellier, partendo da Ventimiglia: era la prima volta, so che ce ne saranno molte altre. In primavera vorrei andare in Toscana, in mente ho anche i paesi del Nord, in cui la bicicletta è al centro della quotidianità». Da come ce lo racconta, siamo certi che di viaggi ne farà molti e anche molto presto, nel frattempo, ogni mattina, Sinatra torna in negozio, dove si orienta anche a luci spente, dove si siede per un caffè e ascolta le persone chiedere, raccontare, parlare di biciclette. Quel ragazzino, ad Avola, in un pomeriggio afoso d’estate, qualche anno fa, davanti ad una telecronaca del Tour de France, non l’avrebbe mai detto.

Cicli Lazzaretti, Roma

Una voce circola fra le vie di Roma: pare che Romolo e Remo, dopo aver fondato la città, abbiano anche fondato un negozio di biciclette. Bella questa, direte. Certo, a livello temporale le date sono decisamente sfalsate: Roma venne fondata nel 753 avanti Cristo, quel negozio nel 1916 dopo Cristo, ma, si sa, le leggende hanno poco a che fare con la realtà, semmai con le impressioni, con i sentimenti e con i tempi passati che, appunto perché trascorsi da molto, restano avvolti in un alone di mistero da cui si può iniziare a raccontare una storia. Però i nostri Romolo e Remo hanno davvero attraversato le vie della città e, davvero, si sono fermati a quel negozio in Via Bergamo 3a, che, agli inizi, era pieno di macchine da cucire per riparare le maglie di lana dei ciclisti di quei giorni. A dire il vero, in negozio restava Remo perché Romolo aveva una vena più avventuriera, viaggiatrice, ed era un ciclista vero e proprio. Un professionista degli anni venti, del Lazio, ciclista indipendente, che corse anche con la società ciclistica Binda e che, nel 1924, vinse una tappa al Giro d'Italia, la Bologna-Fiume, ben 415 chilometri di strada. Remo, invece, era dietro il bancone di quell'emporio ciclistico, come si chiamava all'epoca, con un camice nero, sempre al lavoro, ma senza la frenesia che oggi si respira ovunque. Amava i ragazzi, i più giovani, li cercava con lo sguardo e, se vedeva che erano appassionati di ciclismo, gli mostrava le sue biciclette: i padri pagavano le cambiali e Remo consegnava le bici ai figli. Era un uomo semplice, buono. Romolo e Remo, sì, Romolo e Remo Lazzaretti.

Il racconto della storia e anche della leggenda dei due fratelli ce lo fa Simone Carbutti, nipote di Remo, anche se nonno non l'ha mai conosciuto e tutto quello che sa di lui viene dalla narrazione di mamma e papà. Siamo proprio all'interno di Cicli Lazzaretti, il negozio storico, e la storicità si respira a pieni polmoni, a partire da quella grande cassettiera, quell'enorme scaffalatura, che occupa tutto il muro dietro il bancone, a cui immaginiamo di rivedere il signor Remo nello svolgimento del suo mestiere. Notiamo, poco più in là, nello spazio piccolo ma custodito e curato con attenzione del locale, un soppalco in vetro e acciaio che si sposa perfettamente con il clima antico, c'è anche l'officina in cui i meccanici studiano e aggiustano, sistemano e modificano, e, accanto alle attrezzature più moderne, si cimentano anche in lavori più classicamente da officina, come sistemare un carrellino, ad esempio. Ed eccoci alla vetrina dove anche un cambio od una leva sono esposti ed illuminati ad esaltarne le caratteristiche, quasi fossero gioielli. A pochi metri da qui, una decina, forse una ventina, un altro negozio, sempre Lazzaretti, più recente, nato dieci anni fa, per chi ricerca l'ultimo pezzo, la bici all'ultimo grido: si scorgono le volte a mattoncino, tipiche dei palazzi storici, e quelle nicchie al muro, dove sono riposte le biciclette, talmente bene da sembrare dei quadri. Carbutti riprende la storia: dal fratello della madre, anch'egli Romolo, che, dopo un periodo in negozio andò in Brasile e si occupò di biciclette anche là, fino al padre, Mario: gran pedalatore che, però, conosceva poco la parte tecnica del lavoro.

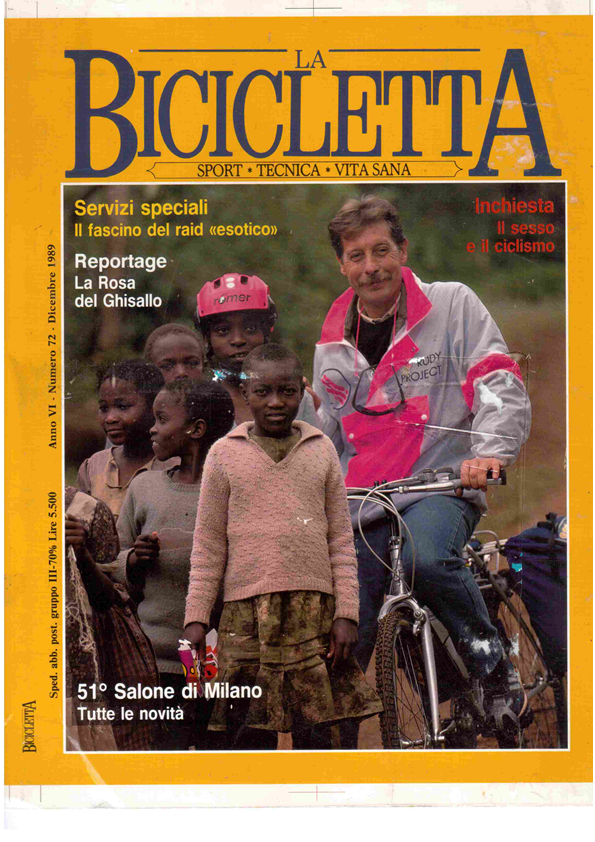

«Mio padre è stato uno dei primi ciclo-escursionisti, a fine anni ottanta, ad esplorare l'Africa, pedalando. Ho foto in cui è con bambini dello Zaire, una di queste è diventata anche la copertina di una rivista, ci sono filmati a raccontare i suoi viaggi in Nuova Guinea, fino al Kilimangiaro. Si trattava di viaggi abbastanza improvvisati, per i canoni odierni, davvero al limite anche per quanto concerne la sicurezza: si dormiva in tenda, si contattavano le missioni locali ed i consolati. Per orientarsi si usava una cartina e poco altro, gli inconvenienti erano all'ordine del giorno, i tentativi folli anche. Come quel giorno in cui si avviò verso il Kilimangiaro per scalarlo in bici: gliela sequestrarono alla base e dovette proseguire a piedi». Mario Carbutti ha smesso di fare questi viaggi a causa delle varie guerre, sorte in quelle zone, e Simone è cresciuto in città. A Roma, dove non si respirava l'aria del ciclismo eroico che c'era, ad esempio, in Toscana: si ricorda del Trofeo Lazzaretti, a Monte Sacro. Una gara aperta ai dilettanti che, vincendola, dava l'opportunità di passare fra i professionisti: Davide Rebellin fu uno degli ultimi a conquistarlo. Quando Simone è ragazzo, sono gli anni delle biciclette da cross, con il cambio sulla canna orizzontale, le cosiddette saltafossi: «Non volevo la saltafossi, invece sono stato uno dei primi ad averla, quando ancora nessuno aveva la mountain bike». Nel negozio ci sono sempre state bici da corsa, senza mai tralasciare la parte urbana, le e-bike e le biciclette da passeggio, si sistemano biciclette d'epoca ed eroiche e per Simone Carbutti che è cresciuto, sin da bambino, in mezzo alle bici, iniziare a lavorare in quei locali è quasi naturale, dopo aver lasciato l'università al secondo anno. All'inizio, però, non è per nulla facile, come non lo è mai lavorare in famiglia, a contatto con i genitori, per differenza di vedute e di visioni, date dalla differenza di età: «Nel tempo, entrambi abbiamo smussato i nostri lati caratteriali più complessi. Da parte mia, ho imparato un lavoro, conoscendo la vecchia meccanica della bicicletta, una meccanica davvero difficile, più di quanto si possa pensare, necessaria anche a fronte di un mondo che si sposta sempre più verso la tecnologia, altrimenti manca un pezzo. Credo anche di aver portato un pizzico in più di modernità, di innovazione: papà non sbagliava, per nulla, ma, in tema di biomeccanica, prendeva le misure con il metro ed il mercato, oggi, richiede una precisione superiore, con macchinari a ciò dedicati. In fondo, quello fra generazioni è uno scambio».

Le parole virano da una descrizione ad una riflessione, sul modo di fare il proprio lavoro: «Cerchiamo di essere onesti, abbiamo meccanici davvero qualificati e in molti ci dicono che siamo bravi: l'intenzione è quella, di fare il meglio e di farlo nel miglior modo possibile. Tuttavia sicuramente a qualcuno non piacciamo, qualcuno ci critica, è scontento del nostro operato ed è giusto che sia così, va bene così». Non sono passati molti giorni da quando un call center ha contattato Cicli Lazzaretti, spiegando che, a fronte del pagamento di una cifra, sarebbe stato possibile eliminare le recensioni negative dai loro profili social. Simone Carbutti, dall'altra parte del telefono, non ha avuto esitazioni: «Perché dovremmo volerle cancellare? Devono restare, come restano quelle belle. Il fatto è, semmai, che le cose negative fanno sempre più notizia di quelle positive, ma è normale, succede sempre». Di certo, là fuori, le persone vogliono vedere, vogliono conoscere quel luogo che, si racconta, molti vadano a visitare prima di recarsi al Colosseo: in quella strada camminano e si incontrano persone di spettacolo, della politica e lavoratori delle botteghe, dei negozi che alzano la saracinesca con le prime luci dell'alba. Simone Carbutti e tutti coloro che lavorano in negozio cercano di mettersi a disposizione, di lasciare al cliente non solo una bicicletta, ma un'esperienza e, magari, le risposte a tutte quelle domande personali, che ciascuno ha, quando cambia la bicicletta o la porta a far aggiustare, ma che nel commercio online non si possono porre: «La gentilezza, l'accoglienza, l'essere ospitali è quel qualcosa in più che abbiamo il dovere di donare a chi passa a trovarci, caratteristiche che raccontano le persone e fanno parte delle persone, che si riconoscono in queste e le ricercano nella loro quotidianità. Una bicicletta è anche la narrazione di una passione, di un sogno, di un'idea. Una volta, forse, tutto questo era più presente, perché c'era meno fretta, più tempo per fermarsi ad ascoltare una storia e Lazzaretti vuole anche essere un club, un posto in cui quei momenti ci siano ancora e più vivi che mai, pure a negozio chiuso».

Carbutti sta pensando a tutti quei ciclisti, magari anziani, che tempo fa si ritrovavano solo per raccontarsi storie del passato: bastava vedersi e le chiacchiere prendevano il via, insieme al viaggio indietro negli anni, nelle gare o negli aneddoti. Perché c'è lo scambio come clienti, ma c'è anche la fiducia, il volere andare da Lazzaretti perché lì conosci chi può mettere le mani sulla tua bicicletta e sai la competenza e l'attenzione che vi dedicherà. Oggi si tende ad essere meno disponibili all'ascolto rispetto a qualche anno fa: «Certe volte consigli e noti chiaramente che la persona preferisce fidarsi di quel che ha letto su internet o su un libro rispetto a quel che puoi mostrare tu, attraverso l'interazione. Lo confesso: ci si resta male, se si lavora in un certo modo». Già, anche il mestiere, come lo avrebbe chiamato Remo, è cambiato e la risoluzione dei problemi si è fatta più complicata: «Ai tempi di papà bastava alzare il telefono, serviva qualche giorno, ma le cose si risolvevano, adesso le problematiche si moltiplicano e atterrano tutte qui, poi, visto che le risoluzioni sono più complesse, talvolta ci si trova a non poter aiutare il cliente per fattori che non dipendono da noi. Penso sia una delle cose che mi piacciono meno di questo lavoro».

Forse, prosegue Carbutti, si è perso un poco di quel sentimento genuino che si nutriva nei confronti di una bici, quello che ne faceva poesia, quasi un ricordo di una radice antica ed eroica, posseduto, conservato e curato da ben pochi. Non capita spesso di ritrovarlo, come un profumo o un colore raro, ma qualche volta sì, mentre si è in mezzo alle biciclette e non ci si sta pensando. In quel momento, entra un anziano signore, come successo appena qualche settimana fa, si guarda attorno, cerca una bicicletta e a chi gli chiede che bici desideri, risponde: «Sai, ho ottant'anni e la mia prima bicicletta l'ho comprata da Cicli Lazzaretti. Questa probabilmente sarà l'ultima, l'età è quella che è, ma non pensiamoci. Vorrei che uscisse da qui, come quella di quando ero ragazzino. Ho questo desiderio, potete accontentarmi?». Simone Carbutti era con le orecchie attente e l'animo all'erta, perché di quella poesia crede che il ciclismo abbia bisogno, quanto Cicli Lazzaretti, anche ora che il futuro, la modernità sono ad un passo. L'augurio è di incontrarli, conoscerli, farne parte, senza perdere il gusto del racconto, seduti ad un tavolo, davanti ad un caffè, dopo un giro in bicicletta, oppure poco prima di partire. E, se così sarà, chissà quante prime e quante ultime biciclette usciranno da questo locale.

Eroica Caffè Milano e Padova

Giancarlo Brocci racconta spesso i suoi pomeriggi di ragazzo, quelli in cui scoprì il ciclismo. Accadde in qualche caffè della Toscana, sì, caffè, non bar, come si chiamavano in quegli anni, mentre da qualche parte si correva il Giro d'Italia od il Tour de France, era maggio, oppure luglio, e, sul bancone, c'erano i quotidiani con l'articolo riferito alla tappa del giorno prima. Qualcuno gli chiedeva di leggere quei pezzi a voce alta, lui apriva il giornale, lo spalancava, il profumo della carta svolazzava, come i fogli, ed iniziava la lettura: la gente si fermava, restava ad ascoltare la sua voce e, non potendo vedere, si permetteva il lusso di immaginare le vette, le discese, le volate, persino le crisi e le cadute. Anche il bottegaio diventava romanziere e qualunque tappa era ad immagine e somiglianza di chi la stava ascoltando, nonostante le parole fossero le stesse per tutti, vibrate dalle corde "del Brocci", impregnate di toscano.

Sono passati più di cinquant'anni da quei giorni, i bar sono cambiati quasi quanto le strade che si arrampicano sulle montagne, anche le biciclette ed il ciclismo sono diversi, ma la sostanza, in fondo, è sempre quella: di sudore, di fatica, di immedesimazione e di piacere, qualcosa che ricorda la felicità. «Le radici- spiega Andrea Benesso, che cura la comunicazione di Eroica- sono antiche e sono le stesse, il ciclismo resta condivisione. Fa piacere pensare ad un bicchiere di vino davanti alla tv, ad un arrivo sul Mortirolo o sull'Alpe d'Huez, con nel piatto della ribollita o della finocchiona, quei vecchi caffè all'italiana li ricordiamo tutti, come quei pomeriggi, anche chi non li ha vissuti, in fondo, li ricerca, perché oggi si sono un poco persi». Allora, per la prima volta nel racconto degli Alvento Points, la nostra sarà una storia discontinua nel tempo e nello spazio, come avrebbe detto Italo Calvino, ne "Le città invisibili", tra Padova e Milano, dove hanno sede i due Eroica Caffè, nati da queste constatazioni: «Le due chiavi sono bellezza e cultura. La bellezza della fatica, coniugata con la conoscenza dei luoghi, tra storia e geografia, con il sollievo di una sosta, di quella forchetta o di quel cucchiaio che pescano nei sapori forti della tradizione ed anche la tradizione è cultura, il tutto in compagnia, perché la bicicletta è piacere, profondo, originale». Nasce così questa storia.

Eroica Caffè Milano sorge, di fatto, su un vecchio locale di ricambi per auto e moto, all'esterno c'è ancora la vecchia insegna, mantenuta, tale e quale, allo stesso modo di parte della struttura interna che conserva aspetti industriali, come il soppalco del magazzino, su cui l'architetto ha insistito molto, affinchè si potesse respirare l'aria della Milano di ieri, per poi guardarsi attorno e orientarsi nel mondo eroica, tra bici storiche, cimeli e vecchie maglie. I locali sono ampi, grandi sono i tavoli: la velocità non è di qui, serve, invece, il tempo, la tranquillità per restare assieme, per farsi compagnia, per accogliere anche chi non fa parte di questo mondo, che deve sentirsi bene, a casa, perché essere ospitali significa questo ed è valore fondante di Eroica. La città è complicata, chi vi abita, di solito, in bici va verso l'esterno ed è difficile che qualcuno prenda la bicicletta per entrare a Milano. Si vedono ciclisti urbani, il mondo delle Cargo Bike, la realtà di chi lavora in bicicletta ed è questa la community che si ritrova su quei tavoli, in un'atmosfera bike friendly. A parlarci è Giacomo, che vi lavora da fine 2020, lui che rimase colpito dalla prima volta a Gaiole in Chianti, ma anche a Montalcino: «In piazza ho visto un gruppo di persone ballare lo swing: insieme c'erano signori di settanta anni e ragazzi di venti. Incredibile». Lui che ha ascoltato Lorenzo Barone e Willy Mulonia, in Mongolia ed in Alaska, e riesce solo a narrare lo stupore: «Quanta forza di volontà serve? Quanto bisogna essere tosti per farcela, per resistere?». Non vuole, invece, parlare di clienti, dice che sono persone e come tali vanno trattate, provando a conoscerle, a stabilire un rapporto. Fanno così anche gli eroici di Milano e dintorni che, ogni tanto, accolgono un nuovo eroico, che passa dal locale, magari per caso, probabilmente proprio in cerca dell'incontro da cui verranno altre pedalate e altre storie, scambiate a pranzo o a cena.

A Padova, Eroica Caffè è uno dei più spaziosi della città ed anche questo si abbina perfettamente all'ospitalità: in caffè più piccoli può capitare di sentirsi a disagio ad occupare per molto tempo i tavoli, quasi si rubasse spazio ad altri ospiti, qui no. Anzi, c'è stupore da parte di chiunque entri: si fanno foto alle biciclette ed alle maglie, ci si sorprende, come due signore, qualche giorno fa, per quei menù con a fianco l'indicazione dei chilometri da percorrere per smaltire i piatti degustati. Benesso prosegue: «Un invito a godere delle cose belle: mangiate con gusto, ci sarà poi modo di smaltire, è sbagliato privarsene». L'arredamento è a cavallo tra passato e futuro, riviste e libri sono un omaggio alla cultura delle storie e dei racconti, come gli incontri e le presentazioni che si tengono, nelle sere qui. Notevole è anche la panca lunga dieci metri a celebrare il record dell'ora di Francesco Moser. Mentre i viaggiatori scoprono Padova ed anche gli stranieri sono incuriositi dal locale e fiduciosi in un brand internazionale. Qui è Davide ad accoglierci: appassionato di bici e di gravel, un classico in città, ha esplorato i Colli Euganei, le zone intorno, in Veneto. Viene al lavoro in bicicletta ed a fianco a lui ha un amico con cui condivide ogni cosa, sin dalla nascita, ad un giorno di differenza, dalla prima infanzia, dalle elementari. Il lavoro l'ha imparato da papà e dice orgoglioso che «non lo cambierebbe mai».

Certo, negli anni l'ha modernizzato, ha affiancato alla ristorazione altri aspetti che le persone ricercano. «Quando si entra qui, tra le luci soffuse del locale e quell'arredamento ordinato-disordinato, siamo tutti uguali. Essere ciclisti significa anche spogliarsi della maschera sociale che indossiamo sempre, salutarsi con un ciao e soprattutto con il nome. Non si può capire che differenza faccia sentirsi chiamare con il proprio nome. Ci si siede più volentieri, si torna sorridendo». Lo sguardo cade sui menù: pasta e fagioli, trippa alla parmigiana, in inverno la ribollita e poi quelle "ruote", quell'impasto panificato e poi farcito in ogni modo, anche con la mortadella. Ci sono anche momenti più complicati, quelli in cui gli incontri finiscono, la festa si silenzia e c'è da sistemare tutto, oppure nei giorni di overbooking. L'auspicio è che Padova possa ancora crescere nell'attenzione alla mobilità, negli eventi dedicati alla bicicletta.

Si ritorna a Giancarlo Brocci, al suo ricordo di quelle letture da ragazzo e alle persone che ascoltavano. «L'idea è quella che chiunque abbia una bella storia e voglia raccontarla possa pensare di passare di Eroica Caffè e trovare qui persone curiose di sentire. Certo, ospitiamo anche nomi importanti, famose, professionisti, penso a Lachlan Morton e Nathan Haas, contenti di essere passati da noi- prosegue Benesso- ma la fiducia di cui parliamo è quella nelle storie. Ha fatto qualcosa di bello? Bene, sai che questo è il tuo spazio. Vuoi sentire una bella storia? Allo stesso modo, è il tuo luogo, anche se non conosci per nulla chi racconterà, perché qui le storie sono pane quotidiano».

Si commentano anche le gare, trasmesse in diretta televisiva, come in occasione di "Mai dire Milano-Sanremo", dello scorso anno. Insieme alle biciclette che i clienti possono portare all'interno: a Padova, un giorno, c'erano circa 890 bici nel locale, accanto al tavolo in cui pranzare o cenare, senza il bisogno di continuare a guardare fuori, per controllare che nessuno l'abbia toccata: «Si tratta di un gesto di cura e le persone hanno voglia di questi gesti, i ciclisti, poi, in particolare». Quando la porta si apre e qualcuno arriva, tutto si muove affinché quell'approdo sia un momento piacevole, di risate, divertimento, accoglienza ed inclusione, ogni volta fra persone diverse, più o meno giovani, famiglie e ragazzi: «Dovreste vedere gli stranieri che si presentano, fanno conoscenza, scoprono luoghi, attraverso le ride e sanno di essere nel posto giusto, stradisti o gravellisti che siano. A Padova, c'è la città, i Colli Euganei, dove il 99% dei ciclisti padovani fa il suo giro, si può salire nel verde, oppure andare verso il mare, verso Chioggia, attraverso gli argini dei fiumi che collegano le città, praticamente senza auto. A Milano, è interessantissimo il progetto "AbbracciaMi": uscendo in qualsiasi direzione dalla città, si può pedalare attorno e ritrovarsi, nel giro di pochi chilometri, in zone con tanto verde e tanta acqua. Non sono di certo io a scoprire i Navigli». Si pensa anche a delle mappe che possano essere messe a disposizione per suggerire una gita, un tragitto.

Non è stato facile, soprattutto all'inizio, in piena pandemia, il successo che è arrivato è speranza, forza per pensare ad altre aperture, anche all'estero: ogni settimana arrivano richieste di persone che si riconoscono in Eroica ed è un orgoglio perché è come riconoscersi nel “made in Italy": «La radice del ciclismo storico la troviamo in Italia, come in Francia. Sono questi i paesi in cui ci sono ricordi così profondi: mio padre vedeva il Giro ed il Tour al bar, esattamente come Brocci. Il ciclismo era quasi una religione, a tratti più del calcio, della nazionale italiana. era uno sport in cui poteva emergere l'italianità: il sacrificio, ma anche il piacere, la gioia, la bellezza, la capacità di assaporare la realtà, anche quando complessa. Quella socialità molto toscana, sarà per questo che, se penso ad Eroica me la immagino come una vecchia cartolina che ritrae la Toscana, con tutti gli elementi caratteristici tipici».

L'arredamento all'interno dei locali può variare, soprattutto cambiano le biciclette di volta in volta esposte: Benesso cita la bicicletta di Fausto Coppi, della Cuneo-Pinerolo, oppure delle Colnago di raro pregio, convivono biciclette da strada e da pista, oggetti unici ed inestimabili, custoditi e valorizzati. Qualcuno parte da casa e si ferma ad Eroica Caffè per mangiare una fetta di torta prima o dopo il giro quotidiano, altri vengono per pranzo o cena, soprattutto adulti, mentre i giovani affollano le ore dell'aperitivo. Ogni tanto si risente la voce di Giancarlo Brocci e lo si vede arrivare, sedersi al tavolo ed iniziare a chiedere, a raccontare una qualche avventura, come fosse a casa e Brocci, ad Eroica Caffè, ha proprio la sensazioni di essere a casa, in una seconda casa, mentre incontra il suo popolo e parla di biciclette e di ciclismo eroico. Alla fine, non è cambiato poi così tanto, nonostante gli anni che sono trascorsi.

Foto in evidenza: Chiara Redaschi

Gialdini Sport, Brescia

Non appena qualcuno, passando da via Triumplina 45, a Brescia, scorge la vetrina di Gialdini e varca l'ingresso, dopo essersi guardato bene intorno, una fra le prime domande che pone, a Paolo Gialdini, a Matteo, il fratello maggiore che segue l’amministrazione, oppure agli altri ragazzi che lavorano in negozio, è tanto semplice quanto dalle radici profonde. Magari accanto ad una bicicletta oppure ad un'attrezzatura da bikepacking, da sci, mentre si chiacchiera di percorsi e avventure, di materiali e di dettagli, ecco l'interrogativo: «Ma tu l'hai provato? Tu l'hai fatto? Ci sei stato?». Vale per qualunque cosa, è una sorta di testimonianza diretta che viene richiesta a chi sta affidando una bici oppure il consiglio di un viaggio, quasi un punto d'appoggio per la fiducia che si cerca di instaurare mentre si conversa: «Non è così strano, in fondo. Succede anche quando ci si incontra tra amici; qualcuno propone qualcosa e l'istinto umano è di trovare un appiglio, una certezza, per potersi fidare e, semmai, sperimentare la proposta. A me pare, anzi, molto bello perché è come se la persona con cui stai dialogando dicesse: "Mi fido della tua impressione, delle tue sensazioni". E, se fra amici è cosa normale, quando non ci si conosce, è fatto raro. Il punto è provare a non deludere quella aspettativa: per farlo è necessario mettersi in gioco in prima persona, conoscere nei dettagli ciò di cui si racconta. In una parola: provare, essere dentro quel che si racconta». La lezione di Paolo viene da suo padre ed è una di quelle lezioni tanto forti perchè non trasmesse solo a parole, ma legate ad un modo di essere e di fare. Potremmo anche dire che la lezione venga da lontano, nel senso sia cronologico che spaziale. Due coordinate: Africa, 1978.

L'anno è quello in cui il padre scopre l'Africa: inizia a studiarla, a conoscerla, ne resta affascinato, ne parla spesso, a casa e con i conoscenti, sogna, spera, pensa, ipotizza e progetta di andarci. Il crescendo rossiniano dei verbi è lo stesso delle azioni, l'idea si fa sempre più concreta: viene allestito un camper, con tutto quello che può servire e non resta che partire, per toccare con mano ciò che la mente aveva esplorato da tempo. Già, ma l'Africa è lontana e le comunicazioni sono quasi impossibili con Brescia: si fa ponte a Napoli e da lì al capoluogo lombardo. Arriva dicembre, per due settimane c'è solo silenzio: nessuna notizia, nessun contatto. Un quotidiano locale, una mattina, titola: "Bresciani dispersi nel deserto". A casa si ha paura: è l'ansia, è il panico. Per fortuna sarà un falso allarme: papà Gialdini tornerà a Brescia, entusiasta del viaggio, innamorato dell'Africa, contento dell'esperienza vissuta. «La sua prima riflessione era stata: "E se questo entusiasmo potessero viverlo anche molti altri? Alla fine, non serve molto, forse potremmo provare a mettere a disposizione delle persone che passano da qui quel che serve, in modo che quel desiderio, magari nascosto dalla quotidianità e dall'apparente impossibilità del viaggio, possa diventare realtà". Detto, fatto. Attraverso l'allestimento di furgoni e camper per il deserto, ha cercato di trasmettere ai suoi clienti quel che aveva vissuto in quei giorni». Il negozio Gialdini esiste dal lontanissimo 1860, inizialmente come bulloneria e ferramenta, ma da quel 1978 comincia il cambiamento: abbiamo parlato di attrezzature per camper e furgoni, verrà, poi, la passione per la speleologia, le gite in montagna e quell'amico che gli parla dell'outdoor. Gran parte di quel che il signor Gialdini conosce arriva in negozio e si migliora di anno in anno, un luogo di condivisione di idee e progetti. Tanti sipari che si aprono in quello spazio: il running, il trekking, l'outdoor, lo sci, lo scialpinismo, l'alpinismo, il camping. Paolo Gialdini cresce in questa atmosfera.