Una ciclista versatile e combattiva: intervista a Kasia Niewiadoma

A detta di Wikipedia, Ochotnica Górna è un villaggio situato a sud della Polonia che non conta più di 2.100 abitanti ed è particolarmente frequentato da chi ama le attività outdoor, meglio ancora se invernali, vista la vicinanza con i monti Gorce. Le immagini sul sito istituzionale confermano che si tratti proprio di un piccolo paradiso naturale su Terra con una grande storia di resistenza durante la seconda guerra mondiale. Già da queste poche informazioni non dovrebbe sorprendere che sia nata proprio qui, il 29 settembre 1994, una delle migliori scalatrici del ciclismo femminile contemporaneo, Katarzyna “Kasia” Niewiadoma.

Cresciuta nel club WLKS Krakus BBC Czaja e allenata da Zbigniew Klek, che precedentemente aveva scoperto e allenato anche Rafał Majka, nel 2013 il mondo ciclistico comincia ad incuriosirsi a questa ragazza di 18 anni dal sorriso gentile che se la cava piuttosto bene nelle fila della TKK Pacific Torun. Supportata anche da Paulina Brzezna-Bentkowska e dal marito Pawel, Kasia arriva quinta ai Campionati Europei under 23 di quell’anno, piazza che le vale una proposta dell’allora Rabo-Liv di unirsi a loro come stagista per il resto della stagione e che sarà solo l’antipasto dei titoli ottenuti a Tartu nel 2015 e a Plumelec nel 2016. Durante l’Holland Ladies Tour vince la classifica delle giovani e ottiene ufficialmente il suo posto in squadra. Nel 2014 arrivano la sua prima vittoria UCI, al Frauen Grand Prix Gippingen in Svizzera, il terzo posto a cronometro ai campionati nazionali polacchi e il suo primo Giro d’Italia, concluso all’undicesimo posto dopo aver aiutato a portare sul podio tre compagne di squadra, tra cui una certa Marianne Vos proprio sul gradino più alto. Chissà se è stato, invece, nel 2015 che è cominciato a nascere l’amore tra Kasia e le classiche primaverili: quell’anno si piazza sesta alle Strade Bianche e quinta alla Freccia Vallone; quello successivo si migliora, arrivando seconda dietro alla campionessa del mondo Elizabeth Armistead alla classica toscana e quarta a quella belga; mentre nel 2017 è ancora seconda alle spalle, questa volta, di Elisa Longo Borghini a Siena e terza in tutte e tre le classiche delle Ardenne. Di sicuro continua il feeling nato con il Giro d’Italia dove vince la maglia bianca di miglior giovane, ripetendosi anche nel 2016, l’anno delle sue prime Olimpiadi a Rio de Janeiro (sesta nella prova in linea) e del suo primo podio ai Campionati Europei tra le grandi (terza nella prova in linea). All’OVO Energy Women’s Tour del 2017 arriva finalmente il gradino più alto del podio nel World Tour, non solo conquistando la prima tappa, ma anche la classifica generale. L’anno seguente comincia la stagione indossando una nuova maglia, quella della Canyon-SRAM, la stessa che ha addosso ancora oggi: dopo un altro secondo posto alle Strade Bianche, si prende in solitaria la 43esima edizione del Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio, attaccando sul suo terreno preferito, la salita.

Nel 2019 il gradino più alto del podio arriva nella quarta tappa dell’OVO Energy Women’s Tour di quell’anno: è un giovedì pomeriggio a Burston Dassett, il 13 giugno per la precisione, e in volata supera Liane Lippert e Lizzie Deignan, sotto un cielo umido e grigio. Quel giorno Kasia è il sole che manca alla giornata, ma non sa che ci vorranno cinque anni prima di ritrovare la vittoria in una gara World Tour. Si instaura un pattern di secondi, terzi o quarti posti che si ripete negli anni come un disco rotto. C’è chi analizza il suo modo di correre, crede che la motivazione delle vittorie sfiorate sia tutta nell’eccessiva aggressività con cui si approccia alla gara. Ma forse il problema è pensare che nello sport conti solo la vittoria: Kasia infatti nel 2020 conquista un bronzo nella prova in linea dei Campionati Europei a Plouay e il secondo posto in classifica generale al Giro d’Italia, mentre nel 2021 è la volta di un altro bronzo, questa volta mondiale, nelle Fiandre. Continua a correre come la ciclista versatile che è sempre stata, perfettamente a suo agio e tra le favorite sia nelle gare di un giorno, che nei Grandi Giri. È difficile non credere che si tratti solo di una ragazza in sella ad una bicicletta che prova ad inseguire un sogno, un gradino del podio più alto di quello precedente. Per sé stessa, non per noi.

Questo, ovviamente, non la rende immune dalla frustrazione dello sfiorare spesso il raggiungimento dei propri obiettivi: tagliato il traguardo, sfinita, spesso si appoggia al manubrio con il viso contratto, rigato dalle lacrime. Torna a casa a Girona, cercando spesso conforto nei consigli del marito, Taylor Phinney, ex ciclista professionista prima per la BMC Racing Team, poi per l’EF Education First, che non ha smesso nemmeno per un secondo di essere il suo primo fan. Si sono conosciuti durante i Campionati Mondali in Qatar nel 2016 ad un buffet di colazione: Kasia sostiene che sia stato tutto merito delle sneakers che aveva ai piedi e che hanno attirato l’attenzione di lui.

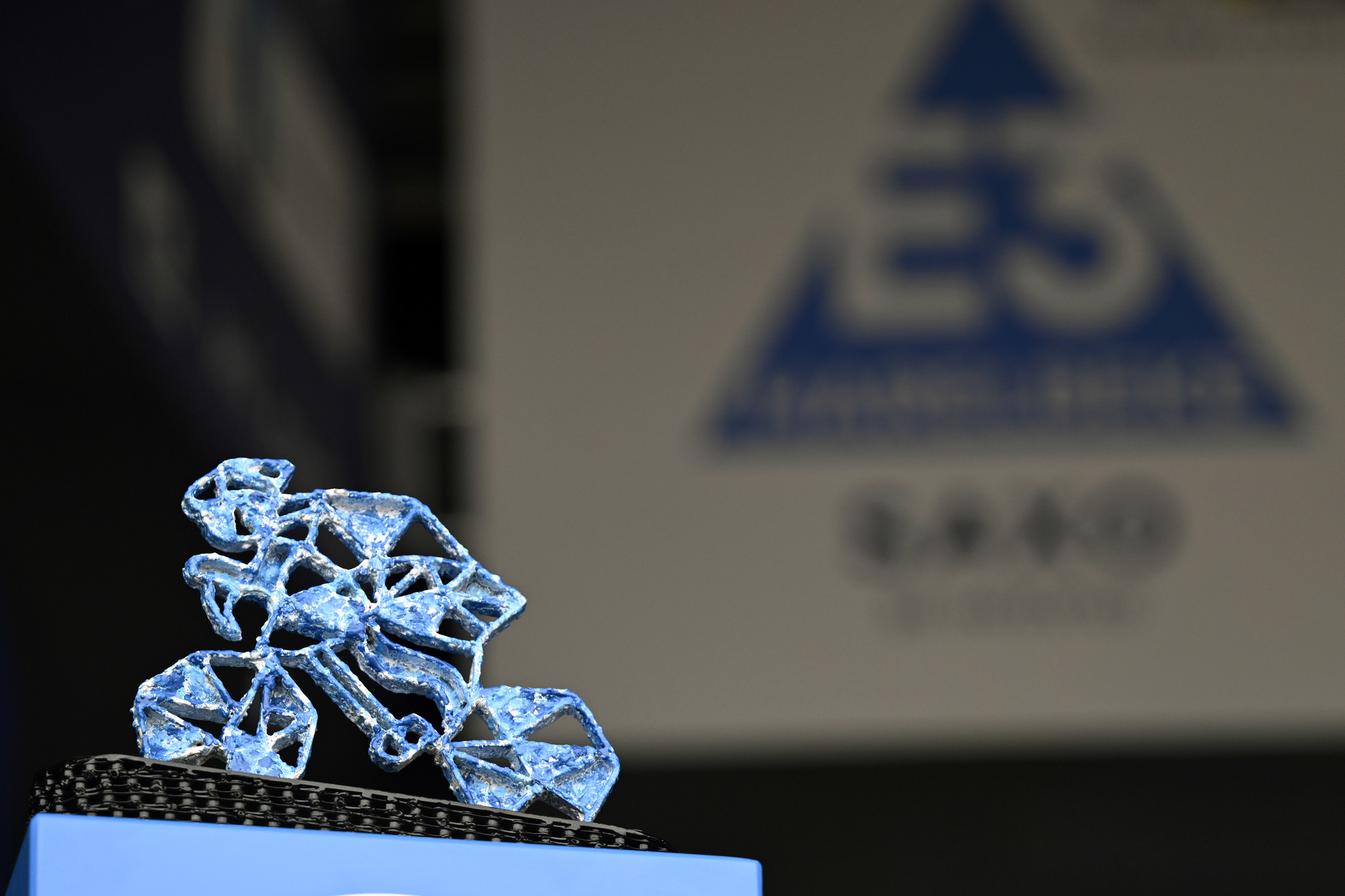

Ma a furia di andare a tentoni nel buio si trova sempre uno spiraglio di luce: nella scorsa edizione del Tour de France femminile non vince nessuna tappa, ma alla fine è lei la regina della montagna e la maglia a pois si intona benissimo con il sorriso che sfoggia a Pau. Qualche mese dopo, alla seconda edizione dei Campionati Mondiali Gravel in Veneto, squarcia definitivamente quel buio, battendo Silvia Persico e Demi Vollering. Un’altra maglia, questa volta iridata, che Kasia dice vada indossata esclusivamente con pantaloncini neri. Non è la sua specialità, lei appartiene alla strada, ma è un’iniezione di fiducia per la stagione di quest’anno. Quando arriva quarta alle Strade Bianche e seconda al Giro delle Fiandre, in tanti temono che non ci sia fine al lunghissimo tunnel in cui l’hanno vista entrare un giorno del 2019 e da cui è uscita solo per brevi intermezzi. Ma al 31esimo tentativo, la Freccia Vallone, ancora una volta in una giornata piovosa, lancia la sua zampata, staccando sul Mur de Huy le favorite della giornata, Elisa Longo Borghini e Demi Vollering. Tagliato il traguardo, Kasia piange di nuovo, questa volta però di gioia. Perché qualsiasi cosa fosse quel limbo, è finalmente finito. Ai microfoni, dopo la gara, dice che spera di aver ispirato chi sta inseguendo i propri sogni da molto tempo a non mollare, che lei ne sa qualcosa di fallimenti ma non ha mai smesso di credere che il suo team fosse in grado di vincere una gara e la ricompensa è bellissima.

Mi sono commossa anche io quel 17 aprile. Senza rendermene conto ero finita piuttosto vicina allo schermo del televisore quando lei, Longo Borghini e Vollering sono arrivate all’attacco del Mur de Huy. Quando l’ho vista staccarle, ho capito perché questo sport riesce a insegnarti moltissimo anche solo guardandolo. Stavo assistendo ad una masterclass di tenacia ed ero lì che prendevo appunti. Li ho presi anche qualche pomeriggio fa, mentre tenevo il telefono in mano e dall’altra parte della cornetta c’era lei, da qualche parte sull’Alpe d’Huez in ricognizione per il prossimo Tour de France.

Comincio facendoti una domanda sulla tua terra, la Polonia. Una volta hai descritto le persone che vengono dalla tua regione come emotive, ma allo stesso tempo piuttosto combattive. Quanto ti influenza come ciclista questa tua origine?

Credo che abbia una grandissima influenza su di me, perché ho vissuto per quasi 20 anni in quei luoghi. Ovviamente da bambina le persone che mi circondavano hanno contribuito alla mia crescita, anche come ciclista: erano tutti molto grintosi, competitivi e hanno sempre lottato per quello che volevano ottenere.

Ti ricordi la prima volta che sei salita in sella ad una bicicletta?

Ricordo bene le prime esperienze in bicicletta, anche se inizialmente non avevo una bici da strada. Sono cresciuta circondata da molti bambini, soprattutto cugini, e passavamo parecchio tempo a pedalare. La prima che abbia mai avuto era una vecchia bicicletta di mio fratello. C’era libertà, ma anche competizione: ci divertivamo a sfidarci sulle salite per vedere chi sarebbe stato più veloce ad arrivare in cima, mentre in discesa cercavamo di usare i freni il meno possibile. Ogni volta ci inventavamo un gioco diverso, che richiedeva sempre di essere in sella ad una bici.

Una persona una volta mi ha detto che il ciclismo è uno sport creativo, sei d’accordo?

Assolutamente sì, ma il ciclismo e l’andare in bicicletta sono due cose differenti. Solitamente quando parliamo di “ciclismo” la prima cosa a cui pensiamo è il mondo competitivo delle gare. Mentre andare in bicicletta significa andare nei luoghi, passare del tempo con i tuoi amici, esplorare nuove strade e non avere paura di fermarti più volte per guardarti intorno. Il ciclismo è molto più definito dagli allenamenti, avere dei programmi da seguire, attenersi a dei numeri. Cerco di combinare entrambi i mondi nella mia vita: ci sono volte in cui sono molto più concentrata sulla mia tabella di marcia, altre in cui mi piace andare a fare un giro in bicicletta con mio marito e i miei amici, senza pensare a quanto veloce o forte sto andando, ma solo a quanto libera mi sento in quel momento, a tornare in qualche modo a come mi sentivo quando ero bambina.

Sei sempre stata molto aperta riguardo ciò che provi. Che rapporto hai oggi con le tue emozioni e quanto è importante per te avere nella tua vita qualcuno come Taylor che non è più parte del mondo World Tour?

È sicuramente di grande supporto, perché lui è stato nei miei panni, ha sperimentato quello che sto sperimentando, ma allo stesso tempo ora lo sperimenta da un punto di vista diverso. Delle volte sono tornata a casa da una gara portando con me moltissime emozioni, dalla delusione alla felicità, dalla rabbia al sollievo, ed è difficile riuscire a metabolizzare tutto questo da sola. Ma quando hai una persona con cui puoi parlare apertamente e condividere con lui o lei qualsiasi cosa tu stia provando, o che ti fa le domande giuste, è molto più facile andare oltre e imparare qualcosa dall’esperienza che hai appena vissuto. Sono molto fortunata ad avere Taylor nella mia vita, perché lui è piuttosto aperto riguardo le sue sensazioni ed emozioni e non ha paura di ammettere che non è sempre tutto bellissimo in sella alla bici, ma ci sono altre sfumature di cui spesso non si parla.

Anche tu non hai mai nascosto le difficoltà di questi anni in cui la vittoria, che sembra essere l’unica cosa che conta per il mondo sportivo, non arrivava. Come sei riuscita a non trasformarla in un’ossessione?

Ad essere sincera, anche se non ho vinto per molto tempo, ogni anno c’era sempre qualcosa di nuovo che accadeva: una medaglia ai Mondiali per la prima volta o la maglia a pois al Tour de France. Ci sono state molte prime volte che mi hanno motivato a non mollare, a continuare ad avere fede e ad essere paziente. Una delle cose più importanti che Taylor mi ha insegnato è proprio questa, a fidarmi dei tempi, a non affrettare le cose. Siamo due persone diverse: io sono più una testa calda, lui è più spensierato. Delle volte dimentico che le cose hanno bisogno di tempo ed è lui a ricordarmelo.

Comunque le vittorie sono arrivate: prima ai Campionati Mondiali Gravel e poi la Freccia Vallone. Quale delle due è stata più importante per te?

Sono due vittorie entrambe speciali a modo loro. Sicuramente indossare la maglia iridata, anche se non nella mia disciplina principale, mi ha dato molta motivazione e fiducia nel fatto che non era finita, che un giorno avrei potuto indossare la stessa maglia anche su strada. Quando non vinci per tanti anni, cominci a dubitare di te stessa un pochino, perciò quella vittoria è stata qualcosa di cui avevo decisamente bisogno per iniziare questa stagione con una mentalità diversa. Mi ha sicuramente aiutata nel vincere la Freccia Vallone: durante quei Mondiali ho battuto Demi Vollering e perciò ho potuto realizzare che non sarei stata per forza sempre dietro di lei.

Sei ad altissimi livelli da molto tempo, come fai a mantenere la motivazione e la passione per questo sport?

Una cosa che ho scoperto negli ultimi anni è che non posso essere concentrata solo sui risultati, ho bisogno di prendermi del tempo per me, per le persone che amo. Quando parlo di “tempo per me stessa”, non parlo di tempo senza fare nulla o che non riguardi la bici, anzi. Semplicemente pedalo a velocità e su bici diverse. Ci sono stati anni in cui sono stata tutto il tempo in sella ad una bici da strada e ad un certo punto finivo per sentirmi mentalmente stanca nel tentare di rincorrere sempre gli stessi obiettivi. Ora, invece, dopo una gara mi piace prendermi due o tre giorni per divertirmi in bici, con Taylor e con i nostri amici. Usciamo di casa la mattina e torniamo spesso che è quasi sera. Quei giorni mi permettono di mantenere la passione per il ciclismo, è grazie a quei giorni che posso tornare a concentrarmi durante gli allenamenti, perché in quel modo la bicicletta continua ad essere qualcosa che mi dà grande gioia.

Il ciclismo femminile sembra un mondo ancora tutto da esplorare, basti pensare che quest’anno il Tour de France compie solo il suo terzo anno. Pensi che ci siano luoghi di questo mondo che abbiano bisogno di più luce?

È interessante quello che è successo con il Tour de France, perché si tratta di un gara iconica e già dalla prima edizione è diventata una cosa importante, che ha permesso al ciclismo femminile di crescere. Ogni anno si notano grandi differenze nel nostro mondo, che si tratti di nuove gare da correre o di giovani cicliste che spuntano o diventano più forti. Abbiamo un calendario piuttosto pieno e forse delle volte il tempismo non è dei migliori per dare visibilità a tutte le gare: se per esempio la Vuelta femminile fosse più vicina a quella maschile, magari potrebbe attirare più attenzione e visibilità, anche perchè dopo le classiche siamo tutti alla ricerca di una pausa dal ciclismo.

A proposito di gare che, invece, non sono nel vostro calendario, ti piacerebbe un giorno prendere parte alla Milano-Sanremo?

Assolutamente sì! Quando viene rilasciato il calendario della nuova stagione, ogni anno spero sempre che compaia anche nel nostro. Mi piacerebbe che ci fosse anche il Giro di Lombardia.

C’è qualcosa che ti piacerebbe lasciare dietro di te nel ciclismo femminile?

Mi piacerebbe un giorno lasciare questo mondo sapendo che ho aiutato giovani cicliste a trovare la loro strada. Credo che cicliste come Elisa Longo Borghini o Demi Vollering siano un ottimo esempio di come si possa essere atlete fortissime, vincere gare ciclistiche, allenarsi nel modo giusto ma allo stesso tempo farlo senza ossessionarsi o cadere negli estremi. Spero che per alcune giovani cicliste io possa essere un esempio come loro*. Alla fine dei conti, la cosa più importante è cercare di rendere questo sport un posto migliore senza fare cose folli o poco sane.

*Mentre scrivevo quest’intervista, c’è stata la terza tappa del Tour de Suisse femminile, quella che andava da Vevey a Champagne: Kasia e la giovane compagna di squadra Neve Bradbury sono state in fuga per 91 chilometri, hanno pedalato l’una accanto all’altra quando il traguardo era oramai vicino. A pochi metri dalla linea bianca sull’asfalto, Kasia le ha messo una mano sulla schiena, ha rallentato quanto bastava perché Neve potesse essere la prima a superare quella linea e godersi la sua prima vittoria da professionista. Un passo dietro di lei, ma con le braccia alzate nella stessa posizione e la stessa gioia sul viso, che si è poi trasformata in abbracci e infiniti baci. Sono certa che Neve, dopo quella tappa, non avrà dubbi, come noi, sul fatto che Kasia sia uno dei migliori esempi in circolazione nel ciclismo femminile.

Perché tutto questo?

La mattina, la prima ammiraglia è un indizio attesissimo, il primo corridore in sella una conferma: la corsa comincia da qui. Per un po’ l’andirivieni delle squadre dal foglio firma, la presunzione di serietà degli addetti ai lavori, le urla dei delegati alla sicurezza, gli occhiali a goccia dei procuratori e mille altre cose, beh, possono sembrare incomprensibili a chi le vive per la prima volta. Perché tutto questo?

Verso mezzogiorno, poi, le cose peggiorano. Il plotone di corridori prende il via e la gente accorsa alla partenza non sa più bene che fare. Da Venaria Reale qualcuno si è mosso disordinatamente verso Torino, altri hanno preferito decretare fi-ni-ta la propria esperienza col Giro. Se ne riparlerà quando torneranno da queste parti, forse. Alcune coppie di fidanzatini, magari, tanto che c’erano, hanno pure deciso di visitarla, sta Reggia di Venaria. Perché tutto questo?

Nel pomeriggio non ne parliamo. Decine di incroci chiusi, limitazioni e disagi, il regolare svolgersi della vita bruscamente interrotto. Padri si portano dietro figlie oppure figlie costringono i padri ad accompagnarle su una salita del Giro d’Italia, dove per ore si attende sotto il sole il passaggio di saltimbanchi in bicicletta. Con le loro povere bici salgono come possono, i professionisti sì che vanno forte. Non c’è dubbio, ma scegliere volontariamente di soffrire quasi quanto loro, di avvicinarsi a loro nel più logorante modo di passare il tempo, cioè l'ansimare di fatica, a me, chi lo fa fare? Di nuovo: perché tutto questo?

Sono più o meno 18 ore filate di Giro d’Italia che mi sono sparato in vena, quindi non sono nelle condizioni ideali per dare una risposta lucida. L’ho visto però – e come me tanti altri, tutti l’abbiamo visto – cos’è successo ieri a Torino. Una corsa magnifica, un vincitore annunciato che perde; una resistenza commovente di Narváez e Schachmann sull’ultimo dentello, una spavalderia bambinesca e splendente di Pellizzari; qualche possibile sorpresa che evapora (Arensman, Valentin Paret-Peintre) e qualche altra che prende forma (Uijtdebroeks, Baudin); un Nicola Conci che chi se lo sarebbe aspettato di ritrovarselo lì. Eppure che bello sarebbe, se vincesse.

E poi abbiamo visto le persone a bordo strada, radunate a migliaia in pochissimi metri quadrati. Tutte lì per avere le prove che anche questa volta un essere umano fuori dal comune sarebbe riuscito a piegare la realtà al proprio volere. Non c’è riuscito, ma il fatto che ci abbia provato fino all’ultimo, il fatto che abbia corso contro tutti e portandosi – almeno per una salitella da Liegi – il gruppo sulle spalle, ha descritto le fatiche di Ercole a migliaia di persone. Chi c’era si è sentito riempito, rinnovato nell’amore e nello stupore, un po’ più giovane e scemo forse. Un’ultima domanda, ora: avete mai visto gente più felice?

La centrifuga del pavé fiammingo

Ancora prima che iniziasse, almeno un paio di persone si sono interessate sul mio stato di consapevolezza rispetto al fatto che da lì a pochi giorni avrebbe preso il via la Settimana Santa del ciclismo. Santa non solo perché nel mezzo c’è la Pasqua, ma anche perché, a detta di Alberto Bettiol, i corridori sono spesso impegnati a pregare per delle buone gambe. Per chi mastica la lingua sarebbe più corretto dire la Vlaamse Wielerweek, ovvero la settimana ciclistica fiamminga. Effettivamente aggiunge anche più contesto, soprattutto per me che a proposito di masticare e di ciclismo ne ho di movimenti di mascella da fare o, se preferite, di pastasciutta da mangiare. Nel raccontarvi come sia andato uno dei miei tanti battesimi ciclistici, credo sia meglio specificare fin da subito che fino al 26 maggio dello scorso anno ritenevo il ciclismo uno sport noioso. Lo facevo, per giunta, senza avergli dato una vera e propria chance: mai una gara vista in tv o dal vivo, mai una pedalata su strada o sentiero. Finché un venerdì di primavera, che qui dalle mie parti assomigliava più ad un principio di estate, mi sono ritrovata a guardare la diciannovesima tappa del Giro d’Italia - quella da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo - con la scusa di voler rivedere dei luoghi in cui non mettevo piede da diverso tempo. Vi anticipo il seguito della storia: da quel giorno credo si possano contare sulle dita di una mano le volte che ho perso una competizione ciclistica trasmessa in televisione, mi sono iscritta a innumerevoli gruppi Telegram del settore, ho declassato Google da browser di ricerca preferito per spendere ore su ProCyclingStats o FirstCycling, ho comprato molti libri che devo ancora leggere e, soprattutto, mi sono perdutamente innamorata del ciclismo. Quest’anno è stato per me, dunque, un susseguirsi di prime volte. La mia prima Omloop, la mia prima Strade Bianche, la mia prima Tirreno-Adriatico, la mia prima Parigi-Nizza, la mia prima Milano-Torino, la mia prima Milano-Sanremo e adesso, appunto, anche la mia prima settimana ciclistica fiamminga.

Per una che vive di inizi, soprattutto in questa parte di stagione a me sconosciuta, non poteva esistere altro tipo di approccio alla Settimana Santa se non quello di sperimentare tutte le sue tappe, partendo dalla Brugge-De Panne, passando per l’E3 Saxo Bank Classic, la Gent-Wevelgem, la Dwars door Vlaanderen, il Giro delle Fiandre, la Scheldeprijs e per chiudere la Parigi-Roubaix. Per ora posso già ammettere che la seconda di queste fermate, l’E3 Saxo Bank Classic, mi è piaciuta moltissimo. Che c’entri forse il fatto che è stata una corsa a dir poco folle rispetto a quanto ho visto finora? L’ipotesi merita di essere presa in considerazione. Da quando è stata creata, nel 1958, ha cambiato per ben 5 volte nome. Il primo è stato Harelbeke-Antwerp-Harelbeke: un modo semplice per dire che le prime edizioni avevano un percorso che partiva da Harelbeke, cittadina delle Fiandre occidentali, arrivava ad Anversa e tornava al punto di partenza. È stata una parentesi piuttosto breve, perchè agli inizi degli anni ‘60 anche il Belgio venne coinvolto nella nuova rete autostradale E3, che collega Lisbona a Stoccolma, ed ecco che la gara cambiò nome in E3-Prijs Harelbeke. C’è stato poi il tempo di E3 Harelbeke, come qualcuno la chiama ancora, e E3 BinckBank Classic, per arrivare al nome attuale E3 Saxo Bank Classic.

Girando in lungo e in largo per internet, ho scoperto che l’E3 è l’unica gara della Settimana Santa a non essere organizzata dalla cooperativa belga Flanders Classics. Poteva, però, essere decisamente più fortunata in termini di organizzatori, almeno da un punto di vista comunicativo. Lo dico per certi avvenimenti che definire scivoloni sarebbe un eufemismo. Ve ne cito due, quello che ha avuto più impatto mediatico e quello più recente. Per quanto riguarda il primo, che è avvenuto nel 2015, devo portarvi dietro di un altro piano di anni, ovvero nel 2013: vi ricordate quando, sul podio del Giro delle Fiandre, Peter Sagan ha la brillante idea di allungare una mano per afferrare il fondoschiena di Maja Leye, intenta a baciare sulla guancia il vincitore, Fabian Cancellara? Provò anche a metterci una pezza, offrendole un mazzo di fiori e confermando la poca comprensione del gesto appena compiuto. Un paio di anni dopo, il team della comunicazione dell’E3 ha trovato ispirazione dall’accaduto, sorvolando sul fatto che si trattasse di un episodio di violenza sessuale e di sessismo allo stato puro. L’edizione di quell’anno aveva il seguente slogan che, giustamente, fece infuriare molti: “Who squeezes them in Harelbeke?”. Quando si dice un colpo di genio!

C’è da sorprendersi, dunque, se quest’anno sono stati costretti a ritirare una vignetta omofoba che vedeva protagonista Wout van Aert e che non ho alcuna intenzione di descrivere? Non andatevela a cercare, piuttosto userei quel tempo per riflettere su come l’indignazione per entrambi i fatti si sia esaurita nel giro di poco. Non ci sono stati, per quanto io sappia, grandi cambiamenti nel contrastare il sessismo nel mondo del ciclismo e il silenzio di molti, di troppi pesa come un macigno. Tra nomi e momenti di poca intelligenza che si susseguivano, i ciclisti belgi hanno scritto la storia dell’E3: Armand Desmet fu il primo ad apporre la propria firma, vincendone la prima edizione, mentre qualche anno più tardi il connazionale Rik Van Looy non si accontentò di vincerne soltanto una, ma arrivò alla bellezza di 4 vittorie. Chissà se Van Looy ha guardato l’edizione del 2012 in cui un altro belga, Tom Boonen, ne batteva il record vincendo l’E3 per la quinta volta. A guardare la lista dei vincitori, è abbastanza evidente che i belgi in questa gara ci tengono a non sfigurare, ma negli anni altri nomi di una certa caratura hanno trovato spazio per le loro prodezze, primi fra tutti lo svizzero Fabian Cancellara e l’olandese Jan Raas. Compaiono anche bandierine tricolori nell’elenco per ricordare le vittorie di Guido Bontempi (1988), Mario Cipollini (1993), Dario Pieri (2002) e Filippo Pozzato (2009).

Anche quest’anno il menù, nonché percorso, prevedeva 207,85 chilometri di stradine strette di campagna, puro pavè belga e soprattutto muri, moltissimi muri. Diciassette, per la precisione, di cui almeno tre da tenere sott’occhio: il Taaienberg, il Paterberg e l’Oude Kwaremont. Al passaggio sul primo mi è stato consigliato di essere certa di trovarmi davanti ad un televisore o un computer che trasmettesse la gara, anche in caso di un impellente bisogno di andare in bagno o una catastrofe in corso nelle vicinanze. All’E3 se deve succedere qualcosa, succede lì. Gli altri due, invece, sono l’antipasto, anche se nel senso opposto, di qualcosa di più grande, che arriverà il giorno di Pasqua. Proprio per questo motivo e per la tendenza ad usare la gara come occasione di test per quello vero, c’è chi la chiama il piccolo Giro delle Fiandre. Il Paterberg, comunque, poco prima della gara non ha fatto passare dei giorni sereni all’organizzazione: un cedimento ha messo in dubbio per un attimo la possibilità che l’E3 potesse passare da lì. C’era ovviamente un piano B, ma 300mila euro di lavori finiti appena in tempo hanno evitato di mandare in frantumi i cuori di moltissimi appassionati di ciclismo. Compreso il mio, che temeva già di vedere un E3 e un Giro delle Fiandre in versione geneticamente modificata.

La lista partenti di questa edizione era bella ed interessante quanto il percorso, ma la verità è che non vedevo l’ora di assistere al primo incontro su strada per questa stagione tra Wout van Aert e la maglia iridata, Mathieu van der Poel. Il belga della Visma | Lease A Bike ha conquistato la corsa per due anni di fila e probabilmente sognava di raggiungere Cancellara e Raas agguantando una terza vittoria, per giunta consecutiva, dopo un periodo in altura. L’olandese, invece, che non è andato mai meglio del secondo posto della scorsa edizione, ai microfoni, prima della gara, quasi si è nascosto: poco importa che mi abbia portato sul ciglio della poltrona per un’ora durante la fase finale della Milano-Sanremo, ha detto di avere ancora bisogno di qualche altra gara su strada per trovare la sua forma migliore. Bisogna dire che non è che poi un podio sia fatto solo da due gradini e c’erano effettivamente altri nomi interessanti che mi incuriosivano: i due Visma | LAB, Matteo Jorgenson, vincitore della Parigi-Nizza, e Jan Tratnik, primo a tagliare il traguardo alla Omloop Het Nieuwsblad; Alberto Bettiol della EF EasyPost in una forma stellare a detta della primavera italiana: 1° alla Milano Torino, 5° alla Milano-Sanremo; Matej Mohorič della Bahrain-Victorious, con cui consiglierei di non competere in una gara di un giorno; Mads Pedersen della Lidl-Trek con la testa alla prima Monumento da vincere, ma le gambe comunque da allenare sul pavè belga e un compagno di squadra altrettanto interessante come Jasper Stuyven. Perché poi non sperare in Julian “Loulou” Alaphilippe o Gianni Moscon della Soudal Quick Step? Avrete capito che ci sono dei pro e contro nell’essere dei novellini in questo sport: ci si ferma spesso solo ai grandi nomi, leggendo le liste partenti, ma in compenso si ha grandissima fiducia nei miracoli.

Oramai ho metabolizzato il fatto che la parte iniziale di tante gare nel calendario devo provare ad immaginarla, affidandomi alle dirette testuali di altri. Nell’attesa che iniziasse la diretta, avevo due finestre aperte sullo schermo: il già citato ProCyclingStats e Sporza, con gentile supporto del traduttore automatico di Google Chrome, un’esperienza che merita di essere vissuta anche solo per leggere “i diversi pacchi vengono nuovamente pinzati insieme” quando un tentativo di fuga viene riassorbito dal gruppo. Non la potevo vedere, ma la gara intanto partiva e per nulla piano, perchè il tachimetro ha superato da subito i 60 km/h. Non stavano pedalando da molto quando è arrivata la notizia di una caduta: ero preparata al fatto che l’E3 mi avrebbe colpito per numero di abbandoni, ma appena è comparso il nome di Alberto Bettiol tra gli otto coinvolti avrei preferito sinceramente leggere altro. Speravo che fatto un Giro delle Fiandre se ne potesse fare un altro quest’anno e ci spero ancora. Ma se inizialmente è stato tra i fortunati che sono tornati in sella, anche lui si è dovuto ritirare a poco più di 70 chilometri dalla fine. Ha raccontato dopo la gara di avere un bell’ematoma sul fianco destro e di aver battuto la cresta iliaca: dovrà fare dei controlli e a noi non rimane che incrociare le dita. È andata peggio a Per Strand Hagenes della Visma Lease A Bike, che era partito al posto di un malaticcio Laporte, e Christophe Noppe della Cofidis, portati via in ambulanza.

A riaccendermi ci è riuscito, a 150 chilometri dalla fine, un bel gruppetto piuttosto giovane composto da Emil Herzog, Lorenzo Milesi e Jannik Steimle. Dal peloton, che aveva già più di 20 secondi di ritardo, si sono staccati anche Sander De Pestel, Remi Cavagna, Ivo Oliveira, Jonas Abrahamsen e Jelle Vermoote per andare a riprenderli. Habemus fugam! Ovviamente è arrivata a mettercisi di mezzo anche una leggera pioggia, mentre le strade hanno continuato a rimpicciolirsi: in gruppo non si stava in più di quattro per fila e bastava un minimo singhiozzo per far fermare e ripartire quelli dietro. Quando Moscon ha cominciato a mettersi a tirare come un forsennato, il gruppo ha cominciato ad assomigliare ad un puzzle: i ciclisti erano come pezzi buttati, senza una particolare forma, su un tavolo di asfalto e pavè in attesa di trovare il posto giusto per sognare in grande. Lo sarebbero sembrati ancora di più pochi attimi dopo, perché la maglia iridata aveva deciso di dare la prima accelerata della giornata sul Taaienberg. Mancavano 79,7 chilometri dalla fine e subito mi sono chiesta se non stesse pensando quasi di emulare Pogačar alle Strade Bianche. La differenza tra i due è stata che per Mathieu quella piccola fuga è durata il tempo di rendersi conto che non era il momento giusto, che rischiava di trasformarsi in uno spreco di energie magari utili più tardi. Sul Boigneberg, van der Poel, infatti, ci ha riprovato di nuovo, ma è stato sullo Stationberg che è riuscito a prendere più spazio, seppure con van Aert già subito alla sua ruota. Il gruppo di testa, che si era ben difeso inizialmente da quello che succedeva dietro, ha cessato di esistere. Ce n’era uno nuovo, all’interno del quale il belga e l’olandese continuavano a studiarsi.

È stato il Paterberg a decidere da che parte dovesse pendere questo scontro tra titani: van der Poel è partito, inconsapevole ancora che il quinto tentativo sarebbe stato quello decisivo. Per non lasciarlo andare via, infatti, van Aert ha rischiato ed è caduto. Desiderare troppo la vittoria delle volte è il modo migliore per perderla. Il belga comunque è riuscito a rialzarsi e tornare in sella, ma l’olandese nel frattempo ha preso lo spazio che stava cercando già da decine di chilometri. È diventata improvvisamente una caccia all’uomo: ogni metro, ogni chilometro era una chance per van Aert di rosicchiare secondi. Si è schiacciato sulla bici, ha aumentato la frequenza di pedalata, ha deciso di dare tutto per rimediare all’errore. Van der Poel, nel frattempo, fendeva gruppi di persone che un po’ lo applaudivano, un po’ lo fischiavano. Eravamo pur sempre in Belgio e la gente del luogo, tra cui anche un Eli Iserbyt in incognito, ma nemmeno troppo, preferiva incitare l’altro, non lui. Ogni tanto, girandosi, vedeva ancora van Aert. Data la velocità a cui stava andando il belga, chissà se ha cominciato ad immaginare di essere in una crono non tanto contro il tempo, ma contro l’alieno in maglia bianca davanti a sé. Sul Karnemelkbeekstraat si è infranto ogni sogno del predatore di riacciuffare la preda, scappata dalla sua morsa ancora viva: mentre sfrecciava davanti alla celebre macelleria Van de Walle, Van der Poel aveva ripreso i secondi persi e aumentato il distacco. Il belga aveva capito che era arrivato il momento di gettare la spugna, ancora una volta doveva accontentarsi di stare su un gradino più basso, ma quale? Perchè i giochi non erano ancora chiusi e dietro Jorgenson, Girmay, Narvaez, Stuyven e Wellens si avvicinavano pericolosamente a un van Aert sempre più sfinito. È stato il connazionale della Lidl-Trek, con una pedalata molto più fluida, a riprenderlo. Davanti, a poco più di un chilometro dalla fine, van der Poel si è girato verso l’ammiraglia e ha cominciato ad esultare, alzando un pugnetto in aria. Poi, a pochi metri dal traguardo, si è alzato sui pedali e ha salutato militarmente il pubblico belga, sé stesso e un’altra prestazione spettacolare. È stato lui il primo a tagliare il traguardo di Harelbeke, a sancire una nuova vittoria in una gara di un giorno dopo la SUPER 8 Classic dello scorso anno. Nemmeno Cancellara nel 2013 aveva pedalato da solo così tanto: lo svizzero li aveva staccati tutti a 35 chilometri dalla fine, van der Poel a 43,7. È stato il terzo campione del mondo a vincere l’E3, dopo Jan Raas (1980) e Tom Boonen (2006), il quinto olandese a portarne a casa la vittoria. Van Aert è arrivato quasi due minuti dopo e, a testa bassa, ha lasciato passare anche Stuyven a pochi metri dal traguardo.

Poco prima della premiazione è sembrato di vedere una scena più o meno già vista: nel dietro le quinte non volava una mosca tra Stuyven, van Aert e van der Poel, un po’ come non volava sul divanetto alla fine della scorsa edizione della Milano-Sanremo tra Ganna e i due soliti noti. L’olandese, in compenso, ha provato a inimicarsi ulteriormente il popolo belga, quando ha deciso di non bere nemmeno un sorso del bel bicchierone di birra, che, da tradizione, viene dato ai fortunati finiti sul podio. Neanche una goccia ne è stata comunque sprecata, per gentile concessione di Mathieu nei confronti di un piccolo gruppo di fan che si passava con felicità il liquido bottino. Subito dopo la gara, van Aert ha detto di essersi sentito benissimo, lo aveva capito dalla facilità con cui stava alla ruota dell’olandese. Tutto è stato perfetto fino alla caduta sul Paterberg, che in un secondo momento, a mente lucida, ha valutato come un errore decisamente stupido. Van der Poel è stato, invece, sorpreso da sé stesso, ha ammesso che un livello così alto in una classica non lo aveva mai raggiunto, l’unica cosa che gli si avvicinava forse era la gara dei Mondiali di Glasgow. In pochi hanno il privilegio di tirare fuori paragoni del genere e lui è sicuramente uno di questi.

Vi evito l’elenco di tutti quelli che quel traguardo non lo hanno tagliato: come immaginavo, è un numero spropositato a cui dovrò abituarmi in queste folli gare fiamminghe. In compenso, nella lista di quelli che ce l’hanno fatta, ho trovato un po’ di cose interessanti: per l’Italia c’è stato un bellissimo nono posto di Vincenzo Albanese, ma meritano una menzione anche Luca Mozzato (21esimo) e Matteo Trentin (23esimo); il quinto posto di Matteo Jorgenson aggiunge sostanza alla mia tesi che una volta diventati calabroni, si acquistano dei superpoteri in sella ad una bici; difficile, invece, non essere curiosi di scoprire di più su cosa ne sarà la stagione di Oier Lazkano dopo la bella prestazione all’E3, confermata anche da José de Cauwer di Sporza che lo ha definito un vero “Flandrien”; mentre è chiaro che la Lidl-Trek quest’anno ha decisamente il coltello tra i denti. Ovviamente non me ne vogliano gli altri corridori sopravvissuti, prometto di mettermi in pari con le moltitudini di storie che il peloton di quest’anno contiene. Mi è dispiaciuto, piuttosto, non essere riuscita a vedere le donne divertirsi in questa gara: ai primi di gennaio gli organizzatori dell’E3 hanno annunciato che non si sarebbe tenuta la sua versione femminile, ovvero la Leiedal Koerse. I motivi sono due: un po’ c’entra il calendario, che è diventato abbastanza pieno e ha messo in difficoltà le squadre, non in grado per struttura a coprire più corse contemporaneamente; un po’ c’entrano i soldi, perchè a quanto pare l’organizzazione non ha raccolto abbastanza dagli sponsor. I costi sono aumentati e ovviamente ad essere stata tagliata è la terza edizione della giovane classica femminile. In compenso, quando sono tornata a respirare di nuovo, dopo diversi chilometri e minuti in apnea, dopo classifiche e scrolling compulsivo, mi è sembrato di essere passata come i corridori attraverso la centrifuga del pavè fiammingo. Avevo i muscoli ammaccati dalla tensione, come se assieme a van Aert, alla base del Paterberg, fossi caduta anche io. Ho cercato di levarmi di dosso i tipici “se” e “ma” che la mia mente aveva cominciato a generare nel momento in cui avevo visto la ruota anteriore del belga sancire la fine di ogni speranza di una volata a due fino al traguardo. Sui social media erano tutti d’accordo: homo faber ipsius fortunae ancora una volta. Ma finchè c’è un uomo che cade, si rialza e continua a pedalare, il finale di una gara non è mai del tutto scritto. All’E3 Saxo Bank Classic di quest’anno è andata così, ma la Settimana Santa è appena iniziata. Santifichiamo le feste, santifichiamo i vincitori, santifichiamo gli sconfitti che non smettono mai di provarci.

Un fattore esaltante, catalizzante

Lo conosciamo così e in nessun altro modo. Quando sta bene, in bicicletta vuole solo andarsene. Il gusto dell’avventura solitaria è il motore che lo spinge, le sue azioni sono paragonabili alla sete di conoscenza. Conosce e ama questo sport, Tadej Pogačar, assorbe e ogni anno si rimette in gioco. Ogni anno e in ogni corsa. Conosce il piacere che provocano le sue azioni, anche qualche prurito, si sa; è ben cosciente di come lui e pochissimi altri abbiano in questo momento in mano il potere di trasformare l'idea in forza catalizzatrice per rimettere il ciclismo al centro del discorso. In Italia è complicato, se non impossibile, ci si può provare, ma i risultati sono scarsi: sono ormai più di vent’anni e non sono bastati un paio di ottimi corridori come Nibali e Ganna a rilanciare, il dopo Pantani è questo. Noi Pogačar, dalle nostri parti, lo abbiamo visto - Strade Bianche - lo vedremo fra qualche giorno - Milano-Sanremo - e poi ce lo godremo tutto al Giro d’Italia, dove, imprese come quelle di settimana scorsa alla Strade Bianche saranno gioia e dolore della Corsa Rosa. Rischierà di ammazzarla, ma allo stesso tempo sarà un fattore esaltante, catalizzante, sarà un gesto di spessore vedere il suo atto carnale in sella alla bicicletta. Il suo sorriso, anche, come successo verso Siena, anche perché la sua sofferenza l’abbiamo già percepita al Tour contro Jonas Vingegaard Hansen: avrà pensato come sia meglio prendersi tutto il prendibile da subito, poi al resto ci penserà, ci penseremo. Lui, van der Poel, Evenepoel, van Aert, nessun altro (non ce ne vogliano il pur fortissimo Pedersen, il ritornante Bernal), sono loro che bramiamo vedere correre, sono loro che hanno spinto il ciclismo di nuovo in alto, che ci fanno maledire le dirette che partono alle 14 invece che tre ore prima. Abbiamo pensato: vi sareste immaginati se il gruppo fosse andato un po’ più forte alla Strade Bianche prima di imboccare Sante Marie? Ci saremmo persi l’attacco di Pogačar, per l’anno prossimo bisogna porre rimedio in qualche modo. Tuttavia, Pogačar. Uno che ama e rispetta il ciclismo, che a volte sembra prenderci per i fondelli, che scherza così tanto da sembrarci quasi costruito, ma in realtà lui è questo. Uno che fra qualche giorno, alla Milano-Sanremo, potrebbe pure inventarsi qualche diavoleria atta a negare il canovaccio. Uno come Pogačar. Unico. Come quando prende e parte, se ne va.

Štybar bedankt

L’ultima pietra, quella della Roubaix, Zdeněk Štybar non è riuscito a portarla a casa. Una carriera, su strada, con un chiodo fisso: vincere L'Inferno del Nord. Lo spazio, in bacheca, l’avrebbe trovato: quello spazio sembrava pronto per essere riempito già nel 2013, 6° dopo essere stato in lotta con i migliori. «Ero davanti con Cancellara e Vanmarcke, avevo le mie chance, sono veloce e ho pensato di farcela. Ho urtato uno spettatore, o era un fotografo, poco cambia, se non che ho perso l’attimo giusto. Cinque secondi, forse dieci…» ed ecco che il treno buono se ne va. Arriva sesto ma con in testa il pensiero di tornare a vincere. Nella stagione dopo, ormai una vita fa, Zdeněk Štybar c'arriva fresco del suo terzo titolo mondiale nel ciclocross a Hoogerheide, il primo lo aveva conquistato proprio a Tabor nel 2010, a Tabor dove, pochi giorni fa, ha certificato il suo addio al ciclismo. In quella Roubaix vinse Terpstra («ho vinto, come compagno di squadra, la Sanremo di Alaphilippe, la Roubaix con Terpstra e Gilbert, il Fiandre con Gilbert, mi ritengo soddisfatto da questo punto di vista») e Štybar chiuse 5°, dopo avere difeso in tutti i modi l’allungo del corridore olandese; fu 2° la stagione successiva, forse il miglior Štybar mai visto su quelle strade, dove riuscì a portare ai massimi la sua attitudine cresciuta a pane e fuoristrada: venne battuto in volata soltanto da un John Degenkolb in stato di grazia, che poche settimane prima aveva trionfato alla Milano-Sanremo. Nel 2016 la Roubaix la disputò nonostante fosse ammalato, durante la gara gli sembrò di essere uno di quei marinai imbarcati senza una data di ritorno: sconfortato e pieno di nostalgia di casa. Roubaix non fu mai così lontana, così dura, travolgente come un destino infame che ancora una volta gli volse le spalle. E nel 2017, ancora 2°, arrivò per l’ultima volta così vicino (fu 9° nel 2018 e poi 8° nel 2019, sempre però a distanza dai primi) a portarsi a casa quel pezzo da museo, battuto allo sprint da Greg Van Avermaet, precedendo Langeveld, Moscon e Stuyven quest’ultimi due piombati sul terzetto davanti soltanto una volta entrati nel velodromo. Ha vinto una Strade Bianche, la corsa che più si avvicina a quello che è sempre stata la sua predilezione, amava il Fiandre per la sua atmosfera, ma sui muri fiamminghi non è mai riuscito a esprimersi come voleva: tre volte nei dieci con il miglior risultato l’8° posto del 2016.

Per l’addio alle corse, Zdeněk Štybar, elegante in bici come ai microfoni, ha scelto proprio il suo primo amore, il ciclocross, ha scelto proprio la corsa di casa, Tabor, ha scelto quel tipo di competizione, il Mondiale, vinto tre volte, che lo ha consacrato, nei primi anni del 2010, come uno dei più forti interpreti della disciplina. Ha chiuso in lacrime, con gli occhi gonfi così, prendendosi la giusta ovazione del pubblico, dicendosi dispiaciuto per non aver trovato un contratto per questa stagione su strada: «Ma tra un’operazione al cuore, una all'arteria iliaca, il Covid avuto quattro volte, capisco sia andata così. Peccato, perché ho sempre lavorato duro per tornare ai miei livelli e non ero pronto per chiudere già quest’anno». Avrà tempo, però, per dedicarsi ad altro. «Prenderò uno zaino e partirò sei mesi in solitaria in India dove cercherò delle risposte che probabilmente non avrò, ma di sicuro troverò la pace. Poi mi dedicherò interamente alla mia famiglia prima di prendere una decisione sul mio futuro. Gli ultimi anni sono stati duri, non solo per me, ma anche per casa, e ora è tempo di dedicarmi completamente a loro. Mia moglie ha avuto problemi di salute, ha abortito due volte e pochi mesi fa ha subito un intervento chirurgico. Per diversi motivi la nostra relazione ha sofferto seriamente, ma stiamo insieme da vent’anni e abbiamo deciso di andare avanti: sarebbe un peccato se dicessimo: “ora basta”». E poi c’è anche il loro figlio a cui è stato diagnosticato l’autismo e che lo ha seguito proprio a Hoogerheide qualche settimana fa, nella sua penultima uscita nel ciclocross a livello internazionale. «È stato un momento magico, quando inizialmente gli ho chiesto di venire mi ha risposto fermamente di no, credo che tutto ciò abbia a che fare con la folla e con il fatto che tante persone si fermano a parlare. Poi ha deciso di venire ed era felicissimo». Ci mancherà la sua classe, grazie Štybi, ma come pare, stando ai si dice, ci vedremo presto in ammiraglia.

Angelo Furlan: un ex non convenzionale

Era un giorno come un altro, uno di quei giorni in cui i velocisti fanno "la rete", ovvero si ritrovano nel gruppetto che resta in fondo al plotone e arriva al traguardo con minuti e minuti, talvolta mezz'ore, di ritardo. Angelo Furlan era nella rete e, tra gli altri, assieme a lui c'era Mark Cavendish, Campione del Mondo in carica. Proprio "Cannonball" lo affianca ed inizia a parlare:

«Angelo, vorrei proprio essere come te!»

«Ma stai scherzando, Mark?»

«No, no, sono sincero, io vorrei assomigliare a Furlan»

«Sì, dai, piantala! Guarda che maglia hai addosso. Io non l'avrò mai, perché dici queste cose?»

«Vorrei essere allegro e spensierato come te, con la tua stessa grinta»

Di storie simili, in realtà, Angelo Furlan potrebbe raccontarne molte, perché nel gruppetto sono sempre accadute e lui le ha vissute, «dalle strade del Guggenheim Museum di Bilbao, all'arrivo a Parigi, sotto la Tour Eiffel, fino ai confini della Serbia, passando per i rubinetti dorati del Qatar, sino agli anfratti più remoti delle terre in cui pedala il plotone». La bicicletta è diventata il suo punto di vista sul mondo, dagli otto ai sedici anni su una BMX, dai sedici ai trentasei su una bicicletta da corsa: uno sguardo che Furlan assimila ad una forma di arte e che non ha mai voluto perdere, smarrire, in ruoli che non gli corrispondevano. Sarà per questo che si è sempre definito "ciclista non convenzionale", di quel "non convenzionale" convinto, ma educato, come dice lui, lontano da ogni lamentela: «Nel 2005 ho percorso lo Zoncolan con le ruote alte, mi guardavano tutti e dicevano: "Guarda che stupido!". Era una scelta che veniva dal mio passato in BMX, legata alla multidisciplinarietà, quella che piace tanto, anche a me, in Peter Sagan, in Wout van Aert ed in Mathieu van der Poel. Loro arrivano fra i primi, io fra gli ultimi, questa è la differenza sostanziale, per questo la mia pareva una sciocchezza. Non mi sono conformato, ho continuato ad usare quelle ruote, convinto che fosse bello e giusto così, ma non ho nemmeno protestato per il fatto di non essere capito. Ero convinto, ho proseguito in quella strada. Mi piace dirlo ai più giovani, questo è l'essere non convenzionali di cui credo si abbia bisogno. Nel ciclismo e non solo». Un modo di essere in cui ci sono tutte le cicatrici del suo lavoro, «di un potenziale ottimo centometrista che si mette a correre la maratona, non avendone gli strumenti» come ci confessa, e la serenità, la spensieratezza, almeno apparente, che, quel giorno, nel gruppetto gli ha invidiato Cavendish. Entrambe caratteristiche che vengono dalla prima infanzia: i giorni di Natale trascorsi con la famiglia, «tra cugini e parenti vari eravamo più di cinquanta, parlavamo di ciclismo», e la scuola che non gli piaceva, dove i risultati non arrivavano, fino al giorno in cui i suoi genitori l'hanno preso da parte. «La scuola non va, abbiamo capito. Scegli cosa vuoi fare della vita. Il ciclista? E ciclista sia. Ma lì devi andare fino in fondo».

«Se sei velocista sai che il gruppo lo vedrai spesso dalle retrovie. Hai qualche minuto di gloria nelle volate: se vinci, hai fatto il tuo dovere, se non vinci, è perché non ti alleni abbastanza. Trecento giorni di allenamenti per quel minuto e per provare a salvarsi in salita. La cicatrice è quella. La cicatrice è quel morire ogni volta in salita e tirare fuori quel 10% in più per arrivare lo stesso. Un dolore diverso da quello di uno scalatore che non tiene le ruote. Qualcosa che fa parte del tuo destino e che non ti togli più. In gruppo sei quello simpatico, che fa ridere, che tiene compagnia mentre si combatte con il tempo massimo. Ai miei tempi, era così, ora, per fortuna le cose stanno cambiando. La leggerezza è, invece, in quei pranzi e in quelle cene a casa, in quello che hai capito in quei momenti». Allora Furlan si è detto che tutte queste esperienze, queste riflessioni, avrebbero dovuto servire a qualcosa: è nato così "Angelo Furlan 360". Un insieme di attività legate al ciclismo e fuori dagli schemi classici: iniziando dal Lounge a cui si accede attraverso parola chiave e si chiacchiera di ciclismo, passando per la Bike Academy per i più giovani o per la "Danza sui pedali".

Si parte dall'Academy in cui si prova a giocare con la bicicletta in maniera strutturata, creando un patrimonio motorio, imparando le caratteristiche aeree del salto, la capacità di pedalare su un terreno difficile in salita, la coordinazione su pista, la curva su terreno sconnesso, il modo di guidare la bici su ghiaia e così via: «L'idea è di accendere scintille in bambini dai sette ai dodici anni e chissà che qualcuna non possa diventare fuoco e divampare. Quando parlo di multidisciplina, intendo un fatto che vada ad agire sull'aspetto coordinativo, su un patrimonio che resta al ragazzo, non solo su un fatto prestazionale. Tenere i giovani a tutta tutto l'anno, facendo solo cambiare disciplina, guardando solo le prestazioni, rischia, al contrario, di allontanarli definitivamente dallo sport». L'esperienza più comune è quella di una pedalata nel bosco, per riscoprire colori, profumi, odori, sensazioni e riappropriarsene. In una passeggiata simile, suo figlio, post lockdown, gli disse: "Che bel quadro", mentre lui e la madre raccontavano che quella era la realtà: «Fondamentale, necessario, è tornare alla base, alla radice, ed i bambini, anche se la società tende ad allontanarli, riescono a mettere molto bene a fuoco le cose che sorprendono, per poi trasmetterle anche a noi che, spesso, come adulti siamo impegnati in mille faccende e rischiamo di svegliarci una mattina scoprendo che i nostri figli sono cresciuti. La strada è a duecento metri, ma i più piccoli non lo sanno e devono trovare una via per tornare a casa, per andare all'arrivo. La prima fase è il capriccio, poi la disperazione, la rassegnazione e, a quel punto, la fase di crescita. Si affronta il problema, tutti assieme, su una bicicletta». Sempre partendo dall'esempio, dal modo di agire di fronte alla fatica ed alla difficoltà.

Questo è il principio guida nel lavorare con i giovani: un percorso complesso, per cui bisogna prestare ancora più attenzioni: «I volontari servono, sono indispensabili, altrettanto però sono necessari lo studio e la preparazione, perché in quegli istanti si stanno trasmettendo anche importanti basi tecniche, pur nella leggerezza che permette ai ragazzi di assimilare quel che si spiega». Si comprendono così le cicatrici e si affrontano, restano nei ricordi e non vanno sprecate. Angelo Furlan ricorda bene una tappa di una corsa francese, quando l'asma lo colpì in corsa, per la prima volta: iniziava a nevicare, faceva freddo, gli pareva impossibile continuare, il medico gli si stava avvicinando. «Al limite, anche oltre il limite, il cervello innesca le reazioni più strane: la musica, ad esempio. Una musica a caso che ti arriva in testa, una sorta di analgesico naturale, per darti il ritmo che ti manca. Non credo di essere unico, è una reazione che può capitare». Qualche minuto, una mano davanti alla bocca, qualche colpo di tosse e, piano piano, la tosse se ne va. Mezz'ora dopo si lancia in volata: quarto. Ancora una volta salvo da quelle cicatrici. Nella "danza sui pedali" c'è tutto questo.

La musica, inizialmente, è un metodo per fare i rulli, il momento più difficile per un ciclista, quello più noioso, successivamente, Furlan associa alla musica i suoi istanti in sella: la concitazione di una volata, la fatica di una salita, l'adrenalina di una discesa e sui pedali cerca di trasmetterli a chi pedala con lui, in presenza o in collegamento. «La bicicletta è ritmo, il ciclismo è ritmo. All'esterno pare che si stia solo ascoltando musica e pedalando seguendo i miei incitamenti, in realtà è una trasmissione di vissuto, è un lasciapassare delle sensazioni che fa bene alla quotidianità di tutti i giorni. La profondità di certi istanti in sella, a mio avviso, deve servire a traghettare e a tradurre emozioni, di cui conosciamo bene l'intensità. Lì c'è l'arte, dobbiamo provarci almeno».

Per questo, Angelo Furlan confessa che, negli ultimi anni di professionismo non vedeva l'ora di smettere, per confrontarsi con altre realtà, per crescere e conoscere ancora e, magari, mettere a disposizione di chi avesse avuto voglia di ascoltare e pedalare quel che aveva visto in giro per il mondo. Angelo Furlan, sì, quel ciclista non convenzionale

Un negozio di bici, montagne, le strade di casa: intervista a Francesca Barale

L'ultima lunga chiacchierata con Francesca Barale era stata più di due anni fa, così, quando ci si ritrova, nelle interviste, come in qualunque altra circostanza di vita, accade di fare il punto su quel che, nel frattempo, è successo: ciò che è cambiato e ciò che è rimasto uguale. Nel 2021, era un giorno d'estate, "appiccicoso" di caucciù, come avrebbe cantato Paolo Conte, poco dopo la cronometro dei Campionati Italiani junior, a Faenza, con una maglia tricolore appena indossata. I primi cambiamenti, a dire il vero, non serve nemmeno raccontarli, sono evidenti: in quei giorni Barale faceva parte del VO2 Team Pink, ora, veste da due stagioni la maglia del Team dsm-firmenich PostNL e, soprattutto, corre con le élite. Le prime cose di cui parla Francesca Barale sono consapevolezze: racconta di essere certa di sapere, adesso, cosa voglia dire essere atlete professioniste e di aver capito, sempre di più, cosa sia necessario per arrivare dove certi atleti arrivano. Ammette anche di essere un poco cambiata, ma non tornerebbe indietro, ed il passaggio in una squadra straniera l'ha aiutata ad aprirsi, a capire meglio il suo sport. «Se devo essere sincera, a grandi linee, questi aspetti li ho sempre conosciuti, ma, nella teoria, non consideravo molte sfaccettature. Ero convinta che, in fondo, il passaggio da junior ad élite sarebbe stato sì difficile, ma accettabile. Invece è cambiato tutto, ogni dettaglio è divenuto essenziale. Forse perché sono sempre stata forte mentalmente, ma io ero davvero una di quelle atlete convinte che la testa non contasse e che servissero solo le gambe. In Italia siamo ad un ottimo livello, però su questi aspetti dobbiamo ancora crescere ed il mio era un pensiero di molti. Credo che i problemi che ci sono da noi, l'assenza di squadre World Tour, ad esempio, derivino anche da una concezione dell'atleta incompleta. Fino a quando le cose vanno bene la si pensa così, quando, invece, ti stacchi, non tieni le ruote e non ti riconosci più, sei costretto a cambiare idea, a capire che se non ci credi, se non hai fiducia in te stessa, non ci sono gambe che tengano». Le parole chiave di una atleta sono, quindi, fra le altre: sacrificio, dedizione, allenamenti e fiducia. Nel caso di Barale, poi, ce n'è anche un'altra che le permette di affrontare tutto questo: cinismo. Quello buono.

Spiega Francesca che spesso si ritiene il cinismo solo e soltanto un aspetto negativo, invece c'è una componente utile. Si tratta del riuscire a fare quel che è necessario fare, al momento giusto, concentrandosi solo sulla propria persona, senza molti altri dubbi e nel ciclismo è fondamentale. Barale vive a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola, circondata dalle montagne, dice che gli abitanti di quelle zone sono tutti abbastanza "montagnini", e l'essere "montagnini" vuol dire, talvolta, vedere il bianco e il nero, senza troppe sfumature. «A casa non torno spesso, purtroppo, ma sono molto fiera del luogo dove sono nata e cresciuta, della valle e del lago. Lì ci sono le salite che ho sempre fatto in allenamento: capisco esattamente come sto, dalle strade che faccio. Mi piace la valle, mi piace il lago». Le salite di cui parla la ventenne sono quella di Trontano, «ma più per divertimento che per vero e proprio allenamento», piuttosto che quella verso il Boden, a Ornavasso, o quella di Miazzina, verso Verbania. Salite dure, toste, su cui si possono fare molti lavori. Le stesse salite di Elisa Longo Borghini e Filippo Ganna, ragazzi della sua terra che ce l'hanno fatta, sono campioni. «Longo Borghini è da sempre stata la mia ispirazione, quando penso a casa, tuttavia, non avverto paragoni o confronti. Mi viene in mente il negozio di biciclette di papà Florido, in cui sono letteralmente cresciuta». Florido Barale è stato ciclista professionista e, dopo aver smesso, ha ricostruito la sua quotidianità in quel locale. All'inizio c'erano anche molti consigli per la figlia, ora il suo appoggio è più a livello emotivo perché Francesca è arrivata ad uno step importante, in cui anche un padre ex ciclista può fare poco.

E quella figlia divenuta ciclista professionista viaggia sempre di più, sempre più lontano. Al Santos Tour Down Under, a inizio stagione, ha messo su strada una buona prestazione, in cui sperava, ma in cui, forse, non credeva fino in fondo. In particolare sono state la prima e la seconda tappa a dare segnali positivi: un quarto e un sesto posto, su terreni mossi, adatti alla potenza e all'inventiva e lei quello spunto lo ha, sebbene tutti la definiscano scalatrice. A Willunga Hill, nell'ultima tappa, forse, si è trovata meno a suo agio di quanto potesse pensare: «In ricognizione mi sembrava nulla di che, certo, intensa, ma sono tre chilometri, dieci minuti di sforzo, complicati dal vento. Penso sempre più che debba scoprire che tipo di ciclista sono, le mie vere caratteristiche, sono giovane, in fondo. Vado bene un poco ovunque ma non spicco in nulla. Non è un male, ma fare chiarezza è necessario, soprattutto diventando grande». Quest'anno vorrebbe testarsi sui percorsi delle classiche: sente un feeling particolare per le Ardenne, il Fiandre è un pensiero, ma con le pietre deve ancora prendere la necessaria confidenza. In ogni caso vuole percorsi tosti per esprimersi. «Ho scelto di indirizzarmi verso le corse di un giorno, ma anche nelle corse a tappe farò le mie verifiche. Fino ad ora sono sempre stata in appoggio di qualche compagna e lo sarò anche quest'anno: anche questo va considerato quando si parla di potenziale. Non so correndo come leader cosa potrei fare». Per diventare leader crede di dover, in primis, smussare alcuni lati del suo carattere, l'essere lunatica, ad esempio: «Quando le cose vanno male, sono intrattabile, non mi può parlare nessuno e una capitana non può e non deve fare così». I ruoli nel Team dsm-firmenich PostNL sono stabiliti all'inizio e sono rigidi, chiunque li rispetta: «I risultati che otteniamo derivano anche dal fatto che ciascuno sa quello che deve fare e lo fa. Alla partenza so esattamente che nessuno cambierà idea ed i dettami resteranno quelli iniziali. Questa certezza fa la differenza, perché il ciclismo è uno sport di squadra e in dsm-firmenich PostNL l'ho capito sempre più». Una squadra giovane, in cui anche le pressioni si sentono meno, grazie alla leggerezza dell'età.

Al Down Under la maglia bianca di miglior giovane è sfuggita all'ultimo, proprio a Willunga Hill, a vestirla Vinke Nienke, diciannove anni, seconda di quella frazione, sua compagna di squadra: «Si impegna molto ed è giovanissima. Tra l'altro, riesce a essere sempre calma, razionale, è l'opposto di me. La stanno facendo crescere piano piano e sono convinta che, fra qualche anno, la troveremo a giocarsi le grandi corse a tappe». Tempo fa, Barale pensava che, una volta smesso, avrebbe cambiato totalmente campo e avrebbe cercato un lavoro fuori dal ciclismo, oggi, invece, pensa che resterà nel suo ambito, perché tutt'ora, nonostante la fatica non le sembra di lavorare, perché si sente fortunata e perché grazie alla bicicletta ha vissuto e sta vivendo cose che non avrebbe mai pensato di vivere.

Le cose del cuore

Succede sempre così nel ciclismo. C’è l’attesa che per un attimo trasforma tutto in silenzio: lo conosciamo quel momento. Accade quando ti guardi dentro e cerchi una risposta. Che tu sia su una bici a patire il piacere del dolore, oppure a bordo strada ad aspettare i corridori appagati dalla sofferenza altrui: non è una forma di sadismo ma di empatia.

C’è il silenzio collettivo, di massa. Silenzio che ti tormenta e diventa bisbiglio, quasi un ronzio, prima di mutare, in un attimo, in quella sensazione che provano a descrivere nei film con una particolare tecnica legata al sonoro: è un frastuono, silenzioso tormento che si trasforma estasi. Non è ipercomunicazione che snatura il modo di essere, ma è il silenzio che ora si rumore assordante, è la festa che si riappropria di tutto, degli spazi e del tempo.

Succede così per ogni vittoria di Tadej Pogačar che, per un appassionato, è un piacere, una cosa-del-cuore. Ogni suo scatto supera la normale sofferenza, squarcia l’oblio, distrugge quell’attimo. Appaga. Probabilmente c’è una particolare parola in tedesco per spiegare tutto questo, beati loro che hanno la capacità di riassumere tutto in un termine. Forse ci sarà anche in sloveno, ma non la conosciamo: ci accontentiamo di vedere Tadej Pogačar attaccare, che sia sulle pietre del Fiandre, sul Poggio di Sanremo, sulle lunghe salite francesi o sui colli lombardi, non importa.

A ogni corsa ci sono le braccia dei tifosi che cercano di agguantarlo, quasi di strapparlo via dal suo cavallo-mezzo. Telefonini che volano in aria sbattuti lì in faccia ai corridori come innaturale prolunga del corpo umano. Bottiglie di vino, cappellini, maglie, bandiere. C’è chi ti domanda se corre ancora Battaglin o se Carapaz passerà in maglia rosa. C’è quella sua bici: Pogačar addomestica il mezzo per farne una parte di sé, pur nel suo essere gioviale sceso di sella, è un combattente delle due ruote, ve lo riuscireste a immaginare in un’altra maniera se non vincente, scattante in sella alla sua Colnago? Nato e cresciuto per fare questa cosa qua. Nulla di più.

Il cielo di questo ottobre 2023 è un giallastro paglierino e solo quando il gruppo ha superato il Passo di Ganda si inizia a fare più blu. In mezzo al bosco si fa il ritmo, si scandisce come un tam-tatum-tam-tatum. Il gruppo sembra una nave che risale l'Amazonas e in testa risuona la musica lirica di Enrico Caruso. C’è il sibilo delle catene ben oliate, c’è il ronzio delle radioline, lo stridere dei freni lo lasciamo alla temibile discesa giù dal Selvino dove sbagliare significa rischiare di fare un brutto volo. I rami degli alberi inneggiano all’arrivo di un autunno ancora leggermente sbiadito, a volte coprono gli sguardi dei corridori, altre sono una perfetta cornice a dei bizzarri e inquietanti quadri contemporanei creati dall’intelligenza artificiale. La stringa dice: “ciclista che scatta in salita e tutto intorno alberi, pittura contemporanea”. Le maglie UAE si nascondono come una tribù che ti osserva dietro le fronde, e poi come d’incanto attaccano. Davanti al gruppo, Quick Step e Jumbo Visma: fino a poche ora prima sembravano sul procinto di diventare una cosa sola, ma ora, in provincia di Bergamo, non fanno più prove generali sul futuro, piuttosto gettano in concreto sulla strada tutto quello che hanno. Da una parte si pensa di lottare per Evenepoel, Alaphilippe, perché no Van Wilder, ma d’improvviso è il momento di Bagioli. Dall’altra tutti uniti per Primoz Roglic alla sua ultima gara in giallonero, promesso sposo alla BORA-hansgrohe.

Ci prova Adam Yates su questo Passo di Ganda, il gemello allunga ed è solo l’anteprima sui nostri schermi. Un trailer dove si vede un uomo UAE fare l’andatura davanti. Quando si stacca Pogačar pensi: sogno o bluff? Non si capisce in verità: poiché rientra con un balzo non c’è tempo di perdersi in elucubrazioni. E quando riparte, ormai il gruppo si è già accartocciato su se stesso come una lattina piegata con la sola forza della telecinesi. Restano in pochi. Con loro Pogačar, oppure Tadej, oppure Pogi, ormai è diventata consuetudine chiamarlo con diversi nomi: a furia di vederlo entrare nelle nostre case tramite quelle sue azioni e la sua maglia bianca al Tour (che dall’anno prossimo non vestirà per sopraggiunti limiti di età, come vola il tempo!). Spinge forte con ogni parte del suo corpo, mentre chi gli sta dietro arranca, si attacca con ogni mezzo lecito alla sua bici. C’è di nuovo quell’attimo di calma su in cima. Lo riprendono. Sono ancora meno di quei pochi. Ci si guarda, di nuovo, ci si avvicina e ci si annusa come segugi che fanno tra di loro conoscenza. Uno sguardo tira l’altro, uno scatto, tira tu, sembrano dire i superstiti in testa. Poi parte di nuovo Pogačar. Dove non possono gambe che non sono certo le migliori della stagione, può l’astuzia.

Tadej Pogačar nel 2023 ha conquistato, giova ricordarlo: Giro delle Fiandre, Parigi Nizza, Amstel Gold Race, Freccia Vallone, podio al Tour e al Mondiale, soltanto due settimane dopo, eppure è arrivato a Il Lombardia con l’idea di vincere ancora. Nonostante il dolore che provoca la stanchezza.

Non è al meglio, non puoi umanamente essere al 100% dopo una stagione così, arrivato alla prima settimana di ottobre. Nemmeno al 90%, forse sarai intorno all’80%, ma giusto perché sei Pogačar. Non è al meglio, ma tra Passo di Ganda e Bergamo vola, squarcia quell’attesa sull’ultima salitella prima del traguardo.

Le braccia dei tifosi, quando la strada ricomincia a salire e allo striscione d’arrivo manca sempre di meno, non cercano più di strapparlo via, ma sono tese, il palmo spalancato per dare un cinque, una spinta, se possibile, dopo aver sofferto insieme a lui: pochi minuti prima di affrontare il Largo di Colle Aperto, infatti, a Pogačar vengono i crampi e alla corsa un sussulto, ai suoi tifosi algofobici, smarrimento.

Per un attimo le carte paiono potersi mescolare ridando un senso di incertezza a una gara che pareva già segnata soltanto pochi chilometri prima. Quel dolore passa. Quel silenzio si fa rumore. Pogačar gestisce. Citando Byung-Chul Han: «Non glorifico il dolore, tuttavia senza di esso la nostra esistenza sarebbe incompleta». Pogačar spezza quella gabbia, verso la libertà e oltre, verso il traguardo di Bergamo, verso il terzo Lombardia. Il primo accoppiato con il Fiandre, come Kuiper e van Looy, come nemmeno Merckx. Succede sempre così nel ciclismo. Ci si sbatte, si supera il dolore, poi quando vince Tadej Pogacar diventa una cosa-del-cuore.

L'UCI Track Champions League di Francesca Selva

«Quei cinque anni in giro per i velodromi del mondo sono serviti, ne è valsa la pena». La telefonata era arrivata mentre Francesca Selva stava impacchettando la bicicletta per una gara e, per alcuni istanti, dopo aver chiuso la chiamata, non era riuscita a fare altro che abbracciare ripetutamente sua madre e suo padre, mentre piangeva, forse rideva, senza dire nulla, senza spiegare cosa fosse accaduto. Ora che tutti sappiamo, perché è già successo, perché l'abbiamo vista, che, dall'altra parte del telefono, quel giorno, le avevano annunciato che avrebbe preso parte alla UCI Track Champions League, lei ripete più volte quella stessa frase e prosegue: «Direi che era un sogno, ma, la realtà, è che non poteva neppure essere un sogno, non per me almeno. L'anno scorso ci avevo provato, quest'anno no. Sono disponibili diciotto posti per ogni gara e dodici di questi vengono dai Mondiali, gli altri sono affidati alle wild card. Per chi ha fatto il mio percorso, essere scelta in quel modo ha un'importanza notevole, in grado di dare risposte a molte domande». Da quel giorno, allenamenti su allenamenti, perché, ora che c'era l'opportunità, lei non poteva mancare, lei doveva fare ancora di più, sempre di più. In fondo, è questa la realtà dei ciclisti, non a caso, anche oggi, quando parliamo, al termine dell'allenamento, la prima cosa che ci dice è: «Sono sfinita. Avrò fatto sessantasei volate: durante le ultime due credevo proprio di svenire, invece le ho finite tutte, la stanchezza passerà».

Allenamento su allenamento, ancora, nonostante la Champions League sia finita. Proprio in mattinata, parlando con un amico, spiegava che, quando ci si accorge del tratto di strada che manca per arrivare al traguardo, soprattutto quando la strada è ancora molta, ci sono solo due possibilità: lasciare perdere oppure proseguire. E, se si sceglie di proseguire, nonostante l'obiettivo sia ancora molto distante, bisognerà essere disposti a mettersi in gioco come non mai. Detto-fatto. Che Francesca Selva stia facendo quel che le piace, quel che vuol fare, è quasi ovvio: pedalare è la sua passione, la conoscenza delle persone e del mondo, che ha accumulato negli anni in giro per i velodromi, è il contorno perfetto di quella bicicletta, che affronta le leggi della fisica, ma, quando parla di percorso, Selva aggiunge qualcosa ed è proprio quel qualcosa che l'ha fatta reagire così al telefono, lo stesso qualcosa che le ha fatto parlare così all'amico: «Il mio non è un lavoro: non ho alcun compenso per quel che faccio, non l'ho mai avuto. Per poter correre, ho sempre fatto altri lavori: le risorse che adopero per finanziarmi, sono quelle che ho risparmiato. Forse, un domani, avrei potuto pensare di usare quei risparmi per comprarmi una casa, lo so bene e, ogni tanto, ci penso, mi faccio tante domande. Se nulla cambierà, verrà il giorno in cui quei risparmi non basteranno più e dovrò tornare a lavorare: se accadrà, almeno saprò di non avere rimpianti. La realtà è che non sono mai stata una professionista nel senso classico del termine, rispondo solo a me stessa, da tutti i punti di vista. Avendo lavorato e pedalato contemporaneamente conosco ciò che significa: serve il triplo dell'energia e può non bastare. Non c'è nessuno che ti chieda di allenarti, che controlli i tuoi allenamenti, ma se non li fai, se non li fai al meglio, non vai avanti, sprechi tempo e occasioni, mentre tutti i risparmi se ne vanno e tu resti immobile. Però, nonostante questo, per me il ciclismo non è mai stata un'abitudine, ho sempre voluto salire su quella bicicletta. Dico di più: il giorno in cui non dovessi più volerlo, smetterei». Allora, con queste premesse, possiamo partire anche noi, nel racconto, per la UCI Track Champions League.

Una partenza complessa, perché, ben presto, la felicità di essere stata scelta, non basta più. Il livello è molto alto, il formato di gara differente, come i rapporti che è necessario spingere, rapporti che, solitamente, non spingono nemmeno i colleghi uomini nel quartetto, di conseguenza le velocità aumentano, le gare sono più corte. Selva ha fatto un grosso lavoro a livello fisico e metabolico, si è allenata all'aperto, in quanto il velodromo di Montichiari non era disponibile: «L'asticella era posta molto più in alto. Normalmente giravo a cinquanta chilometri orari e sprintavo a cinquantacinque, lì si girava a sessanta e si sprintava a sessantacinque. In queste condizioni, risulta subito evidente chi corre per vincere e chi, invece, deve accontentarsi di partecipare, facendo un'altra gara. Ho capito subito di non poter competere, di dover solo partecipare e mi ha fatto male perché una atleta vuole almeno provare a conquistare la gara a cui partecipa». Accanto a lei c'è Miriam Vece, si conoscono da tanto, ma il rapporto si stringe in queste settimane, ci si confronta, ascolta i suoi consigli, prova a sdrammatizzare, a non pensarci, non ci riesce. Una sera, inizia a scrivere, per lei è sempre stato così: nella mente è tutto confuso, sul foglio le idee prendono forma, si chiarificano. Questa volta, poi, la scrittura è su un social e chi legge la cerca, le manda un messaggio: «La maggior parte delle persone mi hanno scritto che avrebbero pagato per essere al posto mio, anche solo per poterci essere, a prescindere da tutto il resto. Lì ho capito che stavo sbagliando, che, a parti inverse, avrei detto o pensato lo stesso. Dovevo godermela, apprezzare quel che stava succedendo ed essere paziente oltre che testarda». In corrispondenza delle ultime due prove, a Londra, in effetti, le cose cambiano: torna ad apprezzare le più gare in un giorno, la continua possibilità di sbagliare, ma anche di rifarsi, l'intensità e la velocità di ogni prova, non a caso la sua preferita è la madison, la coniugazione di doti fisiche, tecniche e di intelligenza tattica, la necessità saper correre in tutte le sfaccettature, che trovava anche nel cross, disciplina che tornerebbe a praticare volentieri, non fosse che quel tipo di sforzo non è complementare con quello richiesto dalla pista. Insomma Francesca Selva torna a divertirsi e si vede.

Dirà qualcosa di simile quando, a Champions League terminata, incontrerà le studentesse della Harris Academy Chobham, a Londra. Un altro passo importante, perché sarà il primo speech completamente in lingua inglese e perché proprio non se lo aspettava: «Non credevo di aver nulla di speciale per meritare di tenere un discorso motivazionale a delle ragazze, cinquecento in due turni, per la precisione, spesso delle bambine, tra i dieci e i sedici anni, invece la mia storia interessava. Mi hanno ascoltato, e già questo sarebbe bastato, perché non è scontato essere ascoltati in quel che si dice, ma hanno fatto di più: al termine del discorso c'erano più di quaranta mani alzate. Significa che erano davvero curiose di capire, interessate a conoscermi. Ho detto che la vita merita di essere vissuta facendo quel che ci piace, quel che vogliamo fare: penso sia una sorta di dovere per ciascuno di noi, ognuno nel suo campo, ognuno per quel che desidera. Facile? Per nulla, ma non abbiamo bisogno di cose facili». Le domande sono tante, come i temi, le più frequenti sono sugli infortuni, sul riuscire a ripartire, sul non fermarsi, come se il ripartire fosse il primo pensiero: anche questo è significativo. Nel caso della ventiquattrenne veneta di Marcon, gli infortuni, spesso, sono arrivati nei momenti più difficili del percorso, quando avrebbe anche pensato di lasciare, e sono stati la spinta per tornare.

Selva, intanto, ha ripreso a correre anche su strada, con una squadra continental e spera nel ritorno in nazionale. Il giorno successivo al ritorno a casa, era già in strada ad allenarsi. Sì, la prossima volta, vuole essere lì davanti, a lottare per quella volata che, quest'anno, ha visto da dietro. Lo vuole e farà di tutto per farcela. Per ora, è contenta così.

La nuova strada di Silvia Zanardi

Se Silvia Zanardi potesse tornare indietro nel tempo, tornerebbe a circa cinque anni fa. Non in una data qualsiasi, bensì nei giorni del suo approdo, giovanissima, appena diciotto anni, al team BePink: «Vorrei parlare con la ragazzina che ero, non per rimproverarle qualcosa, le direi semplicemente brava. Brava per tutte le volte che si buttava in volata, anche se finiva più spesso a terra che in top ten. Brava per l'istinto a cui sapeva dare retta, per aver dato tanto, per aver pensato a crescere, senza fretta, per aver creduto a quel che pensava. Era proprio piccola quella ragazza, le sarebbe servito sentirselo dire». Ed è, forse, anche da questo viaggio nel tempo che arrivano delle certezze, da mettere lì, come punti fermi: «Se già faceva risultati quella ragazzina, vuol dire che si può fare, che, oggi, posso fare bene, meglio, no?». La riflessione prende le mosse dall'anno appena trascorso: una stagione in cui Zanardi avrebbe voluto di più, parla di maglie e di medaglie che non ha conquistato e a cui puntava. Sono questi fattori a farle considerare il 2023 come un anno non del tutto positivo, anche se è cresciuta, a livello fisico e soprattutto a livello mentale, con la vittoria al GP Liberazione che, seppur con una startlist ridimensionata, è stata importante. L'amaro peggiore è quello della corsa a punti, al Mondiale su pista: «Non me lo tolgo più quel rammarico e, più ci penso, più rivedo la gara, più vedo gli errori, li capisco e capisco che non dovevo farli».

Certo. il dispiacere si sente, ma non la blocca. A Silvia Zanardi stare comoda non piace, avverte il bisogno di mettersi continuamente in discussione, la scomodità è un pungolo, e, se per altri discorsi pondera ogni ragionamento, qui le sue parole sono dritte, secche: «Le cose non vengono calate dal cielo: ci si arriva dandosi da fare, faticando, hanno valore proprio per questo, gli uomini e le donne devono impegnarsi e contare solo sulle proprie forze. Ho fatto io questa scelta, quindi mi rimbocco le maniche e pedalo. Ho firmato per un solo anno, per essere sempre spronata, per non avere certezze su cui sedermi». Sì, dall'anno prossimo, le pedalate saranno nel World Tour, perché è ormai ufficiale il suo passaggio al team Human Powered Health. Una scelta che in molti le chiedevano da tempo e lei avrebbe anche potuto prenderla tempo fa, perché diverse squadre l'hanno cercata. Zanardi ha sempre aspettato e, nel frattempo, attorno, le voci dicevano che era un peccato, che sbagliava, si chiedevano cosa stesse attendendo. Lo spiega con decisione: «Di essere pronta e di poter rispondere a quello che un cambiamento simile richiede. Bisogna investire sulla propria persona, migliorare negli allenamenti, capire che il ciclismo sta diventando un lavoro. A diciotto anni non puoi saperlo fino in fondo, non sei ancora abbastanza consapevole di determinate cose. Le persone più vicine a me hanno sempre cercato di guidarmi a fare quel che sentivo, che volevo, a valutare le situazioni, a prendere la decisione migliore, anche se si trattava di aspettare. Si può aspettare e, nel frattempo, continuare a correre».

In questo, quella ragazzina a cui Silvia Zanardi parlerebbe e Zanardi di oggi, colei che ha scelto di fare il passo verso il World Tour, non sono per nulla diverse ed il tempo non ha cambiato nulla. Nemmeno il tono di voce con cui torna a dirci: «A me piace correre».

Confessa che trae sempre le stesse sensazioni dall'andare in gara, che allenarsi le piace, ma non riuscirebbe ad allenarsi e basta, per lei la bicicletta è anche il momento della competizione, della verifica, quello in cui ci si confronta con le altre atlete e si capisce quanto si va, cosa c'è da migliorare, un momento in cui ci si ritrova e si sta in compagnia. Gli insegnamenti di Walter Zini sono chiari: fino a quest'anno un direttore sportivo, dall'anno prossimo, comunque, il preparatore, ma non solo. Silvia Zanardi dapprima scherza: «Diciamo che non riusciamo a separarci, nonostante ci sia un rapporto di amore e odio. Walter sa quanto lo stimi e gli sia riconoscente, ma pure quanto, certe volte, riesca a farsi detestare». Poi torna seria: «Non è stato solo un direttore sportivo, è un fratello, un padre, un amico, anche. Mi conosce bene, per questo ho voluto ancora lui come preparatore». In Human Powered Health troverà, anzi, ritroverà Giorgia Bronzini, che ha scelto di scommettere su di lei, con cui c'è una vicinanza geografica ed anche di vissuto, che permette di comprendersi, soprattutto su un fatto: la pista.