Il viaggio di Cala Cimenti

Gabriel Garcia Màrquez lo aveva scritto: il colonello Aureliano Buendìa si sarebbe sempre ricordato di quel lontano giorno in cui il padre lo accompagnò a scoprire il ghiaccio. “Cent’anni di solitudine” inizia proprio così, con questo ricordo. Non è un romanzo, non c’è un paese di poco più di venti case di argilla e canna selvatica come Macondo, ormai tutte le cose hanno un nome e indicare con le dita è un privilegio dei bambini, ma il nostro reale conserva retaggi di qualcosa che Màrquez sapeva bene. Cose semplici e genuine, come fare il pane, andare in bicicletta, accarezzare le foglie per sentirne la consistenza, parlare con gli animali e percorrere un sentiero di montagna sulle spalle dei giganti, che altro non sono che gli adulti. «Il valore dei viaggi – racconta Cala Cimenti – me lo ha insegnato papà, da lui ho imparato la bellezza dell’esplorazione, il significato della scoperta». Cala è un alpinista e quel nome, che in realtà sta per Carlo Alberto, è un po’ un ossimoro: la montagna attira verso l’alto, qualcosa che “cala” è qualcosa che scende. «Nel tempo questa è diventata la mia vita. C’è qualcosa di vitale nella possibilità di scoprire e poi raccontare, qualcosa che ti risveglia. Come la coscienza dei limiti e la possibilità di oltrepassarli. La nostra vita si svolge per la maggior parte del tempo in luoghi protetti, al riparo dai rischi. L’alpinismo ti porta fuori da questa dimensione: lì devi essere tu ad avere cura di te stesso, devi essere tu a valutare le condizioni esterne e ad interagire con esse. Non puoi barare. Se solo pensi di barare, corri un rischio enorme: il rischio di non tornare più. L’alpinismo è un gioco, un gioco complesso».

Ora l’alpinismo è il suo lavoro, ma da ragazzino Cimenti aveva una forte passione per il ciclismo: «I miei pomeriggi li trascorrevo sempre in bicicletta, a girare per il paese. Sono passato attraverso la disciplina della mountain bike per arrivare alla strada. Ho smesso solo perché andando avanti e diventando juniores, il ciclismo avrebbe assorbito tutto il mio tempo e non avrei più potuto studiare; però il ciclismo non ha mai smesso di piacermi». Nella vita, però, ci sono ricordi che restano lì, depositati da qualche parte ai bordi dell’anima e non importa se per molto tempo non hai nemmeno una bicicletta da corsa in casa, non importa se le circostanze ti hanno portato altrove, qualcosa resta instillato e, chissà quando, tornerà fuori. Un giorno Cala Cimenti ha un infortunio, una lacerazione di sei centimetri del polpaccio. «Un brutto infortunio, seguito da uno stop e da un periodo di recupero di più di due mesi. Parte della riabilitazione consisteva proprio nell’andare in bicicletta» .

La bicicletta è tornata, non importa come ma è tornata, tutto nasce così. La pandemia farà il resto. «Molti dei progetti che avevo sono saltati proprio a causa della pandemia, io stesso ho avuto il Covid. A casa pensavo e ripensavo. Sentivo di voler fare qualcosa, dovevo solo capire cosa». La bicicletta diventa per Cala quello che, per lui, non era mai stata: «Per me è stata la prima vera esperienza di cicloturismo. Spesso sottovalutiamo la possibilità di viaggiare con altri mezzi, mezzi diversi da quelli abituali. Pedalare ti permette di attraversare fisicamente colori, odori, suoni, natura, paesi e strade. Cambia tutto: in quei momenti vivi il contesto, ti immergi nel contesto. Non solo. Se interpreti il viaggio come l’ho interpretato io, conosci persone, usanze e modi di vivere. Conosci il senso più vero dell’ospitalità quando vieni accolto in una casa per riscaldarti o riposarti».

Cala Cimenti parte da Cuneo intorno alla metà di ottobre, il progetto è quello di attraversare l’Italia in bicicletta, tutte le ventuno regioni, fermandosi in diversi paesi e approfittandone per una attività da svolgere all’aria aperta: arrampicata, parapendio o anche una semplice camminata in montagna. C’è un carrello di quaranta chili con lui, lì dentro si trova tutta l’attrezzattura necessaria. In realtà le problematiche legate al Covid-19 obbligheranno Cala a tornare a casa prima del tempo, dopo che dalla Liguria, era transitato per l’Emilia e la Toscana, proprio mentre stava per dirigersi nel Lazio. Sono trascorsi ventiquattro giorni dalla sua partenza. Nel tragitto percorso, però, c’è già tutto. «Sono sincero, mi immaginavo un viaggio diverso, forse più tranquillo. I primi giorni, percorrendo la via del Sale, sono stati davvero tosti. Dalla fatica ho davvero pensato di mollare tutto e tornare a casa».

Ma il Cala tiene duro, forse più grazie alla testa che ai muscoli indolenziti. I momenti difficili non sono finiti ma, adesso assumono, un’altra sfumatura: «Nei tre giorni in Liguria sono incappato in una bufera d’acqua e vento forte, che ha causato una frana sul percorso. Vorrei saper raccontare la goduria di quella doccia calda in un bed and breakfast di Spotorno: impagabile dopo giorni a dormire al freddo. Poi ho dovuto aspettare che arrivassero le condizioni climatiche ideali per lanciarmi col parapendio. In Emilia-Romagna ho trascorso tre giorni in un bed and breakfast connesso ad una fattoria dove si produce parmigiano. Ho dormito in alta montagna, con una tenda a bordo strada. Ho dovuto pensare a procurarmi il cibo. Arrivato a Pisa ho incontrato vecchi amici e ho ”volato” con loro. In meno di un mese ho cambiato tre volte le pastiglie dei freni della bici, ho dovuto far fronte all’usura del cambio, all’usura della bicicletta. Non è forse una scoperta anche questa?».

Non c’è viaggio che non racchiuda un significato, voluto o meno, palese o nascosto, raccontato o lasciato all’interpretazione di chi, in altre faccende affaccendato, sfiori qualche rotta percorsa dalle tue ruote. Ed il viaggio di Cala Cimenti è stata una celebrazione: «Volevo celebrare la libertà ritrovata. Il mio era un inno alla libertà, che è come l’aria, e come tutte le cose che scopriamo quando ci mancano. Per questo volevo spostarmi in tutte le regioni d’Italia, volevo portare in giro questa libertà e fermandomi mostrarla nelle sue vesti migliori, quelle delle attività che si fanno all’aria aperta. Purtroppo non mi è stato possibile finire questo viaggio, la libertà si è nascosta un’altra volta. Ma tornerà, sono certo che tornerà. Coltiviamo questa speranza. Proviamo a immaginarla, facciamo questo sforzo. Immaginiamo il giorno in cui farà ritorno. Non sentite che bello?».

Foto: Cala Cimenti

I nuovi inizi di Ivan Basso

Quanto vento in faccia ha preso Ivan Basso? «Il vento è una componente importante del ciclismo. Tu corri in strada e il vento soffia in strada. In gruppo, si dice spesso: “c’è vento contro”. Il vento contro c’è in gruppo ma anche nella vita di tutti i giorni. Quante giornate facili possono esserci in una vita? La maggior parte sono col vento contro ed è col vento contro che cresci. Solo lì impari e ti migliori. Il vento devi prenderlo sulla tua testa. Se stai a ruota, arrivi secondo. Quando sei al vento, fai fatica ma ci stai provando, stai insistendo. Ed è importante stare al vento. Fondamentale per un uomo».

Un vento difficile da raccontare, perché poi il vento devi sentirlo sulla tua pelle per capirlo. Devi sentire che respinge la tua pedalata per trovare il coraggio di continuare a spingere. Per capire perché quel coraggio è essenziale. «Raccontarsi è molto difficile. Almeno, per me lo è sempre stato. Fatico a raccontarmi ai miei corridori, puoi immaginare con i miei figli. Qualcosa però filtra, qualcosa passa, qualcosa lo racconti comunque e lo racconti indirettamente, con i gesti, con i messaggi quotidiani. Sai, i miei figli hanno età diverse. Domitilla e Santiago hanno vissuto certi momenti, li ricordano, li hanno sentiti, percepiti. Per i più piccoli questo non è stato possibile. Loro hanno comunque voglia di conoscere e di conoscermi sempre meglio. Sanno che papà è stato un ciclista ma vogliono entrare fino in fondo in quel mio essere. Domitilla frequenta il Liceo Classico e quando le sue professoresse le hanno consigliato di scegliere dei libri da leggere, lei ha scelto “In salita controvento”, la mia biografia, scritta con Francesco Caielli. Santiago è più pigro e non l’ha letta ma se l’è fatta raccontare. Sono abbastanza contrario all’abuso di tecnologia digitale per i più giovani ma ogni tanto lo vedo mentre fa i rulli e cerca in rete video della mia vittoria all’Aprica, allo Zoncolan, al Tour de France. C’è curiosità. Pensa che Levante, che è in quarta elementare, ha voluto quel libro e ne legge qualche pagina al giorno. Anche lui vuole capire chi è papà, vuole farsi raccontare papà. Io cerco di arrivare a loro come padre, non come ciclista. Ma il loro papà è stato ciclista per una vita e, ciò che ha imparato, lo ha imparato correndo in bicicletta. Tu sai cosa ti passa per la testa la notte prima di una tappa di montagna in cui ti giochi il Giro d’Italia? Non si può descrivere, è complicatissimo. Sono cose che difficilmente capitano nella vita di tutti i giorni. Del ciclismo mi resta questo ben prima delle vittorie. So come affrontare quei momenti, se si dovessero ripresentare sotto altre forme. Da padre è questo che ho il dovere di trasmettere ai miei figli».

Ivan Basso si ferma, riflette, poi riprende a parlare e questa volta è lui a porci una domanda: «Cosa ti insegna il ciclismo?». C’è un attimo di silenzio, stiamo per iniziare noi a rispondere, quasi i ruoli si siano capovolti, in realtà riprende lui, dando un freno a quel mulinello di parole con cui aveva iniziato a parlarci. La voce si appoggia sul diaframma, il tono è leggero, quasi confidenziale, le voci della hall dell’albergo svaniscono sullo sfondo. «Non siamo invincibili. Non lo siamo come uomini prima che come ciclisti o come campioni. Nel ciclismo si hanno dei compagni di squadra. Tu devi sapere che loro sono lì per te, che se hai bisogno, se sei in crisi, loro possono aiutarti. Devi capire che è necessario avere il coraggio di chiedere aiuto e sapere quando farlo. L’aiuto va chiesto prima di crollare. Se hai paura, se non ti senti bene, devi guardare i tuoi compagni negli occhi, il giorno prima o la mattina, prima della partenza, e dirglielo. Nella vita, tutti abbiamo persone di fiducia. Loro possono salvarci quando abbiamo paura o non ce la facciamo più. Il ciclismo ti insegna l’umiltà, la capacità di chiedere aiuto senza temere di apparire debole».

Ivan Basso, oggi, è uomo che ha capito le poche cose che contano veramente e, capendo questo, ha avuto ben chiaro l’unico modo possibile di comunicare con i suoi ragazzi, i ragazzi della Eolo-Kometa. «Non c’è poi moltissimo da dire ma quelle poche cose vanno dette in modo estremamente semplice ed interessante. Devi capire quando è il momento di parlare: in certi momenti parlare è inutile se non dannoso. Devi saper aspettare. Poi arriva il momento di parlare e allora è importante saper analizzare la situazione ma soprattutto trovare un gancio per un stimolo, per proiettarti in avanti e non indietro. Per capire dove stai andando, dove vuoi andare e soprattutto come vuoi arrivarci».

In questo tornano le parole di Aldo Sassi, preparatore di Ivan, una delle persone che lo hanno sempre affiancato, anche nei momenti in cui c’era il vuoto: «Aldo me lo diceva sempre: “Certe volte le cose non vanno perché non vanno. Non c’è molto da fare. Puoi continuare a inseguire il motivo a vuoto per mesi. Talvolta sono tanti piccoli fattori che non riesci neppure a trovare. L’analisi, costruttiva e severa, è importante, fossilizzarsi su quei motivi è deleterio. Ti affossa. Concentrati sulla ripartenza”. Pensaci bene: se vinci o se perdi, devi comunque ripartire. Ti chiederanno altri risultati e solo ripartendo potrai ottenerli. Il tuo focus deve essere la ripartenza perché si riparte sempre. Nel ciclismo è una costante: riparti per l’allenamento successivo, per la gara successiva, per la tappa successiva. In una gara quante volte riparti? Parte il gruppo, parte la fuga, riprendi la fuga e riparti, rilanci, magari riparte la fuga, riparti tu, per un ventaglio o una caduta. Bisogna imparare a ripartire perché saremo sempre chiamati a farlo».

L’inciso è colloquiale e disarmante per semplicità e profondità di senso e contenuti. «I corridori sono bravi, i corridori fanno quello che viene detto. Il punto non è questo. Il punto è la capacità di leggere bene la gara insieme, da gruppo, dando indicazioni precise. Non sei solo nemmeno a impostare la gara: è necessario confrontarsi con gli altri componenti dello staff. Altrimenti l’analisi successiva è inutile: è sbagliato criticare dopo, bisogna lavorare bene prima. Le cose si preparano e nella preparazione c’è già molto di quello che accadrà dopo».

Per imparare è necessario prestare un occhio agli altri sport, anche quelli apparentemente più diversi dal tuo. Soprattutto è necessario ascoltare. Ivan Basso quest’inverno si è trovato a sentire una conferenza di Julio Velasco, maestro della pallavolo. «Lui dice che, nel momento in cui si diventa allenatori, direttori sportivi o dirigenti, è necessario “uccidere” il giocatore che si è stati. Il tempo passa e cambia le cose: è tutto diverso rispetto a quando correvo io. I miei ragazzi sanno benissimo chi sono e cosa ho fatto durante la mia carriera. Non serve dirglielo, è proprio inutile. Si rischia di cadere nel: “Se ci fossi stato io, avrei fatto meglio”. Un errore madornale. È un altro mestiere. Serve la coscienza del fatto che hai tutto da imparare anche tu. Un’altra ripartenza».

Nel 2006 Ivan Basso vince il suo primo Giro d’Italia, poco dopo c’è il Tour. Basso è atteso a uno storico bis. Non avverrà. L’Operación Puerto, scandalo doping scoppiato in Spagna, lo raggiunge e lo travolge alla partenza del Tour, il 30 giugno 2006. In un primo momento Ivan Basso nega ogni responsabilità, poi ammette le proprie colpe. Il varesino lo dichiara serenamente. «Qualche anno fa l’ho detto: è stato difficile ma tutte le cose che sono accadute in quel periodo, mio malgrado, le ho cercate e volute io. Gli errori li ho fatti io ed era giusto pagarli. Anche nella sofferenza cresci, anche nella vergogna cresci. La bellezza dell’equilibrio la capisci quando lo perdi. Quando tocchi il fondo, se sai resistere, scopri che in realtà sei nel momento in cui hai più slancio per proseguire. Dal fondo, si salta meglio. Credo di essere un uomo migliore oggi, anche grazie a quel periodo». A casa Basso in quei giorni arrivano delle lettere, sono quelle di Alfredo Martini. «Ogni volta che rileggi una lettera di Alfredo scopri qualcosa di nuovo, c’è della poesia. Martini parlava all’uomo che eri e a quello che saresti diventato. Non c’era nulla di banale, nulla di scontato. Non c’erano frasi fatte. Lui capiva il tuo momento e ti stava accanto. Per noi era come un padre. Nel mio periodo più difficile, lui c’era e sapeva cosa dirmi. Parlare alla sofferenza è difficilissimo, certe parole sarebbe anche meglio non dirle. A cosa serve dire a chi sta male: “Tranquillo, passerà”. Se devi dire così, non parlare. Per dire qualcosa a un uomo in difficoltà serve una profonda sensibilità, un’intelligenza acuta. Prima parlavamo di vento? Lì avevo un uragano contro».

Aldo Sassi ha raccontato che Basso, al suo ritorno dopo la squalifica ha convissuto per lungo tempo con un forte senso di colpa. «Ivan si sentiva in debito, sentiva di aver mancato di rispetto al proprio mondo e soffriva per questo. Al suo ritorno in gruppo, ogni attacco era per dimostrare di essere ancora quello di prima. Per rendere qualcosa al suo pubblico. Al pubblico che non lo aveva mai abbandonato».

Ivan Basso si ritrova nell’analisi del suo preparatore, un’analisi vissuta e sofferta. «Come quantifichi il senso di colpa? Non puoi. Il punto è trasformarlo in altro. Questo era il passo. Sassi da una parte e Liquigas dall’altra mi hanno preso per il braccio e tirato fuori dal baratro. Ricordo come adesso il giorno in cui ho firmato, a Brescia, da Zani. Sono riusciti a non farmi sentire un corridore di cui avere pena. Non mi hanno fatto firmare per compassione, mi hanno fatto firmare perché credevano in me, perché mi ritenevano un corridore forte».

Il Giro 2010 arriva così e Basso si ripete, alla grande. Tutti ricordano la sua scalata allo Zoncolan, i suoi occhi a divorare la salita. Lui parla di Verona e di quel podio inconsueto, quello ritratto nella foto che tiene nel suo studi. «Il podio, di solito, eleva gli atleti sopra il pubblico. All’Arena no. All’Arena c’è il pubblico sopra e gli atleti sotto. Ma è giusto così, quella vittoria per me è stata una restituzione di qualcosa al mio pubblico. Loro dovevano essere in alto, non io». Una parte della forza del ciclista di Cassano Magnago risiede nella sua convinzione. «Quando da ragazzino andavo a vedere le gare, sognavo di vincere il Giro d’Italia. Poteva sembrare assurdo all’epoca, ma è successo. La stessa cosa siamo chiamati a farla adesso io e Alberto Contador: provare a portare questa squadra fra le migliori al mondo. Ci riusciremo? Vedremo, intanto ci proviamo. Con Alberto abbiamo condiviso gli ultimi anni da professionisti: io sentivo di aver finito il mio ciclo, lui sapeva di poter vincere ancora qualcosa ma avvertiva un cambiamento. Quando chiedi a Contador: “Perché vuoi fare questa cosa? Non credi sia difficile?”. Lui te lo dice: “Certo ma anche vincere un Tour de France è difficile eppure…”».

Proprio il Tour de France è stata la culla di Basso, la corsa in cui ha costruito la sua prima parte di carriera. Sempre lì, a giocarsela. Fino al podio, al terzo e poi al secondo posto. Tutto è partito da quel 16 luglio 2004, da quella vittoria a La Mongie, con gli occhi lucidi e la dedica a mamma, che sta attraversando un momento difficile. C’è un ragazzo che sta diventando uomo e c’è un uomo che, senza mamma vicino, senza poterle più raccontare nulla, dovrà affrontare tutta la vita. Lo stesso uomo che, in quel momento, sta crescendo anche come ciclista. Lo sa bene Giancarlo Ferretti, direttore sportivo di Basso, ai tempi di Fassa Bortolo: «All’inizio Ivan si accontentava. Se arrivava secondo, dietro a un corridore forte, era felice. Non rischiava. Gli andava bene il secondo posto. Quante volte ci ho discusso: “Piuttosto provaci. Magari arrivi con due minuti di ritardo, magari però vinci. Che senso ha aspettare così?”».

Basso se ne ricorda: «Ferretti aveva questa capacità. Era un “sergente di ferro” ma con un cuore gigante. Non si accontentava mai ma, allo stesso tempo, andava sempre bene quello che facevi. Sapeva che eri al massimo ma ti incitava a fare ancora di più, ti spronava e tu riuscivi a dare anche più di quello che avevi». Quando parla ai suoi ragazzi, Ivan Basso, ha ben presente ciò che Ferretti diceva a lui. «”Quando si è giovani è importante la spiegazione della condotta di gara ma, allo stesso modo, servono consigli per la tua quotidianità. Lavorare con un ragazzo giovane significa accompagnarlo nella crescita”. L’ho detto giusto oggi: “Avete davanti il futuro. Fate uno dei lavori più belli in assoluto. Fate attenzione ad usare bene questa possibilità”. Ferretti non voleva che comprassimo macchine di lusso, orologi preziosi, ci spronava a risparmiare e, semmai, a investire in qualcosa di duraturo, come la casa. Ci invitava ad essere degli onesti risparmiatori. Questi corridori hanno la possibilità di cambiare la propria vita per sempre: si parla di guadagnare centinaia di migliaia di euro per anni e anni. Alcuni atleti guadagnano come l’amministratore delegato di una multinazionale: non è facile ricoprire quel ruolo. Le vittorie, i successi, oltre ad essere una soddisfazione personale, sono un pezzo di costruzione del tuo futuro. Devi rispettare il valore del denaro e del lavoro: un corridore che fa bene il proprio lavoro, è un corridore che non ha nemmeno il tempo per spendere quei soldi».

Basso ha quarantatré anni e non sopporta le generalizzazioni e le semplificazioni: «Sai cosa accade? Alcuni direttori sportivi vanno sul bus e, dopo gara, dicono ai ragazzi: “Se partivi prima, vincevi”. Questo i ragazzi lo sanno già. Come sanno che se parte una fuga di quattro corridori, il quinto deve essere il nostro. Ferretti, scherzando lo diceva sempre: “La fuga parte in testa al gruppo, non in coda”. Era un modo come un altro per invitare a non dire ovvietà e a non parlare col senno di poi. Lo stesso discorso potremmo farlo per chi continua a parlare dei “propri tempi”. Cosa significa dire “ai miei tempi”? I tempi passano, cambiano. Il punto è riuscire a seguire il tempo che cambia. Spesso, se vai a vedere, chi si richiama ai vecchi tempi andati, in realtà, non sta più facendo nulla».

Non le sopporta in generale, le sopporta ancora meno quando queste generalizzazioni vanno a toccare i giovani. «L’errore è l’estremo. Su quello siamo tutti d’accordo. Ci devono essere delle regole e noi queste regole le poniamo. Regole ben chiare. Ma il mondo è cambiato e non accettarlo è assurdo. I ragazzi di oggi non possono correre con le biciclette dei ragazzi di vent’anni fa. Non usiamo più i cellulari di vent’anni fa, come le macchine di vent’anni fa. C’è stata un’evoluzione, una crescita. Bisogna stare al passo di questi cambiamenti, respingendo ogni estremo e ponendo molta attenzione. Questi ragazzi si allenano bene, hanno i migliori materiali possibili ma, per andare forte, questo non basta. C’è una parte interiore, psicologica, che devi essere in grado di capire. L’allenamento non può colmare questo aspetto».

Guardare avanti e guardare indietro sono per Basso due facce della stessa medaglia. Già, perché in entrambe c’è il tempo ed il tempo passa comunque, che tu lo accetti o meno. Il tempo ti cambia comunque. «Sono cambiato in tante piccole cose da quando ho iniziato questo nuovo percorso alla Eolo-Kometa. Non credo ci siano stati errori grossi, sicuramente ci sono dettagli su cui adesso agirei diversamente. Alla fine, però, non è neanche giusto dire così. Noi siamo uomini, calati nel nostro tempo. Per vivere dobbiamo accettarlo, cambiare con lui, tollerare ciò che non si può cambiare e migliorare il resto. Se non accetti i cambiamenti del tempo, resti staccato, dietro al gruppo. A inseguire a vuoto. Cambiare idea è bello, cambiare idea è importante».

Foto in evidenza: Ufficio Stampa Ivan Basso

Luca Santini e la libreria a pedali

La storia di Luca Santini è una di quelle storie che iniziano per caso. Come tutte, del resto. O almeno come quasi tutte. La differenza la fa il fatto che la storia di Luca, questa storia, quella che vi raccontiamo, qualche anno fa ha rischiato di non essere tale e le storie rimesse assieme, quelle che sono così perché nessun altro finale pareva giusto, sono più preziose. Già, perché insegnano a non adeguarsi a un finale qualunque. Ma andiamo con ordine. «Sono sempre stato un appassionato lettore e come tale ho sempre sofferto il fatto che nel mio quartiere non ci fosse una libreria. A inizio anni 2000, proprio qui, ha aperto un teatro dedicato alla musica sinfonica. Ero anche appassionato di musica e, con qualche risparmio, ho pensato di aprire una libreria lì accanto: “Libreria Largo Mahler”, dal nome del luogo dove si trovava. Era il periodo dei megastore, il mio era un microstore. Una piccola libreria di qualità, appartenente al circuito delle librerie indipendenti. Sono stati dodici anni molto belli poi la crisi economica, la riduzione del numero di lettori nel nostro Paese, l’avvento delle piattaforme online ed il calo del mercato indipendente hanno causato una grossa crisi che ha portato alla chiusura della mia libreria». Non sono mancate iniziative tese a cercare di salvarla, quella libreria: dalle raccolte fondi, ai meeting, ai comunicati. Purtroppo non è bastato ed il 9 novembre del 2013 la Libreria Largo Mahler ha abbassato la saracinesca. Ma Luca Santini, in quegli anni, ha maturato un modo di concepire la cultura, che ha permeato ogni sua esperienza: «Naturalmente immaginavo che la libreria fosse un luogo di scambio culturale, ma quello che non avevo pienamente compreso è l’ampiezza di questo scambio. Il fatto che le librerie devono essere il più aperte possibile. Che in una libreria deve incontrarsi il maggior numero di storie che si possano immaginare. Serve il contatto con le persone, il rapporto che si instaura con coloro che vengono a prendere un libro. La libreria deve essere un luogo caldo, accogliente, dove sfogliare libri, dove scambiarsi storie ma, soprattutto, dove incontrarsi. La libreria, se nasce e cresce così, diventa un punto di riferimento del quartiere». Così, nel giorno della chiusura ufficiale, in libreria arrivano centinaia di persone e Luca Santini si commuove. Tutte persone che erano in prima fila per salvare quella libreria.

In quella fine di 2013 Luca Santini aveva ricevuto altre due proposte di lavoro, sempre nel campo dei libri. Sono due suoi colleghi a cercarlo per due lavori diversi e lui si fida: «Mi dicevo che almeno una delle due opportunità si sarebbe concretizzata. Invece no. Il 31 dicembre del 2013 andarono entrambe in fumo. A quel punto, cosa potevo fare?». Un passo indietro nel racconto lo porta a quando era più giovane, a quando non aveva ancora moglie e figli: «Credo di essere stato uno dei primi ciclo-viaggiatori d’Italia. Ricordo lo stupore che destava la mia bandierina italiana, attaccata alla bicicletta. Ho girato tutta l’Europa in bicicletta e ho conosciuto tanto. In realtà con l’auto ho sempre avuto un cattivo rapporto e anche per gli spostamenti in città ho sempre prediletto la bicicletta». Santini pensa e ripensa. Pensa a quel detto che avevano coniato in libreria: “Sopra la panca, la libreria campa”. La panca era quella situata davanti alla libreria, quella su cui, ogni tanto, si sedevano i lettori. Santini sente che quel detto non deve essere tradito e, valutando le diverse opzioni, trova un varco: una licenza da itinerante. Sì, come quella per vendere gelati, caldarroste e panini. In questo caso una licenza da itinerante per vendere libri: «I lettori non potevano più venire da me ma la città continuava da aver bisogno di un luogo di incontro. Un luogo in cui la cultura non fosse qualcosa di asettico ma di vivo, fatto di relazioni e di incontri. Un luogo per le scuole e le associazioni che senza sarebbero destinate a impoverirsi. Se nessuno poteva più venire da me, ero io a dovere andare da loro. Per farlo non potevo scegliere altro mezzo che la bicicletta, il mio mezzo prediletto. Un mezzo che ti porta ovunque senza inquinare, che crea relazioni, un vettore, che può anche portarti i libri sotto casa. Una libreria a pedali, la prima in Italia».

Ed è così che Luca è ripartito, affiancato da una bicicletta e da un cargo: «Le persone sono incuriosite da questo tipo di scelta. Una scelta per cui ci vuole coraggio. Una scelta che non è da tutti. Milano, come gran parte delle grandi città, è estremamente insicura sulle sue strade. Tra automobilisti e ciclisti manca il rispetto, manca la comprensione. Due radici fondamentali di qualunque interazione umana. Viaggiamo su delle strade insicure, con un cargo, pieno di libri, che può arrivare a pesare cento chili. Si fa anche fatica, fatica fisica, a spingere sui pedali. Per questo mi sono fatto aiutare dalla pedalata assistita, ma fai comunque fatica». Vero, non una scelta qualsiasi, ma la scelta da chi ha ancora il coraggio di inventare: «La bicicletta, come la lettura, fa bene ai nostri giorni. E l’unico modo per stare meglio è accumulare momenti o circostanze che ci facciano stare meglio. Se andare in bicicletta aiuta, andiamoci più spesso. Se non ci sono abbastanza attività che comportino l’uso della bicicletta, inventiamole. C’è sempre una possibilità. Io sono stato il primo, però ora diversi hanno seguito la mia strada. Ora anche le autorità governative stanno capendo l’importanza delle librerie indipendenti e stanno cercando di aiutarle. Ci sono case editrici che ci sostengono, come Ediciclo. Tu inventa, il resto seguirà».

Lo dicevamo all’inizio: non tutti i finali vanno bene per la tua storia e sei tu ad avere il dovere di immaginare il tuo finale o quanto meno quale sarà la prosecuzione della tua storia. Alla base c’è sempre un’idea che può essere la stessa di Santini: fare bene il proprio dovere e magari fare del bene a qualcuno. Fosse anche una sola persona, è importante. Come è importante tutto quello che ti è stato raccontato in questi anni. Ed è quello che più manca quando i pedali non girano: «Il 25 febbraio di quest’anno c’è stato uno stop. Una fermata doverosa, ci mancherebbe, per la pandemia. Ma pur sempre una fermata. Mi ha preso un senso di angoscia, di inquietudine. Non voglio essere ipocrita: quando ti manca il lavoro c’è anche una preoccupazione economico-commerciale. Nel mio caso però non era l’unica. La mia angoscia era data dall’impossibilità di relazionarmi con le persone. Di scambiare libri, consigli od anche solo qualche gesto. Il mio pane è questo». Ed, in fondo, il senso di ogni libreria, sui pedali o fra le mura, è proprio questo.

Foto: per gentile concessione di Luca Santini

Ernesto Colnago, un uomo alvento

Marco Pastonesi è seduto da un lato della scrivania, dall’altro, Ernesto Colnago racconta. Pastonesi lo fissa e in alcuni passaggi, quelli maggiormente tecnici, resta perplesso, con gli occhi persi, non capendo fino in fondo il significato di alcune parti del racconto. Ernesto Colnago se ne accorge. «Ha iniziato ad estrarre dei tubi da sotto la scrivania – racconta Pastonesi – e, tirandoli fuori, li accarezzava, li ruotava per aria e me li mostrava. Ad un certo punto si è alzato in piedi e ne ha fatto cadere uno, poi un altro e un altro ancora. “Senti? Senti il suono? Ogni tubo ha un suono diverso”. C’è un fuoco in quest’uomo. Qualcosa che arde e non brucia. Una passione ed è bello vedere la passione che si espande».

Marco Pastonesi racconta così alcuni dei momenti della scrittura de “Il Maestro e la bicicletta”, il suo nuovo libro, edito da 66th and 2nd. «Cambiago somiglia a Cremona nel racconto di Colnago. Quei tubi somigliano a dei violini. Da una parte Stradivari, dall’altra Colnago». Marco Pastonesi racconta di aver conosciuto Ernesto Colnago passo dopo passo, dagli anni Ottanta in avanti: il primo incontro, in conferenza stampa ai tempi de “L’Unità”, Colnago non lo ricorda neppure più. Poi ancora parole su carta, da “la Repubblica” a “La Gazzetta dello Sport”, lungo un mosaico che ricostruisce tutti i pezzi del puzzle di un uomo che ha vissuto buona parte del Novecento. Si tratta di un racconto in prima persona, un racconto intimo, sentimentale. Qualcosa che avrebbe potuto benissimo svolgersi su una sedia a dondolo, davanti a un caminetto. Invece si è snodato nell’ufficio di Ernesto Colnago, in fabbrica. «Il suo ufficio è al primo piano. C’è una finestra che si affaccia sulla casa e una porta sempre aperta. Colnago è un uomo che non si ferma mai perché, come dice lui, “al ghe semper un quai cos da fa”. Spesso si alza dalla sedia e va verso la seconda finestra, quella affacciata sul magazzino, per controllare come procede il lavoro. Di notte, mi ha confidato che tiene accanto al letto un foglio e una penna: ci sono delle idee che arrivano nei sogni. Lui si sveglia, le appunta e torna a dormire».

Per Pastonesi, Ernesto Colnago è un genio come lo sono stati Leonardo, Raffaello e Michelangelo, seppur in campi diversi. Un uomo che, dopo la quinta elementare, ha frequentato le scuole serali, alla maniera dei poveri, degli umili che, però, volevano studiare. Un uomo che da ragazzo, a soli tredici anni, ha falsificato la carta di identità per poter lavorare in fabbrica: una fabbrica di biciclette collegata a una squadra di biciclette, i cui corridori venivano chiamati “garibaldini” perché sempre all’attacco. E Colnago, che in quei giorni si innamorò della bicicletta, è, nel suo settore, un uomo in fuga, davanti al gruppo, un uomo alvento, diremmo noi della redazione.

«Colnago è uomo timido, a tratti. Però è anche deciso, estremamente deciso. Accentratore. Un uomo che si fida poco, che ha bisogno di conoscere per fidarsi. Ma è anche un uomo sincero e, questo è importante, generoso, in tutti i sensi. Ti concede il suo tempo e, quando apre il rubinetto dei ricordi, non lo fermi più. Perché Ernesto Colnago è uomo di sentimenti, un tenero». Pastonesi spiega che, quando invita i ciclisti in fabbrica, Colnago vuole che arrivino accompagnati dai genitori: in fabbrica viene così portato quel senso di famiglia che è alla base dell’idea di lavoro dell’ottantottenne milanese, che considera il ciclismo come una famiglia e tutti gli atleti come figli. Saronni potrebbe essere il preferito, invece no. Questo libro è un’esplorazione che, se parte dalla bicicletta, si infila con discrezione e delicatezza in ogni piega dell’uomo Colnago: «Ernesto mi ha concesso il privilegio di dargli del tu. Mi ha anche invitato a pranzo una volta. Un pasto semplice, quasi affettuoso direi. Per me è stato un onore. Lui parla molto in milanese, nel libro alcune frasi le ho lasciate in dialetto, altre ho provato a tradurle. Come ho provato a tradurre alcuni gesti. Per esempio, al termine di quel pranzo, quando mi ha accompagnato in una cantina. Una cantina come quelle dei vini o dei salumi. Una cantina con una temperatura specifica e con accortezze varie. Mi ha mostrato tutti i tubi che tiene lì. Io gli ho detto: “Si potrebbe fare una mostra al museo della Scienza e della Tecnica con questi tubi”. E lui, in milanese. “Minga mal”. Ha detto sì e ci stiamo pensando».

Ernesto Colnago è uomo che stacca poco dal suo lavoro: «Un imprenditore vero, uno di quelli che si alzano alle cinque del mattino per iniziare a lavorare. Può telefonarti alle sei del mattino, perché per lui è già pieno giorno. Progetta continuamente: la prima volta che ha incontrato Enzo Ferrari, altro genio nella semplicità, per parlare degli studi sul carbonio, era a tavola. Ad essere stati presenti li avresti visti spostare posate, forchette e cucchiai, come fossero tubi, per capirci di più. Lui dice: “L’è minga colpa mia. Suun faa inscì”. Non solo, Ernesto Colnago è anche un istintivo».

Marco Pastonesi se n’è accorto al termine della scrittura del libro, quando si trattava di scrivere la prefazione: «Ho avuto l’onore di telefonare al manager Vittorio Colao. Mi ha risposto entusiasta, ha scritto tutto in un paio di giorni. Era felice. Poi si trattava di pensare a un corridore e Colnago avrebbe potuto tranquillamente pensare a uno fra i “suoi corridori”. Ha pensato a Fabian Cancellara, ragazzo di cui ha conosciuto la famiglia ed i genitori di origini lucane. Ha pensato a lui perché ha creduto fosse giusto, perché terzo, perché estraneo rispetto alle parti. Non molti avrebbero fatto così».

Colnago è nato il 9 febbraio del 1932 ma, e Pastonesi questo lo spiega bene, è sempre al passo con i tempi. «Oggi mi ha mandato un messaggio, cose tecnologiche. Io non le capisco, lui sì. Pensate che ha una sua pagina Instagram e la gestisce da solo, anche con ottimi risultati». L’altra caratteristica dell’uomo Colnago è il perfezionismo: «Al termine della scrittura, gli ho passato il testo da leggere e rivedere. Quando si lavora con le parole serve attenzione perché anche un solo aggettivo può cambiare significato di ciò che si vuole dire. Lui è intervenuto moltissimo su questo testo. Non solo sulle parti tecniche, dove mi ha proprio segnato con una matita blu interi passaggi, è intervenuto anche su singole parole e su alcune definizioni. Mi correggeva e poi mi spiegava il motivo, spesso era per il timore di apparire superbo». Anche sul titolo Ernesto Colnago non era pienamente d’accordo. «Il titolo ha origini letterarie che partono da “Il maestro e Margherita” di Bulgakov. All’inizio non voleva proprio saperne: una bocciatura netta, senza se e senza ma. Ne abbiamo parlato tanto e alla fine l’ho convinto, spiegando che anche la casa editrice lo apprezzava. Ma non è finita qui. In una delle ultime riletture ha notato che “maestro” era scritto con la lettera maiuscola. Mi ha telefonato: “Perché maestro con la maiuscola? Si tratta di un refuso. Semmai possiamo scrivere bicicletta con la lettera maiuscola, non maestro”. Ho provato a spiegargli ma non riuscivamo a uscirne. Lo vedeva come un simbolo di superbia e non lo accettava. Alla fine gli ho solo detto: “Ernesto, fidati. Per una volta fidati di me”. Gli ho chiesto la fiducia e lui ha acconsentito. Si è fidato».

Foto in evidenza: per gentile concessione di Marco Pastonesi

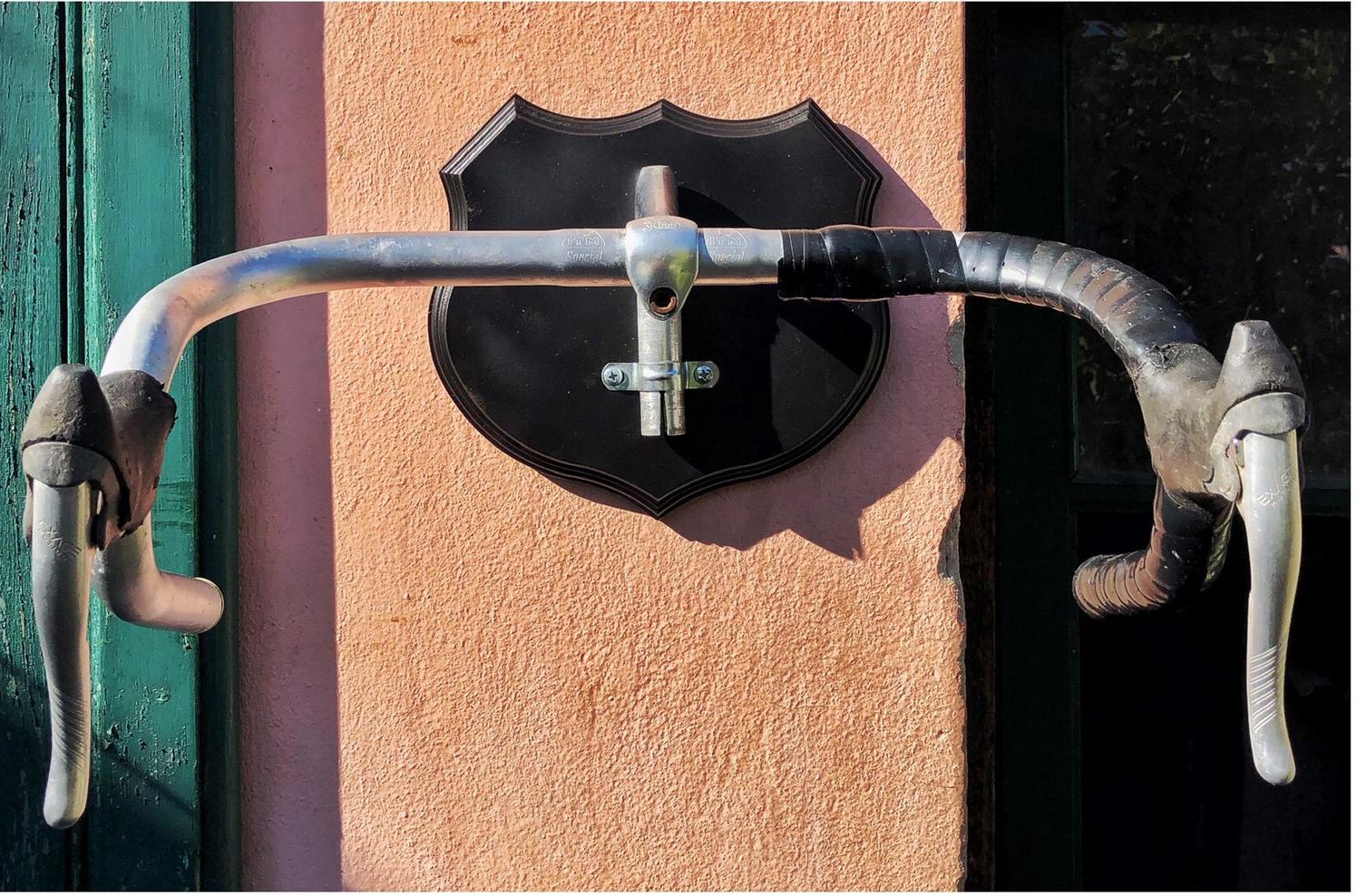

La seconda vita delle biciclette in una bottega di Forte dei Marmi

Quando, passeggiando per le vie di Forte dei Marmi, Luca Mazzilli vedeva queste bici, legate ai pali, magari vecchie e abbandonate, si chiedeva che storia avessero dietro. «Chissà di chi era questa bici. Chissà se è stata un regalo o magari la ricompensa dopo tanti sacrifici sul lavoro. Magari il proprietario l’ha sognata per tanto tempo. Forse era il modello che avrebbe sempre voluto e chissà cosa ha provato, quando ha potuto toccare il telaio, la sella, il manubrio». Questa primavera, durante il lockdown, Luca è tornato a riflettere su questi pensieri e si è posto altre domande: «In fondo, le cose hanno una vita come le persone. Gli oggetti hanno una loro vita, che nel tempo si riempie di aneddoti e di ricordi. Purtroppo, nella società di oggi, questa vita è stimata poco. Si gettano oggetti che potrebbero ancora fare tanto, potrebbero ancora dire tanto. Ci ho pensato e mi sono detto che sarebbe stato bello provare a regalare una seconda vita a questi oggetti. Dar loro la possibilità di tornare a vivere, magari sotto altra forma, se quella originale non era più utilizzabile».

Mazzilli racconta che, da bambino, era riuscito ad aggiustare, non si sa bene come, un paio di manette giocattolo e, dopo averlo fatto, fiero del proprio lavoro, aveva appeso fuori casa un cartello: Luca, l’aggiustarobe. Glielo fece togliere mamma, spiegandogli che non era esattamente una buona idea. Quel cartello non c’è più, o forse è ancora seppellito da qualche parte e aspetta solo di essere ritrovato, ma quell’idea è rimasta. «Ho imparato tardi ad andare in bicicletta ma ho sempre pensato che sia un mezzo stupendo. Uno di quei mezzi che ti permettono di “guardare dietro la curva”. Se c’è una cosa che mi auguro di preservare sempre è quello sguardo bambino, quello sguardo curioso che la società prova a toglierti. Sono certo che in tantissimi provano questo desiderio: affacciarsi ad una curva, in mezzo alla natura, e scoprire cosa c’è dietro. E le curve non sono solo quelle della strada. In ogni esistenza ce ne sono e sarebbe bene affacciarsi e guardare attentamente. Probabilmente, lì dietro, c’è la vita che vorremmo fare».

Deve essere stato dietro una di queste curve che Luca ha trovato il coraggio di iniziare a girare per la città, di andare dai rigattieri e nei vecchi negozi di biciclette per ritirare quelle biciclette inutilizzabili, quelle che ormai, come biciclette, nessuno guarda più. Così è nato ”Breakeless Club”. «Il fatto che non siano più funzionali come biciclette non significa che debbano essere gettate al macero. Lo stesso vale per quei pezzi di legno che si trovano in giro e che magari appartengono a vecchi oggetti di arredamento che nessuno vuole più. Ho iniziato a far visita a tutti questi negozi con l’idea che qualcosa si sarebbe ancora potuto fare». Nel giardino della casa della compagna di Luca c’è un vecchio capanno per gli attrezzi, lì dentro fa i suoi lavori il papà della ragazza. Un uomo di settantacinque anni che ha sempre seguito il ciclismo, come un vero appassionato. «D’estate vede il Tour de France e ha piacere che io lo guardi con lui. Sono sincero, non amo particolarmente il ciclismo agonistico. Ogni tanto me lo chiedo: gli atleti hanno il tempo per ascoltare il suono che proviene dai pedali quando girano? Non credo e penso sia un peccato perché è un suono che fa molto bene».

In quel capanno, Luca è arrivato per caso. «Non basta ritirare le biciclette per dare ai loro componenti una seconda vita. Per esempio, bisogna essere capaci di smontarle ed io, per quanto ci provassi, non ci sapevo molto fare. Questa esperienza mi ha fatto scoprire come, ad esempio, non esista più il ruolo del garzone di bottega. Ho chiesto a diversi negozianti di poter stare in negozio con loro, di vedere come lavoravano. Solo per imparare, senza alcun guadagno. Nessuno ha mai voluto. Un signore mi ha addirittura detto: “Perché devo insegnare a te? Mio figlio per imparare va a scuola ed io la scuola la pago”. Ed il senso di condivisione? Dove è finito? Questa gelosia delle proprie competenze non fa bene a nessuno. Anzi fa proprio male al lavoro stesso». Sta di fatto che il papà della sua compagna, spiega davvero bene e Luca, in quel locale degli attrezzi, inizia a creare, o meglio, a ri-creare. «Smonto una bici e guardo tutti i vari componenti. Li mescolo, li avvicino, li allontano. Alcuni mi suggeriscono subito un’idea, per altri serve tempo. Ma quando tutti i pezzi sono a terra, o sul tavolo, qualcosa salta sempre fuori. La creatività gira libera in quella stanza».

Luca lo ammette umilmente: «Non sempre nascono oggetti nuovi o mai pensati. La realtà già esistente è il mio continuo spunto. Così è nata la mia prima creazione, quel toro ispirato ai quadri di Picasso. In realtà la mia prima creazione in assoluto la tengo a casa ed è realizzata col manubrio di una Cinelli, la mia bicicletta preferita». Il destino delle cose belle è questo, chi riesce a vederle nella loro essenza ci crede subito e, spesso, non importa nemmeno che alla base ci sia qualcosa di comune. Spesso la vicinanza è data proprio dall’idea. E le idee, si sa, sono di tutti e di nessuno: «Mi stanno sostenendo anche un negozio di cornici, Corniciando, e un negozio di birre, Public House, oltre a Cicli Santini. Questo per dire che, di base, le persone si sentono vicine a un modello di lavoro come questo. Non lo dicono perché altrimenti vengono giudicate strane. Serve una forza non indifferente per restare così nel mondo di oggi».

Già, perché Luca Mazzilli non si ferma qui. C’è ben altro dietro la sua personale curva. «Vorrei aprire una bottega come quelle di una volta. Una di quelle con una saracinesca da abbassare alla sera e da alzare a mano al mattino. Sarebbe un cambio di vita radicale rispetto ad adesso. Non so se e quando potrò farlo ma io e la mia compagna lo vorremmo tanto. Una di quelle da raggiungere in bici o a piedi. Dopo colazione. E poi vorrei comprarmi una gravel e andare a pedalare in mezzo alla terra. Quante curve non conosco ancora?»

Foto: per gentile concessione di Luca Mazzilli

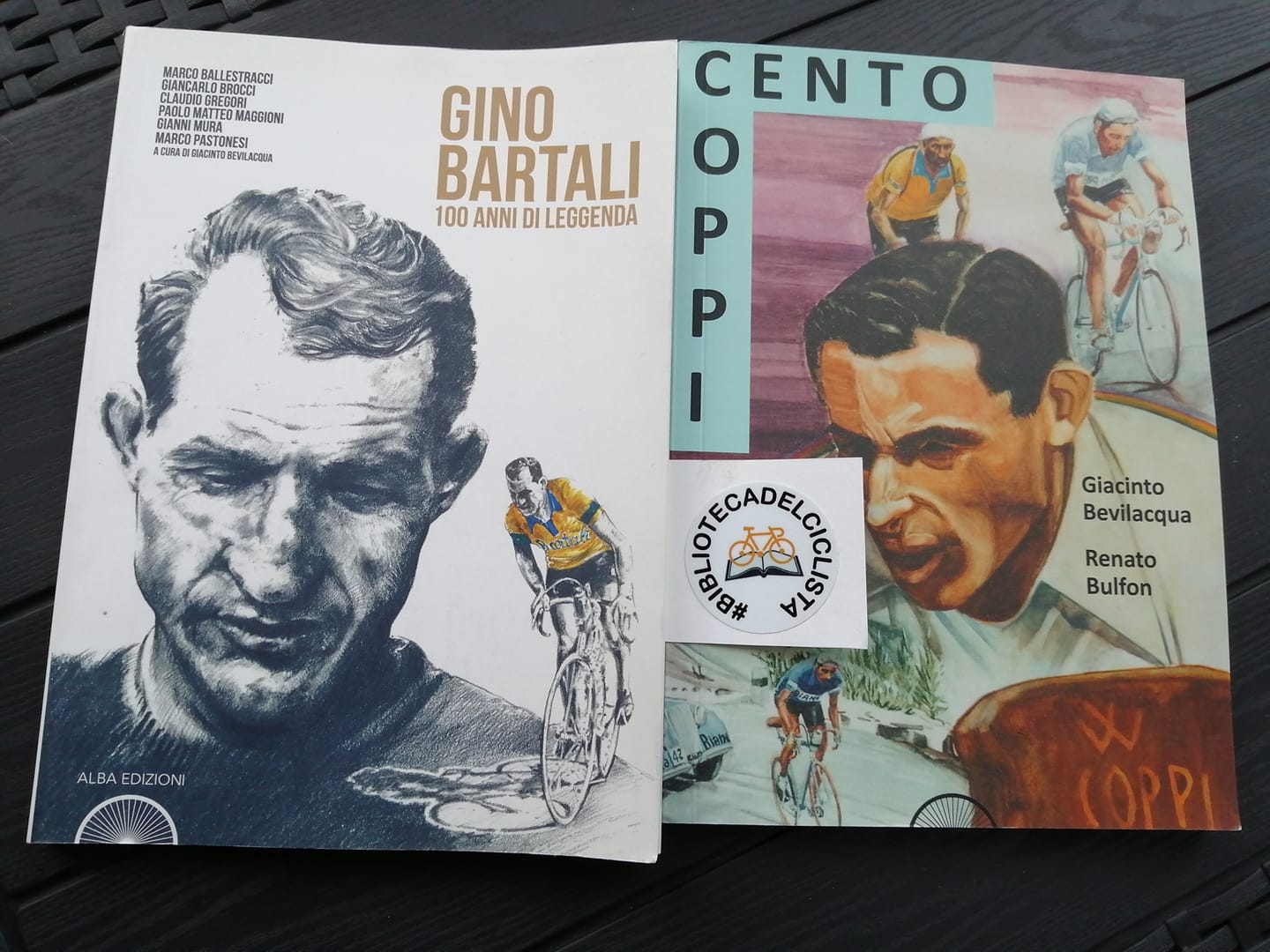

Ciclismo è letteratura: la Biblioteca del Ciclista

La forza “mediatica” – diremmo oggi – di uno sport come il ciclismo è sempre stata quella di poter creare attorno a sé una sorta di attrattiva letteraria. Epica, pathos (niente etica, né etnica: non stiamo scomodando i CCCP) ingredienti che messi assieme sono la ricetta di uno sport che sembra, sin dai suoi pionieri, perfettamente adatto a raccontare e celebrare i protagonisti e le loro imprese. Retorica? A bizzeffe. D’altronde, quando si parla di fatica, di muscoli, di sforzi, di imprese, di salita e di discesa, di ossa rotte e tenute su non si sa come, di tragedie, di paesaggi, di corse sotto la pioggia e sotto la neve, con il sole, sull’asfalto che si scolla e si incolla, e di quelle che noi più volte tendiamo a definirle “immagini indelebili” il rischio c’è sempre, che poi è un rischio azzardato ma calcolato visto che tutto ciò poi resta impresso su libri e riviste che vengono lette e tramandate fino ad accrescere il nostro bagaglio culturale. E partendo da libri e riviste, dalla forza della letteratura, dalla passione per quello che è stato il ciclismo dei pionieri, che nasce l’idea di Vittorio Landucci: un paio di anni fa ha deciso di fondare la Biblioteca del Ciclista.

Che tempi i nostri! Verrebbe da dire: in un altro momento storico quella che segue sarebbe stata l’intervista perfetta da fare sul campo e non al telefono, osservando una collezione di oltre settecento libri, foto e illustrazioni, riviste, anche solo perdersi dentro l’odore di carta che ti avvolge quando entri in uno spazio del genere. Vedere scaffali su scaffali pieni, panche e tavoli fitti; sfogliare, prendere appunti, sprofondare nella storia del ciclismo e delle sue immagini in bianco e nero. Ma questi sono tempi bislacchi, o forse sarebbe meglio dire “bischeri” se volessimo prendere in prestito un termine caro alla verace dialettica toscana, la terra da dove arriva il protagonista di questa storia.

Un pizzico di follia va mischiata alla passione: si pedala sì, ma soprattutto si mette assieme una serie di libri che a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, vanno a comporre la sua biblioteca. «Pedalare ho sempre pedalato: sin da quando sono bambino. Oggi ho 46 anni e gli ultimi otto li ho passati praticando podismo. Ma il ciclismo da sempre scorre nelle mie vene, soprattutto quello scritto e raccontato: partendo dalle prime riviste comprate quasi quarant’anni fa, fino ai libri», si presenta così, Vittorio Landucci.

La Biblioteca del ciclista nasce, come molte vicende che poi assumono un carattere determinante, un po’ per caso, un po’ per gioco, in mezzo a una chiacchierata con uno sfondo di bici, telai, maglie d’epoca. «Un paio di anni fa ero alla presentazione della Ciclostorica organizzata da Gibo Simoni: la Gibostorica. Dopo le prime edizioni che si sono svolte nel suo paese in Trentino, Simoni diede il compito di farla organizzare a dei ragazzi di Arezzo. Io ero a quella presentazione e un certo punto parlando con i presenti spiegai: “A casa ho circa un centinaio di libri sul ciclismo: come vi può sembrare l’idea di allestire una stanza con questi libri?”. L’idea fu accolta subito e nel giro di poco tempo da cento libri circa che c’erano, oggi ce ne sono più di settecento. Tutti, o quasi, comprati di tasca mia a parte qualche donazione di autori o case editrici».

L’idea si tramuta in concretezza, prende corpo, piace, diventa unica e conosciuta all’interno della nicchia che si muove nel mondo del ciclismo. Letteratura, collezionismo, rarità, luogo di aggregazione. «Sono riuscito ad avere una stanza a Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo, il paese dove vivo, e la Biblioteca è diventata da subito un luogo di incontro, di scambio, di conoscenza tra persone. Magari su dieci che entrano solo uno sfoglia un libro, ma non è questo quello che conta. Ciò che conta sono le idee, il continuo divenire di quello che è la Biblioteca del Ciclista. Ciò che contano sono le persone che ho conosciuto e che mi permettono di portare avanti questo progetto».

Come Giancarlo Brocci «A lui devo molto. Mi ha invitato all’Eroica e sono stato dal giovedì alla domenica sulla terrazza delle Cantine Ricasoli dove passavano tutti quelli che andavano a ritirare il pacco gara. Per cui ho avuto modo di fermarmi a parlare e di conoscere tante persone: da lì ho capito che sarei dovuto andare avanti» oppure Carlo Delfino. «È il numero uno in Italia quando si parla di storia del ciclismo. Oltre ad aver scritto tanti libri ha una conoscenza profonda della materia. Quando gli dico che sto leggendo un determinato libro lui mi dice “Fai caso che in quella pagina c’è questo errore” e così via. Grazie a lui ho iniziato a darmi un’inquadratura molto critica su quello che gira e che si legge. Perché tante volte si dà per oro colato quello che troviamo scritto nei libri e poi spesso scopriamo che sono pieni di errori: bisogna fare tanta ricerca per capire dove sta la verità. Quando uno scrive in maniera poetica come Gregori o Pastonesi, allora va bene, ma quando uno scrive date e statistiche e i numeri sono errati allora è tutto profondamente sbagliato. E difatti se potessi tornare indietro ci sono tanti libri che non comprerei perché pieni di errori».

Non si può stare fermi se si ha in mano un’idea del genere, un gioiello che esprime letteratura e ciclismo: il massimo per un appassionato, per chi corre e anche per chi scrive. «La mia è una ricerca costante: all’inizio compravo nelle librerie, in posti come il “Libraccio”, però prendevo di tutto. Ora sto diventando selettivo: meno libri, ma ricercati e magari più costosi. Sono partito con la mia piccola collezione di libri, poi ho avuto modo di allargare i miei orizzonti: inizialmente grazie alla donazione di diversi numeri de “Lo Sport Illustrato” che mi ha fatto un signore di Bologna. E questo mi ha portato a capire una cosa fondamentale per la ricerca storica, statistica e di archivio: le riviste hanno un’importanza fondamentale in quanto è tutto materiale preciso, perché fresco, perché scritto magari al massimo nel giro di una settimana dall’evento e quindi risultava difficile portarsi dietro un errore».

All’interno della Biblioteca del Ciclista – che specifica, Vittorio, ora apre solo su richiesta e su appuntamento – si possono trovare oltre a libri e riviste una piccola collezione di DVD e VHS, ma i confini si fermano qui per strategia. «Niente gadget, oggettistica, né cimeli, magliette o borracce per diversi motivi. Economici e di spazio: mi verrebbe a costare troppo. Ma anche per una scelta che mira alla differenziazione. Di posti come il mio in Italia ce n’è solo un altro, mentre musei con enormi collezioni di bici e magliette ne trovi tantissimi: c’è persino un libro di Beppe Conti che racconta di tutti i musei della bicicletta sparsi in Italia».

Ma l’attività di Vittorio Landucci non si ferma qui: toscanaccio vulcanico pieno di idee e di voglia di sperimentare e di raccontare il ciclismo di una volta. «Come Biblioteca del Ciclista collaboro con la rivista “Biciclette d’Epoca”, ma ho organizzato anche la presentazione di libri e quest’anno, nonostante tutti i problemi noti, sono riuscito a far partire la “Festa della Bicicletta”: una due giorni organizzata con dentro numerosi eventi. La presentazione del libro di Brocci, la “gara di lentezza”: una gara dimenticata che si faceva tra fine ottocento e primi del novecento e pure una giornata ecologica dove siamo andati a pulire le strade. Una gincana per i bambini, una cronoscalata virtuale su un segmento in salita molto noto ai cicloamatori locali». Perché è importante per lui il legame e la riscoperta del territorio e mantenere viva la memoria. «È fondamentale capire l’importanza del ciclismo locale e allora assieme a un’altra persona abbiamo ideato anche due mostre: la prima sulle squadre professionistiche che ha avuto la provincia di Arezzo. Una piccola mostra che le presentava tutte, e poi una sui ciclisti nati nella provincia di Arezzo che sono ben quarantadue. Da Bennati a Nocentini e Capecchi, passando per Mealli e Chioccioli. Uno degli obiettivi che mi prefiguro è quindi recuperare la storia del territorio, nel tentativo di non perdere il valore di tutte queste storie».

Nell’incipit di questa intervista siamo partiti da parole come retorica, impresa, ciclismo dei pionieri, follia e passione e prima di chiudere, sentendo sulle nostre mani il freddo che ci attanaglia battendo compulsivamente le dita sulla tastiera, oppure pensando alla neve che mai come nei giorni scorsi scendeva copiosa fino in pianura, come fossimo immersi in una realtà d’altri tempi, chiediamo a Landucci qualche curiosità attorno alle grandi corse disputate sotto la neve – anche in ricordo di Aldo Moser, recentemente scomparso e protagonista di una delle più indimenticabili tappe del Giro d’Italia, nel 1956 sotto la neve che aveva sommerso il Bondone e soprattutto i corridori.

«Le grandi corse con la neve sono sempre state o al Giro o alla Sanremo per ovvi motivi “stagionali”, salvo rare eccezioni. La prima grande corsa con la neve è stata la Milano-Sanremo del 1910 vinta da Cristophe. Arrivarono in quattro: il secondo a un’ora, il quarto a oltre due ore. Fu epica e appartiene al ciclismo dei pionieri. Che è quello a cui sono maggiormente legato e che mi affascina di più. Ora ci sono tutte queste regole, giuste o sbagliate non lo so, con questo protocollo che prevede come, con determinate condizioni, la gara viene fermata. Sotto un tot di gradi ci si ferma; se nevica ci si ferma. Per una fetta di storia di questo sport non è mai stato così: l’epica del ciclismo esiste grazie a imprese come queste. Ora si è un po’ appiattito tutto: ci si basa sui watt, si studiano le cartine, si è persa la poesia: si è andati da un opposto all’altro. Nel Giro del 1911, quando si affrontò il Sestriere per la prima volta, in cima passò Ezio Corlaita e la tappa la vinse Petit-Breton. Si partiva alle 5 del mattino e Gerbi prima del via disse all’organizzatore: “Dobbiamo andare lassù? Fa già freddo qui”. “Certo”, gli rispose quello, “Siete uomini o signorine?”. La leggenda racconta che poi Gerbi all’arrivo tirò una borraccia addosso a uno degli organizzatori, ma d’altra parte Gerbi era il Diavolo Rosso mica per caso: era uno parecchio fumantino. Poi tra le più celebri corse sotto la neve c’è stata la Liegi di Hinault del 1980, il Fiandre di Zandegù nel ’67 quando beffò Merckx. Il Giro del 1968 con le Tre Cime, il Gavia di Hampsten nell’88, ma il Bondone del ’56 resta l’episodio più epico della storia del ciclismo».

Foto: per gentile concessione di Vittorio Landucci

Adrien Niyonshuti non dimentica

Di primo acchito, a tutti noi agiati sportofili, il 1994 ci fa venire in mente il mondiale americano di calcio, il culo-di-Sacchi, Pagliuca che bacia come a benedire il palo che lo ha salvato da un gol certo (e da una clamorosa papera) oppure le imprecazioni per i rigori di Baggio e Baresi. È un anno tragico (Senna), ma anche così clamorosamente evocativo ed ispirante (Pantani): ricordi che ancora oggi fanno male in modi del tutto differenti.

Il 1994, però, è anche l’anno del genocidio del Ruanda. Da aprile a luglio del 1994 circa ottocentomila persone vengono uccise, è una stima che, più che ufficiale, diventa un numero simbolo: in realtà potrebbero essere state molte di più. Persone uccise, massacrate, sterminate in nome di non si sa che cosa e anche a cercarne una spiegazione valida sembrerebbe di mentire o di fare qualche torto; sarebbe del tutto inutile, anche se il potere della parola è importante così come è importante non dimenticare. «Sebbene la guerra civile fosse il suo sfondo, in realtà non fu altro che un massacro di persone», riporta il The Guardian in un lungo reportage apparso ormai sedici anni fa in rete.

Kibuye fu teatro di uno dei peggiori episodi: ventuno mila persone tra Tutsi e “Hutu moderati” trucidate in pochi giorni dalla maggioranza Hutu. Una parte in una chiesa o nei suoi dintorni dove stavano cercando rifugio: furono braccati usando il fumo di copertoni bruciati e una volta dispersi fuori da quel luogo sacro furono uccisi a colpi di lancia, bastoni e machete. Un’altra parte perse la vita dentro uno stadio dove era stata portata con l’inganno dal governatore Clement Kayishema, dottore ed ex direttore dell’ospedale di Kibuye. Chi è sopravvissuto a quei giorni, sia da una parte che dall’altra, non ha mai potuto dimenticare.

L’odore dei corpi putrefatti divenne caratteristico in certe zone del paese e non lo ha dimenticato certamente chi ha cercato di salvarsi nascondendosi sotto una montagna di cadaveri e osservando moglie e figli fatti a pezzi col machete, o chi vedeva ragazzi che, fino a poco tempo prima, avevano le sembianze dei propri vicini di casa e d’un tratto si aggiravano con maschere o volti dipinti, brandendo bastoni e fucili e cantando:

“Cacciamoli nelle foreste, nei laghi e sulle colline. Staniamoli nelle chiese. Puliamoli dalla faccia della terra”.

Negli anni una larga parte dei colpevoli di quel massacro sono stati rilasciati e si racconta come girino per le città in numero superiore ai sopravvissuti. “Sopravvissuti”: orfani, malati di AIDS, affetti da disturbi post traumatici, tutti vivono nella paura per quello che è successo e le testimonianze si sprecano: Savera Mukarashango si è gettata nel lago per il dolore ed è morta annegata dopo aver incrociato per strada l’uomo che dieci anni prima aveva ucciso suo padre.

Non ha mai dimenticato Adrien Nyonshuti. Mai dimenticherà e quei mal di testa che ogni tanto fanno capolino sono testimoni. Adrien nasce in Ruanda nel 1987 e all’epoca di quei tragici eventi ne aveva poco più di sette. I suoi sei fratelli sono morti, lui e i genitori invece no. Senza avere nulla da bere e da mangiare per giorni, Adrien, sua madre e suo padre sono scampati scappando tra i boschi, tra i laghi, tra le colline di quel piccolo stato africano senza alcuno sbocco sul mare e schiacciato in mezzo a Tanzania, Uganda, Burundi e Congo.

Quando lo intervistano lui cerca di non parlarne, ma inevitabilmente il discorso cade sull’argomento, queste le sue parole sempre riportate dal The Guardian. «Ti venivano a prelevare in casa: davano fuoco a tutto e ti facevano a pezzi. Noi siamo riusciti a scappare, i mie i fratelli no, nemmeno gran parte della mia famiglia. Ho perso circa sessanta persone in quei giorni, della maggior parte di loro non abbiamo mai più avuto notizie».

Per tentare di salvarsi, per cercare di non andare a pezzi, Adrien Nyionshuti si è rifugiato nel ciclismo. Ha iniziato a pedalare con una bici vecchia appartenente a uno zio dopo aver visto le tre tappe che caratterizzavano il Giro del Ruanda del 2001. Tre anni dopo corse quel Giro, aveva solo sedici anni, ma nessuna regola gli impedì di partecipare e lui chiuse al settimo posto assoluto. Nel 2006 partecipa una gara di Mountain Bike organizzata da Jack Boyer – primo ciclista americano della storia ad aver disputato il Tour de France poi condannato per reati di molestie sessuali – con il contributo di Tom Ritchey leggenda della mountain bike statunitense che aveva lanciato proprio in Ruanda un progetto mirato a produrre biciclette per i coltivatori di caffè. Dovete sapere come, fino a quel momento, i contadini ruandesi trasportassero i loro prodotti a piedi oppure con bici di legno con ruote di legno, senza freni né sellino, né alcun tipo di ingranaggio. Il progetto, denominato Coffee Bike e portato avanti da Ritchey insieme ad alcune aziende americane, cercava in qualche maniera di aiutare la catena di trasporto di quei chicchi che servono poi ad allietare il mondo occidentale, il paradosso della società contemporanea in uno Stato che fa della coltivazione del caffè e del tè uno dei cardini della propria economia.

Ma l’obiettivo di Ritchey e Boyer era anche quello di creare un movimento ciclistico. Fondano nel 2006 il Team Ruanda e organizzano allenamenti, corse, addestramenti per i ragazzi del paese. Adrien realizza il sogno di «correre in Europa con i professionisti» e prenderà parte con la sua nazionale ai Giochi Olimpici del 2012 a Londra nella prova di mountain bike e nel 2016 a Rio in quella su strada. Sarà entrambe le volte il portabandiera di quella piccola nazione che non ha mai dimenticato. «Ad aprile, quando sono in bicicletta, a volte mi viene il mal di testa perché ricordo molte cose che riguardano la mia famiglia e il genocidio» – sono le poche parole spiccicate all’interno di un documentario dal titolo Rising From The Ashes, narrato, nella versione originale, dalla voce di Forest Whitaker, il detective Kavanaugh di The Shield o il Ghost Dog dell’omonimo film diretto da Jim Jarmusch, per intenderci, e che racconta come la bicicletta sia diventata uno strumento di riscatto per un’intera nazione.

Rising from the Ashes parla della nascita del Team Ruanda del quale Boyer e Ritchley ne sono parte attiva e grazie al quale decine di ragazzi ruandesi sognano un futuro migliore. Un piccolo stipendio, la possibilità di aiutare famiglie africane con il ciclismo, portare scolarizzazione ed educazione insegnando l’inglese e dando sbocchi professionali. Grazie al Team Ruanda, nel 2009 Adrien inizia a correre nel mondo del professionismo e lo farò per quasi dieci anni. Si misurerà in Europa e arriverà a correre a tempo pieno anche nel World Tour con il Team Dimension Data (quello che oggi è diventato Qhubeka Assos ed è sopravvissuto a malapena poche settimane fa) disputando alcune tra le corse più importanti del calendario.

Oggi Adrien Niyonshuti è rimasto nel ciclismo e continua ad alimentare sogni che sono suoi e che appartengono ad altri. Sono sogni per una generazione che è nata dopo quel massacro ma che ne porta dentro, per forza di cose, le cicatrici. Non corre più in bicicletta, ma è parte attiva nel cercare di aiutare i ragazzi ruandesi a inseguire il riscatto attraverso la bicicletta: verso qualcosa di concreto sfuggendo al supplizio di Tantalo. Nel 2013 ha fondato una scuola di ciclismo che nel 2020 è diventata persino una squadra Continental: la Skol Adrien Cycling Academy – dove Skol è una birra prodotta dalla multinazionale Carslberg: si diceva dei paradossi. Sotto la sua egida crescono ragazzi interessanti come Mugisha oppure Habimana, uno che, come riportato da un’intervista apparsa su Cicloweb tempo fa, si diletta nel suonare la chitarra: in Ruanda la musica ha una componente culturale importante e radicata. Quel Ruanda che non vuole dimenticare, che vuole che si parli di quel genocidio nonostante lo shock e la disperazione. E Adrien Niyonshuti anche se cerca di non pensarci sa che quel ricordo lo accompagnerà per sempre. «Nel 2009 ero in Sudafrica per una corsa, quattro persone entrarono nel mio appartamento per derubarmi e io mi nascosi in un armadio: in un attimo vidi davanti a me le immagini del massacro a cui ero sfuggito». Niente potrà cancellare quei ricordi cicatrizzati dentro l’anima di un popolo intero, ma la bici ancora una volta ha la forza di salvare un’intera generazione.

Foto: Adrien Niyonshuti/Facebook

Una lezione di cross da Daniele Fiorin

Se vi capitasse di osservare Daniele Fiorin al lavoro, durante qualche gara di ciclocross, siamo sicuri che anche voi, come noi, rimarreste colpiti dal senso di ”cura” messo in campo da quest’uomo nei confronti dei suoi ragazzi. Daniele Fiorin è una guida, questo è importante sottolinearlo: «Cerco di trasmettere la mia esperienza in tema di interpretazione del percorso. Nel giusto o nell’errore, ci mancherebbe, non ho la presunzione di non sbagliare mai. Anzi, lo dico sinceramente: alcuni fra i miei ragazzi sono anche più bravi di me e possono permettersi di adottare soluzioni diverse da quelle che suggerisco. Io ho il dovere di indicare una o più chiavi di lettura del percorso. Può capitare che la traiettoria migliore sia adottata da qualcun altro, allora il ragazzo deve avere l’alternativa: il mio dovere è indicare le possibilità e le alternative». Daniele Fiorin monta in sella a una bici, si sposta da un lato all’altro del tracciato e con le mani indica ogni singolo ostacolo, suggerisce la strada da prendere, quando stare in sella e quando scendere e prendere la bicicletta in spalla. «I miei ragazzi hanno diverse età: l’impostazione cambia ma neanche troppo. Da giovanissimi è un gioco, successivamente subentra qualcosa di più tecnico. A me è sempre piaciuto lavorare sulle abilità motorie, mi sono focalizzato sul ciclocross e sulla multidisciplina quando ho visto che con il passaggio agli esordienti questi aspetti mancavano. Pensare che da ragazzo davo del ”pazzo” a chi praticava ciclocross d’inverno, li consideravo stacanovisti che non riposavano mai. In realtà, fatto nei dovuti modi e con i dovuti tempi di recupero, è un grosso aiuto sia dal punto di vista tecnico che condizionale».

La parola chiave Fiorin l’ha già usata, è “gioco”: «L’ho capito studiando all’ISEF. La vecchia concezione prevedeva che il ciclista potesse fare solo ciclismo: io, per esempio, ho imparato a nuotare a diciotto anni, non avevo quasi mai toccato una palla, ho imparato le basi del salto in alto e del salto in lungo. Tutto in un’estate, per l’esame di ammissione. Mi sono sempre detto che i miei ragazzi non avrebbero mai dovuto arrivare a quel punto: va bene l’impegno nel ciclismo ma deve essere affiancato dal divertimento e da altre esperienze sportive». Il cambiamento di approccio che Fiorin ha adottato in questi anni, coincide con un personale cambiamento: i primi allenamenti dei ragazzi venivano svolti durante la fase di defaticamento dei propri allenamenti. Parliamo infatti del periodo in cui anche lo stesso Fiorin correva. Successivamente una sorta di squarcio del cielo pirandelliano: lo studio lo porta a capire ciò che veramente è essenziale dare a questi ragazzi e a queste ragazze: «Come nelle gare si indicano le alternative alla traiettoria designata, così nel percorso di crescita bisogna fare in modo che sia sempre presente la possibilità di scelta. Proprio provando e scegliendo, sono nate atlete come Alice Maria Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri. L’una specializzatasi nel cross, l’altra nella pista. Entrambe discipline che da noi vengono considerate assolutamente in subordine rispetto alla strada». Qui si tocca la radice del problema: «Si tratta di un fattore storico e di mentalità. Il primo dipende dal fatto che la nostra nazione ha sempre privilegiato il ciclismo su strada. Gli anglosassoni, pur arrivati dopo, ci hanno surclassato in quanto in grado di sperimentare ed innovare. A noi manca questa capacità. Il secondo è anche un problema dei tecnici: è più semplice insegnare quello che già sai. Per insegnare qualcosa di nuovo è necessario mettersi in gioco e magari imparare i fondamentali della pista già in età adulta. Io, ad esempio, non avevo esperienze nel ciclocross. Tutto quello che ho imparato, l’ho appreso da autodidatta, cercando di osservare con senso critico ciò che facevano gli altri e di ”rubare” ciò che credevo fosse giusto. Senza alcuna paura di chiedere spiegazioni».

Sara e Matteo sono i figli di Daniele e anche loro praticano ciclismo a trecentosessanta gradi, dal cross, alla pista, alla strada, alla cronometro: «Sono molto felice della loro passione ma devo ammettere che non è sempre così facile conciliare il ruolo di tecnico con quello di padre. Mi spiego meglio: come tecnico sono un punto di riferimento per i miei ragazzi. Tante volte i genitori mi chiedono di parlare con i loro figli per spiegare determinate cose. L’impatto che ha un tecnico è certamente diverso da quello che ha un genitore. Con i miei figli manca questo passaggio intermedio. Nell’ambito della squadra si sono dovuti abituare a non avere tutte le attenzioni che magari vorrebbero. Sai, talvolta per non agevolarli si finisce per penalizzarli. Questo mi spiace, davvero, ma forse potrebbe anche essere un bene. Se avranno la fortuna ed il desiderio che il ciclismo diventi il loro lavoro e passeranno in squadre importanti, dovranno abituarsi a essere trattati come ”uno fra tanti”: le troppe attenzioni genitoriali, in questo senso, sarebbero deleterie». Daniele Fiorin è franco. Sia nella chiacchierata con noi che con i suoi ragazzi: «La realizzazione personale dei miei ragazzi è la cosa che più mi interessa. Per questo ripeto sempre: la scuola e il lavoro vengono prima. Quando lavoravo con gli juniores, lo dicevo: “Se vi capita un lavoro che può sistemarvi, pensateci bene. Un conto è divertirsi con la bicicletta, l’altro conto è lavorare con la bici. A potersi mantenere grazie al ciclismo sono ben pochi”».

Alla base di tutto cosa c’è? «L’importante non deve essere il risultato in termini assoluti. Quello può essere condizionato da vari fattori: un infortunio o una circostanza sfortunata, ad esempio. Bisogna lavorare sulla prestazione e provare a migliorare se stessi, non il risultato. Come? Come si faceva a scuola quando si lavorava sulla resistenza, nella corsa ad esempio. Devi pensare ai cento metri davanti a te, certe volte anche meno, raggiungerli e poi ripartire da lì. Così riesci a mantenerti positivo, così riesci ad arrivare al traguardo. La stessa cosa accade quando scali una salita: devi pensare al tornante successivo, non al Gran Premio della Montagna in vetta. Altrimenti rischi di scendere dalla sella e ritirarti. Se ti focalizzi solo sul risultato, sarai molto più portato a smettere non appena questo risultato dovesse non arrivare o non arrivare più». Sarà per le sue capacità tecniche, sarà per la sua capacità di far leva sui giusti stimoli, sarà per come riesce ad entrare nella testa dei suoi ragazzi o per quella cura, scevra da giudizi, che mostra ad ogni gara, ma di Daniele Fiorin parlano tutti bene: «Un allenatore, un tecnico, soprattutto con i giovani, deve essere un educatore. Non riesco a immaginare un modo diverso per interpretare questo ruolo. Quando si entra nei meccanismi psicologici, è utile ribadirlo: non sono uno psicologo e, sicuramente, avrò sbagliato diverse volte e diverse volte ancora sbaglierò. Però provo a prendermi cura del benessere psico-fisico dei miei ragazzi. La mente, spesso, è molto più importante delle caratteristiche fisiche. Se si inceppa qualcosa a livello mentale, si inceppa tutto. Serve molta attenzione».

(Crediti foto in evidenza: Fabiano Ghilardi)

Alessandro Fancellu: «In cima al Mortirolo…»

Alessandro Fancellu, quel giorno, stava andando in vacanza con i suoi genitori ad Aprica, dal nonno: «Ho visto la scritta indicante la salita del Mortirolo. Mi ha incuriosito. Avevo una mountain bike e ho voluto provare a scalarlo. Non ho nemmeno idea di quanto tempo ci abbia messo ma ci sono riuscito, sono arrivato in cima». Quella sera, Alessandro ha parlato con papà: «Mi ha detto: “Hai mai visto qualche scalata di Marco Pantani? Dovresti vederlo. Cerchiamo qualche tappa e guardiamola assieme”». Fancellu aveva smesso da poco di giocare a calcio e i genitori erano stati chiari: «Non mi piaceva. Forse anche perché, non essendo molto bravo, stavo spesso in panchina. Non mi divertivo. I miei me lo avevano detto subito: “Non ti piace il calcio? Va bene, ma sei giovane. Non vorrai stare tutto il giorno a far nulla al parco. Pensa a qualcosa per occupare il tuo tempo libero”. Fino a quei giorni, Alessandro, che ha studiato agraria, nel tempo libero si dilettava di meccanica: «La verità è che vorrei fare troppe cose. L’ho detto giusto l’altra sera a mia mamma: “Una vita non mi basterà mai per realizzare tutti i progetti che ho in mente. Me ne servirebbero almeno un paio”». Quell’omino di sessanta chili che “venuto dal mare sconquassava le montagne”, come scrisse qualcuno, lo incantò subito: «Marco Pantani era un uomo coraggioso. Quando ha attaccato, al Tour de France del 1998, aveva circa nove minuti di ritardo. Chi lo avrebbe fatto? Molti si sarebbero rassegnati, avrebbero puntato a una tappa. Lui ci ha provato e non è facile come dirlo. Ha passato molti periodi difficili e ha resistito tanto nella sua vita. A me piacciono atleti di questo tipo. Non a caso, oggi, ammiro molto Vincenzo Nibali e Julian Alaphilippe: sai che, se attaccano il numero alla schiena, vogliono inventarsi qualcosa. Anche se i pronostici sono contrari. Pensiamo a Nibali alla Milano-Sanremo o ad Alaphilippe al Tour de France».

Il carattere di Alessandro Fancellu emerge chiaro da quanto detto e non servirebbero neanche troppe descrizioni. Lui si definisce estroverso e “tranquillo” ma neanche troppo: «Diciamo che, soprattutto in corsa, posso essere abbastanza impulsivo. Fa parte del mio essere, come la testardaggine». Della necessità di essere testardo si rende sempre più conto. In particolare le volte in cui le cose non vanno come vorrebbe: «Credo che la tappa del Montespluga, al Giro d’Italia Under23 di quest’anno, sia stata la mia peggiore giornata da quando corro. Ero debilitato e ogni giorno andavo più piano. Lo dico: è stata una bella batosta». Fancellu, però, al traguardo è arrivato anche quel giorno e, ai pullman, ad aspettarlo ha trovato Ivan Basso, alla guida del Team Eolo-Kometa: «Con Ivan ci sentiamo al telefono quasi ogni settimana. Mi chiede come sto e mi consiglia. Quel giorno mi attese e mi aiutò molto a livello morale. Mi disse: “Ale, capita a tutti. Non sai quante volte ho lavorato bene per un appuntamento, l’ho preparato nei minimi dettagli e poi è crollato tutto. Succede. Devi reagire, è l’unico modo per andare avanti”. Aveva ragione». La grinta deriva dalla motivazione e la motivazione cresce anche grazie alle giuste parole di chi ti guida: «Rino De Candido è unico da questo punto di vista. Ricorderò sempre la sera prima della prova di Innsbruck: “Avete paura di Evenepoel? Certo, è forte. Ma è un ragazzo come voi. Ha due braccia e due gambe come voi. Allora, come la mettiamo?”. Giuro che, quando sono andato a letto, mordevo il cuscino dalla foga». Poi arrivò il grande giorno: «Fino a quando ero con il corridore svizzero e davanti a noi c’era solo Evenepoel, ho collaborato. Il podio, per me, valeva tanto a prescindere dalla piazza. Il punto è che presto mi sono accorto che davanti a noi c’era anche un altro atleta. Mi sono detto: “Terzo sì, ma quarto no”. Sai, quando guardi i pantaloncini e vedi quella scritta, “Italia”, dai l’impossibile». È così che Fancellu si è portato a casa il bronzo iridato.

Gli inizi, con la maglia azzurra, hanno il suono di una telefonata di Arnaboldi, il direttore sportivo del Team Canturino, prima squadra di Fancellu: «Mi disse che De Candido voleva vedermi a Montichiari: mi venne un colpo. Avevo preso qualche chilo di troppo rispetto al peso forma e andavo anche abbastanza piano. Avevo il timore di fare una figuraccia. Ci pensi? Per fortuna è andata bene ed il ritiro di Riccione è una delle più belle esperienze che possa raccontare». Ci spiega che si “sente scalatore” ma la sua umiltà gli impone una precisazione: «Posso dirti cosa mi piacerebbe essere. Che vorrei mi si ricordasse come un buon corridore e uno scalatore ma non so quello che effettivamente diventerò. Tutti vorrebbero diventare dei campioni, ma è ciò che fai a definirti. Sono giovane, devo ancora conoscermi». Di sicuro, quando si parla di strade, Alessandro Fancellu parla di salite: del Brinzio, “montagna simbolo della zona di Varese”, e del Monte Generoso, in particolare. «Quando questa situazione si sistemerà, potrò tornare su quei tornanti. Inizia a essere più difficile vivere queste limitazioni: si sente la mancanza, ci si sente spogliati della normalità». Qualche anno fa, al Premio Torriani, dopo “Il Lombardia”, Fancellu incontrò personalmente Alberto Contador: «Mi presentarono a lui come futuro componente della squadra che stava nascendo. Quell’incontro mi rimase impresso: ho proprio visto un campione che, piano piano, si è aperto e mi ha accolto umanamente. Qualcosa di raro. Ma alla Eolo-Kometa si lavora così. Non è solo una squadra forte, è una bella squadra. All’inizio era un problema perché molti ragazzi sono spagnoli e io non parlavo spagnolo. Ora che l’ho studiato, siamo amici prima che compagni di squadra».

Davanti ad Alessandro Fancellu c’è la realtà del professionismo, “parliamo di una passione che diventa lavoro, quanti possono dirsi così fortunati?”, e un traguardo personale che, questa volta, non è una linea d’arrivo: «Un domani, fra dieci, dodici anni, mi piacerebbe che qualcuno, dopo avermi ascoltato, potesse dire: “Davvero interessante questa cosa. Quasi quasi la imparo”. Sì, mi piacerebbe poter lasciare un insegnamento ai più giovani».

Foto: Vuelta a León

Lucia Bramati: «Gladiatori del fango»

Ci siamo chiesti più volte come si possa raccontare la sensazione che si prova nelle domeniche impastate di brina e fango dell’inverno del ciclocross. In una serata a Nalles, in mezzo a una bufera di neve, Lucia Bramati ci ha dato la risposta: «Il cross è una sorta di arena. Noi siamo i gladiatori della terra, tra due ali di gente che grida con tutta la voce che ha, nel fumo del loro respiro che si mescola alla nebbiolina che si deposita a terra. Il percorso è tutto lì, lo conosci a memoria. In estate faccio mountain-bike, ma non c’è paragone. Qualche tratto di quelle strade percorse in mountain-bike mi spaventa. Qualche discesa scoscesa o qualche irta salita. Le strade della mountain-bike si disperdono in tanti rivoli. Quelle del cross sono raggruppate in un fazzoletto di terra con cui familiarizzi». C’è una semantica di ogni intervista. Un circolo di parole che ritornano perché parte dell’intervistato e del suo approccio a ciò che fa. Certe volte si tratta di sensazioni primordiali: «Papà e mamma mi hanno sempre detto di fare sport, qualunque sport. Papà è stato un ciclista ad alti livelli. Ho giocato a tennis, fatto saggi di danza, atletica e anche pallavolo. Nel ciclismo però ho trovato qualcosa che altrove non riuscivo a rintracciare: un senso di casa. Ricordo quando ho vinto la prima gara da G3, a Bergamo: ho sentito di appartenere a qualcosa, di essere simile a qualcosa. Non mi era mai accaduto». E pensare che gli inizi col ciclismo non erano stati proprio idilliaci: «Non me ne andava bene una da piccolina. Ero molto timida, chiusa. Forse non tiravo fuori nemmeno tutto il carattere che serviva».

Lucia Bramati ha diciassette anni e guardandosi indietro focalizza chiaramente alcuni cambiamenti che le hanno fatto bene: «Se sono cambiata è anche, se non soprattutto, grazie al ciclismo. Alla fine, il mondo che frequenti ti plasma un poco. Il mio carattere si è aperto qui. Ho messo da parte quella timidezza, pur custodendola, e mi sono buttata in quello che volevo fare. Certe volte, la troppa timidezza ti frena anche e non è giusto. Ho imparato a divertirmi correndo in bici. Ho imparato a dare il massimo, a fare sacrifici, con serenità». Già, serenità perché l’ansia divora: «Papà me lo ha sempre detto: “Stai tranquilla perché l’ansia ti divora l’energia”. Ed è vero. Prima delle gare mi metto tranquilla sul letto della mia camera e ascolto musica indie o guardo film. So quello che devo fare ma faccio attenzione a non farlo diventare ossessione».

Quando vedeva le gare di ciclocross in televisione, Lucia Bramati si diceva che, da grande, avrebbe voluto assomigliare a Eva Lechner e a Pauline Ferrand Prevot: «Poi le ho conosciute, le ho incontrate, ci ho parlato. Fa strano vedere a pochi metri da te ragazze che prima vedevi solo in televisione. Ricordo che guardavo le immagini e mi dicevo: “Quanto vorrei provare anche io”. Quando durante il riscaldamento mi passano accanto van der Poel o van Aert mi volto sempre sorpresa e li fisso. Quando provo il percorso, ricordo le immagini della tv e mi dico: “Hai visto Lucia? Ci sei tu qui. Proprio tu”. Ti dici che stai crescendo. Che stai diventando grande».

Lucia studia, è al quarto anno delle superiori, e si allena duramente con una consapevolezza rara: «I sacrifici pagano sempre. Tu fai sacrifici e vedrai che qualcosa di bello succederà. Prendi il terzo posto in Coppa del Mondo lo scorso fine settimana. Non me lo aspettavo. Sai perché? Perché nelle prove di inizio stagione almeno cinque o sei ragazze andavano più forte di me. Invece stavo proprio bene. Siamo andate via subito in tre e per un buon tratto mi sono giocata anche il primo posto. Cosa significa? Che lavorando cresci, che lavorando migliori sempre. E quando te ne rendi conto ti viene una grinta che non si può nemmeno lontanamente immaginare». E dopo? «Dopo è ancora più bello. Non so quante volte ho chiesto: “Ma è vero? Ditemi che è vero. Sto sognando? Non svegliatemi se non è vero. Per favore”». Tra l’altro, a Tabor, c’erano proprio le condizioni climatiche che piacciono a lei: «Era freddo. Ma un freddo assurdo. Io con il freddo, con la pioggia, con il fango mi galvanizzo. Il percorso diventa più tecnico e vado meglio. A me piacciono percorsi come Brugherio: è uno spettacolo quel tracciato. Il cross deve essere così: movimentato, imprevedibile, caotico. Se c’è tutta pianura, che gusto c’è?».