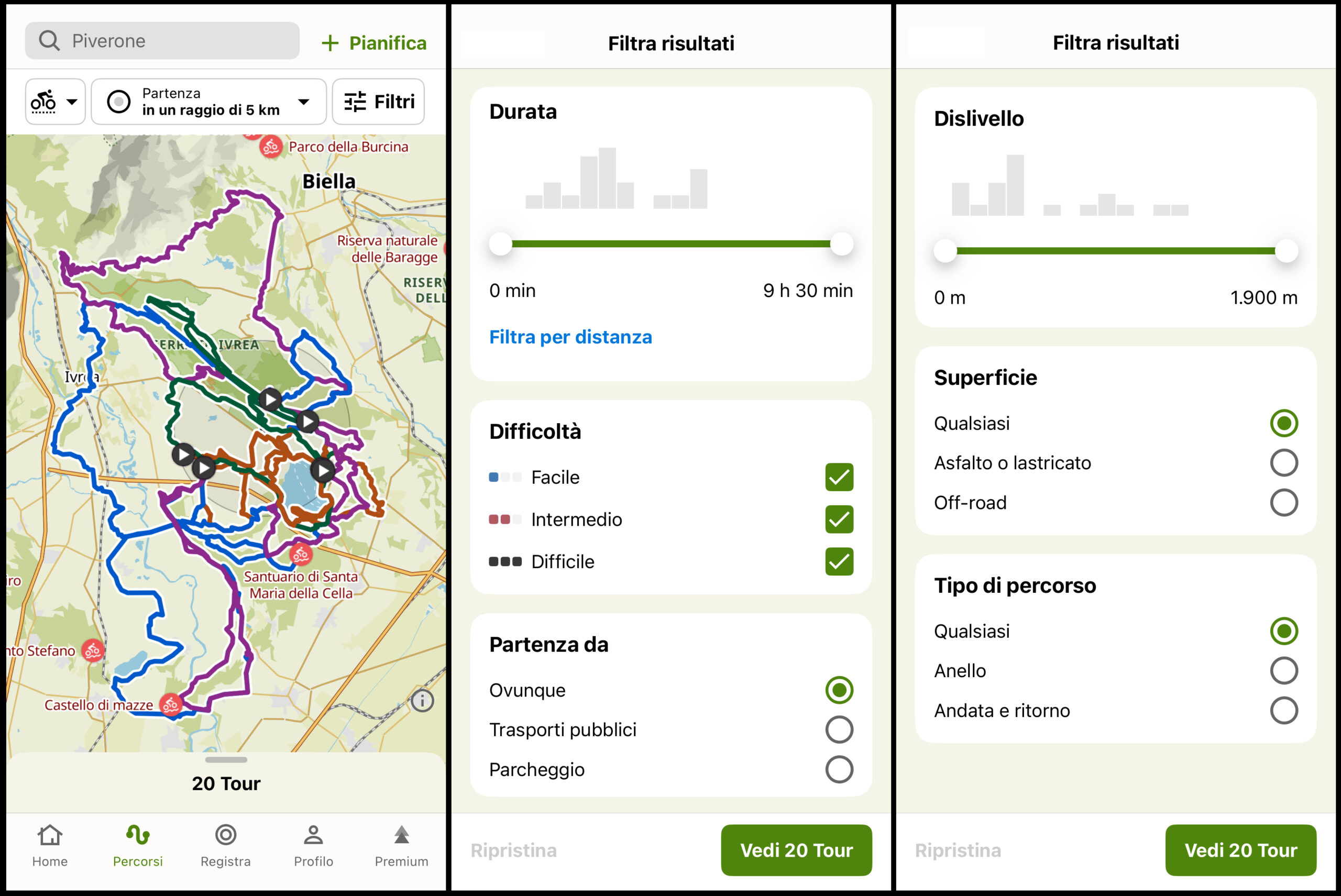

I nuovi Percorsi Gravel su Komoot

Komoot lo usiamo tutti per trovare ispirazione. Oramai la sua precisione nel creare percorsi per bici è impressionante e i percorsi consigliati e pronti all’uso consentono di partire all’avventura in pochi clic. C’è però una funzione che ancora mancava e, ad essere sinceri, questa cosa non ci andava proprio giù. Ma da oggi non è più così.

Sì perché da pochi giorni è possibile trovare anche i Percorsi Gravel pronti all’uso nella funzione di ricerca. Sono oltre 160.000 ed in constante crescita, consultabili su mappa interattiva con tanto di recensioni, e sono stati creati grazie ad un algoritmo che combina i dati provenienti dalla community con un potente sistema di mappatura che si basa su consigli, suggerimenti, foto degli esperti locali, nonché su dati cartografici dettagliati e aggiornati.

Funziona cosi:

-Apri l’app o il sito komoot;

-clicca su Percorsi;

-scegli il luogo dove vuoi pedalare cliccando sulla mappa o inserendo un indirizzo nella barra di ricerca;

-a questo punto scegli l’opzione gravel e ti si aprono una serie di percorsi sulla mappa;

-fai un giretto sulla pagina dei filtri, se desideri impostare le tue preferenze di lunghezza del percorso o dislivello, ed il gioco è fatto.

Non resta che scegliere il Percorso, volendo puoi salvarlo e scaricarlo per l’utilizzo off-line, oppure utilizzarlo immediatamente per la navigazione.

Siccome questa, come tante altre opzioni, viene creata anche grazie ai feedback degli utenti, è importantissimo che ognuno di noi, alla fine del proprio giro, lasci il proprio riscontro e dica cosa è piaciuto e cosa no. È democrazia, e a noi la democrazia piace parecchio.

È una funzione davvero fighissima, a cui è difficile rinunciare una volta provata. Basti pensare a tutto il tempo investito per tracciare di testa nostra, in posti che non conosciamo, e che invece possiamo investire per aggiungere qualche chilometro o, perché no, per goderci una birra in più a fine giro. Mica male eh.

Ed ora tocca a te provarla!

Velo Cafè, Giubiasco

Le strade di Giubiasco sono ancora segnate dall'acqua di un temporale che si è rovesciato sulla frazione di Bellinzona, nel Canton Ticino. Sull'asfalto, la prima calura, mentre asciuga, è regista dei giochi di chiaroscuro che assomigliano ad un puzzle. Ancora qualche pozzanghera, a riflettere un cielo tormentato, schizza acqua sui marciapiedi al passaggio delle automobili. Non appena voltiamo l'angolo, via al Ticino è intrisa del movimento di un qualsiasi mezzogiorno, nel mezzo di una settimana lavorativa. In questo scenario, al numero 23, la corte che ci si apre davanti pare una macchina spazio temporale. Sì, una corte è, letteralmente, uno spazio scoperto entro il perimetro di un fabbricato, per dar luce e aria agli ambienti che vi si affacciano, ma è anche un elemento che sa di altri tempi e di altri luoghi, qualcosa che solletica i ricordi. Velo Cafè abbraccia ed è abbracciato a questa corte, quasi la avvolgesse e ne fosse avvolto, una sorta di mezzaluna.

Davide Antognini, ideatore e fondatore di questo luogo assieme a Giona Sgroi, inizia a parlarci proprio mentre, voltando la testa di qua e di là, scrutiamo la curiosa conformazione del locale: un'idea che arriva direttamente dalla Spagna, la nazione in cui, grazie a diversi amici e a tanti Bike Café, ha iniziato ad "indagare" la bicicletta. «Se bicicletta è sinonimo di viaggio, di spostamento, in ogni caso, anche i locali che hanno a che fare con questo mezzo possono essere, a loro volta, un viaggio: dai tavolini di legno del nostro bar, in mezzo a quadri a tema ciclismo, ad un divanetto, accanto a giornali e riviste, davanti ad un televisore, vicino a maglie di ciclismo custodite con cura, fino all'officina, al centro della mezzaluna e alla coda, in cui sono depositate le biciclette. Vorremmo racchiudere qui tutto quel che può essere utile, necessario, a chi pedala».

Nel frattempo, abbiamo poggiato l'ombrello all'esterno e, davanti ad un caffè, con il sottofondo di bicchieri che si riempiono ed il profumo del pane caldo, avvolto in tovaglioli e portato ai tavoli per il pranzo, Davide ci rivela qualcosa che, forse, ci sfuggiva: la motivazione per cui, nei metri quadrati, dove tanti anni fa c'era un night e fino all'autunno scorso un vecchio negozio di biciclette, è ora ospitato Velo Cafè e la ragione ha a che fare con la mancanza. Se ci pensate è un meccanismo naturale dell'essere umano: ci si accorge di quel che non c'è e si prova a crearlo, a modellarlo: «Sì, in Ticino non esisteva un Bike Cafè: nella Svizzera interna si trova qualcosa, qui no. Visto che gli uomini non hanno la bacchetta magica, era necessario qualcuno che iniziasse, senza strada segnata: non sapevamo quanti caffè avremmo fatto, quante bici avremmo sistemato, quante ne avremmo vendute. Per aprire un bar è necessaria la gerenza, è un costo non indifferente. Non è stato un passo facile, ma se vuoi qualcosa che non esiste, è l'unica possibilità».

La mano di Antognini indica l'altro lato della strada, c'è una ciclabile che unisce Locarno a Bellinzona, nel 2022, ci dice, sono più di 500 al giorno le biciclette transitate lì, e più di 15000 le auto passate sulla strada su cui la corte si apre. In Svizzera, infatti, la bicicletta è molto usata: la parte gare si avverte meno, perché mancano molti eventi nazionali, ma le persone si recano al lavoro in bicicletta, oppure esplorano un territorio variegato e adatto: la salita, i 200 chilometri girando attorno al lago, la Val Morobbia, le strade che corrono lungo il fiume, lo sterrato, manca solo il pavè. «La libertà della bicicletta è, soprattutto credo, la moltitudine di possibilità: un campione può pedalare con un giovane alle prime armi o con un anziano. Semmai cambiano i percorsi, ma si può fare, l'incontro è possibile, il viaggio assieme è realizzabile. Altre volte non succede». Giona è al bancone del bar, anche lui ha sempre seguito il ciclismo ed è l'altra metà di questa avventura: Davide è la precisione, anche esagerata, a volte, Giona la capacità di "lasciar perdere, lasciar andare, fregarsene" quando continuare a pensare non fa altro che appesantire le giornate ed il mestiere già difficile. «Al lavoro in un bar ero abituato, l'ho sempre fatto, alle biciclette no. O meglio, non sapevo cosa sarebbe potuto accadere facendone un lavoro, avendole a due passi dal bancone. Però non ero spaventato, questo no. Credo abbia a che vedere con il fatto che, bene o male, la bicicletta fa parte della storia di tutti, da sempre. C'è un nonno che andava a prendere il pane in bici o che seguiva le corse, c'è un genitore, in certi casi un amico che ce ne ha parlato o che, magari, ci ha fatto scoprire il suo significato. Ogni storia è differente, tuttavia sapere che queste fondamenta esistono è un incoraggiamento che fa passare il dubbio». Il progetto nasce ad ottobre dello scorso anno, proprio seduti ad un tavolo, assieme, la frase chiave è: «A febbraio apriamo».

Il 2 febbraio 2024 è un venerdì e in Via del Ticino 23, dove la corte ed il negozio si incontrano, si inaugura Velo Cafè. Una sera in cui volti, voci, musica e caos si intersecano. Ad un certo punto le persone sono così tante che i bicchieri non bastano; il ritratto dell'apertura è così, bello ed imperfetto, come ogni inizio. Il ciclismo è sempre stato al centro, anche in quella notte, anche nell'arredamento: nelle panchine costruite da Davide e Giona, nei richiami del legno dei mobili e dei tavoli, nei quadri, nei dettagli, nelle riviste. «Non si parte perfetti- precisano- perché per partire perfetti si continuerebbe a rimandare fino a non partire più. Non si parte perfetti e ci si aggiusta passo dopo passo, trovando il giusto equilibrio, anche tra lavoro e vita privata, perché abbiamo una famiglia e serve razionalità. Davanti si cerca di mantenere l'ordine, dietro, spesso, il caos più totale. Nel frattempo, il tentativo in cui ci si sforza è quello di capire le persone che arrivano da noi, di comprenderle, non si sa quasi mai se ci si è riusciti. Qualche sicurezza in più la si ha quando si vede il ritorno, chi torna è stato bene, si è sentito al posto giusto, nel momento giusto». Le biciclette sono sempre tante, un via-vai continuo: all'inizio c'era un solo meccanico a lavorare in officina, scelto attentamente, affinchè fosse il migliore possibile, ora sono due, per essere più efficienti, per aggiustare più bici, per «consentire quei cento metri di felicità, certe volte gli unici che ci si può permettere, a qualcuno in più».

Giona prepara un caffè e torna a raccontare: «Nei progetti è tutto diverso: ti immagini tutte biciclette bellissime, preziosissime, da campioni e si prova l'orgoglio di lavorarci. Poi ti scontri con la realtà e la realtà è che spesso si tratta di bici "sgangherate", poco curate, con tanti anni di attività, usate giusto in caso di necessità. Posso dire che è bellissimo anche così, che c'è voglia di fare il proprio dovere al meglio anche su quelle, più che mai su quelle».

Qualcuno arriva per un caffè e una brioches al mattino presto e ne approfitta per una sistemazione al volo, altri pranzano a mezzogiorno e si fermano a parlare con il meccanico, c'è anche chi, se non esistesse Velo Cafè, dovrebbe uscire prima dall'ufficio per riparare la propria bicicletta, invece, così può tranquillamente fermarsi alla sera, magari chiacchierando in dialetto: «Noi proviamo a trasmettere sicurezza, a raccontare la voglia di uscire dalla propria zona di comfort, di fare il primo passo perché, a ben guardare, è solo quello che ci blocca. Dopo l'inizio, è tutto più semplice. Le persone hanno bisogno di ricevere sicurezza». La stessa di Davide e Giona all'inizio, quando, di fronte alla novità, tutti storcevano il naso, qualcuno, addirittura, suggeriva di lasciar perdere «perché ormai le biciclette non vanno più». Evidentemente si sbagliava, l'hanno sempre immaginato, ora ne hanno la certezza. Velo Cafè è diventato presto un punto di incontro, dai più giovani ai più anziani: si organizzano ride domenicali, gite in bicicletta assieme, pedalate con cicloturistiche e triathlon, incontri serali per parlare di ciclismo, feste e aperitivi, mentre la corte si riempie di persone, musica, si canta e si balla. Si griglia anche e si gusta il cibo come una festa.

Se si parla di sogni e di progetti, Davide racconta che sono più parte del presente che di qualcosa che sarà, del futuro. Anche questo è tipico di quello che è all'inizio, che sta prendendo il via, quando le idee fioriscono in un nulla: «Un esempio è quella che chiamo "ciclo-enologia»: ciclismo e vino, anche grazie al binomio perfetto che abbiamo qui con le tante cantine presenti dalle nostre parti. Anche questo era un progetto, ora è una realtà, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti e continueremo a farlo". Qualcuno entra al bar, si affaccia agli altri ambienti, si guarda in giro, chiede se sia possibile accedervi, dopo un cenno di assenso procede, con curiosità. Ci spiegano che accade spesso, proprio perché nel Ticino nessuno era abituato a un locale di questo tipo, è questione di tempo, di abituarsi e di sentirsi a proprio agio, a casa, accolti dal ciclismo, che è la base comune di tutti, il sottofondo che tutti ascoltano.

Dalla corte eravamo partiti, nella corte torniamo prima di salutarci e percorrere di nuovo quella strada ormai asciugata dal vento che si è alzato. Davide ci accompagna, ci dice che fra qualche giorno, nel fine settimana, qui suonerà un gruppo brasiliano, per cui tutto deve essere pronto: con le mani ci indica come si disporranno, dove saranno le persone, dove i tavolini ed il cibo. Ce lo racconta per quella sera e, nel mentre, pensa già ad altre serate, ad altre possibili cose da fare, immaginando già cosa potrebbero pensare le persone arrivando lì, quanto potrebbero divertirsi, essere contente. Si può chiamare in vari modi questo atteggiamento, contiene molte cose, molte sfumature, noi parliamo di progetti ed i progetti sono vicino alle novità. Come Velo Cafè.

Questionario cicloproustiano di Eleonora Camilla Gasparrini

Il tratto principale del tuo carattere?

Determinazione.

Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

La sincerità.

Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

La determinazione.

Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

Il supporto che mi danno a 360 gradi e la spensieratezza che posso avere quando sono con loro.

Il tuo peggior difetto?

Un pochino testarda, a volte voglio fare troppo di testa mia.

Il tuo hobby o passatempo preferito?

Sicuro non stare a casa sul divano. Stare con famiglia e amici visto il poco tempo che si ha e magari fare qualcosa di piacevole con loro (shopping compreso).

Cosa sogni per la tua felicità?

Cose semplici come avere intorno persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene ed essere in salute.

Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

Perdere le persone più care.

In che paese/nazione vorresti vivere?

In Italia sto bene.

Il tuo colore preferito?

Azzurro.

Il tuo animale preferito?

Cane.

Il tuo scrittore preferito?

Non leggo molto.

Il tuo film preferito?

Me ne piacciono diversi ma uno che mi viene in mente è "Il diavolo veste Prada".

Il tuo musicista o gruppo preferito?

Ascolto un poco di tutto in realtà.

Il tuo corridore preferito?

Quando ero piccolina soprattutto mi piaceva tanto Nibali.

Un eroe nella tua vita reale?

Mio papà.

Una tua eroina nella vita reale?

Mia mamma.

Cosa detesti?

Le persone false.

L’impresa ciclistica che ricordi di più?

Vincenzo Nibali al Giro 2016 quando attacca in discesa dal Colle dell’Agnello.

Da quale corsa non vorresti mai ritirarti?

Difficile da dire, non è mai bello ritirarsi e i fattori possono essere diversi. Però, se ne devo dire una, dico L’Amstel.

Come ti senti attualmente?

Bene, sono stata Parigi a fare la recon del percorso delle Olimpiadi.

Lascia scritto il tuo motto della vita

Vivere senza rimpianti.

Ciclo Shop, Mezzolombardo

«Ma come si fa a lavorare così? Non sei capace. Non vedi che non sei capace? Non vali niente, diamine, niente». A Mezzolombardo, in Trentino, nella Piana Rotaliana, ai piedi delle balze rocciose e spigolose del Monte Fausior, stretti al corso del Fiume Noce, nonno Sergio gridava spesso così a ciascuno dei suoi sette nipoti, dietro la serranda di un locale in cui lavorava duro dal mattino alla sera: all'esterno l'insegna Ciclo Shop. Ogni tanto, qualcuno lo chiamava: «Sergio, la cena è a tavola». Lui rispondeva, sì, rispondeva, ma continuava a fare andare le sue dita, le sue mani, fino a quando la bicicletta, su cui era chino da qualche ora, era a posto, pronta per far scorrere le sue ruote su un'altra strada. Così, se la cena era a tavola alle diciannove, lui si sedeva sulla sua sedia alle ventuno, talvolta anche alle ventidue.

Quei ragazzi, i sette nipoti, sono tutti passati da quella serranda perché, in un modo o nell'altro, quell'uomo li aveva ispirati, attratti lì come accade con un magnete, una calamita: Sergio era elegante, signorile nel portamento, ma duro, a tratti burbero, poco capace, quasi per nulla, di giri di parole, schietto, sin troppo, fumantino, privo di pazienza quando si trattava del suo mestiere. Di fatto era un "tecnico" della bicicletta, quasi un matematico, schematico in ogni riflessione ed in ogni azione o pensiero di azione; un uomo di altri tempi che usava prevalentemente la bicicletta come mezzo di trasporto, anche per gli acquisti del negozio, a costo di ammalarsi per la pioggia ed il freddo d'inverno e per le volte in cui, anche fuori stagione, bisognava salire in montagna, col cuore a mille dentro il petto. Molti anni dopo, Christian Mongibello, uno dei nipoti, ricorda ancora con gusto il modo in cui nonno eseguiva la raggiatura: la decisione del gesto, la precisione ed allo stesso tempo le spiegazioni. Il punto è che, proprio per il carattere di nonno, alla fine, tutti quei ragazzi andavano altrove, si dedicavano ad altro, stanchi dei rimproveri e di quella sincerità pungente. Christian no, Christian restava al suo fianco. Anche negli ultimi anni, quando la vecchiaia e la debolezza facevano apparire tutto grande, gigantesco, per essere intrapreso: succede quando mancano le forze ed a Sergio le forze mancavano da tempo. Allora quando a Christian veniva qualche idea, quando metteva sul tavolo qualche proposta, lui ammoniva: «No, non si può fare. C'è la crisi, non vedi? Bisogna essere accorti, ponderati». Quel locale aveva ridotto le dimensioni, allo stesso modo in cui Sergio aveva ridotto le forze, quasi fossero legati da un comune destino, era diventata una piccola bottega. Fino agli ultimi giorni.

Christian ha memorizzato la data del primo scontrino emesso da Ciclo Shop sotto la sua guida, quando nonno non c'era più: parliamo di marzo del 2017. Quasi novant'anni dopo l'inizio della sua storia, dal bisnonno al nonno, dal nonno alla madre, fino a lui: quei locali sono rimasti patrimonio di famiglia, mentre i vicoli della vecchia borgata di Mezzolombardo sono sempre più pittoreschi. Anche Christian ha sperimentato altri lavori, ma, alla fine, è tornato nella bottega dove trascorreva i sabati e le domeniche. Per certe cose il tempo pare non essere mai passato: c'è ancora qualcuno che, dalla cucina, grida «a tavola» e c'è ancora un uomo che resta in officina, magari fino all'una di notte, a completare un lavoro iniziato. Il senso del dovere è lo stesso di Sergio, come la fedeltà al lavoro. Le forze sono ritornate al loro massimo e con loro la volontà di sperimentare ed inventare: il negozio si è ingrandito, ne è nato un altro, in estate, addirittura, Ciclo Shop, ha tre sedi. La prima, quella di nonno Sergio, per intenderci, ha una grossa scala al centro, simile ad una "gabbia", che accompagna dritta all'officina, un bancone e quattro cavalletti, adatti al lavoro di due meccanici, le biciclette, invece, sono esposte su sei mensole a muro, ogni bici sembra quasi un quadro da osservare in ciascun dettaglio, sino al ripiano in legno dove sono tutte schierate in fila, rivolte verso la vetrina. «Il punto centrale è l'officina: ho immaginato meccanici in "guanti bianchi", completamente dediti al mezzo, con ogni cura e con ogni attenzione. Un trattamento identico per ogni bicicletta, dalla più economica a quella più ricercata, perché non può esserci differenza nel nostro approccio, nella nostra professionalità. Una bicicletta è una bicicletta». In realtà, oltre a questo cardine, a questo principio, ben poco era già fissato. Una cosa sì, quel buco al centro del locale, dove posizionare la scala, «attorno a quella scala tutto sarebbe cresciuto passo dopo passo, giorno dopo giorno, a sentimento». E, all'improvviso, poche parole, pronunciate nella mente, e rivolte a Sergio: «Hai visto? Questa volta sono stato bravo, questa volta puoi essere fiero di me». Quasi a cancellare i vecchi rimproveri.

Un piccolo divisorio, in officina, permette ai clienti di appoggiarsi lì, mentre le riparazioni vengono portate a termine. Le persone ammirano attente e restano sorprese anche dai gesti all'apparenza più banali: ad esempio, da quel setaccio passato sulle bici, a pulirle, prima di ripararle. I tempi sono cambiati, racconta Christian: «Una volta il rapporto con la clientela si costruiva a partire dal ciclismo, oggi accade esattamente l'opposto. Si inizia a conversare di tutt'altro e, ad un tratto, la persona torna in negozio e si sofferma sulle biciclette. Le Social Ride sono pensate proprio a questo scopo: pedalata dopo pedalata, il gruppo si allarga, perché la voce giunge ad amici, a conoscenti, fino a che sai cosa accade? Da quella porta, entrano due o tre persone assieme che si scambiano consigli, mentre passano in rassegna le biciclette e noi professionisti restiamo a guardare. Quanto è bello?». Il segreto consiste nel fatto che, in questi anni di evoluzione fenomenale del mercato della bici, la differenza la fa il servizio, l'unica via per provare a stare al passo della concorrenza via internet, realtà che difficilmente si può contrastare: «Le persone possono fare avvicinare altre persone, attraverso il rapporto umano. Potrei dirla così: il cliente dobbiamo andare a prendercelo. Il rapporto umano è la strada affinché questo avvicinamento sia naturale».

Rispetto al mezzo vero proprio, Mongibello mette subito in risalto come l'estetica delle nuova biciclette sia indubbiamente di pregio, anche se capita ancora di restare meravigliati, senza parole, da qualche vecchio modello, anche i materiali e lo studio su di essi è migliorato, tuttavia, almeno in parte, è vero quel che la gente dice: «Una volta le biciclette duravano di più». «Non a caso, io chiedo ai nostri meccanici di smontare e montare daccapo le biciclette nuove che arrivano in negozio. Talvolta manca la copertura, l'olio, il grasso. Credo sia parte del Made in Italy di una volta che, a mio giudizio, almeno in parte è andato perso negli anni».

Da un lato del locale, si notano chiaramente cinque biciclette, di diversa tipologia e misura, pronte ad essere utilizzate. Christian Mongibello le ha posizionate in quel modo e, prima di spiegarci il motivo, fa un'unica affermazione: «Nonostante le sue varie declinazioni, la bicicletta è una sola». Qualche attimo di riflessione sul principio appena enunciato e Mongibello definisce meglio i contorni del suo pensiero: «Chi si cimenta nel gravel, talvolta, non riconosce pari valore al ciclismo su strada, vale lo stesso viceversa, e questo discorso è replicabile anche per le altre discipline, per le biciclette elettriche, ad esempio. Bisognerebbe spiegare, raccontare che tutte le specialità contengono qualcosa che vale la pena di essere scoperto, vissuto. L'abbiamo fatto più volte, dedicando tempo ed entusiasmo, purtroppo, però, si arriva spesso allo scontro. Quelle biciclette servono per dire semplicemente: "Prova, proviamo insieme", mettendo da parte un sacco di altre parole. Provare è la chiave». Sì, anche per comprendere la differenza tra costo e valore: il costo è il lato economico, il valore è, invece, qualcosa di intrinseco. I due termini possono coincidere, ma non sempre accade. L'aumento dei costi correlato alle guerre ed ai rincari delle materie prime è un dato che tocca tutti, anche Ciclo Shop, anche le biciclette. Difficile, sempre più difficile, in un momento in cui, spesso, il risparmio, o il presunto risparmio, è messo al primo posto, anche se bisogna andare lontano, anche se il costo della benzina o i chilometri annullano il presunto vantaggio: c'è una convinzione di fondo che non si sradica, su cui però è necessario lavorare, provando a razionalizzare il proprio comportamento.

Di sicuro, il Trentino Alto Adige è terra di ciclismo. La terra natale di Francesco Moser e Gilberto Simoni, fra gli altri, due nomi che hanno avvicinato tanti giovani alle due ruote, rinfocolando la passione anche nei momenti più complessi, «simile a quel che Yannick Sinner sta facendo nel tennis». La cima della Paganella è vicina, le bellezze naturali non mancano, in un anello di cinquanta chilometri, comprendente il negozio, si passa dalle ciclabili all'asfalto, allo sterrato, dal lago alla montagna, magari fermandosi nelle cantine che offrono ospitalità per l'occasione: una varietà che stupisce.

Accanto a Christian, c'è il fratello Marco, che ha lasciato un lavoro ben retribuito, un contratto sicuro, ed umilmente ha iniziato ad imparare come si mettono le mani fra gli ingranaggi di una bicicletta. Christian gli ha spesso detto quel che dice anche a noi: «La parte più bella di questo lavoro è avere la possibilità di dare forma a qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c'era, figlio dell'impegno, del talento e della fantasia». Lui ci ha creduto, ci crede, come facciamo anche noi e non solo. Christian ha due figlie: lo aspettano quando esce per i suoi giri in bicicletta con i visitatori del negozio, lo cercano, durante la giornata, nella casa che è proprio sopra il negozio. La maggiore ha sei anni e, quando torna dall'asilo, chiede di scendere in officina a fare merenda insieme a papà. Altre volte è solo il desiderio di stare in compagnia a fare in modo che quelle due bambine corrano a rifugiarsi nel locale. Christian Mongibello sorride compiaciuto, si immedesima in quel che prova sua figlia: in fondo, somiglia molto a quel che sentiva lui, vicino a nonno Sergio ed alle tante biciclette di Ciclo Shop.

La carovana pare infinita

Maurice Garin era un "ramoneur", ovvero uno spazzacamino, colui che pulisce la canna dei camini dalla fuliggine, per questo doveva essere molto magro, per muoversi con abilità in quel varco stretto. In bicicletta aveva iniziato a correre, insieme ai fratelli, inseguendo una speranza, che potesse allontanarlo dalla miseria, dopo la perdita del padre. Più o meno in questi giorni del 1903, Garin era alla partenza del primo Tour de France, quello che vinse, in poco più di 94 ore, per percorrere sei tappe.

Da un villaggio della Valle d'Aosta, alla cittadinanza francese, a Parigi. In più di centoventi anni di cose ne sono cambiate: Garin non vestì la maglia gialla, quella arrivò nel 1919 ed il primo a vestirla fu Eugène Christophe, lui che, nei giorni del Tourmalet, riparò la forcella della sua bicicletta in una bottega, a Sainte-Marie-de-Campan: c'era un fabbro ad aiutarlo. Ai tempi di Garin, il simbolo era una fascia verde. Il giallo, forse, è una delle cose che da quel momento non sono più cambiate: la maglia, le spighe di grano ed i girasoli. Firenze, dov'è il viola il colore simbolo, assieme al giglio, sarà tinta di giallo per la prima partenza del Tour de France dall'Italia, come Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, Torino, Pinerolo.

Firenze dove Bettiol indosserà la maglia tricolore, vinta qualche giorno fa, vicino alla casa di Alfredo Martini, la stessa casa dove si recò a pochi giorni dalla maturità, ma gli esami non finiscono mai e il Tour, che parte dalla Toscana, con il tricolore attaccato alla pelle, sarà un esame, un'emozione. Ne parlerà lui. Non è cambiata l'afa di luglio, la "canicule", quella che "scioglie" le strade, l'asfalto e chi è stato in Francia, sulle vette, sa che non è un modo di dire. La dieta dei corridori non comprende più cioccolata calda, tè, champagne e budino di riso, la preferita di Henry Cornet, ma esiste ancora la figura del "Lavoisier" per segnare i distacchi su una lavagna, con un gessetto e, sicuramente, qualcuno, in città, vedendo un bambino sfrecciare sempre in bicicletta, lo chiamerà "Tour de France", come si narra che gli abitanti di Meensel-Kiezegem, la sua città natale, chiamassero Eddy Merckx, quando scoprì la bici e non la mollò più, lui che di Tour ne vinse cinque. In Francia si continua ad andare a vedere il Tour "à la bonne franquette", ovvero "alla buona", come capita, ma questo non vale solo per la Francia, ma per il ciclismo in generale.

La carovana pare infinita, più lunga delle sue strade, c'è l'acqua che viene spruzzata, ci sono matite, penne, strani salvadanai, cioccolatini e anche salamini: un ricordo del giorno in cui qualcuno ti porta a scoprire il Tour e la sua grandezza, la sua "grandeur". L'eco di "Cent'anni di solitudine" non è casuale perché il Tour è fatto anche di solitudini, in maglia a pois, in fuga, oppure vicino alla voiture balai in coda, come è fatto di rimandi alla letteratura e alla poesia, da Petrarca a Baudelaire e viceversa. Di tappe simboliche, la quinta per Vincenzo Nibali, di anni magici, il 1998 per Marco Pantani. Tadej Pogačar giocava a biliardo qualche giorno fa, Vingegaard e van Aert se la ridevano in allenamento con la nuova divisa. La "Chanson de geste" che ha nome Tour de France parte domani e parte dall'Italia.

Più aero, più leggera: ecco la nuova Pinarello Dogma F

Sette Tour, tre Giri e due Vuelta, se parliamo delle grandi corse a tappe. Già solo questo basterebbe per spiegare la Pinarello Dogma F: una delle bici più tecnicamente evolute che ogni anno si rifà il trucco e si migliora. Perché è come una donna bellissima, elegante, una femme fatale che si rinnova in continuazione. «Tecnicità straordinaria, ma non manca mai uno dei tratti distintivi su cui Fausto Pinarello e tutti noi non arretriamo di un millimetro. Lo stile, la bellezza, l’eleganza con il suo design asimmetrico sono tratti distintivi. Fra le diverse cose da citare, voglio mettere in risalto una verniciatura particolare dal valor di 1500 euro al chilo per rendere l’idea. La F 2005 è ancora un oggetto del desiderio», afferma Federico Sbrissa, responsabile marketing Pinarello.

E nei giorni scorsi alvento è andata a testare questo classico gioiello Pinarello dopo il restyling della nuova versione. E lo abbiamo fatto sulle ascese dolomitiche scalando i mitici passi ladini del Sella Ronda.

«Il punto chiave è stato trovare il miglior equilibrio fra l’efficienza aerodinamica e il risparmio di peso. Rispetto alla edizione 2024, la nuova Dogma F è 108 grammi in meno. Abbiamo lavorato maggiormente sulla forma del telaio, sullo sterzo più stretto e sul movimento centrale con tubo obliquo. Il coefficiente di efficienza aerodinamica è migliore dello 0,2%. Ecco un dato importante anche perché non facile da raggiungere», ancora Sbrissa. Rimane la caratteristica della bici Dogma F intesa come mezzo totale a carattere racing: efficace in ugual modo per salita, discesa, pianura. Del resto, come anticipato in apertura, per primeggiare nei grandi giri di tre settimane sono utili biciclette che vanno bene su tutti i terreni, indistintamente.

Fra gli elementi tecnici prima di tutto ecco la prima volta dell’utilizzo del carbonio carbonio Torayca M4OX, una tipologia più evoluta. Più sottile la tubazione obliqua che permette un risparmio di peso. Più piccolo il tubo sterzo: guadagnati una decina di millimetri. La forma della scatola del movimento centrale è riprodotta dalla bici da pista di Ganna e, nonostante sia larga come quella del modello precedente, è più arrotondata nella sezione inferiore. Il movimento centrale Aero Kael è costruito per limare ancora in termini aero.

Nuovo disegno per la forcella Onda che è stata ridotta di peso e dotata di steli più sottili. Quindi i perni passanti chiusi da un profilo più ridotto in nome della aerodinamica. E dulcis in fundo il manubrio Talon Ultra Fast, ovviamente in carbonio, con barra superiore e attacco più sottile. Cambiamento della larghezza delle leve minore di due centimetri.

E adesso? Dopo il podio di Thomas al Giro d’Italia, le vittorie nelle gare di un giorno dove spicca quella di Pidcock all’Amstel Gold Race e un brillante Delfinato: all’attacco del Tour de France proprio con Bernal e Rodriguez.

Vesuvio Gravel: corsa dei sogni

«Il Vesuvio è una condizione della gente di Napoli. Anche magia, anche una sfida sportiva, se vogliamo, ma prima di tutto una condizione delle persone di questa città: svegliarsi la mattina e vedere questo vulcano, imponente, attivo, conoscendone la potenza, pur se quieto al momento, trasmette quella irrequietezza positiva piena di volontà di vivere ogni secondo al massimo che è, alla fine, il modus di esistere che c'è a Napoli»: in fondo, potrebbe essere tutto qui, in queste poche parole che Luca Simeone, presidente dell'Associazione "Napoli Pedala" e tra gli ideatori di Vesuvio Gravel, ci dice per esprimere l'importanza del Vesuvio nel nome di questa vera e propria festa danzante sui pedali che, il primo giugno scorso, ha raccolto cinquanta ciclisti, per "dividere" il Vesuvio, ovvero attraversarlo, salendo da un versante e sbucando dall'altro. Lassù, laddove il panorama cambia ogni mese, non solo ogni stagione, per questo qui dicono che sul Vesuvio bisognerebbe salire almeno una volta al mese ed i cambiamenti notati, di volta in volta, sarebbero innumerevoli, lassù, laddove nell'estate del 2017 e del 2018 divampava la stagione degli incendi ed il fuoco e le fiamme distruggevano ettari ed ettari di pineta, con segni e ferite ben evidenti ancora oggi. Da quel brutto ricordo è nata Vesuvio Gravel, un brutto momento che prova a guarire nella gioia di una condivisione collettiva.

Il primo giugno, quasi fosse un regalo, tutte le fattispecie climatiche si sono addensate sulle ginestre che disegnano macchie gialle e, forti, resistono alle variazioni della temperatura: freddo, caldo, vento e afa stagnante, «mancavano solo neve e grandine e la rigidità degli inverni più cattivi». La salita, lungo la strada Matrona, dal versante di Trecase fino a Largo Legalità, alterna strade di sanpietrini a quelle di sabbia e sabbione, per, poi, gettarsi su una discesa in cui sembra di "surfare" sulla ghiaia nera, interrotta dal rosa dei fiori, nelle narici il profumo di terra bagnata, contrasta con il verde della pineta dove il pino torna a regnare, nelle orecchie un concerto di uccelli, su tutti il canto dell'Upupa dal corpo marrone e nero, la natura è protagonista assoluta, mentre le gocce di sudore calano dalla fronte e l'odore di sale si mescola alla sensazione di fatica. «La Vesuvio Gravel- narra Luca Simeone- è scattata dalla parte occodentale di Napoli, quella dei Campi Flegrei, ora nota per i recenti fenomeni di bradisismo, da quella zona Plinio vide i primi nuvoloni neri durante l'eruzione del Vesuvio e mobilitò i soccorsi. Anche noi, ogni tanto, guardiamo quella zona e, proprio in corrispondenza del Vesuvio, vediamo delle nuvole che si ammassano sul vulcano: per fortuna sono solo nubi, ma il pensiero corre a quei tempi».

Lungo i 108 chilometri del percorso, si comprende sempre più come il gravel sia la modalità migliore per avventurarsi in questi luoghi, perché non è solo corsa e velocità e non è solo esplorazione e conoscenza del viaggio lento, bensì entrambi i fattori messi insieme, nonostante, Simeone lo precisa più volte, la bicicletta è, in fondo, una sola, ed un ciclista è un ciclista a prescindere dal mezzo su cui pedali, anche per questo qualcuno ha scalato il Vesuvio con una bicicletta vintage. «Si è generato un forte entusiasmo collettivo che ha diffuso il senso della scoperta tra tutti noi: le persone di Napoli erano contagiate dalla stessa meraviglia dei calabresi o dei romani, pur conoscendo già bene il posto: un arricchimento che passava di mano in mano, di sguardo in sguardo». Talvolta questa felicità deriva solo dal recupero di un pezzetto di terra, di un monumento, magari del Castello Mediceo di Ottaviano che, dopo anni, è tornato ad appartenere alla comunità, ad essere bene comune. Nel frattempo, il resto era tutto fatto dall'inizio di giugno: dal profumo di pomodori all'avvicinarsi dell'estate in terra vesuviana, dagli orti e dalla varietà di frutta e verdura pronta a maturare ed il tempo pareva una variante inutile, tanto si stava bene.

Il prossimo anno, Vesuvio Gravel diverrà un trail da percorrere in bikepacking, 350 chilometri in tre giorni: le persone già lo sanno e la dimensione del futuro è un sogno che inizia a respirarsi nell'aria: «Altrove sognare è un piacere, talvolta un lusso, a Napoli si sogna per necessità. Sono talmente tante le cose che non vanno, quelle da aggiustare e da sistemare che è obbligatorio provare ad immaginarle in maniera differente per modificarle. Spesso parte tutto da un gruppo di amici che si ritrovano, mettono assieme le loro idee e partono, può valere per l'imprenditoria o per un viaggio». Nel caso di Luca Simeone e di "Napoli Pedala", l'idea è quella di cambiare Napoli attraverso la bicicletta, con eventi in bicicletta di ogni tipo, soprattutto con una chiara propensione al racconto della realtà, quella che la fatica permette di vedere meglio: «Mi piace dire che le nostre sono pedalate d'inchiesta, dai quartieri popolari a quelli maggiormente aristocratici, osservando attentamente come sono e come cambiano, senza cancellare nulla, senza la rappresentazione da cartolina che spesso viene fatta: i Quartieri Spagnoli ad esempio. Un tempo, la domenica si sentiva il profumo di ragù, ora il profumo di curry, dato da diverse comunità di indiani che vi si sono stabilite in questi anni. Loro usano la bicicletta, loro acquistano biciclette, loro ci insegnano come usarla, come vivere la città in bici. Possiamo e dobbiamo imparare da loro».

E, a proposito di sogni, viene spontaneo parlare di Ciro Poppella, di quella sua bottega di dieci metri, all'inizio, dove già creava dolci, al rione Sanità mentre fuori avvenivano anche sparatorie: alcuni giornalisti chiesero a Poppella come si faceva a trovare la forza ed il coraggio di continuare. Lui disse che si focalizzava sul buono, sugli aspetti positivi e che, chissà, forse un domani avrebbe nevicato al rione Sanità. Da quel sogno nacquero i "Fiocchi di neve", un dolce che ora tutti conoscono, per cui tutti vanno matti. Questo non spiega tutto, ma molto sì.

Fede Bike Service, Alessandria

Nei pensieri di Federico Pezzano, in quei giorni, non c'era nulla di tutto ciò che, nella descrizione di questo primo pomeriggio di primavera ad Alessandria, tra via Teresa Michel e via Gaetano Donizetti, pare esistere da sempre: il modo di scherzare e di prendere in giro l'essere umano che hanno i ricordi, quando si intrecciano con il fluire del tempo. Pezzano, nel periodo giovanile, aveva intrapreso il mestiere di orafo incassatore, un lavoro particolarmente sviluppato nella sua zona: in un laboratorio, inseriva e fissava pietre preziose di varie tipologie in cavità apposite, predisposte, denominate "castoni", realizzate sulla struttura di un gioiello. Nei momenti liberi, approfondiva, in maniera minuziosa, tutto quel che riguardava i motori e, sin dai diciotto, diciannove anni, seguiva e praticava l'arte marziale del Taekwondo, le biciclette erano altrove. Forse, proprio in una piccola cantina della Lomellina, a cinquanta chilometri dal paese natale di Pezzano, nei dintorni di Pavia, non lontano dalla maestosa Piazza Ducale e dalla Torre del Bramante di Vigevano o dal borgo di Lomello, dove il padre di una ragazza, che ancora non conosceva, faceva il fabbro. Quel signore, anni prima, era stato un ciclista amatore di ottimo livello, con buone qualità, ben noto in zona. Quella ragazza, invece, di lì a poco, l'avrebbe incontrato, sarebbe diventata dapprima la sua fidanzata e successivamente sua moglie. Così pure lui, in quella cantina, era entrato: aveva visto i lavori del suocero e anche la bicicletta di quando era nel plotone dei professionisti. Un giorno, quando le cose si erano fatte serie, prendendolo da parte, quell'uomo si era rivolto a Federico, tra il serio ed il faceto: «Sembra che presto anche tu farai parte di questa casa. Devo dirti una cosa: quando ti metti a pedalare seriamente, ragazzo mio? A casa nostra non si può non aver confidenza con la bicicletta, non è proprio permesso. Sia chiaro». Non c'erano molte alternative: bisognava pedalare.

«La prima bicicletta con cui mi misi alla prova fu proprio la sua. Pensa che lui è sempre stato un uomo abbastanza minuto, non altissimo di statura, personalmente supero il metro e ottanta: per me era quasi una "biciclettina", eppure iniziai proprio così. Mi innamorai, come mi ero innamorato di sua figlia, e la scintilla scoppiò da quella piccola bicicletta». La curiosità ha varie possibilità di applicazione: Federico inizia ad applicarla alle biciclette, nello stesso modo in cui la applicava ai motori, con la medesima passione. Nel fine settimana, gareggia con amici, non solo, è anche il meccanico al seguito delle loro corse: mani sporche di olio e studi ed idee per risolvere le problematiche, prima del via, casco, pantaloncini, guantini e "garùn", come avrebbe detto Alfredo Binda, ovvero gambe, all'abbassarsi della bandierina e al via della contesa. Nel frattempo, a casa sua, aveva preso forma una piccola officina, in cui si cimentava nei primi lavoretti, con tanto di divanetto a rendere l'ambiente ospitale. Non mancava proprio nulla: un lavoro solido e un mezzo, un insieme di viti, bulloni ed ingranaggi, che gli aveva aperto un mondo in cui rifugiarsi a fine giornata. L'equilibrio si rompe proprio in quell'istante, circa sedici anni fa, per volontà di Federico, che si licenzia dall'incarico di orafo incassatore e ricomincia tutto dall'inizio. «C'era un'officina storica di biciclette, ad Alessandria, anch'essa gestita da padre e figlio. Il padre anziano si avvicinava alla pensione ed il figlio mi chiese di proseguire con lui la storia già iniziata: accettai e trascorsi dieci anni fra quelle mura, finché non iniziai ad avvertire una sensazione di malessere, quel posto iniziava a starmi stretto: volevo qualcosa che fosse pienamente mio, sviluppato e costruito attorno a ciò che immaginavo e in cui credevo». Sono sempre varie le ragioni dietro la percezione di "peso" che innesca il meccanismo del cambiamento, pur rischioso: alcune più evidenti, altre celate in dettagli che si vorrebbero differenti. «Ho in mente il bancone su cui facevamo le riparazioni: c'era disordine, attrezzi sporchi e logorati dal tanto uso. Avevo in mente un bancone in cui tutto fosse esposto, perfettamente pulito, ordinato: segno di trasparenza e professionalità. Come quando si entra nell'officina di un fabbro e lo si sceglie anche perché si nota l'attenzione con cui "cura" gli attrezzi del mestiere. Avevo in mente un'attività che fornisse un servizio: parola importante, da spiegare e da portare in una professione».

Federico Pezzano, da solo, metterà le basi di quello che, da lì a breve, sarà Fede Bike Service, nonostante le difficoltà e i dubbi dei primi periodi: «Io ho continuato, nonostante la pandemia che sarebbe emersa di lì a poco, e, da quel giorno, non conto le mattine che ho aspettato felice perché "sarei andato a fare il mio lavoro». Non è cosa da poco". Il fascino per la bicicletta è multiforme, ma l'espressione massima, almeno per Federico Pezzano, è nel meccanismo della ruota, più precisamente nel centrare la ruota: «Credo che il centro di questa "attrazione" sia legata al fatto che la ruota sia l'ultimo contatto della bicicletta con il terreno: un legame finissimo che, però, permette alla bici di sviluppare il suo movimento e la sua velocità. Un fatto che ho sempre osservato con grande attenzione». Allora si può iniziare ad indagare il concetto di servizio, ponendo, in primis, una distinzione tra mettersi al servizio e offrire un servizio: «Il primo concetto si ricollega a quel che prova a fare chiunque si relazioni con il pubblico. Il secondo concetto, quello di cui parlo io, si sostanzia in molte fattispecie differenti: ciò che fa la classica officina, la regolazione del cambio o il cambio delle pastiglie dei freni, ad esempio, e ciò che fa chi si occupa della messa in sella, ma non ci si può fermare qui. Offrire un servizio significa anche rendersi disponibili all'ascolto delle domande e dei dubbi, a prescindere dal fatto che il cliente scelga di far eseguire a noi il lavoro o meno, cercare di trovare una soluzione di fronte a qualunque problema si ponga». La scena più comune, da Fede Bike Service, infatti, è spesso quella di due persone sedute davanti ad un computer per minuti e minuti: l'acquisto avverrà, magari, online, in quell'ambiente, reso familiare anche dal tanto legno presente nell'arredamento, si apre un dialogo fitto, di domande e risposte, talvolta di interrogativi che restano sospesi nell'aria e permettono a Federico di crescere, di aggiungere ulteriore conoscenza alla propria professionalità. Intanto il concetto di bicicletta sta cambiando, gli esempi sono molteplici, quello più vicino a Pezzano viene da "Monferrando", un evento gravel che proprio Federico organizza: «La fatica sfocia in una festa bellissima, dove si trova il gusto di un panino gourmet, un bicchiere di vino, un dolce, la musica, la compagnia e anche una gara conclusiva: non sui pedali, ma cimentandosi nel cambio di una camera d'aria. Le persone, ormai, cercano questa cosa qui». L'attenzione al dato umano è certamente una prerogativa dell'approccio di Pezzano.

«Fare un buon lavoro, se possibile un ottimo lavoro, è importantissimo. Tuttavia anche il lavoro migliore se eseguito senza comprensione della persona con cui ci si relaziona è un passo fatto a metà, sbilenco, mancante di qualcosa. Donne e uomini possono passare sopra l'imperfezione, non passeranno mai sopra al non interesse, alla non empatia. Il motivo per cui riaprono quella porta è questo prima di ogni altro». Nell'ambiente si dice che Federico Pezzano riesca, spesso, a risolvere problemi di fronte a cui altri si fermano, lui ironizza, poi torna serio e aggiunge un altro punto alla lettura del proprio mestiere: «Non mi sento più bravo di nessuno, anzi, penso che il modo migliore di fare questo lavoro sia mettersi alla pari, di chiunque, dei clienti, come dei colleghi, perché solo così si impara e posso assicurare che almeno qualcosa si impara da tutti. I problemi che risolvo? Resto sveglio la notte a pensare fino a che non trovo la soluzione, come accadde tempo fa con un amico a cui smontai tutta la bicicletta la sera prima di un evento. Confesso che gli avevo già cercato una bici di scorta, per il timore di non riuscire a farcela». Del resto, Alessandria vive ancora la leggenda del "Campionissimo", di Fausto Coppi, l'idea della bicicletta sia come mezzo di locomozione che come mezzo sportivo è ben chiara nelle persone, altrettanto si può dire per la cultura della bici, quello che, forse, ancora manca, spiega Pezzano, è la comprensione del fatto che la bicicletta va oltre a questo: basti pensare a quanto fa bene alla nostra salute, alle endorfine che rilascia, alla sua capacità di liberare la mente, a tutta una serie di altri benefici di cui si parla ancora poco.

Al momento della realizzazione del locale, gli architetti hanno stoppato diverse proposte di Federico per l'arredamento del locale, tuttavia le più significative sono rimaste: il park tool in cui sono depositati tutti gli attrezzi da lavoro e l'atmosfera conviviale, in cui «si lavora seriamente ma c'è anche il momento dello scherzo, della battuta, dell'ironia, che è un toccasana», manca una spillatrice per la birra, un piccolo bar, un "bike bar", magari separato da una parete in vetro dall'officina, in modo da preservare un collegamento tra i due rami di Fede Bike Service. L'unico rammarico è il non essere riuscito a trasmettere ai propri figli la passione per la bicicletta, giocano a basket e sono attenti conoscitori di motori, che smontano e studiano in garage, in questo somigliano al padre da giovane. Proprio ad un garage è legata l'ultima storia di questa visita, una storia che torna indietro nel tempo: «Con il fatto che sistemavo le biciclette di tutti gli amici, davanti al mio garage c'erano sempre un sacco di automobili parcheggiate. Una sera, la situazione destò l'attenzione delle Forze dell'Ordine che mi citofonarono, chiedendo informazioni su cosa stesse accadendo. Spiegai, mostrai. Si fermarono anche loro ad osservarmi lavorare. Non è incredibile?». Sì, è incredibile ed è quello che la bicicletta può fare, lo sa Federico Pezzano, come lo sappiamo noi.

Alé La Merckx: appuntamento a fine giugno

Dopo le incredibili emozioni del Giro d’Italia, la cui tappa regina ha illuminato il cielo di Livigno, le due ruote tornano nel Piccolo Tibet, in occasione dell’Alé la Merckx, storica granfondo molto apprezzata dagli appassionati della disciplina. Disponibile in due versioni, lungo e breve, il percorso attraversa chilometri di natura incontaminata, mettendo gli atleti di fronte a grandi passi alpini, tornanti mozzafiato e ad importantissimi dislivelli: 2050 metri per il circuito più corto, addirittura 4100 per quello più impegnativo. Due gare distinte, da 96 e 173 chilometri rispettivamente, che partiranno entrambe dall’Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica della località, luogo di allenamento di tantissimi campioni del ciclismo e non solo, visto che da decenni Livigno è tra le mete preferite di tutti i campioni del pedale, nel percorso di avvicinamento ai grandi impegni internazionali. Particolarmente scenografico sarà anche l’arrivo della gara, posto sul traguardo del Mottolino, a 2400 metri d’altitudine, lo stesso identico finale protagonista della tappa numero 15 del centosettesimo Giro d’Italia, chiuso domenica scorsa dal trionfo dello sloveno Tadej Pogacar.

Un’occasione unica e irripetibile per tutti gli atleti presenti al via, che potranno così cimentarsi su uno degli strappi più duri e iconici della grande corsa rosa: un instant classic che ha fatto brillare gli occhi a tutti gli appassionati del Mondo. E anche la perfetta ciliegina sulla torta di un tracciato che comprende alcuni dei passi più difficili e importanti del panorama ciclistico italiano, come l’Umbrail, il Foscagno e la Forcola. Veri e propri monumenti delle due ruote. Aperte fino al 24 giugno le iscrizioni online per garantirsi un pettorale, senza la necessità di specificare quale dei due tracciati, se il breve o il lungo, si desidera affrontare: la scelta, infatti, può essere presa in via definitiva direttamente sabato 29 giugno, data dell’Alé la Merckx. Per i ritardatari e gli indecisi, sarà comunque possibile completare l’iscrizione fino al giorno 28 giugno, alla vigilia della gara, di persona, direttamente a Livigno. Per tutti i partecipanti, è previsto un pacchetto completo di pettorale personalizzato, gadget, maglia da ciclismo Alé, rifornimento, assistenza, Food Quality Party e molto altro ancora.

Particolarmente allettante anche l’esclusiva promo Race-Relax, che combina l’iscrizione alla gran fondo e l’ingresso al centro benessere dell’Aquagranda ad un prezzo speciale di 80€. Per usufruirne, basterà inserire il codice RACE-RELAX durante la registrazione alla gara.

La promozione è valida fino al 20 giugno. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visita il sito: https://www.endu.net/it/events/granfondo-livigno/

La galassia di Buonconvento e Nova Eroica

Tutto attorno a Buonconvento, un giallo intenso divampa sulle colline: sono le spighe di grano, ormai mature, mentre il mese di giugno si appresta a lasciare il passo alla calura di luglio. Sono un dipinto in costante lavorazione quelle colline, puntinate di un verde acceso in primavera, brulle durante la stagione della raccolta, a ottobre, e gialle come se il riflesso del sole le colorasse nei primi giorni d'estate. Nei giorni di primavera, da queste parti, verso l'agriturismo in località Pieve Sprenna, quel giallo è quello dei primi fiori, qualche mese più tardi assumerà le sfumature dorate delle balle di fieno.

L'immaginario pittore che le ha disegnate continua a dosare con attenzione la tempera e a scegliere i toni più adatti al cambio del cielo, così l'armonia è costante. Essere in sella a una bicicletta, da queste parti, soprattutto sugli sterrati, è, alla fine, una ricerca di altri tempi, «di un'italianità di anni passati a cui siamo tutti legati, anche chi non era ancora nato, perché, a ben guardare, il nostro bel paese lo abbiamo scolpito così nella nostra mente e vorremmo restasse sempre nel modo di quel tempo speciale»: sono parole di Alessandro Davolio, Marketing Manager e Art Director, di Nova Eroica Buonconvento e questi paesaggi, se ci pensiamo, sono più che mai affini all'essere "eroici" nel senso ciclistico del termine. Sì, perché vi sono le strade bianche e polverose della Toscana, anche loro antiche, "quelle che, negli anni novanta, rischiavano di essere sottoposte all'imponente processo di cementificazione in atto e che Eroica ha sempre cercato di proteggere e tutelare, salvaguardando una zona dal fascino unico, nonostante gli sterrati si trovino in ogni parte del mondo" e perché pedalare nella polvere costa fatica, come sempre quando l'essere umano si fa motore della propria persona, forse ancor di più.

«Permettetemi una divagazione: ricordate i vecchi negozi di dischi e vinili, quelli in cui ci si addentrava alla ricerca di una nuova canzone da ascoltare? Oggi è sufficiente l'algoritmo di spotify per ottenere lo stesso risultato, almeno apparentemente. Ma il risultato è veramente il medesimo? Io credo di no. La strada più veloce, più facile, non è sempre la più bella, spesso, anzi, vale la pena addentrarsi in situazioni più complesse, fare più fatica, uscire dalla strada maestra che tutti percorrono perché la bellezza si annida altrove, pur se costa più sforzi. Le strade di cui parlo sono quelle che si percorrono in bicicletta, ma anche quelle metaforiche della vita di tutti i giorni, delle situazioni che accadono a tutti noi. La mentalità eroica apprezza la fatica, la ritiene bella, la eleva. Deve essere, però, una fatica sana, buona, per essere vissuta positivamente dalle persone». Il nostro problema, osserva Davolio, è che spesso la frenesia della società attuale, pur migliorando la produttività, annulla completamente ogni spazio libero, ogni possibilità di apprezzare qualcosa guardandosi attorno e, così facendo, moltiplica la stanchezza. Le donne e gli uomini che vivono l'esperienza di Nova Eroica, in questo senso, si proiettano in una galassia differente.

Una fotografia mai scattata, ma ben chiara nella mente di Alessandro Davolio: Vincenzo Nibali che, ad un ristoro, durante Eroica, alle nove del mattino, si gusta un uovo sodo con del sugo ed un bicchiere di buon vino. Non sono solo i giorni di Eroica a correre ad un tempo diverso, sono anche i luoghi: Gaiole in Chianti con le persone che giocano a bocce, al biliardino o a carte, ma anche Milano o Padova tutte le volte in cui una madre, ad esempio, decide di scegliere la bicicletta, con un seggiolino, per portare il proprio figlio a scuola. Si tratta di atti, in senso lato, "eroici" che permettono di avere un'altra visuale del circostante. «Posso dire, in prima persona, che la bicicletta mi ha cambiato la vita. Vi sono arrivato dopo un incidente in moto in cui ho rischiato la paralisi. Sono originario di Brescello, il paese di Don Camillo e Peppone, ad Eroica sono arrivato due anni dopo, grazie ad un amico. Da quel momento, ho scoperto tanto della bicicletta: la sua velocità, quella ideale per vedere il mondo, per apprezzarlo, la possibilità di introspezione che apre, mentre, in salita, i pedali scandiscono i pensieri. Nel frattempo si "sente" il proprio corpo, percependo ogni suo piccolo dettaglio».

La bicicletta, per Alessandro Davolio, ha confini ancora più vasti: pensiamo, ad esempio, al suo viaggio a Montpellier con quel vicino di casa che, sino a quel momento, non aveva mai davvero conosciuto: un viaggio che, ancora oggi, Davolio non esita a definire «il più bello di sempre». La fatica, nel percorso di conoscenza della bicicletta arriva prima: durante le pedalate iniziali quando tutto è più difficile che mai, persino la pianura, persino quello che, dopo qualche tempo, sembrerà ovvio, naturale. Il rapporto con la bicicletta si affina a forza di incertezze e dolore alle gambe ed il bello è che non si completa mai del tutto. Nel caso di Alessandro, un'altra tappa importante di questo percorso è stata la partecipazione a Nova Eroica essendo parte dello staff organizzativo, vivendo dall'interno l'eccitazione del momento, l'interazione fra gli iscritti, la voglia di mettersi alla prova e di superarsi, ma anche solo di provare: «Il nostro percorso Epic Route è finalizzato a questo: permettere a chiunque di vedere fino a che punto ci si può spingere sulla propria bici in una giornata. L'inclusività deve essere sempre maggiore per permettere a tutti di vivere la gioia, la festa, senza troppe aspettative. E la festa di Eroica è una festa senza soluzione di continuità, si rintraccia ad ogni ristoro, ad ogni piatto di ribollita o di pane con la finocchiona, in ogni attimo della giornata, a patto di volerlo».

La festa è una sorta di momento sacro, come il cibo, anche a Buonconvento. Un paese lungo la via Francigena, una tratta di pellegrinaggio, in cui tutte le persone sono sempre a contatto con la strada, con i viaggiatori, con il viaggio e con il suo senso più profondo: «Pare quasi Buonconvento sia distaccato dalla normale concezione spazio temporale e sia connesso profondamente alla realtà, in maniera lenta e umana. Saranno le sue mura medievali, quei mattoni che pare abbraccino. Come quella strada tra due colonne di cipressi, bianca e pianeggiante, che porta alla fattoria in località La Piana: una sorta di set cinematografico, abbandonato dagli attori, immerso nella pace e nella tranquillità. Buonconvento sono le persone che vi abitano, è Riccardo dell'Hotel Ghibellino e del ristorante Roma, una tappa quasi obbligata, per il piacere di incontrarsi, di salutarsi, anche se poi non ci si ferma a cena. Buonconvento è un insieme di tante cose che, forse, bisogna vivere per capire davvero». Allora, cosa si fa in questi casi? Ci si segna un appuntamento, quello del 22 giugno a Nova Eroica, a Buonconvento. Per strada, oppure sotto un tendone, a bere una birra e a parlare di biciclette. Un buon auspicio per l'inizio di questa nuova estate.

Qui il codice che gli abbonati di Alvento possono usare su MyEroica.cc :

ALVENTO_NOVA_2024

Foto: Paolo Penni Martelli