Andrea Casagranda e il ciclismo che ha voluto

Andrea Casagranda è figlia d'arte. Sì, suo padre è Stefano Casagranda, ciclista professionista dal 1996 al 2004, con, tra le altre, le maglie di Riso Scotti, Amica Chips e Saeco. Si tratta di un passaggio chiave nel racconto della sua storia: dapprima perché cresce, letteralmente, tra le biciclette, quelle di quando correva papà, lei nasce proprio nell'anno in cui smette, e quelle della squadra del paese, di Borgo Valsugana, per l'appunto, il Veloce Club Borgo, in cui Stefano è presente ed in cui, a soli sei anni, fa il suo ingresso anche il fratello di Andrea. Il resto è tutto quello che si dice in famiglia del ciclismo, il fatto che di due ruote, bene o male, se ne parli sempre, anche quando la bicicletta è ferma, in garage. In sostanza, diventa ciclista così, assorbendo quello che vive attorno e provando ad interpretarlo a suo modo. Le piace, i primi anni volano in questa atmosfera, senza molti interrogativi, solo divertendosi. Le prime domande Andrea Casagranda se le fa da giovanissima e sono domande complesse, a cui è difficile dare una risposta, domande che mettono in crisi. «Sono interrogativi naturali per chi arriva al ciclismo come ci sono arrivata io, ovvero quando la tua passione e, magari, il tuo mestiere sono tramandati. Ad un certo punto, ti chiedi se è veramente la tua strada, se davvero hai un talento, una predisposizione o anche solo una capacità oppure se "sei capitato" in quel mondo, in quell'ambiente e stai proseguendo per inerzia, perché sei "figlia di" e, non lo fossi stata, chissà cosa avresti fatto. Allora ti metti a pensare e, nel mio caso, pensi addirittura di smettere e di cercare una strada che sia davvero tua». Quasi un moto di ribellione, di libertà smisurata, di quella che si ricerca da adolescenti, che, forse, esiste solo lì o, probabilmente, è un'idea, un'utopia da ricercare solamente, senza mai realizzarla in maniera totale.

Non succederà nulla di tutto questo perché la passione tornerà, da esordiente, e, alla fine, Casagranda capirà che, per quanto trasmessa, ereditata, la voglia di pedalare e fare fatica le appartiene e la definisce. Accade ancora oggi, in inverno, mentre fuori fa freddo e, al mattino presto, si prepara ad uscire in allenamento, suo papà la vede e la ferma: «Fa ancora freddo, aspetta qualche ora, così l'aria si scalda». Andrea Casagranda resta sorpresa e riflette: «Mio padre ha sempre fatto questa vita, quel freddo lo conosce bene, me ne ha parlato molte volte, in tanti aneddoti, quel freddo serve, perché è necessario allenarsi sempre, anche a temperature rigide. Questo lo dico da ciclista e anche lui, da ciclista, direbbe lo stesso, da padre, invece, vuole soprattutto farmi stare bene. Tuttavia anche io mi sono abituata al freddo e mi basta qualche pedalata per scaldarmi». Qualcosa di simile lo dice anche agli amici quando le chiedono di uscire la sera perché «tanto domani non devi gareggiare, ma solo allenarti» e lei rifiuta perché «da ciclista so che devo dormire bene e svegliarmi presto, le feste me le racconteranno». La pedalata è quella tipica da passista-scalatrice, come il fisico: leve lunghe a macinare ritmo e metri, predisposta per i percorsi mossi, se la cava bene in volate ristrette, anche se sta lavorando per migliorare ulteriormente. Nelle gare a tappe che ha sperimentato fino ad ora si è sentita a proprio agio, in particolare a "La Vuelta", è affascinata anche dalle zone de L'Ardèche il sogno, tuttavia, sarebbe il Tour de France Femmes, mentre, per quanto concerne le corse di un giorno, dal Fiandre. Quest'ultimo è un'ispirazione sin da quando era piccola: nel 2019 era sulla strada quando Alberto Bettiol e Marta Bastianelli vinsero rispettivamente la prova maschile e quella femminile, un bel giorno per innamorarsi, verrebbe da dire. Lei partecipò alla prova amatoriale del giorno prima: «Il problema più grosso è che sulle pietre faccio proprio fatica a pedalare, in gara non ce la faccio, davvero. Ho chiesto a Walter Zini come fare per migliorare, mi ha detto che sono molto giovane e che devo correre tante gare con il pavè, perché solo lì posso imparare a gestirlo con lo stress della competizione. Spero di poterlo fare al più presto». I suoi modelli sono Elisa Longo Borghini e Demi Vollering.

Zini è il suo direttore sportivo in BePink, la squadra che l'ha accolta, lo scorso anno, al suo passaggio fra le élite dalla categoria junior, quando non sapeva cosa aspettarsi ed alla fine è arrivato proprio quello che non si aspettava. Correva molte gare open, è passata a varie corse internazionali, confrontandosi con rivali sempre più importanti e affrontando, in primis, il timore del giudizio altrui: «Per carattere tendo sempre a pensare a ciò che diranno gli altri delle mie azioni, per quanto possa non farci caso, il loro giudizio mi interessa e, se negativo, mi manda in crisi, mi fa pensare». Poi ci sono le difficoltà pratiche, anche quelle minime, su cui spesso non ci si sofferma: andare in fondo al gruppo a prendere le borracce per le compagne, portarle, distribuirle, aver a che fare con gli auricolari per seguire le indicazioni del direttore sportivo e per interfacciarsi con le compagne di squadra. «La difficoltà maggiore, per quanto sembri assurdo, all'inizio è capire ciò che viene detto, basta il vento per perdere la voce e sentire solo confusione. Bisogna affinare le orecchie e, con l'esperienza, le cose cambiano». In quegli auricolari la voce più decisa è quella di Zini che, talvolta, si arrabbia, grida: «Vuole che seguiamo subito e scrupolosamente le indicazioni che ci vengono date perché vuole che impariamo e da lui è veramente possibile imparare a leggere correttamente una gara. Dire le cose come stanno è l'unico modo per crescere, anche se fanno male».

A scuola era brava, in particolare in matematica, ma studiare non le piaceva, preferiva stare fuori in bicicletta, anche da sola. Così per passare meno tempo sui libri, Casagranda era attentissima in classe, imparava lì le lezioni e a casa poteva fare altro. L'anno scorso la maturità: «Studiare è fondamentale, importantissimo e non dovremmo mai scordarlo, forse il problema è il metodo che adottano le nostre scuole, un metodo che, in alcuni casi, non incentiva il desiderio di studiare e scoprire. Almeno questa è la mia idea». Nel 2024, molte cose sono state diverse, a partire dal fatto che non ha più dovuto far coesistere scuola e ciclismo: il primo anno è stato un anno di esperienza, senza troppe pressioni, nel secondo ha cercato di dare altre risposte, in una squadra rivoluzionata rispetto al suo esordio. Proprio grazie a questo cambiamento, Zini è ripartito da capo, ha rispiegato dall'inizio varie dinamiche tecnico-tattiche e questo per Andrea ha significato una grande possibilità. Il ciclismo femminile ha continuato a crescere e allo stesso modo sono aumentate le possibilità di BePink in gare di livello assoluto. Una continua prova che l'ha cambiata nel fisico e nella mentalità. Casagranda ricorda il periodo da junior quando, dopo un anno di successi, si prefisse di migliorare l'anno successivo, mettendosi addosso molte, forse troppe, pressioni che l'hanno portata a non riuscire a centrare alcuni traguardi che si era posta. Un errore che si è ripromessa di non fare, mentre mentalmente cerca di diventare più forte e, ogni volta in cui fa le valigie e riparte, ha la certezza che sta andando lontano da casa per imparare. Ed è serena.

Foto: Sprint Cycling Agency

Gioia e la bicicletta

In quel momento, Gioia Fusci desiderava solo una cosa: cambiare. Un verbo particolarmente difficile da declinare quando si è molto giovani, praticamente impossibile durante l'adolescenza, non perché non lo si voglia, bensì perché, in quegli anni, il cambiamento sembra una cosa impossibile: «Da ragazzi pare tutto assoluto, immobile, decisivo, soprattutto le cose negative, quelle che ci opprimono, spesso cresciamo convinti che non ci saranno mai variazioni, quasi rassegnati ad un verdetto. Più grandi scopriamo che, nell'esistenza, di definitivo non c'è praticamente nulla, tutto scorre, tutto cambia, anche molto velocemente, anche in peggio, può succedere, ma cambia. Ora che lo so, è importante che io lo dica». Sì, Gioia desiderava cambiare perché, in molti istanti, aveva avuto la netta sensazione di «aver ricevuto una brutta mano di carte», questo è l'esempio, al momento della nascita, di essere stata, insomma, sfortunata.

Il pensiero è soprattutto alle crisi epilettiche notturne che l'hanno sempre colpita: «A quindici, sedici anni, non è facile lussarsi la spalla sette o otto volte e dover continuamente fare fisioterapia per recuperare. Mi ricordo ancora la sensazione che provavo vedendo una signora di mezza età che riusciva molto meglio di me negli esercizi. Ed io faticavo anche a gestire il movimento necessario per bere una tazzina di caffè». Sarebbe facile lamentarsi, sarebbe facile darla vinta a quel pensiero, che pur bussa alle porte, e lasciarsi andare, autocommiserarsi, Fusci non lo fa. Non glielo permette la famiglia in cui è cresciuta, il comportamento che ha sempre visto tenere dai genitori di fronte alle difficoltà: «Non mi hanno commiserata, avvolta in una protezione che avrebbe bloccato la mia crescita. Non l'hanno fatto perché di fronte alle avversità, che hanno colpito anche loro, hanno presto compreso che l'unica possibilità data agli esseri umani è reagire. A diciannove anni sono partita per Bologna per studiare Veterinaria, a venticinque sono venuta a Pisa: alla fine, penso che sia stato questo il mio modo di rispondere a quel che mi succedeva. Io non mi deprimevo, io mi arrabbiavo».

La bicicletta è arrivata a colmare questa volontà di cambiare. Potremmo dire che Gioia Fusci e la bicicletta si siano trovate a metà strada, nel tempo giusto per capirsi e viversi. Dapprima come un'opportunità per andare dove voleva e quando voleva, per mettere in pausa il tempo e i pensieri, successivamente in maniera sempre più forte e passionale, «come gli amori appena nati, tormentati», tanto da farle dire che, ad oggi, le risulta impossibile pensare ad una quotidianità senza la bicicletta: «Abbiamo tutti bisogno di qualcosa che ci faccia stare bene,a cui attaccarci, aggrapparci. Anni fa, per me, erano i cavalli, ora lo sono ancora ma, restando in tema, in una forma di amore più quieta, simile ai vecchi amori, che mantengono la stessa profondità, ma diversa intensità. Ora è la bicicletta, non so per quanto e nemmeno me lo chiedo. Cambierà forma probabilmente, come tutto il resto, è un dato di fatto, non qualcosa da analizzare». Allo stesso modo, si è modificato il suo stile di vita e alcuni concetti si sono fatti più chiari, più veri, più definiti: quello della fame e della sete, ad esempio. Quando si parte in bicicletta, puntualizza Gioia Fusci, è necessario preparare il cibo e riempire la borraccia, se non lo si fa, se ci si dimentica, poi non ci sono scuse, alternative e il bisogno di acqua e di cibo, in sella, mordono senza ritegno, in una forma che non conosciamo nella vita di tutti i giorni. «Scegliere la bicicletta pone di fronte a un impegno, a una responsabilità, a un ritmo differente delle giornate. In questo aspetto, pur con tutte le differenze del caso, non è così diverso dalla decisione di avere un cane. Se esci quattro o cinque in bici e non programmi prima, ti ritrovi svuotato e non vai più avanti. Ho presente, come stesse accadendo ora, quando mi è successo al Campionato Italiano di cronoscalata. Una rivale mi ha passato una borraccia ed io l'ho stretta a più non posso, era la mia salvezza, era tutto quel che mi serviva e che mi mancava».

Se ci si riesce, però, e Gioia ci è riuscita, si può arrivare ad ottenere quella "rivincita" che tanto si cercava, in cui, in fondo, si sperava. Nel settembre di due anni fa, Fusci riesce a scalare per due volte lo Stelvio. In cima non vuole crederci, guarda il panorama e le sembra impossibile: «Mi sono detta che andavo bene così, che anche il male era servito, era stato un percorso. Alcune volte, quello che abbiamo dentro non ci piace, quelle sono le occasioni in cui quel che facciamo può riappacificarci con noi stessi e con l'esterno ed essere orgogliosi. Cosa era riuscita a fare quella ragazza che si era lussata otto volte la spalla: imperfetta, certo, come tutti, ma un poco meno imperfetta di prima. L'importante è non rassegnarsi alle situazioni come ci sono date: si fa quello che si può con quello che si ha, provando a migliorarle ed a migliorarsi, in una ricerca costante». Per alcune cose vorrebbe assomigliare a sua madre, per altre a suo nonno, è certa del fatto che ciascuno sia meglio di noi in qualcosa e se ci rivolgiamo a quella parte possiamo imparare. Dice che su alcune strade di casa «ha fatto il solco» a forza di percorrerle per allenarsi, qualche amico scherza: «Fai il criceto!», riferendosi alla ripetitività del gesto, al sacrificio, alle gare che non vanno bene e alla delusione del momento: «Uno dei miei modelli è Elisa longo Borghini: una volta, dopo una Liegi-Bastogne-Liegi, disse: "Beh, l'anno prossimo ce ne sarà un'altra. La rabbia quando va male è naturale, ma non si può permetterle di rovinare tutto, serve solo a trovare una soluzione per crescere».

Lei ha imparato a differenziare gli allenamenti, i giri in bicicletta e a fare di ogni viaggio un'occasione per visitare un luogo nuovo, a costo di allungare di qualche giorno la permanenza: ha esplorato così la Sardegna, Tivoli e lo Stelvio stesso. Si rivolge in particolare ad altre ragazze, ad altre donne, perché crede che la bicicletta sia, fra le altre cose, uno strumento di emancipazione: «Sono veterinaria, mi occupo di cavalli e, purtroppo, per quanto siano sbagliate, ho fatto l'abitudine a certe cose: essere chiamata signorina invece di dottoressa solo perché si è donne e si è giovani, sentire pazienti che chiedono dove sia il dottore, senza nemmeno considerare che sei tu. Ormai mi scivolano addosso queste cose, ma è sbagliato. Come è sbagliato sentire uomini che sostengono che atlete donne, a tirare in testa al gruppo, in testa al gruppo, "facciano il buco", è un pregiudizio, è ignoranza. La bicicletta emancipa perché ci ricorda una volta di più quanto possiamo fare da sole, le nostre capacità, la nostra autonomia e la nostra libertà».

Quel male che ha vissuto giù dalla bicicletta le ha permesso di conoscersi e, oggi, sa di lei cose che nemmeno immaginava, soprattutto ha capito quanto molte cose scontate, in realtà, scontate non siano: «Si arriva così ad apprezzare il valore di quel che c'è. Personalmente prendo una pastiglia al mattino e una alla sera per riuscire a stare come sto: la bicicletta, a mio avviso, è una magnifica celebrazione della salute, dello stare bene. Guardare una persona in bici deve ricordarci la bellezza del nostro corpo, le sue possibilità e tutto quel che impara continuamente. Sarà per quella sensazione che ho provato da giovanissima, della brutta mano di carte ricevuta in dono, ma tutto questo mi sembra enorme. Così dalla bici non riesco a stare lontana».

Foto Federico Biasci

Pazzi per Pantani

Alessandro ed Emanuele sono vicini di casa. Alessandro è un enologo; andava in motocicletta finché un malanno al ginocchio non lo costrinse a pedalare, e a conoscere la bicicletta. Emanuele invece il ciclismo lo ha da sempre in famiglia; è stato a vedere Pantani sullo Zoncolan e ha un fratello che, nato nel '95, è stato chiamato Marco. Oggi fa il maestro di religione, «così posso passare ogni mese di luglio a casa a guardare il Tour».

Alessandro ed Emanuele sono vicini di casa, si sono conosciuti facendo i volontari nella parrocchia del loro paese in Friuli, ma a farli partire per un'avventura è stata la bicicletta. Non una qualsiasi, è stata la bicicletta di Marco Pantani. Un giorno a casa di Emanuele infatti è arrivata una Bianchi XL EV2, la stessa bici dei grandi trionfi del Pirata, e Alessandro, che aveva ormai cominciato a interessarsi del collezionismo ciclistico, gli disse "fammela studiare un attimo". Era curioso, perché aveva notato subito quanto quel telaio fosse diverso da quello che compariva nelle foto di Pantani. Una curiosità che si acuì quando si imbatté in un commento a un post di Davide Cassani sui social network. Era il periodo dell'asta fallimentare della Mercatone Uno, e Cassani era riuscito, insieme ad altri ex corridori, ad acquistare una bici da donare alla Fondazione Pantani. Il commento diceva: "è sicuramente la bici della seconda parte del Tour, quella del Ventoux, perché ha l'adesivo sulla forcella è un po' più alto".

«Rimasi colpito e decisi di informarmi meglio, entrai in una comunità che non conoscevo, e grazie a loro scoprii che Pantani quasi ogni giorno cambiava una virgola, un dettaglio della sue bici, soprattutto nel periodo 99-2001, ovverosia quando Pantani era già diventato Pantani. Era una storia che meritava di essere documentata e condivisa, e così è cominciato tutto».

Quel tutto è un percorso di esplorazione e scoperta che ha portato alla nascita di Pantabike, un sito collaborativo che testimonia la minuziosa storia delle bici del Pirata. Per fare tutto ciò, però, Alessandro conosce un metodo solo: sporcarsi le mani. Recuperare pezzo per pezzo e montare ogni singola bici, per poterla vedere intera. Questo significa andare sul mercato e comprare varie bici, smontare i pezzi che servono e rivendere il resto, e una volta completato il puzzle assemblarla. Quelle fatte finora sono esposte al museo della bicicletta di Renato Bulfon, a Mortegliano (in provincia di Udine), ma l'intero progetto lo ha regalato ad altri: alla Fondazione Pantani.

«Ho capito subito che nel collezionismo pantaniano girano tanti soldi e interessi, mentre invece allo Spazio Pantani non era ancora stato fatto un approfondimento filologico delle sue bici. Quelle esposte erano quelle che Tonina aveva trovato in cantina, montate com'erano in quel momento. Io ritengo che in molti abbiano preso da Pantani ma pochi abbiano dato, così ho voluto togliere tutto ciò dal mondo dei collezionisti e ho chiamato la Fondazione, ho lasciato la proprietà intellettuale del progetto a loro. Sono rimasti sorpresi e contenti del nostro lavoro».

Il 2024 è l'anno dei 20 anni dalla scomparsa di Pantani, ma sono anche 30 anni dalla sua esplosione sul grande palcoscenico con i podi a Giro e Tour. Pantabike ha deciso di omaggiare questa ricorrenza ritornando alle prime bici di Pantani, per celebrare un'altra storia umana: quella delle Carrera di Davide Boifava, il primo DS del romagnolo ma anche colui che tornò da lui a fine carriera, quando l'urgenza era di recuperare l'uomo prima del ciclista Pantani.

Anche Pantabike è una storia di persone prima che di biciclette. Due amici, due vicini di casa, ma anche un mondo di relazioni che si è creato intorno all'idea di testimoniare un aspetto forse meno noto di Pantani. C'è voluta tanta dedizione e tanta fortuna, perché, come raccontano «c'erano dettagli che sembravano impossibili da ricostruire, come i contachilometri, ma quando avevamo perso la speranza dopo infinite notti a cercare, ecco che comparivano». Un aiuto dal destino che è anche e soprattutto il contributo di tanti, ma che testimonia anche tanti ostacoli sulla strada. «Ci sono sempre zone grigie, anche qui, non è sempre tutto limpido. Tante volte abbiamo dovuto fare anche passi indietro, isolarci, per non finire ad avere a che fare con qualcosa di non buono. La nostra era un'idea semplice, ma ha incontrato tantissime difficoltà. Però abbiamo anche trovato una soluzione pratica: quando non sappiamo cosa fare, andiamo a Cesenatico. Mi basta una serata là, una cantata al karaoke con Jumbo, vecchio amico di Marco, e torno a casa che ho le idee chiare».

[Il lavoro di Alessandro ed Emanuele è tutto su pantabike.com. Alle biciclette di Marco Pantani è dedicato anche un brano di "L'ultima volta che se n'è andato Pantani", il diario collettivo che abbiamo pubblicato la scorsa primavera per raccogliere fondi per la Romagna alluvionata. Lo trovate su alvento.cc, in libreria e anche allo Spazio Pantani di Cesenatico].

Pauliena Rooijakkers raccontata dalla sua compagna di camera

Appena rientrata al bus della squadra, una ciclista, con ancora il casco in testa, il numero attaccato alla maglia e gli scarpini addosso, ben prima di entrare in doccia, afferra prontamente lo spazzolino, vi mette il dentifricio e si lava subito i denti. Il rito si ripete ogni giorno, dopo una gara. Qualcuno le chiede il motivo di questa abitudine, inusuale, bizzarra, lei, con naturalezza, risponde: «Sono infastidita dal sapore dei gel che utilizziamo in corsa, non voglio che mi resti in bocca, così cerco di eliminarlo subito, lavandomi i denti, prima di ogni altra cosa». Noi non lo sapevamo, ce lo ha raccontato Greta Marturano che, al Giro d'Italia, era compagna di camera, oltre a essere compagna di squadra, di questa atleta: parliamo di Pauliena Rooijakkers. Nata il 12 maggio 1993, a Venray, nei Paesi Bassi, Rooijakkers è professionista dal 2012, ai tempi della Boels Dolmans. Diversi team nel corso degli anni, dalla Parkhotel Valkenburg, alla CCC Liv, alla Liv Racing, fino alla Canyon-SRAM Racing, due anni fa, nel 2022. Proprio in quell'occasione ebbe modo di soffermarsi sulla bellezza del capitare, dopo varie esperienze, in una squadra in cui le componenti non fossero tutte olandesi, ma provenienti da varie nazioni, con abitudini diverse e differenti modi di guardare al mondo. Sì, perché, spiegò, quando accade ed è possibile restare quel che si è, non ci si sente strani e si comprende che, alla fine, si è, se si vuole, solo particolari ed è un piacere saperlo. A inizio anno, in ritiro a Benicasim, in Spagna, Rooijakkers e Marturano lavoravano in due gruppi differenti, in considerazione della data in cui avrebbero iniziato la stagione, ma un giorno, in una pedalata, Pauliena confidò tre cose che amava particolarmente: «Mi disse: "l'Italia, Livigno e la bresaola, in quest'ordine». Poco per dire di conoscerla, ma un inizio". Niente da dire, tutto coerente.

L'abbiamo già detto, anzi scritto, non è un nome nuovo quello dell'olandese, almeno per chi segue con attenzione il ciclismo, ma, se negli ultimi periodi se ne parla con più frequenza è per il podio conquistato al Tour de France Femmes, terza dietro a Kasia Niewiadoma e Demi Vollering. Protagonista nella giornata più dura, dolce e drammatica allo stesso tempo, tra Glandon e Alpe d'Huez, il giorno in cui avrebbe anche potuto vincerlo quel Tour, precedendo Vollering. A quel punto, da sole all'attacco di Niewiadoma, per qualche minuto anche Rooijakkers ha pensato alla maglia gialla: era la prima volta. Di sicuro non ci pensava a inizio settimana, quando Marturano le scriveva il suo in bocca al lupo: «Non sarà lo stesso senza la mia compagna di camera preferita». Rispondeva così. Simili Marturano e Rooijakkers, almeno nel modo di tenere la camera e per condividere uno spazio comune per giorni e giorni è necessario, altrimenti si accumula altro stress fuori corsa ed è altro spreco di energie: «Siamo entrambe precise, ordinate: se aprivi la porta della nostra camera, sentivi profumo di pulito. Io sono molto, ma davvero molto, più timida di lei, Pauliena è spigliata, ma ha anche qualcosa della mia timidezza: la capacità di selezionare, di non darsi, di non raccontarsi a tutti indiscriminatamente. Sceglie le persone con cui parlare e può non dirti proprio nulla, se non vuole, se non si fida. In camera non abbiamo mai parlato una volta della tappa del giorno stesso o di quella del giorno successivo. Non abbiamo mai riguardato una corsa. Ci isolavamo così, recuperavamo così».

Al Giro d'Italia Women, Rooijakkers ha terminato appena giù dal podio, quarta, ma c'è un altro quarto posto particolarmente significativo, quello raggiunto al Blockhaus, nella sesta tappa, la frazione regina. Si sente a proprio agio su salite lunghe e anche questa non è una sorpresa, forse lo è maggiormente sapere che, un paio di anni fa, per preparare il suo fisico a quella fatica pedalava in spiaggia, di più, ha vinto un campionato europeo di MTB Beach Race. In entrambi i casi, analizzava Rooijakkers, è necessario sviluppare molti watt e soffrire: su una rampa verticale o nella spiaggia e nel vento che arriva dal mare. Rooijakkers e Marturano hanno il medesimo preparatore ed i lavori che si trovano a compiere sono simili, essendo anche entrambe scalatrici,così capita che si confrontino sulla propria condizione: «Anche in ritiro è accaduto. Magari continuavamo a sorpassarci a vicenda in salita e a me scappava da ridere, non era competitività, era un gioco. Non ho mai sentito una volta Pauliena sbuffare o lamentarsi per qualcosa che non funzionava: è una vera e propria leader, riesce a prendere la realtà con leggerezza e divertimento, e chi è più giovane ha tutto da imparare. A me piace ascoltarla perché rappresenta il modo in cui deve essere una capitana, a mio avviso». Al Giro, il ruolo di capitano era condiviso da entrambe, al Tour, invece, «nonostante in giro si dicesse altro», era proprio Rooijakkers la capitana.

«Quando caddi, al Giro, fu Pauliena la prima a preoccuparsi per me. Mi chiedeva un sacco di volte al giorno come stessi. Tra l'altro, per me, a causa del Covid, non è stato un bel Giro. La sera del mio ritiro mi ha scritto un messaggio: "Non pensare a come stai ora, a quel che è successo, a queste sensazioni. Tornerai presto. A testa alta". Tutte le volte in cui ci siamo confrontate sui numeri, devo essere sincera, lei credeva nei miei più di quanto ci credessi io, ma sapevamo entrambe di avere dati buoni e, con quei dati, la squadra aveva ben chiaro dove potesse arrivare Pauliena». La stessa squadra che conosceva alla perfezione la tappa dell'Alpe d'Huez al Tour, quella che Rooijakkers ha subito ringraziato a fine corsa, per il ritiro in quota insieme, per i piccoli lavori quotidiani, che nessuno vede ma ci sono, per il cibo e tante altre cose. In Fenix-Deceuninck, ha precisato, non esiste separazione tra squadra maschile e femminile ed è questo scambio reciproco che porta alla crescita. Per il resto, su tutto quel che c'è da migliorare si può lavorare.

Greta Marturano torna con il racconto al ritiro che ha preceduto il Giro d'Italia: «Erano i giorni del mio compleanno ed io ero abbastanza giù di morale, lontana da casa, senza la possibilità di festeggiare. Pauliena Rooijakkers l'ha saputo, ha preso la propria macchina, è andata al supermercato, ha comprato i miei biscotti preferiti e ha organizzato lei una festa, così, quando sono scesa a pranzo, c'era una grande scritta di auguri e un banchetto. Mi piace raccontarlo perché parla della persona prima che dell'atleta». Alla conclusione del Tour, al messaggio di Marturano, Rooijakkers ha risposto con poche parole: «Grazie per il sostegno. Avanti così, verso i prossimi traguardi». Niente da aggiungere, ha detto tutto Pauliena.

Foto: Sprint Cycling Agency

Nessuno può cancellare il logorìo di una tappa dolomitica

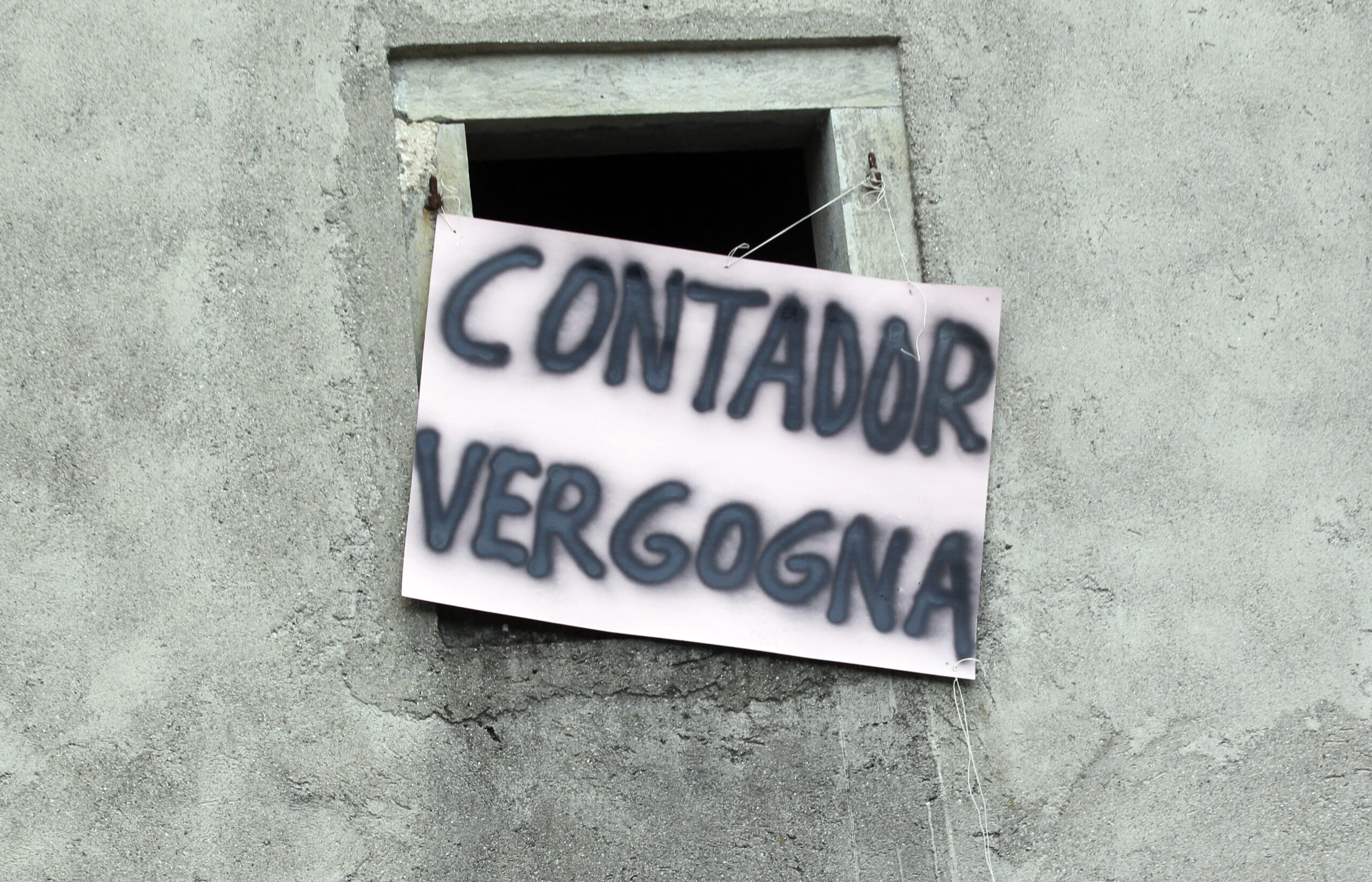

“Contador, por qué non te gusta il Crostis?“. Un pensiero venuto giù di getto e scritto su un cartello che fa il giro delle ultime rampe dello Zoncolan racconta la beffa e l’ironia di quella giornata, 21 maggio 2011, e a reggerlo c’è pure Enzo Cainero, personaggio che chi mastica ciclismo conosce bene.

Grazie a lui lo Zoncolan non si erge più solamente in mezzo al verde oscuro delle Alpi carniche, ma diventa passaggio decisivo al Giro d’Italia. Meta di pellegrinaggio, posto sacro, “il mostro”, luogo ambito da turisti e cicloamatori, siano essi friulani, triestini o che vengano da un po’ tutta Italia ed Europa fa lo stesso: una rampa infinita descritta anche in modi raffinati, e nonostante la sua giovane età dal punto di vista ciclistico fa paura come il mostro, per l’appunto centenario, di un racconto di fantasia. La sua idea era quella di ripetere l’operazione con il Crostis: farlo uscire dal suo guscio di piccola realtà conosciuta al turismo locale e trasformarlo, dandogli un altro contesto a livello (inter)nazionale. Quella volta bisognava fare i conti, però, con una corsa che già aveva pagato un pesante tributo al destino, solo qualche giorno prima, e allora la storia andò diversamente.

La polemica sull’annullamento della scalata del Crostis e della successiva discesa lascia tuttavia strascichi ben evidenti anche al giorno d’oggi, tanto che se ne parli con qualche tifoso della zona se lo ricorda bene, che se ci ripensa ti insulta, perché schietto e orgoglioso della sua terra e in quanto robusto di costituzione non avrebbe nemmeno paura ad affrontarti – succede davvero: provare per credere.

E a proposito di insulti: quelli verso Contador si sono esauriti quel giorno, quando la maglia rosa venne subissato di fischi e ululati lungo quelle linee nervose che salivano fino alla cima dello Zoncolan. Che poi Contador c’entrasse qualcosa con quella decisione, o che fosse stata una scelta presa solo da RCS magari su pressione di Riis, all’epoca team manager dello spagnolo – c’è chi dice per paura di attacchi degli avversari in discesa -, oppure a causa della provvidenza (mai divina, ma solo messa di traverso), poco importa. Diciamo che le condizioni per correre tutto sommato c’erano, la strada fu messa in totale sicurezza, ma si decise di non affrontare quel tratto; e forse è meglio non tornarci sopra adesso, tredici anni dopo: con tutto quello che è passato verrebbe fuori solo un patetico materiale per nostalgici. E poi anche perché quel Giro, come accennato, aveva già vissuto il suo prologo drammatico con la morte di Wouter Weylandt; l’episodio ha pesato nelle decisioni prese e vivrà il suo epilogo kafkiano con la squalifica postuma di Contador per un caso di doping relativo alla stagione precedente.

E allora si torna alla chiave agonistica: ad Alberto, Alberto da Pinto, il Pistolero, Albertino, il favorito, la maglia rosa, Contador – insomma, chiamatelo come volete. Si torna a quando lascia sul posto, in un tratto tra il duro e il durissimo – quello prima delle gallerie – Vincenzo Nibali, il quale, caricato dai fischi, diventa duro e durissimo nei confronti del rivale, e a fine tappa col volto corrugato dirà: «Mi ha mancato di rispetto, però non è finita». Nibali si lamenta (sic) di non aver ricevuto un cambio che fosse uno da Contador. Che poi, un cambio sullo Zoncolan! Sarebbe più corretto, a distanza di anni, derubricare il tutto a scaramucce dialettiche piuttosto che a diatribe tattiche e agonistiche. Nibali prova a staccare Contador, ma non ci riesce e finisce per essere staccato, e da corridore di classe e quindi orgoglioso non digerisce bene quella circostanza. E Contador lo attacca, quel giorno, e difatti lo stacca, guadagna quella manciata di secondi utile a sommarsi al vantaggio già accumulato in precedenza per vincere il Giro d’Italia; e sappiamo tutti che sarà così alla fine, anche se poi gli verrà tolto a causa di una bistecca contaminata. «Io penso alla classifica, ogni secondo di vantaggio guadagnato oggi sarà prezioso a Milano». racconterà a caldo. E alla fine avrà ragione.

Trittici

Parlare dello Zoncolan serve a introdurre quello che succede il giorno dopo, quando si riprende a mulinare contro salite che ti arrivano addosso una dietro l’altra, per chiudere quel trittico di tappe di montagna inaugurato dal successo di Rujano e proseguito con il canto sullo Zoncolan di Igor, di nome, Antón, di cognome, forte scalatore basco che suona meglio quando lo chiami Igorantón, come fosse un cantautore spagnolo in voga dagli anni cinquanta ai settanta. Il basco incide un 45 giri di successo intitolato, nel lato A: “Por qué me gusta lo Zoncolan“, mentre nel lato B scriverà, il giorno successivo, come fosse la parte oscura della sua luna: “Tengo male alle gambe“, e scenderà in classifica.

Una graduatoria che vedrà, proprio alla vigilia del tappone dolomitico, Contador in maglia rosa, Nibali a 3’20”, Igorantòn a 3’21” e Scarponi a 4’06”. Ma di quel 22 maggio 2011 è importante, sì, conoscere la classifica al mattino, ma anche sapere che si parte da Conegliano con il sole per salire su, su, su, fino al Rifugio Gardeccia, con la pioggia. Dalle Alpi Carniche alle Dolomiti trentine. In Val di Fassa, con la strada che si affaccia sui Dirupi di Larséc e il traguardo che guarda fisso verso le guglie del Catinaccio: quel classico paesaggio del quale a un corridore in quel momento gliene può fregare di meno. Un paesaggio che vende un sacco perché le Dolomiti sono un posto meraviglioso e preso di mira da turisti, e almeno una volta nella vita andrebbero visitate. Quindi, se esiste davvero qualcuno che sta leggendo e non c’è mai stato, vi esorto: andateci appena potete.

Ma torniamo all’aspetto agonistico, che è quello che forse si addice meglio al nostro modo di operare: si va su verso Rifugio Gardeccia, che non è poi proprio un su, su, su – si è visto di peggio -, ma saranno comunque quasi sette ore e mezza. Per i precisetti: sette ore e ventisette minuti. Piancavallo, Forcella Cibiana, Giau – qui davvero si sale fino a superare le nuvole: Cima Coppi di quel Giro -, Fedaia, Rifugio Gardeccia: circa seimila metri di dislivello. Il guaio è che oltre alle salite c’è brutto tempo: anzi, quella situazione di sole misto a pioggia che ti scalda e poi ti raffredda, sudi e poi ti si attacca tutto addosso e se non stai attento e non porti la maglia di lana o le pagine di un giornale ad asciugarti, oppure vestiario tecnico all’avanguardia, il giorno dopo ti svegli con una bella bronchite.

E poi, oltre al meteo, si arriva da giorni duri: lo Zoncolan ti resta nelle gambe per settimane, ti sfianca l’anima, rischia di rendere queste fatiche insopportabili. Immaginate chi non ha recuperato bene dal giorno prima a cosa può andare in contro: è un guaio per i corridori, è spettacolo per gli occhi di chi segue e tifa. Ne disegnassero più spesso di tre giorni così, piuttosto che esperimenti da far arricciare il naso come le tappe di montagna da sessanta chilometri che non sono buone neppure per gli Under 23 o quelle pedalate in mezzo alla pianura padana di duecentotrenta chilometri, che sembrano processioni di Ferragosto in un paesino del sud e sono buone solo per far scappare il pubblico dal ciclismo.

Cercatori di fortuna

Ad ogni modo si parte col sole tutti assieme, si arriverà uno dopo l’altro con la pioggia e con il terreno che sembra sfaldarsi sotto le ruote. Si parte con le gambe già dure, la maggior parte dei corridori arriveranno trascinandosi come se addosso avessero attaccati i piedi di qualcun altro. Chi ha negato, mentiva.

Non serve dilungarsi troppo per descrivere cosa succede nella prima parte di corsa, volendo si può leggere tutto di un fiato. Lungo Piancavallo, ancora Friuli, il solito canovaccio scritto da sceneggiatori con poca fantasia se non nello scegliere i nomi dei protagonisti: Sella, Hoogerland, Popovych, tre che poi diventano sei. La carovana di ricercatori d’oro e di fortuna raccoglie altri carri per strada lungo i tratti tra la valle e la Forcella Cibiana: diventano all’improvviso diciassette e poi diciotto, e in mezzo c’è pure Stefano Garzelli, che la sua numero uno l’ha già guadagnata, così come la sua fortuna l’ha già messa via; ma non si sa mai, di questi tempi, e allora dato che il tempo è relativo, almeno così hanno spiegato, lui alla bellezza di trentotto anni, un’età che se corri in bici forse sei vecchio ma se scendi dalla bici forse sei troppo giovane, si lancia come se ne avesse almeno una decina di meno, magari ripensando ai tempi in cui un Giro lo aveva portato a casa.

Decide che è il momento propizio per regalarsi un’impresa, per dirla proprio come se stessimo leggendo un vecchio dispaccio, e quindi dopo essere rimasto con Hoogerland lo stacca e resta da solo quando di chilometri ne mancano una sessantina. All’improvviso, dopo la pennichella pomeridiana, siamo sul Giau. “Se proprio devo provare a vincere, lo faccio bene”, pensa il varesino, “se proprio mi vengono a riprendere, almeno un bel ricordo di questa fatica ce l’avrò”: e allora l’ambito traguardo dedicato a Fausto Coppi è suo, così come i punti necessari per la maglia verde di miglior scalatore del Giro. Dietro, intanto, Nieve sale senza strafare; è quel volpone che si dimostrerà spesso nelle tappe di montagna: uno che se va in fuga difficilmente sbaglia. E poi volete mettere, il giorno prima ha vinto Igorantón, suo compagno nella piccola e amata da tutti Euskaltel-Euskadi, e oggi ci prova lui, Mikel Nieve Iturralde, ieri un cantautore, oggi un elfo guerriero del ciclo di racconti di Terry Brooks. Il Giro è una pozza di storie meravigliose da cui attingere, non c’è da inventarsi proprio nulla.

Intanto il gruppo della maglia rosa si assottiglia e perde terreno – fino a quasi dieci minuti -, distacco che scende mano a mano che i corridori si avvicineranno al traguardo. Davanti fanno un pensierino alla vittoria di tappa. Sfatiamo il mito del fuggitivo esibizionista e un po’ sadico o buono per un feuilleton: mica si nasce solo per scappare via lontano da tutto e mai più tornare indietro, o mettere in mostra lo sponsor o le cosce muscolose, e nel caso degli scalatori le caviglie come grissini. Si va in fuga e si pensa a vincere la tappa. Mikel Nieve, poi, pensa addirittura alla maglia rosa, come quando da ragazzini prima di addormentarsi si ha in testa la compagna di banco in prima fila che nemmeno per sbaglio ti sorride, forse per timidezza, forse perché gli stai antipatico. E purtroppo per lui anche quella maglia rosa sarà virtuale, anche se, c’è da riconoscere, l’arancione nel ciclismo calza con tutto e quindi alla fine va bene così.

L’atmosfera, a poco a poco, inizia a mutare assumendo i contorni di una cornice oscura che racchiude un quadro allegorico pieno di volti scavati dalla fatica, mentre le nuvole si ingrigiscono sempre di più e sembrano domandarsi chi sono quegli strani esseri colorati che le attraversano. Il romanzo d’appendice non è più rosa né arancione, ma si fa minaccioso. Più si sale verso i 2236 metri del Passo Giau e più muri di pietra e vegetazione si tramutano in barriere di neve. Processo naturale, geografia del territorio, il Giro che impartisce lezioni meglio che a scuola. Garzelli passa per primo dopo essersi sbarazzato di Jonny Ho’, che ancora non si era visto investire da un auto al Tour de France – succederà poche settimane dopo, e un giorno, promesso, ci ritorneremo. Il tutto mentre Nieve, col suo passo delicato, scollina a meno di un minuto da Garzelli.

La Marmolada

Superato il Giau, all’orizzonte c’è il Fedaia, perché se gli sceneggiatori nello scegliere i fuggitivi hanno ben poca fantasia, nel disegnare la tappa sono sadici e infilano in mezzo a tutta quella sequela di salita e discesa una delle strade più dure della zona. Come se dopo una pugnalata ti dessero un sacco di botte in testa. Nibali prova a impartire lezioni di guida e allunga nella discesa del Giau, si sblocca e quel suo pelo sullo stomaco gli tornerà utile un’oretta più tardi, il tutto mentre Contador veste i panni dell’animale politico e si contorna di alleanze: il destino del siciliano sembra spacciato.

Contador, in quel Giro molto spagnolo, si avvale dell’aiuto di altri corridori che arrivano più o meno dalle stesse zone: Igor Antón, Arroyo, Lastras si tramutano in compagni di merende ed è come se gli offrissero il caffè al bar dandogli pacche sulle spalle perché convinti che il prossimo giro, finito il Giro, lo offrirà proprio Contador. In parole ciclistiche: si riveleranno fondamentali nel tenere a galla la maglia rosa inseguendo il suo rivale più pericoloso dandogli una mano a tenere alto il ritmo. Un giorno quel favore potrebbe essere ricambiato. «Di aiuti veri ne ho avuti pochi. La Movistar tirava per il suo capitano», racconterà Contador, incalzato dai giornalisti al termine di quella fatica.

Quello di Nibali in discesa si rivelerà un attacco velleitario, ma che serve a far conoscere le sue abilità e a farci sobbalzare con le pulsazioni a mille; lui che, comunque vada, ci prova sempre. «Preferisco rischiare di saltare che andare a dormire con rimpianti», dirà a fine tappa, come fosse il manifesto della sua carriera.

Ed è così che si approccia la Marmolada, cielo di piombo come pallottole che verso la cima cominciano a fischiare. Davanti Garzelli prova a tenere fede alla sua idea del mattino e picchetta verso il tramonto che magheggia di sottecchi nascosto tra le nuvole e le cime dolomitiche. Nieve ragiona ancora bene e tiene Garzelli a tiro, scollinando a meno di un minuto. Per qualche ora lo scontro tra i due sembra un’asfissiante cronometro individuale.

Il gruppo maglia rosa un po’ più indietro, mai sazio, inghiotte chi può dei fuggitivi del mattino, uno dopo l’altro, mentre Contador si scrolla di dosso le fatiche dei giorni prima, gli insulti dello Zoncolan, l’affaire Crostis, e pure l’ingombrante presenza di Nibali che va in difficoltà, perché il Fedaia lo si affronta in salita, e in questo momento lui avrebbe preferito fosse in discesa, soprattutto quando si passa da Malga Ciapela, che se la fai in auto a scendere ti sembra lo strapiombo di una giostra, se la fai in bici, a salire, è una parete per arrampicatori.

Piove fitto, adesso; «piove… e fa freddo», annuncia Savoldelli dalla moto-cronaca con il suo marcato accento delle valli bergamasche. Nibali si salva perché ha sempre trovato nella costanza e nella capacità di gestire i momenti complicati quella sostanza con cui portare avanti la materia, e scollinerà con un minuto di distacco dal gruppetto di Contador, che vede al suo interno oltra la maglia rosa, anche Rujano, Scarponi, Gadret, Purito Rodríguez, Arroyo, Menchov, Kreuziger. Una brutta banda di gente adatta alla salita.

In cima Nibali prende una borraccia da un tifoso, «un membro del suo club», spiega Martinello in telecronaca, e poi lucido si infila la mantellina, e nella discesa della Marmolada, verso Canazei, rischia tutto per rientrare – Nibali, non Martinello. Zig zag tra le ammiraglie, curve prese come se fossero rettilinei, corridori che per seguirlo rischiano di lasciare sul proprio corpo ricordi indelebili: ti accorgi di quanto Nibali sia bello da vedere in picchiata, nel momento in cui scruti la difficoltà di Sarmiento e Petrov che a confronto sembrano saliti sulla bici per la prima volta. Il siciliano recupera lo svantaggio, ma sarà solo un’illusione; Contador, invece, è tranquillo come un vecchio giocatore di scacchi che conosce a memoria ogni giocata del suo avversario e sa già da che parte penderà il risultato finale di quella partita.

Erta finale

E dopo un lungo tratto in falsopiano arriva quell’ultimo capezzolo che porta fino in cima, il protagonista di questa tappa e di questa storia: il Rifugio Gardeccia. Salita vera, nonostante la lunghezza: sono sei chilometri che detto così ti verrebbe da mettere la mano a cucchiaio ed esclamare embè, e invece no, è erta terribile. E poi aggiungiamoci che spesso il meteo è figlio del dispetto e quindi, se vuole rendere più dura quella giornata, eccolo spruzzare un po’ di pioggia qua e là e quando schizza ne fa venire giù così tanta da bagnarti fino alle ossa, da rendere il terreno un tratto d’acqua da affrontare controcorrente. Mentre i corridori erano impegnati in quell’amaro su e giù tra i monti bellunesi, infatti, tempeste d’acqua si scatenavano su quei circa seimila metri finali rendendo ancora più complicato il nobile atto del pedalare.

Appena superato il cartello dell’inizio della salita, Nieve piomba su Garzelli come un fuorilegge gentiluomo: ha una bandana e un fucile e Garzelli alza le mani, ormai ha capito che per per vincere ci vorrà uno di quei miracoli che in bicicletta di solito non accadono. Nieve lo stacca di prepotenza, mentre la pioggia torrenziale inizia a dare tregua stavolta usando una forma di rispetto verso i corridori. Poco dopo le cinque di quel pomeriggio, il ragazzo basco in arancione taglia il traguardo ed esulta a fatica, tenendo il manubrio con una mano ed esultando con l’altra (altrimenti sarebbe caduto a terra), lasciando cadere persino qualche lacrima. Con un filo di voce dirà: «Tappa eterna, nel finale mi sembrava di morire, è un sogno. Quando sono passato professionista non avrei mai pensato di poter fare questo».

Garzelli chiude con un ritardo di 1’41” – dieci secondi prima di Contador – e appena tagliato il traguardo il massaggiatore lo regge per evitare che cada a terra; il suo viso è tagliato in due dalla fatica, dalla pioggia, dal sudore, mentre dalla testa pelata spunta una leggera peluria come se gli fosse cresciuta per la fatica in quelle interminabili sette ore e mezza. Almeno la giornata verrà ripagata dalla maglia verde – e dal ricordo che resterà. «Ho fatto un’impresa, pazienza se non ho vinto. Non credo che avrò le forze per ripetere una giornata del genere».

E dietro che succede? Contador attacca, troppo ghiotta l’occasione per guadagnare ancora su Nibali, fino a quel momento il suo avversario più vicino in classifica; Scarponi usa il suo passo e si salva, non commette l’errore di rispondere subito alle stilettate dello spagnolo della Saxo Bank, e la sua perspicacia gli permetterà di finire dietro di soli sei secondi scavalcando Nibali in classifica generale. Alle spalle di Contador e Scarponi finiscono nell’ordine: Gadret, Rujano, Nibali (a 3’34” dal vincitore) in compagnia di Rodríguez, poi Kreuziger e a chiudere la top ten un giovane Kruijswijk a 4’13”. Mentre l’eroe del giorno prima, Igor Antón (Igorantón), finirà diciassettesimo a 7’59”. Come si sarebbe detto in altri tempi, distacchi d’altri tempi, per una tappa che almeno una volta nella vita va rivista e raccontata e che andrebbe riproposta più spesso nel disegno della Corsa Rosa.

Quel Giro 2011 continuerà nel nome di Contador, capace di vincere dopo il giorno di riposo la cronoscalata sul Nevegal. Farà anche in tempo a concedere all’amico Tiralongo la vittoria sul traguardo di Macugnaga, il terz’ultimo giorno di corsa, oramai forte del successo finale.

Il 6 febbraio del 2012, dopo una serie di batti e ribatti degni di un orrendo match di tennis, il TAS condannerà Contador a due anni di squalifica con effetto retroattivo. Gli verranno tolti, tra le altre corse, il Tour de France del 2010, che finirà nel palmarès di Andy Schleck, e le nove vittorie ottenute la stagione successiva nel 2011, tra le quali due vittorie di tappa e la classifica finale di quel Giro d’Italia 2011 – assegnato così a Scarponi. Mentre resterà dentro di lui e di tutti quelli che l’hanno vissuto il logorìo del tappone dolomitico che il 22 maggio ha portato i corridori da Conegliano fino al Rifugio Gardeccia. E basterebbero le parole dello spagnolo a fine tappa per riassumere tutto, come fossero la pagina del libro più corto del mondo che racconta la giornata più lunga della storia recente del Giro d’Italia: « È stata una tappa terribile, la più dura della mia vita».

Questo articolo è apparso sul sito https://www.suiveur.it/ nel 2020

Foto Sprint Cycling Agency

Leo Hayter: la mia lotta

Non lo si vedeva in gruppo da un po', non c'erano notizie sul perché. Non lo avevamo mai visto raggiungere quei livelli che da Under 23 gli permisero di vincere alcune tra le corse più importanti del calendario (Giro, Liegi e medaglia di bronzo al mondiale a cronometro). Qualche giorno fa, Leo Hayter, 23 anni, corridore britannico della Ineos, ha rotto il silenzio e ha squarciato il velo su una situazione che da anni costringe a lottare lui e chissà quanti altri, e che inevitabilmente fa riflettere su quello che vivono i ragazzi che, giorno dopo giorno, si allenano, subiscono pressioni, non hanno un adeguata struttura che gli dia i mezzi necessari a sopravvivere in un mondo che va avanti in nome del successo, prima ancora che dello sport.

-----

"Ciao a tutti, sono scomparso da un po' di tempo, ma sento che ora è il momento giusto per raccontare la mia storia.

Ho avuto problemi mentali negli ultimi cinque anni. È qualcosa che per molto tempo ho semplicemente "affrontato". Ho pensato di essere solo pigro, che mi mancava la motivazione.

Doveva essere qualcosa di passeggero, ma è semplicemente impossibile superarlo senza avere la sensazione di perdermi dettagli importanti.

Lo scorso maggio ho toccato il fondo. Ero completamente bloccato. Non potevo lasciare il mio appartamento ad Andorra; riuscivo a malapena ad alzarmi dal letto. Il mio team di supporto alla INEOS mi ha riportato a casa e mi ha fatto una valutazione professionale, dove mi è stata diagnosticata la depressione. Ho preso una pausa dal ciclismo, ho iniziato a prendere farmaci e mi è stato detto che non avrei più dovuto gareggiare l'anno scorso, ma in poco tempo mi sono sentito meglio.

Sono tornato al Tour of Guanxi alla fine della stagion scorsa e tutto sembrava a posto. Mentalmente e fisicamente ero nelle migliori condizioni: non mi sentivo così da diverso tempo. Ho avuto una buona off season, ma non appena sono tornato ad allenarmi, quelle stesse sensazioni, quei pensieri negativi sono tornati.

Prima del ritiro di dicembre con la squadra sono andato in modalità panico totale, non riuscivo quasi ad alzarmi dal letto. Ero imbarazzato perché non mi sarei presentato al ritiro al livello che volevo. Non ho dormito molto in quei giorni, non mi sono nemmeno allenato. Mi sono chiuso nella mia bolla, non rispondevo a nessuno lasciando il telefono in modalità silenziosa. È come se sentissi di deludere le persone e di non riuscire nemmeno a controllare le mie azioni.

Quando sono in questi stati di forte ansia, il metodo di difesa a cui ho sempre fatto ricorso è il cibo. Ovviamente, come atleta professionista, non è l'ideale, ma per me è incontrollabile. Mangio in modo compulsivo tutto ciò che mi capita davanti, e poi, molto spesso, mi sento male. Mi sento in colpa per essermi abbuffato, mi faccio morire di fame, prima di sentirmi completamente vuoto e mangiare di nuovo un sacco di cibo. Ovviamente, questo mi porta ad aumentare di peso, quando il mio obiettivo è l'opposto, causando più ansia e continuando lo stesso circolo vizioso.

Sono arrivato al campo di dicembre, la prima settimana è andata bene, e poi la seconda settimana ero a letto con la febbre. Sono tornato dal campo e ho passato la stessa cosa di prima del campo: sono nervoso per il Tour Down Under, sono fuori forma. Ho costantemente "shock" dovuti all'ansia, tutto il mio corpo si blocca per alcuni momenti, questo perché il tuo sistema nervoso è in modalità "combatti o fuggi".

È difficile spiegare l'effetto che hanno su di me. La mia ansia è solo aumentata. Cose che di solito non mi darebbero mai fastidio, come un'auto che mi sorpassa su una strada, mi bloccano per un momento. Rende la guida poco piacevole.

Poi ho avuto un buon periodo in Australia, quando torno succede la stessa cosa. Non sono nella forma in cui sarei voluto essere per la corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Gli ultimi anni non mi sono mai sentito dove vorrei essere, ho sempre la sensazione che ci sia un'enorme montagna da scalare per raggiungere il livello a cui "dovrei" essere. Questo ciclo continuo di nessun progresso finisce per essere molto estenuante.

Ho trascorso la prima metà di questa stagione a combattere contro questo. Sapevo che era la mia "ultima possibilità". Stavo facendo di tutto, compresi due campi privati in altitudine organizzati e finanziati da me. Nessuno dei due ha avuto successo.

Quando ho difficoltà mentali il mio fisico ne paga le conseguenze. Dormopoco, non mi sento recuperato nel sonno, la mia ansia porta a un assorbimento di cortisolo. Quando ho fatto un passo indietro l'anno scorso, i miei livelli di testosterone sono aumentati in modo significativo, dormivo meglio, ero più socievole, non ho mai perso peso così rapidamente. Ho sempre fatto buone prestazioni quando non c'era pressione su di me e mi sentivo calmo. Tutte le mie migliori prestazioni sono arrivate in questo modo. Per essere chiari, questa pressione viene sempre da me stesso, una pressione interna per essere il migliore, ossessionato dalla perfezione, che nello sport non è qualcosa di realistico o realizzabile giorno dopo giorno. I piccoli insuccessi fanno parte dello sport, ma non riesco proprio a gestirli in modo positivo. Una brutta prestazione o un giorno meno buono degli altri e vado nel panico al punto che la situazione sfugge al controllo.

Ho raggiunto il punto di rottura prima del Tour de Hongrie quest'anno. Durante tutto il viaggio ho avuto ripetutamente shock di ansia. Non riuscivo a concentrarmi su nulla. All'aeroporto mi hanno detto che non avevo bisogno di correre, ma ero determinato. Ho messo una faccia da poker, sono partito e ho pedalato bene. Al ritorno ero esausto.

Sapevo che non potevo continuare così, ma sapevo anche che se mi fossi fermato per fare un passo indietro, realisticamente la mia carriera sarebbe stata in pericolo. Ho trascorso giorni, settimane completamente bloccato. Sono tornato in una situazione simile a qualche mese prima. Ho fatto un'altra valutazione medica, dove era chiaro che i miei sintomi depressivi non stavano migliorando, anzi, stavano peggiorando. Una cosa del genere non è qualcosa che può essere cambiata da un giorno all'altro, sto seguendo una terapia al momento, ma è un percorso. Ho già fatto alcune sedute con un terapeuta che non hanno funzionato, quindi è come tornare al punto di partenza. Sono molto fortunato ad avere accesso ai migliori psicologi del mondo tramite il team, quindi lavorerò a stretto contatto con loro nel prossimo periodo.

È improbabile che correrò di nuovo quest'anno. C'è ancora tempo e potrei farlo, ma a posteriori non è stata una buona scelta tornare nemmeno l'anno scorso.

Ho sempre avuto questo pensiero in testa, che diventare più in forma e più magro mi avrebbe reso più felice, ma in realtà non ha fatto altro che nascondere il vero problema. Non appena rallento, i pensieri negativi tornano, e rientrare più in forma è come mettere un cerotto su una ferita che ha bisogno di punti.

Al momento anche il mio futuro nel ciclismo non è chiaro. In questo momento è irrealistico continuare come ciclista professionista, quindi non correrò per INEOS l'anno prossimo. Quando riesco a mettermi nella giusta disposizione mentale, non c'è niente che mi piaccia di più. È come una dipendenza per me. Ecco cosa mi fa sentire così doloroso non poterlo fare in questo momento. Ho tutto ciò che ho sempre desiderato, ma non sono ancora felice.

Qualunque cosa accada, la mia carriera ciclistica non è finita. Solo in pausa. Lo devo a me stesso e a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per me negli ultimi 10 anni per portarmi dove sono.

So che se riesco a cambiare i miei comportamenti la mia coerenza arriverà e sarò a un livello in cui non sono mai stato prima. Negli ultimi quattro anni non credo di aver avuto più di una manciata di periodi in cui mi sono allenato costantemente per alcuni mesi. Quando ci sono riuscito ho ottenuto vittorie come LBL o Giro U23, ma le singole prestazioni non sono ciò che rende un grande corridore. Ricordo che prima del Mondiale di Wollongong nel 2022 il mio agente è dovuto venire a casa mia per convincermi ad andare. Ero in lacrime. Non potevo immaginare niente di peggio. Ero convinto che avrei fallito; ero grasso, non ero abbastanza bravo per esibirmi. Avevo trascorso una settimana a letto, la mia bici si era rotta ed ero completamente bloccato. Sono andato lì e ho ottenuto una medaglia di bronzo nella cronometro.

Voglio anche aggiungere che mi sembra incredibilmente sbagliato per me scrivere questo. Ho pensato che fosse una buona idea farlo per mesi, mi siedo per farlo ogni giorno e mi ritrovo a fare qualcos'altro, ma è durato troppo a lungo. Al momento non esco di casa. Ho paura. Anche scrivendo questo ora riesco a percepire quanto sia stupido, ma questo non cambia il fatto che è come mi sento.

Mi sono sempre preoccupato di come la gente mi percepisce. Ora sono a un punto in cui finisce solo per debilitarmi. E se esco e vedo qualcuno che conosco? E se mi chiedono dove sono stato? E se pensano che ho messo su peso? E se pensano che sia pigro? Questo è il genere di cose che mi passano per la testa, in ogni situazione.

Significa che prendo le distanze da tutti. Ho perso così tanti amici negli ultimi anni, non perché abbiamo litigato, ma solo perché mi sono allontanato da loro quando ero in difficoltà. Le persone mi mandano messaggi per chiedermi come sto, e io non riesco proprio a rispondere. Cosa dovrei dire? A che punto ho detto cose cattive o stronzate troppe volte? Mi considereranno meno se sono in difficoltà?

È anche una delle cose che mi tiene lontano dalla bici. Vorrei essere più sano, più in forma e più vicino al mio peso da gara. Mi piace andare in bici all'aperto, lo adoro. Ma cosa succede se qualcuno mi vede e mi chiede come sto? Vede che sono chiaramente sovrappeso per essere un ciclista professionista? Penseranno che sono pigro e che faccio perdere tempo alla squadra? Rideranno di me per il mio aspetto?

Al momento in cui scrivo, sono a Parigi a guardare mio fratello alle Olimpiadi. Anche questo non mi sembra giusto, mi sento a disagio solo a stare qui. Confrontarmi con amici e familiari è difficile, ma ancora di più mi sembra sbagliato poter godere di qualcosa. Se in questo momento non sto nemmeno facendo il mio lavoro, merito di divertirmi?

È come se non ci fosse una situazione che non mi spaventi. Se non fosse stato per la mia ragazza, non credo che avrei avuto alcun contatto umano negli ultimi tre mesi. Per questo le sarò sempre grato. Anche nei giorni peggiori riesco a vederla e a dimenticare per un po' quello che mi succede.

Vorrei anche dire un enorme grazie e scusarmi con il mio team di supporto di INEOS. Non posso fare a meno di sentirmi come se vi avessi delusi tutti, ma ci sto provando. Davvero. Il mio allenatore Dajo, gli psicologi Tim e Robbie e il mio agente Jamie mi hanno sostenuto negli ultimi anni, ma non sono riuscito a ripagare quella fiducia e quella convinzione come vorrei. Spero che scrivere questo e renderlo pubblico renderà più facile contattare i miei amici, vedere le persone, fare cose normali. Non ho pedalato negli ultimi mesi, ma non ho nemmeno vissuto.

Spero di potervi aggiornare tutti nel prossimo futuro con qualcosa di più positivo. Tornerò a gareggiare di nuovo ai massimi livelli del ciclismo, non so ancora quando. Ma quando lo farò, sarò pronto.

Leo"

----

Il post originale, tradotto dalla redazione, lo potete trovare a questo indirizzo: https://leohaytercycling.com/

Foto: Sprint Cycling Agency

Una ciclista versatile e combattiva: intervista a Kasia Niewiadoma

A detta di Wikipedia, Ochotnica Górna è un villaggio situato a sud della Polonia che non conta più di 2.100 abitanti ed è particolarmente frequentato da chi ama le attività outdoor, meglio ancora se invernali, vista la vicinanza con i monti Gorce. Le immagini sul sito istituzionale confermano che si tratti proprio di un piccolo paradiso naturale su Terra con una grande storia di resistenza durante la seconda guerra mondiale. Già da queste poche informazioni non dovrebbe sorprendere che sia nata proprio qui, il 29 settembre 1994, una delle migliori scalatrici del ciclismo femminile contemporaneo, Katarzyna “Kasia” Niewiadoma.

Cresciuta nel club WLKS Krakus BBC Czaja e allenata da Zbigniew Klek, che precedentemente aveva scoperto e allenato anche Rafał Majka, nel 2013 il mondo ciclistico comincia ad incuriosirsi a questa ragazza di 18 anni dal sorriso gentile che se la cava piuttosto bene nelle fila della TKK Pacific Torun. Supportata anche da Paulina Brzezna-Bentkowska e dal marito Pawel, Kasia arriva quinta ai Campionati Europei under 23 di quell’anno, piazza che le vale una proposta dell’allora Rabo-Liv di unirsi a loro come stagista per il resto della stagione e che sarà solo l’antipasto dei titoli ottenuti a Tartu nel 2015 e a Plumelec nel 2016. Durante l’Holland Ladies Tour vince la classifica delle giovani e ottiene ufficialmente il suo posto in squadra. Nel 2014 arrivano la sua prima vittoria UCI, al Frauen Grand Prix Gippingen in Svizzera, il terzo posto a cronometro ai campionati nazionali polacchi e il suo primo Giro d’Italia, concluso all’undicesimo posto dopo aver aiutato a portare sul podio tre compagne di squadra, tra cui una certa Marianne Vos proprio sul gradino più alto. Chissà se è stato, invece, nel 2015 che è cominciato a nascere l’amore tra Kasia e le classiche primaverili: quell’anno si piazza sesta alle Strade Bianche e quinta alla Freccia Vallone; quello successivo si migliora, arrivando seconda dietro alla campionessa del mondo Elizabeth Armistead alla classica toscana e quarta a quella belga; mentre nel 2017 è ancora seconda alle spalle, questa volta, di Elisa Longo Borghini a Siena e terza in tutte e tre le classiche delle Ardenne. Di sicuro continua il feeling nato con il Giro d’Italia dove vince la maglia bianca di miglior giovane, ripetendosi anche nel 2016, l’anno delle sue prime Olimpiadi a Rio de Janeiro (sesta nella prova in linea) e del suo primo podio ai Campionati Europei tra le grandi (terza nella prova in linea). All’OVO Energy Women’s Tour del 2017 arriva finalmente il gradino più alto del podio nel World Tour, non solo conquistando la prima tappa, ma anche la classifica generale. L’anno seguente comincia la stagione indossando una nuova maglia, quella della Canyon-SRAM, la stessa che ha addosso ancora oggi: dopo un altro secondo posto alle Strade Bianche, si prende in solitaria la 43esima edizione del Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio, attaccando sul suo terreno preferito, la salita.

Nel 2019 il gradino più alto del podio arriva nella quarta tappa dell’OVO Energy Women’s Tour di quell’anno: è un giovedì pomeriggio a Burston Dassett, il 13 giugno per la precisione, e in volata supera Liane Lippert e Lizzie Deignan, sotto un cielo umido e grigio. Quel giorno Kasia è il sole che manca alla giornata, ma non sa che ci vorranno cinque anni prima di ritrovare la vittoria in una gara World Tour. Si instaura un pattern di secondi, terzi o quarti posti che si ripete negli anni come un disco rotto. C’è chi analizza il suo modo di correre, crede che la motivazione delle vittorie sfiorate sia tutta nell’eccessiva aggressività con cui si approccia alla gara. Ma forse il problema è pensare che nello sport conti solo la vittoria: Kasia infatti nel 2020 conquista un bronzo nella prova in linea dei Campionati Europei a Plouay e il secondo posto in classifica generale al Giro d’Italia, mentre nel 2021 è la volta di un altro bronzo, questa volta mondiale, nelle Fiandre. Continua a correre come la ciclista versatile che è sempre stata, perfettamente a suo agio e tra le favorite sia nelle gare di un giorno, che nei Grandi Giri. È difficile non credere che si tratti solo di una ragazza in sella ad una bicicletta che prova ad inseguire un sogno, un gradino del podio più alto di quello precedente. Per sé stessa, non per noi.

Questo, ovviamente, non la rende immune dalla frustrazione dello sfiorare spesso il raggiungimento dei propri obiettivi: tagliato il traguardo, sfinita, spesso si appoggia al manubrio con il viso contratto, rigato dalle lacrime. Torna a casa a Girona, cercando spesso conforto nei consigli del marito, Taylor Phinney, ex ciclista professionista prima per la BMC Racing Team, poi per l’EF Education First, che non ha smesso nemmeno per un secondo di essere il suo primo fan. Si sono conosciuti durante i Campionati Mondali in Qatar nel 2016 ad un buffet di colazione: Kasia sostiene che sia stato tutto merito delle sneakers che aveva ai piedi e che hanno attirato l’attenzione di lui.

Ma a furia di andare a tentoni nel buio si trova sempre uno spiraglio di luce: nella scorsa edizione del Tour de France femminile non vince nessuna tappa, ma alla fine è lei la regina della montagna e la maglia a pois si intona benissimo con il sorriso che sfoggia a Pau. Qualche mese dopo, alla seconda edizione dei Campionati Mondiali Gravel in Veneto, squarcia definitivamente quel buio, battendo Silvia Persico e Demi Vollering. Un’altra maglia, questa volta iridata, che Kasia dice vada indossata esclusivamente con pantaloncini neri. Non è la sua specialità, lei appartiene alla strada, ma è un’iniezione di fiducia per la stagione di quest’anno. Quando arriva quarta alle Strade Bianche e seconda al Giro delle Fiandre, in tanti temono che non ci sia fine al lunghissimo tunnel in cui l’hanno vista entrare un giorno del 2019 e da cui è uscita solo per brevi intermezzi. Ma al 31esimo tentativo, la Freccia Vallone, ancora una volta in una giornata piovosa, lancia la sua zampata, staccando sul Mur de Huy le favorite della giornata, Elisa Longo Borghini e Demi Vollering. Tagliato il traguardo, Kasia piange di nuovo, questa volta però di gioia. Perché qualsiasi cosa fosse quel limbo, è finalmente finito. Ai microfoni, dopo la gara, dice che spera di aver ispirato chi sta inseguendo i propri sogni da molto tempo a non mollare, che lei ne sa qualcosa di fallimenti ma non ha mai smesso di credere che il suo team fosse in grado di vincere una gara e la ricompensa è bellissima.

Mi sono commossa anche io quel 17 aprile. Senza rendermene conto ero finita piuttosto vicina allo schermo del televisore quando lei, Longo Borghini e Vollering sono arrivate all’attacco del Mur de Huy. Quando l’ho vista staccarle, ho capito perché questo sport riesce a insegnarti moltissimo anche solo guardandolo. Stavo assistendo ad una masterclass di tenacia ed ero lì che prendevo appunti. Li ho presi anche qualche pomeriggio fa, mentre tenevo il telefono in mano e dall’altra parte della cornetta c’era lei, da qualche parte sull’Alpe d’Huez in ricognizione per il prossimo Tour de France.

Comincio facendoti una domanda sulla tua terra, la Polonia. Una volta hai descritto le persone che vengono dalla tua regione come emotive, ma allo stesso tempo piuttosto combattive. Quanto ti influenza come ciclista questa tua origine?

Credo che abbia una grandissima influenza su di me, perché ho vissuto per quasi 20 anni in quei luoghi. Ovviamente da bambina le persone che mi circondavano hanno contribuito alla mia crescita, anche come ciclista: erano tutti molto grintosi, competitivi e hanno sempre lottato per quello che volevano ottenere.

Ti ricordi la prima volta che sei salita in sella ad una bicicletta?

Ricordo bene le prime esperienze in bicicletta, anche se inizialmente non avevo una bici da strada. Sono cresciuta circondata da molti bambini, soprattutto cugini, e passavamo parecchio tempo a pedalare. La prima che abbia mai avuto era una vecchia bicicletta di mio fratello. C’era libertà, ma anche competizione: ci divertivamo a sfidarci sulle salite per vedere chi sarebbe stato più veloce ad arrivare in cima, mentre in discesa cercavamo di usare i freni il meno possibile. Ogni volta ci inventavamo un gioco diverso, che richiedeva sempre di essere in sella ad una bici.

Una persona una volta mi ha detto che il ciclismo è uno sport creativo, sei d’accordo?

Assolutamente sì, ma il ciclismo e l’andare in bicicletta sono due cose differenti. Solitamente quando parliamo di “ciclismo” la prima cosa a cui pensiamo è il mondo competitivo delle gare. Mentre andare in bicicletta significa andare nei luoghi, passare del tempo con i tuoi amici, esplorare nuove strade e non avere paura di fermarti più volte per guardarti intorno. Il ciclismo è molto più definito dagli allenamenti, avere dei programmi da seguire, attenersi a dei numeri. Cerco di combinare entrambi i mondi nella mia vita: ci sono volte in cui sono molto più concentrata sulla mia tabella di marcia, altre in cui mi piace andare a fare un giro in bicicletta con mio marito e i miei amici, senza pensare a quanto veloce o forte sto andando, ma solo a quanto libera mi sento in quel momento, a tornare in qualche modo a come mi sentivo quando ero bambina.

Sei sempre stata molto aperta riguardo ciò che provi. Che rapporto hai oggi con le tue emozioni e quanto è importante per te avere nella tua vita qualcuno come Taylor che non è più parte del mondo World Tour?

È sicuramente di grande supporto, perché lui è stato nei miei panni, ha sperimentato quello che sto sperimentando, ma allo stesso tempo ora lo sperimenta da un punto di vista diverso. Delle volte sono tornata a casa da una gara portando con me moltissime emozioni, dalla delusione alla felicità, dalla rabbia al sollievo, ed è difficile riuscire a metabolizzare tutto questo da sola. Ma quando hai una persona con cui puoi parlare apertamente e condividere con lui o lei qualsiasi cosa tu stia provando, o che ti fa le domande giuste, è molto più facile andare oltre e imparare qualcosa dall’esperienza che hai appena vissuto. Sono molto fortunata ad avere Taylor nella mia vita, perché lui è piuttosto aperto riguardo le sue sensazioni ed emozioni e non ha paura di ammettere che non è sempre tutto bellissimo in sella alla bici, ma ci sono altre sfumature di cui spesso non si parla.

Anche tu non hai mai nascosto le difficoltà di questi anni in cui la vittoria, che sembra essere l’unica cosa che conta per il mondo sportivo, non arrivava. Come sei riuscita a non trasformarla in un’ossessione?

Ad essere sincera, anche se non ho vinto per molto tempo, ogni anno c’era sempre qualcosa di nuovo che accadeva: una medaglia ai Mondiali per la prima volta o la maglia a pois al Tour de France. Ci sono state molte prime volte che mi hanno motivato a non mollare, a continuare ad avere fede e ad essere paziente. Una delle cose più importanti che Taylor mi ha insegnato è proprio questa, a fidarmi dei tempi, a non affrettare le cose. Siamo due persone diverse: io sono più una testa calda, lui è più spensierato. Delle volte dimentico che le cose hanno bisogno di tempo ed è lui a ricordarmelo.

Comunque le vittorie sono arrivate: prima ai Campionati Mondiali Gravel e poi la Freccia Vallone. Quale delle due è stata più importante per te?

Sono due vittorie entrambe speciali a modo loro. Sicuramente indossare la maglia iridata, anche se non nella mia disciplina principale, mi ha dato molta motivazione e fiducia nel fatto che non era finita, che un giorno avrei potuto indossare la stessa maglia anche su strada. Quando non vinci per tanti anni, cominci a dubitare di te stessa un pochino, perciò quella vittoria è stata qualcosa di cui avevo decisamente bisogno per iniziare questa stagione con una mentalità diversa. Mi ha sicuramente aiutata nel vincere la Freccia Vallone: durante quei Mondiali ho battuto Demi Vollering e perciò ho potuto realizzare che non sarei stata per forza sempre dietro di lei.

Sei ad altissimi livelli da molto tempo, come fai a mantenere la motivazione e la passione per questo sport?

Una cosa che ho scoperto negli ultimi anni è che non posso essere concentrata solo sui risultati, ho bisogno di prendermi del tempo per me, per le persone che amo. Quando parlo di “tempo per me stessa”, non parlo di tempo senza fare nulla o che non riguardi la bici, anzi. Semplicemente pedalo a velocità e su bici diverse. Ci sono stati anni in cui sono stata tutto il tempo in sella ad una bici da strada e ad un certo punto finivo per sentirmi mentalmente stanca nel tentare di rincorrere sempre gli stessi obiettivi. Ora, invece, dopo una gara mi piace prendermi due o tre giorni per divertirmi in bici, con Taylor e con i nostri amici. Usciamo di casa la mattina e torniamo spesso che è quasi sera. Quei giorni mi permettono di mantenere la passione per il ciclismo, è grazie a quei giorni che posso tornare a concentrarmi durante gli allenamenti, perché in quel modo la bicicletta continua ad essere qualcosa che mi dà grande gioia.

Il ciclismo femminile sembra un mondo ancora tutto da esplorare, basti pensare che quest’anno il Tour de France compie solo il suo terzo anno. Pensi che ci siano luoghi di questo mondo che abbiano bisogno di più luce?

È interessante quello che è successo con il Tour de France, perché si tratta di un gara iconica e già dalla prima edizione è diventata una cosa importante, che ha permesso al ciclismo femminile di crescere. Ogni anno si notano grandi differenze nel nostro mondo, che si tratti di nuove gare da correre o di giovani cicliste che spuntano o diventano più forti. Abbiamo un calendario piuttosto pieno e forse delle volte il tempismo non è dei migliori per dare visibilità a tutte le gare: se per esempio la Vuelta femminile fosse più vicina a quella maschile, magari potrebbe attirare più attenzione e visibilità, anche perchè dopo le classiche siamo tutti alla ricerca di una pausa dal ciclismo.

A proposito di gare che, invece, non sono nel vostro calendario, ti piacerebbe un giorno prendere parte alla Milano-Sanremo?

Assolutamente sì! Quando viene rilasciato il calendario della nuova stagione, ogni anno spero sempre che compaia anche nel nostro. Mi piacerebbe che ci fosse anche il Giro di Lombardia.

C’è qualcosa che ti piacerebbe lasciare dietro di te nel ciclismo femminile?

Mi piacerebbe un giorno lasciare questo mondo sapendo che ho aiutato giovani cicliste a trovare la loro strada. Credo che cicliste come Elisa Longo Borghini o Demi Vollering siano un ottimo esempio di come si possa essere atlete fortissime, vincere gare ciclistiche, allenarsi nel modo giusto ma allo stesso tempo farlo senza ossessionarsi o cadere negli estremi. Spero che per alcune giovani cicliste io possa essere un esempio come loro*. Alla fine dei conti, la cosa più importante è cercare di rendere questo sport un posto migliore senza fare cose folli o poco sane.

*Mentre scrivevo quest’intervista, c’è stata la terza tappa del Tour de Suisse femminile, quella che andava da Vevey a Champagne: Kasia e la giovane compagna di squadra Neve Bradbury sono state in fuga per 91 chilometri, hanno pedalato l’una accanto all’altra quando il traguardo era oramai vicino. A pochi metri dalla linea bianca sull’asfalto, Kasia le ha messo una mano sulla schiena, ha rallentato quanto bastava perché Neve potesse essere la prima a superare quella linea e godersi la sua prima vittoria da professionista. Un passo dietro di lei, ma con le braccia alzate nella stessa posizione e la stessa gioia sul viso, che si è poi trasformata in abbracci e infiniti baci. Sono certa che Neve, dopo quella tappa, non avrà dubbi, come noi, sul fatto che Kasia sia uno dei migliori esempi in circolazione nel ciclismo femminile.

Perché tutto questo?

La mattina, la prima ammiraglia è un indizio attesissimo, il primo corridore in sella una conferma: la corsa comincia da qui. Per un po’ l’andirivieni delle squadre dal foglio firma, la presunzione di serietà degli addetti ai lavori, le urla dei delegati alla sicurezza, gli occhiali a goccia dei procuratori e mille altre cose, beh, possono sembrare incomprensibili a chi le vive per la prima volta. Perché tutto questo?

Verso mezzogiorno, poi, le cose peggiorano. Il plotone di corridori prende il via e la gente accorsa alla partenza non sa più bene che fare. Da Venaria Reale qualcuno si è mosso disordinatamente verso Torino, altri hanno preferito decretare fi-ni-ta la propria esperienza col Giro. Se ne riparlerà quando torneranno da queste parti, forse. Alcune coppie di fidanzatini, magari, tanto che c’erano, hanno pure deciso di visitarla, sta Reggia di Venaria. Perché tutto questo?

Nel pomeriggio non ne parliamo. Decine di incroci chiusi, limitazioni e disagi, il regolare svolgersi della vita bruscamente interrotto. Padri si portano dietro figlie oppure figlie costringono i padri ad accompagnarle su una salita del Giro d’Italia, dove per ore si attende sotto il sole il passaggio di saltimbanchi in bicicletta. Con le loro povere bici salgono come possono, i professionisti sì che vanno forte. Non c’è dubbio, ma scegliere volontariamente di soffrire quasi quanto loro, di avvicinarsi a loro nel più logorante modo di passare il tempo, cioè l'ansimare di fatica, a me, chi lo fa fare? Di nuovo: perché tutto questo?

Sono più o meno 18 ore filate di Giro d’Italia che mi sono sparato in vena, quindi non sono nelle condizioni ideali per dare una risposta lucida. L’ho visto però – e come me tanti altri, tutti l’abbiamo visto – cos’è successo ieri a Torino. Una corsa magnifica, un vincitore annunciato che perde; una resistenza commovente di Narváez e Schachmann sull’ultimo dentello, una spavalderia bambinesca e splendente di Pellizzari; qualche possibile sorpresa che evapora (Arensman, Valentin Paret-Peintre) e qualche altra che prende forma (Uijtdebroeks, Baudin); un Nicola Conci che chi se lo sarebbe aspettato di ritrovarselo lì. Eppure che bello sarebbe, se vincesse.

E poi abbiamo visto le persone a bordo strada, radunate a migliaia in pochissimi metri quadrati. Tutte lì per avere le prove che anche questa volta un essere umano fuori dal comune sarebbe riuscito a piegare la realtà al proprio volere. Non c’è riuscito, ma il fatto che ci abbia provato fino all’ultimo, il fatto che abbia corso contro tutti e portandosi – almeno per una salitella da Liegi – il gruppo sulle spalle, ha descritto le fatiche di Ercole a migliaia di persone. Chi c’era si è sentito riempito, rinnovato nell’amore e nello stupore, un po’ più giovane e scemo forse. Un’ultima domanda, ora: avete mai visto gente più felice?

La centrifuga del pavé fiammingo

Ancora prima che iniziasse, almeno un paio di persone si sono interessate sul mio stato di consapevolezza rispetto al fatto che da lì a pochi giorni avrebbe preso il via la Settimana Santa del ciclismo. Santa non solo perché nel mezzo c’è la Pasqua, ma anche perché, a detta di Alberto Bettiol, i corridori sono spesso impegnati a pregare per delle buone gambe. Per chi mastica la lingua sarebbe più corretto dire la Vlaamse Wielerweek, ovvero la settimana ciclistica fiamminga. Effettivamente aggiunge anche più contesto, soprattutto per me che a proposito di masticare e di ciclismo ne ho di movimenti di mascella da fare o, se preferite, di pastasciutta da mangiare. Nel raccontarvi come sia andato uno dei miei tanti battesimi ciclistici, credo sia meglio specificare fin da subito che fino al 26 maggio dello scorso anno ritenevo il ciclismo uno sport noioso. Lo facevo, per giunta, senza avergli dato una vera e propria chance: mai una gara vista in tv o dal vivo, mai una pedalata su strada o sentiero. Finché un venerdì di primavera, che qui dalle mie parti assomigliava più ad un principio di estate, mi sono ritrovata a guardare la diciannovesima tappa del Giro d’Italia - quella da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo - con la scusa di voler rivedere dei luoghi in cui non mettevo piede da diverso tempo. Vi anticipo il seguito della storia: da quel giorno credo si possano contare sulle dita di una mano le volte che ho perso una competizione ciclistica trasmessa in televisione, mi sono iscritta a innumerevoli gruppi Telegram del settore, ho declassato Google da browser di ricerca preferito per spendere ore su ProCyclingStats o FirstCycling, ho comprato molti libri che devo ancora leggere e, soprattutto, mi sono perdutamente innamorata del ciclismo. Quest’anno è stato per me, dunque, un susseguirsi di prime volte. La mia prima Omloop, la mia prima Strade Bianche, la mia prima Tirreno-Adriatico, la mia prima Parigi-Nizza, la mia prima Milano-Torino, la mia prima Milano-Sanremo e adesso, appunto, anche la mia prima settimana ciclistica fiamminga.