Il questionario cicloproustiano di Matteo Fiorin

Il tratto principale del tuo carattere?

Determinato.

Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

Serietà in ciò che fa.

Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

Voglia di fare.

Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

Simpatia.

Il tuo peggior difetto?

Sono permaloso.

Il tuo hobby o passatempo preferito?

Videogiochi.

Cosa sogni per la tua felicità?

Vincere.

Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

Perdere una persona importante per me.

Cosa vorresti essere?

Ciclista professionista.

In che paese/nazione vorresti vivere?

Principato di Monaco.

Il tuo colore preferito?

Arancione.

Il tuo animale preferito?

Leone.

Il tuo scrittore preferito?

Non ne preferisco uno in particolare

Il tuo film preferito?

Escape plan.

Il tuo musicista o gruppo preferito?

Ascolto musica molto varia.

Il tuo corridore preferito?

Van Aert.

Un eroe nella tua vita reale?

Mio papà.

Una tua eroina nella vita reale?

Mia mamma.

Il tuo nome preferito?

Non ne ho uno.

Cosa detesti?

Lo yogurt.

Un personaggio della storia che odi più di tutti?

Non ce n'è uno in particolare.

L’impresa storica che ammiri di più?

Non saprei.

L’impresa ciclistica che ricordi di più?

Froome sul colle delle finestre al Giro d'Italia.

Da quale corsa non vorresti mai ritirarti?

Giro d'Italia.

Un dono che vorresti avere?

Leggere nella mente.

Come ti senti attualmente?

Abbastanza bene.

Lascia scritto il tuo motto della vita

"Il giorno più facile era ieri".

Fulcrum Sharq

Progettata per elevare l’esperienza di guida su qualunque tipo di percorso, dall’asfalto alle strade bianche, SHARQ è il risultato di un attentissimo lavoro dove ricerca, ingegneria avanzata, progettazione e test, si fondono per garantire la miglior performance possibile. Il tutto con una filiera dove ogni componente viene realizzato in Europa e assemblato in stabilimenti di proprietà.

Una ruota nuova, moderna, intelligente. Adatta davvero a tutto, dall’endurance all’allroad.

Con canale interno da 25 mm, perfetto sia per ruote da strada da minimo 30 mm sia per pneumatici più larghi e tassellati, e compatibile con sistemi tubeless e a camera d’aria, il cerchio è munito di mini-hook, che assicura la massima sicurezza. Come ogni ruota Fulcrum, il ponte non è forato e, quindi, tubeless nativo, senza necessità di ulteriore nastro.

WAVE RIM: UNA COMBINAZIONE TRA ONDE

Il nuovo design del cerchio – patent pending – nasce da un processo sperimentale, in cui siamo andati ad analizzare le reazioni di diverse soluzioni a condizioni di vento frontale e laterale che influenzano maneggevolezza e aerodinamica.

Il risultato di studi sperimentali, dove sono state analizzate le reazioni a condizioni di ogni tipo di vento, prende il nome di 2-Wave Rim ed è uno degli elementi distintivi di SHARQ, ovvero la loro forma ad onda. L’altezza del profilo varia da 42 a 47 mm, rispettivamente nella parte più alta e in quella più bassa dell’onda, per un totale di soli 1.440g.

In termini di resistenza al vento laterale, si registra un miglioramento del 21% in condizioni di vento tra 0° e 10° e fino al 30% tra 10° e 20°, rispetto a un profilo tradizionale di pari altezza.

IL NUOVO RAGGIO A3RO

Si chiama A3RO: un nuovo raggio piatto in acciaio, con una larghezza di 3 mm e uno spessore di 0,8 mm, che offre notevoli vantaggi a livello aerodinamico. Inoltre è stata rivista l’interfaccia mozzo-raggio: il foro prevede due fessure ulteriori accoppiate a una specifica schiacciatura alla base del raggio, che consente a questo di restare allineato e non ruotare, garantendo un supporto aerodinamico costante.

I raggi non si toccano mai tra loro così da mantenere la tensione nel tempo e, quindi, assicurare lo stesso livello di performance nell’intero ciclo di vita del prodotto, senza necessità di interventi meccanici per ovviare a eventuali cali di tensione.

Insomma, un modo nuovo di concepire una ruota, che noi apprezziamo davvero molto.

FULCRUM SHARQ 2.460 €

fulcrumwheels.com

Luoghi comuni (e meno comuni) sulla Valtellina

GRAVELLINA

Il 21 e 22 settembre 2024 ci sarà la prima edizione di Gravellina, un evento che nasce dall’amore per questa valle e le sue bellezze, paesaggistiche, storiche e culinarie. Un evento gravel senza classifica, dove il territorio sarà in primo piano non solo grazie al paesaggio, ma anche con la sua cultura e la sua accoglienza. Pedalare in Valtellina, tra le vigne, a settembre, significa annusare il paesaggio, ascoltare il rumore dell’inizio della vendemmia, prendersi il tempo per chiacchierare con i contadini e bere dalle fontane. L’evento proporrà un percorso lungo, due medi – uno sabato e uno domenica – e un giro facile la domenica mattina: il tutto accompagnato da soste culinarie, musica e, come ci piace, tempo perso, quello necessario per accorgersi di quello che c’è attorno a noi, in sella e non solo.

Il programma, le iscrizioni e tutte le informazioni sono qui: www.gravellina.com

Verbi solitamente applicati alla Valtellina, in senso lato: attraversare la Valtellina, percorrere in auto la Valtellina, mangiare i pizzoccheri in Valtellina, bere il vino o comprare le mele della Valtellina, pensare di dimagrire mangiando la bresaola della Valtellina. Più raramente si dice pedalare in Valtellina, lunga vallata che spesso si percorre verso un altrove ciclistico più famoso: lo Stelvio, il Gavia, Livigno, il Bernina per citarne alcuni. Non avendo la forza, nella vita, di sanare grandi ingiustizie, credo di poter invece coraggiosamente contribuire almeno a contraddire la convinzione errata che la Valtellina non sia, invece, il classico posto della Madonna in cui pedalare e anche godersi delle soste culinarie degne della nostra fame. La Valtellina è una valle che collega la Lombardia alla Svizzera e che, come tutte le valli lungo le quali nei secoli passati si potevano agilmente passare le Alpi, è stata altrettanto agilmente percorsa da eserciti, principi, re, cardinali, rivoluzionari e controrivoluzionari, cattolici e protestanti (che qui se le sono date alla grande), Franchi, Spagnoli, Etruschi, Longobardi e persino Liguri. Già, i Liguri. Sapere che i Liguri hanno avuto un ruolo non marginale nella storia della Valtellina mi ha colpito molto, non tanto perché non sia convinto della grandezza del popolo ligure, non fosse altro per la focaccia, De André e i carruggi, ma perché in effetti le Cinque Terre e la Valtellina hanno una cosa importante in comune, ossia i terrazzamenti, i vitigni e soprattutto una gran voglia di coltivarli molto faticosamente. E infatti pare siano stati proprio i Liguri, anticamente, a portare in Valtellina la vite e a segnare in maniera decisa il destino degli assolati e impervi versanti della valle, da cui arrivano oggi vini, soprattutto rossi, dotati di un carattere senza compromessi. È con questa idea, con atteggiamento da esploratore e giustiziere, che son partito dalla piazza di Sondrio, che di mattina potrebbe essere quella di altre mille città italiane: le persone che passeggiano, i monumenti, la luce, le montagne tutto attorno e il classico aplomb della ricca provincia italiana.

Il percorso che mi ha proposto Camillo, organizzatore di eventi come Valtellina Ebike Festival o Gravellina – di cui parleremo poi – è fatto di 70 chilometri di ininterrotta bellezza, e non è retorica.

Nella prima parte ci siamo scaldati le gambe lungo il famoso Sentiero Valtellina, dove si inizia presto a farsi un’idea di tutto quello che, passando in auto, ci era sfuggito, mannaggia a noi: vigneti, boschi, chiese, castelli, montagne e borgate di pietra. Iniziando a salire, sbuffando, perché le salite della Valtellina non sono quasi mai di quelle da fare fischiettando, il panorama si apre e la luce, essendo una valle soleggiata e aperta come poche, inizia a disegnare il paesaggio.

Da subito si intuisce che ogni metro di questa valle è frutto di secoli di lavoro e fatica: è una terra che è stata tanto attraversata da mercanti e contesa da eserciti, quanto da sempre coltivata, essendo molto più fertile delle vallate più a nord, come quelle degli invidiosi Grigioni; proprio per questo è diventata un territorio ricco, che ha fatto della sua posizione, della terra fertile, dell’abbondanza d’acqua e della tenacia dei suoi abitanti gli ingredienti per essere quello che è oggi.

Attraversandola in bici, salendo sul versante esposto a sud e guardandola dall'alto, la Valtellina dà il meglio di sé, mettendo nello stesso sguardo le vette innevate del Bernina e delle Orobie e la fascinosa durezza dei borghi di sasso e del fondo valle.

Si pedala lungo incredibili terrazzamenti verticali che ospitano vitigni antichi come le montagne, attraverso villaggi di pietra in cui persino i volti degli anziani sembrano scolpiti, di fronte a cattedrali la cui sproporzionata dimensione racconta di epoche in cui avere una chiesa grande era motivo di orgoglio, come negli anni '80 il figlio laureato. Mi segno posti e nomi come la Fracia, il Vecchio Torchio lungo la Via dei Terrazzamenti, il centro storico medievale di Ponte in Valtellina, i meleti di Chiuro, i mulini e i palazzi di Teglio; e poi ancora il Castel Grumello, che domina la valle e il monumentale santuario della Santa Casa a Tresivio; ma anche la passerella sulla gola delle Cassandre e il quartiere storico di Scarpatetti a Sondrio. A Teglio, paese a 900 metri di quota che dà il nome alla Valle, ha sede l’Accademia del Pizzocchero, a conferma del fatto che da questi parti con cibo e vino non si scherza e la preparazione del celebre piatto è una liturgia che non accetta ironia o variazioni, non sia mai che si voglia discutere della quantità di burro o della provenienza della farina di grano saraceno.

Riempito lo stomaco di quanto basta, in termini di calorie, per rientrare a Padova pedalando a 40 km/h, con la mia guida locale continuiamo a pedalare, ora col sorriso sereno di chi ha assaggiato lo Sfursat, il rosso di queste terre, come raccomandano tutti i nutrizionisti più in voga. Boschi di faggi, pini, abeti, torrenti, sentieri di colpo tecnici, tutti da guidare, e infine mulini, nascosti tra le rocce, completano l’esperienza e non c'è un metro in cui non venga la voglia di fermarsi per fare una foto perfetta per Tinder, Strava o la lapide. Il foliage e le geometrie precise dei terrazzamenti sembrano un quadro e la bellezza è senza compromessi: natura e paesaggio, uomo e storia.

A chiudere il giro, prima di rientrare a Sondrio, Castel Grumello, restaurato dal FAI, da cui si vedono montagne a non finire, si intuisce la dimensione di questa valle, che va dal Lago di Como a Bormio, e si immagina il tempo in cui qui, da queste torri, cavalieri e soldati guardavano lontano. Rientriamo a Sondrio dopo aver superato il vertiginoso ponte sulle Cassandre, 100 metri sopra il torrente Mallero, godendoci poi la divertente discesa che ci porta nella parte vecchia della città,

guidando veloci tra single track e ciottoli consumati dai secoli. Abbiamo percorso solo una parte della Valtellina, lungo il versante Nord della valle, attorno a Sondrio, non avvicinandoci a Tirano o al Lago di Como e abbiamo snobbato, per ora, le vallate laterali come la Val Masino, la Valmalenco, la Val Gerola e tante altre. Ce ne sarebbe da pedalare per una settimana, ma per questa volta preferisco preservare il matrimonio e tornare a casa.

Tornerò per la Gravellina.

Testo – Andrea Benesso

Foto – Ulysse Daessle

Mark Cavendish Cycling Masterclass

Ecco una gustosa novità in arrivo dal web, di cui sicuramente non avrete ancora sentito parlare. State a sentire.

Sport.xyz è la nuova piattaforma che offre masterclass online dei migliori campioni dello sport. È tutto molto semplice: andando sul sito ed acquistando la masterclass si ha diritto a vedere sessioni video esclusive di allenamento e interviste per imparare nuove skills tecniche e mentali da utilizzare nei propri allenamenti e in gara.

Quella con Cavendish tratta un'enorme varietà di argomenti: si parla di tecnica, performance e anche psicologia. Un Mark inedito, a fare da guida e pronto a condividere suggerimenti, indicazioni, conoscenze accumulate in una delle carriere più vincenti della storia di questo sport.

La masterclass si divide in tre sezioni.

INDOOR. Qua sono presenti tre differenti workout replicabili in modalità one to one - ognuno da circa 40 minuti - all'interno dei quali si alternano diverse tipologie di esercizi, come il lavoro in soglia aerobica, l'interval training, il lavoro in Z2 e un HIIT workout. All'interno delle tre sedute, oltre alla parte tecnica, ci sono anche numerosi dettagli e suggerimenti legati a tutte le tipologie di allenamento indoor usate da Mark. Volete un consiglio? Mettetevi sui rulli, premete il tasto play e allenatevi direttamente con lui - attenzione ai massacranti intervalli full gas!

INTERVISTA ESCLUSIVA. C’è poi la parte più discorsiva dove, in un’ampia collezione di capitoli narrativi, Mark condivide la parte più personale della sua esperienza, raccontando con dovizia di particolari aspetti della preparazione da ciclista professionista, della scoperta del talento, della vita di squadra e delle dinamiche di corsa nel gruppo. Riflessioni importanti anche in tema di mental health, partendo dai suoi pensieri rispetto al rapporto tra vita personale e lavoro, fino alla relazione con vittoria e sconfitta.

OUTDOOR. Infine ecco la sezione della Masterclass sul lavoro outdoor: un long take di mezz’ora di un suo esclusivo allenamento su strada, in Grecia. A bordo dell'auto del suo allenatore si può seguire una seduta di allenamento commentata direttamente da Mark.

Insomma, sono tre ore e mezza di informazioni davvero interessanti che cambiano la visione del ciclismo.

Decisamente alvento approved.

Mini guida al Giro Next Gen 2024

Moser, Baronchelli, Corti, Ugrumov, Konyshev, Belli, Pantani, Simoni, Di Luca, Betancur, Sivakov, Vlasov, Ayuso e lo scorso anno Staune-Mittet. Sono alcuni dei corridori che hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro del Giro dilettanti, diventato poi Under 23, BioGiro e, dopo tanti cambi di nome, diverse peripezie, cancellazioni, ora, in mano a RCS, Giro Next Gen.

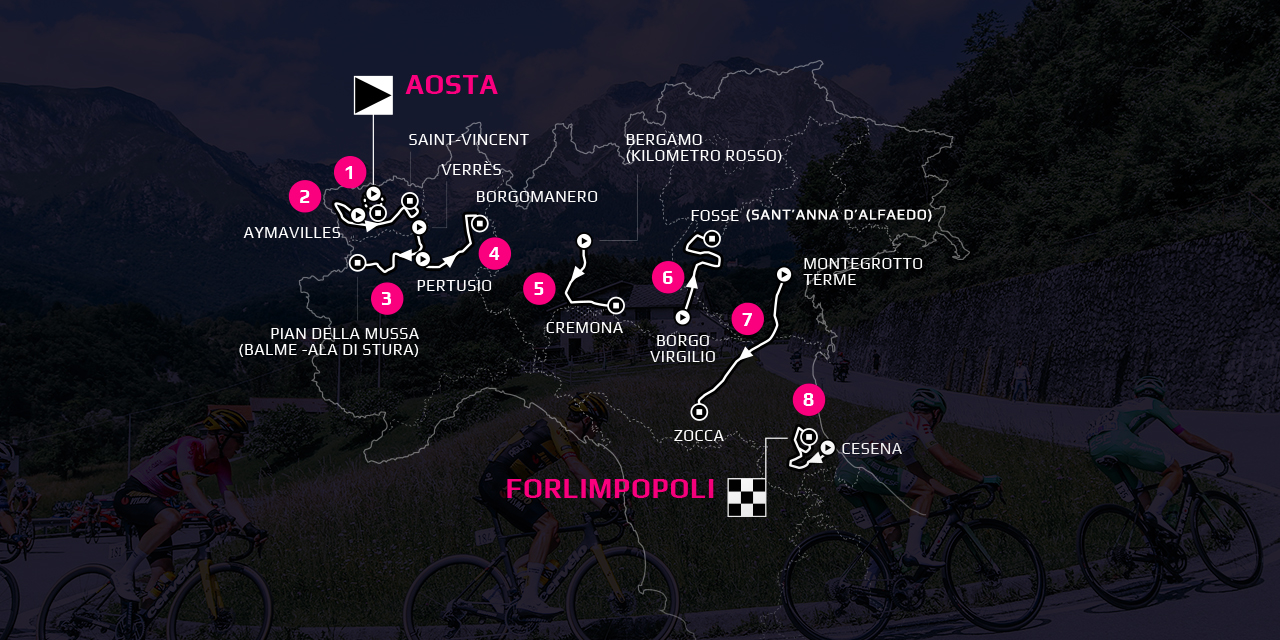

Volevo farne un monumentale o tutt’al più, su suggerimento esterno, qualcosa definibile tipo monumentalino, ma tocca stringere perché il tempo, a sua volta, per l'appunto stringe e dunque ecco qui una breve guida con percorso e favoriti del Giro Next Gen 2024 che parte da Aosta domenica 9 giugno per concludersi a Forlimpopoli il 16.

PERCORSO

Percorso che farà subito selezione in classifica con le frazioni tra Valle d’Aosta e Piemonte. Si parte da Aosta domenica 9 giugno con una breve cronometro individuale di 8,8 chilometri, breve, ma mossa, tutt'altro che semplice da interpretare, per chiudere, poi, a Forlimpopoli, la domenica successiva con una giornata adatta ai tanti puncheur al via.

In mezzo due arrivi in salita: Pian della Mussa nella terza tappa, salita lunga ma realmente impegnativa solo nel finale con alcuni tratti in doppia cifra, ma molto mossa anche nella prima parte, e l’arrivo di Fosse, tappa numero 6, finale con 9,2 chilometri all’8,3 % di media. Salita vera, frazione decisiva, anche per la sua lunghezza: 172 km a volte non li trovi nemmeno più al Tour de France.

Le altre tappe: due sono per velocisti, la Petruso-Borgomanero (tappa 4) e la Bergamo-Cremona del giorno dopo. Per velocisti, ok, ma fuga permettendo, anche se quest’anno, con sei corridori per squadra, dovrebbe essere più “semplice” tenere chiusa la corsa o almeno riuscire a organizzare un inseguimento.

Tappa 2 (arrivo a Saint-Vincent, 107 km, molto breve) e 8 sorridono agli attacchi da lontano o, come detto agli scattisti, la tappa 7 ha l'arrivo in salita, ma per modo di dire. Si va verso Zocca per un finale pedalabile dove potrebbe concludersi, anche qui fuga permettendo, con una volata a ranghi ristretti, seppure con 180 km è la frazione più lunga di questo Giro e arriverà praticamente in conclusione di corsa, quindi occhi aperti.

FAVORITI

29 squadre con alcune esclusioni eccellenti (si pensi ai team Devo di dsm, Q36.5, Groupama, Uno X, oppure ad Ara Skip e Tirol o infine, restando in Italia, a team storici come Beltrami e Hopplà) con due novità: la nazionale italiana, guidata da Amadori e Scirea, in una veste non proprio super competitiva e 6 corridori per squadra invece di 5.

⭐⭐⭐⭐⭐

Se lo scorso anno è stato facile trovare il nome del favorito assoluto, Staune-Mittet, il cerchio dei possibili vincitori a cinque stelle, nell’edizione 2024, si fa più largo. Ma ci piace restare fedeli alle tradizioni e così indichiamo, come primo nome, proprio un corridore norvegese della Visma Devo ed è quello di Jørgen Nordhagen. Talento smisurato anche in altri sport (sci di fondo in particolare), dotato di grandissimo motore, il classe 2005 è ancora - d’altra parte è un primo anno - alla ricerca della continuità non solo a lungo termine ma spesso anche nella stessa corsa. Di fianco avrà una squadra eccellente, forse la più forte del gruppo: Darren van Bekkum (⭐⭐) Tijmen Graat (⭐⭐) e Menno Huising (⭐) sono tre corridori che potrebbero tranquillamente chiudere nelle parti alte della classifica generale, Pietro Mattio e Dario Igor Belletta se liberi, ma difficile, di esprimersi, andranno a caccia di tappe, altrimenti saranno utilissimi alla causa del proprio capitano.

A cinque stelle anche Mathys Rondel, francese della Tudor Devo. Ex specialista nel pattinaggio di velocità, Rondel, passista scalatore dotato di spunto veloce e capace di muoversi anche nei finali più complicati e adatti ai puncheur, ha un biglietto da visita importante: 6° all’Avenir del 2023, vincitore quest’anno dell’Orlen Gran Prix Nations, ma soprattutto, in mezzo ai professionisti, 11° al Tour of The Alps, mentre gli altri si preparavano al Giro e lui inseguiva la migliore condizione, e 12° alla Coppi e Bartali. Con lui, da seguire per la classifica generale, lo svizzero Robin Donzé (⭐⭐).

⭐⭐⭐⭐

Andiamo in Italia, ma per parlare di Olanda: Max van der Meulen. Forse in salita non ha rivali nella categoria, gli manca solo un po’ di coscienza dei propri grandi mezzi. La squadra, CTF Victorious, è quella giusta per provare a inseguire un successo che manca al sodalizio friulano: la classifica generale del Giro Under 23. L'unico dubbio è su un avvicinamento complicato da un malanno, ma visto che sarà al via ci aspettiamo di vederlo molto competitivo.

A quattro stelle troviamo uno dei 2005 più forti al mondo, Jarno Widar, belga della Lotto Dstny e, per l’appunto, destinato a grandi cose, chissà magari già da questo Giro Next Gen. In squadra con lui un altro 2005 in forma smagliante che punta a essere uno tra i più forti in salita: parliamo di Milan Donie (⭐⭐) di recente vincitore della Flèche Ardennaise, dopo una lunghissima fuga.

⭐⭐⭐

Dopo Widar e Nordhagen altro 2005: Leo Bisiaux. Non è un caso che i tre citati siano stati anche i protagonisti dell’ultimo Giro della Lunigiana e saranno qui al Giro Next Gen a darsele di nuovo: una rivalità che potrà farci diventare matti anche la volta in cui passeranno professionisti. Bisiaux è partito a rilento, ma sta crescendo e in più guida una delle squadre più in forma in assoluto, basti vedere quello che stanno combinando tra i professionisti: la Decathlon AG2R. Di fianco a lui occhio in salita a Killian Verschuren (⭐⭐) due anni più vecchio, vincitore qualche settimana fa di una tappa all Alpes Isère Tour, con quarto posto finale in classifica, e già rodato tra i professionisti.

⭐⭐

Ecco i primi italiani, entrambi scommesse su cui punta chi vi scrive, si tratta di Luca Bagnara del Team Polti Kometa e Florian Kajamini del Team MBH Bank Colpack Ballan. Il primo è un corridore molto regolare, che, per certi versi, visto anche da dove arriva e con chi corre, può ricordare Davide Piganzoli. Ha corso perlopiù in Spagna in questi due anni tra gli Under 23 e poche settimane fa ha conquistato la Volta a Portugal do Futuro, primo italiano nella storia, dopo aver brillato alla Ronde de l’Isard. Nel suo bagaglio tante corse a tappe, a differenza di quasi tutti i suoi pari età e connazionali. Kajamini, invece, quest’anno ha fatto un salto di qualità notevole, in salita è forse il migliore in Italia e si è messo in evidenza pure correndo con i professionisti. Sarà il miglior corridore di casa al termine della corsa?

Altri italiani a due stelle: Alessandro Pinarello, capitano della VF Group Bardiani, sul quale la squadra dei Reverberi punta fortissimo tanto da vederlo persino in lotta per la maglia rosa finale. Personalmente ho qualche riserva in più, ma il ragazzo a inizio stagione è andato forte ed è un corridore molto regolare. Riuscirà a tenere il passo dei migliori in salita? La squadra ha un buon potenziale per le tappe più impegnative, soprattutto grazie a Matteo Scalco (⭐), già tra i migliori gregari, quando la strada si faceva pendente, nel 2023 per Martinelli, e terzo italiano in classifica a fine Giro (chiuse 17°). Presente pure Luca Paletti, in evidente crescita e il cileno Vicente Rojas (⭐), di recente 8° all'Alpes Isère Tour.

Restando in Italia occhi puntati su Ludovico Crescioli. Il classe 2003, toscano della Team Technipes di Coppolillo e Chicchi, molto atteso da diverse stagioni, sembra aver trovato l’anno buono per mostrare le sue qualità. Ha trovato continuità e ora si attende qualche guizzo, ma anche un'ulteriore crescita in salita dove, a oggi, la concorrenza dei corridori stranieri è nettamente superiore. A due stelle chiudiamo con Gal Glivar, sloveno, capitano della UAE Gen Z, corridore di qualità, ma anche dai tanti alti e bassi, e dal gruppo dei colombiani della GW Shimano nominiamo, per l’alta classifica, Jefferson Ruiz, classe 2002, senza dimenticare quello che potrebbero fare il coetaneo Brandon Rojas, il classe 2004 William Colorado e, soprattutto, Diego Pescador (⭐), anche lui un 2004 e attualmente il più interessante talento in arrivo dalla Colombia. Si difende in salita ed è dotato di spunto veloce, potrebbe puntare a un piazzamento in classifica ma anche a vincere una tappa mossa.

⭐

Infine, con una stella: Ilkhan Dostiyev, capitano Astana per la classifica generale, veloce e resistente, anche se pare un po’ in calo, Mats Wenzel per la Lidl-Trek, corridore molto regolare, lo scalatore danese Dennis Lock, Zalf-Euromobil Fior, il portoghese Daniel Lima della Israel, i due Novak, Pavel e Samuel, il primo della Colpack, il secondo della Polti, uno più esperto e già rodato, l’altro da scoprire. Poi ancora: Edoardo Zamperini, capitano dell’ottima Trevigiani di Rocchetti che, senza l’infortunio occorsogli alla Ronde de l’Isard (frattura della clavicola) mentre stava andando davvero forte, probabilmente sarebbe partito con almeno due stelle se non tre. Zamperini, lo scorso anno spesso in fuga al Giro, dopo il cambio squadra ha fatto un decisivo salto di qualità, importante, eccellente, e oltre a un risultato di peso nei prossimi giorni (tappa? top ten finale?), insegue anche un contratto tra i professionisti. Certo da capire quanto lo stop di qualche settimana fa peserà sul suo rendimento. Maxence Place e Samuele Privitera sono i due corridori della Hagens Berman Axeon chiamati a provare a fare classifica, non sarà facile per la squadra di Merckx non solo replicare l'exploit di Leo Hayter di qualche stagione fa, ma nemmeno avvicinare il podio di Rafferty del 2023 oppura una top ten. Da seguire soprattutto il corridore ligure che pare uno di quelli che va forte più passano i giorni. Chiudiamo con un'ultima coppia, quella anglo colombiana della Trinity, formata da Will Smith e Camilo Andres Gomez Gomez, in lotta anche per i nomi più belli al via (con loro, in questa speciale graduatoria, Alessandro Mario Dante della Arvedi). Il britannico Smith è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, mentre il colombiano Gomez era atteso da diverso tempo al salto di qualità che ora sembra arrivato.

CACCIATORI DI TAPPE (velocisti, puncheur, fugaioli)

Grandi sfide in arrivo nelle volate di gruppo: Daniel Skerl (CTF Bahrain) contro Tim Torn Teutenberg (Lidl Trek) è il piatto principale, ma mettiamoci dentro pure Paul Magnier, seppure il francese dirà la sua anche negli arrivi a gruppo selezionato e potrebbe puntare alla maglia rossa della classifica a punti. Restando in Francia: i due Decathlon Noa Isidore e Rasmus Pedersen, danese, così come Matis Grisel della Lotto Dstny, saranno nomi con cui fare i conti sia nelle volate a gruppo compatto che nel caso di arrivi a gruppo più sgranato. Anche l’Italia, oltre a Skerl, ha altre frecce veloci: Tommaso Dati - lui perlopiù punterà alle tappe mosse - e Andrea D'Amato (Biesse Carrera), Alessio Menghini (General Store), Luca Giaimi (UAE) e Lorenzo Conforti (VF Group Bardiani) soprattutto, oltre al già citato Belletta (Visma Devo) e a Raccagni Noviero, seppure quest’ultimo rischia di avere la strada chiusa dalla presenza di Magnier. Non sono tagliati fuori, poi, nemmeno il belga Steffen de Schuyteneer (Lotto), Arnaud Tendon (Tudor), Robert Donaldson (Trinity), Moritz Kretschy e Pau Marti (Israel PremierTech), Kasper Andersen (Hagens Berman Axeon) e infine Alessandro Borgo (CTF Victorious) inserito all'ultimo al posto di Stockwell che ha dato forfait. Tra i cacciatori di tappe uno dei più attesi è il fortissimo svedese Jakob Söderqvist, corridore che emana vibrazioni di un certo tipo e che potrebbe andare anche all’assalto della maglia rosa - anzi lo dico proprio: favorito assoluto! - il primo giorno, nella crono. Se la dovrà vedere, tra gli altri, con gli australiani Oscar Chamberlain (Decathlon) e Hamish Mackenzie (Hagens), con il già citato Giaimi e il suo compagno di squadra Duarte Marivoet (UAE), il duo della Tudor Fabian Weiss e Aivaras Mikutis, e magari con un altro Lidl Trek, il tedesco Louis Leidert. Da seguire anche quello che potrà fare nella crono il classe 2005 della Biesse Carrera Etienne Grimod.

A caccia di tappe, magari in fuga oppure sfruttando gli arrivi più selettivi, Alessandro Romele (Astana), Manuel Oioli e Raffaele Mosca (Italia), Federico Biagini (VF Group Bardiani), Niccolò Arrighetti (Biesse Carrera, uno dei corridori italiani più attesi in futuro come cacciatore di tappe e di corse di un giorno), Roman Ermakov (CTF Victorious), Filippo D’Aiuto e Giovanni Bortoluzzi (General Store), Niklas Behrens e Kristian Egholm (Lidl Trek), Matteo Ambrosini e Diego Bracalente (Team MBH Colpack Ballan), Ugo Fabries (Trinity), Simone Griggion (Trevigiani) e, infine, la Wanty-Re UZ. Technord, orfana di Faure Prost, inizialmente annunciato, ma che quest’anno sta facendo oltremodo fatica, e che cito in blocco. Huub Artz (⭐) è un corridore che si piazzerà ovunque, forte anche del contratto già firmato con la squadra World Tour per le prossime stagioni, avrà tranquillità e carta bianca per fare la sua corsa e chissà, magari pure per un piazzamento in classifica. Simone Gualdi è il 2005 italiano più forte in questa stagione dove ha già ottenuto piazzamenti persino tra i professionisti. Gli manca la vittoria: che possa arrivare a questo Giro? Tim Rex, fratello d’arte, ha qualità diverse rispetto a Laurenz, più a suo agio in salita, potremmo vederlo spesso in fuga, anche se, verosimilmente correrà in supporto della squadra. Victor Hannes e Zeno Moonen si butteranno nelle volate sia di gruppo che negli arrivi più selettivi e, facilmente, potremmo trovarli spesso in fuga. Infine, l'olandese Wouter Toussaint (⭐), in grande forma, potrebbe fare compagnia al connazionale Artz in salita cercando un buon risultato in classifica generale.

RIEPILOGO

Per i più pigri ecco un riepilogo a mo’ di griglia dei favoriti.

⭐⭐⭐⭐⭐ Nordhagen, Rondel

⭐⭐⭐⭐Widar, van der Meulen

⭐⭐⭐Bisiaux

⭐⭐ Van Bekkum, Graat, Donie, Donzé, Verschuren, Bagnara, Kajamini, Pinarello, Crescioli, Glivar, Ruiz

⭐ Huising, Rojas, Scalco, Artz, Toussaint, Pescador, Dostiyev, Wenzel, Lock, Lima, P. Novak, Zamperini, S.Novak, Place, Privitera, Smith e Gomez

DIRETTA TV E STREAMING

Grande novità di quest'anno sarà la diretta streaming di tutte le tappe.

Catasta Pollino, Morano Calabro

Il tono della voce di Giovanni Gagliardi, all'improvviso, si abbassa, a tratti le parole sembrano spezzate, rotte, come quando si dice qualcosa che, anche solo nel pensiero, suscita felicità e un pizzico di incredulità, nel proiettarsi nel futuro e credere davvero alle elaborazioni della mente: «Ai tempi dell'università, a Firenze, la bicicletta era un'abitudine bellissima. Quei cinque chilometri, pedalando, erano l'unica attività fisica di quel periodo ed io stavo bene: conoscevo le vie del tragitto, per andare in sede, a lezione, come il palmo della mia mano. Sono passati vari anni, ora sono sedentario, in certi momenti vorrei tornare in bicicletta, poi penso che non sono più adatto e lascio perdere, rimando. Però frequento molte persone che viaggiano in bici, sto a tavola con loro, quasi potessero per osmosi trasmettermi tutto quel che sentono e che provano. Fino magari al giorno in cui troverò il coraggio di tornare in sella perché lo vorrei davvero e, nonostante il tanto temporeggiare, sono certo che lo farò succedere, come molte altre cose. Serve solo un pizzico di coraggio in più».

Ecco, la voce si spacca esattamente qui, un istante prima di cambiare discorso e di tornare a raccontare di Catasta Pollino, un progetto che trova il suo centro nel Parco Naturale del Pollino, il più grande in Italia, e desidera promuovere le specificità locali, dal punto vista umanistico, naturalistico e culturale, aprendone le porte al visitatore, prendendo per mano un territorio e aiutandolo nella crescita, come si farebbe con un giovane: le esperienze formano i ragazzi, il viaggio, il turismo, le attività e le esperienze stesse formano anche i territori, ne mettono in risalto le caratteristiche e le vocazioni. Allora, anche stamani, mentre, da Sibari, porta il figlio più piccolo, due anni solo, al mare e ha mille cose per la testa, con il telefono che continua a squillare, quasi a ritmare la stanchezza del lavoro e degli impegni, «ha una ragione per stare sul pezzo, per non mollare e non andarsene», perché la sua terra glielo ha fatto pensare più volte e da quella terra è partito spesso, andando lontano, ma in quella stessa terra è tornato e le radici non le ha mai sradicate, salde come quelle di quel bambino, accanto a lui in auto, che, nato a Palermo, vuole vedere il mare.

«Odi et amo, questa è l'alchimia con questi luoghi: non è misurabile. L'aspetto concreto è invece l'educazione che ci hanno dato e che ci siamo dati: non bastano i discorsi, serve rimboccarsi le maniche e agire». Di questo è fatta la quotidianità di Giovanni Gagliardi, di Manuela Laiacona, di Sergio Senatore e di Donato Sabatella che, dopo la creazione di Catasta da parte delle istituzioni, si sono aggiudicati il bando per gestirla, nonostante tutti gli indicatori fossero contrari, quasi dicessero "ma dove andate, ma dove credete di andare?". I numeri non possono parlare, ma le persone che li consultano avrebbero esclamato proprio così, perché Catasta Pollino è una struttura tanto bella quanto complessa, costosa: «Si tengono delle attività giornaliere con uno staff sempre a disposizione, per fare rete, per unire tutte le energie, creare una sinergia, tra artigiani del gusto, per esempio, enogastronomia, cicloturismo, tramite il noleggio di biciclette. Tutti strumenti da accordare per scoprire il territorio. Paghiamo dieci stipendi, le persone credono che guadagniamo, in realtà tutto viene investito per la struttura, per riscaldarla in inverno, tra le altre cose».

Allora perché ci si assume questa responsabilità, perché si prende addosso questa fatica? Perché è quello che tocca alla generazione dei quarantenni, dei cinquantenni, sottolinea convinto Gagliardi: «I nostri genitori ci hanno cresciuto, fatto studiare, fatto girare il mondo. C'era il posto fisso e c'era molto altro che oggi non c'è più. A noi tocca fare il passo successivo, ovvero soffrire per la prossima generazione». Il tutto nella cornice del Parco nazionale del Pollino: 56 comuni, due regioni, infinito, verrebbe da dire, infatti anche Gagliardi, pur essendo a casa qui, non ha mai visto tutti quei comuni.

Il Pollino, incastrato tra due mari, lo Ionio ed il Tirreno, ma con l'influsso anche dell'Adriatico, e gli Appennini, con le loro quote, fino a 2300 metri, ad un passo. Ventiquattro micro comuni, borghi e non finisce qui perché il Parco del Pollino è l'unico posto a sud di Roma in cui si pratica il rafting, specialità in cui si impegnano ben nove società, vede fiumi estesi per trecento chilometri, diverse varietà arboree, la flora, la fauna, tra cui il lupo più puro d'Italia, che non si è mai ibridato in questo vasto terreno. E ancora attività ristorative, ricettive e molte guide parco.

«Era ed è necessario cercare una sintesi per unire un panorama di ricchezze che, però, è disgregato, sfilacciato, a tutti i livelli, perché non si è costruita una massa critica e perché lo spopolamento, purtroppo, è una realtà. La struttura, a dire il vero, è un pretesto». Una sorta di sintesi è sugli scaffali dello spazio espositivo interno a Catasta Pollino, nella libreria, dove sono depositati volumi sul territorio, sui viaggi in bici, sul ciclismo, in generale, oppure nell'area espositiva museale, con i plastici ed i pannelli in tre dimensioni. Una raccolta di sfumature differenti è rintracciabile nel gusto e nei sapori: «Noi abbiamo un motto: "Se non lo faceva nostra nonna, non lo facciamo neanche noi". Si tratta di una sorta di fedeltà alle origini, alle cose genuine, naturali, quelle che si trovano a Catasta Pollino. Il "chilometro vero", più che il "chilometro zero", dove a contare sono le ricette originali, quelle fatte in casa. Penso alle Lagane fatte in casa con il fagiolo poverello bianco e la polvere di peperone, ovviamente con pasta fatta in casa, cotte non sul fuoco, ma al vapore, nel nostro forno. Oppure al mischiglio, una vecchia farina dei "poveri", di ceci, di fave, di orzo e di grano, con cui si fa la pasta. Ma anche a salumi, formaggi, alle birre artigianali del Pollino, ai suoi succhi, ai bocconotti riscaldati ed infornati per colazione».

Da qui, Giovanni Gagliardi, con il gusto dell'aneddoto, racconta di Peppone Calabrese e del suo progetto, a cui ha aderito anche Catasta: un gruppo di anziane signore, magari di nonne, che producono la pasta con il "mischiglio", a mano, non in azienda. "Mischigliamoci", si chiama così, e rispetta perfettamente lo spirito di Catasta Pollino, giungendo sino ai due vecchi mulini che ancora producono quella farina dei "poveri".

Allo stesso modo, è un pilastro il rapporto umano: quello che si è creato sin dai primi giorni con i fornitori, andandoli a trovare, incontrandoli e conoscendo il loro mestiere da vicino, condividendo qualcosa oltre al fatto puramente lavorativo: «Ci recavamo dagli artigiani, dove c'erano le greggi, talvolta compravamo prodotti "alla cieca", per assaggiarli ed immaginare il loro impiego: a chi sarebbero potuti piacere e perché. Abbiamo scoperto in questo modo quel miele alle erbe prodotto in altura, che ancora oggi vince svariati premi: vengono utilizzate piante selvatiche, dal perastro alla rosa canina, che conferiscono un sapore balsamico, puro. Un manifesto della diversità botanica che nel Pollino è enorme». Nel tempo, ovviamente, qualcosa è cambiato, il lavoro è aumentato e certe pratiche non sono più possibili, ma la spinta ideale è la stessa, la "vibrazione" è la medesima. Il "Pollino Bike Festival", dal 14 al 16 giugno, ne è una prova: incontrarsi, pedalare assieme, scoprire, divertirsi, fare un aperitivo in una cornice meravigliosa, esporre le proprie idee, condividerle, ascoltare ed imparare, poi tornare a casa e applicarle, progettare ancora: a questo serviranno gli Stati Generali degli operatori della Ciclovia dei parchi. Sempre con addosso il senso di responsabilità verso un paese, una terra, una generazione e tutte quelle che la seguiranno. Così, insieme alle biciclette, circoleranno le idee, si connetteranno le persone.

Non sappiamo se e quando Giovanni tornerà in sella. Sappiamo che lo vorrebbe, l'abbiamo scritto, ma conosciamo anche qualcosa in più, ovvero quanto Gagliardi creda nella spinta di una bicicletta. Sì, quella che si attua sui pedali per fare un metro in più, in salita, magari, su pendenze arcigne, in cui quella spinta e la volontà di completarla sono tutto. La voce di Gagliardi ora è piena di vigore, decisa, come quella di chi sprona qualcuno a cui tiene, a cui vuole bene: quel qualcuno è proprio la sua terra. «Mi piacerebbe che Catasta Pollino potesse diventare un punto di riferimento per il sud. Ancor prima, però, vorrei che cambiasse qualcosa nella mentalità. Alcune volte crediamo che, dove le cose vanno bene, ci sia solo un politico a farle funzionare. Ora, sia chiaro: la politica è importante e ha un ruolo decisivo, ma non dipende tutto dalla politica. Abbiamo una grande possibilità con i nostri comportamenti e con ciò a cui tendiamo. La sensazione è che, spesso, sembriamo aver smesso di desiderare, di voler costruire qualcosa, di volerlo cambiare, magari. Il punto è che, se non ci muoviamo noi, se non inneschiamo noi l'azione, non accadrà mai nulla. Non è facile restare in Catasta Pollino, andare avanti, ma, se non teniamo la posizione, cosa accadrà?». La risposta è sottintesa, come è sottinteso il fatto che Gagliardi, Laiacona, Sabatella e Senatore non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Foto in apertura: Alessandro Molinari da Catasta Pollino, Facebook

Teste di stoccafisso

Un giorno, durante questo Giro d’Italia, la maglia rosa mi ha mentito. Parte della mia domanda su cosa ne pensasse delle tante attenzioni ai media gli ricordava che, qualche giorno prima, entrando nel truck della conferenza stampa disse: «fucking disaster». Aggiunsi che lo capivo, che magari aveva ragione in toto, ma al Tour de France ci sono molti meno giornalisti? Pogačar rispose che no, non l’ha mai detta quella cosa, non fa proprio parte del suo vocabolario. «Semplicemente quel giorno feci sei interviste, quattro volte in mixed zone», semplicemente era stufo.

Lo era anche ieri, la prima e ultima volta che ho seguito la sua conferenza stampa da remoto. Non ne poteva più e si vedeva: è uno che, se potesse, correrebbe in bici e basta. Ma se ho riportato quella sua innocente bugia è perché Pogačar in conferenza stampa è stata di gran lunga la situazione che più ho fotografato in questo Giro d’Italia. Ogni giorno, una foto: cambiava solo la scritta in alto, con la località di arrivo.

Ne ho fatte molte altre, in realtà, di foto. A dir la verità, pure troppe. Altroché rullino, Polaroid, scegliere il momento esatto: io ne scatto un casino e poi, a fine giornata, spero di trovarne almeno un paio decenti. Ne ho scelte cinque, che non rappresentano il Giro d’Italia in senso assoluto, ma sono un buon riassunto del Giro mio.

5. Ripresa anche dai social del Giro d’Italia, una foto con la maglietta del fan club di Marco Frigo. Chi me l’ha procurata, e fatta autografare dallo stesso Frigo, è Linda Fachinat, che ai social del Giro lavora. Tutto questo alla tappa uno: inizio col botto.

4. Uno dei pochissimi selfie che mi sono scattato nella mia vita, ma l’occasione era troppo ghiotta. Faccia che non volete vedere, location cinque stelle: il palco del “Processo alla tappa”, allestito a Fossano sebbene deserto causa sciopero Rai. Beppe Conti perdonami!

3. Un primo piano scattato dall’ascoltatore di Gironimo, Pierluigi, mentre mangio. Incontrato salendo verso Prati di Tivo, Pierluigi ha fermato il furgone di alvento per consegnarci parecchie fette di una crostata preparata dalla madre. Dimostrazioni d’affetto più grandi è impossibile trovarne.

2. Una panoramica degli interni del salone “Lo stilista dei capelli”, barbiere di Torre del Greco (località Leopardi, per la precisione) da cui sono stato per un taglio netto a barba e capelli. Non mi era mai capitata tale incombenza durante il Giro d’Italia: Salvatore ha fatto un lavoro alquanto soddisfacente.

1. La foto ad un comunicato trovato nella sala stampa di Bassano del Grappa, firmato dalla “Compagnia dei canevaroli della terra di Bassano” e intitolato “Il Giro del mondo del baccalà”. Mi sembra il caso di chiudere questa rubrica dalle strade del Giro parlando proprio di stoccafissi e altre storie piccole e provinciali, o grandi e straniere, inutili magari. A volte il Giro d’Italia sa essere tutte queste cose. (Se fosse per caso uno scherzo, volto magari a prendere in giro il Delfino di Bibione Franco Pellizzotti o chissà chi altro, beh, molto divertente).

«Con la manifestazione Stock Bridge 2024 si è dato convegno a Bassano del Grappa il 17-18-19 u.s. [acronimo di, ho appreso, mese ultimo scorso] il variegato mondo dello stoccafisso internazionale, con presenze inedite e impensabili. Oltre a quelle di tutta la penisola, dalla Calabria al sud Tirolo, ci sono state presenze del popolo Sami, più noto come “il popolo delle renne”, e finalmente conosciuto come produttore di ottimi stoccafissi, e della Nigeria, numero uno mondiale tra i consumatori di teste di stoccafisso, con cui si prepara la zuppa nazionale, l’ogbono. Per salvare e valorizzare queste tradizioni, Bassano è stata scelta – anche per il significato simbolico del suo "Stockbridge" – come sede del secondo “International Meeting for Stockfish Heritage”, che approda qui dopo essere stato convocato a Cittanova Calabra nel 2023. Il riconoscimento UNESCO che il gruppo persegue potrebbe salvare le variegate tradizioni locali che sono minacciate dalla voracità delle grandi organizzazioni multinazionali produttrici di bastoncini di merluzzo».

Aspettiamo un altro maggio

La città di Roma è suono, rumore, movimento, da sempre e anche nell'ultimo giorno di questo Giro d'Italia. Un suono diverso perché si tratta delle biciclette e della loro velocità, dei ciclisti e del loro dinamismo. Provate a visualizzare l'omonima opera di Umberto Boccioni: in quel "tornado" di colori e linee potete vedere qualcosa di simile a quello che è una volata. Solo che le biciclette sono tante, sulle pietre, vicino al Colosseo, "imbizzarrite" nell'ennesimo esercizio che ha a che vedere con il caos e con la perfezione. Il caos delle ruote che girano, dell'aria che sfregiano, dei pedali che innescano il movimento, ma anche delle voci, delle grida, delle mezze parole urlate per dire di aumentare il ritmo, di aspettare, di spostarsi, dei freni. La volata è un lampo, qualcosa che trafigge, pure la bicicletta lo è. Curzio Malaparte diceva che una bicicletta «in silenzio trafigge lo spazio, in silenzio penetra nel tempo», manca solo il silenzio, ma accade tutto questo negli ultimissimi metri della festa di maggio.

Tim Merlier supera Jonathan Milan, ma che numero ha fatto Milan, pur aiutato dalla scia delle ammiraglie, in coda al gruppo, nell’inseguimento. Perché, nemmeno nell'ultimo giorno, il ciclismo scaccia le sue componenti: fortuna e sfortuna, non avventura ma "ventura", ovvero quel che si trova, quel che capita. Hanno a che vedere con il fatto che si è in strada e se si può avere la meraviglia di vedere il Colosseo, dopo più di tremila chilometri, voltando il viso, d'altra parte si può restare appiedati e dover inseguire, quando mancano otto chilometri e mezzo al traguardo ed il gruppo è un razzo innescato. Riparte, Milan, ed è tutta grinta, potenza, watt, energia che si libera. Le "linee" di Boccioni, ora, sono le linee del suo treno, con cui si ricongiunge ai quattro e mezzo dall'arrivo e risale il gruppo, torna in testa, si prepara alla volata, come nulla fosse successo. Sono dei folli, nel senso migliore del termine, i ciclisti, degli equilibristi senza rete. Come tutti i giorni, pure nell'ultimo, l'energia che se ne va non ritorna, e la vittoria se ne va con lei, secondo.

Dapprima è giornata di foto ricordo, di bollicine in un bicchiere, di brindisi, di sfilate in testa al gruppo. Il giorno in cui anche gli ultimi possono dirsi: «Sono stato bravo, ho concluso qualcosa che avevo iniziato e l'ho fatto senza che nessuno lo notasse, senza altra ricompensa che l'aver fatto il proprio dovere». Non sono eroi, i ciclisti, fanno il proprio dovere, il proprio lavoro, giusto dirlo, e sono i primi a dirlo, ma anche in questo, quando lo scopo è solo arrivare al traguardo, è più difficile. Tra le sfilate in testa al gruppo, un allungo emoziona più di altri, quello di Domenico Pozzovivo, all'ultimo ballo, mentre saluta il pubblico, con lentezza, a godersi ogni istante, e taglia per primo il traguardo di Roma. Un simbolo. Si saluta quando si parte, si saluta quando si arriva: quello di Pozzovivo è un arrivo e una partenza. Sa che le sensazioni del ciclismo sono difficili da provare altrove, ma è anche certo del fatto che ci sia tanto altro da conoscere, da studiare. Che è possibile emozionarsi tanto anche per cose infinitesimali, non serve l'immenso, non serve, per forza, l'impresa.

Questo Giro d'Italia ha coniugato entrambi gli aspetti, nel suo vincitore, Tadej Pogačar, autentico dominatore, capace di gentilezza rara. È stato il Giro d'Italia di Alaphilippe e Maestri: il primo ha vinto, il secondo no, ma era felice lo stesso. Tanto quanto Alaphilippe? Non si misura la felicità, dove non c'è, c'è semplicemente altro. "Paperino" Maestri era entusiasta, stupito, meravigliato. È stato il Giro della fuga che beffa il gruppo e arriva, e anche del gruppo che beffa la fuga, ma questo accade più spesso. Delle velocità supersoniche di Filippo Ganna a cronometro e pure di un pianto per il ritorno alla vittoria, per lo sfogo della tensione e della pressione. Di Giulio Pellizzari che ha mostrato il suo talento e un pizzico di futuro. Di Geraint Thomas e di una birra, fresca, dopo aver salvato il podio, nel giorno del suo compleanno, a trentotto anni.

È stato il Giro di tanti altri che è impossibile nominare, almeno qui. Anche se, tempo fa, un corridore ci ha espresso il desiderio che possano venire raccontate tutte le storie del gruppo, dei più di cento atleti al via di una corsa e noi quel proposito lo condividiamo. Tuttavia servirà tempo e spazio, proveremo a prendercelo. Già scandire almeno una volta il nome di ognuno sarebbe bello, importante, per quel sogno.

Pochi giorni fa, Marco Pastonesi narrava del giorno in cui Anna Maria Ortese partì per il Giro d'Italia del 1955 e si trovò a salire in auto con Vasco Pratolini. Pratolini la avvertì: «Guardi che non si vede niente», lei disse di saperlo e salì in auto. In effetti, è vero: sulla strada si vede ben poco, a livello temporale, qualche frazione di secondo. La visione di insieme si ha meglio da un televisore, eppure la gente corre fuori dai portoni e si affaccia alle finestre per Il Giro. In strada si vede altro e Ortese lo raccontò: «Ricordiamo certe facce pallide e impazzite di dodicenni, gli occhi bruciati dall’attesa, e le mani ansiose di quell’età aprirsi un varco nella folla, buttarsi avanti con un nome, che era Coppi, o Fiorenzo Magni, o Gastone Nencini, e ritornare nell’ombra, le mani al petto, stupiti. Ricordiamo donne vecchie piangere e ridere come guardando figli. Ragazze portarsi avanti, e splendere amorosamente nella fronte e negli occhi […] E uomini […] guardare ai corridori, quando apparivano, come a fortunati e cari fratelli. E c’era tutto in quegli occhi […] ogni condizione umana, ogni desiderio, e anche stanchezze formidabili e sogni finiti per sempre». Non aggiungiamo altro, sarebbe superfluo. Aspettiamo un altro maggio, per ripartire con il Giro: di strada o di fantasia.

Foto: SprintCyclingAgency

Giulio Peter Pan

Che roba, la faccia di Giulio Pellizzari all’arrivo. Incredula, esterrefatta, sfiancata: si è già buttato contro le transenne, schiena dritta e gambe stese, per recuperare dallo sforzo. Chissà cosa gli passa per la mente. Forse non lo sa neanche lui. Si porta le mani al volto e per un po’ sbuffa senza alzare lo sguardo.

Tira il fiato, ma come ha fatto per tutto questo Giro d’Italia ha voglia di dire delle cose e lo fa nell’unico modo che un ventenne come lui conosce: spontaneo e diretto. Non aspetta nemmeno tanto tempo prima di accettare che gli vengano poste domande, alle quali risponde. Sul disegno della tappa: «Durissimo scalare il doppio Grappa, ma sono le salite che piacciono a me». Su quell’avversario che gli ha soffiato due volte il sogno: «Senza Pogačar avrei due vittorie al Giro, ma va bene così. Quando mi ha passato ha detto “vienimi dietro”, ma saliva a 600 watt, impossibile stargli a ruota».

Un giornalista – con poco tatto a mio parere, siccome il povero ragazzo aveva appena finito uno sforzo enorme e arriva dalla settimana più bella e importante della sua pur giovane carriera – gli chiede in cosa può migliorare. Sai mai che se la possa godere, una tappa come quella di oggi: eh no, gli va subito ricordato che DEVE rimanere coi piedi per terra, continuare a lavorare sodo e soffrire. Pellizzari però ha più pazienza di me, e risponde: «Devo migliorare in pianura, perché quando gli altri fanno grandi velocità a inizio tappa, 60 all’ora o roba così, io soffro ancora. Ho gambe piccole (ride)». E poi parla, parla ancora: di quando tornerà al suo paesino e ci sarà la festa del paese, a cui lui andrà per la prima volta perché non gli era mai capitato di non essere in giro per il mondo a correre in bicicletta. Finite le domande (dalla prima all’ultima saranno passati cinque minuti buoni), si rialza. Tiene in mano una borraccia da cui ha finito di ciucciare (anche in questo è bambinesco Pellizzari) ma, notata una piccola tifosa sulle spalle del padre oltre le transenne, gliela passa. Avrà imparato da Pogačar.

Nessuno di questi, comunque, è il motivo per cui Giulio Pellizzari è l’MVP romantico di questo Giro d’Italia. Il marchigiano fu il primo, sul San Vito, a rispondere al primo attacco di Pogačar a questo Giro d’Italia. Già il giorno dopo, a Oropa, sentivo che col suo meccanico lamentava problemi allo stomaco. Non è stato bene più o meno fino a Livigno, a metà seconda settimana voleva tornarsene a casa. Eravamo sul traguardo di Francavilla al Mare quando mi disse chiaro e tondo che se dipendesse da lui sarebbe già gambe all’aria sul divano.

Poi sono arrivati i monti Pana e Grappa. (Potrebbe fare bene anche su salite che non portano nomi di cibi, in futuro). Non ha vinto Pellizzari, ma ha dimostrato «una forma di arte più elementare, ancora grezza e informe, però pura», come ha detto Leonardo Piccione nella ventesima puntata di Gironimo: l’arte dell’attaccare all’arma bianca e dell’inseguire a cuore aperto.

Nessuno di noi ha mai corso il Giro d’Italia, nessuno di noi ha mai avuto le gambe di Giulio Pellizzari. Ma tutti abbiamo vissuto, almeno una volta, un irresistibile richiamo di libertà. Mollare tutto e andarsene, senza pensarci troppo su. Nel provare a tenere testa a Pogačar, Pellizzari questo ha fatto: riportarci tutti ad una condizione primigenia, farci dimenticare per qualche minuto i pensieri di tutti i giorni.

Invecchierai anche tu, Giulio, e diventerai più assennato. Andrai in una squadra World Tour, ti faranno fare classifica generale, magari pure il gregario. A noi, invece, piacerebbe che tu possa rimanere un eterno Peter Pan, affinché tu ci possa regalare altri pomeriggi smemorati e fanciulleschi.

Pelayo Mayonese

La fortuna del fare interviste per un podcast è che le devi registrare. Una volta messo il microfono sotto la bocca del ciclista, raccolta quindi la sua viva voce, la si riascolta per metterla nella puntata, trascriverla o chissà che altro. Rimane comunque un file da poter maneggiare a piacimento: lo si può riascoltare la millesima volta per capire meglio una risposta, montarla, tagliarla.

Mi sono capitate entrambe le cose a questo Giro d’Italia. Durante un’intervista con Ben O’Connor, l’australiano di Subiaco mi aveva parlato del nome della sua gatta, Nala, ma con una parlata così stretta che non avevo afferrato il riferimento fatto da lui stesso al Re Leone. È servito l’aiuto dei compagni di podcast per decrittare l’arduo accento australiano. Stagliuzzare, invece, si è reso necessario ieri. A Pelayo Sanchez al mattino avevo chiesto come mai si chiami “pelayo_mayo” su Instagram, forse ti piace la maionese? Lui mi risponde che no, Mayo Sanchez è il suo cognome completo. Mi sarei sotterrato con le mie stesse mani, altroché maionese.

Per fortuna i ciclisti non sono tipi che se la legano al dito. Quindi Pelayo, dopo essere andato in fuga ieri, dopo aver centrato un gran secondo posto a Sappada, dopo aver risposto alle domande di tantissimi giornalisti ispano-hablanti tra cui Alberto Contador, ha risposto anche ad un paio di domande mie. Soprattutto, gli ho fatto presente che tanti tifosi italiani iniziano ad amarlo e a riconoscerne lo stile spregiudicato e generoso: è uno che lascia sempre il cuore per strada, Pelayo. Lui mi risponde che sì, è vero, «mi piace arrivare vuoto al traguardo», come se non conoscesse altro modo di correre.

Poi aggiunge: «Il mio idolo, “El Tarangu”, anch’egli asturiano, ha sempre fatto benissimo al Giro d’Italia, quindi voglio fare come lui». Fantastica risposta, tuttavia capisco mele per pere: giro mezza sala stampa a chiedere chi fosse tale Taramu, neanche l’addetto stampa della Movistar, Adrià, aveva capito. Scopro infine che il soprannome “El Tarangu” apparteneva a José Manuel Fuente, corridore di cui ignoravo qualsiasi cosa prima di ieri pomeriggio. Correva negli anni Settanta e ha vinto per quattro volte consecutive la classifica di miglior scalatore al Giro.

Qui sta la questione più significativa: se correva negli anni Settanta, è impossibile che Pelayo lo abbia visto dal vivo. Quindi Pelayo conosce la storia del ciclismo! È andato a cercare, si è interessato al passato, sebbene si parli di un ciclista della sua regione. Magari conosce altri soprannomi di corridori del passato, e magari anche lui fa ricerche su Google tipo “migliori soprannomi ciclisti” e si trascrive i preferiti, tipo “Il Grillo” o “Tashkent Terror”.

Tutte queste congetture mi fanno stare particolarmente simpatico il buon Pelayo. Direi anzi che è la più bella scoperta fatta in questo Giro: un corridore genuino, tanto sulla bici quanto fuori, che dedica la stessa attenzione alle risposte da dare a Contador o a Gironimo, un podcast in italiano che non ascolterà mai. In poche parole, Pelayo è uno giusto.